-

能登半島地震の義援金を寄託

箕輪町料飲組合は能登半島地震の被災地復興のために集めた義援金を13日、箕輪町に寄託しました。

藤澤久美子組合長と小森浩副組合長が役場を訪れ白鳥政徳町長に義援金13万4,531円を渡しました。

箕輪町の飲食店でつくる組合の店舗など合わせて22店舗が2月中旬から5月末にかけて、店内に募金箱を置き集めたものです。

組合は、同業者が自分たちも被災しているにもかかわらず、炊き出しを行っていることを知り、少しでも役立ちたいと募金を始めました。

募金は町を通して被災地に届けられます。

-

みのわ太鼓荻原さん 1級公認指導員に

箕輪町のみのわ太鼓保存会代表の荻原大輔さんが、公益財団法人日本太鼓財団の1級公認指導員に認定されました。

12日は荻原さんが町役場を訪れ、白鳥政徳町長を表敬訪問しました。

荻原さんはみのわ太鼓保存会の代表を務めています。

保存会の子どもたちのモチベーション向上のため、資格を取得しました。

公認指導員は3級から1級があります。

2016年に3級、2020年に2級となり、今年3月に1級に認定されました。

1級公認指導員は全国で63人目、長野県では5人目、上伊那では初めてだということです。

白鳥町長は「より一層子どもたちの指導に力を入れていただきたい」と話していました。

-

箕輪町 クマと人の地域区分制定へ

箕輪町はツキノワグマと人とのすみ分けのための地域区分を定める方針を示しました。

これは、11日に役場で開かれた町議会一般質問で議員の質問に担当職員が答えたものです。

県が定めるツキノワグマ保護管理計画に基づき、主要生息地域、緩衝地域、防除地域、排除地域に分ける方針です。

まずは沢区や下古田区などの西山地域を分ける予定です。

町では、今年度、11日までにクマの目撃件数が5件ありました。

今月2日には下古田区で人身被害が発生しています。

県でもツキノワグマ出没注意報が発令されたことも受け、今年度中に地域区分を定める方針です。

地域住民の意見を参考にして、県などと具体的な計画案を立てていきます。

-

伊那地域 今季最高30.5度

11日の伊那地域は午後2時24分に今季最高の30.5度を記録し、真夏日となりました。

伊那地域は午後2時24分に今季最高の30.5度を記録しました。

長野地方気象台によりますと、今週は30度前後の暑い日が続くと予想しています。

-

箕輪町が犯罪被害者等支援条例制定へ

箕輪町の白鳥政徳町長は犯罪に巻き込まれた人への支援を定めた犯罪被害者等支援条例について今年度中に制定したいとの考えを10日示しました。

これは10日に役場で開かれた町議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

町では条例制定について8月中に素案を作り、犯罪被害者支援センターなど関係機関からの意見聴取などを経て来年の3月議会に条例案を提出するとしています。

町によりますと2月1日現在、県内では23市町村で犯罪被害者等支援条例が制定されているということです。

上伊那ではこれまでに伊那市、辰野町、飯島町、中川村、宮田村で制定されています。

白鳥町長は「誰もがいつどこで犯罪被害にあうか分からない時代になってきている。住民が安心して生活するためのセーフティーネットとして準備を進めている。」と話していました。

-

みのわ手筒会事前練習

7月27日に開かれる第35回みのわ祭りで手筒花火を披露するみのわ手筒会は8日、まつり本番を前に箕輪西小学校のグラウンドで事前練習をしました。

練習では手筒会のメンバーが点火の手順を確認しながら花火を打ち上げていきました。

祭り当日はみのわ天竜公園で手筒や仕掛け花火などが披露されます。

また、番場原第二グラウンドでは打ち上げ花火が行われます。

みのわ手筒会では例年、7月に事前練習を行っていますが、今年は上古田区から依頼を受け、公民館行事の花火大会として披露されました。

この日は上古田区の地域住民を中心におよそ300人が訪れ、花火を楽しみました。

-

箕輪町でクマの目撃相次ぐ

箕輪町でクマの目撃が相次いでいます。

町によりますと、8日午前6時半ごろ下古田の深沢橋北側でクマと思われる動物が県道を山に向かって横断する様子が目撃されました。

また、8日午後1時ごろ、ながた自然公園キャンプ場付近でもクマが目撃されています。

町内では先月31日からクマの目撃情報が4件あることから、箕輪町では田畑や家の近くでも鈴やラジオなど音の出るものを身に着け、クマに存在を知らせるよう呼び掛けています。

-

水道週間に合わせて 北島水源で整備作業

1日から全国で始まった「水道週間」に合わせて箕輪町松島の北島水源で整備作業が行われました。

今日は箕輪町内の水道事業者でつくる箕輪町水道事業組合の組合員と町役場の職員あわせておよそ20人が作業を行いました。

作業では敷地内の草刈りや木の枝払いなどの環境整備を行いました。

北島水源にある石碑の前で毎年行われている水神祭に合わせて整備作業を行っています。

町内では現在、箕輪ダムの他に北島水源と上古田水源の2ヶ所が使われています。

北島水源には2つの井戸がありポンプで地下から水をくみ上げています。

木下、松島地域を中心に1日およそ800トンの水を供給しています。

この日は作業の後に水に感謝し、1年間の安全を祈る水神祭が行われました。

-

南ア北部遭対協 有賀新隊長任命

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の定期総会が伊那市長谷の長谷公民館で5日開かれ救助隊の新隊長に有賀俊康さんが任命されました。

5日は救助隊幹部の任命が行われ、隊長には伊那市役所の有賀俊康さん55歳が任命されました。

副隊長は、同じく市役所の大澤勇さん53歳。

班長は民間の西村一樹さん42歳と三宅慎平さん38歳の2人が任命されました。

-

出水期に備え天竜川の合同視察

天竜川上流河川事務所などは、梅雨や台風などの出水期に備えて天竜川の合同視察を5月23日に行いました。

この日は辰野町から南箕輪村までの天竜川の視察を行いました。

このうち箕輪町では天竜川上流河川事務所や消防、町の職員などおよそ20人が参加しました。

視察は梅雨や台風での河川の増水に備えて行われたもので、堤防の高さや備蓄資材を確認しました。

箕輪町には大雨の時に氾濫の恐れがある、重点的に点検の必要がある場所が25か所あります。

合同視察は毎年この時期に行っているもので、30日には伊那市で視察を行うということです。

この日は辰野町、箕輪町、南箕輪村の合わせて54か所を視察しました。 -

箕輪北小学校 プール清掃

箕輪町の箕輪北小学校で7月の水泳の授業に向けたプール清掃が4日に行われました。

この日は5年生の児童およそ50人がブラシを使って、1時間ほどプールを磨きました。

箕輪北小学校では毎年高学年の児童が清掃を行っています。

箕輪町の小学校では登下校中や水泳中の児童の熱中症を防ぐため、今年から夏休み中のプールの開放は行わないということです。

箕輪北小学校では今後6年生の児童が残りを清掃して、7月1日にプール開きをするということです。 -

箕輪町の男性がクマに襲われケガ

2日午後4時30分ごろ、箕輪町下古田の農道で男性がクマに襲われ顔や太ももなどにけがをしました。

襲った熊は、3日午後4時現在捕獲されていません。

伊那警察署の発表によりますと、被害にあったのは箕輪町内に住む無職の74歳の男性です。

男性は2日午後4時30分ごろ箕輪町下古田の農道を歩いていたところ、体長1メートルほどの熊に襲われたものです。

顔と太ももをひっかかれ軽いけがを負いました。町では4日捕獲檻を設置するということです。

クマは、3日午後4時現在見つかっておらず、町では家の近くでも鈴やラジオなど音の出るものを身に着け、クマに存在を知らせるよう呼び掛けています。

-

大人の社会科見学 水力発電所を見学

箕輪町公民館講座「大人の社会科見学」の一環で、参加者が長岡の信州もみじ湖発電所を2日見学しました。

2日は参加者7人が発電所を見学しました。

計画では、水道週間にちなんで水に関連する浄水場やダム、発電所を電動アシスト自転車で巡る予定でしたが雨の為、発電所に現地集合しました。

信州もみじ湖発電所は、長野県企業局が運営する施設です。

職員は、「年間330世帯の電力を賄っている」「災害が発生しても自立運転により発電を続けられる」などと説明していました。

箕輪町公民館では、秋の紅葉シーズンにもみじ湖を電動自転車で巡る講座を開催する予定です -

みのわテラスで働く車フェア

消防車やパトカーなどが並ぶ「働く車フェア」が箕輪町大出のみのわテラスで1日行われ、多くの親子連れで賑わいました。

みのわテラスでは、毎月第1土曜日にテーマを持ったイベントを企画しています。

今月のテーマは「働く車フェア」で、会場にはパトカーや消防車、大型トラックなどが並び、子どもたちは車両に乗車して記念撮影をしていました。

伊那警察署は車両展示の他に、さすまたや防弾盾などを紹介し子どもたちが触れていました。

また、町内の酪農家が使用しているトラクターも展示され、子どもたちに人気でした。

顔写真を撮影してみのわテラスオリジナルの子ども免許証を発行してもらえるコーナーも設けられました。

会場では他に、牧草ロールに好きな絵を描くコーナーや、シャボン玉あそびなどの催しが行われていました。

1日は天候にも恵まれ多くの家族連れが訪れ休日の一日を楽しんでいました。

みのわテラスでは来月、夏祭りを企画しています。

-

綿半箕輪店 世界の食材販売

箕輪町三日町の綿半スーパーセンター箕輪店では、世界各国の食材を扱っています。

外国人居住者の多い箕輪町で、故郷の味を楽しめると好評だということです。

綿半スーパーセンター箕輪店では、ワールドマーケットと名付けたコーナーで中国やベトナム、フィリピンなどアジアを中心とした10か国の調味料や野菜、米などおよそ900種類を販売しています。

冷凍食品も販売していて、アヒルの肉や果物ドリアンもあります。

売れ筋商品は豚の皮を揚げたフィリピンのスナック「チチャロン」だということです。

長野市に本社を置く綿半ホームエイドは県内に21店舗を展開していますが、ワールドマーケットは現在箕輪店のみとなっています。

綿半ホームエイドによると母国の料理を作りたくても食材を買う場所が少ないという声があったということです。

箕輪町には5月1日現在763人の外国人が住んでいます。

町民の3.2%が外国人となっています。

先月3日から売り場を設けていて、外国人客からは好評だということです。

綿半ホームエイドでは、品揃えをさらに充実させ外国人居住者のニーズに応えていきたいとしています。

-

箕輪町議会 一般会計補正予算など19議案提出

箕輪町議会6月定例会が31日に開会し、795万円を追加する今年度一般会計補正予算案など19議案が提出されました。

補正予算案には、箕輪町観光協会の新しいパンフレットとポスター製作費に350万円、日帰り温泉施設ながたの湯の非常放送アンプの更新工事に300万円などが盛り込まれています。

ほかに、現在リニューアル工事のため休館中の町郷土博物館の入館料を無料にする条例改正案が提出されました。

これまで常設展の入館料は100円で、高校生以下と身体障害者手帳の交付を受けた人は無料でした。

2018年度から2022年度までの5年間の入館者7,641人のうち無料の入館者は6,300人でおよそ8割でした。

博物館は今年9月のリニューアルオープンを予定しています。

町議会6月定例会は6月10日と11日に一般質問、17日に委員長報告と採決が行われます。

-

有志18人 能登町でボランティア活動へ

箕輪町と南箕輪村の有志18人がボランティア活動のため能登半島地震の被災地へ30日に出発しました。

受付を済ませた参加者たちが南箕輪村社会福祉協議会の駐車場でバスに乗り込みました。

箕輪町と南箕輪村の30代から70代の有志18人が1月の能登半島地震で被災した石川県鳳珠郡能登町でボランティア活動を行います。

これは、箕輪町と南箕輪村の社会福祉協議会が合同で企画したものです。

能登町では平日のボランティア活動のニーズが増えているということです。

参加者は瓦礫の撤去や仮設住宅への引っ越しの手伝いなどを行います。

参加者は明日被災地で活動して夜に帰ってくるということです。 -

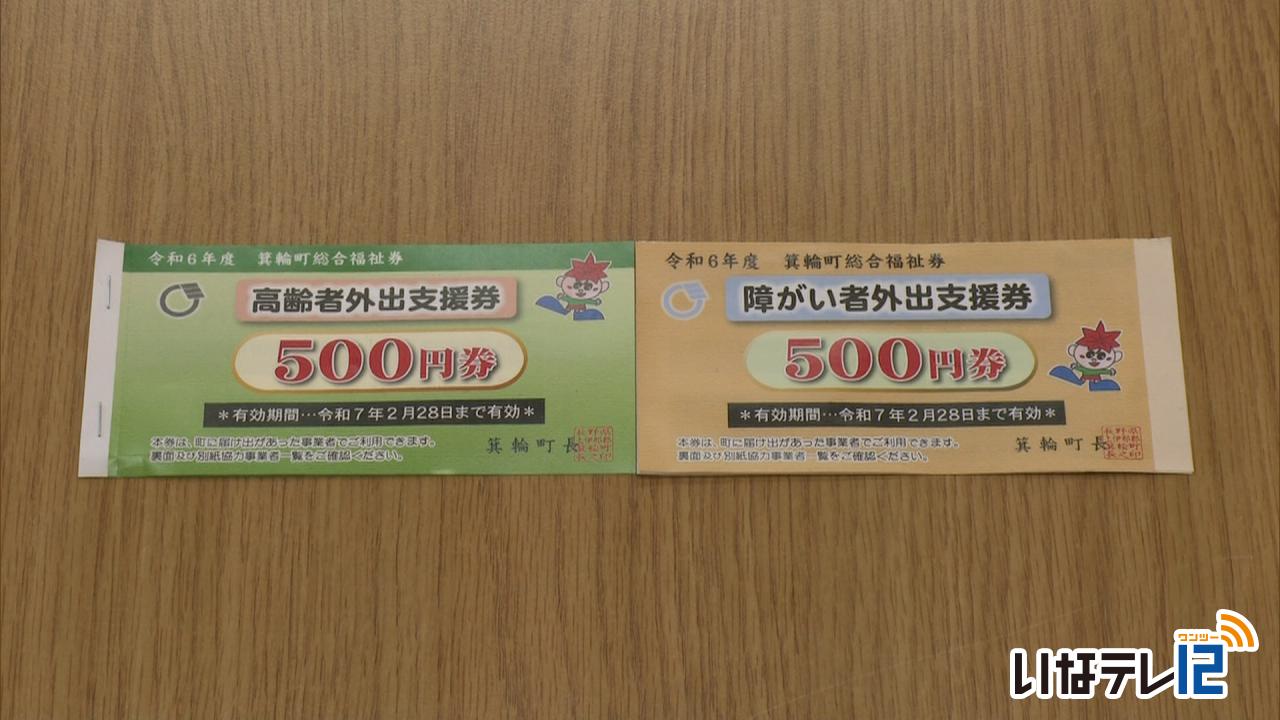

箕輪町 高齢者・障がい者外出支援券交付

箕輪町は、タクシーでの移動サービスやトイレットペーパーなどの物品購入に使用できる高齢者と障がい者向けの外出支援券事業を実施します。

高齢者外出支援券は75歳以上の4664人を対象に一人あたり2千円分のチケットを交付します。

障がい者外出支援券は74歳以下で障がい者手帳を持っている757人を対象に、一人あたり千円分のチケットを交付します。

支援券は、サービスの利用と物品の購入に使えます。

利用できるサービスは上伊那の日帰り入浴施設やタクシー、理美容などです。

購入できる物品はトイレットペーパーや紙おむつなど17品目で、それぞれ対象の店舗や施設で利用できます。

町では先週までに対象者に支援券の発送を済ませています。

支援券の有効期間は来年の2月28日までです。

-

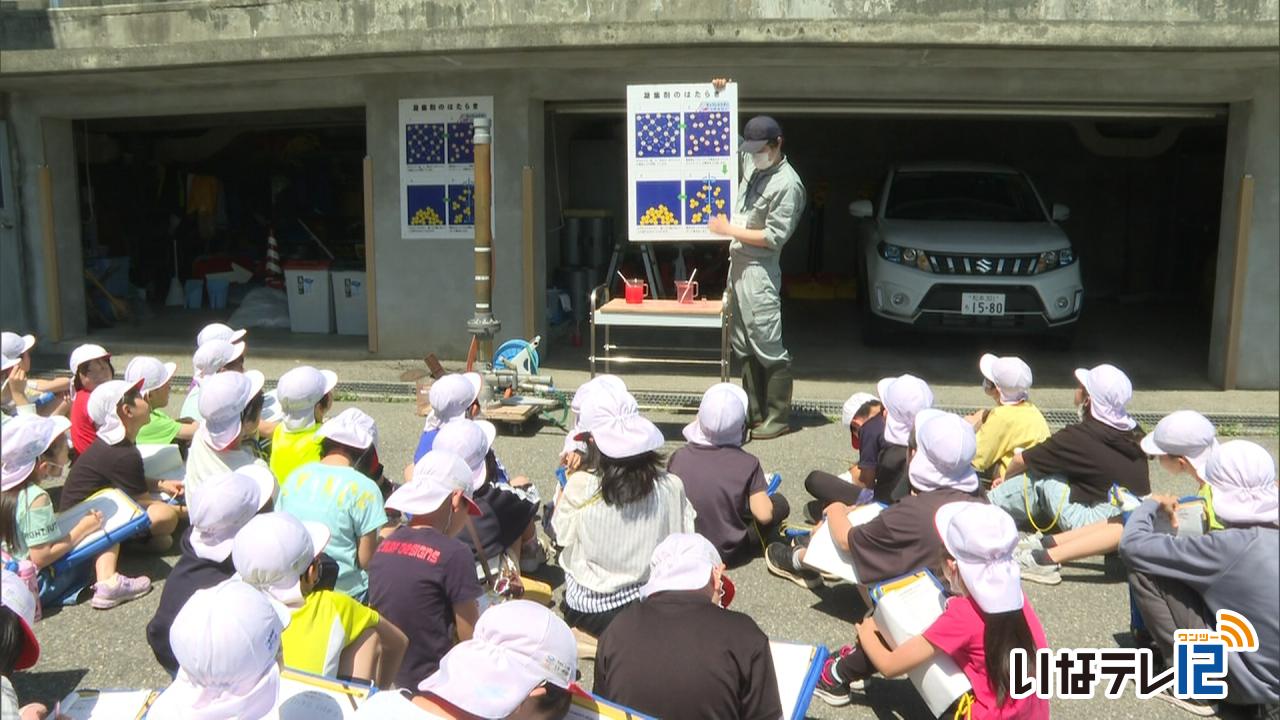

箕輪北小4年生が浄水場見学

箕輪町の箕輪北小学校4年生は、6月1日からの水道週間に合わせて長田の箕輪浄水場で水をきれいにする仕組みを学びました。

24日は、箕輪北小学校の4年生65人が箕輪浄水場を訪れました。

この施設では、箕輪ダムの水を浄化し飲料水にしています。

工事のため施設見学は行えず、職員が実験をしながら浄化の仕組みを教えました。

実験では色のついた水の中に薬品を入れて、汚れを沈下させます。

次に、ろ過を行い細かいゴミを取り除くと透明な水が出てきました。

実験を終えると児童たちは移動して、実際に浄水場できれいにした水を飲んでいました。

ほかにビデオを見ながら浄水場から家に水が届くまでの流れについて学びました。

箕輪浄水場では、箕輪町から駒ヶ根市まで5市町村に水道水を供給しています。

施設見学は6月1日からの水道週間にあわせて行われたもので、子どもたちはほかに箕輪ダムや下水道処理施設の箕輪浄水苑の見学も行いました。

-

上野正彦さん 全日本高齢者武道大会に出場

箕輪町松島の上野正彦さんは、6月3日に東京都で開かれる、

全日本高齢者武道大会の剣道の部に出場します。

20日は、上野さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に出場報告をしました。

全日本高齢者武道大会の剣道の部は55歳以上が対象で、62歳の上野さんは、55歳から64歳の部に出場します。

3月の県大会で準優勝し、初めての全国大会出場を決めました。

全国大会では、個人戦のほか、年齢別に選抜された県内の他の選手と団体戦に出場します。

第46回全日本高齢者武道大会は、6月3日に、東京都の日本武道館で開かれます。

-

箕輪西小学校古田人形クラブ 今年度も発足

箕輪町の箕輪西小学校で22日に古田人形クラブの発足式が行われました。

箕輪西小学校の古田人形クラブは平成4年から活動しています。

今年度は4年生から6年生の19人で活動します。

児童たちは古田人形保存会の柴登巳夫会長から指導を受け、30分ほどの演目、傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段を練習します。

古田人形芝居は上古田区に伝わる伝統芸能で、今年度伝承300年を迎えます。

柴会長は「伝統を守りながら楽しいクラブ活動にしていきましょう」と話していました。

箕輪西小古田人形クラブは12月の古田人形芝居定期公演に出演する予定です。

-

伊那ケーブルテレビに予備免許交付 周波数は86.7MHz

コミュニティーFMの開局準備を進めている伊那ケーブルテレビジョンに対し、23日総務省信越総合通信局から電波を出すことが可能となる予備免許が交付されました。

放送を聞くことができる周波数は、86.7MHzです。

23日は、長野市にある総務省信越総合通信局で、藤田和重局長から伊那ケーブルテレビジョンの向山賢悟社長に無線局予備免許通知書が手渡されました。

予備免許が交付されたことで、電波を出すことが可能となります。

電波障害などについて調査を行い、問題がなければ免許が交付され開局することができます。

周波数は、86.7MHzで、伊那市、箕輪町、南箕輪村で放送を聞くことができます。

向山社長は、「地域密着のケーブルテレビ事業を地域の皆さんに支えられながら40年という長きにわたりサービスを提供させてもらってきましたが、有線のケーブルテレビに、無線のコミュニティFMが加わることで、地域情報や、生活情報、娯楽情報、もしものときの災害情報も含め、さらに充実したきめ細かい情報を提供し、地域メディアとしての役割をしっかり果たしていきたい」と話しました。

伊那ケーブルテレビでは、予備免許交付を受け、今後アンテナ設置や放送機器の整備を行い、今年夏ごろの開局に向けて準備を進めていく計画です。 -

箕輪町 防災行政無線放送復旧

17日から発生していた箕輪町の防災行政無線放送の不具合は23日に復旧しました。

箕輪町では「町民の皆さんには数日間ご不便をおかけしました」とコメントしています。

-

箕輪町公民館大学・学級 合同開講式

箕輪町公民館の大学・学級の合同開講式が文化センターで15日行われました。

開講式には、今年度5つの大学や学級を受講する20代から90代までの100人が出席しました。

今年度の受講生は、18歳以上の人が対象のふきはら大学に20人、ふきはら大学院に29人、大学院を修了した人が受講できるけやき学級に20人、成人男性が対象のおやじ学級に25人、成人女性が対象のなでしこ学級に26人となっています。

箕輪町公民館の市川英明館長は「これまでの経験や技術を活かし、楽しみながら学んで下さい」と激励しました。

受講者を代表してふきはら大学院3年の日向聖一さんは「人との出会いや交流を大切に、あらゆることにチャレンジしていきましょう」と挨拶しました。

大学・学級では、月に1回それぞれの講座が開かれ、歴史や文化、芸術など受講生が考えたメニューを行っていくということです。

-

箕輪町ふるさと納税過去最高額

箕輪町の昨年度のふるさと納税の寄付件数は63,731件、金額はおよそ6億6,000万円で件数、金額ともに前年度をおよそ30パーセント上回り、過去最高を更新しました。

22日は役場で定例記者懇談会が開かれ、昨年度のふるさと納税の実績について報告されました。

箕輪町の昨年度のふるさと納税の寄付件数は63,731件で前年度のおよそ46,000件を37パーセント上回りました

寄付金額はおよそ6億6000万円で前年度のおよそ5億円を30パーセント上回りました。

寄付額が増加した理由としては5つの申し込みサイトの利用を新たに開始したことや、返礼品の写真や商品説明を充実させたことだと分析しています。

箕輪町では今後、りんご狩り体験や木工体験などの実際に箕輪町に足を運んでもらうことのできる体験型の返礼品も企画していきたいということです。

また昨年度の移住定住施策実績についても報告され、移住者数は過去最高となる134人でした。

-

箕輪町が今年度こども計画を策定

箕輪町は今年度、こどもまんなか社会の実現につなげる「こども計画」を策定します。

21日は計画策定に向け意見を聞く「こども・若者審議会」が箕輪町役場で初めて開かれました。

審議会には、白鳥政徳町長や学校関係者などおよそ30人が出席しました。

箕輪町は、今年度こどもや家族を応援するための「こども計画」を策定します。

6月に町内の小学6年生や中学2年生、高校2年生にこども向けアンケート調査、19歳から30歳の人の中から1,500人を選び若者アンケート調査を行います。

次回の審議会は8月27日に開かれ、アンケート調査の結果から基本目標や方針の検討を行うということです。

-

フェンシング 五輪選手と練習へ

県フェンシング協会は今年8月に箕輪町でオリンピック選手を招いた練習会を行うことを報告しました。

これは21日に箕輪町の地域交流センターみのわで開かれた県フェンシング協会の総会で報告されたものです。

2028年に長野県で開かれる国民スポーツ大会で、箕輪町はフェンシングの会場となっています。

オリンピック選手を招いてのイベントは、選手強化の一環で行われるもので、中学生までの希望者を対象に8月10日と11日に行われます。

東京オリンピックに出場した箕輪町出身の西藤俊哉選手と今年のパリオリンピックに出場が決まっている飯村一輝選手が来ることが決まっています。

総会では他に今年度予算として、選手強化に前年度よりも130万円多い410万円とすることなどが承認されました。

県フェンシング協会の会長を務める白鳥政徳町長は「国民スポーツ大会に向けて準備を進めなければいけない時期に入っている。選手強化や施設改修を進めていきたい」と話していました。

-

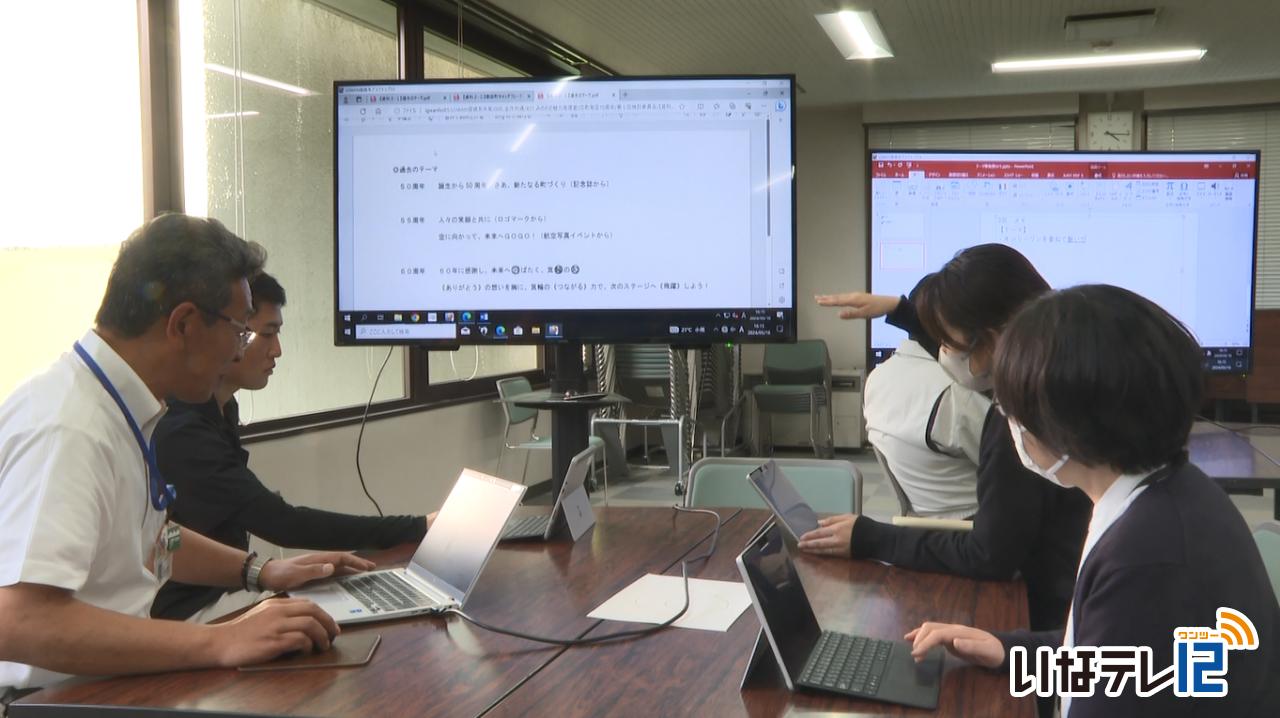

箕輪町発足70周年記念事業 検討委員会

箕輪町は来年発足70周年を迎えます。

16日は、70周年記念事業の庁舎内検討委員会の初会合が役場で開かれました。

箕輪町は昭和30年に当時の中箕輪町と箕輪村、東箕輪村が合併して誕生し、来年、発足70周年を迎えます。

検討委員会は役場の各課から選出された職員およそ20人で構成されています。

初回の16日は4つのグループにわかれて、70周年のテーマについて案を出し合いました。

委員からは「短めの単語を使い、覚えやすいものがよい」「SDGsや持続可能というキーワードを入れたい」などの意見が出されました。

テーマは、各グループから出された案を1つにしぼり、7月に発表する予定です。

箕輪町では70周年の記念式典を来年秋に行う予定で、今後は町民から記念事業案を募集します。

-

上古田で3万本のアヤメが咲き始める

箕輪町上古田の休耕田では、3万本のアヤメが咲き始めています。

古田神社近くにある30アールの休耕田には、3万本のアヤメが植えられています。

15年ほど前に休耕田を有効活用しようと上古田の住民でつくる山ん田の会が育ててきました。

例年は、5月下旬に咲き始めるということですが、気温が高い日が続いたことから今年は12日に咲き始めました。

代表の唐澤敬司さんは「見頃は週末になると思うので、多くの人に見に来てほしい」と話していました。

-

箕輪町八乙女の水路橋 一般車両通行止め

箕輪町は老朽化が進む八乙女にある水路橋の一般車両の通行を15日から禁止しました。

水路橋は昨年度に行った橋梁点検で老朽化が進み使用を続けるのは難しいことが分かったため15日に看板を立て、一般車両について通行止めしました。

軽トラを含む農耕車については9月末まで通行可、歩行者と自転車については当面通行可とする予定です。

看板は橋と周辺道路のあわせて7個立てて周知を行うということです。

箕輪町では水路橋の通行止めにより、迂回路の整備を町の事業として行っていくとしています。

217/(月)