-

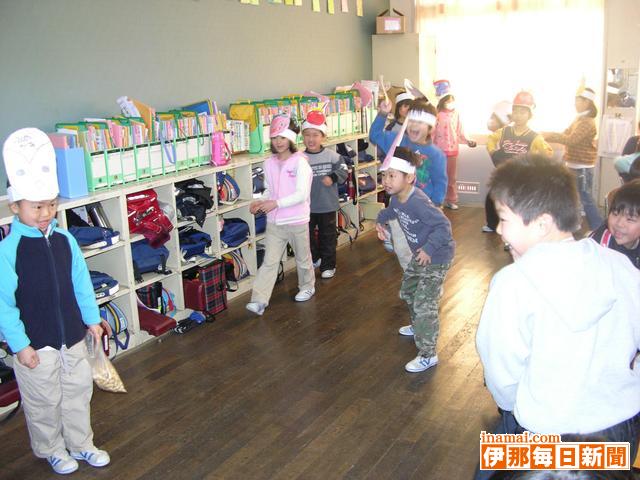

総合学習の発表、6年生

中川村片桐の中川西小学校で7日、総合学習発表会があり、6年生が「学校に役立つ物を作ろう」をテーマに学習した1年間をまとめ、発表した。

この中で「アイガモの小屋づくり」に挑戦した班は「小屋の絵を書いたり、10分の1の模型を作ってから制作に取り掛かった。だんだんと形になってきて、うれしかった」とスライドを交えて話した。

「不便な所を使い易くしよう」と、トイレの段差解消に向け、スロープを製作した班は、「初めて糸ノコを使ったが、手まで一緒に切れてしまいそうで怖かった」「完成品をはめるとすっぽりとはまって気持ち良かった」とそれぞれの物づくりの大変さや、完成した時の達成感に触れながら、生き生きと発表した。 -

伊那市が保育園給食にかかわる生産者懇談会を開催

伊那市は6日、保育園給食に地元野菜の導入拡充を図るための生産者懇談会を市役所で開いた。地元の直売所関係者など8人が集まり、現在の問題点などを話し合いながら今後の方向性を話し合った。

現在伊那市では、各園ごとに給食を提供する自園方式をとっているが、27園中10園で地域の生産者が地元野菜を供給する「地産地消」の取り組みが進んでいる。市では、安全な野菜の供給と食育活動の一環としてこうした活動を全園に広げたいと考えており、それに先駆けて現在保育園に食材を供給している農業者との懇談会を設けた。

生産者からは「献立を考える時にその時期にある野菜を使うような連携をとってほしい」「農薬使用を抑えた安全な野菜を供給する必要があるのでは」とする意見があった一方、流通面では近くの園以外に野菜を供給するには手間的にもコスト的にも難しい現状にあることが指摘され、各園ごとに協力農家を確保することが課題となった。

25園体制となる07年度の予定園児数(入園予定を含む)は07年1月30日現在で2200人となる。

市では取り組みに協力してくれる生産者を募集している。

問い合わせは伊那市役所(TEL78・4111)子育て支援課へ。 -

「能装束着付け講座」駒ケ根高原美術館で

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は文化庁芸術拠点形成事業「室町時代から平成へ竏駐坙{文化の普遍性と能装束の美」の一環として4日、喜多流能楽師による能の実演や能装束の着付けなどを披露する講座を同館で開いた。市内の中学生と一般約160人が参加し、普段馴染みのない能の奥深さを垣間見た。

会場に造られた特設の能舞台では、限られた関係者以外の目には触れることのない装束の着付けの様子が公開された=写真。2人の能楽師が着付けを進めながら詳しい解説を加え、役柄によって着付けが微妙に違うことなどを説明した。舞台で喜多流シテ方塩津哲生さんによる『八島』『羽衣』の舞が披露されると、参加者は間近に見る能の美しさに息を飲んで見つめていた。

同館では特別展「能装束展」が3月4日まで開かれている。入場無料。午前9時30分縲恁゚後5時。特別展期間中は常設展の入館料も割引料金(大人500円、大学・高校生300円、中学生以下無料)となっている。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

箕輪北小体育館引取り検査

箕輪町の箕輪北小学校体育館新設工事が終了し5日、引取り検査があった。現在の体育館の老朽化に伴う新設で、14日にしゅん工式がある。

新体育館はグラウンドの西側に建設。渡り廊下で南校舎とつないでいる。現在の体育館の約2倍の広さで、鉄骨2階建、延べ床面積1561・77平方メートル。総事業費は3億60万4500円。

1階はアリーナ、ステージ、学校用器具庫、玄関、ホール、トイレ、ミーティングルームなど。アリーナの面積は861・3平方メートル。バスケットボールコート1面、ミニバスケットボールコート2面、バレーボールコート2面、バドミントン(ソフトバレー兼用)コート4面がとれる。

天井高16・3メートルと町内の体育館で最も高く、ステージ上のスクリーンは縦5・3メートル、横7・1メートルと大きいのが特徴。屋根は、耐震力に優れているという球形。社会体育館の要素も併せ持ち、学童クラブも設置した。

社会体育などの一般開放と学童クラブの利用は4月から。現在の体育館は当面残す方針。 -

県文が信州農村歌舞伎祭を開催

伊那谷の農村歌舞伎を一堂に集めた「信州農村歌舞伎祭」が4日、伊那市の県伊那文化会館であった。約千人の観客が訪れ、さまざまに受け継がれてきた伝統芸能を楽しんだ。

それぞれの地域の歴史ある伝統芸能を紹介するとともに文化交流の促進・発展を目的として文化会館が企画した今年初めての試み。

伊那市長谷中尾の「中尾歌舞伎」をはじめ、約300年の歴史がある下条村の「下條歌舞伎」、96年に国選択無形民俗文化財に指定され、国内外での活動を続けている大鹿村の「大鹿歌舞伎」の各保存会が、それぞれの演目を披露した。

中尾歌舞伎保存会は、江戸の下町に暮らす男とその家族をめぐる人情劇「人情噺(はなし)文七元結(もっとい)」を公演した。情感あふれる演技で会場をわかせた。

また、幕間に弁当などを食べた昔の歌舞伎小屋の臨場感を味わってもらおう竏窒ニ、特製弁当を予約販売。この日に限って特別に館内での飲食を許可したほか、玄関ロビーでは各村の特産品販売も行った。 -

『伊那路』50年・600号記念、公開歴史講演会

上伊那郷土研究会は3日、『伊那路』50年・600号発刊記念の公開歴史講演会を伊那市の生涯学習センターで開いた。国学院大学

の倉石忠彦教授を講師に迎え、『伊那路』の創刊に尽力し、日本民俗学会の最高栄誉である柳田国男賞などを受賞した故・向山雅重氏の民俗学について学んだ=写真。県立歴史館共催。

倉石さんは、共に携わった長野県史の編さんを通して学んだ向山氏の民俗学について講演。「有形文化だけでなく、そこにある生活にまで目を向け、それを一つの資料として地域の生活実態を体系的に把握しようと努めていた。会話を通して、話し相手が気付いていなかった事実まで話させてしまうような独特な調査だったと思う」と当時を振り返り、民俗学は、現在の生活を見つめ、その中からよりよい生活を見出す役割も担っていることを指摘した。

また、前上伊那郷土研究会長・竹入弘元さんなどによる講演もあり、箕輪町出身の放浪の石工・藤森吉弥の生涯について語られた。 -

記者室

小学校低学年の頃は給食がなかった。昼になると「忘れました」と言って、校庭に飛び出していく友達が何人かいた。アルミの弁当のふたを取るとサツマイモが1つ、隠すように食べていた友も。昭和20年代終りの頃の話▼給食が始まり、パサパサコッペパンと脱脂粉乳、カロリー計算のみを優先した国籍不明の副食。内容は今の給食と比べ様もないが、皆が同じ物を食べられる幸せをしみじみと噛み締めた▼そんな時代に育ったから、昨今の給食費未納問題が理解できない。高級車に乗ったり、パチンコに行く金はあっても払わないという不心得者には厳しく対処を。一方、経済的理由で払えない家庭には十分に配慮し、子供達にとって、いつも楽しい給食である事を願う(大口国江)

-

東保育園でコマまわし大会

宮田村東保育園は5日、コマまわし大会を開いた。園児たちは年末年始から練習を続け、その成果を存分に発揮。勢い良く回り続ける光景もみられ、歓声がこだました。

園のクリスマス会で、サンタさんからプレゼントしてもらったコマ。年少は手回しゴマ、年中、年長はひもゴマで、園や家庭で楽しみつつ練習を積んできた。

大会は各年代、男女別で実施した。回り続ける長さを競いあったが、自分のコマが途中で止まってしまっても「まわれ、まわれ」と友だちに声援も。上位入賞者は表彰台にのぼり、会場全体で健闘をたたえあった。 -

宮田小で豆まき、園児も一緒に全校に福を

宮田村宮田小学校1年生は5日、全校各教室を隅々までまわって節分の豆まきを行なった。交流がある東保育園の年長園児も参加。「鬼は外、福は内」と元気に協力し、校内に福を招き入れた。

1年生が中心になって豆まきするのが同校の恒例。今年は36人の園児を招くことで、鬼と福の神の役を交互に担い、賑やかな歓声が全校に響き渡った。

授業中の各学級もまわり、上級生も一緒に豆まきに参加する姿も。福の神が鬼に落花生を投げて「今年も仲良く学校生活を送ろう」と気持ちを一つにした。 -

元気な歌で、東保育園節分

宮田村東保育園は2日、節分の行事を満喫。元気な歌声で福を招き入れ、豆まきで鬼たちを撃退した。

園児は手作りの鬼の面をかぶり、飯島千恵子園長から節分の由来などについても話しを聞いた。

給食にはイワシが出るなど、・ス食・スでも節分を実感。昔から続く風習にふれ、園内にも福いっぱいの子どもたちの笑顔があふれた。 -

「青い鳥」公演

駒ケ根市民と劇団昴による第12回共同公演「青い鳥」(演劇体験プログラム実行委員会主催)の一般公演が2日夜、駒ケ根市文化会館で開幕した。チルチルを演じる伊藤優佑君(飯島中学校2年)、ミチルの市岡一恵さん(赤穂中学校2年)の両主役をはじめ、出演者はそれぞれの役を見事に演じ、楽しいファンタジーの世界を舞台上に生き生きと紡ぎ出して見せた=写真。

「青い鳥」はベルギーの劇作家メーテルリンク原作の劇で、チルチルとミチルの兄妹がクリスマスイブに幸せの青い鳥を探す旅に出掛ける物語。会場を埋めた観衆はステージいっぱいに繰り広げられる夢の世界を存分に満喫していた。公演は4日にかけて計4回行われる。

小学生以下の希望者をスポンサーが無料で招待する「足ながおじさんチケット」システムも昨年に続いて実施した。05年の公演「アルプスの少女ハイジ」を団体で見た伊那市の小学生らが感想文を書いて送ってくれたことにヒントを得た主催者が、地域文化振興のために子どもたちを無料で招待しよう竏窒ニ06年の公演で初めて行ったもの。 -

宮田村の保育園でも節分・ス鬼退治

宮田村の3保育園は2日、節分行事を楽しんだ。突然の鬼の登場に、園児たちは力あわせて豆まき。「鬼は外、福は内」と見事に退治した。

中央保育園には「おこりんぼう鬼」「泣き虫鬼」「好き嫌い鬼」が現れ、子どもたちの心をチクリ。「仲間にならないか」と呼びかけた。

しかし、そんな甘い誘いには乗らず、新聞紙を丸めてつくった・ス豆・スで鬼退治。鬼たちは「たまらん、たまらん」と去っていった。 -

【日本語講師 唐澤隆子さん】

日本に住む外国人に日本語を教える講師として伊那市と駒ケ根市の教室で教えている。

子育てが一段落した10年ほど前に友人に誘われ、当時住んでいた茨城県日立市のボランティア・グループに参加。外国人に日本語を教える活動を始めた。

「ずっと専業主婦で人にものを教えた経験など全然なかったが、普段話している日本語を教えるんだから簡単竏窒ニ軽く考えていた。私たちも外国に行く前に日常会話を少し勉強するから、そんなことを教えればいいのだと思っていたが、始めてみたらそうじゃなかった」

集まった外国人らの国籍はフィリピン、インドネシアのほか欧米などだったが、彼らは最低限の日常会話の能力を求めていたのではなく、日本語を理解した上できちんと話せるようになりたいと考えていた。そのため、当時できたばかりで体系的な日本語の教え方を知らず、手探りで活動していたグループのメンバーは数回の講座でたちまち教えることがなくなってしまった。言葉を単に羅列するだけの講座は方向性を失い、行き詰まった。

「これではいけない。せっかく熱意を持って来てくれている外国人に対しても失礼だ」と考え、日本語教師養成のために文化庁が支援する日本語教育能力検定試験の合格を目指して通信教育を受け始めた。試験は文法はもちろん、言語学や、子音や母音の分類をする音声学などから幅広く出題されるため、かなりの知識がなければ合格はおぼつかない。合格率は約20%の狭き門だったが、努力が実を結び、96年に一発合格を果たした。

日本語教師の人材不足から「試験に受かったらすぐに来てくれ」と言われていた日立市の日本語学校「茨城国際学院」に職を得て、本格的な日本語教師としての生活が始まった。ボランティアの講座と違い、学校に通う学生は日本の大学入試や日本語能力試験1級などの目標を持って勉強しようとしている高校卒や大学生などの留学生が中心だった。

「彼らは日本人と同等以上の語学能力を求めていた。文法に従って教えなければ上達は望めない。例えば『私の本』などという場合の『の』には『所有』『所属』『縲恊サの』など、たくさんの意味がある。私たちは母国語だから無意識に話しているが、外国人にとってはまず意味を理解することが重要。言葉を教えるというのは、日本語が話せれば誰でもできるというほど簡単なことではない」

東大をはじめとする国立大や難関私立大に合格者を多数送り出した。要請を受けて中国の大学に半年間外籍教師として派遣されるなど活躍したが、夫の定年退職を機に夫のふるさと駒ケ根市に移り住んだ。

◇ ◇

「懸命に教えてもうまく分かってもらえない時もある。そんな時は、もっと良い教え方があるんじゃないか竏窒ニ悩むこともあるが、教えることはとても面白いし、やりがいがある。教えたことを理解し、話せるようになってくれるとすごくうれしい。どの生徒もみんな本当にかわいい教え子です」

(白鳥文男) -

赤穂南小社会見学

駒ケ根市の赤穂南小学校3年生約90人は1日、社会見学で市内の駒ケ根警察署と伊南行政組合消防本部北消防署を訪れた。警察署でパトカーの前に案内された児童らは「すごい」「かっこいい」と口々に言いながら、目を輝かせて運転席をのぞきこんだり「スピードはどれくらい出るんですか」などと警察官に質問したりしていた=写真。

総務課の土橋豊係長は警察官の仕事について「駒ケ根警察署の警察官は交番や駐在所も含めて全部で60人。事件があれば夜中でも出動します」などと説明。児童らは持参したノートにメモしながら真剣な表情で聞いていた。不審者対策を扱った防犯ビデオも視聴し、知らない人から声を掛けられた時の対応方法などを学んだ。

警察署見学に先立って児童らは北消防署を訪れ、消防車や救急車の役割などについて署員の説明を受けて人命を守る仕事の大切さについて理解を深めた。 -

宮田小でバイキング給食

宮田村の宮田小学校3年生は2日、バイキング形式で給食を満喫。栄養バランスや量などを自分自身で考えながら、メニューを選んで美味しく食べた。

パンやおにぎりの主食、ハンバーグ、エビフライなどの主菜、サラダ、デザートと、計21種類ものメニューがテーブルに勢揃い。

児童は「みんなおいしいそう」と目移りしながらも、一人づつトレーに盛った。

同小は4年ほど前から3年生を対象に、年1回バイキング給食を実施。調理室の小林恵子栄養士は「みんなで分け合って食べることで、バランス良く食べることの大切さも感じるはず」と話した。

いつもとは違う雰囲気の給食だったが、子どもたちはモリモリ食べて、おかわりする姿もあった。 -

中沢小でジャンボかるた取り大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)で31日、全校かるた取り大会が開かれた。使われたかるたは約30×20センチのジャンボサイズ。児童らは歓声を上げながら目的の札を探して体育館中を駆け回った=写真。

かるたは日本の民話や世界の昔話などを題材にした一組50枚の物を5組用意。体育館の床いっぱいに絵札250枚がまかれ、2人か3人ずつの組に分かれた児童らはそれぞれ手をつないで体育館の壁際でじっと待機した。読み札が読み上げられるのを聞き終わると開始の合図とともに絵札に向けて猛ダッシュ。見つけると「あった」と叫んで飛び込んだりスライディングしたりと元気いっぱいに走り回った。同じ札を同時に取り、じゃんけんで勝負を決める児童の姿も見られた。 -

東伊那小児童会冬まつり

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で31日、児童会冬まつりが開かれた。体育館に集まった全校児童約110人が(1)じゃんけん列車(2)鬼ごっこ(3)王様ゲーム(4)壁つき鬼竏窒sい、10の縦割り班ごとに得点を競った。児童らは歓声を上げながら入り乱れてゲームを仲良く楽しんだ。

王様ゲームは、1人ずつ進み出た児童らが途中の関門に立つ児童とじゃんけんをし、4人勝ち抜くとゴールできるゲーム。得点になるのは先着10人とあって、児童らは真剣な表情で対戦=写真。一つの関門でじゃんけんに勝つと喜び勇んで次の関門に向かっていた。 -

【記者室】邦楽は面白い

邦楽SALADの第17回演奏会があった。県伊那文化会館で開く名物として定着。伊那谷で活躍する地元の邦楽家とゲストが、古典から現代までの音楽をさまざまな味付けで演奏した▼響きは紛れもなく邦楽なのだが、邦楽のようではない。そんな不思議な感覚を味わい、新しい音楽に触れた気がした。「ゲストとの交流や皆で一緒に舞台を作り上げる楽しさが魅力」と出演者の一人。確かな演奏技術に加えて、出演者自身が楽しんでいることが、音楽をより魅力的にしていた▼邦楽SALADは今後、演奏会を見直し新しい形を検討するという。17回の開催は少なからずマンネリ化の問題もあるという。今度は邦楽をどう料理して味あわせてくれるのか。楽しみにしたい。(村上裕子)

-

伊那技専・介護福祉科 閉講式

南箕輪村の県伊那技術専門校(石川秀延校長)は31日、伊那市のウエストスポーツパーク管理センターで、本年度の介護福祉科(若年者コース)の閉講式を開いた。受講生それぞれは、これまでの学習の成果を就職先の現場で生かしていくことを誓った。

同科は、ホームヘルパー2級、ガイドヘルパーの資格を取得するため講座をニチイ学館岡谷支店に民間委託している。本年度は16縲・1歳の受講生10人のうち5人が昨年9月から5カ月間学び資格を取得し、修了証書を受け取った。

閉講式であいさつに立った石川校長は「実技講座で高齢者を接し、毎日訓練してきた経験が現場でも役立つと思う。高齢者社会を支えるスタッフとして一人ひとり頑張ってほしい」と話した。

修了生らが一言ずつあいさつし、「利用者に求められる職員になれるよう頑張りたい」「これまでの学んできた知識を実際の職場で生かしていきたい」などと述べた。

修了証明書を受け取る修了生ら -

宮田中百人一首クラスマッチ

宮田村宮田中学校はこのほど、百人一首のクラスマッチを開いた。生徒会学芸委員会主催の新春恒例の大会。全校生徒が出場し、学年の枠を越えて伝統の遊びを満喫した。

学年関係なく5、6人が入り混じって対戦。上の句を少し詠んだだけで反応する姿もあり、クラスの勝利を目指して、先輩、後輩の上下関係を気にせず真剣勝負に臨んだ。 -

まちじゅうみんなで箕輪の教育研究協議会

シンポジウムに向け初会合

箕輪町の子育てや教育に携わる人が一堂に会して意見を交わし、横の連携を図りながら、核となる箕輪の教育理念や地域で子育てする方向性を探ろう-と、「まちじゅうみんなで箕輪の教育研究協議会」が30日発足し、町文化センターで初会合を開いた。3月25日に予定する全体シンポジウムに向け、3部会を設置して各部会シンポジウムを開くなど準備を進める。

06年度文部科学省委託事業「人づくりを通じた地域づくり推進事業」で、町が独自に協議会を設置し研究する。箕輪町そのものが「人づくりの総合学校」となるような横断的な連携、共通理解を目指す初の取り組みとなる。町内6小・中学校にそれぞれ付属した「学校支援センター」設置の可能性も模索する。

初会合は委員を委嘱し、協議会の目的やシンポジウム開催、今後の日程などを確認した。

協議会は教育委員長を長とし、教育長、学校長、社会教育委員、教育委員、安全みまもり隊会長、子育て学級代表らで組織。町教育委員会に事務局を置く。

調査研究する3部会は▽子育て支援▽子どものスポーツ環境▽学校との交流(安全確保と外部講師)-。3月上旬に各部会のシンポジウムを開く。全体シンポジウムは、各部会シンポジウムの成果報告、基調講演などを予定する。 -

宮田小で半日入学、園児を1年生がお世話

宮田村宮田小学校は30日、4月入学予定の118人の年長園児を対象に半日入学を行なった。1年生が世話をして、遊びや歌などで交流。楽しい学校生活の一端にふれて、園児たちは春からの新生活に期待をふくらませた。

村内3カ所の保育園児が来校し、1年生が校歌や授業で練習しているピアニカを発表して歓迎。園児も一緒に歌う場面もあった。

一緒にビュンビュンゴマの工作も。やさしいお兄さん、お姉さんに教えてもらいながら、完成させてニッコリ。さっそくみんなで回して、楽しんでいた。

引率した保育士は「みんな生き生き楽しんでいる。入学前に学校の生活にふれることは、良いことだと思う」と話した。 -

長編劇映画「Beauty-美しきもの」の冬季撮影始まる

飯島町在住の後藤俊夫監督(67)がメガホンを取る長編劇映画「Beauty-美しきもの」の冬季撮影が30日から来月26日まで、飯島町上の原のJA上伊那果樹選果場や霧ケ峰高原で始まった。

初日の撮影はシベリアの強制収容所を想定した選果場保冷庫内のラーゲリセット。後藤監督、主役の片岡孝太郎さん(半次役)、雪夫役の片岡愛之助さん、日本兵役の役者、スタッフら50人余が参加した。ラーゲリに抑留された半次と雪夫。飢えと寒さ、苛酷な労働によって、だんだんと仲間たちの体が弱っていく。雪夫は目が悪くなり、半次が看病するシーン。明日(31日)は霧ケ峰の広大な雪原をシベリアに見立てて、死んだ仲間を共同墓地に埋葬するシーンを予定する。

後藤監督は「今日から1カ月間、上下伊那で冬季撮影を行なう。暖冬で雪がなく、シベリアのオープンセットはスタッフが雪を集めて真っ白にした。ラーゲリセットは調査に基き、森林組合や地元の大工さんの協力で建設できた。主人公の仲間が目が見えなくなり、失明寸前のシーンと、遺書を書いて戦友に託すシーンを撮る。戦争で人間性が失われ、雪夫は精神的にボロボロになる、一番大事なシーン。シベリアの厳しさをどう出せるか、その辺りを頑張りたい」と意気込みを話した。

今後の撮影予定は31日霧ケ峰で共同墓地シーン、2月3日、霧ケ峰でラーゲリ外観、4日ラーゲリセットで食堂シーン、10、11日大鹿村大磧神社で村歌舞伎、18日、飯島町で雪夫の長屋、19日、雪夫の家のシーンの予定。##(写) -

駒ケ根東中かるた会

駒ケ根市の東中学校(小木曽伸一校長)で26日、生徒会の主催による恒例の新春かるた会が開かれた。全校生徒が参加し、4人ずつの37班に分かれて一斉に百人一首の札を取り合った。昨年は各教室や家庭科室など9会場に分散しての開催だったが、今年は体育館に全員を集めて行われた。

両手をひざに置いた正座の姿勢でじっと待ち構える生徒たちは、国語科の堀米光春教諭がマイクに向かって「花の色は竏秩vなどと1首ずつ歌を読み上げるたびに「はい」と大きな声を上げて激しく札を取り合った=写真。先に札を取った生徒は思わずガッツポーズを出し「よっしゃ」などと叫んでいたが、時にはお手つきをしてしまう生徒もあり「しまった」「間違えた」などと口にしながら残念そうな表情を浮かべていた。 -

邦楽SALAD17th「日本の音を未来に…」

伊那市の県伊那文化会館大ホールで28日、「邦楽SALAD17th」があった。「日本の音を未来に…」をテーマに、伊那谷で活躍する地元の邦楽家とゲストが、古典から新しい音楽まで邦楽曲をはじめさまざまなジャンルの音楽を演奏し、観客を魅了した。

ゲストは邦楽ユニット「B-Come(びかむ)」、尺八トリオ「般若帝國」、三味線演奏家の穂積大志。地元演奏家は29人、総勢45人がステージに立った。

古典の合奏曲「乱」で始まり、特徴的な主題が絡み合う二重奏を演奏。尺八トリオ「般若帝國」は、足のステップでリズムを刻みながら演奏するなど新しい尺八のスタイルを見せた。琵琶と語りの「鶴」は、鶴の恩返しを題材にした弾き語りで、観客は、物悲しく響く琵琶の音と語りが織り成す世界に引き込まれた。

邦楽を身近に感じてほしいと開いてきた「邦楽SALAD」。17回を機にコンサートを見直し、今後は新しい形を検討するという。 -

宮田村公民館新春囲碁将棋お手合わせ会

宮田村公民館の新春囲碁将棋お手合わせ会は28日、村民会館で開いた。将棋は小学生12人がリーグ戦で熱戦を展開。囲碁は村内のクラブ員に加え、伊那市や駒ケ根市の愛好家も参加し、対局を楽しんだ。

村公民館に登録する囲碁、将棋クラブが全面的に協力。7年目を迎えた。

将棋は、公民館の週5日制対応講座で親しんでいる宮田小の児童が参戦。真剣な表情で対局し、高学年は森田勇希君、低学年は小松竜也君が優勝した。

14人が参加した囲碁は熟練した中高年が占める中、伊那市中央区の高校3年生小松啓太君(18)が3位に入賞。

高校入学してから部活動で囲碁を始め、同会には初めての参加だったが「いつもとは違う指し方も学び、勉強になった」と話した。

上位の結果は次の通り。

【囲碁】(1)墨矢勇夫(宮田村)(2)渡部光彦(同)(3)小松啓太(伊那市)

【将棋】▽小学校低学年(1)森田勇希(2)原遥(3)佐藤陽輔▽同高学年(1)小松竜也(2)倉田臣人(3)片桐壮太郎 -

少年ふるさと教室でたこづくり

中川村公民館の少年ふるさと教室が27日、文化センターであった。小学5、6年生5人が参加し、武田明教育相談員を講師に、角たこをつくり、揚げて楽しんだ。

和紙に絵を書き、下と左右にタコ糸を回すまでの作業は家庭で済ませ、武田さんはモウソウ竹を細く割り、ひごを準備した。

子どもたちは武田さんに教わりながら、横骨、縦骨、斜め骨を糊付けした。

また、たこを安定させるために、1・5メートルの長い足を付けて完成させた。

この後、駐車場に移動し、糸目を調整しながら、たこ揚げを楽しんだ。

小林博基君(東小5年)は「竹をボンドで張りつけたり、たこの周りに糸を回すことが難しかった」と話していた。 -

伊那養護学校高等部が作品販売

県伊那養護学校(細井久夫校長)高等部の生徒らが作業学習の時間に作った作品などの販売が27日、駒ケ根市のベルシャイン駒ケ根店1階メロディー広場と店頭で行われた。生徒約70人と教職員が接客に当たり、木工、縫製、陶芸、農芸、生活、薪(まき)の各班に分かれて作った机やいす、ベンチ、茶わん、皿、布袋などを格安の値段で販売。訪れた買い物客は「よくできているね」などと作品の出来に感心しながら何点も買い求めていた=写真。店頭では屋台で焼きいもの販売も行われ、生徒が「いかがですか」と大きな呼び込みの声を上げていた。

同校では授業の一環として週6時間の作業学習を行い、できた作品を年に1回、一般に販売している。売上は次回作品の材料費や学校の備品購入費などに充てられる。 -

宮田小自律学級、園児に劇を披露

宮田村宮田小学校の自律学級「5組、6組」の7人は26日、東保育園を訪れて、秋から練習を積んできた劇「力たろう」を上演。年中園児の前で堂々と演技した。同学級の多くの児童は感情を現すことが苦手なハンディを抱える。しかし、演じることで「相手に気持ちを伝える」表現力にたくましさも。経験を積み重ねることで自信にもつながっている。

主人公の力たろうに加え、原作にはないピカチューや仮面ライダーカブトも登場。テレビで見慣れた人気キャラクターに、鑑賞した園児たちも物語にすんなり溶け込み笑顔が広がった。

「喜んでもらうにはどうしたら良いんだろう」。児童みんなで話し合い、原作をアレンジ。その作戦は見事にハートをつかんだ。

1学期に手にした絵本「力たろう」。読み楽しむなかで、何かにして発表したいと想いがふくらんだ。

交流学習を通じて園児の前で発表する機会が設けられることに。10月ころから本格的な練習が始まった。

12月の参観日では、先立って家族にも披露した。上手になった所をみせようと臨んだが、結果は散々。保護者からは「やめたほうがいいのでは」と声も聞かれた。

しかし、児童たちは熱意を失わなかった。「もっと練習して失敗してもいいから保育園で演じてみたい」。

この日の終演後、見終わった園児たちは「おもしろかった」と感想も。7人の表情が充実感で緩んだ。 -

絵本とわらべうたを楽しむお話し会

中川村の「こどもと本の会(長尾久美子会長)」は27日、文化センターで、講師に下沢洋子さん=上郷図書館長=を招き、絵本とわらべ歌を楽しむお話し会を開いた=写真。親子約80人はほのぼのとした語り口の下沢さんの絵本の世界に引きこまれ、のどかなひとときを過ごした。子どもゆめ基金助成を受け、2度目、3歳以下と3歳以上に分け、2部構成。

3歳以下の部では、音が面白い「がたん ごとん」。「ぶーぶーじどうしゃ」の読み聞かせに続き、クマさんやネズミさんが登場し、リンゴをかじる絵本「大きな赤いりんご」を読んだ後、親子で手遊びを交えて「はなちゃん、りんごが食べたいの」と歌って楽しんだ。

また、手袋で作った指人形で「ニワトリかあさんと5匹のヒヨコ」を披露。子どもたちは人形の動きに目を凝らした。

42/(水)