-

授業参観と給食で交流

飯島町の七久保小学校・飯島小学校の6年生の交流会が飯島小学校などで行われ、飯島中学校の授業を参観し、給食で交流を深めたた。

両校の6年生107人は飯島中学校に集合。米山隆司教諭から入学までの心構え、授業内容や部活動、委員会活動、1年間の行事など中学生活全般について説明があった。

この後、仮クラス編成で3クラスに分かれ、担任教諭らの引率で、3年の音楽や1年の国語などの授業を見学し、中学生活に理解を深めた後、飯島小学校に移動。

仮クラスごとに分かれて給食交流。仮3組は家庭科室に陣取り、飯島小学校児童が給食の準備を整え、「いただきます」。児童らはテーブルごと、自己紹介し、「おいしいね」「カレーは好きですか?」などと会話も弾ませ、親ぼくを深めた。

給食の後は綱引で仮クラスの団結を強めた。 -

箕輪中部小3年生が消防署見学

箕輪町の箕輪中部小学校3年生(103人)は13日、社会見学で箕輪消防署を訪れ、施設内やポンプ車などを見て消防署の仕事を学んだ。

3年生は、社会科の単元「暮らしを守る仕事」で、警察署や消防署について学んでいる。消防署の仕事は生命・身体・財産を守ること、箕輪消防署の職員は29人で日勤が5人、警防係が3交代制で6人から8人が毎日必ず泊まることなどを聞き、署長室、通信室、訓練棟、仮眠室など施設内を見学。タンク車、救助工作車、救急車の装備を見て、乗車体験もした。

空気ボンベを背負って重さに驚いたり、救急車で体内の酸素量を計測してもらったほか、マット型空気ジャッキ、スプレッダーなど初めて見る機材に興味津々だった。

児童は、「自分の家が火事のときまず最初に何をすればいいか」「どうして消防士になろうと思ったのか」など積極的に質問。署員は、火事のときは自分の身の安全を確保してから消火器で早く火を消す-などの説明をし、「119番のいたずら電話や火遊びを絶対にしないように」と話した。 -

伊那の生んだ日本画家・戸田祐暉をしのぶ

戦後直後、29歳の若さで夭折した日本画家・戸田祐暉(現在の伊那市東春近出身)の軌跡を追い、上伊那の日本賀の流れを探る講演会が12日、伊那市東春近の春近郷ふれあい館であった。市公民館運営委員会の主催、まほらいな市民大学の単位講座も兼ねた。

講師は市内狐島在住の表具技能士で長野県文化財保護指導委員なども務める御子柴泰正さん。戸田祐暉とは幼少期から親交があり、2000年前後から祐暉の遺作が次々と発見されるきっかけも作った。

御子柴さんは、若くして死んだ祐暉が、日本画の大家・東山魁夷との深い交わりの中で、没する直前の2年半にわたり日本画の革新に大きな役割を果たしたことを強調。特に、それ以前の画法とはまったく異なる日本画による油彩的表現法については、魁夷と並ぶ先駆者として評されるべきだとした。2000年前後に祐暉の作品が発掘され、その斬新な技法に驚いたことから、祐暉と魁夷の交わりについても新たに研究・考察しなおしたという。

研究の成果は郷土誌「伊那路」に詳しい。 -

総合学習で手作り楽器演奏会

伊那市の伊那小学校5年仁組(赤澤敏教諭、33人)は13日夜、市駅前ビルいなっせで、総合学習で取り組む手作り楽器の演奏会をした。鳥笛や太鼓など約10種類のアンサンブルを披露。澄んだ音色に、集まった100人余の保護者らは大きな拍手を送った。

仁組は4年生の2学期から手作り楽器に挑戦。児童の一人が鳥笛を自由工作で提出したことをきっかけに、笛師九兵衛(本名・北原有)さん=長谷村=の指導で、楽器作りや演奏方法を学んでいる。

単独のコンサートは初めて。昨年秋の校内音楽会で初披露した後、楽器や演奏曲を増やし、音楽愛好者ら27団体が集まった「い縲怩ネ音楽祭05」にも参加した。

児童たちは場慣れしてはいるものの、初リサイタルに挑む表情は固く、顔を赤くして緊張ぎみに「花祭り」「威風堂々」「聖者の行進」など約20曲を演奏した。作り楽器の中南米の民俗楽器「ケーナ」「カホン」「コンガ」などの紹介や、苦労話もした。

孫の発表を聞きにきた西町区の主婦(75)は「いつのまにか大きくなって。楽器を作り出してしまうことにビックリ」と話した。

児童たちは演奏を終え「演奏もうまくできたので大成功だった。もっと楽器や曲を増やしていきたい」と少し興奮ぎみ。今後は、いなっせの外の広場などで、屋外コンサートをしたいと話している。 -

地域の特産物を給食に 栄養士らが研究会

地域の特産物を導入した学校給食のあり方を考える初めての試み、上伊那学校給食特産物研究会がこのほど、伊那市の伊那中学校であった。小中学校の栄養士ら約30人が参加し、調理実習などに取り組み、今後の参考に役立てた。上伊那学校栄養職員部会などの主催。

地域と連携を図りながら、生きた教材としての学校給食をより充実し、食に関する指導を進めよう竏窒ニ企画。上伊那を中心に、下伊那や権兵衛トンネル開通をきっかけに、木曽地域への参加も呼びかけた。

伊那市内の学校を中心に、給食で取り入れられているローメンの調理実習を実施した。シャトレの黒河内明夫社長を招き、ローメンづくりのコツについて学習。黒河内さんは「ローメンの麺は一度蒸しているので伸びず、給食には向いている」などと説明した。

試食会では各地の特産物など約20点を紹介。シメジ入り餃子(伊那市)、ほたる丼(辰野町)、気の里工房の豆腐(長谷村)、すんき漬け(木曽)、ゆべし(飯田)などが並び、参加者らは味わいながら、改めて各地域の食文化にふれた。

木曽の三岳小中学校給食センターの山田加奈子さん(28)は「トンネルが開通して食文化もいっそう身近になったので、子どもたちにも積極的に知らせていけたら」と感想。木曽でも6月4日のローメンの日に、給食に取り入れたいとも話していた。 -

上伊那総合・生活科教育研究会冬研修会

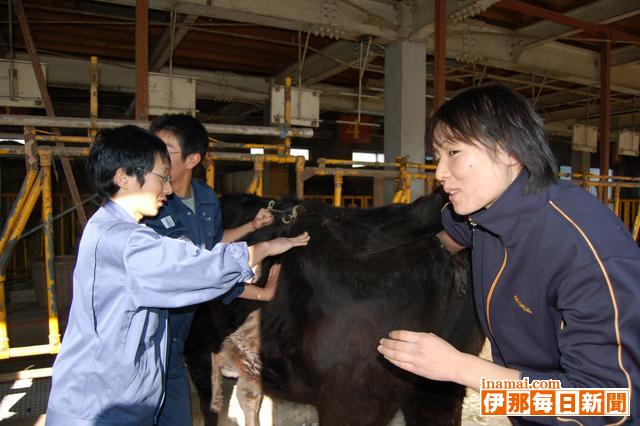

総合学習、生活科を教える小中学校の教員でつくる上伊那総合・生活科研究会は11日、南箕輪村の上伊那農業高校で冬期研修会をした。同校の生物工学科畜産班の1、2年生と共に牛の直腸検査などを体験するなどして、命の温もりをじかに感じた。

生活科、総合学習の取り組みは、体験学習が中心。しかし、教員が体験したことのないものも多くあるため、同会は教員自身がさまざまな事柄を体験する研修をしている。

上農の生徒は「牛は人間が不要としたワラやフスマなどを、肉やミルクなど、食べられるものにしてくれる。今、牛を飼う人は減少しているが、上伊那で牛を増やしたい」と説明した。

その後参加者は、直腸から子宮の位置を確認する直腸検査に挑戦。最初は牛のフンに少し戸惑っていた参加者も、思い切って直腸に腕を入れ「温かい」と、声を挙げていた。 -

ふるさとあったか田楽まつり」にぎやかに

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は12日、駒ケ根市東伊那の栗林集落センターで東伊那公演「ふるさとあったか田楽まつり」を開いた。140人の聴衆は、心弾む太鼓の響き、生命力あふれる瑞々しい舞台に見入り、伝統芸能の大切さ、ふるさとの温かさを実感した。

鉦や太鼓のにぎやかなお囃子が聴衆を浮き立たせ「祭囃子」でオープニング。色とりどりの花笠を手に「めでたーめでたーのー」と踊る、なじみの「花笠音頭」と続いた。

軽妙な「鳥さし舞」、海鳴りのような太鼓の響きでつづる「八丈」。子どもたちの前に現れた白い狐を表現した「狐舞」、会場の手拍子が舞台を盛り上げ「ソーラン節」で10プログラムをフィナーレ。 -

第7回飯島お陣屋行燈市俳句大会

第7回飯島お陣屋俳句大会が11日、お陣屋行燈市に合わせ、Aコープ飯島支所2階であり、入選句の表彰を行った。町教委など実行委員会主催。

投句状況は、一般の部には伊那谷を中心に、県内外から前回より約30句多い196人から838句が、小中学生の部には町内3小中学校の856人から1919句が寄せられた。一般の部は9人の選者がそれぞれ特選3点、秀逸2点、佳作1点を選び、上位選で上位入選句23句を決定した。

上位3句は行燈市の市場開きで披露した。

入選は次の通り(敬称略)

▽行燈市俳句大賞「どの鉢も命満たして菊咲けり」塩沢光江(飯島町)▽飯島町長賞「凍て星や今だに兵の夢を見る」杉崎滴水(飯島町)▽飯島教育委員会賞「白鳥来湖は藍色もて応ふ」木下むつみ(岡谷市)以上上位3句

▽飯島町俳句会賞=北原ふみゑ(岡谷市)▽飯島町商工会賞=石曽根温人(宮田村)▽南信俳句会賞=山本竜雄(駒ケ根市)▽上伊那俳壇賞=田中文雄(松本市)▽みすず俳句会賞=小池さち子▽信濃毎日新聞社賞=樋口芦笛▽中日新聞社賞=御子柴保▽長野日報社賞=志津充▽伊那毎日新聞社賞=林代志江(飯島町)▽エコーシティ駒ケ岳賞=堀川草芳

▽行燈市賞=高木節子(南箕輪村)、田中量子(駒ケ根市)、山田和子(岡谷市)、濱佐文(岡谷市)、林公明(飯島町)、早川武志(須坂市)、山岡むつみ(岡谷市)林公明(飯島町)北原ふみゑ(岡谷市)、山岡むつみ(岡谷市)

◇小・中学生の部▽飯島小学校=まるやまたつみ(1年)、かにさわゆい(2年)、奥田愛実(3年)、小林大悟(5年)、袖山竜太朗、小林あかり(以上6年)▽七久保小学校=山田達也(2年)、竹沢和仁(3年)、新井琴音(4年)、菅野雅子(6年)▽飯島中学校=増沢菜々子(1年)、田沢卓寛、平栗麻美(以上2年)紫芝菜波、塩沢夏那子(以上3年) -

飯島町観光協会のフォトコンテスト表彰

飯島町観光協会(会長・高坂町長)は11日、お陣屋行燈市メーン会場で、「飯島町の自然・人」をテーマに募集した05年度フォトコンテストの表彰式を行った。「自然の部」「人の部」の2部門で特選に輝いた平沢繁美さん(飯島町)ら14人に代官姿の高坂町長から賞状と副賞の飯島町産コシヒカリ、ふじリンゴなど町の特産品が贈られた。

入選作品は飯島駅前ヤナギヤ2階アミカホールに27日まで展示、以降道の駅「花の里いいじま」や飯島文化館に展示する。

入選者は次の通り(敬称略)

◇自然▽特選=「雪化粧」平沢繁美(飯島町)▽準特選=「晩秋」久保村由人(伊那市)、「朝光お陣屋祭り」白石雅美(多治見市)▽入選=「花の木の落葉の庭園」片桐久司(飯島町)、「満開の中を」向山世男(伊那市)「晩秋」春日芳人(駒ケ根市)「春の里山」丹羽明仁(小牧市)

◇人▽特選=「懐かしき光景」平沢繁美(飯島町)▽準特選=「柿もぎ」小島福司(伊那市)「秋桜に輝く笑顔」佐藤正一(駒ケ根市)▽入選=「それワッショイ!」向山世男(伊那市)「公園桜祭り」久保村由人(伊那市)「お代官様竹林をゆく」深沢和香子(飯島町)「出荷を待つシクラメン」小林紀一(飯島町) -

「秋葉街道」探り景観育成

長谷村で12日、村内を南北に貫く古道・秋葉街道の道筋を探る「秋葉街道発掘調査隊」が発足した。1年かけて村内の道筋を見つけ、古道を軸とした景観育成につなげる。

昨夏に発足した村景観策定委員会が、地域の優れた景観を後世に残すため、古道の復活による周辺部の景観づくりを提案。調査隊は、委員をはじめ、文化財の研究者や、村内外から募ったボランティアなど30人で構成する。

秋葉街道は江戸中期以降、静岡県の秋葉神社参詣に使われた道。昔の地図などから、現在の国道152号と重なっている部分や、国道から外れた中尾地区を通過していることなど、村内の経路はおおよそ分かっているが、道路改良やダム建設などによって、明確ではない部分も多い。

調査隊は、街道が通っていたとされる、非持、溝口、黒河内、中尾、市野瀬の各地区に分かれて(市野瀬と中尾は合同)、点在している道標や石碑などを基に、地元の高齢者から情報を収集するなどして、昔の絵図と照らし合わせながら結びつけ、道筋を明らかにする。

調査で明らかになった街道のポイントには道標などを設置していく。街道に沿って周辺の風景も写真に撮り、来年度中に調査報告書をまとめる。 -

箕輪中と美篶小の自律学級が初の交流会

箕輪町立箕輪中学校と伊那市立美篶小学校の自律学級は10日、初の交流会を箕輪中学校で開いた。人形劇など互いの活動を発表してふれあった。

小学生、中学生がそれぞれ頑張っている活動を見せ合って交流したい-と計画。箕輪中の参観日に合わせて美篶小児童が来校した。

中学生が人形劇「アラジンと魔法のランプ」を上演。魔法のランプから子どもたちの好きな「ドラえもん」が登場するオリジナル作品で、最後に皆で一緒に「ドラえもん」の歌をうたった。小学生は元気に手を挙げて「ドラえもんが楽しかったです」と感想を発表した。

小学生は一人ずつパネルシアター、絵本、フラフープ、こま回しなど個人学習の取り組みを披露した。クイズでは小学生が中学生にヒントを出すなど、打ち解けた雰囲気で楽しんだ。パネルシアターを見た中学生は、「たった一人でこんなのできるなんてすごいね」と関心していた。

発表後は、中学生が交流会のために朝から準備したケーキでもてなし、皆でお茶を飲みながら歓談した。 -

お陣屋行燈市盛大に

たわやかな時の流れの中、江戸の縁日を楽しむ飯島町の第13回お陣屋行燈市は11、12日、広小路で開催。花魁道中や大型時代劇「仕事人」、行燈市俳句大会、代官行列、フォトコンテストなど多彩なイベントが繰り広げられ、お店も並んだ。行燈市80人衆などでつくる実行委員会主催(関連記事1面へ)

注目の花魁は初日は伊藤千穂さん(飯島町)が務め、行燈一座の大道芝居「仕事人」も好評。2千円で21枚の1両木札に両替した来場者は、茶屋で食べたり、飲んだり、おたなを冷やかしたりして、市の風情を楽しんだ。夕闇迫れば、一斉に大小百基の行燈に火が入り、幻想的な雰囲気を醸した。

12日の催しのタイムスケジュールは次の通り

▽午前10時開門、陣屋太鼓、11時、代官行列、大型時代劇、午後1時30分花魁道中、駒ケ根市の小沢由紀さんが花魁に扮する、午後2時、宝投げ、市場納め。 -

花魁道中、華やかに、お陣屋行燈市

江戸時代の風情や縁日の姿を再現する飯島町の「第13回お陣屋行燈市」が11、12日、JR飯島駅前広小路で開催。花魁道中や大型時代劇「仕事人」のほか、代官行列、陣馬太鼓、どんどろしし舞など多彩なイベントが繰り広げられ、夕闇が迫れば、大小の百基の行燈に火が点り幻想的を醸した。

今年の目玉は花魁道中、初日は町内の伊藤千穂さんが扮し、傘持ちや肩貸しなどを従え、豪華な打ち掛けに身を包み、高さ30センチの三枚歯のげたで八文字を踏んで道中し、観客のため息を誘った。(関連記事11面) -

大人の寺子屋塾、実用書道を習う

NPОかつらが運営する中川村葛北の宅幼老所かつらで9日夜、自主事業として大人の寺子屋塾を開き、12人が出席し、書道講師の松村信子さん(豊丘村)からのり袋、のし紙、封筒宛名書きなど実用書道を習った。

松村さんは「なるべくたくさん書くと上達する。葬式の時の香典は、だれでも読めるように、崩さずきちっと書く。結婚式のお祝いは相当くずした字でも良い」と話した。

受講生らは手本を見ながら「寸志」「お礼」「お見舞」など日頃、よく使う字や名前を、何度も書いて、練習した。

大人の寺子屋塾は地域の文化、習慣など語り合いながら交流を深めようと、昨年11月開塾。毎月第2、第4木曜日午後7時から開いている。次回(23日)は伊佐栄豊住職の法話と写経を予定。

詳細はかつら(TEL88・3337) -

赤穂南小1年生が園児と交流

駒ケ根市の赤穂南小学校1年1組(山本由貴美教諭・29人)は9日、隣接する赤穂南幼稚園を訪問し、園児らとゲームをするなどして交流を楽しんだ。同小と幼稚園は敷地が隣同士ながらこれまでほとんど交流がなかったため、もっと親ぼくを深めようと小学校の呼び掛けで初めて交流会を企画した。当初園児を小学校に招く予定だったが、折りしも同園でお店屋さんごっこが開かれることから今回児童らが園を訪れることにした。

児童らはお金に見たてた牛乳瓶のふたを手にし、園内に作られたくじ引き、おもちゃ屋、ドライブスルー、おしゃれ屋、レストランなどの店に入っては園児に交じって楽しそうに遊んだ=写真。人気は迷路とお化け屋敷で入口には順番待ちの長い行列ができていた。

同小、同園とも今後ますます交流を深めていきたいとしている。 -

ミュージカル「不思議の国のアリス」開幕

第11回の駒ケ根市民と劇団昴の共同ミュージカル「不思議の国のアリス」(演劇体験プログラム実行委員会主催)の一般公演が10日夜、駒ケ根市文化会館で開幕した。会場を埋めた観衆はステージいっぱいに繰り広げられる歌や踊りがいっぱいの楽しいファンタジーを存分に満喫していた。

9日夜には小学生以下の希望者をスポンサーが無料で招待する「足ながDAY(デー)」の公演が行われた=写真。約50組の親子らが一般公演を前にミュージカルを楽しんだ。05年の前回公演「アルプスの少女ハイジ」を団体で見た伊那市の小学生らが感想文を書いて送ってくれたことにヒントを得た主催者が、地域文化の振興のために子どもたちを無料で招待したい竏窒ニ今回初めて実施した。公演を見た子ども達はスポンサーに宛てた感想文を書くことになっている。

一般公演は11日午後2時と同7時、12日午後2時に行われる。主催者によると席にはまだ空きがある。一般(中学生以上)2千円、小学生以下1千円(全席自由)。問い合わせはこまがね演劇文化創造劇場(TEL83・5923)へ。 -

箕輪南小2年生

みはらしファームで豆腐作り体験

箕輪町の箕輪南小学校2年生(12人、稲垣恵子教諭)は10日、伊那市のみはらしファームで豆腐を作った。丸い大豆が四角い豆腐に“変身”する不思議体験を楽しんだ。

生活科の学習で大豆を育て約8キロ収穫。「大豆は何に変身するか」をテーマに豆腐、きな粉、納豆などになることを調べた。豆腐の作り方を本で学習し、実際に名人の技を学ぼう-と体験に訪れた。

西箕輪大豆加工組合のメンバーに教わり、ミキサーですった大豆を煮て、おからと豆乳に分け、にがりを加えて固めた。3人で木綿豆腐1丁を作り、おぼろ豆腐も試食した。

児童は、「豆腐のにおいがする」「おもしろい」と初めての豆腐作りに熱中していた。 -

過去最多44チーム 創意工夫を競う

第3回南信中学生ロボットコンテストが11日、伊那市の伊那中学校第一体育館である。上伊那などの9校から過去最多の44チームが出場し、熱戦を繰り広げる。上伊那家庭科、技術技術・家庭科教育研究会の主催。

競技は「パニックリング」。生徒たちが創意工夫を凝らしたロボットを操り、紙製の輪を筒に掛けることができた数を競う。ロボットは腕を輪の中に差し込み持ち上げるタイプなどさまざまで、独自の仕組みや容姿を楽しめるのも見所だ。

箕輪4、伊那東部1、伊那6、春富6、宮田6、赤穂6、駒ヶ根東5、中川6、阿智4の計9校、44チームが出場する予定。

関係者は「ロボットには設計から材料選択までを考えた生徒たちの努力と才能が集まっている。中学生の一生懸命取り組んでいる姿を見てほしい」と来場を呼びかけている。

午前8時50分から開会式。9時20分から予選、10時50分から決勝トーナメントを開始する。昼休みは高校生によるデモンストレーションもある。 -

校内で不審者、どうする…

南箕輪村の南箕輪南部小学校(尾台良左校長、189人)は9日、伊那署の協力を得て、職員を対象とした不審者対応訓練を校内で開いた。同校では警察から直接指導を受けるのは初めて。約20人の教員らは訓練の反省を生かし、有事に備えた組織的な対応方法を学んだ。

不審者にふんした署員が授業中の教室に侵入する想定で実施した。訓練は担任教師が時間を稼いでいる間に、応援にかけつけた職員らで取り押さえる予定だったが失敗。児童役の教員と担任が一緒に室外へ逃げたため、犯人の行動を見失い、校内を自由に移動させてしまう結果になった。

反省会では児童の安全を確保するための避難誘導の方法、不審者が侵入したことを伝える方法、不審者を取り押さえる方法(サスマタの使い方など)、広い校舎で少人数の先生が対処する方法竏窒ネどの点で課題が上がった。

訓練に参加した署員は「広い校内では、犯人を一カ所に止めさせ、時間を稼いで応援を待つことが重要」と助言。周りの職員に状況を知らせるためには、「犯人の行動を見ている人が実況放送することで伝える」ことが有効だと呼びかけた。

課題の一つとして、室内では声が外部に伝わりずらいことが判明。尾台校長は「行政などの呼びかけて、各学級への防犯ベルの設置などの対応を進めたい」と提案した。 -

通学かばんを贈呈

中川村は9、10日、来年度村内2小学校に入学する園児らに村からの祝い品として、通学かばんを贈呈した。

初日は中川東小学校で、保護者に付き添われて来校したみなかた保育園の年長児16人が、村教育委員長職務代理の芦沢恵子さんからひとり一人受け取った=写真。

芦沢さんは園児らに「かばんを背負って、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

久保村和子校長は「かばんには教科書やノート、鉛筆と一緒に夢をいっぱい詰め込みます。4月6日の入学式には元気で登校してきてください」と呼びかけた。

来年度の入学予定者は中川東小学校、中川西小学校各16人

中川村は9、10日、来年度村内2小学校に入学する園児らに村からの祝い品として、通学かばんを贈呈した。

初日は中川東小学校で、保護者に付き添われて来校したみなかた保育園の年長児16人が、村教育委員長職務代理の芦沢恵子さんからひとり一人受け取った=写真。

芦沢さんは園児らに「かばんを背負って、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

久保村和子校長は「かばんには教科書やノート、鉛筆と一緒に夢をいっぱい詰め込みます。4月6日の入学式には元気で登校してきてください」と呼びかけた。

来年度の入学予定者は中川東小学校、中川西小学校各16人 -

宮田小児童会長選挙

宮田村の宮田小学校児童会は9日、新年度の会長選挙を行なった。3年生以上約430人の・ス有権者・スが候補者の演説に耳を傾け、公正な1票を投じた。

5年生各学級1人づつ計4人が立候補。投票を前に推薦責任者とともに立会演説会に臨み、公約を訴えた。

ある候補は、あいさつや掃除の徹底などを掲げ「みんなで考えを出しあえる児童会にしたい」と呼びかけ。他の候補も「仲の良い学校にしたい」など自分の考えを堂々と話し、支持を求めた。

引き続き有権者一人ひとりが、投票用紙に意中の候補をチェックして記入。投票箱に入れた。3年生も1票の重みを感じながら、初めての投票にのぞんでいた。

今後は各委員長の選出も行ない、6年生から5年生へ児童会活動が引き継がれる。 -

赤穂南小児童会長選挙

駒ケ根市の赤穂南小学校(白鳥彰政校長)で9日、06年度児童会長の選挙が行われた。投票を前に立会演説会が体育館で開かれ、3人の立候補者とそれぞれの推薦責任者が、投票権のある3年生以上の児童らを前にして「最後のお願い」。選挙運動期間中に訴えてきた公約などを堂々と演説し、大きな拍手を受けていた。

演説会終了後、それぞれの教室に戻った児童らは選挙管理委員の「候補者の名前の上に○を書いてください」などの説明を受けた。しばらく考えて記入した児童らは用紙を2つ折りにして次々に投票箱に入れていた=写真。

開票は選挙管理委員によって当日中に行われ、結果は10日朝に児童玄関に掲示される。会長の任期は1年間。 -

箕輪町の小学校で運動あそび

箕輪町は、町内5小学校で1年生を対象に運動あそびを始めた。県のコモンズ支援金事業で、14日までに各校1回ずつある。06年度は1、2年生への運動あそび導入も検討している。

松本短期大学柳沢秋孝教授の柳沢運動プログラムを04年度から町内全保育園に導入しているが、子どもの脳の発達のために保育園だけで終わるのではなく、小学1、2年生まで継続することがより効果的と、コモンズ支援金を受けた。今回は1年生のみ。町内保育園出身の1年生は、年長のときに運動あそびを経験している。

本年度、独自に運動プログラムを導入している先進校の箕輪南小学校からスタート。毎月1回、1・2年生が一緒に運動あそびをしているため、今回も1・2年生合同で、柳沢研究室の研究生、金井仁美さんと新井美洋子さんの指導を受けた。

準備体操で友達の足の下をくぐったり、足の上を飛び越えるなどして体を温めたあと、くまさん歩き、カエルとび、跳び箱や縄跳びなどをした。児童は慣れた様子で、軽々と跳び箱を跳んだり、楽しく体を動かした。 -

南箕輪村で「初心者ハーモニカの集い」発足

南箕輪村公民館の05年度初心者ハーモニカ教室の受講者が8日、自主的に活動するグループ「初心者ハーモニカの集い」(仮称)を立ち上げた。新たなメンバーも加え11人で活動を始め、基礎から楽しく学び合う。

昨年6月から半年間の公民館講座を終了したメンバー6人がグループ立ち上げを模索。村内にはすでに数年前の公民館講座受講者によるグループがあるが活動が夜のため、昼間の集まりとして経験の有無を問わず一緒に活動する仲間を募り、村内を中心に伊那市や辰野町からも参加した。

初会合で、第2・4水曜日の午後1時半から3時半まで村公民館で活動することを決めた。代表は中島重治さん=神子柴。講師は置かず、初心者レベルに合わせて楽譜の読み方、記号、テンポなどからしっかり学び、「春の小川」など童謡や唱歌を練習していく。グループの名前は次回決める。

中島代表は、「いつでも参加は歓迎。興味のある人は活動日に来て下さい」と呼びかけている。 -

七久保の子どもみまもり隊の結成式、46人でスタート

飯島町七久保の七久保小学校(細川道子校長)で8日夜、「七久保の子どもみまもり隊」の結成式であった。地域住民ら46人が登録、七久保区が作成した腕章を着け、登下校時の子どもたちの安全のみまもり活動を開始した。

式では、大沢教育長が「地域のみなさんの熱い思いと住民パワーで、子どもの安全確保を」と呼びかけ、細川校長は「学校とPTAだけでは、子どもの安全は守り切れない。七久保の子どもたちをみんなで守ってほしい」と要請した。

引き続き▽登下校時に街頭に立ち、子どもの安全を見守る▽子どもたちへの声掛け、あいさつ▽不審者を発見したら学校や派出所に通報する-などみまもり隊の任務の説明を受け、加藤主殿区長からひとり一人に「防犯パトロール」と記された緑の腕章が貸与された。 -

中沢小大縄跳び大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は8日、全校大縄跳び大会を開いた。全学年児童が所属する縦割りの仲良し班8班による対抗戦。5分間に何回跳べるかを競い、2回行う競技のうち良い方の結果を成績とするもの。

休み時間などを利用して練習を重ねてきた児童らは緊張した表情で合図を待ち、審判の笛で一斉に競技開始。タイミングを合わせて次々に縄に飛び込み、10回、20回竏窒ニ回数を重ねた=写真。低学年児童の中には跳ぶタイミングがなかなかつかめずに立ち往生したり、縄に足を引っ掛けて転倒する児童もいたが、皆に励まされながら順番が来るたび何回も挑戦していた。

競技の結果、6班が220回の記録で優勝した。22日には学年対抗の大縄跳び大会が行われる。 -

繭クラフト愛らしく

第17回全国繭クラフトコンテスト(横浜市シルク博物館主催)に入賞した作品など繭を使った工芸作品6点が駒ケ根市東伊那のシルクミュージアムで公開されている。繭クラフトの愛好会「まゆっこサークル」(北原きみ枝会長・12人)の会員ら5人がそれぞれ繭を使って制作した個性あふれる作品を展示=写真。小林さな恵さんの「干支(えと)と遊ぶ」は十二支の動物を表情豊かに並べてコンテストで準グランプリの全国農業協同組合連合会長賞を獲得した。小林さんの準グランプリ受賞は第15回に続き2回目。

展示作品は次の通り(敬称略)。

▽春の夢(伊藤みち子・刈田恵子)▽ペパーミント・ウェディング(矢沢たえ子)▽いざ出陣(矢沢たえ子)▽繭のステンドグラス(北原きみ枝)▽干支(えと)と遊ぶ(小林さな恵)▽繭でパッチワーク(同) -

みんな一緒に恵方巻き

宮田村の福祉交流施設なごみ家は8日、太巻き寿司にかぶりつき願いごとをする「恵方巻き(えほうまき)」を行なった。関西発祥の節分の風習だが、約30人が心ゆくまで満喫。口を広げて寿司をほおばった。

近くの住民や村福祉作業所の利用者らが参加。主婦らの手ほどきで、一人ひとり丁寧に寿司を巻いた。

今年の縁起が良いとされる「南南東」を向き、長さ20センチにも及ぶ太巻きを丸かぶり。夢や希望を頭に浮かべながら、黙々と食べた。

恵方巻きは、商売が閑散期となる節分にあわせ関西地方の寿司屋が始めたなど諸説ある。近年はコンビニエンスストアや大手スーパーが着目し、全国的に人気が高まっている。

なごみ家では昨年に続き2回目だったが、「にぎやかにみんなで食べれて楽しいじゃない」と大好評。モリモリ食べて、福を招き入れていた。 -

歩き慣れた学校も腰がひけて…

伊那市の西春近南小学校(唐澤武彦校長、165人)で7日、3、4年生のアイマスク・車イス体験授業があった。児童たちは普段歩きなれた校舎内を移動し、障害者の気持ちに立ちながら学習した。

同小学校では体験を通して目や体が不自由な人の気持ちを考えるため、全校児童が6、7、9日の3日間に分かれて学習。同体験授業は初めての試みで、昨年夏には点字の勉強を全員が学んでいる。

アイマスク体験は2人一組になって、2階の教室から3階に上がり、2階のトイレまでのコースを体験。一人が道案内役となって手を引きながら誘導するものの、マスクを付けた児童の姿勢は腰が引け、手で壁を探しながらの歩行になっていた。

北林大地君(10)はアイマスク体験について「階段を下りる時に、足を滑らすかと思った。何も見えないことが不安だった。目の見えない人の気持ちがとっても分かった」と話していた。 -

国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト05

上伊那農業高校が学校賞受賞

国際協力機構(JICA)主催の国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト05で、上伊那農業高校が学校賞を受賞した。7日、同校で受賞式があった。

学校賞は、1校で40作品以上を応募した学校に贈られる。上農高は県内最多の145作品を応募。1学年は海外に目を向けよう-と全員が夏休みの課題で取り組んだ。

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所の加藤高史所長は、「国際理解教育に力を入れている証拠」と評し、代表の1年生3人に賞状と副賞のタンザニアの布を手渡した。

戸枝めぐみさん(園芸化学科)は世界のごみ問題を書き、「受賞を機に外国に関心を持ち理解を深めたい」、古田みずほさん(同)は、中国の留学生を受け入れ事前情報と実際の違いを経験したことから「実際に自分で見て、聞いて、話していろいろな人と関わりを持ちたい」、03、04年とモンゴルで遊牧民の生活を体験した御子柴すみれさん(生物工学科)は、「機会があればまたモンゴルに行って、もっとモンゴルに対する関心のあるところを深めたい」と抱負を語った。

北原光博校長は、「子どもたちが世界的な視野を広める励ましの表彰、言葉を頂きありがたい。国際協力をさらに充実させていきたい」とあいさつした。

42/(水)