-

春富中昭和55年度卒業生が母校に寄付

春富中学校の昭和55年度卒業生「ふぐるまの会」は、中学校の創立65周年、統合50周年を記念して現金約13万円を27日中学校に寄付しました。

27日は春富中昭和55年度卒業生「ふぐるまの会」を代表して久保村智会長らが中学校を訪れ、村田正美校長に寄付金を手渡しました。

春富中は今年度で創立65周年、富県・東春近・西春近の3つの中学校が統合してから50周年となりました。

ふぐるまの会では、それらを記念し、学校のために使ってもらおうと今月開かれた同窓会会費の一部、13万3,324円を寄付することにしました。

村田校長は、「みなさまから頂いたあたたかい気持ちを大事にし、部活で使う器具などに活用していきたい」と話していました。 -

伊那市民生児童委員協議会が寄付

伊那市民生児童委員協議会は児童養護施設たかずやの里、移転新築費用に役立ててもらおうと現金16万9千円を寄付しました。

25日は、協議会の城倉直彦会長と橋爪傳副会長が伊那市役所を訪れ上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長に寄付金を手渡しました。

民生児童委員は市内に169人いて青少年の健全育成に関する活動を行っています。

寄付は城倉会長の呼びかけにより行われたもので、現金16万9千円が集まりました。

城倉会長は「たかずやの里移転新築に賛同し会員に呼びかけた。子どもたちのために役立ててください。」と話していました。

たかずやの里への寄付は、24日現在で550件あり、金額はおよそ3,000万円となっています。 -

上伊那手話学習発表会

上伊那地域の手話サークルなどが、日頃の学習の成果を発表する手話学習発表会が、24日、駒ヶ根市ふれあいセンターで開かれました。

24日は、上伊那5つの手話サークルと、上伊那聴覚障害者協会が、劇などを通して、学習の成果を発表しました。

発表会は、手話奉仕員講座のカリキュラムの中で、表現力を養う為に劇の発表が組み込まれていることから始まり、受講生だけでなく、サークル会員や聴覚障害者協会の交流にもつなげようと開かれていて今回で5回目です。

参加者は、聴覚障害者の生活について学んだことなどの劇を披露していました。

このうち、箕輪手話サークルは、防災訓練に参加した聴覚障害者に、地域住民が話をきくという設定で発表しました。

聴覚障害者の男性は、「内容が分からないので、訓練に参加しても無駄だと思っていたが、手話通訳があり、参加してよかった」などと発表していました。

この発表会には、社協や自治体の職員なども招かれていて、聴覚障害者の生活の実情を知ってもらう機会ともなっています。 -

東日本大震災から2年 災害ボランティア活動写真展

東日本大震災から間もなく、2年となります。

箕輪町社会福祉協議会は、震災の被害や被災者の事を忘れないようにしようと、23日から、みのわふれ愛センターで災害ボランティア活動写真展を開催します。

22日は、写真展に向け、社協の職員や継続的にボランティア活動をしている人たちが準備をしていました。

今回展示されるのは、箕輪町で東日本大震災の被災地支援をしている個人や団体の写真、およそ90枚です。

写真は、震災の発生直後に、津波などの被害にあった街の様子や、去年の夏に仮設住宅で地元の人達と交流をしている様子など、震災から2年間の被災地や被災者、ボランティア活動の様子を写したものです。

企画した、箕輪町社会福祉協会では、「震災を忘れることなく、継続的な支援について考えるきっかけにしてもらえれば」と話していました。

この写真展は、23日から3月3日までみのわふれ愛センターで、3月4日から11日まで文化センターで開かれる計画です。

また、3月3日の午後2時からみのわふれ愛センターで、写真展の関連企画として、東日本大震災災害ボランティア活動報告会が開かれる事になっています。 -

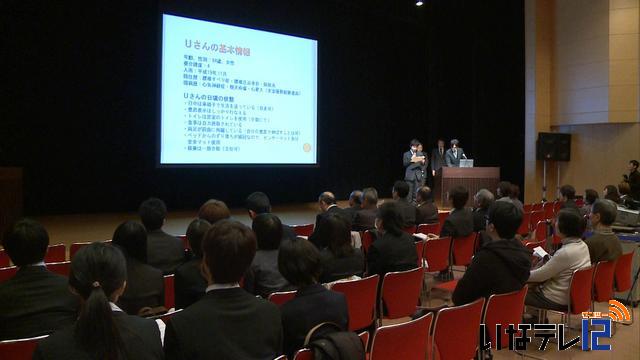

介護現場の事例発表

福祉の現場での取り組みを発表する、みんなの工夫コンテストが18日伊那市のいなっせで開かれました。

コンテストは介護施設で働く人たちが現場で実践している取り組みを発表することで職員の資質やサービスの向上を図ろうと上伊那福祉協会が始めて開いたものです。

コンテストには上伊那の5つの施設から12のグループが出場し、事例発表をしました。

このうち伊那市長谷の特別養護老人ホームサンハート美和の職員は「介護力向上による自立支援」というテーマで発表しました。

具体的な取り組みで施設を利用している89歳の女性に対し、1日に摂る水分の量を増やしたことで自然排便が増えたことや、歩行訓練を行ったことで、一人で歩けるようになった事例を紹介しました。

そのうえで職員が介護力を向上させ根拠のあるケアをチームで行うことで利用者の生活の質も向上させることができると話していました。

会場に集まった関係者は、それぞれの発表を仕事に活かそうと熱心に耳を傾けたり、質問をしていました。 -

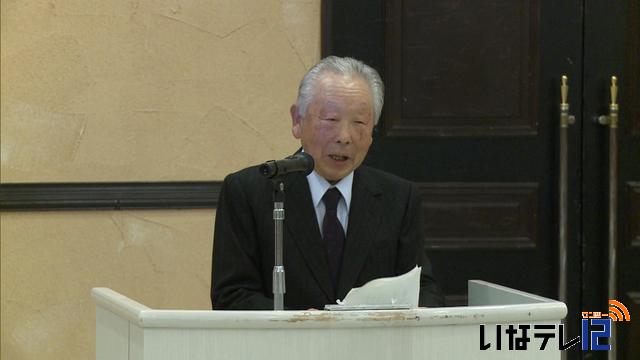

ロータリー顕彰 柄山祐希さんが受賞

伊那ロータリークラブは、野草講座などを通じ教育文化に貢献したとして、伊那市の柄山祐希さんを表彰しました。

21日は伊那市西町のプリエキャスレードで顕彰式が行われました。

柄山さんは、長野県植物研究会会員で、県自然観察インストラクターなどを務めています。

また、27年にわたり市内の公民館で野草講座の講師をつとめています。

伊那ロータリークラブは、講座などを通じて青少年の育成や、教育文化の発展に貢献したとして表彰しました。

柄山さんは、「講座を通してみなさんと自然に触れられるのを生きがいにしている。これからも、伊那谷の自然の素晴らしさを伝えていきたい」と話していました。 -

東京海上日動株式会社がアンサンブル会に車いす寄贈

東京海上日動火災保険株式会社長野支店は、社会福祉法人アンサンブル会に19日車椅子1台を寄贈しました。

19日は東京海上長野支店の八木公彦支店長らが伊那市西箕輪のアンサンブル伊那を訪れ、車椅子を贈りました。

東京海上長野支店は、伊那など県内に6つの事業所があり、地域に貢献しようと18年前から県内の福祉施設などに車椅子を寄贈しています。

車いすは、社員100人ほどから集まった募金と補助金で購入したものです。

アンサンブル会の小椋理事長は、「社員一人ひとりが社会貢献に参加され、民間の応援団のようで心強い。車椅子は施設で有効に使いたい」と感謝していました。

八木支店長は、「長野県で仕事をしている以上少しでも地域の役に立てるよう、これからも車椅子の寄贈を続けていきたい」と話していました。 -

伸和コントロールズ100万円寄付

神奈川県に本社を置き伊那市高遠町に主力工場を構える機械メーカー伸和コントロールズは8日、児童養護施設たかずやの里の整備費用に100万円を寄付しました。

伸和コントロールズの幸島宏邦社長ら3人が8日、伊那市役所を訪れ、白鳥孝広域連合長に目録を手渡しました。

幸島社長は「上伊那に1つしかない児童養護施設。地域と交流するための施設の整備に使ってほしい」と話しました。

他に「会社として施設利用者の受け皿になれるよう考えていきたい」と話しました。

白鳥孝連合長は「県の社会福祉施設等整備事業として2億2,500万円の補助を受けられる見通しになった」と話しました。

たかずやの里の整備に寄せられた寄付は、8日までに3千万円を超えています。 -

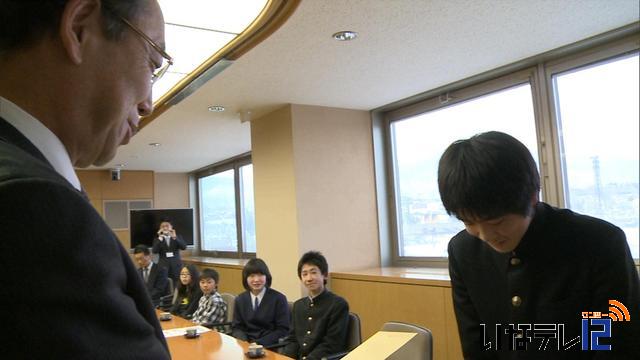

アルミ缶回収でたかずやを支援

伊那市の西箕輪中学校と小学校は、アルミ缶回収で集めた7千円を15日、たかずやの里に寄付しました。

この日は中学生3人と小学生2人が市役所を訪れ、上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長に寄付金を手渡しました。

西箕輪中と西箕輪小では、去年11月から12月末までの2か月間、アルミ缶回収を呼びかけました。

生徒や地域住民からおよそ140キロのアルミ缶が集まり、金額は7千円になりました。

この日はたかずやの里の子ども達も同席し「私たちのためにありがとうございます」とお礼の手紙を読みました。

たかずやの里の施設整備のために寄せられた寄付は昨日現在で545件、3,062万9,070円となっています。 -

17日に市消防団音楽隊が定期演奏会

伊那市消防団音楽隊は、定期演奏会を1週間後に控え、10日に共演する中学生と合同練習を行いました。

伊那市消防団音楽隊は、音楽を通じて防火意識を高めてもらおうと活動しています。

定期演奏会もその一環で、今年は、17日に伊那文化会館で開かれます。

当日は、なじみのあるポップスなどに加えて、市内の中学生とのジョイントも見所の一つで、2曲を予定しています。

10日は、春富中学校で最初で最後の合同練習があり、音楽隊メンバーと春富中、高遠中の生徒が参加しました。

伊那市消防団音楽隊では、「子どもの声や途中出入りも自由なコンサートなので気軽にリラックスして楽しんでもらいたい」として市民の来場を呼び掛けています。

伊那市消防団音楽隊の定期演奏会は、17日に伊那文化会館で午後1時から入場無料で開かれます。 -

支援米を被災地へ

南箕輪中学校の伝統行事「落ち穂拾い」。去年10月の作業で集めた米を、長野県北部地震の被災地に送るため8日、生徒が支援米の梱包作業を行いました。

この日は、中心になって取り組んできた地区生徒会役員の3年生9人が作業を行いました。

南箕輪中学校では、毎年落ち穂拾いで集めた米を食糧難の国に送っていましたが、震災が発生してからは、米を被災地に送っています。

去年の支援米には栄村から感謝の手紙が届きました。

今年は全部で280キロの米を拾い集め、2合入る米袋に詰めました。

生徒がデザインした紙が貼られた米袋は、全部で500袋になりました。

梱包した支援米は、去年に引き続き、県北部地震で被災した栄村に送られることになっています。

地区生徒会長の北村建樹君は「心を込めて作業をしました。前を向いて復興をかんばって欲しい」と話していました。

支援米は、今月中に送られることになっています。 -

南ア北部遭対協に感謝状

1月31日は、厳寒期の冬山での行方不明者の捜索で多大な功績があったとして、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会に、伊那警察署から感謝状が贈られました。

田中署長から、西村和美救助隊長に、感謝状が手渡されました。

南アルプス北部遭対協は、去年12月仙丈ケ岳の行方不明者の捜索で、早期の行方不明者の発見に貢献しました。

北部遭対協によると、この冬は例年になく遭難が多かったということです。 -

死因がはっきりしない遺体の検案に貢献 感謝状

死因がはっきりしない遺体の検案業務に長年貢献したとして、医療法人暁会・仁愛病院と、野沢医院に、伊那警察署から感謝状が贈られました。

1月31日は、署員の前で感謝状の贈呈が行われ、伊那警察署の田中 泰史署長から、仁愛病院の副院長・内海 温さんと、野沢医院の野沢 敬一医師に感謝状が贈られました。

仁愛病院は、現在10人の医師が従事していて、CTなどを用いて、死因がはっきりしない遺体の検案を行っているということです。 -

西春近北小 天然リンクでスケート

伊那市の西春近北小学校の児童は、学校の敷地内にある天然リンクでスケートを楽しんでいます。

30日は、1年松組の児童17人が2時間目の体育の時間を使ってスケートを楽しみました。

広さ200平方メートルほどのこのスケートリンクは、毎年PTAと教員が校舎北側の日の当らないスペースを利用して作っています。

1年生と2年生が週に2回ほど利用している他、休日は全児童を対象に開放されています。

児童らは、転んでもすぐに立ちあがって滑っていました。

スケートの授業は、氷の状態にもよるということですが、2月いっぱいまで続けられるということです。 -

「ベルサイユのばら」作者池田さん講演会

こころの健康づくり講演会が2日箕輪町文化センターで開かれ、漫画「ベルサイユのばら」の作者、池田理代子さんが「命の大切さ、生きる苦労と喜び」と題して講演しました。

こころの健康づくり講演会は、箕輪町がセーフコミュニティのまちづくりの一環として自殺予防をテーマに開いたもので、300人ほどが訪れました。

池田さんは講演の中で、自身が更年期障害で鬱になった経験から、「自分が今どんな状態になっているか客観的に考えることが大事。そのために鬱や更年期障害への知識を持ってほしい」と話していました。

箕輪町によりますと、箕輪町での自殺者は平成22年が6人、平成23年が7人、平成24年が2人でした。 -

地域見守りネットワーク事業スタート

伊那市は、高齢者や障害者と接する事が多い、電気やガス、宅配業者など43社と安否確認などに関する協定を30日に締結し、地域見守りネットワーク事業をスタートさせました。

この日は、伊那市役所で調印式が行われ、白鳥孝伊那市長と協定に参加する43社のち11社の代表が協定書を取り交わしました。

伊那市地域見守りネットワーク事業は、事業者が配達や集金などの業務の中で安否確認をするものです。

高齢者世帯などで、新聞がポストにたまっていたり、洗濯物が数日間干しっぱなしになっているなど、何らかの異変に気付いた場合、市への連絡や、消防に通報するものです。

伊那市によりますと、1月1日現在、市内の全世帯のうち、2割にあたる、6000世帯あまりが65歳以上の高齢者世帯で、そのうちの半分が、独り暮らし世帯だという事です。

協定事業者を代表して、生活協同組合コープながのの上田均理事長は、「今回の協定を契機に、地域の安全を見守る一翼をにないたい」と挨拶しました。

市では、「地域の安全を守る新なた取組。

今後も、業種を問わず、この事業に賛同して抱ける事業者をつのっていきたい」としています。 -

松島美容室が伊那養護学校で出張カット

箕輪町に本店がある松島美容室は28日、伊那市西箕輪の伊那養護学校に出張し、無料で生徒らのヘアカットを行いました。

28日は松島美容室のスタッフ23人が伊那養護学校を訪れ、児童や生徒およそ80人の髪を切りました。

松島美容室は、伊那養護学校で年に2回出張カットを行っていて、今年で6年目です。

スタッフは、生徒や保護者が希望の髪形を描いた紙を見ながらカットしていました。

あるスタッフは、「髪を切って喜んでもらうことができ、美容師としてのやりがいを改めて感じた」と話していました。 -

県シニア大学の学生自治会 たかずや整備に寄付

長野県シニア大学の学生自治会は、たかずやの里の移転改築整備のための寄付金、4万5千504円を、24日伊那市役所に届けました。

寄付金を届けたのは、シニア大学の35期生自治会・関川 重雄会長など4人です。

35期生は、現在2年生で、来月18日に卒業を迎えることから、何らかの形で地域に貢献したいと今回、たかずやの里に寄付することにしました。

35期生105人に呼びかけたところ、4万5千504円が集まりました。

関川会長は、「シニア大学には、上伊那全域から学生が参加している。施設を見学した事もあるが、何かしたいという気持ちがあった」と話していました。

24日現在、たかずやの里移転改築のため上伊那広域連合に寄せられた寄付金は、529件およそ2900万円となっています。 -

たかずやの里チャリティー展3月開催

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の移転改築を支援しようと、3月下旬にチャリティーアート展が企画されています。

24日は、たかずやの里でチャリティーアート展実行委員会の初会合が開かれました。

展示会は、伊那美術協会、信州美術会伊那支部・伊那市民美術会などが、一般から募った作品をチャリティー展で販売し、その収益を、施設の移転改築に役立ててもらおうと企画したものです。

24日は、それぞれの美術会の代表者があつまり、作品の募集要項などを検討しました。

たかずやの里移転改築支援・チャリティーアート展は、3月29日から4月2日まで、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれます。

実行委員会では、プロ・アマ問わず、趣旨に賛同する人から作品を募集しています。

展示会での売り上げは、たかずやの里の移転新築に役立てられることになっています。 -

ゆずり葉学級 南箕輪中学校生徒と交流

南箕輪村公民館の高齢者学級、ゆずりは学級が24日開かれ、参加者と南箕輪中学校の生徒が交流しました。

24日はゆずりは学級の参加者と南箕輪中学1年2組の生徒50人ほどが折り紙でコマを作って交流しました。

ゆずり葉学級は、南箕輪村公民館の高齢者学級で、月に2回活動を行っています。

毎年地域の小中学生と交流を行っていて、24日は南箕輪中学の生徒を招待しました。

参加者は生徒に折り方を教わったりしながらコマを作っていました。

ある参加者は、「おしゃべりをしながら楽しい時間を過ごすことができて良かった。子ども達から元気をもらいました」と話していました。 -

箕輪町の小林紀玄さん、伊那市の堀内四郎さんに交通栄誉章

長年にわたり交通安全活動に尽力したとして、箕輪町の小林紀玄さんと伊那市の堀内四郎さんに交通栄誉章が贈られました。

17日、小林さんと妻の昭子さん、堀内さんと妻の和子さんが伊那警察署を訪れ、田中泰史署長に受章を報告しました。

緑十字金章を受章した小林さんは、現在83歳。昭和48年に箕輪町交通安全協会理事、56年に会長に就任しました。61年には箕輪北小学校を「交通安全子供自転車大会」全国優勝に導いたほか、町内5つの小学校で「交通少年団」を結成しました。

長年、会社経営もしている小林さんは、受章を励みに企業の交通安全も進めたいと話します。

緑十字銀章を受章した堀内四郎さんは、現在78歳です。昭和60年に伊那市安協下新田区会長、平成22年に伊那安協会長に就任。

信州伊那スマートドライバーの発足、伊那交通安全緑十字会の市町村組織設立による高齢者の事故防止などを進めてきました。

小林さんが受章した緑十字金章・交通安全功労者は県内で2人、堀内さんが受章した緑十字銀章・交通安全功労者は県内で6人が受章しています。 -

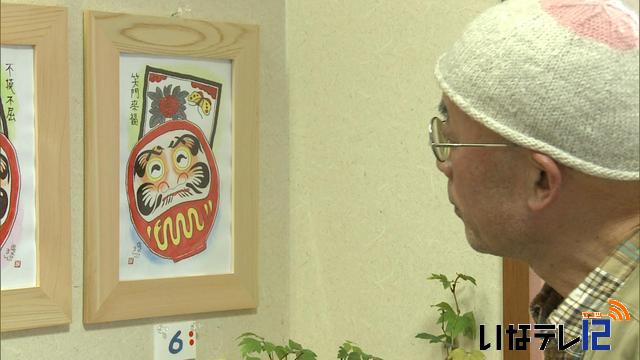

縁起物「何蛇者蛇チャリティー展」

伊那市の漫画家橋爪まんぷさんによる、何蛇者蛇チャリティー展が伊那市西箕輪のみはらしの湯で開かれています。

何蛇者蛇チャリティー展では、巳年にちなんだカレンダーの原画と縁起物のイラストが展示されています。

会場には、ダルマにヘビをあしらったイラスト23枚が並べられています。

またまんぷさんが選んだ四字熟語も添えらていて、まんぷさんは「今年の干支蛇は家の守り神ともいわれ縁起が良いとされている。何か良いことがおきますようにと願い描きました。」と話します。

原画は額付きで1枚7,000円、カレンダーは500円で販売されていて売上は伊那市社会福祉協議会に寄付されます。

橋爪まんぷさんの何蛇者蛇チャリティー展は今月31日まで、みはらしの湯で開かれています。 -

シルバー人材センター南箕輪地区が寄付

伊那広域シルバー人材センター南箕輪地区は18日、南箕輪村に現金5万4千円を寄付しました。

18日は、地区員の征矢紀之さんら3人が役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。

南箕輪地区では、年末の地区懇談会で募金を集めています。

去年までは老人ホームに車いすを贈っていましたが、行政から仕事を請け負うことが多いことから、今年は村に寄付することになりました。

征矢さんは「村の福祉の為に役立てて下さい。これからも生涯現役でがんばります」と話していました。

南箕輪地区では、現在およそ90人の会員がいて、請負った仕事のうちおよそ6割が行政からということです。 -

陸前高田に図書館を

東日本大震災で被災した岩手県の陸前高田市を支援しようと、伊那図書館では現在古本の回収を呼びかけています。

支援活動は、東京や上田市を拠点にインターネットで本の買取りなどをしている(株)バリューブックスと長野県図書館協会が、陸前高田市に図書館を建てようと行っているものです。

県内の図書館で集めた古本をバリューブックスが売却し、その売り上げを図書館建設のために陸前高田市に送るというものです。

伊那図書館でもこの活動に協力しようと今月初め頃から特設の古本回収ポストを設置して、図書館利用者に協力を呼びかけています。

19日には図書館利用者から集まった古本126冊がバリューブックスへ発送されました。

伊那図書館の小牧のぞみさんは「小さな支援でも被災地の人たちにとっては大きな力になるかもしれない。たくさんの人に協力してほしい」と話していました。

発送作業は本が集まり次第、随時行われることになっています。 -

電車事故未然に防ぎ 岩出さんに署長感謝状

11月24日、伊那市御園で起きた軽乗用車がJR飯田線の線路に乗り上げた事故の際、非常用ボタンを押すなどして事故車両と列車との衝突事故を未然に防いだとして、上新田の岩出 誠二さんに、伊那警察署長から、20日、感謝状が送られました。

20日は、田中 泰史署長から、岩出さんに感謝状が送られました。

岩出さんは、11月24日、伊那市御園双葉の踏み切り近くで、伊那市の80代の男性が運転していた軽自動車が線路に乗り上げた事故の直後に、現場近くを通りかかりました。

岩出さんは、踏切脇の非常用ボタンを押し、携帯電話でJRに状況を連絡、更に発炎筒をたいたということです。

冷静で迅速な岩出さんの行動により、乗り上げた軽自動車と列車の衝突事故を未然に防いだとして、伊那署長から感謝状が送られました。

田畑駅から、伊那北駅に向かっていた電車の68人の乗客乗員に怪我はありませんでした。

伊那署では、「ここまで的確な行動で事故を未然に防いだケースはあまりない。電車の脱線、転覆事故などを防ぐ冷静な行動だった」と、感謝していました。 -

黒部の太陽 チャリティ上映会

伊那ケーブルテレビジョンとエコーシティー駒ヶ岳による映画「黒部の太陽」のチャリティ上映会が15日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

会場には750人ほどが訪れました。

チャリティ上演会は全国のケーブルテレビ局などが連携し約150か所で開いているものです。

「映画は大きなスクリーンで見てほしい」という俳優・石原裕次郎の遺言を実現しようと開かれました。

黒部の太陽は、石原裕次郎主演の映画で、黒部ダム建設の苦闘と人間ドラマを描いた作品です。

現在もDVD化されておらず、全国で上映されるのはおよそ40年ぶりだということです。

経費を除いた収益は日本赤十字社を通して東日本大震災の被災地に義援金として送られます。

映画をみたある女性は、「普段は見ることができない映画を見ることができうれしい。大勢の人が見ることで支援につながってほしい」と話していました。 -

おもちゃ遊びをリハビリに 玩具療法

おもちゃ遊びをリハビリに役立てる玩具療法。

伊那市の玩具療法士古畑愛さんが10日、東春近の生協ケアセンター春近なないろの家を訪れ、玩具療法を行いました。

古畑さんは、今年10月に玩具福祉学会から玩具療法士に認定されました。

玩具療法は、障害者や高齢者がおもちゃで遊び、楽しみながらリハビリに役立てる方法です。

玩具福祉学会によりますと、玩具療法士の資格を持つ人は現在全国に30人ほどで、長野県内では古畑さんだけだということです。

玩具療法では簡単な動作で繰り返し遊べるおもちゃを使います。

おもちゃをつかんだり、手を伸ばす動作を繰り返すことがリハビリになるということです。

この日遊んだ棒を倒さずに引き抜いていくゲームでは、バランス感覚が養われるということです。

古畑さんは、おもちゃを使った療法の講座も開いていて、人材育成に力を入れていきたいとしています。 -

高齢者福祉施設で伊那・高遠消防署が合同訓練

伊那消防署と高遠消防署は、高齢者福祉施設での火災を想定し、伊那市長谷の特別養護老人ホームサンハート美和で合同訓練を10日行いました。

訓練はサンハート美和の4階から火災が発生したという想定で行われました。

訓練には消防署の署員とサンハート美和の職員50人ほどが参加しました。

合同訓練は、伊那消防署と高遠消防署が災害時に的確に連携できるよう3年前から行われているもので、高齢者福祉施設で行われるのは初めてです。

署員らは、4階のベランダから利用者に見立てた人形をはしご車を使って救助していました。

煙が充満した建物の中に人が取り残されているとの想定で、署員が退路確保のためのロープと空気呼吸器を付けて捜索を行っていました。

伊那署と高遠署では、今後も合同訓練を行い、連携を強化していきたいとしています。 -

障害者福祉施設で製作した製品の販売会

9日までの障害者週間に合わせ、上伊那地域の障害者福祉施設で製作した製品の販売会が伊那市の伊那合同庁舎で開かれています。

3日は伊那市の障害者社会就労センターゆめわーくなどが、織物や食べ物を販売しました。

販売会は、障害者福祉施設の製品を多くの人に知ってもらい、工賃アップにつなげようと伊那保健福祉事務所が行っているもので、今年で6回目です。

販売会は年々定着し、平成19年の1回目の売り上げはおよそ5万円でしたが、5回目となった去年はおよそ11万円と2倍以上になりました。

伊那保健福祉事務所では、「工賃は伸びてきているところもあるが、小規模な施設ではいまだ厳しい状況。障害者が当たり前に暮らせるような社会づくりに理解をしてほしい」と話していました。

販売会は、7日まで伊那市の伊那合同庁舎で開かれていて、上伊那にある10の施設が日替わりで販売します。 -

伊那交通安全緑十字会 高齢者家庭訪問アドバイザー委嘱

伊那交通安全緑十字会の総会が29日、伊那警察署で開かれ、役員43人が高齢者家庭訪問アドバイザーに委嘱されました。

総会では、伊那警察署の山本貞雄副署長から代表者3人に委嘱状が手渡されました。

高齢者家庭訪問アドバイザーは、高齢者宅を訪問し夜光反射材の着用や安全運転を呼び掛けます。

伊那交通安全緑十字会は、交通安全意識の高揚などを目的に平成元年に設立しました。

傘下団体として、平成8年から箕輪町交通安全緑十字会が活動していて、今年9月と10月には伊那市と南箕輪村の交通安全緑十字会も発足しています。

総会では、役員の専任が行われ、会長に箕輪町の平澤久志さんが選ばれました。

平澤さんは「地域の交通安全のためにできることを1つひとつやっていきたい」と挨拶しました。

2712/(土)