-

松島美容室がボランティア

箕輪町松島の松島美容室は25日、伊那養護学校の児童、生徒のヘアカットをボランティアで行った。

松島美容室は伊那市や駒ヶ根市を含め全部で5つの店舗を経営している。

その5店舗のスタッフ40人全員が伊那養護学校を訪れた。

松島美容室では、何か地域の役に立ちたいと4年前から年に一度ボランティアで同校を訪れている。

障害のある子どもは、美容室で長時間座っているのが難しくなかなか外で髪を切る機会がないため、保護者にも好評で年々希望者も増えているという。

松島美容室の関重春社長は、「こうした経験を通して、技術はもちろん、心の面でも人に喜んでもらえるヘアカットを目指したい」と話していた。 -

上伊那医療生協SOSネットワーク

企業の雇用維持と自治体の住民支援を求める

不況の影響で生活に困窮する在住ブラジル人などを支援する上伊那医療生協SOSネットワークは21日、記者会見を開き、企業の雇用維持と自治体による住民支援を求める声明を発表した。

SOSネットワークは、上伊那医療生協が今年1月下旬に立ち上げ、食料品などの支援物資の配給や相談に取り組んできた。

会見では、相談の中から「働きたくても仕事が全くない」、「医療費が払えないため病気になっても受診できない」など、生活に困窮している実態が報告された。

会見にはSOSネットワークメンバーのブラジル人も出席した。メンバーは、「仕事がなくて、アパートの家賃も払えない。買い物もできない。子どもも学校に行けない」と話していた。

SOSネットワークは、声明で▽企業は社会的な責任を果たすこと▽自治体は支援のためのPRと支援組織の運営に取り組むこと竏窒ネどを挙げている。

SOSネットワーク事務局長の水野耕介さんは、「困難な時こそ人の命が本当に大切にされる社会を目指していくべき」として、理解を求めた。 -

ケアセンターふれあい広場開所式

箕輪町木下にある介護予防拠点施設「ふれあいの里」の敷地内に、交流や研修などを行うふれあい広場が完成した。

開所式が17日行われ、約40人が完成を祝った。

ふれあい広場は、介護予防拠点施設を経営するふれあいの里が建設した。

建物は木造平屋建てで、トレーニングルームと研修室がある。

会議や料理教室などのレンタルスペースとして貸し出すほか、介護技術や介護予防体操などの講座も開くという。

延べ床面積は約170平方メートル、事業費は約3400万円。

ふれあいの里の宮坂道廣社長は、「地域の方々、地元の小中学校との交流の場として活用していただきたい」とあいさつした。 -

鎌田實さんが伊那中央病院で講演

医師と患者、患者と家族などの絆をつづったエッセイ『がんばらない』の著者で、諏訪中央病院の名誉院長を務める鎌田實さんの講演会が14日夜、伊那市の伊那中央病院であった。

講演会は中央病院の看護師などでつくる「山脈会」が、看護週間に合わせて企画したもので、患者やその家族など約150人が集まった。

鎌田さんは、病気と闘いながら最後まで前向きに生きようとする老夫婦のエピソードを紹介し「みんなかけがえのない命を生きている。いつかは死ぬとしても、最後までその人らしく生きる権利がある」と話した。

また、チェルノブイリの放射能汚染に苦しむ人たちの救援活動に取り組んでいるベラルーシ共和国でのエピソードも紹介。日本人の看護師たちが、放射能汚染で白血病になった少年のためにマイナス20度の街中で、少年が食べたがったパイナップルを探し回った話を紹介した。

少年の命は助からなかったが、周りの温かな支えの中、懸命に生きたことを話し「温かな支えがあれば、『かんばろう』と思える。一生懸命生きて、温かい時間を過ごすと、『生きていて良かった』と思う」と語った。 -

南箕輪村で福祉移送サービス車の引き渡し式

高齢や障害者を対象にした無償の福祉移送サービス事業を6月から始める南箕輪村で11日、使用車両の引き渡し式があった。

この日は、村や南箕輪村社会福祉協議会の関係者など約10人が式に参加。

唐木一直村長は「高齢者や障害者の足の確保は課題となっている。多くの人が利用し、課題の解消の一助になれば」と語った。

また、事業の委託を受ける村社協の堀深志会長は「移送事業の趣旨・目的に沿ったサービスが提供できるよう努めていきたい」とあいさつした。

同事業の対象となるのは、村内に居住し、昼間交通手段を持たない高齢者や障害者など。

同事業では、利用者び保険料(年間千円)と、ガソリン代などを、村が支給する。

利用するには、役場への登録と、村の社会福祉協議会への予約が必要。

運行時間は平日の午前9時縲恁゚後4時半。運行範囲は村内ほか、伊那市や箕輪町で、買い物や病院への通院、公共機関への移動などを目的とする場合、利用することができる。利用時間の目安は1回1時間、月2回まで利用できる。

村では、今日から利用登録の受け付けを始め、来月1日から無償福祉移送サービス事業をスタートする予定。 -

わっこはうす・コスモスの家が旧中央病院の管理棟に移転

伊那市の旧中央病院跡に移転した障害者福祉施設「わっこはうす」と「コスモスの家」の竣工式が8日、行われた。

「わっこはうす」と「コスモスの家」は、障害者の生活介助や自立支援を行う施設。これまでは、使われなくなった保育園などを利用し、個々に活動していたが、施設が老朽化し、手狭となったことから、今回移転することになった。

移転先となる旧中央病院の管理棟は、昨年末から改修工事を実施。建物の1階は、車いすの利用者が中心の「わっこはうす」の利用スペースで、訓練室なども設置されている。

また、2階はコスモスの家の利用スペース。手狭だった作業室が、大幅に拡張された。

改修の総事業費は約1億4千万円。

今後は、お互いの利用者が、一緒に作業を行うこともある。

利用者の保護者の一人、山岸深雪さんは「わっこはうすもコスモスの家も、ここから新しい一歩を踏み出していきたい」と話した。 -

伊那市身障協の福祉有償運送 順調

2月にスタートした伊那市身体障害者福祉協会の福祉有償運送が、1カ月間で150人が利用するなど順調に運営されている。

福祉有償運送は、障害者の交通手段確保のため2月に開始。これまで、平均で1日6.6人、1カ月で150人の利用があり、利用登録者数も8人増加の75人となっている。

協会によると、平成20年度は340円の赤字が出たが、利用者も多く、また事故もなく順調に運営できているという。

また、東京の独立行政法人福祉医療機構から200万円の補助が出ることが内定していて、この補助金で車イスのまま乗車できる福祉車両を購入する予定。

竹松孟会長は、「利用が増えるということは交通事故のリスクも増えること。これまで以上に安全面にも配慮していきたい」と話している。 -

上伊那郡民生児童委員協議会総会

上伊那郡の民生児童委員協議会の今年度の総会が17日、箕輪町文化センターで開かれた。

民生児童委員は、身近な地域の相談や支援の担い手として各地で活動している。

協議会の加藤壽一郎会長は、「人間関係が希薄になっている中、災害時などに高齢者や障害者が一人も取り残されないよう普段から関わっていく活動が大切」とあいさつした。

総会では、男女共同参画に関する講演が行われたほか、アトラクションが披露された。

そのうち、箕輪町中曽根地区の住民が「わら打ち歌」を披露した。

縄をなう前に柔らかくするため、わらをたたくときに歌っていた歌だということで、後世に伝えていこうと発足した保存会が、藁を打ちながら歌を披露していた。 -

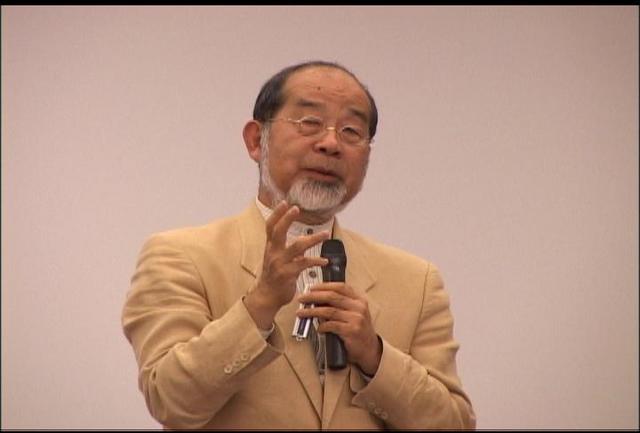

障害者就労施設工賃アップ

伊那市の障害者社会就労センター「コスモスの家」は、利用者の工賃アップに取り組み、工賃の総額で4倍アップという成果を挙げた。

コスモスの家は、県の「工賃倍増計画実践モデル事業」に選ばれ、平成20年8月から今年3月まで事業に取り組んだ。

モデル事業所となったことで、施設に経営コンサルタントが入り、企業での荷物の仕分け作業、園芸店での苗の植えかえ作業など施設以外で働く場を新たに開拓した。

また、上伊那の障害者施設とともに年賀状のプリントや、製品のカタログ販売といった事業も新たに始めた。

その結果、1カ月間に利用者に支払われた工賃の総額が実施前の4倍、約33万9千円にアップした。

平均月額は約1万9千円。時給では、実施前の80円から353円になった。

また、施設以外で働くことにより利用者の意識にも変化があり、それまで気にしなかった仕事をするときの身だしなみなど、働く姿勢について考えるようになったという。

コスモスの家の小嶋早苗施設長は、「変わっていくことはエネルギーがいるがいいこと」と話し、今後も積極的に改革を進めていきたい竏窒ニしている。 -

良い戸の日ボランティア

上伊那建具協同組合青年部は11日、伊那市内の保育園で建具の修繕などの奉仕作業をした。

これは、語呂合わせで「良い戸の日」となる4月10日付近に青年部が取り組んでいる事業で、25年近く続いている。

この日は伊那市の3つの保育園で作業が行われ、組合員約20人が参加した。

このうち竜東保育園では、建てつけが悪く動きにくくなっていたリズム室などの戸を修理した。

組合員たちは、レールや戸車を交換し、戸がスムーズに動くように、また外れることがないように調整していた。

青年部では、「建具の技術を生かして地域に貢献できたらうれしい」と話していた。 -

障害者社会就労センター「さくらの家」竣工

施設の老朽化などに伴い改修された伊那市長谷の障害者社会就労センターさくらの家の竣工式が30日、行われた。市の関係者らがテープカットをして完成を祝った

。

高遠町の旧さくらの家の老朽化や長谷のひまわりの家が手狭だったことから2つの施設が移転統合した。

施設の名前は利用者のアンケートから、さくらの家に決まった。

建物は、県の補助金を受け長谷の旧美和診療所を利用し、去年11月から改修工事が進められてきた。

延床面積は328平方メートルで、作業室が3部屋あるほか、休憩室や相談・救護室などがあり、温かみのある施設に改修された。

式の中で、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長は、「地域の人達に愛される施設に出来るよう努力していきたい」とあいさつした。

また小坂樫男伊那市長は、「経済状況は厳しいが運営面でも、市としてバックアップをしていきたい」と話していた。

新しいさくらの家の利用者の登録者数は28人で、受注企業は10社となる。

利用者は、自主製品をはじめ製品加工、清掃業務などを行っている。

さくらの家の開所式は4月1日に行われる。 -

みのわ園に交流スペース増築

箕輪町三日町にある特別養護老人ホームみのわ園に新しい交流スペースが完成し24日、竣工式があった。

交流スペースは、施設の中庭に増築した。

みのわ園は現在、利用者が90人ほどいて手狭になっていることや、地域の人やボランティアと交流できるスペースが確保できていないことから、増築が行われた。

建物は、鉄骨平屋建て、延べ床面積は約131平方メートル、事業費は約3500万円。

施設を運営する上伊那福祉協会の平澤豊満会長は、「少子高齢化が進む中、このような施設はなくてはならないもの。地域の人との交流を密にしていってほしい」とあいさつした。

施設では、この部屋でリハビリについての介護教室を開いたり、地域の人とのふれあいサロンなどとして利用する予定。 -

伊那中が難病支援チャリティーコンサート

難病に苦しむ人たちを支援しようと、伊那市の伊那中学校は21日、チャリティーコンサートをいなっせで開いた。

このコンサートは、飯田市に暮らす心臓病患者のニュースをきっかけに、難病支援のために何かしたいと計画した。

コンサートは吹奏楽部と合唱部のほか、伊那市アルプス合唱団も協力参加した。

吹奏楽部は4曲演奏し、軽快なリズムで会場を沸かせた。合唱部はアカペラを含む3曲を披露し、澄んだ歌声を響かせていた。

また、会場入り口では生徒会福祉委員会が来場者に難病支援のための寄付を呼びかけていた。

美術部の生徒たちも、手作りのペーパーウエイトなどの作品を販売した。

来場者から寄せられた寄付金と、美術部の作品を販売した売上は全額、難病のこども支援全国ネットワークに寄付されるという。 -

橋爪まんぷさんが社協に寄付

伊那市在住の漫画家 橋爪まんぷさんが5日、チャリティー漫画展の収益金の一部を市社会福祉協議会に寄付した。

まんぷさんが、伊那市みはらしの湯の副支配人と共に福祉まちづくりセンターを訪れ、収益金の一部2万円を寄付した。

まんぷさんは毎年、年末から年始にかけて、みはらしの湯で干支にちなんだ作品展を開いている。

今回も、干支のカレンダーや縁起物などを書いた作品を販売し、その一部を寄付した。

この寄付は、干支の漫画展を始めてから毎年行っていて、今年で7年目。

まんぷさんは、「出来る範囲内のささやかな寄付ですが、つもり積もって何かの役にたってほしい」と話していた。 -

伊那市へ福祉計画などの計画案報告

伊那市の福祉、障がい者などへの取り組みをまとめた3つの計画案を3日、策定委員会などが小坂樫男市長に報告した。

計画は、地域福祉の理念をまとめた「地域福祉計画」、障がい者への取り組みをまとめた「障がい者計画」、介護保険料などをまとめた「高齢者イーナプラン」。

福祉計画では、災害時の避難支援に使用する「災害時住民支えあいマップ」について、現在のおよそ半数の地区しか作られていないという状況を受け、5年後の平成25年度までに、市内全地区での作成を目指すとしている。

障がい者計画でも、防災対策の充実を重点施策としていて、要望の多い障がい者が参加する防災訓練の実施などを盛り込んでいる。

高齢者イーナプランでは、介護保険料について基準額で月100円の引き上げ、また所得段階は現在の6段階から9段階への細分化を示している。

これらの計画は、来年度からの方針をまとめたもので、福祉計画と障がい者計画は今後5年間、イーナプランは3年間の指針となる。 -

シニアボランティア車座集会

シニア世代のボランティア活動を積極的に進めていこうと上伊那地方事務所主催の車座集会が2日、伊那合同庁舎であり、長野県シニア大学の在学生や卒業生ら60人が参加した。

2回目となる今回は、昨年10月に上伊那のシニア世代やボランティアの受け入れ先となる保育園や小中学校、福祉施設を対象に行ったアンケートの結果を報告した。

それによると、シニア世代で「ボランティアに関心があるか」との問いに、「具体的な要請があれば考える」が一番多く36.9%、次いで「感心があり参加もしている」が29.9%だった。

一方、受け入れ先での受け入れ状況を聞いたところ、「受け入れている」「受け入れ予定」「受け入れを検討中」が83.7%で、「受け入れていない」が16.3%だった。

このことから、受け入れ先からは、登下校の見守りや施設の環境整備、伝統文化の継承などボランティアの要請が多い一方、シニア世代は「要請があれば参加する」となっていて、上伊那地方事務所では「いま一歩踏み出せない状況にある」とみている。

またこの日は、伊那市の立花典子さんが、傾聴ボランティアの活動について報告した。

立花さんは、「お年寄りの話を聞くことは、誰でもできること。特殊な技能を持っていなくてもボランティアはできる」と話していた。

上伊那地方事務所では、シニア世代の知識や経験を有効にボランティアに生かしていけるようなきっかけ作りを進めていきたい竏窒ニしている。 -

障害者がいちご狩りを体験

伊那市内の障害者社会就労センターの通所者が25日、農業公園みはらしファームでイチゴ狩りを体験した。

この日は障害者社会就労センター5施設と、ゆいまーる共同作業所の通所者、約130人がいちご狩りをした。

これは市内で養蜂園を営む小松実治さんが、ミツバチの巣箱作りを依頼している施設の人たちへのお礼として招待したもの。

みはらしイチゴ園では、小松さんが管理するミツバチが受粉を行っているという。

参加者らは、ちょうど食べ頃を迎え赤くなった実を摘み、口に運んでいた。

小松さんは「みんなで楽しみながらおいしいイチゴを食べてもらえたので良かった。」と話していた。 -

町総合福祉計画策定案まとまる

箕輪町総合福祉計画策定委員会は23日、今後3年間の町の福祉計画を平澤豊満町長に報告した。

策定委員会の登内嘉夫委員長らが役場を訪れ、計画書を平澤町長に手渡した。

町はこれまで、高齢者や障害者の福祉計画を個別に策定してきたが、重複する部分を削り、より分かりやすいものにしようと、初めてこれらの計画を一つにまとめた総合福祉計画を策定した。

計画では▽障害者の自立支援を助け、気軽に社会参加できるよう移送サービスの充実を図ること▽障害者の生活基盤を整えるためのグループホームの数を現在の1カ所から複数に増やすこと竏窒ネどを挙げている。

登内委員長は、「第3者委員会を設け、計画の進展を見守っていきたい」と話していた。

平澤町長は、「町でも最大限の力を入れ、多様化する福祉のニーズに応えていきたい」と話していた。

この日示された総合福祉計画は、3月の町議会全員協議会に報告し来年度から実施する。 -

箕輪中部小2年組 エコキャップ届ける

ペットボトルのふたを集めるエコキャップ運動に取り組んでいる箕輪中部小学校の児童が19日、集めたキャップ6万4千個を辰野町の信州豊南短期大学に届けた。

エコキャップ運動に取り組んでいるのは箕輪中部小の2年1組。

この運動は、集めたキャップをリサイクル業者で換金し、ワクチンの購入に役立てるもので、発展途上国の子どもたちを救うことができるという。

2年1組は昨年10月から、毎朝玄関前に立って協力を呼びかけ、キャップを集めてきた。

この日は、上伊那でエコキャップ運動の中心となって活動している信州豊南短大にキャップを届けた。

集めたキャップは6万4千個、ポリオワクチンに換算すると80人分になる。

児童は、学生たちの前で、これまでの取り組みを劇で発表した。

エコキャップ運動に取り組む学生代表の森彩子さんは、この運動について紹介し、「これからも一緒に頑張りましょう」と呼びかけていた。 -

箕輪町社会福祉大会

お互いに助け合い、住民みんなが住みやすい地域作りを推進する第19回箕輪町社会福祉大会が15日、町文化センターで開かれた。

「笑顔がいちばん!おたがい様のまちづくり」と題して開いた大会では、体験発表のほか講演会、分科会などがあった。

体験発表では、箕輪中学校の1年生が、高齢者の疑似体験や車イスなどを体験して学んだことを発表した。

「これまで、お年寄りに『早くしてほしい』と思っていたけれど、疑似体験を通して手が動きにくかったり、足が重かったりすることが分かり、お年寄りの立場に立って考えることが出来るようになった」、「障害者に『障害があることはかわいそうなことではない』と教えてもらい、一人の人間としてかかわったり、接したいと思った」などと発表した。

最後に、「もし災害が発生したら、耳が聞こえないなどの障害のある人は危険に気付くことが出来ないかもしれないので、ジェスチャーなどを使って、なんとかして危険を伝えたい」とまとめていた。 -

ガールスカウト国際友愛デイ

伊那地区の子どもたちなどで組織するガールスカウト第26団は15日、世界中の友だちのことを思う日「国際友愛デイ」に合わせ、スカウト13人が年齢ごとに分かれて世界の病気について学んだ。

国際友愛デイは、スカウトの創始者、イギリスのベーデン・パウエル夫妻の誕生日にちなんで2月22日に制定している。

世界各地のボーイ・ガールスカウトが、遠い国の友だちのことを考える日と位置付け活動している。

今回は「エイズ・マラリア・その他の病気について考える」がテーマ。

26団の木部則子団委員長は、終戦後、引き揚げてきた母親がマラリアに感染していて、必死で看病した体験を持つ。

木部さんは、自身の体験を伝え、「病気について考える機会にしてほしい」と話していた。

子どもたちは、身近な病気インフルエンザなどについて調べてまとめ、それぞれ発表していた。

また26団ではこの日、お菓子などを我慢して6258円を集め、海外の活動に寄付するという。 -

「ポコリットみなみみのわ」がボラ演奏

南箕輪村のハーモニカクラブ「ポコリットみなみみのわ」が12日、伊那市内のデイサービスセンター春富ふくじゅ園を訪れ、ボランティア演奏をした。

このクラブは会員12人で、演奏会に出演したり、福祉施設でボランティア演奏などをしている。

今回は会員8人が訪れ、「富士山」や「靴が鳴る」など13曲を披露した。

施設のお年寄りはハーモニカの音色に耳を傾け、歌詞を口ずさんだりして楽しんでいた。 -

福祉有償運送開業

障害者の交通手段となる福祉有償運送事業の開業式が2日、伊那市の福祉まちづくりセンターで行われた。

事業を行うNPO法人伊那市身体障害者福祉協会の会員など40人が参加して開業式を行い、運転手に委嘱書を手渡した。

福祉有償運送事業は、伊那市社会福祉協議会が昨年度まで行っていたが、デイサービスの送迎が優先されるため運行時間が限定され、利用者の要望に十分応えきれないことから廃止となった。

この廃止を受け、協会では障害者の交通手段を確保しようと去年NPO法人を立ち上げ、2日から事業を開始した。

車両は会員の乗用車4台が使用され、運転は専門の講習を受けた6人が担当する。

利用するには、協会の会員になることが必要で、年会費が2千円、利用料金は5キロまでが500円、5キロ以上は2キロごとに100円が加算される。

伊那市身体障害者福祉協会の竹松猛会長は、「会員一人一人が責任と自覚を持ち、お互い助け合いながら障害者の社会参加の一助としたい」と話していた。

NPO法人が福祉有償運送事業を行うのは市内ではこれが3例目で、伊那市では来年度以降、利用頻度に応じて一定額を補助する予定。 -

ふれあい広場上棟式

介護予防拠点施設を経営するふれあいの里は、箕輪町木下にある施設隣りに、交流や研修などを行うふれあい広場を建設している。

30日、工事関係者などが参加して上棟式を行った。

ふれあい広場には、トレーニングルームや研修室が設置される予定で、お年寄りと地域の人たちとの交流の場として、地域の介護技術の研修会場として活用される予定。

施設は、これまでふれあいの里の駐車場として利用されてきた場所に建設されていて、木造平屋建て、延べ床面積約170平方メートル。総事業費は約3400万円で、厚生労働省からの交付金3千万円が使われている。

ふれあいの里の宮坂道廣社長は、「施設利用者だけでなく、地域の多くの人に使ってもらい、活気のある施設になればうれしい」とあいさつした。

ふれあい広場は3月16日の完成を目指す。 -

上伊那福祉協会50周年式典

社会福祉法人上伊那福祉協会の創立50周年記念式典が30日、いなっせで行なわれ、元日本テレビアナウンサーの小林完吾さんの記念講演もあった。

上伊那福祉協会は、昭和34年に設立された南箕輪養老院会が基になっていて、現在では老人ホームなど10の施設を上伊那地域で運営している。

会長の平澤豊満箕輪町長は、「法律のしばりもあり、厳しい経営を強いられているが、住民からの期待は年々高まっている」と式辞を述べた。

式典では、50周年を記念してデザインを公募したロゴマークとイメージキャラクターが発表され、感謝状が贈られた。

元日本テレビアナウンサーの小林完吾さんは、「私の介護録 悔いなき看取りを」と題し講演した。

小林さんは、講演中で倒れた話を皮切りに福祉や医療、高齢化社会の問題について話した。

上伊那地域の高齢化率は、25パーセントで4人に1人が65歳以上の高齢者。福祉協会の施設のベッド数は816床だが満床状態で、入所は順番待ちの状況となっている。 -

伊那広域シルバー人材センター南箕輪地区が村老人ホームに車いす寄贈

伊那広域シルバー人材センター南箕輪地区は27日、南箕輪老人ホームに、車いす1台を寄贈した。

南箕輪地区では例年、年末の地区懇談会で募金を集め、老人ホームに車いすを贈っている。今回で7回目。

老人ホームの職員は「車いすが足りない状況なのでありがたい。とても助かる」と感謝した。

また、この日、車いすの寄贈に訪れた南箕輪地区員の清水武茂さんは「会員の善意の活動。喜んでもらえてうれしい」と話していた。 -

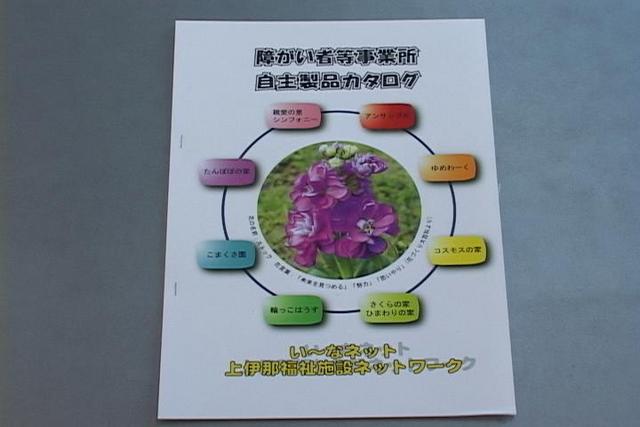

障害者施設の自主製品カタログ完成

販路を広げ工賃アップを図ろうと、NPO法人長野県ヘルプセンター協議会と上伊那にある8つの障害者福祉施設が、自主製品をPRする「自主製品カタログ」を作成した。

カタログには、伊那市のアンサンブル伊那、ゆめわーく、コスモスの家など、上伊那にある8施設の自主製品が掲載されている。

商品はクッキーやケーキ、小物入れ、お茶などさまざまで、値段や注文方法を各ページに載せている。

複数の施設の製品を掲載したカタログは、県内でも初めての試みになる。

障害者就労支援センターなどの利用者は、普段、各施設で製品作りをしている。

しかし、それを販売して得られる収入は極端に低く、時給に換算すると100円程度だという。

カタログは120部作り、今後、各市町村の窓口や企業に配布する。増刷も予定している。 -

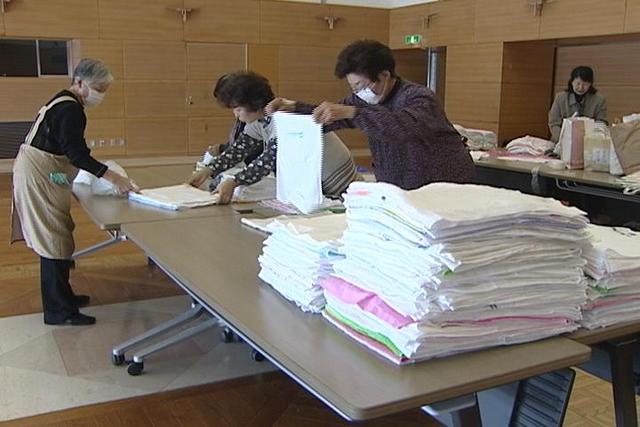

伊那市女性連絡協議会が古布を寄付

伊那市女性団体連絡協議会は22日、市内の福祉施設に寄付する古布とタオルの仕分け作業を伊那市役所で行った。

11団体の代表が伊那市役所の多目的ホールに集まり、作業を行いました。

同協議会は、ボランティア活動の一環として毎年市内の福祉施設に古布などを寄付している。

古布とタオルは各団体の会員が持ち寄ったもので、古布はおよそ300キロ分、タオルは500枚集まり、11団体の代表が仕分けした。

協議会の春日幸子会長は、「年々会員の意識が高まっていて、集まる数も増えてきている。有効に使ってもらえたらうれしい」と話していた。

この後参加者は、仕分けした古布やタオルを伊那市社会福祉協議会に届けた。 -

心臓病の山下夏君(飯田市在住)支援でチャリティーカット

飯田市在住の心臓病患者山下夏くんの海外での心臓移植を支援しようと12日、伊那市の理容室ワイズヘアーがチャリティーカットを行った。

これは店長の吉田明弘さんが、子どもを持つ親として何か協力できないか竏窒ニ企画した。

チャリティーカットは、3500円のコースのみ全額を募金するというもので、夏君に成人になってほしいという願いを込めて成人の日に行った。

夏君は現在7歳。患っている心臓病は、発病率が50万人に1人というまれな病気で有効な治療法もなく、海外での心臓移植しか命を救う方法がない。

海外での移植手術には、渡航費、手術費など合計で1億8千万円かかるという。

夏くんを支援する活動は全国的にも広がっていて、現在およそ1億4千7百万円が集まっている。

ワイズヘアーでも去年の12月から募金活動をしていて、現在6万円が集まっている。

ワイズヘアーでは今月末まで募金箱を設置して、協力を呼びかけていくという。 -

障害者福祉施設の製品販売に反響

去年12月に行われた障害者福祉施設の製品注文販売は、50万円以上を売り上げる反響があった。

製品の注文販売は、12月3日から9日までの「障害者週間」に、伊那市の伊那合同庁舎と上伊那の各市町村庁舎で行われた。

上伊那地方事務所によると、販売金額は、製品の売上が約38万1千円、障害者施設が共同で制作した年賀状の印刷が約16万8千円で、全体で約55万円になった。

製品はカレンダーやクッキー、エコたわしなどで、最も売り上げが多かったのはアンサンブル伊那のクッキーだった。

年賀状は、個人事業者などからの受注が多かったという。

この販売会は、共同作業所や授産施設の製品を多くの人に知ってもらい、障害者の社会参加を支援しようと、今年初めて上伊那地方事務所が開いた。

各施設では販路の拡大が課題となっていて、今回の販売会をきっかけに、上伊那地域の作業所製品の販売カタログを作ることが決まり、今月中に完成する予定という。

162/(月)