-

ハワイ向けの米を収獲

国産米の海外輸出を手掛ける札幌市の企業、ワッカジャパンは、今年から伊那市長谷の水田でハワイ向けの米の生産を始めました。 24日は、その第1号となる稲刈りが行われました。 長谷、非持地区にある田んぼは、眼下に美和湖が広がるロケーションです。 ワッカジャパンの出口友洋社長。 初めて自社生産にチャレンジする場所として、ここを選びました。 生産したのは、健康志向のアメリカ人の需要にあわせ、胚芽が3倍あるという門外不出の幻の品種、カミアカリ。 黄金色に穂を垂れています。 広さ4アールの田んぼでは、10アール換算にして10俵の米がとれるほどの豊作になりました。 この日収獲した米は、玄米として船便でハワイに発送され、12月のクリスマス商戦には、ホノルルにあるワッカジャパンの店舗に並ぶことになっています。 来年は、このカミアカリの栽培面積をさらに拡大する計画です。

-

花卉品評会 県知事賞・田中さん(伊那市)

上伊那花卉品評会が22日、伊那市役所で開かれ伊那市の田中理一さんのカーネションが最優秀賞にあたる県知事賞を受賞しました。 田中さんのカーネーションは花のボリュームや、白い色に透明感が出ている点が評価されました。 この品評会は花卉農家でつくる上伊那花卉生産者会議が開いているもので、カーネーションの他に、アルストロメリアやバラなど165点が出品されました。 出品された花は予約販売がされ訪れた人たちが買い求めていました。

-

台風で落ちた梨 選果場で受け入れ

台風18号の影響で、上伊那地域では収穫を間近に控えていた梨が落ちる被害がありました。箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場では、落ちた梨の受け入れが、19日に行われました。 選果場には、まだ袋がかけられたままの梨が何ケースも運び込まれ、従業員が袋をむいて、中の状況を確認していました。 今回特に被害を受けたのは、上伊那地域の梨の主力品種「南水」です。 収穫を1週間後に控え、選果場では25日から受け入れを行う予定でした。 ある果樹農家は「あと少しのところで、大きく実った梨はすべて落ちてしまった。果樹農家はみんな痛手だと思う」と話していました。 JA上伊那の果樹担当者によると、今回の台風の影響で、上伊那地域の梨の1割ほどが被害にあったということです。 果樹担当の兼子敦さんは「収穫期まで本当にあと少しだった中での被害。かなりの強風の割に持ちこたえたものも多いが、それでも被害は大きい。」と話していました。 梨は、熟していて状態の良いものは「ワケあり」としてAコープや直売所で販売される予定で、それ以外のものは加工されるか、廃棄になるということです。

-

JA上伊那 今季から本格的なぶどう出荷

JA上伊那は今シーズンから本格的にぶどうの出荷を始めます。 受け入れ初日の15日は、50キロのぶどうが農家から持ち込まれました。 箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場では15日、ナガノパープルと藤稔が持ち込まれました。 JAの担当者が農家に収穫の注意点を説明しました。 担当者は、「全ての実が色づいたら収穫の時期です。 形がくずれないよう、ひと房ごと箱詰めしてください」と話していました。 JAによりますと、上伊那でぶどうを栽培している農家は80戸ほどだという事です。 これまでは贈答用として個別に出荷したり、直売所へ持ち込んでいました。 ここ数年で栽培量が増えてきたこともあり、JA上伊那として、ぶどうの出荷を始めます。 市場からの要望があり出荷先も安定的に確保できる見込みです。 今年は静岡県を中心に出荷を行い、10月末までに1トンを見込んでいます。

-

天竜川漁協 ブラックバス駆除

天竜川漁業協同組合は、外来魚・ブラックバスの駆除を、14日行い、4時間で110キロ1,820匹がかかりました。 この日は、県企業局が管理する伊那市小沢の西天竜発電所上水槽で駆除を行いました。 刺し網を投げて回収すると、1回につき数十匹の大口バスがかかっていました。 天竜川漁協では年間を通して、各地で外来魚を駆除しています。 この上水槽は普段は立ち入り禁止区域ですが、水路の点検に合わせて14日、駆除を行いました。 組合員10人ほどが参加して朝9時から4時間作業を行ったところ、110キロ、1,820匹のバスがかかりました。 天竜川漁協では、一般の釣り人にも外来魚駆除の協力を呼び掛けていて、外来魚は、1キロ400円で買い取っています。 年間で1トンの買い取りを目標にしているということです。

-

高密度播種育苗で育てた水稲の現地検討会

水稲を労力を抑え低コストに生産するため、苗箱に通常より多くの籾をまいて栽培する方法「高密度播種育苗」で育てた水稲の現地検討会が5日、伊那市東春近で行われました。 現地検討会には、農家などおよそ40人が参加しました。 これは、平成30年の米政策の転換を前に、コストを削減した水稲の技術を取り入れようと、上伊那改良普及センターが行っているものです。 高密度播種育苗は、苗箱に通常より多くの籾もまいて育てる方法で、苗箱が少なく済むなど労力の軽減に繋がるということです。 試験圃場では、1枚を高密度播種育苗の田んぼに、もう1枚の対照区では、通常の苗を使用し比較できるようにしました。 試験区では、籾を250グラムまき18日間育苗させ、対照区では籾を130グラムまき、27日間育苗させました。 その結果、1平方メートル当たりの穂数が、試験区は345本、対照区は372本で、あまり差がないことが分かりました。 ただ、4割程度の穂が出る「出穂期」が、試験区では遅れる傾向がみられたということです。 上伊那改良普及センターでは今後、収量や品質などをみながら技術を普及していきたいとしています。

-

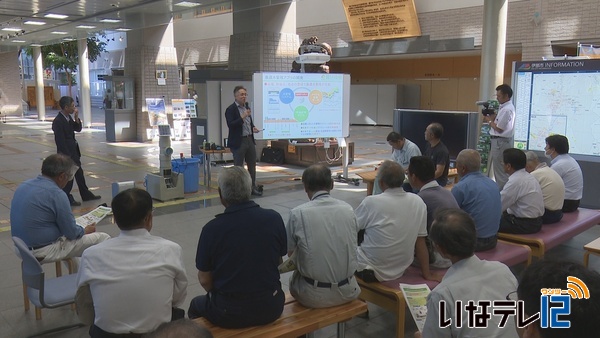

スマート農業の技術を学ぶ

スマートフォンやドローンを使ったスマート農業技術について学ぶ研修会が伊那市役所で8日開かれました。 研修会には、市内の集落営農組合の代表や認定農業者など40人が参加しました。 今回は、インターネット回線を利用した水田の水の管理とドローンの映像を活用した測量や生育調査などを学びました。 水田の水の管理システムは、農林水産省の研究機関が開発したものです。 担当者は、「田植えや稲刈りは機械化により負担は軽減されてきたが、水の管理は昔と変わらず負担となっている。 システムの導入で85%負担を削減できる」と説明していました。 伊那市では、来年度からスマート農業の実証実験を市内で行う計画です。 研修会は、実証実験を前に伊那市にあった技術の導入を図ろうとその可能性や課題について情報を共有しようと開かれたものです。

-

ぶどうの出荷前に農家対象の説明会

JA上伊那は、今年初めて、ぶどうの受け入れを始めます。 7日は、11日からの出荷を前に、農家を対象とした説明会が箕輪町で開かれました。 JA上伊那箕輪果実選果場で開かれた説明会には、町内を中心に農家19人が参加しました。 JA上伊那では、今年からぶどうの受け入れを始めます。 ナガノパープルやシャインマスカットなど、種がなく皮ごと食べられる品種の需要が年々高くなっていることから、上伊那でも生産量を増やしていくということです。 説明会では、出荷規格などについて職員から説明がありました。 JAによりますと、上伊那のぶどう農家は現在およそ80戸で、伊那市、箕輪町、南箕輪村では、およそ30戸で栽培しているということです。 県内でぶどうの生産が盛んな地域は北信や東信ということですが、上伊那も栽培するのに適していて、さらなる収量拡大を図りたいとしています。 ぶどうの出荷は11日から始まります。

-

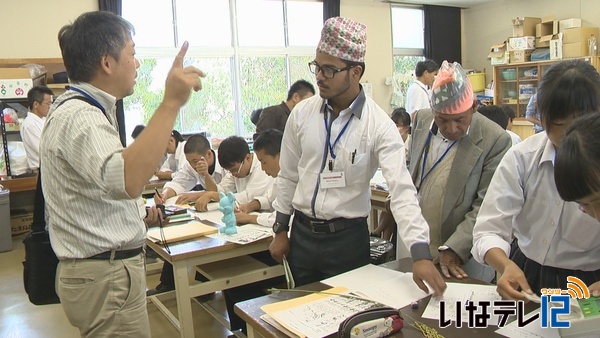

ネパール農業高校教諭 日本の農業高校視察

農業教育の強化を目指すネパールの農業高校の教諭らが5日、南箕輪村の上伊那農業高校を訪れ、授業の内容を見学しました。 上伊那農業高校を訪れたのは、ネパールのヒマラヤ山麓、標高2600メートルほどに位置するコバン農業高校の校長と担当教諭2人です。 2人は、上農高校生産環境科の1年生が、稲の水分量の測定をする様子を見学しました。 ネパール視察団の受け入れは、信大農学部が、国際協力機構「JICA」と上農高校と連携して去年から行っているものです。 ネパール国内の農業高校の教育の質の向上を目指して行っています。 授業では生徒たちが、育てている水田の圃場を訪れ、生育状況の違う稲を刈り取って教室に持ち帰りました。 教室では、稲の水分量を測定し、収穫適期かどうかを調べていました。 視察した教諭らは、信大の担当助教を通じて高校生に質問しながら授業を見学していました。 ネパール・コバン農業高校のティカ・ラム・シルマ校長は「取り入れることができるものは帰ってすぐにでも取り入れていきたい」と話していました。 信州大学農学部の根元和洋助教は「ここで吸収した技術や教育を、学校の先生や生徒達に伝えてもらいたい」と話していました。 ネパール・コバン農業高校の教諭らは、9日まで伊那市内に滞在して、グリーンファームや農場を見学する予定だということです

-

秋の味覚 梨の選果はじまる

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で秋の味覚梨の選果が始まっています。 1日は、職員などおよそ20人が、梨の選果作業に追われていました。 出荷が始まったのは、早生種の梨「幸水」です。 上伊那地域では、8月下旬に幸水の出荷が始まり20世紀、主力の南水と9月下旬まで梨の出荷が行われます。 JA上伊那によりますと、今年は夏場に晴れの日が続き一本の木に多くの実が出来た為、少し小ぶりだという事です。 去年の梨の出荷量は、一部の地域で凍霜害が発生した事もあり530トン程度でした。 今年は8月の曇りや雨の日が多かった事で少し生育が遅れているという事ですが、去年より20トン多い、550トンの出荷を見込んでいます。 上伊那産の梨は、主に中京や東京方面に出荷され、地元では、箕輪町の大型農道沿いにある八乙女直売所で購入する事ができるという事です

-

長野県の水稲作況「平年並み」

関東農政局は今年度の水稲の8月15日現在の作柄概況を発表しました。 それによりますと、南信を含め、県内全域で「平年並み」だとしています。 田植え最盛期は、苗の生育がおおむね順調で、「平年並み」、出穂最盛期は6月下旬以降の高温・多照により生育が進み、平年より2日早くなったとしています。 全もみ数は「平年並み」、登熟も「平年並み」としています。 今年度の県内全域の水稲の作柄は、生育期間を通じておおむね天候に恵まれたことから、「平年並み」が見込まれるとしています。

-

鯉淵学園生徒が農業体験研修

JA上伊那・伊那市と新規就農協力の協定を締結している茨城県にある鯉淵学園の学生30人が、上伊那で2泊3日の日程で農業体験を行っています。 今年は、1年生30人が、伊那を訪れています。 このうち、南箕輪村大芝の小沢牧場にはアグリビジネス科畜産コースの10人が訪れ研修を受けました。 小沢牧場は、去年4月に施設を新設していて、最新鋭の搾乳機などを導入しています。 子牛を含め123頭の乳牛を飼育しています。 学生は、牛の糞を取り除く作業などを行っていました。 また、小沢牧場社長の小澤 敏雄さんから、酪農の心構えなどを聞いていました。 鯉淵学園と、JA上伊那・伊那市は、新規就農協力の協定を締結していて、学生の受け入れは3年目となります。 なお、協定締結後、鯉淵学園卒業後、伊那市に1人、箕輪町に1人が新規就農したほか、JA上伊那に就職した学生もいるということです。

-

上伊那主力トルコギキョウ 出荷作業

夏から秋にかけて全国に出荷される、上伊那特産の「トルコギキョウ」が出荷のピークを迎えています。9月の彼岸に向けて、花卉農家は収穫作業に追われています。 伊那市東春近にある㈱フロムシードでは、38万本をハウスで栽培しています。 トルコギキョウは、北アメリカ原産のリンドウ科の植物です。 JA上伊那花き部会の主力品種のひとつで、主に6月下旬から10月下旬までの5か月間出荷をしていて、7月から9月の夏から秋にかけてピークを迎えます。 フロムシードでは、上伊那地域で唯一、オリジナル品種の栽培をしています。 より良いものを作ろうと試作を繰り返していて、現在では30のオリジナル品種を育てています。 あまり市場には出回らない色の花も栽培していて、光を遮って日焼けを防ぐなど手間をかけています。 フロムシードの伊東雅之さんは「彼岸前の時期は、1日1万本の収穫作業を週に3日行う。他ではあまり作られていなくても上伊那にはある、という品種を作れれば良いと思うし、地域で力を入れている品種もこれまで通りしっかり育てていきたい」と話していました。 盆花のシーズンが過ぎ一段落も束の間、これからの時期は9月の彼岸、そして、10月に多くなるというブライダル用の出荷作業が本格化していくということです。

-

伊那市手良 ㈱中坪ノーサンで稲刈り始まる

伊那市手良では、早くも今シーズンの稲刈りが始まっています。 稲刈りを行っているのは、伊那市手良の株式会社中坪ノーサンです。 去年より2日早い26日から稲刈りを始めました。 中坪ノーサンではおよそ30ヘクタールでコシヒカリを栽培していて、この他にJAや他の農家から委託された稲もシーズン中に刈っています。 毎年上伊那のトップを切って田植えを行っていて、稲刈りも他の農家より早くスタートしました。 中坪ノーサンによりますと、今年は梅雨が明けた7月頃に気温の低い日が続いたため、茎の数があまり増えなかったということです。 稲刈りは、10月中旬まで、天気の良い日はほぼ毎日行われます。

-

土手の草刈り不要で農家の労力削減へ

田んぼの土手の草刈りが不要となり農家の労力削減が期待される「畦畔グリーン」と呼ばれる芝生についての現地研修会が今日、伊那市長谷で開かれました。 畦畔グリーンは雪印種苗株式会社が開発した寒さに強い芝生の一種です。 草の丈が低く地表を覆うように生えることから他の雑草が生えるのを防ぎます。 これにより草刈りをする必要がなくなり農家の負担軽減が期待されています。 一昨年からその導入を進めている東部地区農業振興センターが試験圃場で現地研修会を開き農家およそ20人が集まりました。 試験を担当している長谷の農家、窪田清彦さんはその効果が表れていると話していました。 東部地区農業振興センターによりますとこの取り組みには1平方メートル当たりおよそ126円のコストがかかるほか害虫による被害などのリスクもあるということです。 東部地区農業振興センターでは畦畔グリーンの試験を高遠と長谷の4か所で行い低コストの実現とリスクの回避を目指すとしています。

-

サマースクール2017in信州伊那 27日まで

将来、森林関係の仕事を目指す大学生を対象にしたセミナー「サマースクール2017in信州伊那」が今日から3日間の予定で伊那市内で始まりました。 25日は、開校式が伊那市高遠町の高遠閣で行われました。 サマースクールは、大学教授や林野庁職員などの有志でつくるグループが林業を考える事ができる人材を育成をしようと、2013年から全国各地で開催しています。 スクールの開催は50年の森林ビジョンを策定した伊那市が、今後の人材育成に向けた、ノウハウの確保や蓄積を図ろうとセミナーを誘致して開かれました。 今年は、関東や近畿の大学生を中心におよそ60人が参加しました。 開校式の後には、早速講義が行われ参加した学生は、森林環境教育についての話を聞いた他、進徳館などを見学していました。 スクールは27日までを予定していて、参加者は講習を受けたり、伐採体験等を行う予定です。

-

上伊那の小学4年生対象 農業用水探検隊

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生が、地域の農業水利施設を巡り歴史や役割を学習する農業用水探検隊が、今日行われました。 24日は、南箕輪小学校の4年生65人が、上伊那各地の農業水利施設を巡りました。 長野県や上伊那郡西天竜土地改良区などが主催して、上伊那地域の小学4年生を対象に毎年行われています。 南箕輪村田畑にある第1揚水機場では、職員から、説明を受けました。 天竜川から取り込んだ水を伊那市西箕輪までポンプで上げてプールにため、田んぼや畑で利用しているということです。 第1揚水機場には、4基のポンプがあり、そのうち2基を使って毎秒800リットルの水をあげているということです。 子どもたちはポンプや水をためるプールなどを見学していました。 県の職員は「農業につかう水を手に入れるために先人たちが苦労した施設について子どもたちに学んでほしい」と話していました。 なお、農業用水探検隊は、10月下旬にかけて、南箕輪小のほかに上伊那5つの小学校で予定されています。

-

農業の担い手・新規就農者対象合同セミナー

地域農業の中心的な担い手や新規就農者などを対象にした合同セミナーが22日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 セミナーにはおよそ180人が出席しました。 この日は、実践報告としてアスパラガスを中心に栽培している宮田村の森田一雄さんが話しました。 森田さんは、平成20年にJA上伊那のインターン研修に参加し、平成21年に就農しました。 現在は、上伊那でも最大規模となる42アールのハウスでアスパラガスを栽培しています。 森田さんは「病害虫の発生状況を把握し、適切な時期に薬剤を使うことで無駄のない防除を行うことができ、製造原価率を下げることに繋がった」と話しました。 セミナーでは、JA上伊那から米の販売戦略について説明がありました。 JA上伊那によりますと、上伊那の米はコンビニエンスストアや外食産業などから需要があるということで、今後は品質を保ちつつ更にシェアの拡大を図りたいとしています。

-

くくりワナ捕獲状況自動送信へ 検討会初会合

ニホンジカやイノシシのくくりワナによる捕獲状況を無線通信を使い自動で知らせる「くくりワナセンサー検討会」の初会合が18日伊那市役所で開かれました。 伊那市西春近のくくりワナが設置されている場所です。 会合を前に検討会のメンバーがワナの設置環境を確認しました。 ワナは、猟友会が中心となり設置していて、有害鳥獣がかかっているか、毎日見回りをしています。 しかし、猟友会員の減少や高齢化など、この見回りが大きな負担となっています。 見回りの負担を減らそうと無線通信を使い、スマートフォンに自動で知らせるシステムの検討会が伊那市役所で開かれました。 システムのアイディアは、6月に伊那市内で開かれた、無線通信の活用アイデアを発表するコンテストで提案され、伊那市では実用化に向け開発支援を行う事にしました。 市では今年度、試作品による実証実験を行い、来年度の実用化をめざします。

-

南箕輪村で盆花の収穫作業

村内の農家でつくる南箕輪村農業経営者協議会は12日に販売する盆花の収穫作業を、10日に行いました。 アスターとケイトウの2種類を南殿の10アールの畑で摘み取りました。 盆花は小菊などを混ぜて12日(土)に一束500円で販売されます。場所は村役場駐車場で時間は午後3時からです。 すでに700束ほどの予約が入っていますが、100束ほど当日販売分が用意されるという事です。

-

南箕輪村の観光農園で園児がブルーベリー狩り

南箕輪村中部保育園の園児が21日、村内の観光農園でブルーベリー狩りを楽しみました。 南箕輪村神子柴で観光農園を経営している田中實さんのブルーベリー園では村内6つの保育園の園児を受け入れています。 地産地消を進めようと村営農センターが行っているもので21日は中部保育園の年長と年中園児が招かれました。 子どもたちは青く実ったブルーベリーを摘み取りおいしそうに味わっていました。 今年は雨が少なかったことなどから実は小粒で収量も例年より少なめだということです。 ブルーベリー狩りの受け入れは8月初めまでを予定していて3歳以上は500円、中学生以上は1,000円となっています。

-

出荷に向け箕輪町でスイートコーン集荷作業

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場では、出荷に向けてスイートコーンの集荷作業が行われています。 箕輪果実選果場では、10日から今年のスイートコーンの受け入れを始めました。 箕輪町と辰野町の農家およそ80戸から受け入れを行っています。 上伊那の中でも箕輪町は特に生産が盛んな地域で、20日も収穫したばかりのスイートコーンが次々と運ばれてきました。 集荷しているのは、白色と黄色の粒が混ざったバイカラーコーンと、黄色のみのイエローコーンです。 集荷のピーク時には、1日に1,000から2,000ケースが集められるということです。 JA上伊那によりますと、上伊那は県内でも有数の生産量を誇り、昨年度の出荷量はおよそ7万3千ケース、販売額はおよそ1億6千万円となっています。 品質がよく、他県の市場からも人気だということです。 上伊那のスイートコーンの集荷のピークは来週頃からで、中京・関西方面の市場に出荷されるということです。

-

そば専用の乾燥調整施設 JA上伊那が導入へ

JA上伊那は生産量増加と安定した出荷を目的に南箕輪カントリーエレベーター内に、そば専用の乾燥調整施設を導入する計画です。 南箕輪村神子柴にあるJA上伊那の南箕輪カントリーエレベーターの敷地内に、そば専用の乾燥調製施設を設置します。 事業費は約1億円で半分は国の補助金で賄います。 上伊那全域から夏そば、秋そばを受け入れ、平成28年度は287トンだった生産量を31年度には680トンまで増やす計画です。 これまでは米の乾燥機と併用していましたが、そば専用のものを導入する事で適切な時期に収穫する事が可能となります。 JA上伊那では、近年需要が増えている夏そばの生産量拡大にも期待できるとしています。 そば専用の乾燥調整施設は早ければ今年の秋のそばが収穫される9月下旬頃からの稼働を予定しています。

-

かんながけの技術を競う うす削り大会

大工や家具職人らが鉋(かんな)がけの技術を競う「うす削り大会」が16日、伊那市荒井のKOA㈱体育館で開かれました。 出場したのは全国の大工や家具・建具・鍛冶職人などおよそ75人です。 大会では、ヒノキやヒバなど各自が持ち込んだ長さ2メートルの木材を鉋でけずっていきます。 削りだしたものは「削り華(けずりばな)」と呼ばれ、千分の1ミリにあたる1ミクロン単位で薄さを競います。 この削り華は厚さ6ミクロンで、向こう側が透けて見えます。 うす削り大会は、技術の向上と伝承を目的に全国の木工職人らでつくる削ろう会が開いているものです。 長野県大会となる今回は長野県支部の信州鉋楽会が開きました。 県大会はこれまで松本市で開かれていましたが、2年後に伊那市での全国大会開催を目指し、今回初めて伊那で開かれました。 大会の結果、成人の部では5ミクロンで石川県の樫田憲一郎さんが、女性の部では7ミクロンで茨城県の池田智子さんが優勝しました。

-

みんなで支える森林づくり上伊那地域会議 支援金の配分額示す

みんなで支える森林づくり上伊那地域会議が13日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、今年度の森林づくり事業への支援金配分額が示されました。 この日は今年度1回目の会議が開かれ、森林づくり県民税を活用した今年度の計画案が示されました。 今年度上伊那全体では、1,324万円の配分額となっています。 伊那市は、松くい虫枯損木処理事業などで504万円。 箕輪町は、森林整備事業で133万円。 南箕輪村は、大芝村有林測量設計委託などで113万円となっています。 森林づくり県民税は平成20年度から導入されたもので、今年度で10年を迎えることから今後も継続していくべきかどうか意見が交わされました。 委員からは「多くの人が山に価値観が見出せるよう方法を考えていきたい」といった継続賛成の意見が出されました。

-

農作物 生育遅くヤキモキ

春先の低温や降雨不足などにより農作物の生育が遅れています。伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームでは、観光客の受け入れに間に合うかヤキモキしました。 7月2日にオープンしたブルーベリー農園。 例年より1週間ほど色づきが遅く、オープンに間に合うかヤキモキしました。 4月・5月の夜に気温が上がらなかったことなどが影響しているとしています。 みはらしファームでは、2.1ヘクタールのブルーベリー農園があり、観光客を受け入れています。生育は遅れましたが、たま伸びや味に問題はないということです。 15日土曜日にオープンを控えているのがスイートコーン狩りです。 南箕輪村沢尻のこちらの受け入れ農園でも、生育が遅れています。 トウモロコシは温度の積算で生育が進むということですが、今年は、全体の気温が足りていません。 15日のオープンまでに実が生るか心配していましたが、何とか間に合いそうです。 15日には、ツアー客70人ほどを含め10組ほどを受け入れる予定です。 上伊那農業改良普及センターによりますと、今年は、春先に朝晩の気温が上がらず、全般的に生育が遅れているということです。 また、4月下旬から6月上旬は降水量が平年に比べかなり少なかったことが、草丈の生長に影響を与えたとみています。 ただ、6月下旬に気温が上がり、7月にまとまった雨が降ったのでここにきて生長は回復しているということです。

-

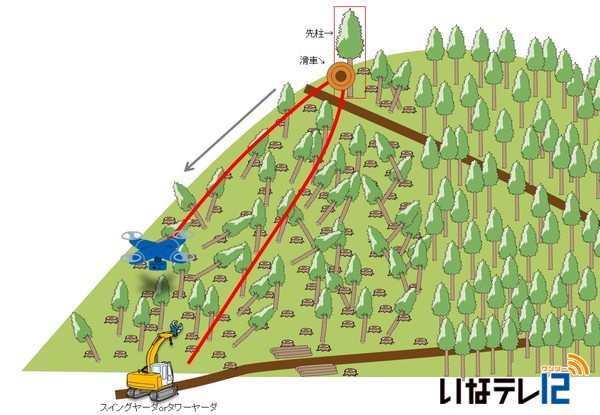

ドローンで間伐材の搬出作業軽減へ

伊那市と上伊那森林組合はドローンでワイヤーを張ることにより間伐材の搬出作業の安全と労力削減を進める計画です。 12日伊那市役所で開かれた新産業技術推進協議会でドローンの活用について検討している作業部会が報告したものです。 間伐材の搬出は山の上の起点となる場所に滑車を取り付け、そこにワイヤーロープを張り山の下の重機まで下ろしています。 その距離は約100メートルでワイヤーロープを担いで登るということです。 ドローンを活用すれば時間と労力が削減できるほか安全性も高まるということです。 まずドローンで軽いナイロンロープを張りそれにワイヤーロープを取り付けていきます。 伊那市と林業関係者は9月末までに実証実験を行い実用化していきたいとしています。

-

秋の味覚「サンマ」の初物 伊那の市場に入荷

秋の味覚「サンマ」の初物が、伊那市西春近の市場「丸水長野県水」に11日に入荷しました。 丸水長野県水に並んだサンマは、10日に北海道釧路で水揚げされたものです。 大きさは旬の時期の3分の2ほどですが、値は10倍の1尾1,000円がつけられました。 この日は丸水に通って58年、日課になっているという伊那市坂下の佐藤良一さんの姿もありました。 佐藤さんは「やっぱり初物は高い。中国産の影響もあると聞く。今少しすると値段も下がり良いものが出てくる」と話していました。 ここ数年は中国や台湾の漁船による乱獲により、サンマの漁獲数は減り、価格が上がっているということです。 今年は、今のところ海水温が例年より2度から3度低く、サンマにとっては良い環境になっているということです。 丸水長野県水・伊那水産グループの花塚和浩グループ長は「豊魚が期待されるのではないかと言われているが、実際にあがってみないとわからない。初物なのでサイズは小さいが、この時期にしては珍しいもの。価格もご祝儀相場になっている」と話していました。 本格的なサンマのシーズンは8月の盆明け頃からになるということです。

-

大手メーカーへ出荷用のジュース用トマト 研修会

調味料や食品の大手メーカーカゴメと契約しているJA上伊那のジュース用トマト専門部は11日、夏の収穫最盛期を前に出荷などについての研修会を開きました。 この日は、専門部のメンバーおよそ60人が、伊那市美篶末広でジュース用トマトを栽培する畑弘躬(ひろみ)さんの圃場でカゴメの社員やJA職員から説明を受けました。 専門部には、67戸の生産者が加盟していて、年間およそ700トンのジュース用トマトを出荷しています。 参加した農家は、収穫を前にトマトが日焼けしないようワラをかけたり、葉っぱをかけたりして日光を避けるようにするなど、具体的な対処法について教わっていました。 ある参加者は「手本になるような圃場で教わることができて大変勉強になった。参考にしたい」と話していました。 今年は例年に比べ10日ほど収穫期が遅れているということです。 カゴメの平林智授さんは「6月の朝晩の冷え込みで木が出来なかったのが生育の遅れにつながっていると思う。今ぐらいの気候が続けば収量も見込めると思う。7月20日までが勝負です」と話していました。 JA上伊那では、生産者ごとに収量の差が出ないよう、今後も定期的に研修会を開いていきたいとしています。

-

農業クラブ県大会 上農2グループが北信越へ

農業高校などの生徒が加盟する農業クラブ連盟の、高校での日頃の研究の成果を発表する県大会が8日南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。 大会には県内の農業高校など10校から214人が出場し、プロジェクト発表、意見発表、クラブ活動発表の3つの種目が行われました。 このうちプロジェクト発表の「開発・保全・創造」の分野では、上伊那農業高校の生徒が「アツモリソウを未来へ」と題して発表しました。 上農では、松本市の美ヶ原高原に自生する、絶滅危惧種のアツモリソウの保護回復活動に取り組んでいます。 研究開始から10年目となる今年、初めて開花したことを発表しました。 審査の結果、上伊那農業高校では、2つのグループが最優秀賞を受賞し北信越ブロック大会に進出します。

252/(水)