-

いも焼酎南箕輪会が苗植え

南箕輪村の有志でつくるいも焼酎南箕輪会は、今年の焼酎用のサツマイモの苗を植えました。

9日は、南箕輪村田畑の転作田に南箕輪会のメンバー22人が、苗を植えました。

用意されたのは、焼酎用のサツマイモ「コガネセンガン」の苗5750本です。

今年は新たに干しいも用の紅はるか2000本も植えました。

2種類あわせて、50アールの畑に、メンバーらは1本1本苗を植えていました。

南箕輪会は、自分達で育てたイモで焼酎を作ろうと、村内の有志が集まって活動しています。

5年目となる今年は、オリジナル焼酎「大芝の華」を2千本ほど作る予定です。

10月に収穫を予定していて、12月には、焼酎に加工され、村内の酒屋などで販売される予定です。 -

信大生がハチミツ搾りに挑戦

信州大学農学部食料生産科学科の2年生は9日、大学の施設内で蜂蜜しぼりを体験しました。

9日は、食料生産科学科2年生動物コースの学生29人がハチミツ絞りに挑戦しました。

指導したのは伊那市御園の養蜂家小松実治さんです。

大学の果樹園の受粉用に、小松さんの蜂を借りているのがきっかけで毎年行われていて、今年で25回目です。

作業では、小松さんが巣箱から巣枠を取り出して学生達に見せました。

その後、巣枠を専用の遠心分離機にかけ蜂蜜をしぼっていきました。

搾ったハチミツが取り出し口からこぼれ出ると、学生達は歓声をあげていました。

学生達はしぼった蜂蜜をパンに塗り、採れたての蜂蜜を味わっていました。

信大農学部によると、大学の実習の中で、蜂蜜絞りを行うのは全国的にもあまり例が無いと言う事です。 -

入笠牧場に牛を放牧

伊那市高遠町の入笠山にある標高1,800メートルの牧場に8日、牛が放牧されました。

夏の期間、放牧することで牛の足腰を丈夫にし、畜産農家の負担軽減を図ることがねらいです。

この日は、上伊那や下伊那、諏訪地域の30の農家から50頭の牛が持ち込まれました。

牛は、生後2か月から2歳くらいの乳牛で、JAの職員などが体重測定や、健康診断、病期の予防注射などを行いました。

今年は、雪の影響で牧草の伸びが遅く、例年より1週間ほど遅い放牧です。

牛は9日にも持ち込まれ、8月の中間検査で健康診断を行い、10月に各農家へ返されます。 -

袋かけ作業がピーク

箕輪町木下の小川守一さんの梨園では、袋かけ作業がピークをむかえています。

今年は寒い日が続いたことなどから生育が遅く、作業も10日ほど遅れているということです。

今週中に園内の1万3千個の果実に袋かけをするということです。 -

女性農業委員の会上伊那支部 女性の農業委員への登用促進を要請

女性農業委員の会上伊那支部は南箕輪村役場を6日訪れ、唐木一直村長らに女性の農業委員への登用促進を要請しました。

6日は、女性農業委員の会上伊那支部の平澤喜美子支部長ら4人が役場を訪れ、唐木村長らに要請書を提出しました。

農業委員会では、優良農地の確保や有効利用、担い手の確保などに取り組んでいます。

南箕輪村では現在、16人の農業委員のうち、3人が女性です。

平澤支部長は「農業就業人口に占める女性の割合が6割を越える中、女性の果たす役割は大きいと思う。行動力のある人材を農業委員に登用してもらいたい」と話していました。

唐木村長は「多くの女性が活躍できるよう努力していきたい」と話していました。

女性農業委員の会上伊那支部では、南箕輪村の他に今年選挙がある駒ヶ根市と宮田村をまわり登用促進を呼び掛けていくということです。 -

美和水路トンネル 安全祈願祭

老朽化にともない、新設される伊那市長谷の非持地区の灌漑用の水路トンネルの安全祈願祭が、2日、現地で行われました。

2日は、県の関係者や、地元非持の上伊那美和土地改良区等が参加し、安全祈願祭が行われました。

水路は黒川から、長谷の非持まで12キロにわたり引かれていて、非持地区の田畑に水を供給してきました

水路のトンネル部分が老朽化に伴い破損し、通水できなくなる不安があるため、新たに、367メートルの水路トンネルが建設されます。

水路の改修やトンネルの建設は、県営ため池整備事業として採択され、事業費は、水路橋やサイホンなどの整備を含めおよそ3億4500万円です。

安全祈願祭で、市川武二上伊那地方事務所長は、「災害に強い農業にむけ、農業振興・地域振興につながる水路の無事完成を祈る。」と挨拶しました。

土地改良区の北原幸彦理事長は、「水路は、地域農業の根幹であり、地元の農業経営の安定と生活の安全につながる」と話していました。

水路トンネルは、来年10月に完成する予定です。 -

松くい虫被害木 大型破砕機による処理を引き続き

伊那市松くい虫対策協議会が2日に開かれ、昨年度から実施した被害木の大型破砕機による処理を引き続き行っていく事などが確認されました。

伊那市の松くい虫被害は昨年度1,908立法メートルで、上伊那全体ではH20年度から減少傾向にあるものの伊那市は増加しています。

今後の対策として協議会では被害木の処理方法として、できるだけ大型破砕機による処理を行っていくとしています。

破砕処理は、被害木を15ミリ以下のチップにし松くい虫が寄生できない状態にする方法です。

従来のくん蒸処理は、きり倒した被害木をビニールで覆い現場に残すため景観上問題がありました。

今年度は、処理を予定している900立法メートルのうち7割を破砕、残り3割をくん蒸で処理する計画です。 -

ふれあい農園で都会の人達が田植え体験

伊那市高遠町勝間にある都会の人達のオーナー農園「ふれあい農園」で28日、田植え体験が行われました。

勝間のふれあい農園では、東京や埼玉など関東の人を中心におよそ110人が参加して田植えを体験しました。

ふれあい農園は、農作業体験を通して都市と農村の交流を深めようと行われていて、オーナーは田植えと稲刈りを体験します。

収穫後、申し込み1区画につきコシヒカリの玄米60キロがオーナーに届くことになっています。

この日は、およそ13アールの田んぼでコシヒカリの苗を手植えしました。

稲刈り体験は10月に行われる予定です。 -

JA上伊那 平成22年度決算 利益減少

JA上伊那の平成22年度の事業総利益は、前の年度と比べおよそ1億3千万円減少しました。

JA上伊那の通常総代会が26日、JA上伊那本所で開かれました。

平成22年度の事業総利益は79億4903万円で、前の年度より1億3697万円減少しました。

これは金融、共済、LPガス、Aコープレギュラー店での減少によるものです。

純利益は1億5155万円で、前の年度より7758万円減少しました。

農畜産物の販売高は145億1384万円で、前の年度より9億7050万円減少しました。

今年度は、去年策定された中期計画の2年目で、計画実現のため事業に積極的に取り組んでいくことが確認されました。

また、環太平洋連携協定TPPへの参加に反対する特別決議も承認されました。

宮下勝義組合長は、「安全・安心・新鮮な農畜産物の生産と販売を通して、農家の手取りの向上を図り、暮らしを応援していきたい」と話していました。 -

伊那小児童がアユ稚魚放流

伊那市の伊那小学校6年文組の児童が、26日、天竜川にアユの稚魚を放流しました。

26日は、伊那小6年文組の児童33人が、天竜川にかかる大橋の左岸でアユの稚魚を放流しました。

アユは琵琶湖産で、体長は5センチから8センチほどです。

子どもたちは、プラスチックのケースにアユを入れてもらい、次々に川に放していました。

これは、天竜川漁業協同組合が、管内の小学校に呼びかけ毎年行っている事業で、今年は組合員の孫がいる文組に声がかけられました。

子どもたちは、アユは石についたコケを食べること、鮎は香る魚とも書き、スイカのような良い香りがすることなどを教わっていました。

なお、天竜川漁協では、毎年、5トン、60万匹ほどの鮎の稚魚を放流しています。

天竜川の鮎釣りの解禁は、6月25日(土)となっています。 -

南箕輪土地改良区が銀章を受章

長野県西部南箕輪土地改良区が村内の農業用地整備に貢献したとして、功労者表彰銀章を受章しました。

功労者表彰は、全国土地改良事業団体連合会から贈られるものです。

南箕輪土地改良区の唐澤嘉幸理事が24日、南箕輪村役場を訪れ唐木一直村長に受章の報告をしました。

土地改良区は、村内、西天水路の西側の田んぼや畑を整備していて、会員およそ900人で組織しています。

広さは360ヘクタールで、アスパラガスや白ねぎ、カリフラワーなどが栽培されています。

西天より高台の西側に耕作地があることから揚水機で水をあげていて土地改良区では、調整池や水路を維持管理し、安定して耕作地に水を送っています。

唐澤さんは受章を機に、さらに地域農業の発展に努めていきたいと話していました。 -

福島のりんご 伊那でパンに

原発の風評被害で、伊那で再起をかけている福島の農家、佐藤浩信さんのりんごを取り入れたパンが22日みはらしファームで販売されました。

アルストロメリアで描かれたがんばろう日本の花文字。

伊那市西箕輪のみはらしファームで22日、みはらし五月まつりが開かれました。

会場の一角には、佐藤さんが福島で営む伊達水蜜園の加工品がおかれていました。

佐藤さんが生産したりんごやももをジュースやシロップ漬けに加工したものが並べられていました。

みはらしファームの一角にある手作りパン工房麦の家。

麦の家では、デニッシュにカスタードクリームやチョコレートをしぼり、佐藤さんのりんごのシロップ漬けを載せて焼いたりんごデニッシュを今日限定で販売しました。

りんごデニッシュは、焼きあがると早速販売コーナーに並べられていました。

麦の家では、今日の反応を見て、好評だったら継続的に販売していきたいと話しています。 -

梨オーナー園が開園

箕輪町木下の梨オーナー園が21日に開園し、オーナーが梨の摘果作業を行いました。

この日は県内外から訪れた、27組およそ70人が摘果作業をしました。

これは、箕輪町が都市と農村の交流事業として行っているグリーンツーリズムの一環で行われているものです。

梨オーナー園は人気の体験で、今年は募集した40区画全てが完売しています。

管理をしている地元農家によりますと、今年は霜の被害が少なく、梨の出来は良さそうだということです。

オーナーらは「軸が長く、太いものを残すように」と地元農家から説明を受け作業をしていました。

あるオーナーは「収穫するというのは大きな喜びがある。摘果や袋かけ、収穫の流れを体験できるというのはうれしい」と話していました。

摘果した梨は、6月に袋かけをして、10月上旬に収穫作業をすることになっています。 -

伊那市美篶の試験田で12品種の米の苗が植えらる

上伊那地域での米の生育状態などのデータを採取するため、伊那市美篶の試験田で16日、12品種の苗が植えられました。

16日は、JA上伊那や上伊那農政事務所などでつくる伊那米総合試験地運営委員会の会員およそ20人が、コシヒカリなど12品種の苗を植えていきました。

試験地での田植えは、同じ条件の中、種類ごとの生育状態を調べようと、40年ほど前から毎年同じ時期に行われています。

今年は、上伊那での奨励品種を決める試験や、間隔をあけて苗を減らす低コスト化の為の試験、肥料の試験が行われます。

JA上伊那営農部の白鳥健一課長は「米についての的確な情報や技術を、この試験地から発信していきたい」と話していました。

16日植えられた苗は、9月中旬から10月初めに収穫されデータが採取される予定です。 -

箕輪東小学校の5年生は、田植え体験

箕輪東小学校の5年生は、田植え体験を13日、学校近くの田んぼで行いました。

13日は、箕輪東小の5年生28人が、借りている2.7アールの田んぼに、もち米の苗を手で植えていきました。

箕輪東小では、総合的な学習の時間に毎年5年生が田植え体験をしています。

13日は、児童の保護者から指導を受けながら、20センチ間隔で苗を植えていきました。

田植えを初めて経験する児童がほとんどで、泥に足を取られながらも賑やかに作業を進めていきました。

指導にあたった保護者は、「昔の人の苦労を体験して、食べ物の大切さを学んでもらいたい」と話していました。

箕輪東小学校では、秋に稲刈りと脱穀を行い、12月の親子レクリエーションで餅付きをして味わうということです。 -

子どもたちが苗植え作業

伊那市東春近下殿島にある子供農園で野菜の苗の植え付け作業が5日行われました。

作業は下殿島農業振興センターが、子どもたちに農作業を体験してもらおうと行ったもので、今年で2年目の取り組みです。

この日は、13家族およそ40人の親子が参加しました。

子供農園は近くの農家から借りたもので、広さおよそ3アールの畑にとうもろこしや、キャベツ、白ネギの苗などを植えていました。

畑には今後、はくさいや、人参、さつまいもなどを植える計画で、参加者は水やりや、雑草抜きなど年間を通して作業にあたります。

11月には収穫祭が計画されていて、採れた野菜をみんなで味わうということです。 -

天竜川漁業協同組合 アユの稚魚を放流

天竜川漁業協同組合は、6月下旬のアユ釣り解禁を前に、6日、天竜川にアユの稚魚を放流しました。

6日は、組合員およそ10人が参加し、伊那市と駒ヶ根市、中川村の3か所でアユの稚魚を放流しました。

このうち伊那市では、150キロが放流されました。

放流された稚魚は琵琶湖産で、全長およそ9センチ、重さおよそ8グラムです。

放流は、今日を含めて27回行われ、全体でおよそ63万匹を放流する予定です。

解禁日は6月25日土曜日で、遊漁料は年間券が8,000円、日釣券が2,000円となっています。

解禁する頃には、20センチほどの大きさになるということで、天竜川漁業協同組合では「多くの人に楽しんでもらいたい」と話しています。 -

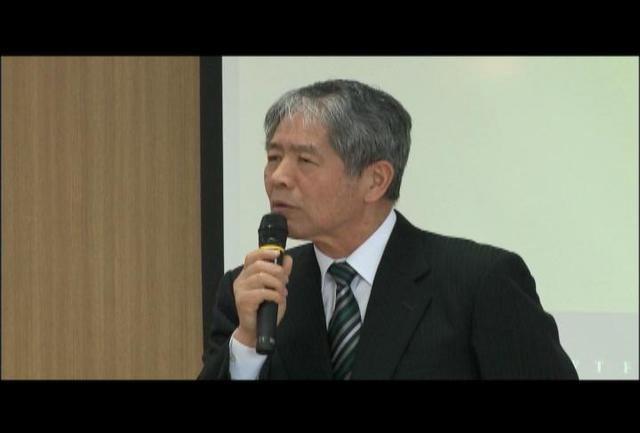

信大の研究者 栄村の復興考える

県北部地震で被災した下水内郡栄村の復興を考える県北部地震・栄村現地報告会が4月29日に長野市の信州大学工学部で開かれました。

報告会は、学部の枠を超えた組織、「中山間地域プロジェクト」が主催したもので、それぞれの視点から復旧・復興について基調報告やパネルディスカッションが行なわれました。

村山研一人文学部教授は、「住民をいかに村につなぎとめるかが最優先課題」と述べ、内川義行農学部助教は、「目に見えない被害は、遡及できない。阪神淡路大震災では、災害復旧事業では、そうした被害に機能しなかったが、基金事業は対応できた」と述べました。

木村和弘特任教授は、「我々研究者が培ったノウハウを、県や市町村と協力しながら復興に役立てていきたい」と述べ、今後も継続的に栄村の復旧・復興にかかわっていきたいとしています。 -

にこりこ オープン

箕輪振興公社が運営する、農産物直売所「にこりこ」が29日オープンし、多くの人で賑わいました。

にこりこは、箕輪町大出の農道沿いにあり、旧愛来里を改装し29日にオープンしました。

訪れた人達は、地元でとれたアスパラガスやネギ等を品定めしながら買い求めていました。

昨日は、予想を上回る人出となった事もあり、お昼近くには一部の商品が売り切れ、空きスペースも見られました。

また、新たに作られた喫茶コーナーでは、買い物を終えた人達が地元産のジェラートを食べ、くつろいでいました。

ある買い物客は、「品数が増え、店の雰囲気が明るくなった感じがします」と話していました。

戸田真理子店長は「これから地元産の野菜も増えてくる、今はお客さんが定着するよう沢山売りたいです」と話していました

にこりこは、5月1日までオープニングセールが行われています。 -

伊那市手良で田植え始まる

伊那市手良の登内里見さんの田んぼでは、29日から田植えが始まりました。

登内さんは、およそ7万坪、150枚ほどの田んぼで水稲を栽培していて、面積が広いこともあり、毎年他の農家よりも早く田植えをしています。

今年は気温が下がったことや強風の影響などで、例年より3日ほど遅いスタートだということです。

登内さんは「冷夏や去年のような猛暑にならないことを祈り、良い米ができることを期待している」と話していました。

30日はおよそ10枚の田んぼで作業が行われ、田植機で苗が植えられていました。

作業は1か月かけて行われることになっていて、収穫は9月初旬、順調に生育すれば130トンほどの米が収穫できる見込みです。 -

アマランサス 研究発表会

雑穀アマランサスを伊那市の特産品にしようと活動している「アマランサス研究会」は28日、伊那商工会館で研究発表会を開きました。

研究発表会には、伊那市を中心に市内外からおよそ30人が集まりました。

アマランサス研究会は、今年で発足6年目を迎える会で、地域に情報を発信していこうと発表会を開きました。

発表会では質疑応答の時間が設けられ、参加者が研究会のメンバーに質問していました。

「収穫を効率化するには」との問いに「現在収穫の機械化を進めている。実現すれば今までよりも手軽に収穫できるようになる」と答えていました。

また虫による被害については「無農薬でできるのが一番だが、トウモロコシと同じ種類の殺虫剤を使えば防ぐことができる」と説明していました。

研究会の登内英雄会長は「これまでの経験を栽培者に発信し、アマランサス栽培の輪を広げていきたい」と話していました。 -

福島の農家 再起かけ果樹の苗植え

福島第1原発事故で風評被害に苦しむ伊達市の農家、佐藤浩信さんは、伊那市で再起をかけ、その第一歩を踏み出しました。

伊那市西箕輪の50アールの農地を借りることができた佐藤さんは、27日、モモとさくらんぼの苗木を植えました。

モモは、118本、サクランボは32本で、さのうち18本のモモの苗木は、佐藤さんの地元福島産です。

佐藤さんは、妻と2人で伊那に暮らしながら農業をして、子どもたちは、福島でこれまでの農園を守ります。

佐藤さんは、福島県伊達市で果樹経営をしていますが、原発事故の風評被害で、お中元やお歳暮の注文のキャンセルが相次ぎ、苦渋の選択をせまられ、伊那市での再起に踏み切りました。

佐藤さんは、「福島から逃げてきたと思われるかもしれないが、とにかく行動を起こすことが大事だと思い決断した」と話しています。

この日植えたモモとサクランボは、3年から5年先に収穫できるということです。 -

上伊那森林組合が「木のアウトレット市」

薪や丸太が格安で販売される木のアウトレット市が、23日、24日の2日間、伊那市高遠町の上伊那森林組合中部支所で開かれます。

森林組合には、丸太や一枚板などが並べられ、23日からのアウトレット市に備え準備が進められていました。

木のアウトレット市は、作業で出た木材の有効活用を図ろうと上伊那森林組合が毎年開いています。

軽トラック一杯の薪が6,000円で販売されたり、入札により落札者が決まる銘木丸太オークションなども行なわれます。

テーブルや椅子用として、人口乾燥されたカラマツやアカマツの一枚板も人気があるということです。

薪は、200立方メートル、丸太は、50本、一枚板は、200枚ほどが用意されています。

上伊那森林組合の鈴木邦彦さんは、「山には、先人たちが残した木も多くある。切捨て間伐では、もったいないものがたくさんでるので、この機会に木に触れてもらい、活用していただけたら」と話しています。

木のアウトレツト市は、23日(土)、24日(日)の2日間、午前10時から伊那市高遠町の上伊那森林組合中部支所で開かれます。

森林組合では、多くの来場を呼びかけています。 -

伊那市農業委員会 今年度から非農地認定作業実施

伊那市農業委員会は、遊休農地解消を目的に今年度新たに非農地認定作業を実施することを決めました。

15日には伊那市役所で定期総会が開かれ、農業委員31人が出席しました。

総会には「非農地認定作業」の実施計画についての議案が提出され、賛成多数で可決しました。

非農地認定作業は、時間がかかる農地の転用許可申請が無くても、農業委員会の審査だけで遊休農地を非農地認定することができるというものです。

これは、市内の耕作放棄地のうち7割以上にあたる農地が原野化していて、再生が難しいことから実施されるものです。

これにより、農地転用がよりスピーディーに行われ、伊那市全体の遊休農地の減少にもつながります。

この日報告された、平成22年度の農業委員会の調査報告によると、伊那市内の耕作放棄地は全体でおよそ370万平方メートルあり、このうち原野化した農地がおよそ270万平方メートル、再生可能な農地がおよそ100万平方メートルとなっています。

田中哲雄会長は「遊休農地を減らすことは重要だが、農業委員会として厳しい審査が必要になる」と話していました。

農業委員会では今後、実施箇所の選定作業を行い、市と協議を行ったのち、早ければ来年2月に実施する計画です。 -

水稲の種まき作業始まる

伊那市東春近車屋の共同育苗センターでは、水稲の種まき作業が始まっています。

9日には車屋協業組合の組合員およそ13人が育苗センターで作業を行いました。

毎年4月初旬に作業を始めていて、今年は例年より4日遅い4月4日から作業を始めました。

センターでは今年、例年とほぼ同じ5万箱、田んぼにして29枚分のコシヒカリの苗を育てます。

育てられた苗は、主に東春近地区を中心に伊那市内に配られる事になっています。

井上喜詮組合長は「この時期は気温の変化が激しいので、温度管理に注意したい」と話していました。

作業は20日頃まで行われることになっています。 -

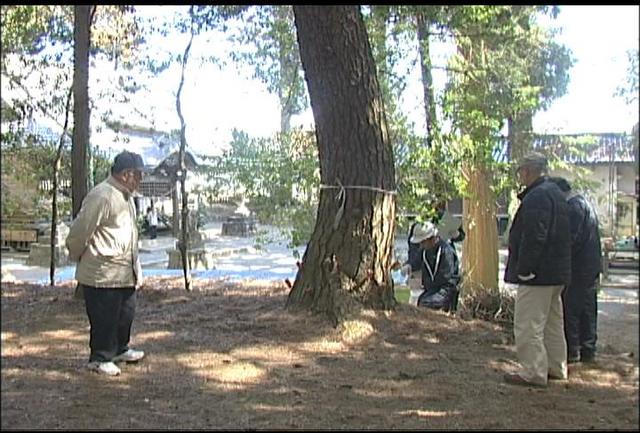

西町区区有林のアカマツに薬剤を注入

伊那市の西町区民などは、春日神社周辺の区有林にあるアカマツを、松喰い虫の被害から守る為の作業を4日、行いました。

4日は、西町区から依頼をうけた上伊那森林組合の職員が、松喰い虫被害から守る為の薬剤をアカマツに注入していました。

春日神社周辺の御射山西町区有林およそ8,000平方メートルの敷地には、100本ほどのアカマツがあります。

3月上旬に区が調査したところ、6本がすでに被害を受けていて、57本の木で薬剤の注入が必要ということが分かりました。

4日はそのうち23本にドリルで穴をあけ、薬剤を注入していました。

西町区では、「薬の効果がどの程度有効なのかチェックしながら、長年守ってきた区有林を今後も大切にしていきたい」と話していました。

なお、すでに被害が認められた6本については、伐採されることになっています。 -

JAが地元産の花を保育園にプレゼント

JA全農長野とJA上伊那は31日、伊那市内の保育園にアルストロメリアなど地元産の花を贈りました。

伊那市役所で贈呈式が行われ、JA上伊那花き部会の春日照夫部会長らが保育園の園長に花束を手渡しました。

花の寄贈は、花を身近に感じてもらおうと行われていて、伊那市への寄贈は今回が初めてです。

贈られたのは、保育園と幼稚園にアルストロメリアとラナンキュラスをそれぞれ1100本、小学校にユリの球根600個とグラジオラスの球根3600個です。

伊那市の伊藤健保健福祉部長は、「花き農家の皆さんの丹精込めて育てた気持ちを大事に受け取らせていただく」と感謝していました。

切り花は保育園の入園式に飾り、球根は小学校で育てるということです。 -

JA新規採用職員入組式

官公庁の年度納めの31日、JA上伊那では来年度新採用職員の入組式が行われました。

入組式は伊那市のJA上伊那本所で行われ、新採用職員21人が自己紹介しました。

新採用職員は、18歳から33歳までの学卒者19人、社会人経験者2人です。

JA上伊那の宮下勝義代表理事組合長は「迷うことなく、この職場で勤めきる強い気持ちを持ち、全国のJAのトップを目指して頑張ってほしい」と激励しました。

新採用職員を代表して下平佳樹さんは「仲間と共に向上心を失わず、気概を持って目の前の課題に一つずつ全力で取り組みたい」と誓いの言葉を述べました。

21人は4月1日、辞令を受け、それぞれの配属先で業務を始めます。 -

みんなで支える森林づくり上伊那地域会議

森林税を活用した事業について住民の意見を聞く「みんなで支える森林づくり上伊那地域会議」が11日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

11日は、今年度3回目となる会議が開かれ、事業実施状況や、来年度の事業概要について意見交換しました。

上伊那地域会議は、信大農学部の教授や、林業関係の代表者など10人で構成されています。

平成23年度事業の概要について県は、「上伊那からの木育推進事業の要望が増え、今年度の倍の事業費を予定している。」と説明しました。

他にも「手入れの遅れている里山での間伐を促進するため、間伐面積を増加させる」としました。

委員からは、木育に関しての意見はなかったものの、森林整備については「場所によってはまだまだ整備が進んだ実感がない」などの意見が出ていました。 -

農事組合法人みすず 設立

美篶営農組合は、より効率的な運営を目指し、農事組合法人「みすず」をこのほど設立しました。

11日夜にはJA上伊那美篶・手良支所で設立総会が開かれ、組合員などおよそ60人が出席しました。

美篶地区は、伊那市で最も有休荒廃地の少ない地区で、川下り米など評価の高い米が獲れる地域でもあります。

しかし、高齢化や担い手不足など、農業、農地の継承が深刻な状況になっています。

今回、農地・農業を守り、地域農業の振興をはかっていこうと、法人を設立しました。

理事長に選任された堀内利男さんは「設立して終わりではなく、今日がスタート。みんなで知恵を出し合って美篶の農業を守っていきたい」とあいさつしました。

伊那市によると、市内の集団営農組織の法人化は3例目で、367人が加入する「みすず」は最も大きい農事組合法人になるということです。

262/(木)