-

伊那市桜守の会 市内の桜調査へ

地域桜守でつくる伊那市桜守の会は、今年度市内の桜の樹勢調査を行います。 8日は、長年にわたり高遠城址公園の桜守を務めた稲辺謙次郎さんを講師に迎え、調査方法についての講習会が開かれました。 伊那市では、平成19年から2年間かけて市内全域の桜の分布や景勝地の調査を行い、1,764か所、1万1,378本を確認しました。 今回は、調査から8年が経ち、樹勢の変化や木の増減などがでてきているため、市からの依頼を受けた会が実施するものです。 桜守の会の会員39人が、市内を4地区に分けて行い、樹勢の勢いを3段階で評価し病害虫の有無や作業の必要性を調査表に書き入れていきます。 講習会では、稲辺さんが調査の仕方をアドバイスしていました。 調査期間は、来年度までを予定していて、その後は対応が必要な桜について協議していく計画です。

-

天竜川で水生生物 水質調査

天竜川に住む水生生物できれいな水かどうかを調べる水質調査が、4日、箕輪町沢の伊那路橋付近で行われました。 箕輪町沢の調査には、親子20組ほどが参加しました。 この水質調査は、国土交通省天竜川上流河川事務所が毎年行っているもので今回で33年目です。 管内の12か所で7月29日から7日間にわたり行われています。 子どもたちは、川で捕まえた水生生物を、指標に基づいて分類しました。 きれいな水に住むヒラタカゲロウ類や、ややきれいな水に住むヒラタドロムシ類、きたない水に住むヒルなどが見つかりました。 最も多く見つかったのはきれいな水に住む水生生物だったため、伊那路橋付近の水は、水質階級Ⅰの「きれいな水」と区分けされました。 ここ10年間はすべての天竜川の調査か所で「きれいな水」と判定されているということです。 天竜川上流河川事務所では、「より多くの人に川に親しんでもらい、水質に関心を持ってもらいたい」としています。 なお、今年は例年の3倍となる600人ほどが調査に参加しています。

-

夏休みにカヌー体験

夏休み中の小中学生が29日、伊那市長谷の美和湖でカヌーを体験しました。 カヌー体験は伊那市総合型地域スポーツクラブが企画したもので上伊那の小中学生およそ20人が参加しました。 パドルの扱い方やカヌーの乗り方を教わったあと参加者は湖で実際にカヌーを体験しました。 指導したのは小学校教諭の北澤夏樹さんでカヌーが転覆しないためのコツをアドバイスしていました。 カヌーは北澤教諭が伊那小学校で勤務していたときに総合学習の時間で児童とともに作ったものを使っています。 伊那市総合型地域スポーツクラブでは「子どもたちに伊那の豊かな自然を見直す機会にしてもらいたい。」と話していました。

-

連絡協議会が箕輪町交番に支援物資

箕輪町交番連絡協議会は5日夏場のパトロールに励む交番の署員に支援物資を贈りました。 協議会は夏と冬の年2回、交番に支援物資を届けています。 今回はカップ麺や飲料水、栄養ドリンクなど5万円分を届けました。 役員7人が訪れ、平澤久志会長は「安心安全の暮らしができるのも、署員が昼夜を問わず頑張っていただいているおかげ。いくらかでも応援できればと思う」とあいさつしました。 髙橋公男所長は、「皆さんからご支援いただき、元気づけられている。引き続き頑張っていきたい」と感謝しました。 今年の箕輪町での犯罪発生件数は6月末までに51件で去年より12件増加しています。 交通事故は、死亡事故が3件で2件増加し、人身事故は33件で18件減少しています。

-

6日、7日は伊那まつり

6日7日は、第44回伊那まつりが行われます。 市街地では、5日、まつりの準備が進められていました。 いなっせ北側広場では、伊那商工会議所青年部のメンバーがテントの設営などを行っていました。 いなっせ北側では、5日の午後2時から高遠中と高遠高校の生徒による合唱の他、長谷中の生徒による太鼓演奏が行われます。 市民おどりは、あすの午後5時30分から春日公園下交差点からJR伊那北駅前交差点までの1.5キロ区間で行われます。 7日は、花火大会が開かれ、84番組およそ4,500発が打ち上げられます。 伊那ケーブルテレビでは、市民おどりは午後4時15分から、花火大会は午後7時からご覧のチャンネルで生放送します。

-

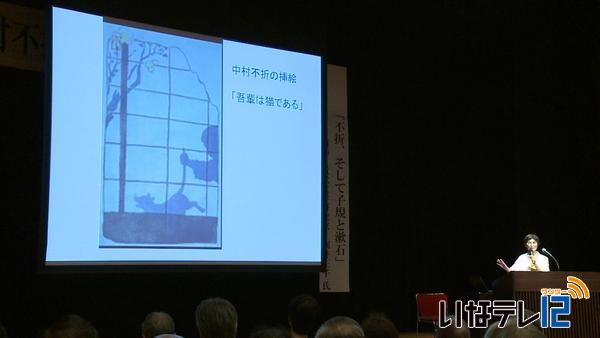

中村不折生誕150周年記念 講演会

伊那谷にゆかりのある書家で洋画家の中村不折の生誕150周年を記念した講演会が4日、伊那市のいなっせで開かれました。 近代文学研究家の堀井正子さんが「不折、そして子規と漱石」と題して講演しました。 講演会では、堀井さんが、中村不折と正岡子規の手紙のやりとりに焦点をあてて話をしました。 不折は、挿絵の担当をしていた日本新聞社で子規と出会い、以後生涯の友となります。 2人は手紙を何度か送りあっていて、堀井さんはその中の1つを紹介しました。 不折は夏目漱石の友人でもあり、漱石が小説家として世に出た「吾輩は猫である」の挿絵を描いています。 中村不折は、幼少期を伊那市高遠町で過ごした伊那谷にゆかりのある書家で洋画家です。 今年は不折が誕生してから150周年を迎えることから様々なイベントが行われています。 会場にはおよそ200人が訪れ、堀井さんの話に耳を傾けていました。

-

高校生が演劇の舞台学ぶ

上伊那の高校の演劇部員を対象にした演劇舞台セミナーが4日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 演劇舞台セミナーは、毎年9月に行われる上伊那の高校の演劇部の地区発表会に向けて、演技だけでなく裏方の仕事も理解してもらおうと、伊那文化会館が毎年開いているものです。 セミナーには、高校の演劇部に所属する生徒と教員、東部中学校の生徒合わせて53人が参加しました。 この日は、舞台の大道具の仕組みや道具の配置について学びました。 伊那文化会館の柴田司さんから説明を聞いたあと、実際に木材を配置する実践練習を行いました。 柴田さんは「道具はしっかり組み立てないと怪我に結びつきます。お互いが声を出し合って確認することが大切です」と話しました。 演劇舞台セミナーは、音響・照明・大道具の3つを毎年1分野ずつ交代で行っていて、来年は音響を学ぶことになっています。 上伊那の高校の演劇部の地区発表会は、9月11日に伊那文化会館で開かれる予定です。

-

新山保育園に大型積み木

伊那市新山の産業廃棄物処理業の「ファットエヴァー」は地元の新山保育園に、大型積み木を寄付しました。 リズム室に子どもたちが集まり、プレゼントされた積み木が披露されました。 積み木をプレゼントしたのは、新山の産業廃棄物処理業のファットエバーです。 ファットエヴァー社長の鈴木 教仁さんが、新山保育園の保護者会長の細井道浩さんと知り合いだったことが縁で、今回、保育園の要望を受けて50万円相当の積み木を送りました。 子どもたちは鈴木社長にお礼の歌をおくりました。そのあと、早速、積み木を使って遊んでいました。 新山保育園では、「古い積み木があったがささくれだって危険で使うことができなかった。高価なものなので大変ありがたい」と話していました。

-

「読書大賞」のポップの作成講習会

上伊那の高校生が選ぶ「読書大賞」の大賞候補作品をPRするためのポップの作成講習会が2日、箕輪町の箕輪進修高校で開かれました。 この日は、㈱平安堂の清水祐一さんと有賀早紀さんを講師に招き、有賀さんの作品を手本に生徒がポップを作成しました。 上伊那8校の高校の図書委員などでつくる上伊那高等学校図書館協議会では、高校生が、その年のテーマに合ったオススメの本を選ぶ「読書大賞」を平成21年から行っています。 今年の読書大賞のテーマは「戦後」で、7つの候補作品が挙がっています。 コメントやイラストを描いたポップで大賞候補の本を手に取ってもらえるよう今回講習を受けました。 清水さんは「見やすく分かりやすい内容で描いてください。手にとってもらうまでがポップの役割です」と話していました。 今後、それぞれの高校で候補作品を生徒達に読んでもらい、12月の投票で大賞を1冊決めるということです。

-

夏休み中の小学生に高校生が書道披露

夏休み中の小学生が通う「進徳館夏の学校」の一環で2日、伊那市高遠町の高遠高校の生徒と教員が、書道を披露しました。 この日は、高遠高校の芸術コース書道専攻の内田眞恵さんと、教員の泉逸男さんが小学生の前で書道を披露しました。 高遠小学校と高遠北小学校の児童およそ100人は、夏休み中の4日間で高遠の歴史や文化を学ぶ「進徳館夏の学校」に参加していて、この日がその最終日です。 夏の学校を主催する高遠町公民館から依頼があり、今回初めて書道が披露されました。 内田さんは、全身を使って「夏」の文字を書きました。 泉さんは、3つの言葉を書きました。 泉さんは「龍徳は困っている人を助ける、友達を大切にするという意味で書きました。よく遊んで、そして高遠の土地に誇りを持ってください」と話しました。 書いた作品は、進徳館に飾るということです。

-

第44回伊那まつり デザイン採用者表彰式

6日と7日に伊那市内で行われる第44回伊那まつりのポスター・Tシャツ・うちわのデザインの採用者の表彰式が2日、市役所で行われました。 ポスターのデザインで最優秀賞に選ばれたのは、長谷中学校2年の野口秀太さんの作品です。 今年は、市内6つの中学校から155点の作品が寄せられました。 野口さんの他に、8人が優秀賞に選ばれました。 Tシャツのデザインに採用されたのは、今年から市内の広告会社に勤めている降旗早紀さんの作品です。 うちわのデザインに採用されたのは、伊那東小学校5年の渡邊翔太さんの作品です。 Tシャツは9点、うちわは3点応募があったということです。 伊那まつり会長の白鳥孝市長は「どれもすばらしいデザインでアイデアや経験が盛り込んである。市民に愛してもらえると思う」と話しました。 伊那まつりは、6日に市民おどりが、7日に花火大会が行われます。

-

藤華流ゆかた会

日本舞踊の藤華流のゆかた会が伊那市高遠町のさくらホテルで開かれ、門下生がゆかた姿で踊りを披露しました。 ゆかた会は、親睦を深めながら暑い夏を乗り切ろうと毎年、この時期に開かれています。 17日は、市内5つの教室の門下生50人が日頃の成果を発表しました。 ステージでは、お揃いのゆかた姿で踊りや歌を披露しました。 最年少は、西春近北小学校5年生の橋爪纏さんで祖母に影響されて日本舞踊を始めたということです。 家元の藤華久三さんは「暑さに負けないよう、みんなが心をひとつにして発表することができました」と話していました。

-

アオギリの前で黙とう

社会奉仕団体伊那中央ロータリークラブは、広島県に投下された原爆で被爆したアオギリの木の前で2日、黙とうをささげました。 2日は、伊那中央ロータリークラブの会員20人が伊那市の高尾公園にあるアオギリの前に集まり黙とうをしました。 昭和20年の広島への原爆投下で、爆心地から1.3キロ離れた場所に生えていたアオギリの木は、樹皮の半分が焼けてえぐられたものの、現在も枯れることなく成長し続けています。 平和への思いを未来に託そうと伊那中央ロータリークラブでは、このアオギリの種を発芽させた苗木を平成25年5月に高尾公園内に植樹しました。 クラブの会員が管理をしていて、当時は30センチほどでしたが、現在は5mまでに成長しました。 伊那中央ロータリークラブでは「平和な世界が続くよう呼び掛けていきたい」と話していました。

-

ポケモンGOで公共交通利用促進

世界中で人気を集めているスマートフォン向けのゲームアプリ「ポケモンGO」の日本での配信が先月から始まり伊那地域でも多くの人が楽しんでいます。 これを利用して公共交通の利用促進を図る取り組みも始まっています。 ポケモンGOはスマホのGPSの位置情報を使い、街中に出没するモンスターを捕まえたり戦わせたりして遊ぶゲームです。 市内でも観光名所や公共施設などがゲーム内のアイテムを確保できるポケストップとして設定されています。 伊那市の伊那バスターミナルです。 ポケストップに設定されていて、バスを待っている学生たちが楽しんでいました。 伊那バス株式会社では、ポケモン人気に合わせ、市街地循環バス路線のポケモンマップを製作しました。 マップには、路線沿いのポケスポットが紹介されていて、バスに乗りながらアイテムがとれるということです。 伊那バスでは、「公共交通に関心を持ってもらい夏休み中の子どもたちにバスに乗ってもらうきっかけになって欲しい」と話します。 ポケストップが数多くある伊那市の伊那公園です。 2日も、スマホを片手にポケモン探しをしている人の姿が見られました。 伊那警察署によりますと、事故や犯罪などはこれまで起きていないということですが、「マナーを守って遊んで欲しい」と呼び掛けています。 伊那警察署では、夏休み期間中に公園などで街頭啓発活動を行う計画です。

-

上伊那6月有効求人倍率 1.26倍

上伊那の6月の月間有効求人倍率は、5月を0.02ポイント上回る1.26倍でした。 6月の求人数は3、715人、求職者数は2、941人で、求人倍率は5月を0.02ポイント上回る1.26倍でした。 求人倍率が上がったことについてハローワーク伊那では、製造業や建設業などからまとまった求人が出たことが要因だとしています。 6月の求人倍率は全国が1.37倍、長野県は1.42倍となっています。 ハローワーク伊那では雇用情勢について、着実に改善が進んでいると前月の判断を据え置きました。

-

信州パーキング・パーミット 南箕輪村に制度区画設置

県の障がい者などの為の駐車利用制度「信州パーキング・パーミット制度」を活用した駐車場が、南箕輪村に整備されました。 信州パーキング・パーミット制度は、障がい者や高齢者、妊婦など、歩行が困難な人が優先的に車を駐車できる制度です。 車いす用スペースが青、高齢者や妊婦、ケガをしている人のためのスペースが緑です。 車を止めるには、県が交付する県内共通の利用証を掲示する必要があります。 掲示していない車には、注意喚起をする張り紙が張られます。 利用証の申請は、伊那合同庁舎で行える他、10月1日からは、役場の健康福祉課窓口でも受け付けが始まります。 南箕輪村では、役場正面駐車場に3区画、大芝公園プール駐車場に4区画が整備されました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市が市役所駐車場に専用スペースを設けています。

-

南信の若手クリエーターグループ 情報冊子自費出版

上伊那と木曽地域を中心としたクリエイターズユニットCAMPは、ファッションやコラム、インタビュー記事などを掲載した南信地域の情報冊子を、7日に出版します。 冊子のタイトルは、ユニット名と同じ「CAMP」で、1冊税込540円です。 創刊号では、週に3日以内しか店を開かないパン屋や、葦笛職人へのインタビュー、飯田線の魅力を伝える企画などを、24ページにわたり掲載しています。 1日は、7日の販売を前に記者会見が開かれ、代表の小澤純一さんら4人が、出版までの経緯などを説明しました。 南信地域初のクリエーターズユニットCAMPは、フリーのライターやアートディレクターなど9人の集まりです。 自分たちの住む地域の暮らしの在り方や土地の魅力を伝える冊子を作り県内外に発信しようと、去年9月に発足しました。 創刊号は、3,000部作られ、県内の書店や雑貨店で販売される他、メンバーにUターン・Iターン者が多いという利点を活かし、首都圏などでも販売されます。 今後は、仙醸蔵を拠点に活動するということで、8月17日からの高遠ブックフェスティバルでは、出版記念を兼ねたイベントを計画しています。 冊子は、7日に大町市で開かれる本のイベントで販売され、以降は市内の雑貨店や直接予約で購入することができます。 1年に2冊のペースで販売され、次号では狩猟や採集をテーマに企画を練っているということです。 (問い合わせ 小澤純一さん090-5429-6584)

-

県ポンプ操法大会 南箕輪村小型ポンプ初入賞の5位

長野県消防ポンプ操法大会が、31日、小海町で開かれ、上伊那の代表として出場した南箕輪村南殿の第2分団第2部が5位入賞となりました。 ポンプ操法・ラッパ吹奏大会の長野県大会が、昨日、小海町総合グラウンドで開かれました。 大会は、消防団員の操法技術向上と練習の発表の場として開かれていて、今年で58回目です。 13チームがエントリーした小型ポンプ操法の部には、南箕輪村南殿の第2分団第2部が出場しました。 南殿は、安定した操法を見せ、5位入賞しました。 小型ポンプの部で、南箕輪村のチームが入賞したのは初めてです。 12チームがエントリーしたポンプ車操法の部には、伊那分団第2部が出場し、結果は6位でした。

-

伊那市地蜂愛好会 蜂追い大会

伊那市地蜂愛好会恒例の蜂追い大会が31日ますみヶ丘平地林で開かれました。 31日は伊那市地蜂愛好会のメンバー15人が参加し、地蜂の巣をとるための蜂追いをしました。 クロスズメバチを餌のイカでおびき寄せ、目印をつけて放ち、そのあとを追いかけます。 それを繰り返して地面の中に作られた巣の場所を探し出します。 伊那市地蜂愛好会は、伊那谷伝統の蜂追いの技術を高め、 継承していこうと年に1回蜂追い大会を開いています。 会員らは協力して蜂を追いかけ、地面の中にある巣を見つけていました。 31日は全部で7個の巣を見つけたということです。 巣は秋のコンテストに向けて育てるということです。

-

夏祭りシーズン あす みのわ祭り

夏祭りシーズンとなり伊那ケーブルテレビ放送エリア内ではトップを切って30日、みのわ祭りが行われます。 会場となる日の出工専地区とみのわ天竜公園では関係者が準備を進めていました。 みのわ祭りは午後1時に開幕し踊りや神輿、ステージ発表が行われるほか屋台が並びます。 打ち上げ花火は午後7時40分から、手筒花火は午後8時から行われます。 伊那ケーブルテレビでは午後4時から6時まで踊りを中心に121チャンネルで生中継します。

-

ヒマワリの迷路で園児楽しむ

伊那市の西箕輪南部保育園の近くの畑に2万5千本のひまわりで作った迷路が完成し、園児が畑の中を歩き楽しんでいます 29日は、西箕輪保育園と西箕輪南部保育園の園児が訪れ、ひまわりの迷路を楽しんでいました。 園児たちは、入り口から勢いよく入ると、2メートル程に伸びたヒマワリの中を歩き回っていました。 これは若手農家などでつくるJA上伊那青壮年部西箕輪支部のメンバーが、遊休農地を活用し5月に種をまき育てたものです。 青壮年部では子供たちに農業の楽しさを知ってもらおうと、保育園や学校に出向き子供たちと野菜の栽培などをしています。 迷路も、その活動の一環で作りました。 植えられているヒマワリは切り花専用の品種で花粉が飛ばず、花粉アレルギーの子どもでも楽しめるということです。 迷路から出た園児にはヒマワリの花がプレゼントされました。 ヒマワリは誰でも自由に持ち帰る事ができますが、青壮年部では保育園の近くなので、車の運転に注意してほしいと話していました。

-

日影区納涼祭 区民が交流

伊那市日影区の恒例行事ふれあい納涼祭が23日、公民館前で行われました。 納涼祭では、輪投げや流しそうめん、獅子舞などが披露され多くの家族連れで賑わっていました。 日影区ふれあい納涼祭は、住民の交流の場として20年以上前から毎年行われています。 公民館分館と区の役員で実行委員会をつくり、イベントの企画や運営を行っています。 日影区によりますと、現在区にはおよそ600戸あり、ここ数年は若い世帯が増えているということです。 池上喜恵区長は、「納涼祭では世代を超えて大いに楽しみ、地域の絆を深めてほしいです」と話していました。

-

関東甲信地方 梅雨明け

気象庁は、関東甲信地方が「梅雨明けしたと見られる」と、28日発表しました。 この日の伊那地域は午前中、雲に覆われ、すっきりしない天気となりましたが、午前11時に、気象庁は「関東甲信地方が梅雨明けしたと見られる」と発表しました。 平年より7日、去年より18日遅いということです。 正午過ぎには晴れ間も見え、南箕輪村の大芝高原マレットゴルフ場では、マレットを楽しむ人の姿が見られました。 28日の伊那地域の日中の最高気温は30.9度まで上がり暑い一日となりました。 長野地方気象台では、この先1週間は高気圧に覆われ気温が上がる日が続く見込みで、熱中症に注意するよう呼び掛けています。

-

JA上伊那「伊那華の新そば」販売開始

JA上伊那のプライベートブランド「伊那華シリーズ」から、上伊那産のそば粉を使った「伊那華の新そば」の販売が、28日から始まりました。 「伊那華の新そば」は、100%上伊那産のそば粉を使っていて、希少品種「しなの夏そば」も使われています。 夏そばは、5月に播種作業を行い、7月13日から刈り取りが行われています。 伊那華の新そばは、2012年から毎年この時期に販売していて年々販売数が伸びているということです。 値段は、1パック3人前865円で、今年は去年より1,000パック多い1万9,000パックを販売します。 JA上伊那の伊那華の新そばは、28日から南箕輪村のファーマーズあじ~なで販売が始まっていて、30日からはAコープやファミリーマートなどでも販売されます。

-

建物破壊し震災救出訓練

使われなくなった建物を活用し、震災で家屋が倒壊したとの想定で実際に建物を破壊して救助する訓練が、28日伊那市内で行われました。 訓練は、上伊那広域消防本部救助隊と、長野県警察本部の合同で行われ、消防から28人、警察から30人が参加しました。 2階に穴をあけ、1階にいる要救助者を救出する訓練を行いました。 時間の短縮のためと、タンカが通れる幅を確保するため、90センチの三角形の穴を、ドリルやハンマー、カッターなどを使ってあけていきます。 閉鎖が決まり解体する予定の女性プラザ伊那を伊那市が提供し、訓練が実現しました。 地震で家屋が倒壊し、上からしか侵入できないとの想定で訓練が行われました。 女性プラザ伊那は鉄筋コンクリートで、隊員らは安全を確認しながら梯子やロープを使って要救助者に見立てた人形を救助していました。 長野県警察本部では、今年に入ってから、安曇野市や長野市などで、このような破壊を伴う訓練を行っています。 上伊那広域消防では今回が初めてだということです。 上伊那広域消防本部と長野県警察本部では、ともに連携を深め、今後にいかしていきたいとしています。

-

上牧里山づくり 意識調査結果報告

区をあげて里山づくりに取り組んでいる伊那市の上牧地区で、アドバイザーを務める信州大学准教授の講演会が27日の夜、開かれました。 講師を務めたのは、信州大学総合理工学研究科の上原 三知准教授です。 上牧の住民でつくる上牧里山づくりは、上原准教授を平成25年からチーフアドバイザーに招いて活動しています。 この日は上牧区民を対象に行った調査の結果が報告されました。 高齢者を対象に行った調査で作成された、子どもの頃に遊んだ上牧のイメージマップには、神社や公民館、田んぼなど多彩なシンボルが上がりました。 しかし、小学生を対象に行ったマップでは、団地と学校の往復が中心の特徴しか上がりませんでした。 上原准教授は、「多くのシンボルをイメージできることが、将来もこの地域で住み続けたいという思いにつながる」と話していました。 開発からの保護に対してお金を支払ってもよいかというアンケートに対し、上牧地区の住民321人から回答が得られ、上牧のほとんどの地域で、100%近くの住民が支払っても良いと回答したとしています。 上牧里山づくりでは、「他地域からも来てもらえるよう整備に力を入れ、知ってもらう活動に取り組んでいきたい」と話していました。

-

創造館で「戦争の中の上伊那図書館」

伊那市創造館の前身、上伊那図書館に残された文書から戦争について考える特別展「戦争の中の上伊那図書館」が、27日から始まりました。 会場には、戦後71年を経て新たに発見された資料を含め、戦前、戦中、戦後の文書や、ポスター、冊子などが並んでいます。 今回は、伊那市創造館の前身である上伊那図書館に残された資料から、戦争という時代の波にのまれていく図書館をテーマにしています。 上伊那図書館で当時徴兵検査が行われていて、毎年1000人の20歳の若者が検査を受け、図書館の前で記念撮影を行いました。 上伊那図書館の周辺では、飛行機を動かすためのオイルを採取するため、ヒマという植物が植えられました。 そして戦後、機密文書を燃やすよう県から送られてきた文書が保管されていました。 この終戦記念日特別展「戦争の中の上伊那図書館」は、来月31日まで、伊那市の創造館で開かれていて入場は無料です。

-

みのわ祭り 熊本・大分物産販売で支援

箕輪町商工会は、4月の地震で被災した熊本や大分を応援しようと、みのわ祭りで物産の販売を行います。 27日は商工会理事の栗原勇雄さんと、根橋尚志さんが、チラシや物品の確認をしました。 商工会では、少しでも被災地の役に立とうと、熊本県と大分県の飲み物や果物の缶詰を販売する事にしました。 みのわ祭り当日は、向山製作所の東側に「商工会復興支援マーケット」を開き、午後1時から午後9時まで販売します。 復興マーケットでは、熊本県の水や大分名産のみかんジュースなど飲み物が4種類、果物の缶詰2種類を販売します 原価に支援金の50円を足した金額が販売価格となっています。 商工会では、売り上げの利益分全額を、箕輪町を通して被災地に送る事にしています。

-

応急危険判定士と行政の担当者が意見交換

大地震が発生した時に建物の倒壊の危険性などを判定する応急危険判定士と行政の担当者の集会が21日、伊那市のいなっせで開かれました。 集会には、応急危険判定士の資格取得者と上伊那8市町村の行政の災害担当者52人が参加しました。 集会では、県建築士会上伊那支部防災委員長で熊本地震の被災地に判定士として派遣された丸山幸弘さんが、発災後判定士がマニュアル通りに動けなかったと報告しました。 応急危険判定士は、地震発生時に住民が避難して良い場所かどうか判断する人で、21日現在、資格を持つ人は上伊那に72人います。 判定士の資格を得るには建築士である必要があります。 熊本地震などで判定士の初動体制の必要性が改めて浮き彫りとなり、判定士と行政担当者の連携を深めようと今回開かれました。 判定士は、地震発生から8時間以内に避難施設を危険度に合わせ3つに色分けします。 赤が立ち入り禁止、黄色が立ち入る場合に注意が必要、緑が安全に使えるということです。 集会では、市町村ごとに分かれてグループディスカッションを行いました。 出席者からは「色分けの意味を住民に広く周知することが必要だ」といった意見が出ていました。 今後は、市町村ごとに担当する避難施設の視察を行うなど、地震に対しての備えを充実させていくとしています。

-

箕輪西小学校恒例 全校でカレー作り

箕輪町の箕輪西小学校の恒例行事、全校カレーパーティーが21日、ながた自然公園で行われました。 この日は、全校児童99人が10のグループに分かれてカレーとサラダを作りました。 1・2年生がサラダを、3年生から6年生がカレーを作りました。 箕輪西小学校では、毎年この時期にカレーパーティーを行っています。 野菜は主に地元で穫れたものを使っていて、じゃがいもは、全校で育てて7月上旬に収穫したものです。 2時間程で完成すると、全員で味わっていました。 箕輪西小学校では「人数の少ない学校だが全校で行う行事を大切にして児童の交流を深めたい」と話していました。

92/(月)