-

箱根駅伝 地元から駒大・千葉選手にエール

2日と3日に行われた第89回箱根駅伝に、箕輪町出身の千葉健太選手が出場しました。

地元では、テレビ観戦で千葉選手を応援しようと関係者が集まり、エールを送りました。

午前8時。

箕輪町の箕輪閣には、およそ20人が集まり、千葉選手の健闘を全員で祈りました。

千葉選手は駒沢大学の4年生。

1年生の時から任されている復路のスタート6区を走ります。

駒沢大学は、トップの日体大から6分57秒後の9位でスタート。

6区は、20.8キロの下り坂です。

千葉選手は、2年生の時に区間新記録を作るなど、これまでに2回区間賞をとっています。

レースは終盤17キロ付近で動きます。

千葉選手は、前を走る選手を2人抜きます。

その様子がスクリーンに映し出されると会場から歓声があがりました。

千葉選手は、自身の持つ区間記録には4秒届かなかったものの、3つ順位をあげ6位で中継地点へ。

見事区間賞に輝きました。

応援する会では、実業団駅伝やマラソンなど、今後千葉選手の出場するレースを応援していきたいと話していました。 -

上古田スケート場オープン

箕輪町の天然スケート場、上古田スケート場が5日オープンしました。

5日は午前7時のオープンとともに家族連れが初すべりを楽しんでいました。

上古田スケート場のコースは一周230メートルほどで、今年は氷の表面が滑らかでいい状態だということです。

子どもたちは、保護者と手をつないだり、椅子を使うなどしてすべる練習をしていました。

上古田スケート場は、入場無料で、スケート靴を無料で借りることができます。

平日は午前7時から7時40分、土日は午前7時から10時15分までで、期間は2月3日日曜日までの予定です。 -

年始の話題 「福」を求めて長い列

伊那市のいなっせで2日、新年の初売りイベントが開かれ、多くの買い物客で賑わいました。

午前8時半のイベント開始前にはいなっせの正面玄関前におよそ300人の買い物客が集まりました。

イベントは、商店街を盛り上げようと、通り町2丁目、3丁目、いなっせの商店主らが毎年開いているものです。

例年、お宝投げとして行われているイベントですが、今年は地面が凍っていたため安全性を考慮して、商品券と餅の入った袋やお菓子1500個を手渡しで配っていました。

会場には長い列ができ、餅や商品券を受け取った買い物客らは、早速商品と交換していました。

初売り実行委員会の松沢一男委員長は「不景気が続いているが、年初めの景気付け。今年も通り町に買い物にきてもらえれば」と話していました。 -

真冬並みの寒さの中新年迎える準備

28日の伊那地域は、日中の最高気温が0度とこの冬一番の寒さとなりました。そんな中各地で新年を迎える準備が行われました。

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームでは、来年2013年にちなんで、2013本の〆の子が飾られました。

28日の伊那の最高気温は、0度で1年で最も寒い1月下旬から2月上旬を下回る寒い一日となりました。 -

国道361号権兵衛街道に案山子設置

交通事故が多発する国道361号権兵衛街道。

ドライバーの交通安全意識の高揚を図るため、警察官そっくりの案山子が一役買います。

高さは180センチのこの案山子。

ヘルメットなど細かいところまで警察官に似せて作られています。

伊那市西箕輪と南箕輪村南原地籍の国道361号権兵衛街道では、今年1月から29日までに17件の交通事故が起きています。

伊那署管内では、今年5件の事故で6人が亡くなっていて、うち3人がこの付近で亡くなっています。

案山子を制作したのは、伊那市高遠町の矢沢親男さんです。

矢沢さんは、ボランティア活動で道路脇に花を植えていたところ、制限速度を超えて走る車に危険を感じました。

そこで、今年10月、畑に使う案山子に警察官に似せたの衣装を着せ道路脇に立たせました。

すると効果はてき面。

スピードを出す車が減ったと矢沢さんは話します。

警察にも地域住民などから反響が寄せられていて、伊那署と伊那交通安全協会ではこの案山子を使って事故防止に役立てようと、今回矢沢さんに依頼し、事故の多いこの国道に案山子を2体設置することになりました。

伊那署では、案山子設置が交通事故抑止につながればと期待しています。 -

信州みのわ花街道 年間活動賞

箕輪町西部地域の住民有志や各種団体でつくる、信州みのわ花街道推進協議会は、日本風景街道の中部ブロックで年間優秀活動賞に選ばれました。

26日は、箕輪町役場で表彰式が行われ、協議会の唐沢荘介会長が、飯田国道事務所の花木道治所長から賞状を受け取りました。

協議会は、県道与地辰野線沿線の住民団体や学校、企業など12団体で構成され、平成19年に発足し、町内のおよそ8キロの区間にハナモモや杏などを育てています。

年間優秀活動賞は各団体の活動の励みとなり、他地域の模範となる取り組みを紹介しようと今年度、風景街道中部地域協議会が創設しました。

日本風景街道に中部では、22ルートが登録されていて、今回5ルートが年間優秀活動賞に選ばれています。

賞状を手にした唐沢会長は、「来年は活動を始めて10年の節目を迎える。これからも、メンバーといいアイデアを出しながら、地域振興をはかっていきたい」と話していました -

重大ニュース(6) 来年は駒ケ岳遭難から100年

大正2年1913年に中箕輪尋常高等小学校の生徒ら11人が犠牲となった駒ケ岳遭難から来年100年を迎えます。

100年を前に、駒ケ岳遭難を題材にした映画「聖職の碑」が7月、34年ぶりに伊那旭座で上映されました。

映画は、新田次郎の小説を基に1978年昭和53年につくられたものです。

10月には、箕輪町郷土博物館で当時の資料を展示した特別展が開かれました。

会場には、遭難に関する手記や新聞のほか、身に着けていた衣類など当時の様子を伝える貴重な資料が並べられました。

町では、遭難事故を後世に伝えていきたいとしています。 -

今日の伊那地域 この冬一番の冷え込み

27日の伊那地域の最低気温はマイナス10.4度で、この冬一番の冷え込みとなりました。

伊那市高遠町の山室川の水面には、氷がはっていました。

長野地方気象台によりますと、28日は移動性の高気圧におおわれ寒さは27日より若干緩む見込みですが、夜には再び低気圧が接近し、夕方以降、雪か雨が降ると予想しています。 -

非持山高齢者クラブ 地域にしめ縄

伊那市長谷非持山の高齢者クラブは、地域が安全に、良い年を迎えられるようにと、地域内の施設にしめ縄の飾り付けを行いました。

27日は、非持山公民館に高齢者クラブの会員10人ほどが集まりしめ縄づくりを行いました。

非持山高齢者クラブは、20年程前から、しめ縄作りの伝承をかねて、地域の施設をしめ縄で飾って新年を迎えようと、毎年、年末にこの作業を行っています。

27日も地区の長老から指導を受けながら、飾りをつくり、公民館や、お寺、神社にしめ縄を飾りました。

非持山地区では、「高齢者の皆さんは、一年中地域のために尽くしてくれている。非持山の自治の潤滑剤」と話していました。 -

重大ニュース(3) 新伊那消防署は富士塚北側

老朽化に伴う新しい伊那消防署庁舎の移転新築は、伊那市の富士塚グラウンド北側とすることが決まりました。

用地については、旧上伊那農業高校定時制グラウンド、美篶工業団地、伊那中央病院周辺、富士塚グラウンド周辺の4か所が候補地にあがっていましたが、利便性、立地性、経済性など27項目による評価で富士塚グラウンド周辺に決まりました。

敷地面積はおよそ8,000平方メートル、事業費はおよそ18億5千万円としていて、平成27年度中の供用開始を目指します。

消防本部の位置についても新しい伊那消防署と併設して設置するとの案が示されています。 -

重大ニュース(4) ごみ施設アセス準備書公告

上伊那広域連合が進めている新しいごみ中間処理施設の建設に係る、環境影響評価・環境アセスメント準備書が10月4日に公告されました。

アセス準備書の総合評価では、施設の建設と稼動が周辺に及ぼす影響は、適切な保全措置を講ずることで最小化できるとしています。

公告にあわせ、地元富県などで説明会が開かれ、アセス準備書に示されている、大気や騒音などの17項目の予測・評価した結果の概要が示されました。

広域連合は、県の技術委員会や知事意見などを踏まえて必要があれば修正し、4月下旬には評価書をまとめる予定です。 -

2012重大ニュース(1) 土地開発公社 解散へ

伊那市土地開発公社の在り方について検討してきた委員会は、「平成25年度末までに解散すべき」とする検討結果を、8月に白鳥孝市長に答申しました。

委員会では、「土地の値段が下がり続ける中でこれまでのような実績を持続するのは厳しい」として、解散すべきとの検討結果を報告しました。

市では、答申を受け、公社を平成25年度末で解散とするプランを10月に公表しました。

市は、公社の保有地などを引き継ぎますが、金融機関から借入金、およそ26億円について肩代わりします。

平成24年度改訂版の財政健全化プログラムでは、保有地が売却できない場合、市の財政は赤字となるとる推計しています。 -

入野谷 今季は通常どおりに営業

経営が赤字となっている、伊那市長谷の宿泊・日帰り入浴施設入野谷。

経営が厳しい冬季間の営業について検討されましたが、今年度は通常通り営業する事が決まりました

25日は、伊那市の長谷総合支所で地域協議会が、開かれ、赤字が続いている入野谷の営業について議論しました。

入野谷を運営する伊那市観光株式会社は、冬の間は利用客が減少する事から、経費削減の為、来年1月から3月にかけ、月曜日から木曜日は、入浴施設のみ営業するとの案を示しました。

入野谷の今年1月から3月の月平均の売り上げは、およそ250万円なのに対し、経費はおよそ450万円でした。

伊那市観光が提案した、入浴施設のみの営業にすると、経費をを半分に抑える事ができるという事です。

委員からは、「もう一歩踏み込んだ営業努力をしてから、考えるべきではないか」といった意見や

「早急に事をすすめないでほしい」など、伊那市観光の提案に反対意見が多く出されました。

意見交換後の多数決では、伊那市観光の提案は、反対多数でした。

伊那市観光の伊藤俊則専務は、「協議会の結果を重く受け止め、この冬の営業は通常通り営業を行っていく」と話していました。 -

2012重大ニュース(2) JR東海飯田線9駅無人化の方針示す

JR東海は、来年4月から飯田線の伊那北駅や、伊那松島駅など、県内9つの駅について無人化する方針を示しました。

11月、JR東海は、伊那市や箕輪町など、関係する自治体を訪れ、乗者数の減少などを理由に、無人化の方針を伝えました。

これに対し、上下伊那の沿線自治体でつくるJR飯田線利用促進連絡協議会は、JRに、協議の場を設けるよう要望書しました。

しかし、JR東海は、協議の場への参加について否定的な考えを示していました。

その後、両者の間で調整が行われ、来年1月21日に意見交換が行われる事になっています。 -

南アルプスジオパーク再認定審査

日本ジオパークとして認定されている南アルプスの再認定審査が26日から伊那市で行われています。

26日は審査を行う日本ジオパーク委員会の委員などが伊那市長谷の溝口露頭などを訪れました。

溝口露頭は、中央構造線が観察できる場所で、南アルプスジオパークガイドの会会員のガイドの様子を審査しました。

ジオパークは、地層や地形、断層など地質現象を観察できる場所で、南アルプス中央構造線エリアは平成20年に認定を受けました。

4年に一度更新が必要で、4年間の活動の成果や改善点、ガイドが養成できているかなどの審査を受けます。

審査員は「看板の図がわかりづらい。一般の人がどんな情報を知りたいか聞いてみると良い」などとアドバイスをしていました。

審査は27日まで行われ、27日は教育関係者などにヒアリングを行うことになっています。

審査結果は、来年1月以降に発表されるということです。 -

箕輪町図書館でオルゴールコンサート

箕輪町の箕輪町図書館で初めてのオルゴールコンサートが、23日、開かれました。

この日は、箕輪町図書館に今年4月に完成した世代間交流室でコンサートが開かれました。

演奏したのは、辰野町在住の北原昇さんです。

北原さんは、下諏訪町のオルゴールメーカーに勤務し部品の製造などに携わっていましたが

2年前に退職、現在は、オルゴールの魅力を伝えようと各地でコンサートを開いています。

今日は、1990年代から2000年の始め頃に製造されたものを使い、クリスマスにちなんだ曲など25曲を演奏しました。

北原さんは「金属が奏でる生の音色を楽しんでほしい」と話していました。

箕輪町図書館では、こうしたイベントを定期的に開き、普段図書館を利用しない人に足を運んでもらえるきっかけにしていきたいということです。 -

伊那市の1年を振り返る写真展

伊那市の今年1年の出来事を映した写真が28日まで伊那市役所市民ホールで展示されています。

市民に今年1年の出来事を振り返ってもらおうと毎年 この時期に開かれています。

今年1月から11月まで市の秘書広報課の職員が撮影した写真39点が展示されています。

今年度始まった赤ちゃんに木のおもちゃをプレゼントするウッドスタート事業や市にゆかりがあり各界で活躍している人たちに伊那市の魅力をPRしてもらう特命大使など様々な写真が並んでいます。

伊那市では、市民の笑顔を多くの人たちに見て欲しいと話していました。

伊那市の今年1年を振り返る写真展は28日まで市役所1階市民ホールで開かれています。 -

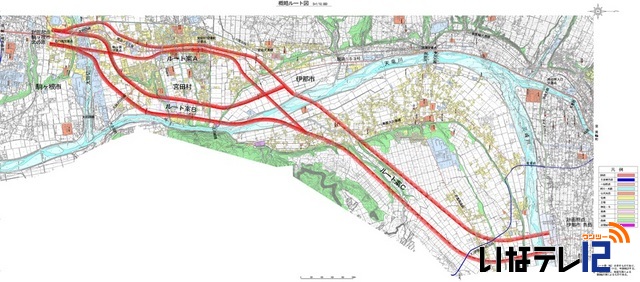

伊駒アルプスロード2ルート絞り込む

国道153号バイパス伊駒アルプスロードのルートが、25日伊那合同庁舎で開かれた検討委員会で4つのルートから2つに絞り込まれました。

伊駒アルプスロードの起点は駒ケ根市北の原、終点は伊那市青島の伊那バイパスです。

北の原から既存の153号を通り東春近の大沢川沿いを走るルートと北の原から天竜川右岸にバイパスし、大沢川沿いを走って青島に行くルートの2つに絞り込まれました。

25日の検討委員会で1本に絞り込む予定でしたが住民アンケートの結果などを踏まえ、さらに検討が必要とし絞り込みはしませんでした。

今後は天竜川右岸と左岸に分け、検討を進めます。

天竜川右岸地区についてはまちづくりや沿道環境も含め該当地区の住民参加のもと検討を行い、ルートの選定をします。

左岸地区については選定されたルートの中で具体的なルートの検討を行います。

伊那建設事務所では今後、行政単位でなく住民代表を交えながら検討を進めていきたいとしています。

また来年度の早い時期にルートを1つに絞り込みたいとしています。 -

年越し準備 春日神社でしめ縄飾りつけ

今年も残りわずか。各地では、新年を迎える準備が行われています。伊那市西町の春日神社では、23日、しめ縄の飾りつけが行われました。

この日、伊那市西町の春日神社氏子総代会のメンバー32人が集まり、しめ縄の飾りつけを行いました。

しめ縄は、今月初めに氏子らが手作りしたもので、神社本殿や鳥居など8か所に飾りつけました。

春日神社は、今からおよそ480年前に建立されたと伝えられていて、以来、地元西町の氏子が守り続けてきたということです。

春日神社では、31日の、大晦日、夜11時から除夜祭が行われ、参拝者には甘酒を振る舞うということです。 -

摘みたてイチゴでケーキ作り

クリスマスを手作りケーキで過ごしてもらおうと23日、摘みたてのイチゴを使ったケーキ作り教室が開かれました。

伊那市西箕輪の、みはらしいちご園には、8家族15人が集まりました。

参加者は、ケーキに乗せる赤く熟したいちごを選んでは、ひとつひとつ摘み取っていました。

手作りケーキ教室は、みはらしファームのパン工房麦の家が、毎年クリスマス前に開いているものです。

集まった家族は、用意されたスポンジケーキに生クリームをのせ摘み取ったばかりのいちごをトッピングしていました。

いちごの他にはチョコレートなどをのせ、思い思いのケーキを作っていました。

また半分に切ったいちごの中に生クリームを入れ、サンタクロースの顔を作り楽しむ家族もいました。

ある参加者は「自分たちで作ったケーキを食べて、楽しいクリスマスにしたいです。」と話していました。 -

地域のイルミネーション

地域のイルミネーションをお伝えするコーナー。

伊那市西町の市道沿いのイルミネーションです。

伊那市西町の市道原田井1号線沿いに並んだ店舗には、それぞれイルミネーションが飾られています。

クリスマスムードを楽しんでもらおうと個々に飾っているものですが、道沿いに並んだイルミネーションが通り過ぎる人たちの目を楽しませています。 -

伊那地域にまとまった雪

21日の夜遅くから22日朝にかけて、伊那地域ではまとまった雪が降り、市街地では雪かきをする姿が見られました。

長野地方気象台によりますと、本州の南の上空を通過した低気圧の影響によるもので、中南信を中心に雪が降りました。

中央自動車道ではチェーン規制が行われ、高速バスに30分から1時間の遅れが出たということです。

気象台では、あさってにも伊那地域で雪の降るところがあると予想しています。 -

クリスマスに愛の鐘で恋人宣言

南箕輪村の大芝高原にある愛の鐘のもとでカップルが恋人宣言をするクリスマスイベントが22日行われました。

今年は10組ほどのカップルや夫婦が参加し、愛の鐘のもとで愛を誓いました。

このイベントは、冬の大芝高原に足を運んでもらおうと大芝荘が行ったもので、今年で3回目です。

参加者は昔のヨーロッパで恋のシンボルだったといわれるトマトの形をしたカードを手すりに結びました。

会場では記念撮影も行われ、参加者には後日写真入りの恋人宣言証明書が郵送されるということです。

参加したある夫婦は、「結婚25周年を記念して参加しました。次は50周年の時に参加したいです」と話していました。 -

ロッジ吹上 3つの星レストランに

伊那市西箕輪のペンション、ロッジ吹上が、食育を発信する3つの星レストランに登録されました。

20日、ロッジ吹上のオーナー倉田節子さんに、伊那保健福祉事務所から3つの星レストランを表示するプレートが手渡されました。

3つの星レストランは、●栄養バランス●食文化の継承●食べ残しを減らす取組の3つの要件を満たすと登録されるもので、県が平成22年度から行っている事業です。

ロッジ吹上は、伊那市西箕輪吹上にあるペンションです。

登録対象となったメニューは、「馬刺しとホイル焼きの定食」です。

鮭のホイル焼き、味噌汁、馬刺しなど5品で、白菜やジャガイモ、小松菜、エノキダケなど、全て自家栽培したものを使っています。定食は、宿泊客の食事として提供しているということです。

ロッジ吹上の登録は、上伊那では6店目、伊那市では4店目となっています。 -

冬至 さくらの湯で柚子湯

冬至の21日、伊那市高遠町の日帰り温泉施設さくらの湯で柚子湯のサービスが行われましたた。

さくらの湯では、6月の父の日には、菖蒲湯を、冬至には柚子湯のサービスを毎年実施しています。

21日は、男風呂、女風呂それぞれ100個ほどの柚子を浮かべました。

日本では、江戸時代頃より冬至に柚子を浮かべた湯舟に入浴する習慣があり「ゆず湯 に入れば風邪を引かない」と言われています。

さくらの湯館内の食堂では、冬至にあわせ、かぼちゃの煮つけを一品加えた特別メニューも提供され、季節感を演出していました。

なお日本気象協会は、23日から27日にかけてこの冬一番のクリスマス寒波が流れ込むと予想していて積雪や路面の凍結などに注意を呼び掛けています。 -

地域のイルミネーション

地域のイルミネーションを紹介するコーナー。

箕輪町松島のイルミネーションフェスタ☆みのわです。

中心市街地の活性化を図ろうと、住民有志でつくるみのわTMOネットワークが毎年開いているもので、今年で8回目です。

天竜川伝説縲怦ノ那谷の夏から秋の風景縲怩eーマに、山の紅葉や、滝を流れる川の水などを表現しています。

イルミネーションフェスタ☆みのわ2012は、来年1月12日まで開かれています。

23日は、地元のフォークソンググループによる演奏が行われる他、先着30人にプレゼントが配られるということです。 -

ジビエ料理を楽しむイベント

ニホンジカや猪による農作物への被害を減らそうと、各地の地方自治体などは有害鳥獣の駆除に取り組んでいます。

そんな中、駆除した有害鳥獣をジビエ料理として味わおうというイベントが20日夜、伊那市内の飲食店で開かれました。

20日夜、伊那市中央の竜門で開かれたイベントには、およそ60人が参加しました。

子どもの頃に食べた味が忘れられないという年輩客から、両親と一緒に参加したという20代の女性まで様々です。

このイベントを開いたのは、竜門の社長小阪洋治さんです。

小阪さんは猟友会員で、毎年猟期が来ると猟に出かけています。

今回提供された肉は、全てこの冬に小阪さんが捕獲したものです。

イベントは4年ほど前から不定期に開いているということですが、口コミで参加者は増えているということです。

小阪さんは「有害鳥獣だからといって駆除するだけでなく、おいしく食べて供養することが大切」と話します。

イベントの参加費は、食べ放題飲み放題で3,000円です。

小阪さんは「材料が手に入れば来月また開きたい。誰でも参加できるイベントなので、興味のある方は是非参加して下さい」と話していました。 -

インフルエンザ 流行期に

長野県は、12月16日までの一週間の、一医療機関あたりの患者数が、基準となる一人を超えたことから、インフルエンザが流行期に入ったとみられると19日に発表しました。

上伊那の一医療機関あたりの患者数は、2.5人となっています。

県では、うがい、手洗い、マスクの着用など、感染拡大防止につとめるよう注意を呼びかけています。 -

おおにし整骨院スタッフ 乾布摩擦で地域を元気に

日に日に寒さが厳しさを増すなか、伊那市美篶のおおにし整骨院では、地域に元気を発信しようと、毎朝スタッフ2人が屋外で乾布摩擦を行っています。

19日の伊那地域の最低気温は、午前7時7分にマイナス3.8度を記録しました。朝7時40分。おおにし整骨院の前には、スタッフの大山拓也さんと、中山亮太さんの2人が、上半身裸姿でタオルを手に乾布摩擦を行っていました。

もともとは室内で行っていましたが、地域の話題作りにと大山さんが提案し、今月から外で行っているという事です。

乾布摩擦には、体温を調整する機能を高め、皮膚の角質がとれ、肌をきれいにする効果があるという事です。

おおにし整骨院では、晴れた日は毎朝行っているので、興味のある人は一緒にやりましょうと仲間を呼び掛けています。 -

南ア ジオパーク再認定に向け意見交換

平成20年に南アルプスが日本ジオパークに認定されて4年。

4年ごとの再認定に向けた意見交換会が今日、伊那市役所で開かれました。

18日は、関係者40人が参加し、南アルプスのジオパーク再認定に向けた今後の方針や活動内容を確認しました。

ジオパークは、地層や地形、断層などの地質現象を観察できる場所で、南アルプスは平成20年12月に認定を受けました。

4年ごとの更新が必要で、再認定には「4年間に行った事業や活動が質の高いものであったか」や「認定以降に始めた事業が適切かどうか」などの評価項目について、審査を受ける必要があります。

今月末に日本ジオパーク委員会の委員らが、関係者に対しヒアリング調査を行い、順調に進めば今年度中に再認定されるかどうかが決まるということです。

18日は、現在の取り組み状況や今後の活動についてグループごと意見を交わしました。

県学者を案内するガイドからは「人数や年齢など状況によって案内の仕方を工夫する必要がある」「リニアのトンネル建設に合わせ地質調査や研究を行いたい」などの意見が出ていました。

主催した南アルプスジオパーク協議会では「再認定をステップに、今後さらに活動をひろげていきたい」と話していました。

62/(金)