-

伊那まち再生へ 子どもの遊び事業始まる

伊那市の中心市街地の再生に取り組んでいる伊那まち再生やるじゃん会は、街の中で子どもたちが遊ぶ場をつくろうと、毎月遊びのイベントを開く事業を始めました。

初回の28日は羽根つきで、およそ30人がいなっせ北側の広場で遊びました。

この事業は、昔の遊びの技と楽しさを子どもたちに伝え、それをきっかけに子どもたちが集まり、伊那の街角が「子どもの城」になることを願って計画されました。

工房COOの佐野博志さんが中心となり毎月1回、季節感があり、街角のスペースで出来る遊びをします。

参加した子どもたちは、いろいろな形の羽子板を使って羽根つきに挑戦していました。

やるじゃん会では、「子どもたちの遊ぶ姿や笑い声が地域の元気の源。地域の活性化につなげたい」と話していました。 -

伊駒アルプスロード 住民説明会

伊那市と駒ヶ根市を結ぶ伊駒アルプスロードの通過が想定される地域とその近隣地域を対象にした住民説明会が、27日夜から伊那地域で始まりました。

この日は、富県地区の住民を対象にした説明会が開かれ、地区住民100人以上が参加しました。

説明会は、住民に道路整備の目的や必要性、進め方について知ってもらうとともに、意見や要望を聞く場として設けられています。

伊駒アルプスロードは、国道153号バイパスの伊那市美篶青島から駒ヶ根市北の原までの、およそ10キロ区間を結ぶ道です。

説明会では、伊那建設事務所から説明があった後質疑の時間が設けられ、地区住民から「富県の近くを通るルートを検討してほしい」などと要望が出されていました。

住民説明会は、来月3日まで4地区で開かれる予定で、2月下旬にルート案を報告、6月下旬に決定する予定です。 -

長野地裁伊那支部 新庁舎が完成

老朽化に伴い建て替えが進められていた伊那市西町の長野地裁伊那支部の新しい庁舎が完成しました。

27日には報道機関向けの見学会が開かれ、庁舎内が公開されました。

昭和30年代に建てられた旧庁舎が老朽化したことや、利便性の向上を目的に、去年の1月に新しい庁舎の建設工事がスタートし、今月完成。23日から執務が始まりました。

新庁舎は、延べ床面積およそ2千200平方メートルで、旧庁舎よりも千平方メートル以上広くなっています。

これまで2室だった法廷が3室設けられ、調停室も3室から5室に増えました。

また、来庁者の利便性を考え、これまで別々だった地方・簡易・家庭裁判の書記官室が1室に集約されました。

現在、外壁など庁舎外部の工事は続いていて、全ての完成は3月末を予定しています。 -

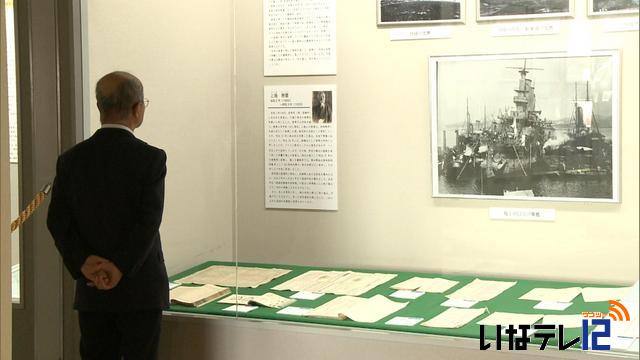

歴博特別展「日露戦争の記憶」好評につき延長

高遠町歴史博物館の特別展「信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶」が好評で期間を延長することになりました。

会場には、写真や新聞など、日露戦争に関する資料120点が並んでいます。

この特別展は日露戦争の資料を通して高遠・伊那の人がどのように戦争に関わりどのような影響を与えたのか考えてもらおうと開かれています。

3か月間展示をしたところ訪れた人の評判がよく、1月の入館者数は去年と比べて2.3倍ほどになっているということです。

当初は29日までの予定でしたが、人気が高いことから観桜期が終わる頃の5月13日まで期間を延長することになりました。

歴史博物館では「反応が良く大変ありがたい。期間を延長して、さらに多くの方に見に来てもらいたい」と話しています。 -

スギ花粉飛散 2月下旬から

今年春のスギ花粉飛散開始時期は、2月下旬の後半から3月上旬の前半でいつもの年よりやや遅めになると飯田保健所が今27日発表しました。

飯田保健所の発表によりますと、飛散開始予測時期は、2月下旬後半から3月上旬前半、飛散量の予測値は、1平方センチメートルあたり2,237.6個で去年の約34パーセントと少なめで、例年と比べると約68パーセントでやや少なめと見ています。 -

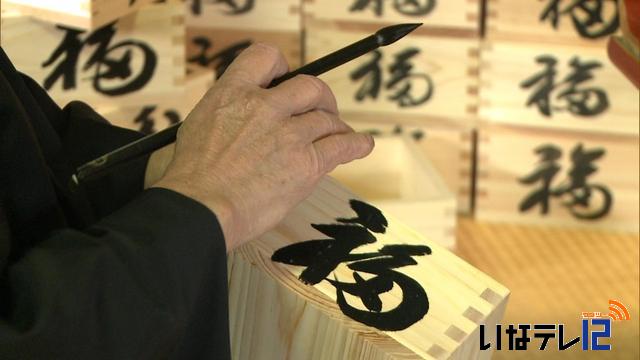

節分に向け福ますづくり

箕輪町北小河内の無量寺で、2月3日の節分に向けて、福升の準備が始まっています。

無量寺の中川弘道住職が書いている福と寿の文字。

2月3日の節分で、厄年の人や区の役員、来賓が豆まきをする際に使う福升です。

今年は、50個ほどを用意します。

4つの面には、福と寿のほかにお寺の印と国の重要文化財に指定されている阿弥陀如来の種子が押されます。

中川住職は、「今年は、一筆一筆思いを込めて書いています」と話していました。

無量寺の節分・護摩祈祷会は、2月3日金曜日で、午後3時から護摩祈祷、福豆まきは、午後後4時から行なわれます。 -

ゆめわーくで新年お茶会

伊那市障害者社会就労センターゆめわーくは、恒例の新年お茶会を26日開きました。

ゆめわーくの利用者と地元の高齢者クラブのメンバーおよそ80人が、茶会を楽しみました。

煎茶道方円流の教室で学ぶ15人がお茶席を用意しました。

新年に飲むという「大福茶」が出され、生菓子と一緒に味わっていました。 -

冬の桜の手入れ方法学ぶ

冬の桜の手入れ方法などについて学ぶ地域桜守の講習会が24日、伊那市美篶青島で行われました。

講習会は地元の桜を管理できる人材を育成しようと伊那市が開いていて今回が3回目です。

24日は、美篶青島の桜並木で、この時期の桜の木の手入れ方法について学びました。

指導にあたったのは高遠城址公園などの桜の管理をしている稲辺謙次郎さんです。

稲辺さんは「桜の木の根が動き始める前に剪定する事が大切」と話し、参加者に剪定方法を教えていました。

参加者は、不要な桜の枝を切り、防腐剤を塗っていました。

地域桜守の講習会は3月にも開かれることになっています。 -

全県にインフルエンザ注意報

長野県は、インフルエンザの感染者が増え今後拡大が懸念されることからこの冬はじめてのインフルエンザ注意報を25日発令しました。

県の発表によりますと、今月16日から22日の患者数が1医療機関あたり20.69人となり基準となる10人を超えたことからインフルエンザ注意報を発令しました。

なお上伊那地域では、1医療機関あたりの患者数が35.25人となっていて、警報の基準となる30人を越えています。

県では、手荒い、うがいをこまめに行う。

症状がみられる場合は学校や職場を休むなど、感染拡大防止を呼びかけています。 -

竜西保育園まゆ玉作り

伊那市の竜西保育園の園児は25日、地域のお年寄りと一緒にまゆ玉作りをしました。

この日は、保育園の近くに住むお年寄りなど13人が竜西保育園を訪れ、園児と一緒にまゆ玉を作りました。

最初に米の粉にお湯と砂糖を混ぜてよくこね、蒸した後にまゆの形にしていきました。

まゆ玉は、蚕に感謝し五穀豊穣を祈る小正月の伝統行事です。

保育園では、地域の伝統文化を子供たちに伝えていこうと地域住民に協力してもらいまゆ玉を作ることにしました。

まゆの形が完成すると、ミズキの木の、芽の部分につけていきました。

まゆ玉は一週間ほど保育園のベランダに飾り、家から持ち寄ったダルマなどと一緒にどんど焼きで焼いて食べるという事です。 -

ローメンPAN 好評

辰野町の辰野高校の生徒がサークルKの協力を得てご当地グルメを題材にして開発したローメンPANの販売が、24日から県内のコンビニチェーン「サークルKサンクス」で始まりました。

ローメンPANは、松本大学の学生が開発した山賊焼PANとセットで販売されています。

ローメンは豚肉を使い塩ダレをベースにソース、ニンニクなどで調理しました。

24日は、箕輪町のサークルKサンクス伊北インタ竏駐Xで辰野高校商業科の3年生3人が昼に販売をしました。

正午前には多くの人達がパンを買い求めに訪れていました。

伊北インタ竏駐Xでは朝4時に入ってきた50セットが午前10時頃に完売しました。

お昼に追加された60セットは販売からわずか15分で売り切れ、大好評でした。

多い人では一人6セットを買い求めていました。

サークルKサンクスの協力のもと商業科の生徒がワークショップや試作などを重ね味の調合や商品名、価格などを決めました。

サークルKサンクスではこれまでにも高校生や大学生が開発した商品を販売していて、上伊那のでは辰野高校が初めてです。

辰野高校の生徒は伊那のローメンズクラブの会員から味などについて聞きました。

ローメンPANは山賊焼PANとセットの240円で県内のサークルKサンクスで2月20日まで期間限定で販売されています。 -

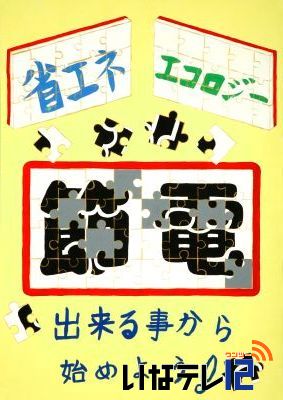

省エネルギーに関するポスターのコンクール

県が主催する環境保全と省エネルギーに関するポスターのコンクールで、伊那市と箕輪町の小中学生2人が最高賞となる長野県知事賞を受賞しました。

省エネルギー部門の小学生高学年の部で県知事賞を受賞したのは、箕輪中部小学校5年の塩澤拓弥君の作品です。

塩澤君は、節電の文字をジグソーパズルのピースで表現し、節電の大切さを訴えました。 -

西春近北保育園 お年寄りと交流

伊那市の西春近北保育園は、地域のお年寄りとの交流会を24日、保育園で開きました。

保育園の近くの下島と沢渡の高齢者クラブのお年寄り11人が今日、西春近北保育園を訪れ、園児およそ100人と交流しました。

西春近北保育園では、野菜づくりや季節の行事の際にお年寄りを招いています。

保育園での交流が今回で最後となる年長園児は、日頃練習しているけん玉を披露。

子ども達の姿に、お年寄り達は目を細めていました。

篠田千栄子園長は「子ども達にとってお年寄りは甘えられる存在だと思う。交流を通して多くの事を学んでほしい」と話していました。 -

和と洋の融合 SO-LABライブ

和楽器と洋楽器で構成するバンドグループ、SO-LABのライブが22日、伊那市のいなっせで開かれました。

SO-LABは、琴、尺八、ギター、パーカッションの5人グループで、2000年に結成されました。

毎年この時季にライブを行っていて今回で9回目になります。

この日は、ジャズやブルースを邦楽用にアレンジした曲やオリジナル曲などを披露しました。

第1部は故郷をテーマに、第2部は春をテーマにした曲が演奏されました。 -

伊那北保育園 冬のギャラリー

園児の作った作品を地域の人に見てもらおうと、伊那市の伊那北保育園は、冬のギャラリー展を23日から、開いています。

保育園の一室に設けられた会場には、年長から未満児までの作品およそ100点が並んでいます。

伊那北保育園では、1年に3回ギャラリー展を開いています。

このうち年中園児は、折り紙を使って作った雪だるまのちぎり絵などを展示しています。

冬のギャラリー展は、2月3日金曜日まで開かれています。 -

上伊那地域インフルエンザ感染者増加

上伊那地域では、インフルエンザの集団感染が増加し、1医療機関あたりの患者数が35.25人と県のインフルエンザ警報の基準を越えました。

上伊那地域の1月16日から22日までの1医療機関あたりの患者報告数は35.25人となり、県の警報基準となる30を越えています。

これを受け、伊那市などでは外出時のマスク着用や外出後のうがいや手洗いなどのインフルエンザ感染予防を呼びかけています。

伊那市では、富県小学校で1クラス、西箕輪小学校で3クラスが、南箕輪村では南部小学校で1クラスが学級閉鎖となっています。

箕輪町では箕輪中部小学校の1クラスがあすから学級閉鎖を予定しています。

伊那保健福祉事務所では、感染が疑われる場合は早めに医療機関で受診するよう呼び掛けています。 -

上の原保育園で平和の大切さ学ぶ平和学習会

伊那市の上の原保育園で23日、平和の大切さを学ぶ平和学習会が開かれました。

平和学習会は、自分達が暮らす地域の戦争遺跡について知り、平和の尊さについて考えるきっかけにしてもらおうと、年長園児を対象に今回初めて開かれました。

上の原保育園の付近には、パイロット養成や特攻機製造を目的に、昭和18年に作られた旧陸軍伊那飛行場の格納庫の跡があります。

23日は、上の原保育園を育てる会の委員で、伊那飛行場について詳しい久保田誼さんが講師を務めました。

久保田さんは、「格納庫や防風林など、みんなの身近な暮らしの中にも戦争の歴史が残っています」などと話しました。

年長園児19人は、久保田さんの話にじっと耳を傾けていました。

上の原保育園の板山ひとし園長は「全てを理解できなくても何か1つでも頭に残って、平和について考えるきかっけになればうれしい」と話していました。 -

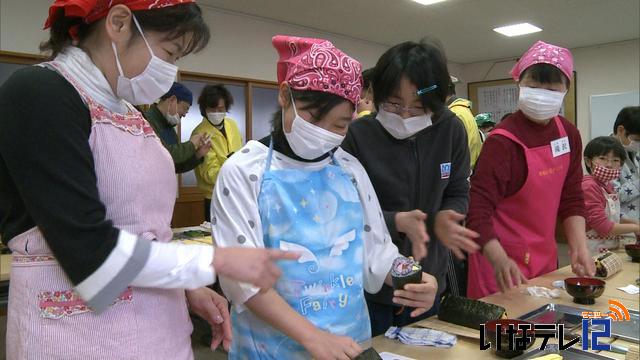

松島子育て学級 節分のイベント

箕輪町松島の母親などでつくる松島分館子育て学級は23日、節分を前に豆まきとお花寿司作りをしました。

23日は、区内の親子10組が参加しました。

子育て学級では、月に2回季節の行事にあわせてイベントを企画しています。

小さな子どもが投げやすいよう、豆のかわりに紙を丸めて作ったボールを、鬼に向かって投げました。

お花寿司作りでは、昆布やソーセージ、かんぴょうなどを使ってアニメのキャラクターの顔を作りました。

完成したものを切ってみると、色々な表情のお寿司が出来がりました。 -

上伊那の木材を使った、建築部材や木製玩具の展示

上伊那の木を使った、建築部材や、木製玩具の展示、上伊那木づかい運動が23日から伊那市の伊那合同庁舎で始まりました。

この展示は、地域の木材の利用促進を図ろうと長野県上伊那地方事務所が開いたものです。

出品しているのは、上伊那森林組合、株式会社ウッドレックスのほか、伊那市の木工職人などでつくる、ウッドフォーラム伊那です。

ウッドフォーラム伊那は、伊那市と友好提携を結んでいる新宿区の赤ちゃん誕生記念として、木のおもちゃを贈る事業を行っています。

上伊那森林組合は、上伊那のカラマツを使った学校用の机とイスなどを展示しています。

県では、木のぬくもりを感じてもらうことで、上伊那地域の木材の利用促進を図りたいとしています。

県では、地域の木材を使うことで、山の手入れが進み、災害に強い森林が増える効果にも期待しています。

この上伊那木づかい運動の展示は、27日まで伊那合同庁舎2階の県民ホールで開かれています。 -

昔をあそぼう冬バージョン

昔の遊びを伝承していこうと、箕輪町公民館などが22日、昔の遊び体験イベントを町文化センターで開きました。

会場にはお手玉やあやとりなど10種類の遊びコーナーが設けられ、子どもたちが次々とコーナーを回って遊んでいました。

このイベントは、箕輪町の公民館、郷土博物館、図書館の3館が今年度取り組んでいる連携事業の一つです。

昔あそびは、夏に続いて2回目で、今回は冬バージョンとして開きました。

羽子板のコーナーでは、子どもたちが2人、あるいは4人で打ち合いをしていました。

失敗すると、墨で顔にバツ印を書く代わりに、黒色のテープを張っていました。

町では、「たくさんの遊びを体験してもらい、子どもたちに伝えていきたい」と話していました。 -

自主防災アドバイザーなど研修会

地域の自主防災組織を支援する自主防災アドバイザーや自主防災組織のリーダーらを対象にした県の研修会が22日、伊那市役所で開かれました。

研修会は県が毎年開いていて、21日と22日の2日間で県内2会場で開かれました。

中南信会場の伊那市役所にはおよそ160人が参加し、今年度、自主防災アドバイザーに追加委嘱される9人に委嘱状が渡されました。

研修では、参加者が災害時の避難所運営をゲームで模擬体験しました。

年齢や被災状況などが書かれたカードを避難者に見立て、体育館や学校の教室に割り振っていきました。

参加者は、「高齢者はトイレの近くがいいのでは」「家が全壊で帰る場所がないので体育館の奥がいい」などと話しながらゲームを進めていました。

県では、避難所運営の模擬体験を通して災害をイメージし、安心安全のための備えに役立ててほしいと話していました。 -

みはらしファームで「せいの神」

伊那市西箕輪羽広の農業公園みはらしファームで正月飾りを燃やして無病息災・五穀豊穣を願う「せいの神」が22日に行なわれました。

「せいの神」は、みはらしファームと羽広区合同で行なわれています。

みはらしファーム入り口の牧草地には、各家庭で飾った門松やしめ飾り、2012本の〆の子が積み上げられました。

中心の竹は、高さ15メートルで、関係者は、県内でも最大規模と話しています。

午後1時、ファーム関係者や区の役員、地元の小学生など7人が点火し、火は、煙とともに次第に大きくなっていきました。

30分ほどすると中心に飾られた竹が崩れ落ち、火はますます大きくなっていきました。

この「せいの神」。一般的には、どんど焼き、三九郎などと呼ばれ、小正月の1月15日近辺に各地域で行なわれています。

羽広では、15日に獅子舞の舞い合わせもあり、毎年この時期に行なわれています。

せいの神は、「歳の神」がなまったものとされていて、この地域ならではの呼び名となっています。

この日、西箕輪の上戸でも地区独自にどんど焼きが行なわれました。

上戸は、14日からでえもんじが行なわれていて、でえもんじをおろす20日以降に地区のPTAが中心となり行っています。

この日集められた正月飾りや去年のでえもんじで各戸が家に飾っていた巾着飾りなどが燃やされました。

せいの神・どんど焼きでは、燃え残ったおきでもちを食べます。

このもちを食べると一年間病気をしないという言い伝えがあります。 -

シコクビエを味わう

17日のい縲怩ネ雑穀の日に合わせ伊那市の長谷中学校で17日、地元産のシコクビエを使ったパンなどの給食が出されました。

伊那市では、雑穀を食べてもらい、雑穀に興味を持ってもらおうと毎月17日をい縲怩ネ雑穀の日と制定しています。

長谷中学校の給食には、地元産のシコクビエを使った雑穀入りパンとグラタンが出されました。

17日は、い縲怩ネ雑穀ネットワークのメンバーも訪れ生徒たちと一緒に給食を味わっていました。

シコクビエは西アフリカ原産で栄養価が高くミネラルやビタミンを多く含んでいます。 -

「大寒」も最低気温0.6度

21日は二十四節気のひとつ「大寒」。1年で最も寒さが厳しくなる頃とされています。

伊那市長谷杉島の小松照子さんの家では、寒さを利用した保存食「凍り餅」づくりが行われています。

21日の伊那地域は、最低気温0.6度と暖かく4月上旬並の気候となりました。

この日は、小松さんが四角に切った餅を紙に包んで紐に結ぶ作業をしていました。

凍り餅は、水に浸した餅を凍らせ、さらに凍らせた餅を風にさらして乾燥させるものです。

この工程を踏むことで、カビが生えづらい保存用の餅になるということです。

小松さんはおよそ50年前から凍り餅づくりをしていて、この作業が小正月の恒例行事になっています。

小松さんは「毎年楽しみなイベント。年を重ねるに連れて大変になってきたが、今年も無事に作業をすることができて良かった」と話していました。

この日準備した餅は、来週冷え込みが厳しくなったころに外に出して乾燥させ始めるということで、餅は3月頃まで乾燥させるということです。 -

中ア山麓部にシカ入り込みの可能性

中央アルプスに分布するニホンジカが、飯島町の中田切川や与田切川の森林帯を移動して山麓部まで入り込んでいるとみられる調査結果が21日、報告されました。

これは、上伊那教育会郷土研究部が開いた研究発表会で、飯島小学校の吉田保晴教諭が報告したものです。

吉田教諭は、中央アルプス一帯で絶滅したと言われるほど激減したニホンジカが増えていることから、中田切川など河川沿いに発達する森林帯に生息しているかどうかを調査しました。

一昨年の9月から去年の10月までセンサーカメラを森林帯のけもの道に設置し、1週間で0.4頭を撮影しました。

吉田教諭は、「今回の調査で中田切川や与田切川沿いの森林帯にニホンジカが生息していることがはっきりした。

森林帯を移動し、中央アルプス山麓部まで入りこんでいると思われる」と説明し、継続調査をしていきたいと話していました。 -

上伊那岳風会箕輪支部 初吟会

詩吟の愛好者でつくる上伊那岳風会箕輪支部の初吟会が21日開かれ、会員が日頃の練習の成果を披露しました。

この日は町内の飲食店で初吟会が開かれ、最初に吟じ初めとして全員で吟じました。

上伊那岳風会では、伊那、駒ヶ根、箕輪の3支部がそれぞれ初吟会を開催していて、この日は箕輪支部の会員およそ100人が参加して開かれました。

初吟会では、普段開かれる詩吟の大会と違い自由に選曲することができ、普段は複数で吟じる合吟に参加している人も、一人で吟じる独吟に挑戦していました。

上伊那岳風会の堀内岳茂会長は「1年の始めなので思いきり吟じて、今年も元気に詩吟を楽しんでもらいたい」と話していました。 -

松島分館巻き寿司作り教室

箕輪町公民館松島分館は、節分に向けて巻き寿司作り教室を22日開きました。

巻き寿司作りは今年3年目で、22日は地区住民12人が参加しました。

箕輪お花ずしの会のメンバーが、小鬼の顔の花巻寿司や節分に食べる恵方巻きの作り方を指導しました。

小鬼の花巻寿司は、目や鼻、角など顔のパーツをご飯や卵焼きなどで作り、すし飯をのせた海苔で巻いて作ります。

できあがると、参加者はさっそく切って、仕上がりを確認していました。

松島分館では、作り方を覚えて、節分には自宅でぜひ巻き寿司を作ってほしいと話していました。 -

伊那北保育園で餅つき

伊那市の伊那北保育園で20日、地域の人を招いて餅つき大会が開かれました。

餅つき大会には、園児と保育園の近くに住む住民合わせて110人が参加しました。

20日は、用意した餅米15キロを、園児らが10回ずつ交代でついていました。

伊那北保育園の高橋美智子園長は「子ども達も毎年楽しみにしている。今後も地域との関わりを大切にしていきたい」と話していました。 -

上伊那地域で今年初めてまとまった雪

20日の上伊那地域は、南海上の低気圧の影響で、この冬初めてのまとまった雪となり、朝から雪かきに追われる姿が目立ちました。

伊那市荒井にある伊那消防署の観測によると、午前10時に最大5センチの積雪を観測したということです。

伊那市内では、水分を多く含んだ雪が降る中、住民らが雪かきに追われていました。

この雪で、JR飯田線では午前6時20分辰野発天竜峡行きの列車1本が、雪の影響で電源が作動せず運転を見合わせました。

高速道路や高速バスの運行などに大きな乱れはありませんでした。

伊那市西部地区にある西箕輪保育園でも、保護者が駐車場の雪かきをしていました。

早朝にも、保育所職員らも含む大勢でかいたということですが、山沿いは降雪量が多く、昼近くにも雪かきをする姿が見られました。

長野地方気象台によると、20日夜から21日の夕方にかけて天気は回復しますが、20日の夜から雪や雨が降りやすくなるということです。 -

中尾歌舞伎保存会 初めてのオリジナル演目

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、およそ250年前に中尾歌舞伎が始まって以来、初めてとなるオリジナルの演目、「36災歌舞伎」を、4月の春季定期公演で披露します。

20日は、保存会のメンバー8人が伊那市長谷の中尾座に集まり台本の読み合わせをしました。

春季公演で上演するのは、昭和36年に伊那谷を中心に甚大な被害を出した梅雨前線豪雨36災害を題材にした演目です。

36災歌舞伎は、災害を後世に伝えようと国土交通省天竜川上流河川事務所の草野慎一前所長が原作を作成し、国立劇場の顧問を務める織田紘二さんに監修を依頼したオリジナルの演目です。

幕末の農村を舞台に、大雨により発生した土石流で妹を亡くした兄忠勝が、10年後、同じ様な土石流から、家族や村を守るという話です。

演目では、土石流を大蛇にたとえ神楽の舞で表現することになっていて、忠勝と大蛇との立ち回りなどが見どころです。

保存会では、3月18日に関係者を対象にしたプレ公演を、4月29日に春季定期公演を行うということです。

52/(木)