-

伊那中央病院でトリアージ訓練

伊那中央病院の医師らは13日夜、大規模災害の発生時、短時間に多くの患者を診療するための訓練を行った。

訓練は上伊那地域唯一の災害拠点病院として、緊急時の対応を身につけようと行われ、医師や看護士、事務職員など約130人が参加した。

行ったのはトリアージ訓練。

トリアージは、同時に多数の患者が出た場合に、迅速に診療し治療の優先順位を判断することをいう。

中央自動車道で事故が発生し、ケガ人が一度に多数出たという想定で、15人の患者に対して医師、看護士、記録員の3人1組のチームで診療した。

最初に医師が患者の優先順位を判断し、続いて看護師と記録員が順位ごとに色分けされたタグを患者の手首につけた。

参加したある医師は、「現場では訓練以上の混乱が予想される。体験することができて良かった」と話していた。

指導にあたった地域救急医療センターの北澤公男部長は、「普段できない体験をしてもらえたので良かった。1度でも訓練をしていることで現場での対応も違ってくると思う」と話していた。

今年秋には長野県の防災訓練が伊那市を会場に行われる予定で、伊那中央病院も災害拠点病院として参加することになっている。 -

アマランサス研究会活動報告

アマランサスを活用した地域振興を目指す「伊那地域アマランサス研究会」の平成20年度活動報告会が14日、伊那商工会館で開かれた。

「伊那アマランサス物語2009」と題した報告会では、今年度から始まった保育園での食育活動や、小学校の総合学習についての事例発表があった。

美篶小学校の3年2組は、アマランサスの栽培や、原産国の一つ中米の国グアテマラの子どもたちとの交流などこれまでの活動をまとめ発表した。

報告会では、子どもたちが収穫したアマランサスや、実を使ったお菓子の販売が行われた。

ある児童は、「クラスや地域の人達の協力で、アマランサスでお菓子を作る夢がかない嬉しい」と話していた。

報告会では、このほかに研究会の部会ごとの発表もあった。

来年度は、機械で収穫した実からゴミを取り除く実験や、桜色の花が咲くアマランサスの品種の開発が進めらていることなどを報告した。

伊那地域アマランサス研究会の登内英夫会長は、「活動3年を終え課題も見えてきた。来年度は栽培技術の向上と栽培面積の拡大を目指し、地域に愛されるアマランサスとなるよう活動を進めたい」と来年度に向け抱負を話していた。 -

巣立ちを前に各地で贈り物

卒業式を目前に迎え13日、地域から卒業生や園児たちにプレゼントが届いた。

南箕輪中学校では、村のボランティア連絡協議会のメンバーらが、卒業しても地域のことを忘れないでほしい竏窒ニ願いを込めて作った「愛の鈴」を、卒業生133人に贈った。

これは、10年以上前から南箕輪村で行われているもので、鈴は村のボランティア関係者が、一つひとつ手作りした。

連絡協議会の丸山博志会長は、「卒業しても村のことを忘れず、健康に育ってほしいとの願いを込めた。大事に使ってほしい」と話した。

また、卒業生代表の清水李野さんは、「地域のみなさんから学んだことを、今後の生活にも生かしていきたい」と話した。

南箕輪中学校の卒業式は17日に行われる。 -

てんつくマン講演会

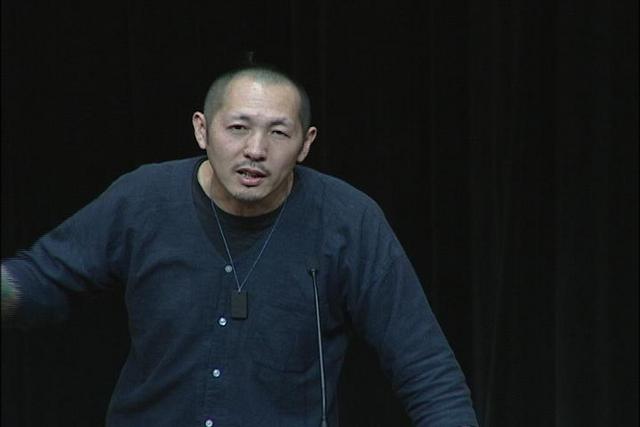

元吉本興業のお笑いタレント「てんつくマン」による講演会が12日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

講演会は伊那青年会議所が開いたもので、会場には約300人が集まった。

「てんつくマン」という名前には、天国を創るという意味があり、吉本興業を退社したのち、夢だった映画製作に取り組んできた。

講演では映画を創るための資金集めで苦労したことなどをユーモアを交えながら話していた。

てんつくマンさんは、製作した映画をスライドで見せながら、「夢はあきらめてはいけない。成功した人たちの全ては、最後まで諦めなかった人たちだ」と話していた。 -

中央区救助支援隊が住宅用火災警報器取付け

伊那市中央区の住民でつくる自主防災組織、中央区救助支援隊は14日、地区住民の家に住宅用火災警報器を取り付けた。

支援隊のメンバー3人が、依頼のあった家を回り火災警報器の取り付け作業をした。

支援隊は今年1月、地区の760世帯を対象に防災アンケートを行った。

その結果、回答のあった524世帯のうち、火災警報器をつけていない家庭が7割となる359世帯あった。

救助支援隊は地区の防災力を高めようと、住民から警報器の注文を取り、取り付け依頼のあった家庭を回った。

メンバーに取り付け依頼をした男性は、「自分では天井に手が届かないのでありがたい。これまでよりも安心して生活できそう」と話していた。

作業を行ったメンバーは、「少しでも地区住民の安心につながればうれしい」と話していた。 -

前長衛荘管理人に感謝状

10年間にわたり南アルプスの登山小屋「長衛荘」の管理人を勤めてきた箕輪町の小松さん夫妻に11日、伊那市の小坂樫男市長から感謝状が贈られた。

この日は、平成11年度から南アルプス北沢峠にある長衛荘の管理人を勤めてきた小松喜代男さん、志さ美さん夫妻が伊那市役所を訪れた。

小松さん夫妻は今年度までの10年間、4月下旬から11月に南アルプスを訪れる多くの登山者をもてなしてきた。

今年度で管理人を引退することになったが、長年の活動を通して南アルプスの山岳観光に貢献したとして、今回感謝状が贈られた。

長衛荘はこれまで伊那市が運営してきたが、来年度からは伊那市観光株式会社が運営することになっている。 -

わんぱく親子塾イチゴ狩り

伊那市内の未就園児を対象とした子育て教室「わんぱく親子塾」の参加者が11日、イチゴ狩りを楽しんだ。

この日は西箕輪のみはらしいちご園で、未就園児とその保護者約70人が赤く実ったイチゴを味わった。

イチゴ狩りは、西箕輪公民館が伊那市の親子を対象に毎月開いているわんぱく親子塾の一環で行われた。

わんぱく親子塾は、季節の野菜づくりや収穫などを地域で体験してもらおうと、さまざまなイベントを企画している。

子どもたちは、口に入らないくらい大きなイチゴをおいしそうにほおばっていた。

参加したある母親は、「地域でイチゴ狩りができて、子どもも楽しんでいるようなのでとても良かった」と話していた。

今年度のわんぱく親子塾は終了し、来月から新年度のわんぱく親子塾が始まる。 -

青少年育成会表彰

伊那市の伊那合同庁舎で11日、青少年連絡協議会の表彰が行われた。

この表彰は、子ども会やその活動で功績のあった人たちをたたえようと、上伊那地方青少年育成会連絡協議会が行っている。

今回表彰を受けたのは、伊那市の本郷康人さん、北原あさ子さん、平澤秀子さんの3人。

本郷さんは、長年、高遠地区青少年育成会理事として高遠スポーツ少年団の野球指導や有害環境チェック活動、また街頭補導などを行ってきた。

北原さんは、高遠地区青少年育成会厚生部長などを務め、子どもたちの安全対策などで指導力を発揮してきた。

平澤さんは、坂下区仲町の育成会員として地区行事を積極的に行ってきた。 -

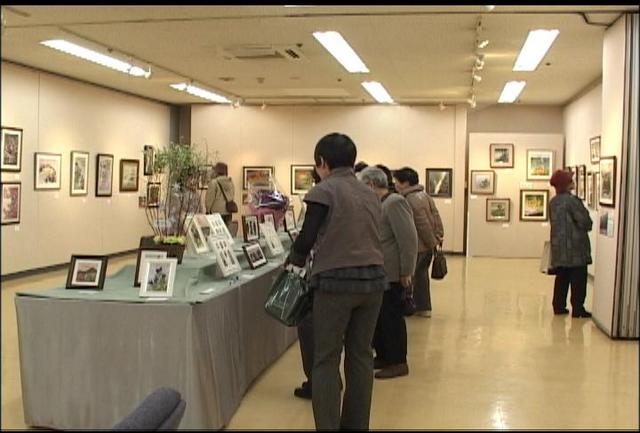

箕輪町写真コンテスト審査会

推薦は小林謙久さん(伊那市)の「家族で楽しむ!」

箕輪町の観光スポットや地域の行事などを題材にした写真コンテストの審査会が12日、箕輪町文化センターであった。

このコンテストは、写真を撮ることで箕輪町の自然や文化を知ってもらい、観光振興に役立てようと箕輪町観光協会が毎年行っている。

審査は町の関係者が行い、配色や構図などを作品ごと確認していた。

今年は、箕輪町や県内を中心に東京、神奈川、愛知など県外を含め32人から122点の応募があった。

作品は、上古田の赤そば、松島のイルミネーション、中曽根の桜、もみじ湖などが多く寄せられたが、今年は、無量寺の豆まきや八乙女の水路橋など、より地域に親しみのある行事や文化を捉えたものが例年より増えたのが特徴。

審査の結果、最優秀賞となる推薦には、伊那市の小林謙久さんの作品「家族で楽しむ!」が選ばれた。早朝の上古田スケート場の様子を撮影したもので、朝の太陽の光を上手く利用し、人物を立体的に写し出した点などが評価された。

入賞作品は、町のパンフレットや広報誌に掲載し観光PRに活用されるほか、23日から4月3日まで箕輪町役場正面玄関に展示する。 -

美篶小を守り育てる会に帽子など寄贈

伊那市の美篶交通安全協会は12日、児童の見守り活動をしている「美篶小学校を守り育てる会」に、校外指導で使う帽子などを贈った。

美篶小学校で贈呈式が行われ、交通安全協会の黒河内浩会長が北原寛校長に目録を渡した。

今回贈られたのは、帽子のほか、行事などのときに案内に使う交通表示板2つ、通行止めなどを示す通行標識4つ。

黒河内会長は、「子どもたちが無事に学校に通えるように使ってもらいたい」と話した。

守り育てる会は、地域の各団体の役員らで組織していて、通学路の安全確保や、いじめ防止などさまざまな活動をしている。

北原校長は、「すぐに活用して子どもの交通安全意識を高めたい」と話していた。 -

イーナちゃんハンドタオル完成

伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」のハンドタオルが完成した。

桜を身にまとった新しいイーナちゃんのキャラクターグッズは、2月に発売したピンバッジに続いて2つ目。

ハンドタオルは縦・横25センチの正方形で、縁取りが青色と緑色の2種類ある。

1枚400円で、9日から市役所売店や長谷の南アルプスむら、みはらしファーム内のとれたて市場などで販売している。 -

振り込め詐欺防止に貢献したアルプス中央信用金庫高遠支店と八十二銀行伊那支店に感謝状

振り込め詐欺による被害を未然に防いだとして、アルプス中央信用金庫高遠支店と八十二銀行伊那支店に8日、伊那警察署から感謝状が贈られた。

この日は、アルプス中央信用金庫の唐沢信彦支店長と八十二銀行の滝沢亮伊那支店長が伊那警察署を訪れ、篠田彦雄署長から感謝状を受け取った。

あるしんは昨年10月、利用者から金融庁の職員を名乗る男に「キャッシュカードを騙し取られた」との連絡を受け、カード利用を停止。その後、警察に通報した。

早期対応で被害を防ぎ、カード詐欺をしていた男は、警察に検挙された。

また、八十二銀行では、先月「弁護士費用として50万円振り込むよう裁判所からハガキが来た」とする利用者の話を聞いた行員が不審に思い、警察に通報。警察が事情を聞いたところ、振り込め詐欺と判明し、被害を防いだ。

伊那警察署の篠田署長は「定額給付金の支給に伴い、新たな詐欺も出ている。お金を払う場合は、自分で電話や訪問し確認をするよう注意してほしい」と話していた。 -

カワウ一斉駆除

天竜川漁業協同組合は8日、カワウの一斉駆除を箕輪町の天竜川で実施した。

カワウの駆除は天竜川漁業協同組合が、ウグイを守るために5年前から実施している。

この日は箕輪町猟友会のメンバーおよそ40人の協力のもと、カワウ8羽を駆除。メンバーは2班に分かれ、50メートルから100メートル置きに立ち、カワウを狙い撃った。

箕輪町猟友会の小林弘人会長は「会員の高齢化や減少は進んでいるが、猟友会にしかできない仕事もある。少しでも世の中の役に立つよう協力していきたい」と話していた。

カワウの駆除は、2月16日縲・月31日まで実施する。 -

南ア ジオパーク認定証伝達

貴重な地質などがある自然の中の公園、ジオパークに認定された南アルプス・中央構造線エリアの関係市町村に10日、認定証が伝達された。

富士見町の矢嶋民雄町長をはじめ、大鹿村、飯田市の関係者に、南アルプス世界自然遺産登録長野県連絡協議会会長の小坂樫男伊那市長が認定証を伝達した。

認定は、日本の公式認定機関、日本ジオパーク委員会が行った。

ジオパークは、貴重な地層、断層などを含む自然の公園で、地質の研究などに活用される場所。現在国内の7カ所が認定されていて、南アルプス・中央構造線エリアは、プレート沈み込み帯の過去から現在までのさまざまな地質現象が特長竏窒ニして認定された。

また、今回認定を受けた7カ所を中心に、日本ジオパークネットワークも設立されたという。

小坂市長は、「世界遺産登録へのステップになった。いずれは南アルプス全体をジオパークに申請したい」と話していた。 -

新ごみ中間処理施設の用地に関する北新区民懇談会

上伊那広域連合が計画している新ごみ中間処理施設の用地に関する懇談会が9日夜、北新公民館で開かれた。

懇談会には住民約30人が出席し、施設候補地を富県の桜井天伯水源付近と決めた用地選定委員会の協議の進め方などについて、住民から質問が出された。

懇談会ではほかに北新区の倉澤松男区長から、ごみ処理施設の現状を知るため先進地の現地視察をしてみてはどうか竏窒ニいう提案があった。

視察を実施するかどうかについては、今月末に開かれる北新区新ごみ中間処理施設対策委員会で協議し決定する。 -

親子わんぱくランド09開催

子どもたちが工作や遊びを楽しむ親子わんぱくランドが7日、南箕輪村民センターで開かれた。

これは、子どもたちにキーホルダー作りやわたあめ作りなどさまざまな体験を楽しんでもらおうと、南箕輪村教育委員会などが開いた。

わんぱく選手権では、1分間に投げたお手玉をお玉でキャッチできた数を競った。

また抹茶体験コーナーでは、親子が指導者に教わりながら点てた抹茶を味わっていた。

子どもと参加したある保護者は、「子どもが自分で体験をすることができる良い機会になったと思う」と話していた。 -

不況に困窮する人たちの生活を考える緊急集会

上伊那医療生活協同組合は8日、不況により生活に困っている人や医療、福祉などについて考える集いを、箕輪町の木下公民館で開いた。会場には組合員や職員など約150人が集まった。

集会の中で、不況の影響で生活に困っているブラジル人などを支援しようと発足した上伊那医療生協SOSネットワークが活動や今後の支援について報告をした。

SOSネットワークによると、派遣会社から解雇された後、数か月離職票をもらえないため、雇用保険を受けられないケースや、子供を学校にかよわす事が出来ないでいる親がいるなど、問題は深刻化しているという。

また、親が生まれた国に帰りたくても、子どもが日本語しか話せないケースもあり、日本での生活を続けるしかない家庭もあるという。

上伊那医療生協SOSネットワークの水野耕介さんは「年度末を迎える3月以降、事態はより厳しくなるだろう」とし、「日々の食事がとれず、本当に困っている人が増えている。民間レベルでの支援の輪を広げ、行政もこの局面に対し生活保護や就学支援など柔軟に対応してほしい」と訴えた。 -

南原保育園で年長児親子清掃

南箕輪村の南原保育園で8日、年長園児とその保護者が保育園の掃除を実施した。

同園では例年、卒園を前にしたこの時期に年長園児とその保護者が感謝の気持ちを込めて園の掃除をしている。

この日は教室や職員室、トイレなど園全体を協力し掃除した。

子どもたちは、窓拭きや雑巾がけを中心に、保護者は高いところや、大きな棚の後ろ等の掃除を実施。掃除を終えた保護者会会長の塩沢篤さんは「来年度、園舎は建て代えられ、この園舎ともお別れとなる。33年間の感謝の気持ちを込め、皆で楽しく掃除する事ができました」と話していた。

南原保育園の卒園式は27日に行われる。 -

チューリップまつり

伊那市の農業公園みはらしファームで7、8日の2日間、恒例のチューリップ祭りが開かれている。

会場には、赤や黄、ピンクなど24種類800鉢のチューリップが並んでいる。 -

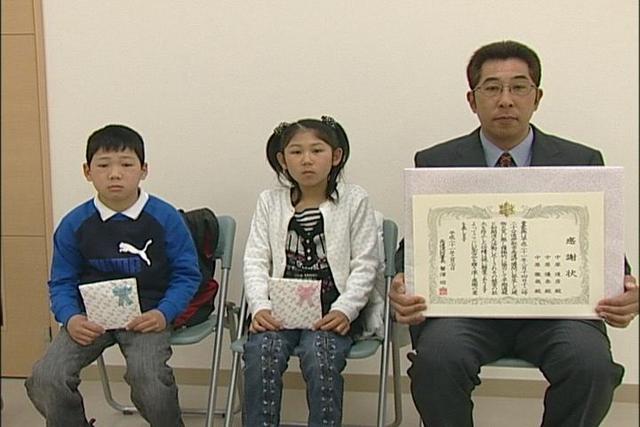

消火協力の親子に感謝状

2月に伊那市高遠町で発生した火事で、消火活動に協力したとして高遠町の親子に7日、感謝状が贈られた。

高遠消防署で感謝状の贈呈式が行われ、中原道彦さんと長女の優奈さん、次男の徹哉くんに感謝状が贈られた。

火事は、2月14日に高遠町勝間で発生した。

3人は少年野球の練習の帰りに近くを通りかかり、火事を発見した。

消火栓を使っての消火活動や消防署への通報、近所への報告など、消火活動に協力した。

高遠消防署の蟹沢昭二署長は、「親子の連携で被害の拡大を防いでくれたことに大変感謝している」と話した。 -

花桃せん定作業

箕輪町の上古田公民館周辺で7日、地域住民が育てている花桃のせん定作業が行われた。

作業をしたのは、箕輪町の県道与地辰野線を花街道にしようと活動している「西部花街道をつくる会」。

会員約40人が、上古田出身で農業改良普及員の経験がある唐澤長嘉さんに教わり、花桃25本をせん定した。

唐澤さんによると、せん定のポイントは木の形を三角形にすることで、これにより日当りが良くなり、花がたくさん咲くという。

会員は、遠くから木を見て、さらに近くで枝を見て、形などを意識しながら枝を切っていた。

唐澤弘三会長は、「せん定をして、よりよい花を咲かせるようにしたい」と話していた。

県道与地辰野線沿いには、およそ1500本の花桃が植えられていて、花が楽しめるのは4月下旬ころからという。 -

家づくり無料勉強会

家づくりに必要な情報などを知ってもらおうと勉強会が7日、箕輪町地域交流センターで開かれた。

これは、家づくりの情報を提供し相談に応じているNPO日本良質住宅協会が無料で開いた。

上伊那では初開催で、40人余が参加した。

講師を務めた生命保険会社の井上憲一さんは、契約について、仮契約でも法的に有効になるため軽い気持ちでサインしないこと、銀行で融資を受ける場合は金利の交渉をすることなどを勧めていた。

この勉強会は、8日は伊那市の伊那商工会館で午後1時から開く予定。 -

雪割草展示会

雪が残る早春に花が咲く雪割草の展示会が7日から、伊那市の伊那市民会館で開かれている。

この展示会は、南信地域の愛好家でつくる信濃雪割草愛好会が毎年開いていて、今年で9回目。

会場には、会員が丹精込めて育てた280鉢が並んでいる。

雪割草は、キンポウゲ科の多年草で、日本の中部地方より北の高山帯に自生する植物。花の大きさは約1センチで、花びらの形や色はさまざま。

会長の新井久さんは、「花を咲かせるには4年かかるが、可憐な花を見ると喜びでいっぱいになる。多くの人に雪割草の魅力に触れてほしい」と来場を呼びかけている。

展示会は8日まで。 -

日影区で健康講座

伊那市総合型スポーツクラブのインストラクター、山岸洋子さんによる健康講座が6日夜、伊那市の日影公民館で開かれた。

日影区の文化活動の一環として開き、地区住民約60人が集まった。

講師の山岸さんは、心と身体のつながりについて説明した。

「片腕を上げ力を入れた状態で、自分は健康と思えば腕は下がらないが、自分は健康じゃないと思えば腕は下がってしまう」など、気持ちの持ち方に身体が反応することを実演を交えて説明した。

山岸さんは、「マイナスのイメージを持ってものごとをするのではなく、どうせやるならどうしたら良いかを考えて、日々を過ごしてみてください」と参加者に呼びかけていた。

ある参加者は、「気持ちや言動でこんなに変わるとは思わなかった。これからの生活の中で実践していきたい」と話していた。 -

天竜川水系河川整備計画

戸草ダム建設を盛り込んだ修正案示す

国土交通省天竜川上流河川事務所は5日夜、伊那市長谷の戸草ダム建設を盛り込んだ天竜川水系河川整備計画の修正案を地元に示した。

去年6月に建設見送りの計画案が示されてから9カ月。この日示された修正案は、社会情勢の変化を見ながら竏窒ニしながらも、新しいダム建設に向けて調査・検討を進めるという内容になっている。

見送り案が示されて以来、ダム建設を求めてきた地元長谷地域対策協議会の佐藤八十一会長は、今回の修正案に一定の評価を示した。

5日夜、長谷総合支所で開かれた対策協議会では、表現としては前向きになったものの、「社会情勢の変化に合わせ」などとするあいまいな表現に、委員からは、ダム建設に関して国がどの程度踏み込んで考えているのかを問う質問が相次いだ。

戸草ダム建設に向けた調査・検討を進める間の美和ダム上流域の安全対策として、今後10年間の砂防施設の整備計画も協議会に示された。

佐藤会長は、「砂防計画はあくまで砂防計画、ダム建設はまったく別の話。ごまかされない」と話している。

12日には、伊那市三峰川総合開発事業対策協議会が伊那市役所で開かれることになっている。

国が今後30年間の河川整備のあり方を示す天竜川水系河川整備計画は今後、村井県知事の意見を聴いた後に策定される。 -

赤羽栄子さん押し花絵作品展

伊那市美篶の赤羽栄子さんの押し花絵展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれている。

赤羽さんは、押し花絵などを指導している全国組織「ふしぎな花倶楽部」のインストラクターで、市内5つの教室で指導にあたっている。

8回目となる今回は、去年の冬から始めたという水彩画や、一昨年から取り組んでいる切り絵とコラボレーションした作品も楽しめる。

新作が56点、全部で100点並んでいる。

押し花絵展は10日まで。 -

啓蟄

5日は、二十四節気の一つ「啓蟄」。大地が暖まり、冬眠していた虫が穴から出てくるころとされている。

この日の最高気温は、3月下旬並みの10.7度。暖かさにさそわれて、日本ミツバチが活発に活動していた。 -

伊那公園桜愛護会が桜の植樹

伊那市の伊那公園の管理をしている桜愛護会は1日、公園周辺への桜の移植作業をした。

伊那公園桜愛護会は、伊那市中央区の住民有志でつくる会で、園内の桜の手入れなどをしている。

この日は、公園内に仮植えしていたソメイヨシノとしだれ桜合計5本を、公園西側の斜面に移植した。

伊那公園は、市内のほかの公園に比べ外側から桜が見えにくいため、今回、外から見えやすい斜面に移植した。

愛護会では、「小さい公園だが、小さいなりにできることをして桜でいっぱいの公園にしていきたい」と話していた。 -

いなっせで消防訓練

春の全国火災予防運動に合わせ、伊那市のいなっせで5日、はしご車を使った消防訓練が行われた。

いなっせビルに入っている店舗や事務所の関係者45人が訓練をした。

訓練は、いなっせ3階南側の上伊那広域連合事務所付近から火が出たという想定で行われ、避難を告げる館内放送が流れると、参加者らは北側広場に避難した。

このあと、7階に残された2人を救助する想定で、はしご車を使った訓練があった。

伊那消防署の救助隊員が、高さおよそ30メートルの7階の窓まで救助に向かった。

隊員と救助された2人が下まで降りてくると、救助訓練は無事に終了した。

伊那消防署では、「複合的な建物でさまざまな人が出入りする場所。訓練の経験を生かし、有効な消防計画を立ててほしい」と話した。

いなっせ管理組合の松沢一男理事長は、「非常事態に備えて、それぞれの店や事務所で消火設備を確認するなど、普段から意識を高めていきたい」と話していた。 -

商工会議所女性会アンケート結果まとまる

伊那商工会議所の女性会が行った少子化対策子育て支援のアンケート結果がまとまった。

アンケートは去年8月、伊那商工会議所会員の1816事業所に勤める女性従業員を対象に行い、508人から回答があった。

「出産・育児で育児休暇などの休暇を取ったか、または取る予定か」との質問には、「取った、取る予定」と答えた人が42・5%、「取らない」と答えた人が57・5%だった。

「取らない」と答えた理由には、会社に迷惑がかかる、復帰後の仕事についていけるか不安などの回答があった。

「夫が育児休暇などの休暇を取ることについてどう思うか」との質問には「賛成」と答えた人が68%で半数以上となったが、女性会では実際には難しいのが現状と分析している。

子育てしながら仕事を続けるために会社に望む制度には、産休や育休、短時間勤務制度などが挙がっていた。

伊那商工会議所女性会では、「事業主の皆さんに、女性従業員の現状を知ってもらい参考にしてほしい」と話していた。

アンケート結果は、3月の会報に掲載し、会議所のホームページでも紹介するという。

32/(火)