-

大芝高原に祭りムード盛り上げる提灯

南箕輪村で25日にある第22回大芝高原まつりに向け、祭り会場となる大芝高原内の大芝湖周辺に、祭りを盛り上げる提灯が飾り付けられた。

大芝湖西側の通路沿いと、おまつりステージの会場になる湖や愛の鐘周辺を取り囲むように、赤、青、緑、黄色などカラフルな提灯が並んでいる。

祭りは午前10時に湖上ステージで開会式。今年は新たに「縁台将棋」を加えた19イベントを計画している。 -

第2回三峰川自然再生地区観察会

三峰川みらい会議(織井秀夫代表)は11日、国土交通省が実施した「自然再生事業」の現場、伊那市美篶青島の三峰川河川敷で、06年4月の事業完了後の河川の変化を観察する集まりを開いた。観察は2回目。会員や一般住民ら約15人が集まり、以前に種をまいた在来植物の成育状態などを見た。

在来植物を増やそう竏窒ニ、昨年10月に地域住民らで、同河川の在来種カワラニガナ、カワラサイコ、カワラヨモギの3種類の種をまいた場所を観察。カワラヨモギの成育状態は順調だったが、繁殖力の弱い残りの2種は「これから根を伸ばしていけば大きくなる」とし、成長を見守ることにした。

そのほか、河川内に繁茂する木の伐採や河床整備などの同事業について、国土交通省の委託で施行後の追跡調査をしているコンサルタント会社の関係者が説明。参加者とともに河川敷を歩き、外来植物が多く進出している現状なども一緒に確認した。

在来植物の種をまいた場所で成育状態を観察する参加者 -

駒ケ根市民チャンピオン「背の高いユリ」

駒ケ根市の何でもナンバー1を決める市民チャンピオンに13日、背の高いユリが初めて認定された。ユリは中沢のデイサービスセンター竜東やまびこ園(吉沢みはる園長)の庭に育った物で、高さは2メートル70センチ。96年の記録を10センチ上回った。同園の庭に咲く花々の手入れをしている職員の塩沢正己さんは「場所が建物の西側で、一日中日が当たらないのが良いのかもしれない。特別な肥料を与えるなどの手入れは何もしていないが、土がユリに合っているのかな」と話している=写真。

-

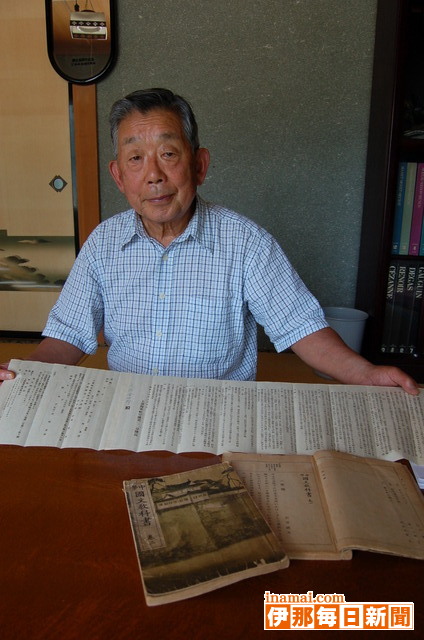

信州戦争展

第19回平和のための信州戦争展が16日まで駒ケ根市の文化センターで開かれている。太平洋戦争の現実を伝えるパネルや写真、当時の軍服や戦死者の遺書など、多くの資料を展示している=写真。写真家高橋邦典さんの作品展も併せて開かれているほか、イラク戦争の展示などもある。

14日の証言コーナーでは体験者3人が戦争の悲惨さを来場者に語り掛けた。1945(昭和20)年3月の東京大空襲を経験した松崎岩夫さんは「B29の焼夷弾爆撃で東京の東半分が火の海。道路や川に裸の死体がごろごろしていた。体の焼けるにおいが充満してしいたが、気がおかしくなっていたのか、悲惨さはそれほど感じなかった」と当時の体験を生々しく語った。

実行委員長の清水久志さんは、特に戦争を知らない世代に来てもらい、日本と世界のために何ができるか考える機会にしてほしい竏窒ニしている。

15、16日にも戦争体験者3人による証言が行われるほか、16日午前10時からは作家で東京大空襲・戦災資料センター初代館長の早乙女勝元さんによる講演「いのちの平和の尊さを」が大ホールで開かれる。

午前10時縲恁゚後5時。入場料は大人300円、高校生以下無料。 -

伊那部町で骨董市

伊那市西町区の伊那部町納涼祭に合わせ、骨董市が14、15日、地区内の旧井澤家住宅で開いている。古陶器、古民具、古銭、掛軸など約1500点が並ぶ。15日は、伊那部集会所周辺で納涼祭がある。同納涼祭実行委員会の主催。

骨董市は、同地区の納涼祭と秋の文化祭に合わせ年2回あり、今回で15回目。上伊那を中心とした5社が出品し、多く人が雰囲気のある日本家屋内で買い物を楽しんでいる=写真。関係者によると、瀬戸物やガラス食器など、手ごろな品の売れ行きがよいという。

納涼祭のカラオケ大会では、プロ演歌歌手の条かおりさんの出演を予定している。そのほか、伊那弥生ヶ丘高校の吹奏楽部による演奏、輪投げやヨーヨー釣りなどのゲームなどの催しを企画。豚汁、ビール、ジュースなどの無料コーナーもある。

15日の骨董市は午前9時縲恁゚後6時。納涼祭は午後3時縲恁゚後8時。雨天決行。 -

小沢区の子どもたちが五十数年ぶりに振り万灯で先祖の霊を迎える

伊那市小沢区で13日夜、お盆の伝統行事「振り万灯」があった。地域の小学生など約20人と保護者、地域のお年寄りなどが下小沢橋の上に集まり、子どもたちが振り万灯に挑戦=写真。大きな火の玉の迫力に戸惑いながらも果敢に縄を回し、先祖の霊を迎えた。

同地区では今年、地区の伝統文化を子どもたちに引き継いでいくことなどを目的として、五十数年ぶりに振り万灯を復活。13日の夜に「迎え火」として振ることとなった。

始めに万灯を振ったことのあるお年寄りたちが万灯の振り方を説明。子どもたちは最初、大きな円を描いて回る火の玉に驚き、尻込みしていたが、「大丈夫」「やってみな」などいう声に誘われて恐る恐る挑戦。麦が弾ける「パチパチ」という音とともに幻想的な火の輪が浮かび上がり、ギャラリーからは「すごい」と声が挙がった。

上手に回せて一安心した子どもたちは親のもとに駆け寄り、「恐かったけど面白かった」と話していた。

地元のお年寄りたちは「昔はもっとたくさん並んでやっていたから、麦の音もすごくて迫力があった」「まあ1年目だからこんなもの。段々とやって、続けていくってもんだら」と笑顔を見せた。 -

山で森で盆を満喫

上伊那のキャンプ場やプールなどは盆期間中、地元住民や帰省客、県外者らでにぎわいを見せている。暑い日差しが照りつけるが、木々に囲まれたキャンプ場でのんびり過ごしたり、プールで水しぶきを上げたりと思い思いに楽しんでいる。

伊那市長谷の南アルプス林道バスは、夏山シーズンの登山客らで始発便から長蛇の列ができるほど。豪雨災害の影響があった昨年同時期と比べ、4千人ほど上回っている。

利用客は中京、東京、関西方面が多く、韓国からのツアー3団体も来た。

愛知県豊橋市の太田耕造さん(57)は2泊3日の日程で、会社の仲間5人と一緒に、仙丈ケ岳(標高3033メートル)へ登った。「標高3000メートル級の山が比較的楽に登れて展望が良い」と40年来、夏休みを利用して南アを訪れている。下山後「登山を口実に酒を飲むのが楽しみ。暑くて疲れたが、最高だった」と話した。

埼玉県の坂谷吉子さん(70)は夫と2人で、北沢峠周辺を日帰りハイキング。「こちらは涼しい」と高遠城址公園なども立ち寄った。

林道バス営業所は7月中旬縲・月初旬の土・日曜日がピークになると見込んでいたが、台風の接近で利用者数が想定より伸びなかった。今シーズンで最も多かったのは7月28日の1330人。午前6時の始発便前に、早朝便を運行するなどして対応している。

16日までは、北沢峠周辺を散策する帰省客らが増えると見込む。

10月に入ると、紅葉シーズンで、利用客の増加に期待する。

林道バスは三峰橋付近の戸台口から北沢峠を結ぶ延長22・6キロ。所要時間は1時間。

##(写真)

南ア林道バス営業所前は長蛇の列=12日始発便 -

飛び立てなかった海軍二等飛行兵曹

伊那市長谷中尾

大出達雄さん(80)

“浜までは 海女も蓑(みの)着る 時雨時”

「海に潜る海女であっても、陸にいるときに雨が降れば自分の体を気遣って蓑を着る。だから、命は絶対粗末にしてはいけない。大切にしろ」

大井海軍航空隊にいたある司令官は、自作の詩とともにそう語った。その言葉は印象的だった。62年経った今でも鮮明に覚えている竏秩B

◇ ◇

栃木県出身。航空戦力の立て直しを目的として国が海軍航空隊の増員を進める中、甲種飛行予科練習生に自ら志願したのは中学3年生の時だった。1943年、入隊試験に合格。茨城県の土浦海軍航空隊甲種13期に配属となり、基礎となる体力づくりのほか、精神教育、陸戦、軍制などといった知識を徹底的に叩き込まれた。

翌年ほどなくして予科を修了し、偵察員を養成するために開設された静岡県の大井海軍航空隊第39期に配属となる。

大井に移ってからは、爆撃、射撃、航法など、実際に知っていなければ自分の死に直結する実践的な訓練が中心となった。厳しい訓練を必死でこなす一方、周囲の状況から、日々悪化していく戦況を感じずにはいられなかった。

敵の艦載機が航空隊の上空を頻繁に飛び、その爆撃で命を落とす友人を目の当たりにする。そんな日常が続き、自分も生きて帰れないことを覚悟した。

「土浦にいた時は『戦局は極めて悪化の一途をたどっている。人間魚雷として志願してくれ』という訓示があった。この訓示により、自分たちより2カ月遅く入った同期の仲間が随分と持っていかれた。土浦を出てからも、関西や鹿児島の方に行った同期の仲間は特攻機に乗って亡くなっている」

敗戦色が濃くなってきた1945年3月、突如として偵察術の訓練が中止となり、自分たちが使っていた訓練用の航空機を使い、特攻隊として編成された八洲隊の訓練が始まった。

いよいよ自分も危ない竏秩Bそう感じ、兵士らの繕い物をするため兵舎に出入りしていた女性に手紙を託し、航空隊の外にある班長の下宿に父と弟を呼び出し、面会を果たした。

しかし、最終的には航空機の数が足りず、順番待ちをしたまま飛び立つことなく終戦を迎えた。

◇ ◇

終戦後、社会的にも、精神的にも立ち直るには時間がかかった。社会的な復帰を果たした後も、思い出したくない記憶は封印し、極力表に出さないことを心がけた。

しかし10年ほど前からは、大井海軍航空隊のOB会に参加したり自分の戦争体験を語るなど、過去の記憶をたどるとともに自分の経験を伝える活動に取り組み始めた。

「それまではあまり思い出したくもないので、OB会にも参加していなかったし、戦争のことを語ることもなかった。しかし、平和を守るためには戦争をしないという合意づくりが大切だと気付いた。だからこそ、自分の経験を伝えていこうと思う。若い世代には、平和を守ることがいかに大切かを伝えていきたい」 -

子育て中のお父さん、お母さんもリフレッシュを竏猪~前ジャズin高遠が開催

高遠町在住のジャズピアニスト・緒方美音子さん(35)らによる「盆前ジャズin高遠」が11日夕方、伊那市の高遠町総合福祉センターであった。子育て中の家族連れなど200人以上が集まり、心地良いリズムと迫力のある演奏を楽しんだ=写真。

大学卒業後、働きながらジャズピアニストとして活動を続けていた緒方さん。高遠町へ越してきた2年前からは、活動を休止していた。しかし、子どもの保育園で知り合った友人らから演奏を依頼されたことをきっかけに活動を再開。そんな中、夫の転勤で今月末に渡米することが決まり、「渡米前最後のコンサートを」という友人らの要望を受け、今回のコンサートを企画した。

コンサートには、大学時代からともに演奏をしている佐藤友信さん(バス)、浅谷カヲルさん(ドラム)も出演。緒方さんのオリジナル曲を中心に、「古里」「遠き山に日は落ちて」などの童謡も、バラード調で披露。最後はセカンドアルバムのタイトル曲「SHOOTING STAR(シューティング・スター)」を演奏。大人だけでなく、子どもたちも演奏に合わせて体を動かすなどしてコンサートを満喫していた。 -

三峰川電力が三峰川風力発電事業計画にかかる環境影響評価の方法書を縦覧

伊那市の入笠山、鹿嶺高原一帯で風力発電事業の検討をしている三峰川電力(酒井宗二社長)は13日から、同事業にかかる環境影響評価の方法書の縦覧を行っている。

環境面での調査方法に対して広く意見を募ることを目的とするもので、9月12日までの午前8時半縲恁゚後5時(土日、祝日は除く)、同社ホームページ(http:www.mibuden.com)で縦覧できる。

これに伴なう意見書の提出を9月26日(必着)まで郵送FAX、電子メール受け付けており、住所、氏名を明記すること。ホームページ上からも意見を提出できるようになっている。

なお、縦覧は事業の可否を問うものではないとしている。

意見書の提出先は〒396竏・403長野県伊那市長谷黒河内2895三峰川電力会社。

問い合わせは三峰川電力三峰川発電所(TEL98・2027)へ。 -

東春近の農地・水・環境を守る会

自然石積み水路「親子観察会」

伊那市の「東春近の農地・水・環境を守る会」(伊東由和会長)は12日、東春近の中殿島から田原に残る昔ながらの自然石積み水路を観察する「夏休み親子観察会」を開いた。小中学生33人、水路を案内する会員ら合計100人が班別に水路の名前、深さ、現状などを観察して歩いた。

農業用水路で、地域住民の希望でコンクリートにするのではなく自然石積みを残してきた。しかし痛みも進み、会として地域に啓蒙活動を続けながら保護に取り組もうと検討。5カ年計画の事業第1弾として、観察、概要調査、問題提起を挙げ、親子で水路の存在を知り水路の価値を感じてもらおうと観察会を計画した。

最も大きな水路「清水川」の観察では、会員から昔は自然の川で50年ほど前にまっすぐに改修し今に至っていること、昔は周辺の水田の持ち主が盆前に川掃除をしたこと、アメノウオ、赤魚、ウナギなどがいて川遊びをしたことなどを話した。小学生は、石積みを興味深く観察したり、川幅や水深を測って記録。東春近小学校6年の沼波晃輝君は、「魚がいて面白い」と話していた。

参加した子どもたちは、「水が岩から染み出てくるところを初めて見た」「トンボがいっぱいいて驚いた」などの感想を挙げ、どんな川になったらいいと思うか-との問いかけには「生き物がたくさんいる川」「自然のままの川」と答えた。

会では今後、小学5、6年生と中学生を中心に水路マップを作る予定。 -

伊那弥生ヶ丘高生徒会がアリスこども寄金に寄付

伊那弥生ヶ丘高校の生徒会(細田大輔生徒会長)は12日、04年12月のスマトラ沖地震で学校を失った子どもたちのために「アリスこども寄金」を立ち上げ活動している同校卒業生の野笹玲子さん=東京都在住=に、文化祭で集めた同寄金への募金を送った。

野笹さんは、横浜市でアリスこどもスクールを主宰。昨年3月、「今の自分があるのは母校のおかげ」と、生徒会に10万円を寄付した。

今年の生徒会本部の筒井成実さん(2年)が、アリスこども寄金を野笹さんの著書で知り、寄付のお礼も兼ねて協力したいと、弥生祭の本部企画の一つとして提案。7月7、8日の弥生祭一般公開でアリス寄金への協力を呼びかけた。アリスこども寄金でスリランカにすでに幼稚園2校を建設したことなど活動を紹介したほか、平和な未来を願って全校で折鶴壁画も制作した。

募金はアリス寄金で製作したウェットティッシュを1個50円で販売した売上金と、募金箱への直接の寄付金で合計2万4360円。

野笹さんが来校し、生徒会本部役員の3年生5人、2年生2人が同席し、今回の募金活動の責任者である筒井さんが募金を手渡した。筒井さんは、「最初はお金がどれだけ集まるか心配だったが、高校生が協力してくれて心が温まった。こういう高校生がいる限りは日本は大丈夫だと思う」と話した。野笹さんからの寄付金で暗幕を購入したことも報告した。

野笹さんは、「皆さんの気持ちがものすごくうれしかった。皆さんの寄金のお金は、弥生の名前が残る形で、幼児だけでなく村の人皆が借りられる文庫など、現地と相談して形として残したい」と感謝した。 -

みのりんぐ箕輪ねっと

新たな地域ブランドに

「玉ねぎドレッシング」発売

箕輪町、南箕輪村、伊那市西箕輪で地域通貨を通した地域経済の活性化を図る「みのりんぐ箕輪ねっと」(20人、寺平秀行代表)は13日、地域ブランドとして生えごま油を使った「玉ねぎドレッシング」を発売した。

03年8月に発足。05年度から労働に対し地域通貨「みのり」を発行し、「みのり」に応じてエゴマ油を分配する事業に取り組み、「えごま油」の商品化も進めている。

今回、地域ブランドを育てるため発足当初から計画していたドレッシング作りを実現した。会員の「有機農場かみーの」で栽培したタマネギと、箕輪ねっとが栽培し今年3月に搾油した「えごま油」を使用。製造は小池手造り農産加工所(飯田市)に委託し、今月7日に完成した。

試行的に240本製造。全体でタマネギ20キロ余、えごま油600ccを使った。「さっぱりした味」で、焼き魚、フライ、しゃぶしゃぶ、冷奴などにかけるのがおすすめという。

1本400ミリリットルで680円。箕輪町内の立石、金星、かしわや、南箕輪村のあじ縲怩ネで販売。要望次第で追加製造も考えるという。問い合わせは寺平代表(TEL70・5728)へ。 -

【記者室】舞台の裏側は?

「ぶたいうらたんけんたい」。県伊那文化会館の事業で、親子がアイドルコンサートを想定した舞台裏を見学したり、スタッフとして音響や照明を担当するなどの体験をした▼会館スタッフが、客席を照らす明かり「客電」など会場内の照明説明にはじまり、舞台裏の動きをわかりやすく説明。デモンストレーションで降らしたアルミ箔の雪は年長児や小学校低学年に人気で、実際に体験する時間になると、雪を降らせる役に子どもが集中し、ジャンケンで役決めするほどだった▼舞台裏を知る機会は少ない。自分がスイッチを押すことで会場に音が流れたり、舞台のライトが点いたり、楽しい体験だったと思う。今までより舞台が身近に感じられるのではないだろうか。(村上裕子)

-

小町屋区ふれあい広場

駒ケ根市小町屋の区民ふれあい広場は12日、区内のきらめき公園であった。恒例のマスつかみやマスの塩焼き、食べ物・飲食のテントが並び、老若男女の住民でにぎわった。

「区民ふれあい広場」は14年目、「きらめき公園」での開催は2年目。小学生から高齢者まで約百人で組織した実行委員会が主催。 マスつかみでは隣接のねずみ川をせき止め、ニジマスを放流し、子どもたちは歓声と水しぶきを上げて追いまわした。

新企画の消防コーナーでは、子どもたちは消防工作車に試乗したり、放水体験に大喜び。青年海外協力隊の協力で実施した国際交流コーナーでは外国料理の試食、民族衣装の試着、アフリカンドラムの体験などもあり、人気を集めた。

駒ケ根市のヒーロー「スピート太郎」も応援に駈け付け、子どもたちとゲームで盛り上がった。

) -

東伊那の小池勤さん

「カラカラーン。冷凍になった同朋の遺体を仮設の屍室に投げこむ時の音。あれから60有余年経った今でも、その時の夢にうなされる」と、語るのは駒ケ根市東伊那の小池勤さん(84)

小池さんは1923年東伊那に生まれ、尋常高等小学校卒業後、8年間、大工の修業をし、召集され、満州に渡った。

45年8月ソ連戦車隊の爆撃に遭い、陣地は破壊され軍はバラバラ、食糧の補給は途絶え、ボーフラの湧いた水溜まりの水をすすり、サルノコシカケで命をつないで、本部を目指して後方に移動した。

大けがをし傷口からウジがわいている同胞や、ぼろ布のように路傍でうずくまり、救いを求める人も置き去りにして「今度はおれの番か」と何度も思いながら、死の行軍の果て、ソ連兵に投降し、捕虜になり、平安の格納庫に収容された。

張り詰めていた糸がプツンと切れるように、栄養失調や赤痢で多くの同朋がバタバタと亡くなった。

平安を後に、ソ連兵に追いたてられ、アムール河を渡り、ブエゴエスチンクスに着いたのは11月の初め、シベリアはすでに厳寒期だった。

病気と栄養失調の体で、シベリアの極寒に耐えられるはずもなく、毎日、何10人かが亡くなった。衣類は剥ぎとられ、カチカチに凍り、白蝋のように変わり果てた屍は、木材でも扱うように無造作に仮設屍室に放りこまれた。カラカラーン、カラカラーンと異様な響きが耳に突き刺した。

さらに貨物列車に乗せられ、46年1月にシベリアの最奥地ヤクドニヤの捕虜収容所に移され、毎日、「ダワイ、ダワイ(早く、早く)」と苛酷な強制労働に駆り出される抑留生活が始まった。

使役は2人引きのノコギリで薪の伐採作業、ふらつく体での重労働、少しでも休むと、銃をつき付けられた。体感温度は零下50縲・0度、気を付けないと、顔や鼻、足の先はすぐに凍傷になってしまう。

2カ月ほどで、大工の腕が見込まれ、ウルガル方面に移動、建物の建設や橋の架橋工事に従事し、作業中、足を滑らし、大けがをし、病院に入院した。回復すると病院勤務を命ぜられた。病院に日本人の入院患者がいなくなると同時に、4年間の抑留生活から開放され、49年8月28日に大郁丸で帰国した。

現在、小池さんは「駒ケ根9条の会」の会員であり、機会あるごとにシベリア抑留体験を語っている。「今もシベリアの永久凍土の下に放置されている同朋のことを思う時、2度と戦争を起してはならない、戦争の悲惨さを語ることが、体験者の責務。生きている限り、語り継ぎ、平和憲法を護る活動をしたい」と話す。 -

子育て学級で運動あそび

箕輪町公民館の子育て学級は9日、町運動保育士の指導で親子で運動あそびをした。子ども達はお母さんの腕にぶら下がったり、足の上に乗ってバランスを取るなど楽しく遊んだ。

町は町内全保育園に運動あそびを導入しているが、入園前の子ども達の運動あそびは親子でできる遊びで、運動保育士が腕の力、ジャンプ力、空間感覚などそれぞれを養う運動を指導した。

バランス感覚を養うためにひざを曲げて座った親の足の上に立つ、懸垂力のために腕にぶら下がる、ジャンプ力のために両足でジャンプして親が立って伸ばした手にタッチするなどで、子どもたちは夢中になって遊んだ。

運動保育士は、「今の子どもは渡り棒にぶら下がる力がないので、親の腕にぶら下がることで懸垂力を鍛えてもらうといい」などアドバイスしていた。 -

安楽寺で施餓鬼法要

先祖の霊が帰るといわれるお盆を前にした11日、恒例の施餓鬼(せがき)法要が駒ケ根市の安楽寺で営まれた。市内全域の檀家から約500人が本堂に集まり、16人の僧侶の読経が響く中「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えながら手を合わせて焼香し、先祖の霊を慰めた=写真。法要を終えた参加者らは僧侶がまいた散華(さんげ)と呼ばれる仏の絵を描いた札や塔婆、小旗などを大切そうに抱えてそれぞれの家路についた。

施餓鬼は地獄で苦しむ餓鬼に施しをするための法要だが、人への思いやりや先祖への感謝の気持ちを忘れないよう、お盆に合わせたこの時期に行われることが多い。 -

県伊那文化会館「ぶたいうらたんけんたいコンサート編」

伊那市の県伊那文化会館は11日、「ぶたいうらたんけんたいコンサート編」を同館大ホールで開いた。親子約30人が、アイドルコンサートを想定した舞台裏を見学し、実際に音響や照明を担当してデモンストレーションした。

舞台を身近に感じてもらおうと企画。昨年はオペラ編で、第2弾の今年はアイドルコンサート編。客席に座ってデモンストレーションを見た後、ミラーボールで星型の光が会場内に映る仕組み、舞台上のモニタースピーカーなどの説明を聞いた。雪を降らすための雪布も間近に見て、子どもたちは小さく切ったアルミ箔を布にのせる準備も体験した。

最後は子どもたちが照明、音響、大道具に分かれ、会館スタッフの説明を聞いてデモンストレーションをした。大道具では、どん帳、ライト、雪など役割分担し、舞台監督の「ゴウ!」の合図で真剣な表情でどん張を上げるボタンを押すなどしていた。

伊那市境の伊東葵さん、元親君(伊那東小5年)、幸親君(同1年)の親子は2年連続の参加。「子どもがどうしても来たいと言って参加した。普段は絶対見られないのでいい機会。夏休みの思い出になる」と話していた。 -

箕輪の新ブランドに

酪農家根橋英夫さん

地元の牛乳でジェラート「信州みのわ愛す」製造・販売へ

箕輪町南小河内福沢の酪農家根橋英夫さん(51)が、箕輪の新ブランドとして、地元の牛乳を使ったイタリアン・ジェラート「信州みのわ愛す」の製造・販売を始める。自宅敷地内に製造所兼店舗の「愛す工房みのわ」を造り、9月オープンに向け準備を進めている。

アイスクリーム作りは、牛乳の消費拡大と次世代の新たな産業創出をねらい、箕輪町酪農振興協議会の有志が検討していた。酪農は飼料価格が高騰し、乳も余っている現状で、原乳出荷だけでは難しく、付加価値を付けて売ることを考えていたが、同協議会長の根橋さんが、まず個人で始めることになった。

ジェラートは地元の牛乳と果物などを使い「安心安全で顔が見えるアイス」。種類は牛乳、コーン、スイカ、ピーチ、イチゴ、リンゴ、バナナなど定番商品と季節限定商品で20種類以上を考えている。シャーベットも作る。価格は250円。専属スタッフ2人とパートスタッフで運営。現在試作を重ねている。

敷地内には休耕田を利用して「ふれあい牧場」も造り訪れた人がポニーやアイガモとふれあえるほか、食べるスペースのウッドデッキも造る。東箕輪の活性化を願い農産物直売所の設置も検討している。

オープンは9月7日。7-9日はオープン記念を計画する。営業時間は午前11時-午後4時。水曜定休日。問い合わせは根橋さん(TEL79・0744)へ。 -

ごはんどころ「ぶらり亭」店主 久保村元気さん(26)

本年3月28日、伊那市西町の県勤労者福祉センター体育館近くに「ぶらり亭」をオープンした。自分の店を持つことは夢だった。・スぶらり・スと寄ってもらい、くつろいでもらおう竏窒ニの思いが込められた店だ。

店の雰囲気を伝えるため、ひらがなで表記した店の看板には「とるこらいす・そ縲怩キかつどん」と記されている。この2品がこの店の目玉メニューだ。味の追求はもちろんのこと、盛り付けなどの細部まで気遣った料理で客をもてなす。

社会人として働き始めたがそれまでの自分の仕事には、やりがいを感じていなかった。そんな時、昔から好きだった・ス飲食・スへの道を歩もうと思った。最終的に自分の店を構えるため、経営システムや接客方法などを学ぼう竏窒ニ、飲食店で働き、知人の料理人から料理の手ほどきを受けるなどして経験を積んだ。

メニューの「とるこらいす」は、長崎県の名物料理。両親の知り合いである、地方情報誌の編集に携わる人が毎月、送ってくれるその雑誌の中からヒントを得たという。「以前からトルコライスを自分の店で出したかった」。物珍しさも加わり、現在の人気メニューになっている。

ソースカツ丼の味には、一番の自信を持っている。幼少のころから好きだった、行きつけのとんかつ屋の味が忘れられず、それを手掛けた料理人から直々に調理方法を学んだ。その後は自分なりのカツを追い求め、使う材料や揚げ方などを研究。衣を薄めに付けることでサックリ感を出し、かむと中から肉汁があふれる現在のトンカツを完成させた。

いろいろな人の支えがあったから、自分の店を持つことが出来たという。最も世話になったのが、麺づくり「蒼空」(南箕輪村田畑)の人たち。ここで働いた約半年間は「お客さんに対してのサービスのこまやかさ」など、さまざまなことを学んだという。

開店当初は、立地条件や宣伝不足で客の入りは少なかったが、現在は昼間を中心に店内も満席になる繁盛ぶり。忙しいが、「何よりも、よろこんでくれるお客さんの姿がうれしい」。

これからも他の店では味わえない、珍しいメニューを出していきたいという。「常に新メニューを考えているので、完成するのを期待してください」。

##(お店データ)

ごはんどころ「ぶらり亭」

○営業時間 午前11時縲恁゚後2時30分、同5時縲・時30分

○定休日 毎週火曜日

○住所 伊那市伊那5913‐2

○TEL 0265・76・9665 -

お盆を前に上伊那農業高校の生徒が花市の準備

お盆を前に南箕輪村の上伊那農業高校の生徒たちが11日、花市の準備をした=写真。

地域交流と実習の一環として同校生徒らが毎年開く花市は地域住民にも人気があり、収益の一部は農業大会の全国大会に出場する生徒の交通費などに当てている。

この日は農林委員会のメンバーや生徒会、農業大会の全国大会出場者など約30人が作業に参加。畑から収穫した花を丁寧にそろえ、販売用の束に仕上げていた。

今年は夏の長雨や台風の影響が一部であったが、全体としてはまずまずの出来栄えで、500束ほど販売できると見込んでいる。

花市責任者の小林安果さん(17)は「みんなで一生懸命育てた花なのでぜひみなさんで買いに来てください」と話していた。

花市は12日の午前9時半から、伊那市駅前ビル「いなっせ」の多目的コミュニティ広場と伊那北駅前の2カ所で行う。アスター3色(赤、紫、白各1本)、オミナエシ、小菊、シマガヤ、ガマノホ、カーネーションを一束として販売する予定で、価格は500円(一人2束まで)。 -

小沢区で50年ぶりに振り万灯復活

地元の伝統を復活させよう竏窒ニ、伊那市小沢区の住民有志と子どもたちが11日、「振り万灯」作りをした。同地域の振り万灯が復活するのは五十数年ぶり。地元住民の一人、唐沢幸男さんは「今年は1年目だが、今後も続けていければ」と話す。

麦わらを束ねたものに縄をつけ、麦わらの部分に火をつけて回す「振り万灯」は、辰野町から伊那市にかけて昔から行われてきたお盆の伝統。小沢区でも先祖の霊を迎える13日の「迎え万灯」、再び彼岸へと送る16日の「送り万灯」のほか、14日には「ごちそう万灯」として振り万灯を行い、先祖の霊をもてなしていたが、安全への配慮や麦を作る農家がなくなったことに伴ない、振りまんどもいつしか行われなくなっていた。

そんな中、地元伝統行事を子どもたちに継承することや住民同士の世代を超えた交流を目的として復活を企画。育成会などが中心となり、小学生家族などに参加を呼びかけた。

この日は、小学生や保護者、地域住民など約30人が参加し、昔の経験者から手ほどきを受けながら万灯作りに挑戦。

6年生の唐沢恵介君(11)は「難しかったけどとても楽しくできた」と話していた。

今年は13日夜に下小沢橋の上で地区の小学生が振りまんどを行う。 -

伊那養護学校でふれあいジャーニー開催

自律学校の児童生徒と高校生などが養護学校の寄宿舎を活用して交流する「ふれあいジャーニー」が10日、伊那市の県伊那養護学校であった。上伊那の高校や大学に通う学生ら36人が参加。バーベキューや散歩などをしながら伊那養護学校の生徒らと交流を深めた。

県立施設の有効活用と地域交流への取り組みとして毎年夏休みに開催している取り組み。今年は小学部が散歩、中学部がバーベキューづくり、高等部が飼育小屋のさく作りを実施。中学部のバーベキュー作りでは、高校生が伊那養の生徒らに寄り添い、野菜の切り方を丁寧に教えてあげる姿も見られたほか、アスレチックで高校生顔負けの運動能力を披露する伊那養の生徒もおり、それぞれに交流を楽しんでいた。

高遠高校2年の竹入真穂さん(16)は「いろんな人と交流したくて今回初めて参加した。みんな元気で楽しい。来年はもっと動きやすい格好で来たい」と話していた。 -

南箕輪村農業経営者協議会が盆花準備

南箕輪村農業経営者協議会(23人、有賀旦雄会長)は9日、恒例の盆花販売のため花を刈り取り、花束の準備をした。

協議会は、遊休農地を借りて盆花用にアスターやケイトウなどを栽培している。準備のため会員15人が参加し、刈り取りなどに精を出した。11日にも作業する。

花束はアスター、ケイトウ、オミナエシ、姫ヒマワリ、ユリ、シマガヤの予定で、1束500円。販売は12日午後3時から6時まで、村役場正面駐車場。

協議会は「常連さんがいて盆花を買ってくれるから張り合いになる。仏様にも、皆さんにも喜んでもらって、自分達も慰労会を楽しむ。皆が喜べる」と話し、炎天下の作業に取り組んでいた。 -

日中友好都市小学生卓球交歓大会の報告会

日中国交正常化35周年を記念し、2竏・日、中国・北京市であった「日中友好都市小学生卓球交歓大会」に出場の伊那市チームが9日、市役所を訪れ、小坂樫男市長に大会結果や交流の様子などを報告した。

参加したのは、いずれも伊那小学校5年の福沢秀平君(11)、中村詩穂さん(10)の選手2人、市体育協会理事長の阿部凱人監督(66)や保護者ら8人。大会は58チームが集まり、同市は友好都市を結ぶ北京市通州区の代表2選手との合同チームで戦い、予選を勝ちぬき、決勝トーナメントで敗退した。

市役所を訪れた福沢君、中村さん2人は通州区の代表選手と交換したユニフォームを着て、決勝トーナメント進出のトロフィーを持参した。中村さんは「中国選手のフォームを今後の練習に生かしたい」と感想。現地で誕生日を迎えた福沢君は、同区の人たちがケーキで祝ってくれた思い出を話し、「言葉は通じなかったが友だちが出来た」と報告した。

阿部監督は「歓迎されたことがうれしかったし、子供たち同士も打ち解け合って試合が出来ていた。中国の選手の実力は数段上で、監督同士の話し合いなどの中から中国卓球を吸収することが出来た」などと話した。

大会は5年に一度あり、日中両国の友好都市、友好交流都市の地域間交流などを目的とした大会。伊那市チームは1997年から3回連続出場している。

交歓大会に出場した福沢君(右)と中村さん -

水森亜土さん作品展 ベル伊那14日まで

歌手、女優、イラストレーターとして活躍する水森亜土さんの作品展は14日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。油絵、水彩などの作品約50点を展示販売している。

独特の感性で描いた作品は、ジャズ音楽などを題材に表現。「マスカレード」「cheek to cheek」などがある。額縁はすべて本人が指定したオリジナルで、赤、青、黄色などのパステル色が作品のよさを引き出している。

また、ティーシャツ、タオル、ポストカードなどのグッツも販売。各デザイン、各色をそろえたティーシャツは25種類ほどある。

午前10時縲恁゚後6時半(最終日は午後4時)。 -

伊那中央病院が産婦人科診療を制限

全国的な医師不足で、伊那中央病院は10日記者会見し、産婦人科の診療を制限したいと発表した。来年4月、昭和伊南総合病院(駒ケ根市)の産婦人科常勤医師がゼロになる見込みで、中病は▽来年4月以降、郡外からの里帰り出産は遠慮してほしい▽産婦人科初診は紹介状を持参してほしい竏窒フ2点を挙げる。

上伊那の出産件数は年間1600件。内訳は中病が千件、昭和病院が500件、助産院など100件。

中病は医師の勤務体制のほか、診察室や分べん室など施設面からも、昭和病院の出産をそのまま受け入れるのは難しい状況にある。

里帰り出産は全体の20%を占めており、診療を制限することで昭和病院分をカバーする。

紹介状の持参は産婦人科外来の「パンク状態」を解消するため、10月ごろから始めたいという。ここ数カ月、外来受診は増加が顕著に表れ、6月は1624件だった。

小川秋実院長は「地域医療を守るため、制限しなければ対応できない」と理解を求める。

地域住民らに対しては、中病や各市町村の広報などで周知していく。 -

箕輪町新規採用職員研修

環境と介護の現場を体験箕輪町は8日、06、07年度の新規採用職員の研修会を開き、4人が環境と介護福祉の現場を体験した。

「箕輪町の現状と課題」縲怺ツ境問題と介護福祉の最前線を体験縲怩eーマに、現場の体験研修を通して環境と介護福祉にかかわる行政課題を考察するねらい。研修場所は八乙女クリーンセンターと町社会福祉協議会の「いきいき塾」で、2人ずつ参加した。

八乙女クリーンセンターでは、施設や機械の説明を聞き、センターに運び込まれるごみをトラックから下ろす、分別するなどの作業をした。

ペットボトルの不純物除去作業では、20キロのベールを作るために回収されたペットボトルの中からビン、缶などの異物を取り除く、ふたを外す、中身が残っているものは中の液体を捨てる。すべて手作業で、多い日は1日稼働し20キロベールが200個できるという。

役場職員は、センター職員の指導を受け、機械で流れていくペットボトルの中から不純物を取り除き、汗を流しながら作業した。

研修した小口陽平さんは、「普段は机の上の仕事なので現場が体験でき勉強になる。何気なくごみを出すけど、逆の立場になると無神経さが恥ずかしくなる。毎日この作業をやるのはものすごい労力。分別をしっかりしようと強く思った。町の皆さんにも分別をしっかりやることが伝われば、作業の方がもっと楽になると思う」と話していた。 -

みはらしの湯で地元で取れたブルーベリーを使った新しいデザート発売

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は11日、地元で採れたブルーベリーを使った「ブルーベリーソースのブラマンジェ」を発売した=写真。同施設がある農業公園「みはらしファーム」で採れたブルーベリーを使っているほか、夏に合わせてのど越しのさっぱりとしたデザートに仕上げた。

同施設ではこれまでも、みはらしファームで採れたイチゴやリンゴなどを使ったデザートをそれぞれの季節ごとに提供してきたが、ブルーベリーを使った商品は初めて。ブルーベリー園からの安定的な供給体制が整ったため、今回のメニューが実現した。

アーモンドの風味を付けた牛乳をゼラチンなどで固めたブラマンジェの上に、新鮮なブルーベリーで作ったソースをかけ、生のブルーベリーとアロエを添えている。

厨房チーフの高沢尚人さんは「今回は季節に合わせた冷たいデザート。みなさんでぜひ食べに来てください」と話していた。

価格は300円。食堂の営業時間は午前11時縲恁゚後8時。

22/(月)