-

つつじ祭に合わせて第75回高尾神社例大祭が開催

伊那市山寺区の高尾神社で12日、第75回高尾神社例大祭があった。約500本のツツジが見ごろを迎える中、境内にはさまざまな出店が並び、地元の小学生が神事「裏安の舞」を披露。また、特設部隊では地元の太鼓グループや伊那小学校の児童らによる発表があり、訪れた地元住民を楽しませた。

高尾神社は1933年に山梨県の南アルプス市から遷宮したもので、それ以来、公園内にツツジを植え、毎年ツツジの花の時期に合わせて神社の例祭を行ってきた。

例年訪れる人が限られてきていることもあり、今年は家族連れをターゲットとして子どもに人気のアニメキャラクターが登場するイベントを企画。また、午後は子どもみこしもあり、祭りに活気を添えていた。

今年は花雨が少なかったことから花の咲きは今ひとつだというが、園内では赤や紫色のツツジが徐々に咲き始めており、訪れた人の目を楽しませている。 -

水辺の楽校でホタル幼虫上陸始まる

毎年6月から7月にかけて数百匹のホタルが乱舞することから駒ケ根ホタルまつりの会場となっている駒ケ根市中沢「水辺の楽校」のホタル水路=写真=で、水の中で暮らしながら終齢を迎えたゲンジボタルの幼虫がいよいよ上陸を始めた。まつりを主催する「ホタルとアヤメの里づくりの会」会長の山口久人さん(62)=中沢菅沼=は「6日夜に今年初めて上陸するのを確認した。その後も少しずつ上がって来ているようだ。上陸は例年5月の連休前だが、今年は春先の天候不順のせいか約1週間遅れ。しかし数はかなり期待できそうだ」と話している。ホタル水路では5年前の最盛期に約500匹のホタルが確認されている。まつりの開催はホタルの生育状況に左右されるが、今年は6月22縲・4日ごろになる見通しだ。

幼虫の上陸には条件があり、雨が降る日の夜7縲・時ごろに限られるため、年ごとの天候などによってその時期は一定しない。上陸時の体長は約10縲・0ミリで、既に成虫とほぼ同様に発光もするという。幼虫は上陸すると湿り気のある場所を見つけて土の中に潜り込み、30縲・0日前後でさなぎとなった後、さらに約10日で羽化してようやく成虫になるが、成虫として光を出しながら思い切り飛べるのはわずか数日から10日程度というはかない運命だ。 -

春の交通安全人波作戦

春の全国交通安全運動(11日縲・0日)の実施に合わせ伊南交通安全協会駒ケ根支会(赤羽根徳彦支会長)は11日朝、駒ケ根市の広域農道北原交差点付近の道路で人波作戦を展開した。安協や高齢者クラブの会員、駒ケ根警察署員などら約90人が参加し、出勤途中のドライバーらに事故防止を訴えた=写真。

この季節にしては冷たい風が吹く中、歩道に一列に並んだ参加者らはそれぞれ「飲酒運転による交通事故防止」「シートベルト、チャイルドシート着用」などののぼり旗を掲げ、交通事故防止を懸命にアピールしていた。

運動重点は「子どもと高齢者の交通事故防止」。全国重点は、飲酒運転の根絶▽自転車の安全利用の推進▽後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、県重点は、生活道路における交通事故の防止竏秩B -

飯島山草会が山野草展

飯島山草会(上前守会長)は12、13日、飯島文化館で山野草展を開く。

会場にはピンクの花が目を引くトキソウ、日本サクラソウ、大きな葉のハッカクレン、百年ものの岩ヒバ、葉の重なりが花のようなボタンヒバ、ギボウシとコケモモの寄せ植え、岩ヒバと四国チドリの寄せ植え、数百本が植えられたキリンソウの大鉢。形が面白いユキモチソウや、小さな花が可れんなヒメウツギなど会員12人が丹精込めた150鉢がずらり。

上前会長は「花ものや寄せ植え、大作、小品などいろいろな作品が集まった。ぜひ見に来て」と来場を呼び掛けている。

会場では山野草の苗も販売する。 -

県老人大学伊那学部入学式

長野県老人大学伊那学部の入学式が10日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。ともに2年間を学ぶ60歳以上の男女144人が集まり、これから始まる学生生活を前に志を新たにした。

高齢者が仲間づくりの輪を広げるとともに新しい知識や技術の習得、積極的な社会参加の推進などを図ることを目的とする取り組み。県内の各地方事務所ごとに学部を置いており、30年間で3万5千人が卒業している。

本年度の伊那学部には上伊那各地から男性52人、女性92人が入学。年齢別には65歳縲・9歳が最も多く、男性の平均年齢が69歳、女性が68歳となっている。最高年齢者は81歳だった。

入学生代表の村上芳麿さんは「今、私たちの生活は物質面での豊かさは進んだもののさまざまな問題が山積している。こうした問題に対応していくためには精神面での向上が必要。これまでの経験をもとにして更なる研鑚に励みたい」と語った。 -

かんてんぱぱで第7回木曽の29人展

木曽地域に住む芸術家らでつくる木曽作家協会(桝田千秋代表)は14日まで、「第7回木曽の29人展」を伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。油彩、水彩、アクリル画、漆芸などの約50点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

同会は木曽地域で芸術活動していたグループや個人が集まって発足。さまざまな分野に携わる50代縲・0代のメンバーが所属しており、ともに作品発表などを行いながら互いの技術向上に努めてきた。

グループ展は今回で7回目。これまでは塩尻市や松本市などのギャラリーで行ってきたが、権兵衛トンネルが開通したことで今回初めて伊那市での作品展を企画した。

会場には4号から100号までの多彩な作品があり、「御嶽」「御岳参道」などといった地元風景をテーマとした作品や、自身の内面を見つめた抽象画などが展示されているほか、木曽を代表する伝統工芸の一つ、漆工芸も並んでいる。

出展者の一人古畑多美枝さん(77)は「作品は本当にさまざま。それぞれの作品の違いを楽しんでもらえれば」と話していた。

午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時まで)。 -

【記者室】お茶を作る

ホットプレートでお茶ができる。子ども向けの「茶の絵本」に、釜入り茶の作り方が掲載されている。お茶は買ってくるもので、自分で作るとは考えたこともなく、興味がわいた▼その手作り茶を飲ませていただく機会に恵まれた。“香ばしくそう快な香り”というお茶は、本当にさわやかで、美味しくいただいた。小学1年生でも出来るというので自分も是非と思うのだが、何しろ生の茶葉が手に入らない。なんとも残念。静岡での体験イベントもすでに終わったと聞き、ますます残念▼お茶は作れなくとも飲むのは毎日のこと。「朝茶はその日の難逃れ」。小さいころから聞いてきたことわざをなんとなく心の中でつぶやきながら、今日もお出かけ前にお茶を一杯。(村上裕子)

-

青年海外協力隊員

箕輪町の藤沢志保さん、北原明子さん帰国報告

青年海外協力隊員として05年4月から07年3月まで2年間、海外派遣されていた箕輪町の藤沢志保さん(28)=松島=と北原明子さん(26)=木下=が10日、箕輪町役場に平沢豊満町長を訪ね、帰国報告をした。

藤沢さんの任地はアフリカのセネガル。洋裁を学んだ経験を生かし、女性達が手芸を通じて現金収入や楽しみを得る目的で、地域の婦人会やHIV陽性者の会で手工芸を指導した。公用語は仏語だが現地のウオロフ語を学び、ミシンの使い方、洋裁、編み物、刺しゅうなどを教えた。

北原さんの任地は南米のパラグアイ。大学が農学部だったことから、現地の高校の農学科で野菜栽培を指導した。公用語はスペイン語で、農業経験のない高校生と毎日畑で作業し、トマト栽培を中心に種をまき苗を作ることから教えた。

藤沢さんは、「インフラ整備や教育制度など日本の良さも分かり、現地で貧しい中にある温かさ、明るさ、人と人とのつながりの大切さなどを感じた。今後は何らかの形で国際協力に関わりたい」。北原さんは「教えるつもりで行ったが、教えられることのほうが多かった。温かく受け入れてもらい、懐の深さを感じた。人とつながることはすごいことだとも感じた。今後は農業に関わる仕事を探したい」と語った。

平沢町長は、「いい経験でしたね。ご両親に感謝し、新しいステージで頑張って」と話した。 -

「春の全国交通安全運動」始まる

「春の全国交通安全運動」が11日、全国一斉に始まった。20日までの10日間、県や警察が協力し「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本テーマに交通事故防止を呼びかける。

伊那市では初日、市役所前の市道環状南線に交通安全指導所を開設した。伊那警察署、上伊那地方事務所、市、市交通安全協会連合会などの関係者約70人が啓発チラシなど200セットを信号待ちのドライバーに配布した=写真。

伊那署の小嶋惣逸署長は「年間の交通事故抑止を占う重要な季節の運動。身近な事故が減るよう働きかけたい」とあいさつ。同指導所の開設中、参加者たちは「交通安全運動に協力を。お気をつけて」と呼びかけて無事故を祈った。

同署によると、管内の人身事故件数(本年から10日現在)は、187件(同期比1件増)、けが人は250人(同30人増)、死者0人(同1人減)。事故は交差点付近で多く、自動車を運転していたけが人の1割は、シートベルト不着用だったという。 -

男女共同参画研修会 伊那市の北福地区で開く

伊那市富県の北福地区(斉藤喜啓区長)は9日夜、同集落センターで、市の呼び掛けに対し、区内の役員に女性を積極的に登用していくため「男女共同参画研修会」を開いた=写真。区会役員や一般住民ら約30人が集まり、市の男女共同参画推進関係者らの話を聞いて、男女共同参画について知識を深めた。

市政策推進課男女共同参画係の馬場よし子指導員は「県、市議会議員に女性がいるのに身近な区会に女性がいないのはおかしい。もっと女性の意見を生かせる場所を」と主張し、市男女共同参画推進委員で山寺区で初めて区会議員を務めた唐沢敬子さんは「女性が一歩踏み出す勇気がほしい」と訴えた。

話を聞き終わった区民らは「区の役員は年功序列であったり、回り役になっているので役員の選任規約を改正する必要がある」「女性の登用に関して、皆が同じ意識を持っていなければ叶えられない」などの意見が活発的に交わされた。

斉藤区長は「鋭い意見が言える女性のセンスを区会の中で生かせるようになれば、もっと豊かな地域に変れるはず」と感想。今後も少しずつ勉強をしながら住民の意識改革を進めて、区内の役員に女性登用ができるように努めたいという。 -

コンニャクの花咲きました

宮田村の福祉交流施設なごみ家で、珍しいコンニャクの花が咲き、独特のたたずまいと香りで訪れる人たちを驚かせている。

コンニャクイモは5年以上経過しないと花が咲かないとされるが、多くはそこまで育つ前にコンニャクとして食用になるため、ある意味・ス幻の花・ス。

なごみ家でも当初は食用に考えていたが、職員が「まぁせっかくだし、花でも見てみない」と・ス方針転換・ス。3月頃から芽を出し始めた。

いつのまにかニョキニョキと成長。今では130センチほどの高さにまでなったが「あまりキレイとは言えないし、独特な香りもねぇ・・。けど珍しいことだから」と職員も苦笑い。 -

【保育士 石田裕樹さん】

駒ケ根市で2人目の男性保育士として昨年4月に採用され、市立美須津保育園で「すみれ組」(年中)の担任を務めている。

「女性ばかりの職場だけど、最初から特に戸惑いを感じることもありませんでした。家庭に父親がいるのと同じように、保育園にも男が必要だという気がしていますから」

◇ ◇

小さい頃から家の近くには年下の子どもたちがたくさんいた。彼らと一緒に楽しく遊びながら成長するうちに、自分でも意識しないうちに保育士を志していたという。

「いつからか覚えがないけど、保育士になりたいと思ってずっとあこがれていた。だから進路に迷いは全然ありませんでした」

高校卒業後、短大で必要な資格を取り、念願の保育士に。

「実際になることができたら何だか夢のような気がした。自分で本当にいいのかな竏窒ネんて思えてきて。でも子どもたちは初対面なのにすぐに寄って来てくれたし、たちまち名前を覚えて石田先生と呼んで懐いてくれた。思い描いていた通りの楽しい仕事でした」

もちろん楽しいことばかりであるはずがない。子どもたちがけんかをして泣いている時、どう対応していいのか困ることもあった。先輩に意見を聞いたり悩んだりしながらも、日々経験を積み重ねている。

「子どもたちは一人ひとり個性があってみんな違う。だから扱いは難しいが、そこにやりがいもある。子どもたちと同じ目線でいることで、自分も学んでいるんです」

心掛けているのは、なるべくしからないように竏窒ニいうこと。先輩に「しかるより褒めた方が子どもたちは伸びるよ」と言われたことが心に残っている。「もう一つはいつも笑顔でいること。うまくいかないこともたくさんあるけれど、生まれつき性格は明るい方なので何とかやっています。子どもたちの記憶に残るような保育士になりたいですね」

◇ ◇

自分が小さかったころに比べ、子どもたちの運動能力が落ちていると感じている。

「昔はゲーム機なんかなくてみんな外で遊んでいた。けがもしたけれど気にもしませんでした。今は車も多くなって危険が増したせいか、遊び場がすごく減ってしまった。これは子どもたちの将来を考えると本当に心配なこと。自分は運動が得意なので、小さいころの体験も生かしながら子どもたちの体力づくりに取り組みたい。とにかく丈夫な子に育ってほしいですからね」

(白鳥文男) -

外国人向け日本語教室開講

駒ケ根市に住む外国人らに日本語を教える教室が8日、同市の駒ケ根駅前ビル・アルパで開講した。地域に住む外国人の支援と交流を目的に06年に設立された民間ボランティア団体「地球人ネットワークinこまがね」(清水敏晴代表)と駒ケ根市社会福祉協議会の共催。講師は同ネットワークの日本語講師唐澤隆子さんらがボランティアで務める。生徒として登録しているのは中国人、フィリピン人など10人だが、初回とあって参加したのは1人。それでも気楽な雰囲気の中で楽しく初歩の日本語を学んでいた=写真。

主催者は日本語講師を育成する講座を1月から行ってきたほか、4月には事前教室を開くなどして準備を進めてきた。講座は毎週火曜日と土曜日に開かれる。 -

南箕輪村森林セラピー協議会

グランドオープニングセレモニー内容確認南箕輪村森林セラピー協議会は9日夜、07年度第1回会議を村役場で開き、新委員を委嘱し会長を選出したほか、20日の「森林セラピーグランドオープニングセレモニー」の内容を確認した。

委員会は14人で構成。4人が新たに唐木一直村長から委嘱を受けた。協議会長は、南箕輪わくわくクラブ理事の荻原文博さんを選出した。

森林セラピーグランドオープニングセレモニーは20日午前10時45分から午後3時まで、大芝高原みんなの森と多目的広場で開く。松野明美さんを招待し参加者とロードウォーキングをするほか、トークショーもある。ステージアトラクションは村内保育園児、村文化団体8団体が出演する。多目的広場では健康チェック、とん汁サービス、セラピーロード写真展、森の中で“まっくん”と写真撮影などのイベントもある。

会議では、前回協議した内容と、各団体の役割分担を確認した。

今後は、グランドオープン記念イベントで「スタンプ&ウォークラリー」を親子向けに7月ころ計画。森林セラピー体験希望者へのメニュー作りなども協議する。 -

伊那消防組合が県消防救助大会「ロープブリッジ救出」の選考会を実施

伊那消防組合(早川正行消防長)は10日、6月23日にある第26回長野県消防救助技術大会の1種目「ロープブリッジ救出」の選考会を伊那市の伊那消防署で開いた。伊那、箕輪、辰野消防署の各1チームが参加し、訓練の成果を披露。結果、競技タイムで57・87秒を記録した箕輪消防署が代表チームに決定した。

消防救助技術大会は救助技術の高度化を図る基礎的な要素を身につけるとともに体力、精神力、技術力などを養うことなどを目的とするもの。県大会は毎年6月にあり、上位に入賞すると全国大会や関東地区指導会への出場することになる。

ロープブリッジ救出は大会競技種目の一つで、例年は各消防署ごとで出場していたが、今回は各消防組合ごとで1チームを選出することとなり、組合内の選考会を開いた。

各チームは4人一組(要救助者を含む)で競技に臨み、水平に張ったロープをつたって対面の塔上にいる要救助者を救出。いずれも的確な判断で、安全かつ迅速な救助に当たっていた。 -

ダイオキシン類排出基準適用事業場の自主測定結果

また県は同日、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類排出基準適用事業場から06年4月1日から07年3月31日までに報告された自主測定結果も公表した。

今回の調査では対象となる230施設のうち、195施設から報告があり、ダイオキシン類については報告のあった施設すべて排出基準を満たしていた。

上伊那の報告結果は次の通り(排出ガスの単位はng竏探EQ/m3N)、燃え殻、ばいじんの単位はng竏探EQ/g、排出水の単位はpg竏探EQ/L)。

【大気基準適用施設】

◇一般廃棄物焼却施設◇伊那中央清掃センター(伊那市)▼1炉排出ガス=0・055▼2炉排出ガス=0・051▼燃え殻=0・0033▼ばいじん=0・38(焼却灰、ばいじんは1、2号炉混合排出)

◇クリーンセンターたつの(辰野町)▼1号炉排出ガス=0・09▼2号炉排出ガス0・17▼燃え殻=0・0000027▼ばいじん=3・4(焼却灰、ばいじんは1、2号炉混合排出)

◇南重建設卯の木プラント(伊那市)▼排出ガス=0・42▼燃え殻=0▼ばいじん=0

◇丸中産業(南箕輪村)▼排出ガス=7・5▼燃え殻=0・27▼ばいじん=0・16

【小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外)】

◇伊那中央衛生センター(伊那市)▼排出ガス=0・00021▼燃え殻=0▼ばいじん=0

◇織建(伊那市)▼排出ガス=9・6▼燃え殻1・4▼ばいじん=39

◇上伊那古物商業協同組合(伊那市)▼排出ガス=1・2▼燃え殻=0▼ばいじん=3・3

◇伊南衛生センター(駒ヶ根市)▼排出ガス=0・0001▼燃え殻=0・012▼ばいじん=排出なし

◇ミサワテクノ駒ヶ根工場(駒ヶ根市)▼排出ガス=0・31▼燃え殻=0・00013▼ばいじん=0・11

◇倉田工務店(駒ヶ根市)▼排出ガス=2・1▼燃え殻=0・02▼ばいじん=2・4

◇安達学(駒ヶ根市)▼排出ガス=0・18▼燃え殻=0・052▼ばいじん=排出なし

◇クリエイト(駒ヶ根市)06年4月28日から休止中

◇松田建設(辰野町)▼排出ガス=0・34▼燃え殻=0・0089▼ばいじん=0・16

◇湖北衛生センター(辰野町)▼排出ガス=0・0009▼燃え殻=0・0000041▼ばいじん=排出なし

◇長野リズム木下工場(箕輪町)▼排出ガス=0・96▼燃え殻=0・07▼ばいじん=0・43

◇旭松食品伊那工場(箕輪町)▼排出ガス=0・0000055▼燃え殻=0・003▼ばいじん=排出なし

◇イナック(宮田村)▼排出ガス=0・48▼燃え殻=0・075▼ばいじん=0・011

【水質基準適用施設】

◇大明化学工業アルミナ繊維製造廃ガス洗浄施設(南箕輪村)▼排出水=8・0 -

ルネッサンス西町の会が春日公園にツツジを記念植樹

伊那市西町の区民や商店事業者でつくる「ルネッサンス西町の会」(会員56人、向山等会長)は10日、キリシマツツジ5本を伊那市に寄贈し、区内にある春日公園へ記念植樹した。セレモニーには竜南、竜西保育園の年長園児57人も参加。園児たちの健やかな成長を願いながら参加者全員で木の根元に土をかけた=写真。

公園のイメージアップなどを目的とする取り組みで2年目。木とともに大きく成長し、大人になってからも再び地元に戻って来てほしいという思いから地元の園児たちにも植樹への参加を呼びかけている。

昨年は桜だったが、今年は同公園内に2万本ほど植えられているキリシマツツジを植樹。また今回は「ネコバス」の愛称で親しまれているボンネット型バスで園児を送迎。このバスは居酒屋を経営する向山会長が本年3月から夜間の無料循環バスとして利用しているもので、園児たちにも昔のバスの感触を楽しんでもらえればと送迎に用いた。

木の寄贈を受けた小坂市長は「この公園は昔西町のみなさんに管理していただいていたもので、立派な公園となった。きれいな桜も咲くしツツジも咲く。またみなさんに楽しんでいただければ」と話していた。 -

伊那公民館で高齢者教室開講

伊那市の伊那公民館の高齢者教室の開講式が9日、同公民館であった。本年度は新入生14人が加わり、163人でスタート。受講生らは生涯学習に向けて気持ちを新たにし、活動に積極的に取り組むことを決意した。

武田登公民館長は「先輩の皆さん、今年1年間よろしくお願いします。新しく入った皆さんと仲良く、楽しみながら活動に取り組んで。新入生の皆さんが入って良かったと思える活動になればうれしい」とあいさつした。

同教室は、3年間の「すこやか学級」と同学級を卒業後に通える「福寿学級」の2教室。マレット交流会や歴史、健康講座などの月に1回の全体学習のほか、園芸、木彫、水墨画などのクラブ活動を通して、地域や仲間づくりに励んいく。

この日は全体学習の初回として小坂樫男市長の記念講演「市政あれこれ」があった。

武田公民館長の式辞に耳を傾ける受講生ら -

花祭・延寿院

お釈迦様の誕生を祝う月遅れの花まつりが8日、中川村葛島の延寿院(伊佐栄豊住職)であった。

信者や隣接の宅幼老所「かつら」の利用者ら約50人が訪れ、熱心にお参りした。

信者らは、フジやボタン、ツツジなど季節の花で飾られた花御堂に安置された、右手で天を指し、左手で大地をさした10数センチの釈迦誕生像に、甘茶をかけて、合掌し、お釈迦様の誕生日を祝った。 -

「原田泰治の世界」展

箕輪町教育委員会は27日まで、「原田泰治の世界」展を町文化センターホールで開いている。

長野県出身の原田泰治の美術展を町で開催したい-と企画。セイコーエプソンのプリント創作技法「ピエゾグラフ」による、原画により近いピエゾグラフ作品を展示した。

作品は春から冬まで四季をテーマにしたものなど45点。「あんずの畑」「ボンネットバス」「栗ひろい」をはじめ80号の「潮風の詩」「そよ風」などの大作もある。

「あたたかい眼差しの作品は、観る人の心にほのぼのとした温もりと安らぎを与えてくれることから“日本人の心の故郷”と呼ばれている」と解説されるように、会場には昔懐かしい、ふるさとの風景が広がっている。 -

農業経営者協会箕輪支部が箕輪中に花苗寄贈

長野県農業経営者協会箕輪支部(6人)は8日、農業振興と地域貢献のため箕輪中学校に花の苗300ポットを贈った。

花苗寄贈は昨年に続いて2度目。会員に花苗の生産者がいることから、ペチュニア、ナデシコ、インパチェンス、マリーゴールドの4種類を用意した。牛肥15キロ入り10袋も贈った。

会員5人が来校し、緑化委員会の早川直樹委員長、小森安津咲副委員長が代表して花苗を受け取った。

「きれいな花を育ててもらい、栽培体験を通して農業の大切さを理解してほしい。地元に美しい花があることも知ってほしい」と会員。早川委員長は「きれいな花をもらったので、この花で学校にきれいな花をいっぱい咲かせたい」、小森副委員長は「花をくれた方々に感謝して学校をきれいにしていきたい」と話した。

花は、緑化委員会が1、2年生が見える場所に花壇を作り育てるという。 -

はらぺこ保育園でみそづくり

伊那市富県の自由保育園「はらぺこ保育園」の園児たちが9日、恒例のみそ作りに挑戦した。園児たちは小さな手でめいっぱい大きなみそ玉を作り、おいしくなるように願いを込めた。

みそ作りは今年で3年目。園児たちが楽しみながら地域の伝統文化を学ぶ機会となっており、出来上がったみそは園児が畑で栽培した野菜と一緒に調理して食べるなどしている。

入園園児が増えた今年は、昨年より多い大豆10キロ、こうじ10キロ、塩2キロを仕込み。 前日にゆでておいた大豆をすり鉢とすりこ木、昔のみそ作りで使っていた機械などを使ってすりつぶし作業から開始。ミンチ状になった大豆の生地が機械の先から出て来る姿を見た園児たちは「ソウメンみたい」などと喚声を挙げた。

次にすりつぶした大豆にこうじ、塩、大豆のゆで汁を加えてみそ玉づくりへ。大中小、さまざまな大きさのみそ玉が出来上がった。

みそ玉は1週間ほどワラの上で寝かせてからおけに漬け込み、半年ほど熟成させる。

小林成親保育士は「味には自信がある。今年はみそラーメンなんかもに挑戦できないかと考えている」と話していた。 -

プロドライバー事故防止コンクールで伊那バスが最優秀賞

県交通安全協会連合会、県警などが主催する「第29回プロドライバー事故防止コンクール」表彰式が8日、長野市であり、伊那バス観光(本社・伊那市、藤沢秀敬社長)が最優秀賞受賞事業所の一つに選ばれた。また、同コンクール標語創作部門に応募した同事業所の牧内裕子さんも同じく最優秀賞を受賞。同日、伊那署の小嶋惣逸署長のもとへ受賞報告に訪れた。

同コンクールはプロドライバーが模範となり、一般ドライバーの安全意識高揚と安全で快適な交通社会を実現することを目的としており、県内のバス、タクシー、トラックの各事業所を対象に交通事故防止や交通安全への取り組みなどを総合的に評価。今回は653事業所が参加し、標語部門には378通の応募があった。

そのうち33事業所が最優秀賞を受賞。標語部門では牧内さんが唯一の最優秀標語創作者に選ばれた。

伊那バスが最優秀賞を受賞するのは今回で7回目。運転手のグループ教育や研修会などを行いながら社を挙げて交通事故防止に取り組んでいることなどが高く評価された。運行統括管理者の小林金俊常務は「事故に関しては絶対ないようにしたい。来年も最優秀賞がとれるようにがんっていきたい」と話す。

また、運転手の姿勢を表した創作標語「心技体すべてが模範のプロドライバー」で最優秀賞を受賞した牧内さんは、息子が通っている剣道教室の指導をヒントに今回の標語を作成。「『心技体、すべてを鍛えなければならない』という指導を聞き、プロドライバーも心技体の3つがそろわなければならないと思った。まさか選ばれると思っていなかったので驚いたし恐縮している」と語る。

また、上伊那では辰野タクシーが最優秀賞に選ばれたほか、伊那タクシー、白川タクシー、上伊那貨物自動車、伊南乗用自動車が優秀賞に、丸登運送伊那営業所、日英タクシー、高遠観光タクシー、丸正タクシー、赤穂タクシーが優良賞に選ばれている。 -

写真展「なんじゃもんじゃ」

伊那市境東のカメラ店「キタハラカメラ」に集う上伊那の写真愛好者による作品展「なんじゃもんじゃ」は20日まで、同市立伊那図書館で開いている=写真。・ス正体不明・スと呼ばれるヒトツバタゴ(通称・なんじゃもんじゃ)のような個性が光る作品に来場者の注目が集まっている。

展示は02年から始まり6回目。一面に広がった塩づくりの釜、牛舎でのんびりした様子で寝転がる猫の写真など、出展者54人が一人1点ずつを展示。被写体をとらえる視点は人それぞれで風景や人物、花などが題材でカラーやモノクロ、デジタル処理した作品などが並ぶ。

メンバーは小学生や大学教授、主婦、会社員、農家などと職業や年齢はさまざま。毎日夕方になると同カメラ店に愛好者が集まり、その日に撮影した写真やデジタルカメラ、プリンターなどの話題で話は尽きないという。

事務局の向山世男さん(70)=伊那市=は「今回は・スなんじゃもんじゃ・スの主旨にあった『これはなんだ』と思わせれ作品ばかりが集まった。身近な場所にいくらでも写真が撮れる場所はあふれている」と話している。

14日は休館日。入場無料。 -

昭和伊南病院健診センターリニューアル

駒ケ根市の昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)は一部改装工事を行っていた健診センター(山田幸宏センター長)の完成に伴って7日、記念式典を行って施設内を関係者に公開した=写真。センターは05年4月に開設されて健康診断や人間ドックなどの業務を行ってきたが、業績が好調なことから受診者のさらなる増加を図ろうと、会議室などのスペースを超音波検査室や1泊ドック専用宿泊室、リフレッシュルームなどに改修した。述べ床面積は約670平方メートルでこれまでの約2倍となった。総事業費は約3500万円。

病院を運営する伊南行政組合の中原正純組合長は「2年前に健診センターを立ち上げたが、その後予防医療の流れはさらに加速していることから病院経営の大きな柱にしようと今回の改修に取り組んだ。地域住民の期待に応えたい」と述べた。

センターは完成前の4月16日に仮オープンし、既に業務を行っている。 -

城下・灯ろう祭りを一本化

伊那市観光協会高遠支部は主催イベントを見直し、城下まつりと灯ろう祭を一本化することを決めた。7日夜、高遠町地域協議会の第2回会議で報告した。

見直しは行政改革の一環。だるま市、さくら祭り、秋まつり、灯ろう祭の4大イベントとし、ほたるまつりなどは廃止する。

7月末に開く城下まつりと、9月中旬の灯ろう祭を一本化し、8月初旬の伊那まつりや農繁期と重ならないように日程をずらした。「高遠ご城下灯ろう祭り」(仮称)として、9月1日に開く予定。

内容案は郷土芸能発表、みこし、長持ちや騎馬行列など地域の出し物など。

5月中に実行委員会を組織し、内容を検討する。

委員から「文化活動を行革の対象とするのはおかしい」「一本化によって、まつりの良さが消えないか心配する」と疑問もあったが、検討経過を踏まえ、理解を求めた。また、住民のかかわり方の重要性や、ほおずきちょうちんが灯った雰囲気を多くの人が楽しめる夜イベントの企画など意見が挙がった。

高遠支部おまつりプロジェクト委員会の松井教一委員長は「大勢の人が楽しめる祭りにしたい」と述べた。 -

ひまわりの里づくり 園児が種まき

伊那市長谷総合支所と国土交通省などが取り組む「ひまわりの里」づくりが8日、長谷杉島の三峰川沿いにある休耕田であった。長谷保育園の園児や関係者約40人が集まり、ひまわりの種をまき、大きく育つことを願った。

「水源地花いっぱい運動」の一環として、上下流域の交流と水源地の大切さをアピールすることが目的。美和ダム、戸草ダム周辺を花でいっぱいにしよう竏窒ニ1992年から取り組みは始まった。

地域住民が所有する約500平方メートルの休耕田を借りて実施した。園児たちは種をバケツに入れ、職員らとともに用意した2千粒の種を約30センチ間隔で2粒ずつまいていった。

年中の河手愛香ちゃん(4つ)は「大きなヒマワリが咲くのが楽しみ」と胸を膨らませながら作業を楽しんだ。園児たちは種に優しく土を被せると、念入りに水をまいて、種が成長するのを期待した。

ヒマワリの種は上下伊那の小中学校、高校、各市町村庁舎などに配布し、栽培を呼びかけ、「水源地花いっぱい運動コンクール」で大きさや高さ、見栄えなどを審査する。

関係者によると、8月中旬には花が咲きそろう予定。

コンクールについての問い合わせは、伊那市長谷総合支所建設水道課(TEL98・3120)へ。 -

浄化槽跡地を手づくりの公園に

宮田村大原区(都筑勝区長)は、下水道整備により使用しなくなった区内の浄化槽を取り壊し、跡地を区民のボランティアで緑地公園にしようと計画。大型連休中には、浄化槽周辺の金網フェンスを取り外す作業を行った。

作業には約30人が参加し、村内の業者も重機を出して協力。取り外した金網は、バレーコート周辺(区第2公園)の穴開きが目立ったフェンスの修繕に再利用した。

今月中にも業者が浄化槽を取り壊し、埋め戻し作業、整地、公園化などはボランティアの手作業で行う予定。区民が地域の環境に目を向け、協力していく考えだ。 -

遊休農地対策のチューリップ畑見ごろ

遊休農地を無くし地域を活性化させようと活動する箕輪町上古田の住民組織「これからの農業林業を考えるEグループ」(唐沢光範グループ長)が昨年秋に初めて整備した休耕田利用のチューリップ畑で、紫やピンク、黄色などのチューリップが見ごろを迎えている。

チューリップ畑は、上古田公民館から東へ100メートルほど下った道路沿い。15アールの広さがある。球根は、箕輪町まちづくり住民提案事業の補助金とEグループの会費でまかない、上古田長寿クラブ、西部花街道をつくる会上古田支部も協力して5千球を植えた。

品種はゴージャスとレインボーの2種類。黄、紫、桃、赤、白の各5色で、畑を10ブロックに区画し、1ブロックに500本ずつ咲きそろっている。 -

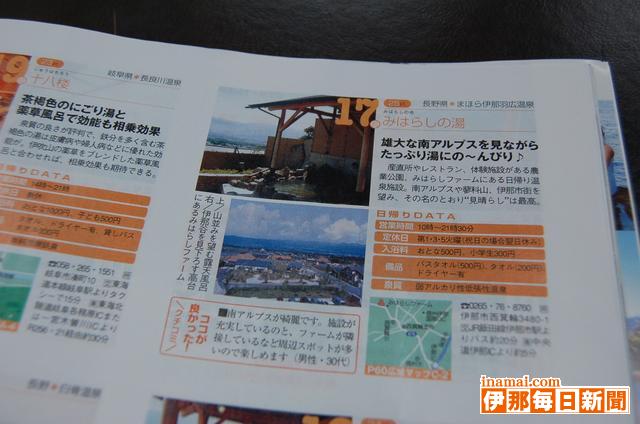

みはらしの湯が東海じゃらんの行って良かった露天風呂ランキングの17位に

伊那市西箕輪の日帰り温泉「みはらしの湯」がこのほど、リクルートが発刊する観光情報誌『東海じゃらん』で行った「2010人が選んだ行って良かった露天風呂30」のランキング17位に選ばれた。

ランキングは同誌が3月号で行った読者アンケートとネット予約アンケート、各地の観光協会を通じて行ったアンケートの結果を総合したもので、山梨県、神奈川県、愛知県、静岡県など10県を対象として行って良かった露天風呂を聞き、その上位30位までを発表した。

同施設は露天風呂や休憩所から望む南アルプスの美しさなどが高く評価されたほか、温泉に入るだけでなく、みはらしファームでさまざまな体験が楽しめることなどが高い評価を受けて17位にランキング。南信地区でランキング圏内に入ったのは同施設と茅野市の蓼科グランドホテルのみだった。

唐沢寿男支配人は「ゴールデンウィーク中に県外から訪れた人も『ここは景色が良い所だね』と言ってくれる。多くのみなさんに評価していただいたということで嬉しい。地域のみなさんにも地元の景観を改めて楽しんでいただければ」と話していた。

また、5、6日は子どもの日にちなんて菖蒲(しょうぶ)湯にする。

12/(日)