-

竜東分団第2部の消防ポンプ自動車 入魂式

伊那市消防団(田畑安彦団長)の竜東分団第2部の消防ポンプ自動車の入魂式が29日、伊那消防署であった。小坂樫男市長をはじめ、消防団関係者ら約20人が出席し、安全を祈願した。

車両は、1988(昭和63)年の導入以来19年が経過し、老朽化に伴い、揚水性能、放水性能ともに従来より優れた最新鋭の車両へ更新した。ディーゼルエンジン4009cc、乗車定員8人。装備品などを含め購入費は約1490万円。

車両の主な特徴は、ブーメラン型の赤色灯やLEDランプなどを設置し、緊急出動時の安全性に配慮した。ポンプは最新式の大型無給油式真空ポンプを2基搭載し、揚水能力の向上を図った。

新車両更新に関連し同部は、中央区にある老朽化が進んだ車庫の新築工事も実施。木造2階建て、延べ床面積89・44平方メートルで、工事費は約1千万。31日、現地で竣工式を予定している。

竜東分団の桜井健一分団長は「新型車両になり、団員の活気も盛り上がっている。今後の活動にまい進し、市民に頼られる消防団員を目指したい。新型車両を大切に使いたい」と話した。 -

伊那市消防団 夜間の出動態勢を検討

伊那市消防団(田畑安彦団長)の団員らでつくる「消防団の夜間の出動態勢に関する検討委員会」の代表4人は29日、飲酒時の出動態勢について検討した結果を田畑団長に報告。具体的な対策はないものの「全団員が常に問題意識を持ち、話し合うことに意義がある」との結論を提言した。

飲酒運転が社会問題となっている中、飲酒時の団員はどのように参集すればよいかを考えるため、副団長以下各階級の代表者45人で委員会を発足。1月から8回の会議を開き、日本中の団員が悩んでいるこの問題について話し合ってきた。

提言書によると「何らかの手だてを講じ、飲酒時でも現場へ駆け付けるのが団員の指名だが、いずれにしても名案はない」との結論。「飲酒運転をしてはいけないことに議論の余地はないが、それを理由に団員が出動できなければ市民の安全は守れない」との苦悩を訴えた。

協議の中で当番制の実施を竏窒ニの提案もあったが、非常勤公務員である団員の私生活を制限はできないと判断。例え、15分団44部に2ずつの当番を設置しても通常出動手当(時間当たり)の半額を支給すると、8時間勤務で年間1億円もの膨大な経費が必要になるという。

田畑団長は「この問題に絶対的な対策はないが、皆が意識を持ち地域の模範となる活動を心掛けることが大切。この意識を委員だけでなく各地区の団員へも広げてほしい」と話した。

「地域の模範となる活動を」と呼び掛ける田畑団長 -

みのわ健康アカデミー事前説明会

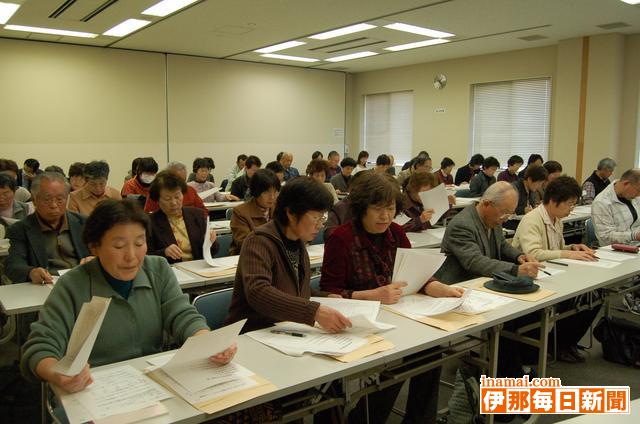

熟年者の健康レベル向上を目指す箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の事前説明会が26日、町文化センターであった。入学希望者がアカデミーの内容や日程などの説明を聞いた。

アカデミーは3年目。42歳から74歳までの58人が入学を希望している。

保健福祉課の白鳥一利課長が、「無理なく1年間過ごせるように、全員が卒業できるように全面的にバックアップしていきたい」とあいさつ。担当者が内容などを説明した。

第3期は4月5日に入学式を予定。身体測定、体力測定もある。1年間、集団健康講座、健康学習、マシントレーニング、在宅トレーニング、検査・測定などに取り組む。

説明後は、信州大学教育学部の寺沢宏次助教授と県看護大学大学院の野坂俊弥助教授による開講公開講座もあった。 -

南箕輪村大芝高原

森林セラピーロード・グランドオープン5月20日南箕輪村大芝高原の森林セラピーロードが5月20日、グランドオープンする。27日夜の村森林セラピー協議会でオープニングイベントの内容などを協議した。

グランドオープンのセレモニーを開き、森林セラピーによる健康増進効果や、大芝高原の自然環境のすばらしさを広くPRし、認知度を上げることで村民をはじめ県内外からの利用者の集客を図る。

計画では、5月20日午前11時から、みんなの森案内看板付近でセレモニー。元オリンピック選手の松野明美さんを招待し、一般参加者と一緒にロードウォーキングをする。多目的広場の「水の広場」で松野さんによる講演のほか、ステージアトラクション、セラピーロード写真展、健康チェックなどを予定する。雨天の場合は屋内運動場を利用。詳細は今後検討を進める。

07年度の協議会事業は、農林水産省「消費者の部屋」と、名古屋市での森林セラピー紹介、展示。セラピー記念イベント、ロード内の施設・歩道整備の検討、森の案内人養成、セラピーメニュー作成、松くい虫募金など。 -

【記者室】イライラ踏切

車でよく通るJR駒ケ根駅近くの踏切でしょっちゅう列車の通過に引っかかる。多くの場合遮断機が降りると数分間開かないが、実際に列車が踏切を通過する時間は十秒程度だし、待った揚げ句に結局列車が通過しないこともあって余計に腹が立つ▼踏切で待っている歩行者からも不満の声が聞こえてくる。「待ち時間が長いのは列車が駅に停車している時にも踏切が閉じているからだ」「まだ列車動かないから遮断機くぐっちゃおうか」▼待ち切れずに無理な通過を試みる人も実際にいる。遮断機は線路のセンサーが列車の通過を感知して動作するごく単純な仕組みだがもう少し工夫の余地はないか。道路交通改善と事故防止のために少しでも遮断時間を短くしてほしい。(白鳥文男)

-

かんてんぱぱで第14回東京木目込人形展暁朋会作品展

東京木目込人形を学ぶ暁朋会(黒河内暁朋代表)による第14回東京木目込人形展が4月1日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。20教室で学んだ127人が手掛けたさまざまな木目込人形約450点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

作品展は松本市から喬木村までの20教室で学ぶ受講者らによるもので、2年に一度ずつ開催している。

それぞれがこの2年の間に手掛けた作品を出展しており、祝い事に合わせて製作した五月びな、母親の形見の着物を決め込んだ「お福さん」の人形なども並んでいる。

黒河内代表は「一見、同じ人形が並んでいるように見えるが、頭のすえ方、木目込みの方法は一つひとつ違い、随分雰囲気の違う作品となっている。そういう所などを見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

交通安全コンクで無事故・無違反

伊那署は27日、県警交通部のコンクール「信州シルバーセーフティーアップ2006」に参加し、抽選会で2等賞に当選した坂下神社高齢者有志会(伊那市)に景品の伝達贈呈をした。5人で構成の同会の代表者樋代義男さん(70)=同市坂下=が同署を訪れ、小嶋惣逸署長から景品の体組成計を受け取った=写真。

「信州竏秩vは、高齢者の交通事故防止を図るため、高齢者を対象とし運転者、歩行者を問わず安全意識の向上を目指す、昨年初めて実施したコンクール。昨年7月縲・2月の期間中、参加チームが各地区の交通安全教室の参加や夜光反射材の活用などを実施し、交通安全のマナー意識を高めてきた。

コンクール参加は県内の1209チーム(同署管内35チーム)。そのうち、期間中の無事故・無違反を達成し運転記録証明を発行した192チーム(同11チーム)が2月末の抽選会へ参加した。管内からは2等賞のほか、「下川手」チームが3等賞の携帯式血圧計を手にしている。

樋代さんは「これを機会に活動の輪を広げ交通事故防止に向け、今後の参加チーム数を増やしていきた」と感想。小嶋署長は「安全な町づくりのために活動を広めて」と期待した。

伊那署管内で発生した昨年の人身事故数は、530件(前年比88件減)。その内、高齢者が関係する事故は、交差点内での事故280件に次いで多い、159件で、依然として上位で目立っている。 -

上伊那の主要渓流へイワナ放流

天竜川漁業協同組合(上條純敬組合長)は27、28日、上伊那の主要渓流約12河川にイワナの成魚を放流した。体長20縲・2センチ、約120グラムの2年魚を中心に前年より約130キロ多い630キロ(6500匹)を用意した。

28日は、伊那市や辰野町、箕輪町の6河川ほどで実施。組合員らが流れの穏やかな場所に放流すると魚は、元気よく体を踊らせ、たちまち流れの中に姿を隠した。

漁協関係者は「渓流釣り解禁から渇水状態が続いたが、ここ数日の降雨により河川に水が戻り、釣りの環境はよい。魚も川の虫を食べて成長する時期なので釣果も期待できる」と話した。

同漁協では、大型連休前の4月中にイワナやアマゴ、ジャンボニジマスの放流を計画。ニジマスの養殖事業をしている宮田養魚場(宮田村)などを5月末に閉鎖するため、今後の放流事業で用いるニジマスは、ほかの養魚場から成魚を購入して実施するという。

遊漁料は、一日券千円、年間券6千円、中学生券300円、小学生以下は無料。

南箕輪村の小沢川へイワナの成魚を放流する組合員 -

みのわ少年少女合唱団入団式

箕輪町子どもセンターの「みのわ少年少女合唱団」は24日、07年度入団式を町文化センターで開き、10人の新入団員を迎えた。

合唱団は7年目。健全育成を目的に、学校の枠を超え歌を通して心の輪、友の輪を広げようと月2回、町文化センターで練習している。

これまで対象は小学3年生から中学生までだったが、07年度は小学1年生から受け入れ、新1年生は2人、新2年生は3人いる。

入団式で団長の日野亮子さんが「心の響き合いの大切さを学んでいる。心を一つにして明るく、楽しく、ハーモニーの輪を大きく広げましょう」と歓迎の言葉を述べ、団員が「心にはすばらしい翼がある」など3曲を歌った。

新入団員を代表して箕輪東小新3年生の渕井紫月さんは、「歌が大好きです。皆さんと一緒に歌えることを楽しみにしています」とあいさつした。

本年度は22人で活動する。町文化祭での発表のほか、昨年から始めた施設訪問も計画している。 -

山寺白山クラブ総会

伊那市山寺区の高齢者クラブ「山寺白山クラブ」(笠松一雄会長)は25日、06年度総会を伊那北地域活性化センター「きたっせ」で開いた。

老人クラブの加入率が低下する中、同クラブの会員数190人。本年度も43人の加入があり、クラブ活動も積極的に行っている。今回は、06年度事業報告に合わせて高齢者の交通安全対策や方言に関する講話を企画。交通安全講話には、交通安全協会から福沢卓郎会長を迎えた。

福沢会長は高齢者の関わる事故が10年前より増加していることや住宅道路での事故が多いことなどを示した上で「高齢者は加齢とともに注意力、身体能力が低下している。そのことを十分認識してほしい」と呼びかけた。

笠松会長は「90歳になる人の中には、コーラスで活躍するなどしている人もおり、今後もみなさんの力を借りてクラブを維持していきたい」と話していた。 -

サンライフ伊那作品展

伊那市西春近の中高年齢者福祉センター「サンライフ伊那」で31日まで、06年度後期の趣味創作教室受講生らによる作品展が開かれている。水墨画やアロマテラピーなどの各教室で学んだ受講者らの作品、約240点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

作品展は毎年前後期の講座が完了する半月ごとに開いており、受講者が学習の成果を発表する場となっている。今回は、10月から学んできた142人が出展。水墨画や書道は毎回人気が高く、最近では陶芸教室なども受講者が増えてきている。また、06年度から始まったハーブアロマテラピー教室は女性受講者が集まっている。

入場無料。午前9時縲恁゚後8時。

28日は午前10時から煎茶教室受講者によるお手前披露もある。午後2時まで。 -

伊那まつりは8月4、5日

第35回伊那まつり委員会が27日、市役所であった。委員約20人が出席し、開催日を8月4、5日と決めた。昨年7月の豪雨災害で前回中止となったため、合併や権兵衛トンネル開通を記念し「目玉企画」を検討する。

「飛躍」をテーマに掲げ、4日の「市民おどり・おまつり広場」、5日の「花火大会・遊ingビレッジ」を二本柱に、例年並みのイベントを組んだ。屋台が並ぶ山寺駐車場は、駐車場として活用する方向。

商工観光関係やおどり連代表者などでつくる企画会議が練った実施方針が報告され、委員会で了承した。組織は市民おどり、花火、交通など7委員会を設ける。

実行委員長に選ばれた宮嶋次郎区長会長は「2年ぶりの開催となる。盛大になるよう知恵を絞り、見る人も踊る人も楽しめるまつりにしたい」と協力を求めた。

4月に実行委員会を開き、各委員会で内容を詰める。 -

子どもの安全見守り隊、危険未然防止にも力

住民有志を隊員に募り結成3年目を迎える宮田村の「子どもの安全見守り隊」は26日、活動状況や成果を報告する全体会を開いた。193人の隊員のうち約40人が出席。小中学校や警察から、隊員の地道な活動が児童生徒の登下校、校外活動時の安全を着実に高めていると報告があった。

宮田中の生徒指導教諭は、隊員からの連絡で下校中の生徒を安全に帰宅させたり、適切な指導につながった事例を5件報告。

「地域の方が不審に思ったり、まずいと思ったことを学校に連絡していただき、生徒が悪い方向へ走ったり、危険な目に遭うことを未然に防げた」と感謝した。

同隊は村教育委員会の呼びかけにより、一昨年に発足し、子どもの登下校などにあわせ、自分の都合がつく時に見守り活動を展開。一昨年の発足当初は100人だったが、着実に住民の協力で強化を続けてきた。

同教委は「より多くの見守る目を増やしたい」と話しており、新規の隊員も随時募集している。問い合わせは同教委85・2314まで。 -

上伊那岳風会40周年記念 新市を祝う書を寄贈

詩吟の上伊那岳風会(堀内茂彦会長、会員約300人)は27日、会員が制作した、新伊那市誕生に関した詩を書いた書(額装)を同市へ寄贈した。詩は桜や天竜川、仙丈ケ岳などの旧3市町村の特徴をとらえた内容。会長、副会長ら関係者5人が市役所を訪れ、小坂樫男市長へ手渡した。

同会の創立40周年を記念した記念行事の一環。昨年10月、同市民会館であった記念式典での詩吟披露に向け、堀内会長が詩をつくった。今回の寄贈のため書は、会員の一人の宮下今日子さん(18)=同市美篶=が担当した。

詩は「新伊那市誕生を祝う」と題し、七言絶句で構成。「特徴ある3市町村が合併し、きっと光り輝くよい市になるだろう」竏窒ネどと詠んでいる。

詩を書いた宮下さんは本年度、地元の高校を卒業したばかり。書は小学1年生から学び、その実力は、県展高校生の部で特選を手にする腕前だという。

小松勝副会長(63)=同市西春近=から寄贈のあった詩の詩吟を聞いて小坂市長は「素晴らしい声。書は力強く、詩もよい」と喜び、額装は応接室へ飾りたいと話していた。

上伊那岳風会は来年度、「箕輪吟詠会」との合併を予定。高齢化が進み、会員も減少傾向にあるという。合併後の会員数は約450人になるという。

上伊那岳風会が「新伊那市誕生を祝う」と題した書を寄贈 -

箕輪町国際交流協会日本語教室修了式

箕輪町国際交流協会の日本語教室は24日、06年度修了式を町文化センターで開いた。

日本語教室は毎週土曜日、町文化センターで開講。本年度はパラグアイ、インドネシア、中国、ブラジル出身の40人が学んだ。

修了式では、1年間の出席日数で精勤賞を4人、努力賞を6人に授与した。帰国者特別賞として日本に3年間滞在し日本語教室で学んだインドネシア出身のムルヤディさんに修了証書を手渡した。

帰国者スピーチでムルヤディさんは、「日本語が全然分からず言いたいことが言えず、辛い思いをした。ここで日本語を勉強して先生がいろいろ教えてくださったので心強くなった」とし、04年4月に来日して初めて見た桜がきれいだったこと、日本語教室で日本人や外国人と知り合って楽しかったことなどを話し、「インドネシアでも頑張る。時間があったら私の国に遊びに来て」ときれいな日本語で話した。

07年度日本語教室は4月7日に開講する。 -

4月から学童保育サービス拡充

子育て支援、こども室には専門相談員宮田村は4月1日から学童保育の料金を実質的に引き下げ、預かり時間も延長する。同日からは村教育委員会内に「こども室」が新設され、今まで窓口が別だった保育と学校教育が一本化。各種相談に応じる専門の「こども相談員」も配置するなど、村は重点施策に掲げる子育て支援をさらに進める考えだ。

学童保育は村民会館に隣接する「子ども館」を使用。家庭の事情により原則として小学校1年から4年の放課後保育を行なっている。

通常は下校から午後6時までだった保育時間を6時半まで30分延長。6時までの料金は250円、6時半まで利用すると500円加算する。

平日の休校日は午前8時半から30分繰り上げて8時からに変更。午後3時まで550円で6時までの場合は250円を加算する。

事前の登録制だが、利用希望日を選ぶことができ、村教委は「月20日の利用計算で5千円となり、引き下げになる」としている。

現在の登録は50人ほどいるが、1日の利用者数は20人程度。

こども室に配置する「こども相談員」は、女性1人で教員の有資格者。常勤で対応し、子どもに関する幅広い相談に応じる。

村教委では就学前の育児相談が中心になるとみており、現場もまわるなどして支援する。 -

蟹沢サクラ公園に植樹

蟹沢環境整備委員会(那須野文人委員長)は25日、伊那市手良区にある蟹沢桜公園で植樹祭を開いた。地域住民など約50人が、ツツジやヤマザクラなど約130本を植樹した=写真。

山土の採取跡地を利用して10年ほど前に造った同公園には、過去にもサクラ80本を植樹するなど、サクラを中心とした公園づくりに取り組んできた。今回は06年度コモンズ支援金(32万円)の採択を受け、ツツジなどを傾斜地に植林。これまで公園の管理は蟹沢地区の住民が主体となってやってきたが、今後は手良区全体の公園としていきたいという思いから、手良区全体にボランティアを募集した。

この日はあいにくの雨となったが、参加者はカッパを着て参加。。花の時期の到来を思いながら作業に励んでいた。

その後、参加者にはとん汁が振舞われた。 -

弥生定期演奏会

伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽クラブ(加藤有利沙部長)による第17回定期演奏会が24日、伊那市の県伊那文化会館であった。1、2年生30人が多彩な演奏を披露し、観客を楽しませた=写真。

3年生卒業後に開かれる定期演奏会は、1、2年生が初めて公の場で披露する機会。1部にはコンクールの課題曲など、クラシックを中心とした曲目をそろえ、2部では各パートがそれぞれの選曲でアンサンブルステージを展開。軽快なリズムやマーチなど、各楽器の持ち味を生かしたさまざまな曲目を演奏し、会場をわかせた。

「オペラ座の怪人」など、一般の人も聞きなじみのある曲をそろえた3部では、小中学校の卒業式でよく用いられている「旅立ちの日に」を吹奏楽の伴奏で合唱。同校を卒業した3年生にたむけた。 -

【記者室】天竜川の防災は

天竜川防災ボランティアとして、南箕輪村が住民に呼びかけ天竜川河川敷内の支障木の除去作業を始めた。村内企業が茂った木を伐採し、その後住民が除去作業をし、資源の有効活用で木を持ち帰った▼06年7月の梅雨前線豪雨の経験を基に増水した天竜川の危険性を考えての取り組み。村民を対象に実施したが、今月末まで村内外を問わず、自由に木や小枝の撤去作業ができるように現場を開放している▼以前、読者からボランティアの対象を村外に広げてほしい旨の投稿があった。村は新年度も撤去作業を検討している。村民の防災意識の高揚を図る目的は理解するが、“南箕輪発”で防災ボランティアが広がるように、次回は広く募ることも検討してはいかがだろう。(村上裕子)

-

ながた荘特製「お花見弁当」28日から

箕輪町長田のながた荘は今年も、特製「お花見弁当」を始める。販売は28日から4月27日まで。

メーンは直径10センチの太巻き寿司。ちらし寿司が太巻きになったイメージで、具はカンパチ、マグロ、エビ、ヒラメ、サーモン、アナゴ、かんぴょう、錦糸玉子など11種類。

煮物、焼き魚、エビ、玉子焼きなども竹皮の弁当箱に詰めている。料金は1500円。

「ちらし寿司のような関西の太巻き寿司を一度食べてほしい」という。

前日午後5時までに電話予約する。お渡しは午前11時ころから。ながた荘食堂の利用もできる(午前11時縲恁゚後2時)。問い合わせはながた荘(TEL79・2682)へ。4月10、24日は定休日。 -

南箕輪村大芝区が地縁団体の認可を受ける

南箕輪村の大芝区(小沢敏雄区長)は23日、地方自治法に規定する「地縁による団体」の認可を受けた。村内で初めて。区が法人格を取得、財産を保有することで、相続登記などのわずらわしさが解消される。

「地縁による団体」は一定の区域に住所がある人で作り、地域的な共同活動で良好な地域社会の維持を図る。規約で▽回覧板の回付など住民相互の連絡▽美化・清掃活動など環境整備▽集会施設の維持管理▽スポーツ、レクリエーション活動▽道路、水路の整備竏窒ネど区活動をそのまま引き継ぐ形で明記した。

大芝区は昭和20年代前半、29戸が入植。財産区を組織し、山林を中心とする面積6千平方メートルを管理。当時、不動産の団体登録ができなかったそうで、3人の個人名義とした。しかし、代替わりなど手続きの難しさがあり、地縁団体として申請し、名義を個人から区に切り替えた。

構成員の指定区域は、大芝区(一部除く)で、190人が入会した。

5日に財産区を解散し、23日、地縁団体として設立した。 -

銭不動で挙式

中川村大草桑原のキャンパーズビレッジ(鈴木道郎代表)で24日、愛知県刈谷市の村松健一さん(33)=会社員、恵さん(34)の結婚式があった。近くの銭不動尊で親類・友人、キャンプ仲間ら20人余が見守る中、三三九度のさかづきを交わし、指輪を交換して永遠の愛を誓った。

2人は10年前に入籍し、長女を設けたが、結婚式を挙げていなかったことから、10年を記念し、恵さんの希望で、お気に入りのキャンプ場で挙式の運びとなった。

同キャンプ場には、9年前から年10回以上利用している常連の恵さんの義兄・土本博樹さんの紹介で2年前、初めて訪れ、「雰囲気が最高、自然のままがいい」と以後、10回以上利用している。

挙式をした銭不動尊は常泉寺の別院で、林道を上りつめた中腹(標高約950メートル)にある。日陰には雪も残り寒かったが、厳かな中にも、結婚10年の貫禄をのぞかせる熱い2人に参列者は終始、当てられっ放しだった。

キャンプ場での披露宴は、仲間が手作りしたウエディングケーキに入刀。持ち寄ったごちそうを囲んで、夜遅くまで盛り上がった。 -

中島千波版画展 ベル伊那・27日まで

小布施町出身の日本を代表する日本画家、中島千波氏の版画展は27日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

福島県にある三春町の「瀧桜」を描いた新作や、京都の「円山公園枝垂桜」、山梨の「神代桜」など計18点を出品。そのほか、ボタン、カトレアなどの花の絵や富士山、鶴などの作品も展示販売している。

同時開催で「巨匠・人気作家版画バザール」も実施。東山魁夷、藤田嗣冶、アイズピリらの作品が約30点並ぶ。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

ロトウザクラ咲き始め

春の日差しに誘われ、伊那市の中央区公民館にあるロトウザクラが咲き始めた=写真。

サクラより早い時期に開花するロトウサクラは桃の一種だが、花はサクラに似ており、その名のゆえんとなっている。

同公民館のロトウザクラは、区政100周年の記念で3年前に植樹したもの。伊那公園にあるサクラの管理などをしている桜愛護会の伊藤一男会長によると、今年は暖冬傾向に伴い、15日ころ満開になると予測していたが、寒の戻りがここ数日続いたため、開花が遅れたという。それでも昨年より5日ほど早い開花となった。

現在は4分咲き。満開は25日ころになると見込んでおり、鮮やかなピンク色の花々が道行く人の目を楽しませていた。 -

駒ケ根市の幼稚園・保育園で卒園式

駒ケ根市内の13の幼稚園・保育園のうち、私立の2保育園を含む12園で23日、卒園式が行われた。

赤穂中割のすずらん保育園(高見洋子園長)では園児44人(男子26、女子18)が園を巣立った。名前を呼ばれた園児は「はい」と返事をして立ち上がり、一人ずつ園長の前に進み出て保育証書を受け取ると大きな声で「ありがとうございます」と礼を言うなど、落ち着いた立派な振る舞いを見せていた。式のフィナーレでは卒園児らが手作りのくす玉を割り、笑顔で門出を祝った=写真。

高見園長は卒園児らに「皆さんが毎日頑張って園に来られたのは家族や周りの人たちの応援があったからです。帰ったらお家の人みんなで証書を見てお祝いしてください」と呼び掛けた。

詰めかけた保護者らはしっかりとした態度で式に臨むわが子の成長ぶりに目を細め、時折ハンカチで目頭を押さえたりしながら感慨深そうに子どもたちの晴れ姿に見入っていた。 -

花中心に春の訪れ 水彩画サークル葦の会・展示

伊那市を中心とした水彩画愛好者でつくるサークル・葦の会(小松公明代表)の「春の水彩画展」は4月5日まで、同市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。メンバー17人が、一人1、2点ずつの計21点を出品し、花の絵を中心とした作品が春の訪れを演出している。入場無料。

ツバキ、ラン、サクラ、ストック、ヒマワリなどを題材とした力作が並ぶ。水彩画を楽しむ竏虫vいが詰った作品は、メンバーそれぞれの視点や筆のタッチなどによる個性豊かな表現ばかりの見所が多い展示となっている。

同会は、会社員や主婦、定年退職者など50縲・0代のメンバーが中心。伊那公民館で毎月2回、現代美術画家の碓井伍一氏を講師に招き、教室を開く。スケッチ旅行は年2回あり、今春は同市美篶の三峰川右岸沿いにある、青島堤防の桜並木を描く計画を会員全員が楽しみにしているという。

土・日曜日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。

現在、会員を募集している。問い合わせは、小松代表(TEL72・5569)へ。 -

箕輪町警部交番の新築移転 開所式

箕輪町の伊那署箕輪町警部交番の新築移転が終わり、23日、同交番で開所式があった=写真。新交番は、国道153号バイパスと町道6号線の交差点付近にあり、建設26年を向かえる旧庁舎の老朽化したため新設した。この日から業務を開始した。

町から借り上げた敷地面積約900平方メートルへ建設した。建物は、木造1階建て金属板葺きで、本体の建築面積は約346平方メートル。プライバシー保護のために相談室を設けたほか、駐車場スペースを以前の約倍となる10台分確保した。事業費は約6千万円。

旧庁舎の老朽化と外来者への利便性を考え、駐車場の確保ができる場所へ新築。同町の人口増加により、交通事情が変化し、主要幹線道路であるバイパス沿いが候補地になったという。

開所式で伊那署の小嶋惣逸署長は「これをきっかけに地域の安全が強化されていけばと思う。地域住民の安心のよりどころになるよう努力して」とあいさつ。交番所長以下8人は気持ちを新たに業務へ取り組むことを決意した。

5月に落成式を開く予定。旧交番は、07年12月末までに取り壊し、敷地を町に返還する見込みになっている。 -

高遠城址公園「さくら祭り」へ ぼんぼり設置

4月1日開幕の伊那市の高遠城址(じょうし)公園の「さくら祭り」に向け、高遠町商工会は23日、協賛企業名が入ったぼんぼり145基を公園内の通路沿いに設置した。

ぼんぼりと支柱は、昨年3月の3市町村合併により新市誕生を祝い、全て新調し、10基増加した。これまでとは異なる、木枠の入ったぼんぼりを鉄製の支柱に取り付けて設置。この日は、関係者約40人が作業に取り組んだ。

さくら祭りは、83年の有料化以降25年目。昨年の有料入園者数は、33万2078人で、最盛期には1日、3万8025人が訪れた。高遠城址公園の桜の開花予想日は4月7日。

さくら祭りに向けてぼんぼりの設置をする関係者ら -

【記者室】痛みを想像する難しさ

花粉症シーズン真っただ中。重い症状に苦しむ人も多いことと同情する。筆者もその一人だが、時によってひどさが違う。ついさっきまでくしゃみ連発、目は痛く、鼻は両づまりという状態だったのが、ふと気がつくとうそのように何でもないことがある▼この苦しさがなくなればどんなに気分がいいだろう竏窒ニ思っていたのに、実際そうなってみるとさほどありがたさを感じない。自身のことでさえこうなのだから、他人の苦しさを自分のものとして感じることは至難の業だ▼世の痛みや苦しみは実際に経験しなければ本当のところは分からない。想像だけで分かったようなつもりになり、的外れな判断をすることは厳に慎むべきだ。記者としての自分への忠告でもある。(白鳥文男)

-

愛護精神普及へ決意新た 動物慰霊祭

県動物愛護会上伊那支部、上伊那郡市飼犬管理対策協議会は20日、箕輪町にある南信犬等管理所で動物慰霊祭をした。本年度、伊那、飯田、諏訪の3保健所などに保護や引き取られ処分された犬、猫の霊を供養した。

慰霊祭には、市町村、保健所関係者ら約25人が出席。県動物愛護会上伊那支部の武村富雄支部長が「動物愛護の普及啓発に取り組むことが精霊に報いる唯一の行い」と話し、出席者全員が焼香をあげ、手を合わせた。

本年度(16日現在)、伊那、飯田、諏訪の保健所管内での処分数は犬184頭、猫1050匹。前年と比べて犬は減少傾向だが、猫は横ばい状態だという。

伊那保健所では、本年取り扱った犬206頭。そのうち95頭を飼い主へ返還し、75頭を新たな飼い主へ譲渡、36頭は処分となった。

焼香を上げ、黙とうする出席者ら

201/(火)