-

はら美術でフジ子・ヘミング版画展

伊那市旭町のはら美術で16日まで、「天才ピアニストのもう一つの世界竏茶tジ子・ヘミング版画展」が開かれている。独特の感性でさまざまに表現された作品28点が、訪れた人たちを楽しませている。

聴力を失うなど、さまざまな困難に見舞われながらも心を打つピアノで多くの人を魅了してきたピアニスト、イングリット・フジ子・ヘミング。日本では、1999年にNHKで取り上げられたことをきっかけに、注目を集め始めた。今回は5月28日には松本市の松本文化会館でコンサートが開かれるため、事前にどんな人か知ってもらおうと作品展を企画した。

これまで発表された作品に加え、新作が4点も加わっている。モチーフは、欧州の国々の文化、ピアノ、猫など、これまでの人生に深くかかわってきたものが中心。独特のラインと色使いで、それぞれを幻想的に表現している。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

【記者室】いも焼酎をつくろう

焼酎ファンと一緒にいも焼酎を作ろうと、箕輪町焼酎いも生産組合が参加者を募っている▼昨年初めて取り組んだ組合。オリジナルブランドのいも焼酎試飲会では「芋の香りがあり、さらっとして飲みやすい。味がまろやか」と好評で、おいしそうに、うれしそうに焼酎を酌み交わす参加者の顔が各紙の紙面を飾り、地元ではちょっとした話題になった▼一緒に作るといっても参加者がするのは苗植えと収穫の体験。収穫までの管理は組合がしてくれる。焼酎1本プレゼントのうれしいおまけ付きで、年末には試飲会も。自分たちで育てたサツマイモからできた焼酎となれば、また一味違うはず。焼酎好きにはなんとも楽しい企画だろう。参加してみる価値あり?(村上記者)

-

高遠北小で不審者対応避難訓練

伊那市高遠町の高遠北小学校(宇治正隆校長、61人)で10日、不審者対応避難訓練があり、実践を通して緊急時の対処法を確認した。

伊那署員が扮(ふん)するナイフを所持した不審者が、教室棟1階北東端のクラスに侵入したとの想定。教職員はマニュアルに沿って迅速に対応し、児童の安全確保を図った。

不審者が現れると、職員が非常用メガホンのサイレンで緊急事態を周知。各クラスの担任が驚きをみせる児童を体育館に素早く誘導し、男性教諭4人がさすまたで不審者を取り押さえた。

同校は「林で囲まれ、周囲には何もない場所にあり、携帯もつながらない。訓練を通してさらに対応を検証していきたい」とする。

高遠町交番の岩井智明所長は「職員の対応で素早く、落ち着いて、行動ができていてよかったと思う」と講評。登下校時の・ス声かけ・スにも注意を促し、▽知らない人にはついていかない▽大声で助けを求める▽なるべく一人では遊ばない竏窒ネどを呼びかけた。

宇治校長は「訓練ではあったが本気になって素早く避難できた。登下校時なども何かあったときには、友達と一緒になってできるだけ遠くへ逃げることも心がけてほしい」と話した。 -

最重点事項は高齢者の交通事故防止

伊那市交通安全協会連合会は12日、市役所で総会を開いた。会員約90人が出席。「高齢者の交通事故防止」を最重点事項に掲げた本年度事業を決めたほか、新会長に堀内四郎さんを承認した。

あいさつに立った原義一会長は「伊那署の交通事故発生件数のうち伊那市が6割を占める。安協の果たす役割は大きく、人命尊重の理念を再認識して地区の安全は地区で守ってほしい」と呼びかけた。

本年度事業で▽高齢者交通安全モデル地区に美篶地区を指定し、安全活動を推進する▽夜光反射たすきや紅葉マークの普及促進▽シートベルトの着用▽飲酒運転を許さない気運の育成▽交通安全教育の推進竏窒ネどに取り組み、交通事故のない「安全で快適な交通社会」の実現に向ける。

05年の伊那市の交通事故発生件数は372件(11件減)で、死者が3人、傷者が482人だった。高齢者が関与した事故は32%を占め、生活道路における交通安全対策が必要となっている。 -

持続可能な開発教育について考えるワークショップ

自然体験教室を通して子どもの健全育成、地域活性化などを目指すNPO法人・自然学校ふる里あったかとお(丸山宏一理事長)は13日、「持続可能な開発のための教育」(ESD)について学ぶワークショップを総合福祉センターやますそで開いた。スタッフや地域住民など約15人が参加し、未来をつくる教育をそれぞれの個人がどう実践していくかを考えた。

環境、農業、経済など、さまざまな分野で「持続的な発展」が求められる中、ESDへの関心も高まっており、身近な例からESDを学ぼう竏窒ニ企画した。講師には、あったかとおの理事でESDの推進に取り組むNPO・ESD竏谷の理事、森良さんを迎えた。

参加者はまず、自分の考える「今のままでは続けられなくなること」を一つずつ掲示。それを続けていくためにはどうすべきかを話し合った。

森さんは、最終的な解決方法はそれぞれ関連があることを示し「自分が主体となって問題に向き合うことが基本。しかし、それぞれの問題は本質的には関連しており、協力し合って解決を目指すのが個人にとってのESD」と参加者に語った。 -

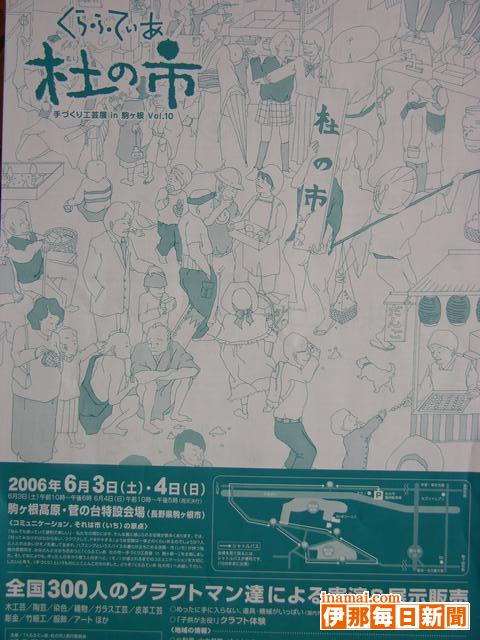

くらふてぃあ杜の市6月3・4日に

全国から集まる約300人のクラフトマンによる手づくり工芸展in駒ケ根Vol.10「くらふてぃあ杜の市」が6月3・4日、駒ケ根市の駒ケ根高原・菅の台特設会場で開かれる。木工、陶芸、染色、織物、ガラス、皮革、彫金、竹細工など、各分野で活躍する工芸作家がそれぞれのブースで自慢の腕を披露し、作品を販売する。

会場ではさまざまなクラフト体験も楽しめるほか、めったに手に入らない道具や機械などを販売するクラフトマンショップもある。

問い合わせは駒ケ根ファームス内の実行委員会(TEL83・7680)へ。 -

厄除け行事「おさんやり」の南小河内盆祭実行委員会

長野県文化財保護協会の文化財保護功労者表彰受賞

箕輪町南小河内に古くから伝わる厄除けの民俗行事で町無形民俗文化財の「おさんやり」を保存、継承している南小河内盆祭実行委員会が10日、長野市であった社団法人長野県文化財保護協会の総会で文化財保護功労者表彰を受賞した。町の文化財では初の受賞。06年度実行委員会長の坂下四郎・南小河内区長が11日、平沢豊満町長に喜びの報告をした。

おさんやりは、江戸時代初期に始まったとされる。柴舟をつくり集落の境の道祖神まで担ぎ、区内の四辻で子どもたちの立てるおさんやりを3周して1年の災厄をはらう。8月16日の夜、舟を壊し、区民はその破片を持ち帰って家の門口に1年掲げて厄除けのまじないにする。

77年、町無形民俗文化財に指定。従来祭りを運営してきた青年会の解散に伴い97年から区長招集の実行委員会組織で運営。正副区長、分館長をはじめ約40人で構成し、祭りは全区民が参加する。

04年は、町の地域総合活性化事業で「南小河内小唄」を復活しCD化、行事の歴史を冊子にまとめ、後世に残すため祭りの様子をDVDに記録した。

04年の活動をはじめ、おさんやりの保存、継承に尽力したとして受賞。表彰は北信から南信まで各1団体の計4団体だった。坂下会長は、「受賞を機に伝統行事を皆で力を合わせ責任もって維持管理し、後世につないでいきたい」と話した。

平沢町長は、「地域活性化の成果として大変評価できるし、町中の先導者として町全体の活性化の目標になっていく。喜ばしい」と受賞を祝った。 -

クマが感電死?!

宮田村の黒川林道で10日夜、体長1メートルほどのクマが死んでいるのを、停電調査で現場を訪れた中部電力の作業員が発見した。付近の木に登って落ちた際に、電線に接触して感電死した可能性などがあるが、同電力伊那営業所は「クマが直接電柱を登ることはないとみられ、今回のような感電のケースも聞いたことがない」と驚いている。

停電は1分ほどで復旧し、各家庭などへの影響もなかったが、原因はクマの感電によるものと特定。

電柱にある電線の接続部分に、何らかの要因でクマが触れたとみられる。

電柱は8メートルほどの高さで、周囲にはそれよりも高い木々が生い茂っている。

現場には電柱の支柱も斜めに立っているが、11日朝に現場を見た同営業所や村林務係の担当者は「支柱を伝わっていったか、木から落ちたのか断定できないが、感電したことは確か」と話した。

同営業所管内でも、鳥やヘビ、サルなどが電線などに接触するケースが年に1件ほどあるが、クマは前例がないという。

現場は県道脇の新大田切発電所から約1・5キロ入った山中。まわりに人家などはなく一般車両も進入できないが、山菜採りや釣り客の入山はある。

同村内では先月末に、現場から数キロ離れた新田区の養魚場近くで、クマが目撃されている。 -

ダムの放流時の危害防止措置方法確認

国土交通省・天竜川ダム統合管理事務所は11日、美和ダム(伊那市長谷)小渋ダム(中川村)のダム管理演習を始めた。関係機関への通知など、ダムからの放流時の危害の防止措置方法を確認した。12日には洪水時の放流量などの想定を変えて、ダム管理演習を実施する。

ダム管理演習は出水期前の恒例で、安全なダム管理を関係住民などに理解してもらう目的。長谷の天竜川ダム統合管理事務所美和ダム管理支所では、流入量が1秒に2千立方メートル、放流量が1秒間に500立方メートルで想定した。

同職員など約20人が集まり関係市町村庁舎や警察署、消防署などへ放流をするとのファックスを送る「情報伝達演習」や放流警報所のサイレンによる「一般への周知演習」、実際には水を流さずにダムゲートを開けるシミュレーション「ダム操作演習」をした。

12日は毎秒1200立方メートルの放流を想定した演習を実施。三峰川、天竜川沿いにある美和ダムから片桐(中川村)の警報所11カ所でサイレンが6分間鳴る。 -

JAフレッシュミズ大学開校式

上伊那農業協同組合の本年度新規事業「フレッシュミズ大学」の開講式が11日、伊那市狐島の本所であった。1期生となる20、30代の女性86人が志を新たに入学した。

地域の担い手である若い世代の女性に、家庭で役立つ知識やJAのことを学んでもらい、豊かな家庭づくりや交流の促進を図ることを目的としている。JA上伊那には現在も女性組合員でつくる生活支援組織「生活部会」があるが、会員の高齢化、若い世代のJA離れが進んでいる。そこで、組合員かどうかにかかわらず、まずは若い世代にJAのことを知ってもらおうという思いもある。

当初の募集は70人だったが、それを上回る応募があった。

受講期間は2年。月1回の講座で子育て、健康、食など、生活に密着した事柄を学んでいく。4分の3以上受講した人には卒業証書を交付する。

入校生代表の浅田聡子さんは「学生という立場になるのは10年ぶり。しっかり学んで毎日の生活に役立てたい」と抱負を語った。

その後、第1回講義があり、駒ヶ根市の紅茶コーディネーター・御子柴直美さんがおいしい紅茶の入れ方を実演。茶葉の種類や原産国について学んだ後、共にテーブルを囲んで紅茶を楽しんでいた。 -

花人唐木さち花の会「花と器」

花の美しさを生かす「器」のことをもっと知ってほしい竏窒ニ、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで11日から、“花人”唐木さち花の会による「花と器」展が開かれている。趣の異なる2種類の器がつくる空間と、それ演出する花々が、訪れた人を魅了している。

唐木さんは伊那市在住。野の花が自然の中で放つ美しさを作品として表現することに取り組んでおり、昨年は四季折々で作品発表してきた。

今回は器とのコラボレーションを企画。器は白磁、焼きしめの2種類で、真田町の奈良千秋さん、松本市の森岡光男さんがそれぞれを手掛けている。

作品にはボケやフジ、クロユリなどが使われている。白磁の持つ凛とした美しさと焼きしめの持つ土の温かさは、同じ草花の異なる一面を鮮やかに映し出している。

唐木さんは「伊那は日本でなくては生まれてこない花が一番美しく咲く場所。自分も育ててみたいと感じてもらえれば」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時。14日まで(13、14日は唐木さんの花会となる)。 -

春日公園にソメイヨシノ10本を植える

伊那市の春日公園で10日、ソメイヨシノの幼木10本の植樹があった。

幼木は、西町の商店主らでつくる「ルネッサンス西町の会」(向山等会長、55人)が寄贈したもの。花見時期に新酒祭りを開くなど地域の活性化に取り組んでおり、向山会長は「桜の名所として、末永く市民に愛される公園にしていきたい」と話す。

植樹にはメンバー10人のほか、公園近くの竜西と竜南の2保育園年長児60人、市関係者も参加。

事前に、公園の本丸東側斜面へ植えた高さ3メートルの幼木に、シャベルで土をかけ、大きく育つように願いを込めた。

公園にはソメイヨシノ、コヒガンザクラが約200本植えられ、市振興公社が管理している。 -

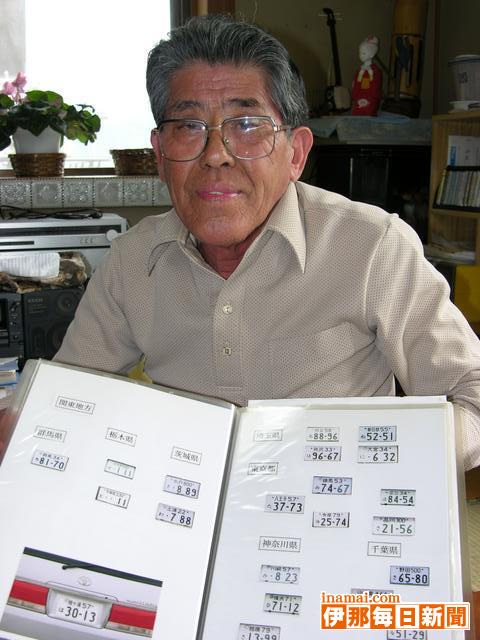

全国の自動車ナンバープレートを撮影

市民のナンバー1を認定する駒ケ根市民チャンピオンに10日、全国に87種あるというナンバープレートすべてを撮影した高坂繁夫さん(76)=町一区赤須東=が認定された。高坂さんは以前自動車整備会社に勤務していたことから自動車のナンバープレートに興味を持ち、5年前に全国すべてのナンバーを撮影することを思い立った。愛用のカメラを手に自動車などで全国を回り、3年半かけて昨年達成した。

最後に残ったのは「沖縄」ナンバー。「沖縄は遠いが行かなければ竏秩vと思っていたところ、思いがけず自宅近くにお目当てのナンバーを付けた車を発見。ついに「全国制覇」を成し遂げたという。高坂さんは「ナンバーの種類はこれからまだまだ増えていくはず。生きているうちは撮影を続けたいね」と笑顔で話している=写真。 -

リトミック教室(前期)始まる

箕輪町公民館の「おかあさんといっしょ!リトミック教室(前期)」が10日、町文化センターで始まった。31組の親子が、音楽に合わせて歩いたり走ったりして楽しんだ。

ピアノに合わせて体を動かしたり、カスタネットや鈴を使ってリズム感覚を育てる入門講座。本年度中に3歳になる子どもと保護者が対象で、毎回、定員を上回る申し込みがある人気教室。全8回で、辰野町で音楽教室を主宰する玉田恵美子さんが指導する。

初回は、ピアノの音に合わせて歩いたり、チョウになって手をひらひらさせながら歩くなどリトミックに慣れることから始めた。子どもと母親のスキンシップを大事にし、手遊びで一緒におむすびをぎゅっぎゅっと作る、子どもを抱き上げる、くすぐるなどさまざまな要素を盛り込んだリズム運動に熱中。子どもたちは声を上げて笑ったり、部屋の中を駆け回ったりして楽しんでいた。 -

ひまわりの里づくり三峰川沿いで今年も 園児が種まき

伊那市長谷総合支所、国土交通省三峰川総合開発工事事務所などが取り組む「ひまわりの里」づくりが10日、長谷杉島の三峰川沿いにある休耕田であった。長谷保育園の園児たち約20人が集まり「大きくなって」と願いながら種をまいた。

水源地花いっぱい運動の一環として、上下流域の交流と水源地の大切さをアピールする目的。「ひまわりの里」づくりは1992年から、美和ダム、戸草ダム周辺を花でいっぱいにしよう竏窒ニ取り組んでいる。

地域住民が所有する約4アールの休耕田を借りて実施。園児たちは種が入ったバケツを手に、地元老人クラブや職員らとともに用意した1・5キロを約30センチ間隔で2粒ずつ畝にまいていった。優しく土をかぶせると「できた」と作業完了を声に出して確認し、大きな花が咲くのを期待した。

関係者によると8月中旬ころには花が咲きそろう。自分たちの背丈よりも大きくなったヒマワリを見学に、もう一度訪れる予定だ。

ヒマワリの種は上下伊那の小中学校、高校、各市町村庁舎などの120カ所にも配布して栽培を呼びかけ、「水源地花いっぱい運動コンクール」で大きさや高さ、見栄えなどを審査する。

詳しい内容の問い合わせは、伊那市長谷総合支所建設水道課(TEL98・2211)へ。 -

交番相談員の制服完成 「着ると気持ち引き締まる」

県内の交番相談員の制服がこのほど完成した。10日から、伊那署管内の伊那市駅前交番2人、箕輪町交番1人、高遠町交番1人の計4人も制服を着て、仕事に励んでいる。

空き交番対策として警察官OBなどが務める交番相談員。これまで私服に名札をして職務にあたっていたが、交番を訪れた人には分かりづらいとの声があり、4月の増員に合わせて制服を作った。

色やデザインは警察官の制服に似ていて、合服は上下が紺色。左胸には「長野県警察」、背中には「交番相談員」と記され、腕や制帽にはサクラをデザインしたマークが付いている。

伊那市駅前交番の交番相談員の小松俊之さん(64)は「やはり制服を着ると気持ちが引き締まる」と気合が入っていた。 -

長田保育園で畑開き

箕輪町の長田保育園(古畑康子園長)は今年、園近くに畑を借りて園児が野菜作りをする。9日、畑開きがあり、年長児が土作りとトウモロコシの種まきをした。

地域の中で保育園を、園児を見守ってもらい、地域と一緒に子育てをする-という園の方針で、畑づくりはそのきっかけ作り。昨年度から取り組んでいる食育の一環でもある。

長田は畑がなく、昨年はプランターでミニトマトなどを育てた。今年は、年長児の祖父、深沢盛雄さん(68)=大出山口=が借りている畑の一部を園のために提供。畑づくりが実現した。

年長児は、町営農センターが配ったたい肥を入れたバケツを持って畑に出発。年中、年少児が見学する中、深沢さんが耕したところにたい肥を入れ、手で畑の土とよく混ぜた。トウモロコシの種を一粒ずつまき、自分のトウモロコシがわかるように名札を立て、天に聞こえるような大きな声で「大きくなりますように!」とお祈りした。

古畑園長は、「昨年、食育をやる中で園児が野菜を身近に感じて食べられるようになった。土に触れることから始め、いろいろな野菜が育つところを見せたい」という。

今後、農園の名前を付け、トマト、サツマイモ、二十日大根などを育てる。年長、年中児が主に作業し、収穫などは年少児も含め全員でやり、ごっこ遊びのレストランで味わうことも計画している。 -

みのわ手筒会総会

発足5周年を迎えた「みのわ手筒会」(39人、唐沢修一会長)は8日夜、06年度総会を伊那プリンスホテルで開き、5周年事業を含む本年度事業計画案などを承認した。

5周年事業は、05年7月に手筒会が全国で初めて制定した「手筒花火に関する保安技術基準」を広く周知し、打ち揚げ時の安全性を明確にするため、「手筒花火に関する保安技術基準」とほかの基準の冊子を作成する。事業費15万7千円は、コモンズ支援金(地域枠)の内定を受けた。

2006みのわ祭り(7月29日)で記念打ち揚げ、手筒花火を撮影に訪れる写真ファンらのためのフォトコンテスト、記念オリジナルTシャツ作製、手筒会公認ホームページ開設(6月ころ)も計画。5月20日発売の情報誌NaO6月号に、箕輪町紹介の中で手筒会の情報も掲載される。

本年度事業は、煙火打揚従事者保安講習会、救護講習会、煙火製造工程講習、打ち揚げ練習など。打ち揚げは、みのわ祭りのほか各地域からの要請に応じ朝日村、軽井沢町、飯綱高原、生坂村のイベントを予定している。

昨年度は7月から10月にかけて、みのわ祭り、八乙女区の盆祭りのほか、市町村合併に伴う記念イベントなど町外5カ所でも打ち揚げた。

唐沢会長は、「昨年、一昨年は合併関連のイベントに呼ばれ箕輪町の代表としてうれしく思う。5周年の節目を迎え、皆さんに喜ばれる煙火として安全には安全を期して活動していきたい」とあいさつした。 -

花の丘公園の桜が見ごろ

八重桜、山桜を中心に、100種類以上、約3千本が植えられている伊那市高遠町の花の丘公園。満開の桜に誘われ、連日、若者や夫婦連れなど観光客が訪れている。

満開は昨年より1週間遅く、13日ごろまで楽しめる。多品種のため、色の濃淡や形などが異なる。中には、黄緑色のギョイコウザクラもある。

観光客は「2度目の花見だね」と話しながら公園内を散策したり、桜を写真に収めたりと、ゆっくりくつろぐ。

初めて来たという名古屋市の山田香代子さん(70)由香さん(40)親子は「青空に桜が映えてきれい。桜名を記した看板がすべてにあるといいですね」と話していた。

公園は89年、通年観光を目指し、区や老人クラブなど24の各種団体が高遠城址公園のコヒガンザクラと異なった品種の桜を植えた。平均樹高5メートルほどに生長。

観光客は、関東や中京方面が大半を占め、高遠城址公園を見て、再度花の丘公園を訪れるケースが多いという。

花の丘公園は高遠城址公園から徒歩25分。中央アルプスを眺望できる。入園無料。駐車場は普通車30台。 -

連休中に権兵衛トンネル利用車が集中

連休中の権兵衛トンネルは、観光などで移動する小型車の利用が集中した。連休なか日の4日の交通量10999台は、過去最多の開通翌日(11378台)に続く。また今回は、1日だけでなく連日にわたって大幅な交通量増加が見られた。

特に利用が集中したのは3縲・日。3日間の1日利用平均・9586台は、過去3カ月の休日利用平均・5286台を大きく上回っている。

また、混雑時の権兵衛峠道路に県外ナンバーが多かったことから、トンネルが県外ドライバーにも広く認知されてきたことがうかがえる。

伊那市西箕輪のみはらしいちご園には、国道19号からトンネルを抜けてくる岐阜県観光客なども多く来園。ピークだった6日は、前年の倍近い約1300人が来園しており、従業員は「これまで来れなかった遠方の人も来園できるようになったのでは」と話す。

観光収益向上というプラス効果を見せた半面、交通環境の悪化というマイナス面もある。トンネルの交通量が増加したことと「小沢花の会」のシバザクラの見ごろが重なったことで、権兵衛峠道路と広域農道の一部で渋滞が生じた。また、見通しの良い権兵衛峠道路は上下ともにスピードを出す車も多く、周辺住民から危険性を指摘する声もあった。 -

大芝高原音頭Newヴァージョン2006の振付第1案のお披露目

大芝高原音頭普及チーム会議が8日夜、南箕輪村の村民センターであり、「大芝高原音頭Newヴァージョン2006」の振り付け第1案が披露された。

振り付けは宝塚歌劇団OGの可奈潤子さんや岡谷市のイベント企画制作会社・サクセスなどが担当。普及チームの要望などを織り交ぜ、簡単なステップやサンバの要素などを盛り込んだ。動作は11パターンで、歌詞の内容に合わせた動きもある。

新しい振り付けに挑戦した普及チームのメンバーからは「あまり息切れしないので長時間踊れる」「リズム的に合っていて面白かった」「練習すれば出来そう」などの意見や、「手が絶えず上にあり、年配者には大変」「若い人用、お年より用のバージョンをつくってほしい」「もっとメリハリをつけた方がよい」などの声もあった。

全体的には好意的な印象で、次回16日のに発表する第2案がほぼ完成となる見込み。正式決定は19日。今後は、普及方法などについても検討していく。 -

おやこまつりに向けた準備、着々と

21日に「おやこまつり」をする伊那おやこ劇場(春日伸子代表)が、準備を着々と進めている。会員たちは「まつりをやる人も見に来てくれる人も楽しめるまつりにしたい」と意欲を見せている。

昨年は20周年記念イベントなどと重なり、祭りの方は開催を見送ったため、約2年ぶりとなる。

「みんなで一つのものをつくることを通して横のつながりをつくりたいたい」「伝承遊びを親子でやるなどして親子で遊ぶ時間を大切にしたい」などの思いから、今回のまつりでは親子で凧(たこ)づくりに挑戦することを企画。農業公園みはらしファーム「工房Coo」の佐野博志さんを迎え、さまざまな話を聞きながら親子で凧づくり、凧揚げを楽しむ。

また、6月の例会で鑑賞する「腹ペコおおかみ・ゴンスケ」の主人公、ゴンスケを模ったパンの製作をパン屋に依頼。まつりで販売し、お昼にみんなで食べたいと考えている。 親子劇場会員有志でつくる影絵サークル「きらっぴー」の上演もある。

春日代表は「親子が没頭して遊べる時間を大切にした内容。来てもらえればきっと楽しんでもらえると思う」と多くの参加を呼びかけている。

まつりは南箕輪村の大芝荘研修センターで午前10時(会場は9時45分)から。子ども300円(凧代込み)、大人200円。

問い合わせは伊那おやこ劇場(TEL72・7447)へ。 -

高速バス国道153号宮田バス停が移転

毎日5路線、上下各30便が停車する宮田村の国道153号宮田バス停が11日、農協Aコープ宮田店前から村役場近くに移転。始発から運用を開始する。上下線ともバスの停車スペースを路側帯に確保。路上停車により、渋滞や事故の懸念もあった駒ヶ根方面の下り線だが、より安全で快適となる。

新たなバス停は伊那方面の上り線が役場前交差点の北、下り線は南にそれぞれ50メートルほど。現在地からは300メートルほど離れている。

移転にともない同バス停までの運行距離が変わってくるが、5路線いずれも乗車運賃の変更はない。

自宅から車で来て高速バスに乗車する人たちには、役場駐車場を利用してもらう。

同バス停は新宿線が上下各16、横浜線が各2、名古屋線が各9、中部国際空港線が各1、大阪線が各2便停車。

多くの利用者があるが、従来の下り線には十分な路側帯がないことから、後続車両の通行を妨げるなどの影響があった。

また、今まで上り線のみだった風雨をしのぐ停留所の屋根も両線に設ける。 -

消費者の会が総会

伊那市消費者の会は10日、市役所で総会を開いた。会員約20人が出席。本年度事業を決めたほか、会長に原静江さん=上荒井=を再任した。

原会長は「ごみを減らす運動や振り込め詐欺の予防など多くの人に知ってもらうため、会員を増やしていきたい」とあいさつ。

本年度の活動テーマに「めざそう!循環型社会」を掲げ▽マイバック作りと普及▽リフォーム講習会の開催▽フリーマーケットへの出店▽廃油を利用した石けんづくり、ぼかしづくり▽消費者意識の啓発竏窒ネどの事業に取り組むことを決めた。これまで組織がなかった高遠町・長谷にも会員の輪を広げたいとしている。

終了後、研修会で、飯田消費生活センターの寺沢豊所長が「最近の消費者相談から」と題して講演した。 -

伊那市の西春近北小で「子ども見守り隊」発足

伊那市の西春近北小学校(片桐省平校長、219人)で9日、通学路の安全をパトロールする「子ども見守り隊」の発足式があった。保護者や地域住民など90人のボランティアで結成。全校児童と交流を深めるために学区内地区ごとに分かれて交流も深めた。

同小学校では児童の安全を確保するため、PTAや同窓会員中心につくる「北小子どもを語る会」の協力を得て同隊を結成。隊員は児童の登下校時に合わせて通学路に立って見守るなどの活動を、自分が実行できる範囲で取り組んでいく。

あいさつに立った片桐校長は児童たちに向けて「隊員の皆さんはお金を1円もほしいと言わずにボランティアで協力してくれています。帰る時に出会ったら、元気のよいあいさつをすることがお礼になる」と呼びかけた。

児童代表者は「一つしかない命を大切にし、交通事故には合わないよう気を付けます。登下校の見守り、よろしくお願いします」と大きな声で隊員らに感謝した。

小学校ごとの見守りボランティアの発足数は、伊那署管内で22校のうち15校目。伊那市内では15校中10校目となった。 -

中電ギャラリーで玉井宏光さん「心の詩展」

米国ハワイ州ホノルル市在住の旅行会社経営・玉井宏光さん(64)の「心の詩(書)展」は19日まで、伊那市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。今までに6回の個展を開いているが県内では初めて。数々の苦難を乗り越えてきた玉井さんの人生から絞り出た・ス言葉・スを書にした作品が並ぶ。

「人生舞台に脚本なし」などの書20点、ハワイのエメラルドグリーンの海などを撮影した風景写真4点の計24点を出品。3年前に独学で始めた書道の腕前は力強さがあり独特の魅力がある。心豊かに人生を生きたいとの思いが込められた作品は、見る人に希望を与えている。

岐阜県岐阜市生まれ。34年前には単独で、アメリカ大陸4万5千キロを自動車で9カ月間掛けれ走破するなど異色の経歴。詩を書きため始めたのは57歳の時で、胸に込み上げてきた言葉はこれまでに500を越える。

玉井さんは「作品を見てもらって共感してもらえれば作者みょう利。もう一回やりたいと、皆さんには思える人生を送ってほしい」と話している。

今月は県内原村の八ヶ岳自然文化園でも個展を開く予定。

休館日は土・日曜日、祝祭日。午前8時30分縲恁゚後5時10分。入場無料。 -

【登場】伊那弥生ヶ丘高校長

安藤貴幸さん(56)

「なぜ生きるのか」「なぜ学ぶのか」といった疑問を持ち、人から教えてもらった答えではなく、自ら「どうして」と考える。そんな“哲学する生徒”を育てたいんです竏秩B

初任地は野沢北高校。蘇南、諏訪清涼などで教べんをとり、前任地の辰野高校では校長を務めた。弥生ヶ丘への着任は2回目。15年ぶりだが「元気で礼儀正しい生徒たちは昔と変わらない」と語る。

勉強、恋愛、進路など、高校時代は悩みも一段と多くなる。放課後には生徒たちと、人生論を語り合うこともあった。教師と生徒という関係でなく、人生の先輩として。やりとりを通して、生徒が問題解決の糸口を発見し、一歩ずつ踏み出して行く姿を見るのは楽しかった。

辰野高校では、地域と連携した学校づくりに力を入れ、フォーラムや協議会を開催した。情報の発信と地域の要望の受け入れで「開かれた学校」を実現し、地域との信頼関係を築いた。

時代の変遷と共に、社会ニーズも変化し、ただ進学を目的とした学びではなく、社会と積極的にかかわったり、自分の考えを形にする能力、あいさつなどの基本的マナーなどが求められるようになってきた。「生徒たちには、そんな社会の中で自分の力を思う存分発揮できるようになってほしい。そのための環境を整え、成長しようとする生徒たちの力を引き出していきたい」。

現在は妻、娘、両親と共に、飯田市の実家に暮らしている。担当は英語。 -

東伊那保育園児が花祭り

駒ケ根市の東伊那保育園(宮澤操園長)の園児ら約60人が8日、東伊那の善福寺(小川元樹住職)を訪れ、月遅れの花祭りを祝った。花祭りはお釈迦(しゃか)様の誕生を祝う恒例の行事。1列に並んだ園児らは花で飾られた御堂の中に立つお釈迦(しゃか)様の像にひしゃくで甘茶を掛けては、小さな手を合わせていた=写真。

参拝を終えた園児らには寺で用意した甘茶が振る舞われた。一口飲んだ園児らは「甘くておいしい」と口々に言いながらたちまち飲み干し「もっと欲しい」「お代わり」と無邪気に茶わんを差し出していた。

園児らには健やかな成長を祈って祝いのもちと交通安全のお守りがプレゼントされた。 -

満光寺で月遅れの花まつり

伊那市高遠町、長谷の寺院でつくる東部仏教会(22寺、会長・田中勲雄弘妙寺住職)は8日、高遠町の満光寺(兼子展世住職)で花祭りをした。各寺院の総代や保育園児など約100人が参列し、釈迦(しゃか)の誕生を祝った。

花祭りは一般的に、釈迦の誕生日4月8日に各寺院でするが、遠方寺院も多い同会は、参拝者への配慮から例年町中にある満光寺で合同でしている。また、4月上旬は町内が花見客で混雑するため、1カ月遅れでしている。

今年は高遠第1、第4保育園、長谷保育園が参加。一昨年までは満光寺の近くにある第1だけだったが「多くの子どもにお釈迦様の誕生について知ってもらおう」と、昨年から対象地域の全ての園に声がけしている。

紙の花でつくったカンムリや首かざりを身に付けた園児たちは、境内中央にある花御堂に安置された釈迦に甘茶を注ぎ、手を合わせた=写真。

釈迦の誕生を説明するスライド上映もあり、参拝者には甘茶が配られた。 -

箕輪町の名所の絵手紙を切手に

箕輪町松島の箕輪郵便局窓口に、町内の山岸温江さんが作った写真付き切手が額入りで飾られている。趣味の絵手紙を切手にしたもので、箕輪町の観光名所などを描いた作品が関心を集めている。

昨年、箕輪町が町制50周年だったことと自身の還暦を記念し、昨年末から今年にかけて郵便局の写真付き切手作成サービスを利用して作った。

10種類のうち4種類の絵柄は、みのわ祭りで練り歩く木下のみこし、紅葉したもみじ湖、赤そばの里、ながたの湯。町内の名所や、山岸さん自身もよく出かける場所を選び、このほかはクマガイソウなど山野草を描いた。

「マイ切手を作ってみた。出来るまでは不安だったけど、出来上がりに満足」と山岸さん。作った50円と80円の切手は知人あての手紙などに利用。「赤そばを見に行ったけど、山岸さんの町だったんだね」と返事が届くなど、交流が広がっているという。

山岸さんは絵手紙を始めて6年目。日本絵手紙協会長の小池邦夫さんの通信教育で学んでおり、「年中行事の絵手紙」(小池邦夫・小池恭子著)、「毎日かきたい絵手紙入門」(小池恭子著)に作品が掲載されている。

201/(火)