-

箕輪町公民館長に柴登巳夫さん再任

箕輪町教育委員会は16日の臨時会で、任期満了に伴う町公民館長の選任で、柴登巳夫さん(62)=上古田=を再任した。任期は06年4月1日から08年3月31日までの2年間。

柴さんは臨時会で、「力不足だが一生懸命務めたい。地域の振興は公民館活動からという。知恵とずくを出して頑張ってまいりたい」とあいさつした。 -

手作り獅子舞公演力強く 伊那小4年毅組

伊那小学校4年毅組(竹内薫教諭、30人)は16日、市駅前ビルいなっせ多目的広場で、手作り獅子舞公演「毅(き)望の舞」を開いた=写真。友人や保護者、地域住民など約80人以上が集まる前で、児童たちは本年度の学習成果を熱演した。

総合活動で独自の獅子舞作りに取り組む毅組は、昨年夏に「羽広獅子舞」(同市西箕輪)の存在を知り、同10月末の校内音楽会では獅子頭、囃子(はやし)、舞などを創作して初披露。今年1月中旬には同市富県の歌舞劇団・田楽座との交流で、獅子舞の起源や各地に伝わる舞の種類などについて学習を深めた。

公演では自分たちの願いを込めて制作した「友情の舞」「夢叶いの舞」などの5演目を披露。登場した計12頭の獅子頭は耳やあごが動き、それぞれの表情は個性豊か。子どもたちの公演を見に駆けつけた田楽座の女性座員は「いつの間に作ったの」「かっこいい」と演技を驚きの表情で見入っていた。

「福の神の舞」に登場した「百足(むかで)獅子」は、獅子頭の大きさが横80センチ、縦50センチ、奥行30センチのダンボール製。体長も5メートルと大きく、7人の児童が一緒になって操作した息の合った演技に大きな拍手が送られた。

御子柴友海ちゃん(10)は「協力すれば何でもできることが獅子舞づくりを通じて分かった」と感想。今後はもっと多くの市民に毅組の獅子舞を広げていきたいと児童たちは意欲を見せている。 -

保科正之ドラマ化署名に新宿の民踊連盟1万人分協力

旧高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化実現に向けて署名活動を展開している高遠町に15日、町と友好提携を結ぶ東京都新宿区の民踊連盟が訪れ、1万602人分の署名を届けた。

民踊連盟の田中早苗理事長が町役場の伊東義人町長を訪ね、「夢が実現され、放映が可能になったときには楽しく見させてもらいたい」と手渡した。

伊東町長は協力に感謝し、「人口7千人の町から21万を越える輪が広がった。今後も火を絶やさないように進めていきたい」と述べた。

町は新宿区と提携して今年で20年目を迎えるが、民踊連盟は当初から町の夏祭りに参加している。町が昨夏の祭りの際に、連盟に署名の協力を求めると、連盟は連盟内だけでなく都内の踊り仲間に声をかけるなど広く集めたという。 -

大芝高原音頭アレンジ曲に使う園児らのかけ声録音

南箕輪村の西部保育園で16日、「大芝高原音頭」のアレンジ曲に加える園児たちのかけ声を録音した。

老若男女が踊れ、若者にも受け入れられる飽きのこない曲を目指したアレンジ版は、よさこいソーランをイメージしたアップテンポ調。拍子木、太鼓などの音を加え、オリジナル性も出した。

出来るだけ多くの人にこの曲に携わってほしい竏窒ニの思いから、曲に加えるかけ声には、村民の声を使うこととなり、大芝高原に一番近く、なじみのある西部保育園にも依頼。年長園児22人が参加した。

曲のアレンジを手掛ける岡谷市の総合企画運営会社「サクセス」のメンバーは、「まっくん」の着ぐるみで園児たちの関心を引き付けながら曲をはじめる時の「よっ」というかけ声や「そうりゃ」という合いの手を録音。園児たちもメンバーの楽しい誘導にこたえ、大きなかけ声を返した。

園児のかけ声は21日に録音する一般や小学生のかけ声と合わせてアレンジ版に加える。

曲は3月中に完成させ、4月中旬以降に一般にも公開する。今後は振り付けも検討していく予定。 -

伊那谷出身作家の作品が一堂に

伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで21日まで、「信州(伊那谷)ゆかりの作家展」が開かれている=写真。明治から昭和にかけて活躍した地元物故作家を中心に洋画、日本画、版画、彫刻など約40点を展示販売している。

出品作家は世界的にも有名な山口進をはじめ、横井弘三、中村不折、瀬戸団治、平沢喜之助、宮坂勝、滝川太郎などの伊那谷にゆかりのある30人余。

作品は山口進の初期の作品となる、1925年制作の木版画「いろり」(23×16センチ)のほか、登内微笑の日本画「ふくろう」(12号)、中川紀元の油絵「薔薇」(8号)などが並ぶ。

関係者は「伊那谷出身の有名作家の作品が一堂に見られる展示会へぜひ」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

危険交差点マップ完成、全戸配布へ

駒ケ根市と市交通安全推進協議会は駒ケ根署の協力で05年度の危険交差点マップをまとめた=写真。04年の1年間で交通事故が3件以上起きた市内の交差点31カ所について事故の件数と形態を地図上で分かりやすく表示しているほか、過去10年間の事故発生状況と原因、事故防止のポイントなどについて示している。

最も事故が多かった交差点は伊南バイパスの西友北側・古田切交差点で追突・出会い頭など14件。2番目は旧国道とアクセス道路が交わる北町信号交差点で12件。傾向としては新旧の国道153号線や中央道駒ケ根インターチェンジへのアクセス道路での事故が多いことが分かる。

マップは1万1千部印刷され、3月中に区長を通じて市内全戸に届けられるほか、高校や自動車学校などにも配布される。 -

高遠町山室~長谷村非持間開通

県が01年度から改良工事を進めていた一般県道芝平高遠線の高遠町山室と長谷村非持間の290メートル工区が完成し15日、現地で開通式があった。

同工区には沢があり、既存道路はそれを避けるために山側へ大きく迂(う)回。幅員も狭く、冬場は凍結するなど交通に支障をきたしていたため、橋梁(筒張沢橋・橋長98メートル)を新設することで解消を図った。完成道路は幅員8メートル(車道6メートル)の2車線で、総事業費は約7億3千万円。

式典には県や両町村の関係者ら約150人が出席。テープカットやくす玉割り、渡り初めなどをして完成を祝った。期成促進同盟会長の伊東義人高遠町長はあいさつで「地域にとって欠くことのできない生活道路。地域振興のいしずえとなり、合併後の地域の活性化につながれば」と期待した。 -

みんなで作ろう・味わおう食事作り等体験記録コンクール伝達

小中学生から食と農の体験を通じて感じたことなどを絵画や文章で表現した作品を募った「みんなで作ろう・味わおう食事づくり等体験記録コンクール」(県農政部主催)で、最高賞知事賞3人をはじめ上伊那から応募した12人2グループが入賞した。壁新聞等通信の部で知事賞を受賞した中村茉由さん(13)がいる伊那中学校(白鳥始校長)は14日、入賞者に表彰状を伝達した。

小中学生が地元のおいしい食べ物を育て、味わう「みんなでつくり味わおう食事づくり体験事業」に伴うコンクールで、全県から約1200点の応募があった。

伊那中からは総合的学習の取り組みや文化祭発表で「農」をテーマとした作品を作成した11人・2グループが応募し、2人・2グループが入賞した。

知事賞の中村さんは、長野県が全国で最も農業者人口が多いことを知り「農業王国長野県」と題して壁新聞を製作。イラストを使って分かりやすく県内の農産物分布を示している。

中村さんは「とれると思っていなかったからうれしい。気候分布や地域別農産物を調べるのが大変だった」と語った。

上伊那の受賞者は次のみなさん。

◇感想文の部▼知事賞=西村祐奈(伊那北小5)大沼佐奈代(赤穂中1)▼教育委員会賞=松井萌(赤穂中2)足立里加(赤穂中2)▼農政部長賞=田畑健人(赤穂中1)川頭匠(赤穂中3)

◇絵画の部▼教育委員会賞=高木聖美(南箕輪村南部小1)大塚深生(南箕輪村南部小3)▼農政部長賞=矢崎俊晃(南箕輪村南部小1)井口奈菜絵(伊那北小5)

◇壁新聞等通信の部▼知事賞=中村茉由(伊那中1)▼教育委員会賞=伊那中環境ni親切講座2年、東條満(伊那中1)▼農政部長賞=伊那中給食委員会3年 -

卒業記念に表札 伊那中3年

伊那中学校3年生(4クラス、155人)は14日、卒業記念品として学校名が入った木製の表札を寄贈した。生徒たちは正面(職員)玄関に設置された表札を眺め、3年間の思い出を振り返った。

記念品は4クラスの学級長などで構成する学年協議会で選定。材質は夏の猛暑などで枯れてしまい、昨年9月に伐採した校舎南側にあったヒマラヤスギを材料にしようと考えていたが、虫食い跡があり、雨風に弱いためスギにした。

表札は高さ200センチ、幅40センチ、厚さ3・5センチ。表面に書かれた字は県教育委員会委員長の松田泰俊さん(長谷村)が揮ごう。伊那中学区の伊那小学校で校長を勤めた期間に、多くの生徒と関わりがあったことから依頼した。

除幕式で学年協議会の江間千香子副会長は「表札を見て、この学校で生活したことを思い出したい」とあいさつした。 -

ふるさとの四季フォトコンテスト入賞作品展

箕輪町観光協会は、05年度ふるさとの四季フォトコンテストの入賞作品展を町役場ロビーで開いている。31日まで。

フォトコンテストは、箕輪町の観光・イベント・祭りに関する写真を募集。18人から60点の応募があった。

推薦の向山世男さん(伊那市)の作品「ライトアップの権現桜」をはじめ、ながた荘、もみじ湖、赤そばの里、萱野高原、みのわ祭りなど町内の素晴らしい景色や賑わいの様子などを撮影した見事な写真に、庁舎を訪れる町民らが関心を寄せている。

入賞作品は推薦1点、特選3点、入選10点。 -

高遠町観光ガイド講習終了・27人を案内人に認定

町民誰もが観光案内できるように竏窒ニ、高遠町と町観光協会による高遠観光ガイド講習会が終了した。昨年3月と10月に開いた全8過程のうち7回以上受講し、このほど町総合福祉センターであったまとめの最終回に出席した27人を「案内人」に認定した。

講座には町内外から320人余が受講。町の歴史や文化について習い、まとめの最終回は、町観光協会が作成したガイドマニュアルに沿って、観光客への説明の仕方を学んだ。認定者は観光案内人として登録し、観光客からの依頼を受けた町観光協会の要請に応じたり、観桜期に運行する巡回バスに同乗するなどして活動する。

伊東義人町長は閉講のあいさつで「新伊那市の観光の発信は高遠町。観桜期も近づいており、30万人が訪れるが、習得したことを生かし、積極的に案内をしてもらいたい」と期待した。 -

みはらしの湯で伊那市、高遠町、長谷村の名所写真を展示

伊那市、高遠町、長谷村の合併まで2週間余り。伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は、3市町村の歴史や文化、自然などをとらえた写真50点を、ギャラリーに展示している=写真。

3月31日には新伊那市が誕生するが、合併する他市町村の代表的な文化や名所を知らない人もいることから「今後、足を運ぶときのの参考にしてもらおう」と今回の写真展を企画した。

写真の提供はそれぞれの市町村に依頼。高遠町のコヒガン桜や長谷村の中尾歌舞伎など、各市町村のさまざまな写真を見た入浴客からは「こんなところもあるんだね」などと話す声も聞こえてくるという。

唐澤壽男支配人は「地元の人には自分の地域の名所を改めて見直してもらえれば」と話していた。

31日まで。 -

手紙作文コンクで南箕輪中3年生2人が入賞

日本郵政公社が主催する第38回手紙作文コンクールの手紙・作文部門で、南箕輪中学校3年の有賀美陶さん(15)が信越支社長賞、木本遥香さん(15)が佳作を受賞した。14日、南箕輪郵便局の大沼悟局長が同校を訪れ伝達した。

コンクールは昨夏に、全国の小中学生から公募し、同部門には1万8700人が応募。有賀さんは「尊敬すべき母さんへ」と題し、母親に向けた感謝の気持ちや普段言葉にできない思いをつづり、木本さんは「あの日の君へ」とし、2年ほど前に「母親が猫に食べられてしまうと拾ってきた」(木本さん)スズメのひなと過ごした3日間を振り返った。

大沼局長は「手紙文化が薄らいできている」なかでの受賞をたたえ、賞状のほかに有賀さんにはトロフィ、木本さんには盾を手渡した。普段手紙や作文を書くことが少ないという2人は「ただ驚いた」としながらも、喜びをかみしめていた。 -

南箕輪中3年生が卒業前にスクールバス清掃

卒業間近の南箕輪中学校の3年生が14日、感謝の気持ちを込めて3年間利用したスクールバス3台を掃除した。

学びやへの奉仕活動として、生徒たちが事前に挙げた清掃場所を分担。バスの掃除はその一環で、利用者を中心に10人余が担当した。活動は毎年恒例だが、バスの掃除は初めてという。

スクールバス(29人乗り)は、村が伊那広域シルバー人材センターに委託し、南原と沢尻、神子柴の一部に在住する生徒を対象に、1日4便を運行。3年生は148人のうち24人が利用している。

生徒たちは約1時間にわたって、寒さでかじかむ手を擦りながら、雑巾やモップを使い、高い場所は脚立に上ったりして、バスの内外を隅々まできれいにした。

バスを利用している田島郁美さん(15)は「毎日乗せてもらっているから、最後にこういった形で恩返しさせてもらえてよかった」と話していた。 -

園芸福祉学ぶ アルプスバラ会1周年で講演会

バラを育てる上・下伊那の愛好者でつくる「アルプスバラ会」(春日千定会長)はこのほど、設立1周年を記念した公演会を伊那市のJA上伊那フラワーパレスで開いた。元信州大学教授で県園芸福祉研究会長の藤田政良さんが園芸活動の効用と福祉について話した=写真。

会員や一般住民など約50人が集まり、藤田さんが「ガーデニングと園芸福祉」と題した話しを聴講。園芸については「人間と植物の関わり。手をかけ、世話をすることで自分も癒される」と説明し、高齢者が園芸作業で元気を回復した事例を映像など交えて紹介した。

藤田さんはガーデニングテクニックを会員らに助言。類似色や反対色での配色や同一植物での組み合わせがある竏窒ニ実際の庭の映像を見せながら話し「自分の洋服を選ぶのと同じ感覚で考えるとよい」と述べた。

講演会後の総会では世界バラ会議への参加、バラ作り技術講習会の開催、研修日帰り旅行などの来年度事業計画を承認した。 -

親子で力合わせておやき・五平もち作る

信州名物のおやきと五平もちの料理教室が12日、町福祉センター「やますそ」であった。園児縲恷剴カの8人や保護者ら約20人が協力して調理した。文部科学省推進の地域子ども教室事業「遊びの寺子屋」を高遠町で展開する運営委員会(丸山宏一委員長)主催。

五平もちは丸い形に成形したご飯の固まりを串に刺して調理。串は壊れた唐傘の骨を使う伊那谷に古くから伝わる方法で実施したため、子どもたちや保護者ら目を丸くして驚きの様子だった。

おやきにはナスや菜っ葉、キムチなどを包んで料理した。参加者らは生地を練り上げる、力を必要とする作業に一苦労。高遠小学校3年の伊藤七海ちゃんは「皆で力を合わせておいしいおやきを食べたい」と、生地づくりにも力が入っていた。

遊びの寺子屋は児童たちの放課後の遊びを支援するため、高遠小学校校庭で週一回のレクリエーションをしているほか、毎月1、2回の親子で楽しめるイベントを企画。今年度は手作り楽器やキノコ狩り、もちつき大会などに参加者らが挑戦してきた。 -

高遠町の弥勒を語る会・景観整備

高遠町弥勒の歴史学習や環境美化活動に取り組む住民の集まり「弥勒を語る会(弥勒塾)」は12日、弥勒諏訪社周辺の景観整備をした=写真。約30人の会員が早朝から集まり、やぶ掃除やヒノキの枝打ちなどの作業に汗をかいた。

御神木の周りに植林した木の枝などが伸び、風通しが悪く、日光も行き届かなくなっているのを解消するために以前から計画。伊那市・長谷村との合併記念事業で町が進める環境美化活動に合わせて今回実施した。

この日は小雨が降り、風も強く吹きつける悪天候。急斜面に生える雑草や竹を除去したり、はしごを使って高い位置の枝枝打ちをするなどの作業はただでさえ危険な仕事だったが、一人ひとりが無理をせず、皆の力を合わせて一つの目標に取り組んだ。

伊藤啓仁会長(69)は「先祖が残してくれた地域のことを自分たちが振り返るように、子どもたちが大きくなったときに振り返ってもらえるような活動したい」と話していた。

弥勒を語る会は昨年2月に有志らで発足し、毎月一回の勉強会で弥勒の歴史を学んできた。今後は地域防災をテーマにした学習や、弥勒諏訪社周辺にモミジを植林しようと考えている。 -

伊那北小で「安全見守り隊」発足

伊那市の伊那北小学校よりよい教育環境協議会は14日、児童の登下校の通学路を巡視する「地域・子どもの安全見守り隊」の発足会を同校で開いた。地域のお年よりなど約50人の地域住民が集まり、児童の安全を守ることを決意した。

同見守り隊は、子どもたちの通学路の安全を確保するため、地域ボランティア約80人で結成。メンバーらは児童の登下校時に合わせて通学路に立って見守る。

今回の同協議会の呼びかけに賛同した隊員のなかには積極的に「子どもを守る安心の家」に登録。発足前の8件から発足後は46件に増加した。

発足会で同協議会の萩原昇吾会長は「発足したからといって完全に犯罪がなくなる保証はない。つねに自分たちの安全は自分たちで守ることを心がけて」と注意を促しあいさつとした。 -

キジの放鳥

上伊那猟友会(田辺一清会長)は14日、箕輪町の萱野高原でキジ60羽(オス30羽、メス30羽)を放鳥した。

駆除・増殖を通してに鳥獣数を管理している同会は、個体数維持を目的としてキジの放鳥を例年管内でしている。本年度は箕輪町で行うことになり、町猟友会(小林弘人会長)のメンバーや鳥獣保護員、箕輪南小学校の3、4年生34人などが参加した。

小林会長は、雌雄の違いや特徴を児童に話し「オスは獲ってもいいがメスは獲ってはいけないことになっている。メスはたくさんヒナを育てるように放す」と語った。

児童らは、会員などと一緒に放鳥。力強いキジに戸惑いながらも「きれい」「かわいい」と話しながら飛び立つ姿を見送った。

オスには足缶が付いており、狩猟したときに生息範囲が把握できるようになっている。萱野高原は禁猟区で、高原内での狩猟はできない。 -

JC小中高生との交流会

子どもたちとの間にある壁を取り除こう竏窒ニ13日、伊那青年会議所(伊那JC)の青少年委員会(唐澤幸恵委員長)は、小中高生との交流会をした=写真。11歳から40歳までの参加者が、日ごろ考えていることや感じていることなどを話し合いながら親ぼくを深めた。

青少年育成事業としてウミガメの放流体験を通じた活動に取り組んでいる同委員会だが、一緒に活動していく子どもたちとの間に「見えない壁」があると感じ、お互いのことを分かり合うきっかけとして交流会を企画。これまでJCの活動に参加した小学生から高校生までに声がけしたところ、25人が集まった。JCからは約20人が参加。

話し合いのテーマは「学校は面白いか」「家族との関係はどうか」などさまざま。「バレンタインチョコをもらったことはあるか」と質問されたり「父親ととても仲が良い」と話す女子高生などに、JCメンバーの方が戸惑っている様子だった。

同委員会は4月3日縲・8日に、ウミガメ放流体験会の小学生リーダーとして活動する参加者を募集し、体験会のプランや事前交流会などを一緒に計画していきたいとしている。

問い合わせは伊那JC事務局(TEL78・2328)青少年委員会へ。 -

伊那木曽連絡道路シンポジウム

伊那木曽連絡道路シンポジウム2006「伊那・木曽地域の第三の夜明け」が12日、県伊那文化会館であった。地域住民ら約400人が出席。伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を祝い、連携した地域づくりを探った。国道361号改修促進期成同盟会など主催、伊那毎日新聞社など後援。

パネルディスカッション「権兵衛トンネル開通による夢の実現竏猪イの担い手はだれですか?」では、伊那青年会議所理事長の唐木純哉さん、木曽福島町商工会青年部長の児野政明さん、シンガーソングライターみなみらんぼうさんら5人をパネリストに迎えた。

権兵衛トンネルが開通して1カ月を経過し「木曽の冬場の観光客は皆無に等しかったが、前年対比で3倍、5倍と増加している」と開通効果を報告。「自分の足元を見つめ直し、先人の築いた歴史・文化を守っていきたい」「伊那に来た客を木曽へ回すなど地域で連携していけたらいい」など継続的に誘客に取り組む考えなどを語った。

また、通過型観光が心配される中、みなみさんは「人との交流が豊かさを生む」と都会の子どもの田舎での生活体験を提案。

訪れた人が再度来たいと思えるような受け入れ体制づくりや住民自身のアピールの大切さも挙がった。

そのほか、11日に権兵衛峠を実際に歩いたみなみさんの講演「伊那木曽ノススメ」、権兵衛トンネル開通ビデオ上映、権兵衛トンネル工事のパネル展示もあった。 -

子役オーディション 170人自分アピール

伊那市出身で飯島町在住の後藤俊夫監督がメガホンを取る長編劇映画「村歌舞伎一代」に出演する子役のオーディションが11、12日、飯田と伊那市の両会場であった。子どもたちは自分の可能性を広げようと、それぞれ後藤監督らを前に緊張しながらアピールした。

子役は主人公・半次(子ども時代)をはじめ、クラスメートなど約50人。農村歌舞伎が今も残る長谷、大鹿村などの南信地域を中心に、小学1年生縲恍・w3年生の約170人が参加。12日、伊那市駅前ビルいなっせであった面接には上伊那などから88人が集まった。

後藤監督は「この映画に参加し、挑戦してみようという思い出を作ってもらいたい」とあいさつ。オーディションは7人づつで開き、応募理由などの自己紹介の後、面接用の台本を読んだ。特技紹介では農村歌舞伎の台詞の一部や諏訪の御柱祭の木遣りを披露する児童もいた。

映画のオーディションに初めて参加する辰野町の川島小6年・大島空良君は「人生の転機になると思って応募した。自分でやるだけのことは披露できたので後は結果を待つだけ」と感想。出演する子役の配役などは夏ころに発表される。 -

県宝・木造仁王立像2体守る仁王門立て直し検討

伊那市西箕輪羽広の天台宗・仲仙寺の氏子総代会(鈴木伸一郎会長、16人)は13日、昨年9月に県宝に指定された木造仁王立像2体を守る仁王門の老朽化について「3年の間に建て替えの具体的方法を結論づけたい」と発表した。

同総代会では10年ほど前から、門の劣化による雨漏り、ひさしが短く風が直接的に吹きつけるなどの理由で建て直しを検討。今回の県宝指定を機に本格的に取り組むことを役員らで確認した。

仲仙寺の師田香雪住職(58)は門について「大切な県宝を守るためには少し難しい状態。建て替えすることを目標として、総代会で方向づけしたい」とした。

仁王門は江戸時代(師田住職推測)のクリの木づくり。高さ4・5メートル、幅7・4メートル、奥行き3・9メートル。壁などの修復などはされてきたが、柱のつくりは当時のまま。屋根のはりは幾度もの修復作業により原型よりも短くなっているという。

総代会では新築の検討に向けて今月6日、県内にある最近作り直された2カ所の寺の仁王門を建築専門家と共に視察している。

今後は伊那市や県に仁王門の劣化状態を伝え、新築に向けての相談をしていきたいという。

木造仁王立像2体は室町時代の1501(文亀元)年に作られ、仏工は雲慶法印の10代目の弟子になる康忠法眼。ともに高さは255センチで県内で最大級の大きさだという。

同市では1972年に市有形文化財(彫刻)に指定している。 -

伊那市華道会発足

伊那市華道会の創立式典が11日、坂下公会堂であり、会員や関係者約70人が出席した。

これまで伊那市には独自の華道会がなかったため、昨年11月の県華道教育会伊那支部総会で、新伊那市発足を機とした市華道会の創立案を示し、各流派の代表者で準備会を発足。創立に向けて協議を重ね、市内をはじめ高遠町、長谷村の華道教授資格を有する約100人で設立した。

市華道会は今後、展覧会や研修会を開いていくほか、市などからの要請を受けて行事などで飾り付けをするなど、市の活性化と伝統文化の向上に努めていく。

準備会代表の平林由子さん(75)=中央区=は「やさしく、思いやりの気持ちを互いにもちながら、会が盛んになるように皆の力で作りあげていただきたい」とあいさつした。

式典後の総会で、会長に平林さんを選任した。 -

生け花でひな祭り

生け花をひな壇に飾って春を楽しもうと駒ケ根市中央の池坊流華道教授の遠藤政恵さん宅で11日、ひな祭りが開かれた。教室の生徒らでつくる大和なでしこ会の子どもたちがひな人形に見立てて生けた色鮮やかな花々を前に、生徒の親子らがちらしずしなどの料理や菓子を囲んで年に一度のひな祭りを楽しんだ=写真。

内裏ひなの頭(かしら)には男ひなに黄、女ひなには赤竏窒ニ色違いのチューリップを使い、衣にはスイートピー、カスミソウなどをあしらったほか、左右に大きく張り出させたタニワタリの葉を使って男ひなの袖を表現している。遠藤さん宅の生け花を使ったひな祭りは30年近く続いている。 -

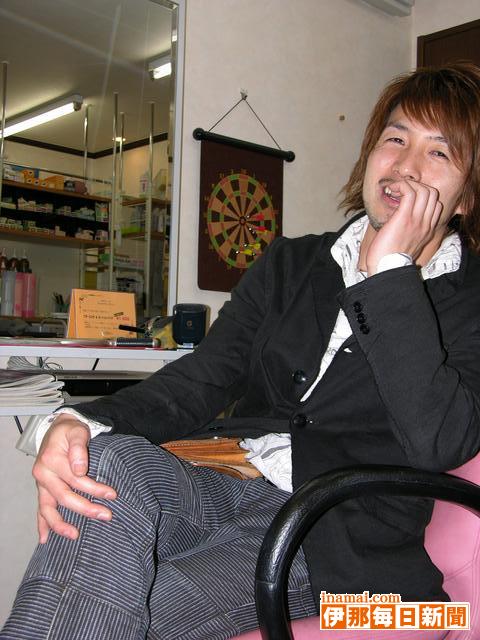

「沢山の人に好かれる美容室に」 小牧秀徳さん(31)

宮田村にある「マキズ・ルーム」は母親が立ち上げた26年続く美容室。2代目として母の店を引き継ぎ、自分なりのやり方で経営している。まだまだ技術的にも接客対応の面でも親から学ぶことは多いが、「今よりも沢山の人に好かれる美容室になるよう」日々努力する。

東京の専門学校や店で美容師の技術を勉強し、帰郷する際には欧米の足裏健康法「リフレクソロジー」の技術も習得。カットやパーマ、カラーの合間のマッサージに同健康法の技術を役立てるほか、足裏マッサージのみのサービスも提供している。

単純に髪を切るだけでなく、その時間をお客さんが楽しみ、癒されるためのサービス提供をすることが願い。スタッフを雇わず母親と自分ですべてに対応するスタイルは「家(小牧家)に遊びに来てもらう感覚」。多くの人が世間話や悩み事を話し合える和みの空間になっている。

◇ ◇

母親の店を継ぐまでの経緯は紆余(うよ)曲折だった。高校卒業後、東京の専門学校で勉強し、そのまま就職して働くが、3年ほどで退職。母親が美容師だったという理由もあるが、頭の中に描いていた華やかな美容の仕事で成り上がろう竏窒ニいう動機は不純だった。

「漠然としたイメージで美容師業を捉えていた。自分が目指す美容師像がはっきりしていなかった」と振り返る。

美容業を改めて見直すきっかけは、都会で自活するためにアルバイト生活を送った経験の中にあった。日雇いの肉体労働の仕事を中心にいろいろな職に就き、自分にとって合う仕事を模索するため2年間を過ごす。しかし、美容師の専門学校卒の人間にとって就職の窓口は狭いことを思い知った。

そして、せっかく取った資格なのだから竏窒ニ「美容師のスタイルは個々に違うが、来てくれるお客さんに対して、自分なりの接し方を。どれだけのサービスを自分が提供できるか挑戦しよう」との目標を、実家の美容室で目指そうと思った。

◇ ◇

今よりも沢山の人に好かれる美容室にすることが夢だ。それは従業員を雇い店舗を拡大するのではなく、居心地のよいスペースにするためサービスの質を進歩させること。「せっかく人と会っているのだから、出来るかぎりのおもてなしをしたい」との言葉に思いを込める。

◆お店のデータ◆

○住所 宮田村町一区60‐5

○営業時間 午前9時縲恁゚後8時(完全予約制)

○定休日 毎週月曜日、第3日曜日

○TEL 0265・85・3677

フリーダイヤル 0120・39・3677 -

掛軸・屏風表装承り会 ベル伊那で14日まで

「掛軸・屏風表装承り会竏忠ニ法を守るために竏秩vは14日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開かれている=写真。

自宅などにある掛軸や屏風のしみ、汚れ、破れなどの表装に関する相談会。修理などを希望する作品を持参すれば、その場で修理後のイメージ図と見積もりが提示される。

書画・骨董蔵出市も同会場で同時開催。池上秀畝の「芙蓉山」のほか、横山大観、川端龍子、竹内栖鳳の作品を展示販売している。

11、12日には、京都府の修理専門の表具師が会場を訪れ、表装を実演する。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

南箕輪村公民館物作り体験講座「コサージュ作り」

南箕輪村公民館で11日、本年度最後の物作り体験講座があった。卒業式、入学式シーズンに合わせた「コサージュ作り」を子どもから大人まで20人が楽しんだ。

講師は、伊那市で日本手芸協会トールペイント認定教室プリムローズを主宰する大洞かずよさん。花束のラッピングなどに使う麻のシナマイロールで作る巻きバラのコサージュを教えた。

シナマイロールの造花は、阪神淡路大震災後、花が入荷してこない状況下で、花屋が被災者を元気づけたいと店にあったシナマイロールで花を作ったのが始まりという。

巻きバラはピンクと白の2色で花とつぼみ、葉は緑で作り、リボンで飾って完成する。参加者は、シナマイを三角形に折り輪の部分を上にして端からクルクルと巻いてバラの花にするなど楽しく作っていた。

南箕輪小学校5年の唐沢涼君は、弟の翼君(2年)と参加。「細かいものを作るのが好き。葉の縁を巻くのが難しいけど、楽しい。できたら使ってみたい」と話していた。 -

高遠町禁煙会が町に草刈り機寄贈

高遠町禁煙会はこのほど、草刈り機6台(計20万円相当)を町に、現金10万円を町育成会にそれぞれ贈った。

草刈り機は、「花の丘公園で(草刈り機が)不足していると聞いた。環境整備に役立ててほしい」と、責任者の北原久さん(79)と伊藤昭三さん(78)が町役場の伊東義人町長に届けた。

町では東高遠の花の丘公園管理棟に常備し、他の公共施設でも活用したいという。

町禁煙会は現在、会員約230人。会員の高齢化により「社会奉仕をするための資金集めなどが困難な状況にある」ため、今月を最後に解散するという。 -

高遠町閉町など記念事業・折り鶴絵画完成

高遠町の閉町や町政施行131周年などの記念事業で、町民参加型の折り鶴絵画のうち、一作品が完成した。

折り鶴は全町民に製作を呼びかけ、約1万4千羽が集まり、高遠高校美術クラブが下絵を描いて、町女性団体連絡協議会が張り付け作業を担った。

作品(縦182センチ、横364センチ)は、桜が満開の高遠城址公園、高遠湖、遠望には仙丈ケ岳を描き、町を包み込むように鮮やかな虹がかかっている。折り鶴は城址公園の桜と高遠閣や虹に張り付けて作品全体に立体感を出し、右上には金色の折り鶴で町章も描いた。

女団連の北原朗子会長は「町民全員の気持ちが一つになり、合併後が明るく、希望がもてる作品に仕上がった」と完成を喜んでいた。

折り鶴絵画製作経験者で町内在住の中島美恵子さんの協力を得て製作している旧高遠藩主・保科正之の肖像画と、千羽鶴もほぼ完成に近づいている。

「町民全員の願いや気持ちが乗った大作」(町担当)は、25日の式典会場などに展示する。

191/(月)