-

美篶小で香時計実演

6月10日の時の記念日を前に、伊那市の美篶小学校では、お香を焚いて時間を計る香時計の実演が行われました。

これは、美篶小学校資料館が今回はじめて企画したもので、香時計が子ども達に披露されました。

香時計は、美篶在住の個人から資料館に寄付されたもので、実際に香を焚くのも今回が初めてです。

香時計は、中国で発明されたもので、日本では、明治時代まで使われていました。

香炉の中にジグザグ模様に抹香を埋めて、火をつけ、香が燃えた距離で時間を計るものです。

子どもたちは、興味深そうに香時計をながめていました。

資料館副館長の矢島信之さんは、「時の記念日を前に、昔の人の時間感覚を子どもたちに感じてもらいたい」と話していました。 -

南箕輪村南部小児童 間伐材に「夢の鳥」描く

南箕輪村の南部小学校の3年生は、6日、間伐材の板に、子供たちが想像した「夢の鳥」の絵を書きました。

南部小学校の3年生は、総合学習で木の観察や森林での遊び等、森を通した体験学習を行っています。

今回は、上伊那地方事務所が仲介役となり、駒ケ根市に工場のある塗料メーカーの協力のもと、上伊那地域の間伐材で作られた縦20センチ、横30センチほどの板に絵を描きました。

子供たちは、「なでると空の旅に連れて行ってくれる」や「病気を治し幸せを運んでくれる」等、自分たちが考えた鳥の絵を描いていました。

殆どの子供たちは、ペンキを使って絵を書くのは初めてという事もあり、最初は慎重に描いていました。

今日描いた絵は、学校の敷地に飾る予定です。 -

オペラ春香 64年ぶり上演

伊那市の名誉市民、故・ス木東六さんが作曲したオペラ春香が64年ぶりに、3日、伊那文化会館で上演されました。

オペラ春香は、「韓国版、ロミオとジュリエット」ともいわれる純愛物語で、韓国の古典文学「春香伝」をもとに、・ス木さんが昭和22年(1947年)に疎開していた伊那で作曲した作品です。

物語は、ヒロインの春香が貴族の男性と身分を超え恋に落ちますが、春香を見初めた役人によって2人の仲は引き裂れてしまうというストーリーです。

春香は、昭和22年から23年にかけ東京や大阪で上演されましたが、朝鮮半島の南北国家分裂などの影響もあり、オリジナル作品はそれ以降は上演されていませんでした。

2008年に小坂樫男前伊那市長が、韓国大統領就任式に出席した事がきっかけとなり、春香の舞台となっている韓国の南原市との民間交流が始まりました。

より文化的な交流につながればと、市民有志がオペラ春香実行委員会を組織し、3年をかけ上演の準備を進めてきました。

舞台では、上伊那を中心とした音楽愛好家、およそ200人が出演し演奏や歌声を披露していました。

実行委員会の北沢理光事務局長は「64年間上演されていなかった物を形にするのは大変だったが、実現できうれしく思う」と話していました。

また、・ス木東六さんの長女の・ス木緑さんは「春香が生まれた伊那市で、伊那の人たちにより、再び演じられることに大きな意味がある。」と話していました。 -

伊那市次世代育成支援推進協委嘱

少子化など子ども達の育つ環境が変化する中で、市民の意見を施策に反映させるための、伊那市次世代育成支援推進協議会の1回目の会議が、30日夜、市役所で開かれました。

30日夜は、1回目の会合が開かれ、酒井茂副市長から、新しい委員17人に委嘱状が手渡されました。

協議会は、伊那市の子育て事業で更に推進すべき点などについて市民から意見を聞こうと設置されているものです。

会長には、読み聞かせなどの活動を行なっている子育て支援グループ代表の金丸 恵美子さんが選ばれました。

金丸さんは、「子どもは地域で育てるという考え方をそれぞれが持たないと、子どもは健全に育っていかない。市全体の子どもが健やかに育つ事を願って任期を勤めたい」と挨拶しました。

酒井副市長は、「社会・経済の情勢は、複雑・多様化している。みんなの力で、子どもを健やかに育てるために議論をお願いしたい」と挨拶しました。

委員の任期は2年となっています。 -

伊那市創造館2周年記念フォーラム

旧上伊那図書館を改修した伊那市創造館の開館2周年記念フォーラム「片倉館 その歴史と建築を探る」が2日、創造館で開かれました。

記念フォーラムでは、旧上伊那図書館の基本設計者の森山(もりやま)松之助(まつのすけ)が設計した諏訪市の片倉館について、講演とパネルディスカッションが行われました。

片倉館は昭和3年に諏訪市周辺で製糸業を営んでいた片倉家が、公共の福利厚生施設として建設した温泉施設で、国の重要文化財に指定されています。

諏訪市博物館の五味裕史館長が片倉館の歴史や建築について講演しました。

五味さんはビデオを交えながら、「片倉館をこれからも子供たちに受けついでいきたい」と話していました。

パネルディスカッションでは近代建築史研究家の古田智久さんと伊那市創造館の捧剛太館長を交え、近代建築について話しました。

古田さんは片倉館の屋根に着目し、「屋根一つとっても、片倉館には優れた建築技術を見ることができる」と話していました。

捧館長は、「建築を深く見ていくのはとても楽しいことで、近代建築の魅力をたくさんの人に知ってほしい。」と話していました。 -

県公衆衛生専門学校 学生が保育実習

歯科衛生士を目指して学んでいる県公衆衛生専門学校の学生は、30日から3日間、伊那市内の保育園で保育実習を行っています。

伊那市の竜東保育園では、3人の学生が実習を行っています。

伊那市荒井にある公衆衛生専門学校は、2年制から3年制になったことに伴い、2年生を対象にした保育実習を昨年度から行っていています。

この日は、年少クラスで実習を行い、昼食のあとのブラッシング指導を行いました。

学生は、細かくブラシを動かす事、奥の歯から磨いていく事などを園児たちに教えていました。

公衆衛生専門学校では、保育実習を通して幼児の生活や発達状況を理解し、今後の、子供への歯科指導につなげてもらいたいとしています。 -

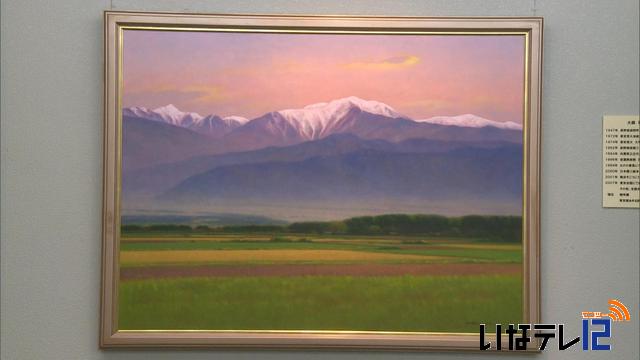

油絵70点 大森祥吾展

辰野町出身の洋画家、大森祥吾さんの展示会が伊那市旭町のはら美術で31日から始まりました。

会場では風景画を中心とした油絵70点ほどが展示されています。

この作品は、夕焼けに映える南アルプスの仙丈ケ岳を描いたもので、大森さんの代表作の一つです。

今回の展示では半数ほどが信州の風景を描いた作品です。

大森さんは辰野町出身で高校と大学で油絵を学びました。

はら美術での展示は4年おきに開いていて、今回で4回目です。

大森祥吾展は6月5日まで伊那市のはら美術で開かれています。 -

春富中生徒と保育園児が交流

伊那市東春近の春富中学校の生徒が家庭科の授業の一環で、31日に近くの東春近中央保育園を訪れ、園児と交流しました。

31日は春富中学校の2年生34人が東春近中央保育園の年長園児36人と交流しました。

春富中学校では実際に園児とふれあうことで子供とどう接すればいいのか学ぼうと、毎年家庭科の授業で保育園を訪れています。

中学生と園児はペアになり、お揃いの名札をつけて砂場やボールで遊びました。

参加したある中学生は、「最初はどう接していいかわからず不安だったが、一緒に遊んでいるうちに仲良くなれてよかった」と話していました。 -

高遠中学校で職場体験学習事前ワークショップ

伊那市高遠町の高遠中学校では、6月28日から始まる職場体験学習に向けて28日、事前ワークショップが行われました。

今回のワークショップは、職場体験に際して事前学習が不十分だったという反省から、高遠中学校が開きました。

講師は、地域キャリア教育をサポートしようと去年8月に有志6人で設立した任意団体「ONEPLUS」です。

高遠中の2年生51人が参加し、前半には、ゲームを交えながら挨拶や返事のポイントを学習しました。

後半は、5つのグループに分かれ、仕事とはなにか、職場体験学習では何ができるかを話し合いました。

生徒たちは付箋に意見を書き出し、分類をしながら仕事について考えていました。

ONEPLUS代表の田畑和輝さんは、「職場では挨拶や返事を通して自分から良い空気を作っていくことが大事です。今日学んだことを生かして職場体験に臨んでください」と生徒達に呼びかけていました。 -

箕輪西小学校 ヒノキの苗を植樹

箕輪町の箕輪西小学校の児童は、30日、地域住民と一緒に、学校近くの区有林にヒノキの苗を植樹しました。

植樹は、子ども達が森に親しみ環境への理解を深める、みどりの少年団の活動として毎年行われています。

この日は、4年生19人と地元の住民などが参加し、上古田の区有林にヒノキの苗50本を植樹しました。

子ども達は、穴の中に苗を入れると、支柱に結びつけて土をかけ、最後に水をやっていました。

上古田区では、区有林の一部を、みどりの少年団の森として20年ほど前から子ども達に提供しています。

唐澤宏光区長は、「山に感謝し手入れをする人が減ってきている。木は自然に大きくなるわけではない事を学んで欲しい」と子ども達に話していました。

箕輪西小では、秋に間伐や枝打ちを体験する事になっています。 -

Eグループ保育園児とヘブンリーブルーの種まき

箕輪町上古田の住民有志でつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」は25日、近くの保育園児と一緒にヘブンリーブルーの種を蒔きました。

Eグループは、遊休農地の解消や地域活性化などに取り組んでいて、8年前から青いアサガオ・ヘブンリーブルーを栽培しています。

25日は、上古田保育園の園児およそ60人と一緒に遊休農地に種を蒔きました。

Eグループの唐澤光範グループ長は「地域の人と関わりを持ちながら、命を大切にする心を養ってもらいたい」と話していました。

ヘブンリーブルーは、8月下旬から咲き始め、10月いっぱいまで見ごろということです。 -

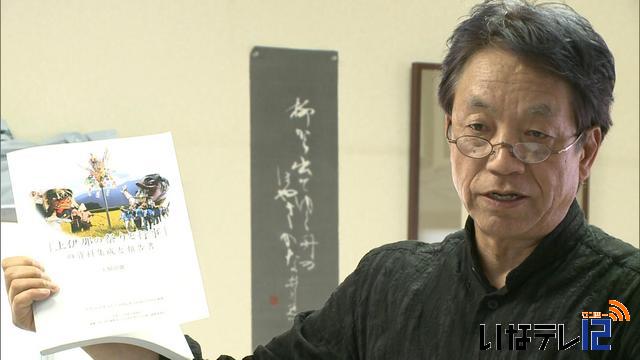

「上伊那の祭りと行事の映像記録」上映へ

映画「ほかいびと、伊那の井月」を手がけた北村皆雄監督制作の「上伊那の祭りと行事の映像記録」が11月に上映されます。

26日は伊那市で映像記録上映の記者発表が行われました。

上伊那の祭りと行事の撮影は文化庁から補助を受け、北村監督が所属する井上井月顕彰会が平成22年度から進めてきたものです。

伊那市山寺の、やきもち踊りや、箕輪町木下の鹿頭踊り、南箕輪村の盆正月など上伊那に伝わる30の祭りと行事が収録されています。

映像記録はDVDにまとめ中学校や高校、図書館などに配られるほかインターネットでの配信も計画されています。

また11月には伊那市高遠町の高遠さくらホテルで上映会と民族芸能専門家によるシンポジウムが予定されています。

顕彰会では、「30本もの民俗行事の映像記録がDVD化されネット配信されることは、全国的にみても類をみない、画期的なこと」だとして、地域文化の継承に

役立てたいとしています。 -

進徳教育の精神を見つめ直す

旧高遠藩の藩校「進徳館」の教育精神を見つめ直し、受け継いでいこうと26日、進徳館の日の行事が行われました。

この日は、白鳥孝伊那市長や久保村清一教育長らが進徳館を訪れました。

当時、進徳館の生徒は授業の前に孔子や孟子などの五聖像に拝礼していた歴史があり、参加者はそれに習い拝礼をしていました。

進徳館は、1860年に藩士の養成を目的に創設された藩校です。

毎年、進徳館が創設された5月に、当時の教育精神を見つめ直そうと「進徳館の日」を設けて拝礼をしています。

白鳥市長は「日本を築いた原点の場所とも言える。伊那市の人だけでなく、いろんな人達に来てもらい進徳教育を見つめ直してほしい」と話していました。

進徳館の庭では高遠中の生徒による野点が行われ、訪れた人たちがお茶を味わっていました。

高遠中や高遠高校では、進徳館の歴史を受け継いで現在でも「実学の精神」を学習のテーマにしています。

中学生を引率した佐々木豊教頭は「進徳教育の行われた場所で実学の精神を養ってもらえれば」と話していました。 -

廃校で天野惣平さんが個展

伊那市高遠町芝平の旧三義小学校芝平分校で、近くに住む美術家天野惣平さんの個展が始まりました。

廃校となっている旧三義小学校芝平分校2階の教室。

中央にマニラ麻の繊維で制作された作品が置かれています。

直径230センチの円形の繊維の中心部に直径140センチ、厚さ20センチの繊維が丸く置かれています。

麻の繊維は、一般的には、石膏作品の強度を高めるために使用されるということですが、天野さんは、それ自体を作品にしています。

現在59歳の天野惣平さん。

31歳の時から19年間東京で個展を開いてきました。

当初は、かんなくずや木を使った平面作品に取り組んでいましたが、10年ほど前から立体作品へと変化しました。

芝平分校での個展は、今回で6回目になります。

去年は、原発事故に対する抗議の意味をこめ中止し、今年は、2年ぶりとなります。

会場を訪れる人たちも何が表現されているのか考えこみます。

天野惣平展は、30日までで、26日は、午後3時から作者を囲んでのパーティーも予定されています。 -

富県保育園 散歩で地域住民と交流

伊那市富県の富県保育園では、24日園児と地域の人たちがよもぎを摘むなどして交流しました。

24日は、富県区民でつくる地域運営委員20人と富県保育園の園児60人が地区内2キロほどの道のりを歩ながら交流しました。

道の途中では、住民が園児に草笛の吹き方を教えていました。

諏訪神社近くの広場では、花で冠を作ったりよもぎを摘んで遊びました。

24日に摘んだよもぎは30日に草もちにして食べるということです。 -

子どもの活動量が増

箕輪町が平成16年度から導入している運動あそびの検討委員会が21日箕輪町で開かれ、子供の活動量が増えていることがわかりました。

箕輪町では平成16年度から松本短期大学の柳沢秋孝教授が考案した運動あそびを導入しています。

現在は、2人の運動保育士が町内すべの保育園と小学校で運動あそびの指導を行っています。

報告では、昨年度、沢保育園と木下北保育園で万歩計を使った園児の活動量の調査結果が報告されました。

それによると、22年度と比較すると年少はおよそ1200歩、年中は600歩、年長は1500歩増えていることが解りました。

調査結果について運動保育士は、日常生活の中で運動あそびを取り入れていることや子供たちが体を動かすことが好きになっていると話していました。

柳沢教授は「子供たちに運動あそびが定着してきている。今後も調査を継続してほしい」と話していました。

箕輪町では今年度、小学校1年生と年長園児の合同運動あそびや小学校低学年の担当教諭対象の研修会などを計画しています。 -

標高差1200m!伝統の強歩大会

南箕輪中学校の伝統行事、経ケ岳強歩大会が23日に開かれました。

今年は、60回の記念大会となった、強歩大会、スタートの横断幕も同窓会から贈られ新たな物となりました。

午前7時、南箕輪中学校の生徒およそ450人は大芝高原をスタートし、ゴールの経ケ岳8合目を目指しました。 -

箕輪町おごち保育園で草もちづくり

箕輪町北小河内のおごち保育園で、地域のお年寄りと園児が22日、一緒に草もち作りをしました。

22日は、年長園児11人と、近所に住む長寿クラブのお年寄り12人が草もちを作りました。

おごち保育園では、お年寄りとの交流の場をつくろうと、春に園児が摘んだよもぎを使った草もち作りを毎年行っています。

お年寄りが米粉をこねて形をつくり、園児たちはお餅にきなこをまぶしました。

園児とお年寄りが自己紹介をしたり、歌いながら肩たたきをする時間もありました。

作った草もちは、おやつに年長と年中の園児がお年寄りと一緒に味わいました。 -

宮崎守旦 作陶展「象嵌の世界」

伊那市高遠町芝平の陶芸家宮崎守旦さんの作陶展「象嵌の世界」が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

作陶展では、象嵌を施したものを中心に、花器や食器などおよそ100点の作品が展示されています。

象嵌は、柔らかい状態の陶器の表面を掘り込み、溝の部分に色のついた土を入れ、模様をつける手法です。

この作品は、七宝紋を掘り込んだのちに顔料を入れ、模様を浮かび上がらせた、宮崎さんの代表作の1つです。

東京生まれの宮崎さんは、26歳から本格的に陶芸を始め、友人の紹介で1999年に伊那市高遠町に窯を作り、活動を始めました。

かんてんぱぱホールでは2006年から毎年展示を行っていて、今年で7回目になります。

宮崎守旦 作陶展「象嵌の世界」は27日日曜日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。 -

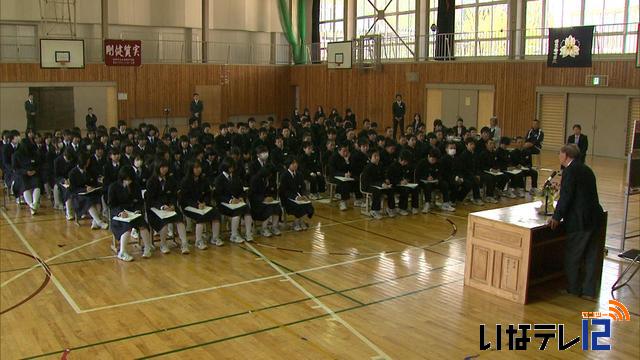

南箕輪中学校の経ヶ岳強歩大会60回記念講演

南箕輪村の南箕輪中学校の恒例行事、経ヶ岳強歩大会は今年で60回を迎えます。

23日の本番を前に、60回の記念として、トレイルランナーの山田琢也さんを招いての講演会が17日開かれました。

講演したのは、下高井郡木島平村のトレイルランナー山田琢也さんです。

トレイルランニングは、舗装されていない山野を走るスポーツです。

山田さんは、全校生徒476人とPTAを前に、映像を使いながら山での走り方について話しました。

山田さんは、17日の朝大芝から経ヶ岳の頂上までを走ってから講演に臨んだということです。

「実際に走ってみて、中学生には大変なコースだと思うが、毎年継続して開催しているこの地域に敬意を表します」と話していました。

経ヶ岳強歩大会は、23日に予定されていて、全校生徒が8合目までの8.3キロを目指して走ります。 -

一夜の城遺跡から縄文土器

武田信玄の5男、仁科五郎盛信が守る高遠城を攻めるため、織田信長の長男・信忠が陣を構えたとされる、伊那市富県貝沼の一夜の城。現在、発掘調査で出た出土品を洗う作業が行われています。

16日は、伊那市の創造館で、出土品を洗う作業が行われていました。

中心になって調査を進めている伊那市創造館学芸員の濱 慎一さんらが、出土品を洗ったり、分類していました。

一夜の城は、戦国時代に織田信忠が一夜にして築いた遺跡と、地元で言い伝えられていますが、市道の拡幅工事のため、一部を取り壊す計画があります。

伊那市教育委員会では、詳細な調査を行うため、今年1月末から3月末にかけて、発掘調査を行いました。

発掘調査で出てきたのがこれらの出土品です。

戦国時代の天目茶碗などに合わせて、平安時代の陶器、そして縄文時代の矢じりや土器も出土しました。

これらが出土したことにより、一夜の城一帯には、縄文時代から人が住み続けていたことがうかがえます。

濱さんは、発掘調査のまとめを、今年度中には、伊那市教育委員会に報告したいとしています。

また、今回の出土品の展示会についても検討しているということです。 -

長野県シニア大学入学式

平成24年度の長野県シニア大学伊那学部の入学式が17日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。

今年度は109人が入学しました。

入学生を代表して、伊那市の飯島尚美さんは、「この年になって夢と希望を持つことができるのは尊い機会。学部生一同皆勤をめざして学びに励みたい」とあいさつをしました。

長野県シニア大学は、高齢者の生きがいづくりや社会参加をすすめようと昭和53年に老人大学の名称で開設されました。

伊那学部では、これまでに3949人が卒業しています。

修業期間は2年間で、今年度はボランティアに関する講議や短歌や絵手紙の技能演習など16回の講座が開かれることになっています。 -

西箕輪中学校 職場体験学習を前に事前講演会

伊那市の西箕輪中学校は、今月下旬の職場体験学習を前に事前講演会を11日、開きました。

事前講演会は、体験学習に臨むにあたり職場で大切なことや心構えなどを学んでもらおうと初めて開かれたものです。

会場には、2、3年生およそ120人が集まりました。

11日は、KOA株式会社顧問の浦野正敏さんと菓匠Shimizu社長の清水紀光さんが講師を務めました。

このうち浦野さんは「職場で気持ちのいい挨拶ができるかどうかが重要。自己紹介では、名前の他に得意なことなどアピールをするとよい」と話しました。

他に「コミュニケーションをとることがチームワークの向上に繋がり、いい仕事ができる。積極的に話しかけてみて下さい」と話しました。

西箕輪中学校の職場体験学習は22日から3日間実施されます。 -

上伊那華道会がいけばな展

上伊那地域の11の流派が参加する上伊那華道会の諸流いけばな展が11日から伊那市通り町のニシザワデパートで始まりました。

諸流いけばな展は、上伊那華道会が毎年開いているもので、50年以上の伝統があります。

去年は、東日本大震災のため、中止となり今年は2年ぶりの開催となりました。

会場には、かきつばたやボタン、シャクヤクなど季節の花を使った生け花が展示されていて、訪れた人たちは、足を止め見入っていました。

前期日程は、11日と12日の2日間、後期は、13日と14日の2日間で12日の夜、作品が入れ替えられます。

前期後期あわせて250点が並びます。

展示しているのは、30代から90代の教授者たちで、レベルの高い作品を流派を超えて楽しむことができます。

諸流いけばな展は、14日月曜日まで伊那市通り町のニシザワデパート4階催事場で開かれています。 -

美篶地域探検隊 地域の歴史を学ぶ

伊那市の美篶小学校の児童で作る美篶地域探検隊は7日、地域の歴史を学びました。

美篶地域探検隊は、美篶小のクラブ活動の1つとして平成19年から行われています。

7日は、4年生から6年生までの児童9人が参加しました。

美篶小資料館副館長の矢島信之さんから展示されている地図などの説明を聞きました。

縦2.5メートル横3.5メートルのこの地図は、昭和16年に当時の教師が測量技師の指導を受けながら8年かけて作ったものということです。

児童らは、自分の家のある場所を探して、今と昔の違いを見比べていました。

去年美篶小に転校してきたある児童は「楽しみながら学べた。分からないことが多いので調べてみたい」と話していました。 -

美咲蘭さん朗読コンサート

伊那市のいなっせで8日、語りべの美咲蘭さんの朗読コンサートが開かれました。

美咲さんは、松本で朗読の指導をするオフィス蘭を主宰していて、演出も手がけています。

8日はまほらいな市民大学講座の中で、スクリーンに映る絵に合わせ、絵本や古典などから6つの話を朗読しました。

コンサートでは朗読にあわせて琴の演奏も行われました。

また美咲さんが指導を手掛けている朗読グループの「伊那麦の穂」や「箕輪星の会」のメンバーが朗読を披露しました。

まほらいな市民大学講座は今年で14年目です。

1年間に25回の講座が開かれていて、現在13期生と14期生121人が学んでいます。 -

箕輪町長岡保育園の園児が座禅体験

箕輪町の長岡保育園の園児が今日、近くの長松寺を訪れ、座禅を体験しました。

長岡保育園では、静かな中に身を置いて我慢することを園児に体験してもらおうと、3年前から座禅を組む一休さんの日を行っています。

今日は、園児38人が一人ひとり焼香をしたあと、座禅を組みました。

今年度は6回行う予定で、徐々に座禅の時間を長くしていきます。

今回は第一回目で、2分間の座禅を2回行いました。

長松寺の山崎義芳住職は、「座禅を通して我慢のできるいい子になってほしい」と話しました。 -

伊那ビデオクラブ 伊那市にDVD寄贈

ビデオ愛好家でつくる伊那ビデオクラブは、伊那市の歌や伊那市の歴史を収録したDVD80本を1日伊那市に寄贈しました。

DVDには「伊那市の歌」の歌詞に合わせた映像やカラオケなどが17分、高遠高校の生徒が伊那市の古代から明治までの歴史を案内する「タツヤとミヅキの伊那歴史ハンター」が60分収録されています。

伊那市地域づくり支援金事業として制作し、3月16日に行われた第4回伊那映像祭で上映されました。

会長の武田忠芳さんは、「伊那市の歴史を映像に残したものは初めてで、多くの方に見てもらいたい」と話していました。

寄贈されたDVDは伊那市を通して学校や図書館などに配られます。 -

保科正之生誕401年祭

旧高遠藩主保科正之の生誕401年祭が、伊那市高遠町の歴史博物館で29日行なわれました。

歴史博物館中庭にある保科正行の石像前には、伊那市や正之を通じて交流のある福島県猪苗代町、新宿区の関係者など60人が集まり、名君とされる正之公に思いをはせました。

大河ドラマをつくる会会長の白鳥孝伊那市長は、「現在48万人を超える署名を50万人にしたい。大河ドラマなどを通じて正之公を全国に発信したい。」とあいさつしました。

午後には、桜大学講座が総合福祉センターで開かれ、会津松平家14代当主の松平保久さんと、高遠内藤家17代当主の内藤頼誼さん、保科正之に詳しい福島県立博物館の主任学芸員阿部綾子さんが、正之の業績や時代背景、内情にせまりました。

会場には、多くの人たちがつめかけ3人の話を興味深そうに聞いていました。 -

福与城址まつり 家族連れで賑わう

箕輪町の福与城址で29日、恒例の福与城址まつりが行われました。

まつりは、福与城址を守る会が毎年開いていて今年で15回目です。

去年は、東日本大震災の影響で中止となったため2年ぶりの開催となりました。

福与城址は、県の史跡に指定されています。

1545年の4月29日に、武田信玄が福与城に攻め入り、福与城主の藤澤頼親と激しい攻防を繰り広げたとされていることから、毎年この日に開かれています。

会場では、武士のいでたちをした主婦らがフリーマーケットを出店した他、豚汁を無料で振舞うコーナーが設けられました。

イベントコーナーでは、近くの箕輪南小学校の児童が太鼓の演奏を披露しました。

児童らは、桜が舞い散る中力強い演奏を披露していました。

411/(火)