-

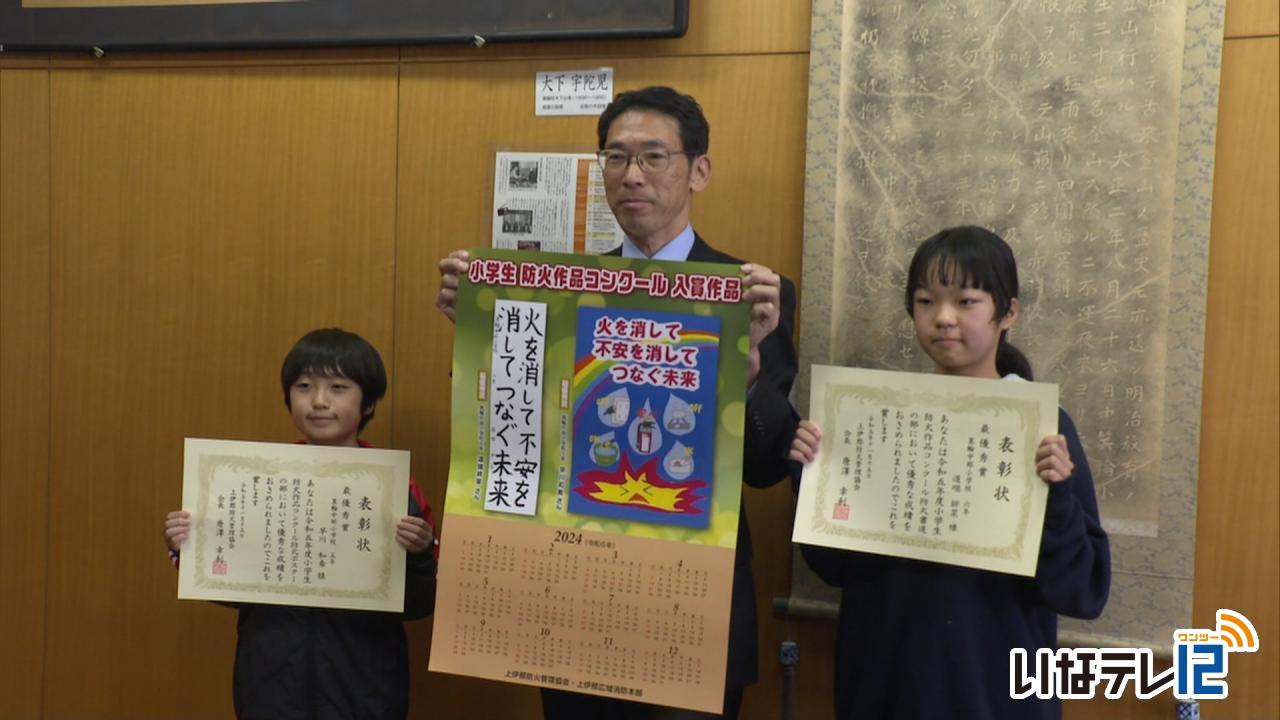

防火作品コンクール 最優秀賞の箕輪中部小児童に表彰状

上伊那防火管理協会が募集した小学生防火作品コンクールで最優秀賞に選ばれた箕輪町の箕輪中部小学校の児童2人に表彰状が贈られました。

15日は、箕輪中部小学校で表彰式が行われ、上伊那防火管理協会の唐澤幸利会長から、防火ポスターの部最優秀賞に選ばれた5年生の早川和希さんと、防火書道の部最優秀賞に選ばれた6年生の道端絆菜さんに表彰状が渡されました。

作品は来年のカレンダーのデザインになっています。

コンクールは上伊那の小学生を対象に上伊那防火管理協会が開

いたものでポスター215点、書道58点の応募がありました。

上伊那防火管理協会の唐澤会長は「引き続き火災予防の意識を持ってもらいたい」と話していました。

-

伊那飲食店組合が伊那養護学校に寄付

伊那市と南箕輪村の飲食店が加盟する伊那飲食店組合は、伊那市の伊那養護学校に11月13日に寄付金を贈りました。

11月13日は伊那飲食店組合の中村正一組合長らが伊那養護学校を訪れ、原 潤校長に寄付金54,390円を手渡しました。

伊那飲食店組合では加盟するおよそ25店舗が10月に開かれた文化祭「どんぐりまつり」で活用する資金の一部を募金で集めました。

組合は地域貢献の一環として、無料の輪投げコーナーをつくるなどの協力をしました。

今回の寄付は、募金額から、どんぐりまつり参加の経費を差し引いたものです。

組合ではこれまでも寄付を行っていて、伊那養護学校では教材や遊具の購入に活用しているということです。

-

伊那西インターアクトクラブが信大の留学生と交流

奉仕活動や国際交流の活動を行う伊那市の伊那西高校のインターアクトクラブの生徒が、信州大学農学部の留学生と11月4日に交流しました。

11月4日は、日本の文化を知ってもらおうと、留学生と一緒に手巻き寿司を作って食べました。

初めて食べる留学生が多く、生徒たちが作り方を教えていました。

また留学生が母国の紹介を行いました。

このうちヨルダンからの留学生は「日本は文字を左から右に書くが、ヨルダンは右から書く」などと文化の違いを紹介していました。

伊那西高校インターアクトクラブは、社会奉仕活動と国際交流活動を行っています。

この交流会は生徒たちの国際理解推進を目的に伊那中央ロータリークラブが毎年開いているものです。

なお11月4日は留学生のほかに茅野市の東海大付属諏訪高校のインタークラブも招待しました。

-

古田人形芝居定期公演

箕輪町上古田に伝わる伝統芸能、古田人形芝居の定期公演が、きょう、町文化センターで行われました。

定期公演は、毎年、この時期に行われています。

4日は、古田人形芝居保存会と、箕輪西小学校古田人形クラブ、箕輪中学校古田人形部が、それぞれ演目を披露しました。

このうち、箕輪西小学校古田人形クラブは、傾城阿波の鳴門 順礼歌の段を、現代語で演じました。

クラブは4年生以上の希望者14人で活動しているということです。

行き別れた母子の悲哀を人形で表現していました。

古田人形芝居は、江戸時代中頃、上方から伝わったとされていて、保存会では、来年度伝承300年を記念した特別公演を計画しているということです。

-

サン工業㈱主催 ジャズコンサート

伊那市西箕輪のめっき加工業サン工業株式会社はクリスマスジャズコンサートを信州高遠美術館で2日開きました。

コンサートでは広島県を拠点に活動しているサクソフォン、ベース、ドラムの演奏者3人がおよそ15曲を披露しました。

サン工業では毎月1回社員研修を行っています。

12月は若い社員に文化や芸術に触れてもらおうと毎年コンサートを開いていて、新型コロナウイルスの影響で今年は4年ぶりに開催されました。

会場には社員や地域住民などおよそ150人が訪れ、ジャズの演奏を楽しんでいました。

-

伊那市民芸術文化祭 あすまで

伊那市を中心に上伊那地域の様々な団体が日頃の成果を展示や舞台で発表する、伊那市民芸術文化祭が2日からいなっせで行われています。

いなっせ2階展示ギャラリーには、水墨画や写真、油絵などの作品が並んでいます。

5階には、ステンドグラスやパッチワーク、生花が並んでいます。

伊那市民芸術文化祭は市内で活動している団体の発表の場としてNPO法人伊那芸術文化協会が毎年行っているもので、今年で20回目となります。

-

美篶小 伝統工芸を体験

伊那市の美篶小学校の開校記念日に合わせ、昔の暮らしや伝統工芸の体験会が1日に校内で開かれました。

この体験会は地元住民でつくる美篶小学校資料館運営委員会が、開校記念日の12月1日に毎年開いているものです。

美篶小学校は今年で開校122周年を迎えました。

機織りや火起こしなど様々なブースが用意され、児童たちが実際に体験をしていました。

体育館では県の伝統工芸品にも指定されている、篶竹細工を上川手竹細工クラブのメンバーが教えていました。

篶竹は、美篶小学校の校章にも入っています。

美篶小学校資料館運営委員会では「体験したことを家庭の話題にしてもらい、家族で昔を振り返ってもらえればうれしい」と話していました。

-

伊那北高校とサン工業連携 めっきで化学を学ぶ

伊那北高校理数科の1年生は、伊那市西箕輪の金属の表面処理を行うサン工業を30日訪れ、めっきの処理を通して化学の知識を深めました。

30日は理数科の1年生41人が、サン工業を訪れ、真鍮の板を銅やニッケル、亜鉛が溶けた溶液に浸け、電流を流し、めっき処理の実験を行いました。

実験では、電流を流す時間と金属の種類、めっきされた重量の関係性について考察しました。

めっきは、物質の表面に薄い金属の皮膜をつける表面処理で、さびにくくしたり、見た目を良くするなどの付加価値をつけることができます。

生徒たちは、サン工業の若手研究者から話を聞き、金属の性質の違いを観察していました。

伊那北高校では、化学の知識を深めるとともに、地元の企業を知る機会にしようと、サン工業と連携し校外研修を行っていて、今年で3回目です。

伊那北高校では「学校で学ぶ化学が社会につながっていることを知り、自分の将来に活かしていってほしい」と話していました。

-

伊那西小学校が博報賞を受賞

伊那市の伊那西小学校は教育現場で尽力する学校や団体を表彰する公益財団法人 博報堂教育財団の「博報賞」を受賞しました。

29日は伊那西小学校の有賀大校長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。

公益財団法人 博報堂教育財団は児童の教育現場の活性化と支援を目的に全国の学校や団体の取り組みを毎年表彰していています。

伊那西小学校は最高賞の「博報賞」を受賞しました。

伊那西小は、地域の協力を得ながら学校敷地内の学校林を活用した教育を行っています。

学校敷地内に1.8ヘクタールの学校林があるということです。

児童は総合的な学習の時間で、これまでに森の教室づくりや松枯れを防ぐための薬剤の注入作業などを行っています。

1950年の学校創立から73年間の取り組みが評価されたということです。

副賞で100万円が贈られ、これまでに大型テレビとレーザー加工機を購入しました。

今年度は全国から82の学校や団体から応募があり、博報賞は12件、功労賞は6件、奨励賞は9件が選ばれています。

県内で博報賞に選ばれたのは伊那西小学校の1校となっています。

-

古田人形芝居 定期公演に向け練習

箕輪町上古田を拠点に活動する古田人形芝居保存会は、12月2日に行われる定期公演に向け27日に本番前最後の練習をしました。

この日は保存会のメンバーが上古田公民館に集まり、舞台を清める舞、三番叟を練習していました。

古田人形は、1体の人形を「頭と右手」「左手」「両足」に分けて3人で操ります。

去年保存会に入った、林大智さん24歳です。

三番叟では人形の左手を担当します。

-

子ども太鼓in南箕輪

上伊那の小中学生が太鼓を通じて交流する「子ども太鼓in南箕輪」が18日に南箕輪村の村民センターで開かれました。

18日は7グループおよそ80人がオリジナル曲などを披露しました。

このうち箕輪町の箕輪南小学校は毎年6年生が受け継いでいる伝統曲を披露しました。

また手良小の児童と東部中の生徒でつくる手良太鼓は相撲の勇壮さや手良に生きる人たちの力強さを表現した曲を披露しました。

太鼓交流会は毎年開かれていて今回で22回目です -

県教育委が職員2人を処分

長野県教育委員会は、南信地区の高校に勤務する男性事務員を停職2か月、南信地区の小学校に勤務する女性教諭を戒告処分としたことを21日に発表しました。

県教育委員会の発表によりますと、南信地区の高校に勤務する男性事務員44歳は、8月中旬から9月12日までの間、コンビニエンスストアで4回に渡り酒類9,200円相当を万引きしたものです。

男性は2か月の停職処分となっています。

南信地区の小学校に勤務する女性教諭32歳は、2022年3月に兵庫県宝塚市で車を運転中、自転車と衝突して全治3か月のけがを負わせたものです。

過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕され、翌日釈放となっています。

女性教諭は戒告処分となっています。

-

信州室内オーケストラ 箕輪町で演奏会

長野県在住の音楽家を中心に結成された信州室内オーケストラによる演奏会が箕輪町文化センターで22日開かれました。

演奏会ではクラシックや映画音楽など7曲が披露されました。

代表で指揮者を務めるのは箕輪町木下在住の荒川昌美さんです。

荒川さんは伊那北高校を卒業後、桐朋学園大学指揮専攻を修了しヨーロッパで修行を重ねてきました。

帰国後、2020年に荒川さんが中心となって信州室内オーケストラを結成しました。

演奏会では観客が指揮を体験できる「指揮者体験コーナー」も行われました。

また、オーケストラと箕輪中学校合唱部の合同演奏も披露されました。

演奏会実行委員会では「箕輪町の文化芸術の振興に繋がればうれしいです」と話していました。

この日はおよそ250人が訪れ、オーケストラの音色を楽しんでいました。

-

西春近北小学校 150周年記念式典

伊那市の西春近北小学校の創立・開校150周年記念式典が22日、西春近北小学校で行われました。

式典では高学年の児童およそ80人が太鼓演奏を披露し、節目の年を祝いました。

西春近北小学校は1873年に現在の場所から200メートルほど東に離れた場所に貫道学校という名称で創立・開校しました。

校地の移転や名称の変更を経て、1966年に伊那市立西春近北小学校となり現在に至ります。

式典で、塚田琢磨校長は「開校以来変わらず、地域の皆さんに支えられている」と挨拶し、感謝していました。

児童会長の山﨑巴葉さんは「これからも笑顔溢れる北小になるように頑張りたい」と抱負を話しました。

式典の最後には、全校児童が行事の節目に歌っている「開校記念日の歌」を合唱しました。

式典に続いて、記念コンサートも行われ、卒業生がピアノ演奏などを披露しました。

-

上伊那総合技術新校 次回の懇話会で校地決定へ

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が21日に伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、上伊那農業高校と駒ケ根工業高校の校地選定に関する意見を交わしました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

校地は、上農と駒工のどちらかになることが報告されています。

21日は、非公開で行われていた校地検討会議がまとめた意見を参考に懇話会で話し合いが行われました。

出席者からは、「信州大学農学部や南信工科短期大学校など連携は大事なので距離が近い方がいいのではないか」「農業科は農地が必要となるため、敷地は広い方が良いのではないか」などの意見が出されました。

きょう出た意見を参考に、県教育委員会が次回の懇話会で校地決定の報告をします。

-

受験生を応援 サクラコマ合格祈願

コマを回すと花びらが開くサクラコマの合格祈願が伊那市高遠町の弘妙寺で20日行われました。

こちらがサクラコマです。

市内の製造業者有志でつくる「ご当地お土産プロジェクトチーム」が受験生を応援しようと開発したものです。

コマを回すと花びらが開きます。

20日はプロジェクトチームを代表して6人が弘妙寺を訪れ、サクラコマの合格祈願をしました。

合格祈願は毎年行っていて、今年で11回目です。

他に、プロジェクトに参加している高遠さくらホテルの「高遠さくら咲くだるま」の合格祈願も行われました。

サクラコマは1つ1,320円です。

高遠さくらホテル、伊那市役所、有限会社スワニーのオンラインショップなどで購入できます。

だるまは、特大・中・小の3種類のサイズがあり、特大が6,000円、中が2,200円、小が1,700円です。

だるまは高遠さくらホテルで販売されます。

-

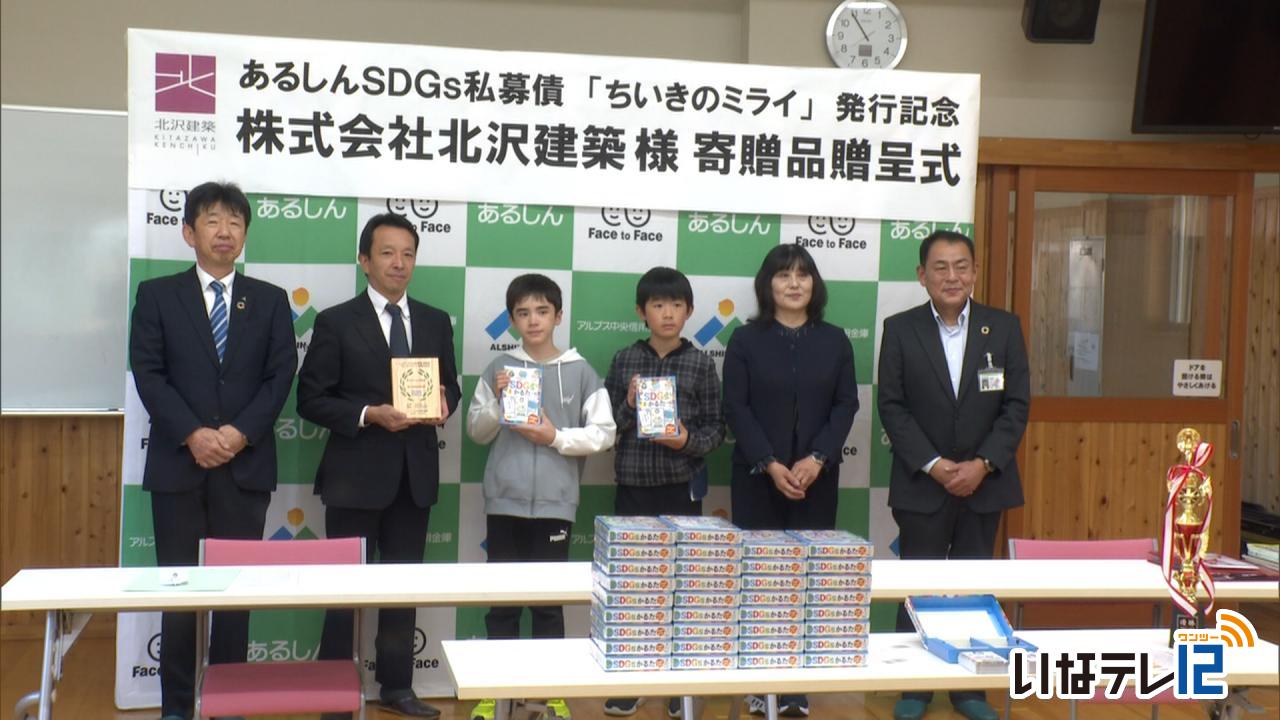

㈱北沢建築が箕輪北小にSDGsかるたを寄贈

箕輪町沢の株式会社北沢建築は箕輪北小学校にSDGsかるたを27日、寄贈しました。

27日は北沢建築の北澤宗則社長が箕輪北小学校を訪れ、小林みゆき校長に目録を手渡しました。

寄贈されたのはSDGsかるた37セットです。

また、かるた大会が開けるよう、トロフィーも合わせて寄贈されました。

北沢建築は、アルプス中央信用金庫のあるしんSDGs私募債「ちいきのミライ」を発行しました。

この私募債は、引き受け手数料の一部が割引されていて、その割引分で物品の寄贈が行えます。

北沢さんは北小がSDGsについての学習に積極的に取り組んでいることを知り、全校児童が楽しく学べるようかるたを寄贈しました。

小林校長は「子どもたちのSDGsへの意識がより高まればうれしいです。」と感謝していました。

-

伊那市中学生キャリアフェス

伊那市内の中学2年生が、地域を知り、将来について考えるキャリアフェスがエレコム・ロジテックアリーナで16日行われました。

キャリアフェスには伊那市内の中学2年生約600人が参加しました。

オープニングでは、実行委員の生徒が会場を盛り上げていました。

上伊那の83の企業や団体が出展し、中学生が、自分の興味のあるブースを回りました。

箕輪町に本社を置く電子部品メーカーKOA㈱のブースでは、社員が製品を紹介していました。

上伊那地域酪農協議会は、牛の模型を使った乳しぼり体験を行いました。

伊那ケーブルテレビもブースを出展し、中学生がアナウンスを体験していました。

他に、上伊那8つの社会福祉法人合同のブースでは、障害者への理解を深めようと車いすバスケットボール体験が行われました。

人にスポットを当てる「ヒューマンコーナー」には3人が登場し、うち伊那市消防団長の日下部良也さんが活動への思いを話していました。

このイベントは、中学生が地域の人と触れ合い未来について考える機会にしようと、市内6つの中学校の代表生徒や産学官の関係者が参加する実行委員会が企画しました。

-

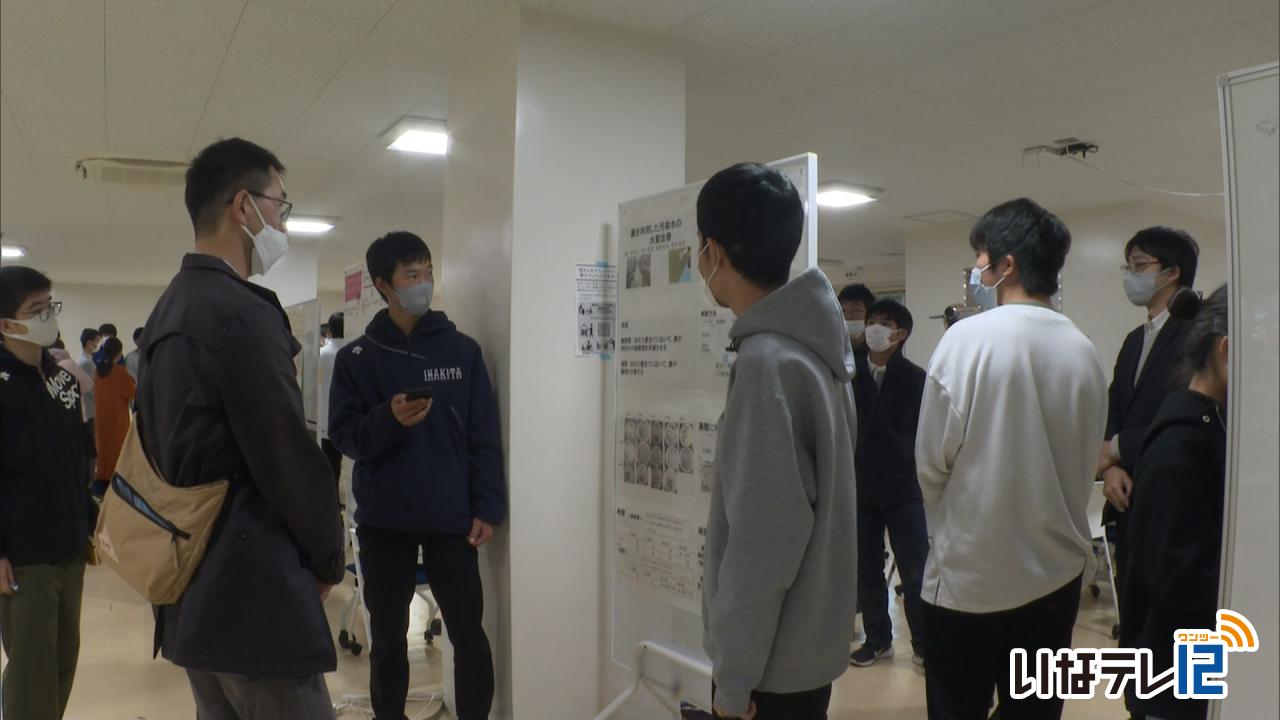

伊那北理数科1年生 信大で研究発表

伊那市の伊那北高校理数科の1年生は、細菌培養をテーマにした研究成果を、南箕輪村の信州大学農学部で16日に発表しました。

この日は、伊那北高校理数科の1年生41人が農学部を訪れ、研究発表をしました。

水道水や牛乳、ハンカチへの細菌の増え方やつき方など、グループごとに行った研究の成果を農学部の学生や教授に説明しました。

こちらのグループは、雑巾で掃除をした床の細菌数について発表しました。

理数科では、研究の基礎を学び、科学的思考力を身に着けるため、信州大学と連携した授業を昨年度から行っています。

今年度は、細菌に詳しい伊原正喜准教授を講師に招いて研究のノウハウについて学び、8月から研究を行ってきました。

理数科では、今年度、二酸化炭素濃度についても東京大学と連携し研究を行うことになっています。

-

箕輪町でキャリア教育かみいな交流会

幅広い世代が地域の未来を考える、キャリア教育かみいな交流会が箕輪町文化センターで15日に開かれました。

交流会には上伊那地域の産学官の関係者や箕輪町の小学生から高校生などおよそ470人が参加しました。

箕輪中学校と箕輪進修高校の生徒、大人が60のグループに分かれてトークセッションを行い、「勉強するのは何のため」をテーマに意見交換をしていました。

キャリア教育かみいな交流会は、上伊那の産学官の各種団体でつくる郷土愛プロジェクトが主催するものです。

交流会ではほかに、箕輪西小学校4年ゆめ組が2年生から行っている野菜作りについての発表を行いました。

交流会は上伊那8市町村が持ち回りで毎年開いていて、今年は箕輪町が会場となりました。

-

西箕輪中学校3年東組「あつまれ東の森」開催へ

伊那市の西箕輪中学校3年東組は、16日に地域の人や園児たちと一緒に楽しめるイベント「あつまれ東の森」を開きます。

10月13日は開催を前に、広報班と屋台班、工作班、保育園班の4つの班に分かれて準備を行いました。

地域の人や園児たちと一緒に楽しみながら交流できる企画を考えていて、7月から準備を進めています。

一般の参加は事前申し込みが必要でQRコードからも申し込みを受け付けています。

屋台班は射的やヨーヨー釣り、ボウリングの3種類の屋台を出店します。

工作班はスライムづくりなどを来場者と一緒に行います。

広報班はイベントのチラシを作成しました。

保育園班は地元の園児たちを招待する案内文を作りました。

「あつまれ東の森」は16日に西箕輪中学校内で開催されます。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会

伊那フィルハーモニー交響楽団の第35回定期演奏会が伊那市の伊那文化会館で12日開かれました。

演奏会には団員およそ70人が出演し、クラシック曲2曲を披露しました。

伊那フィルハーモニー交響楽団は1985年6月に伊那谷初のアマチュアオーケストラとして発足しました。

定演では、今年のリヨン国際ピアノコンクールで史上最年少優勝を果たした慶応大学の八木大輔さんゲストに迎え、ラフマニノフのピアノ協奏曲を披露しました。

八木さんは、去年伊那市でピアノリサイタルを開いたことが縁で共演することになりました。

北沢理光団長は、「伊那にあるオーケストラとしてアピールしさらに活動の輪を広げていきたい」と話していました。

-

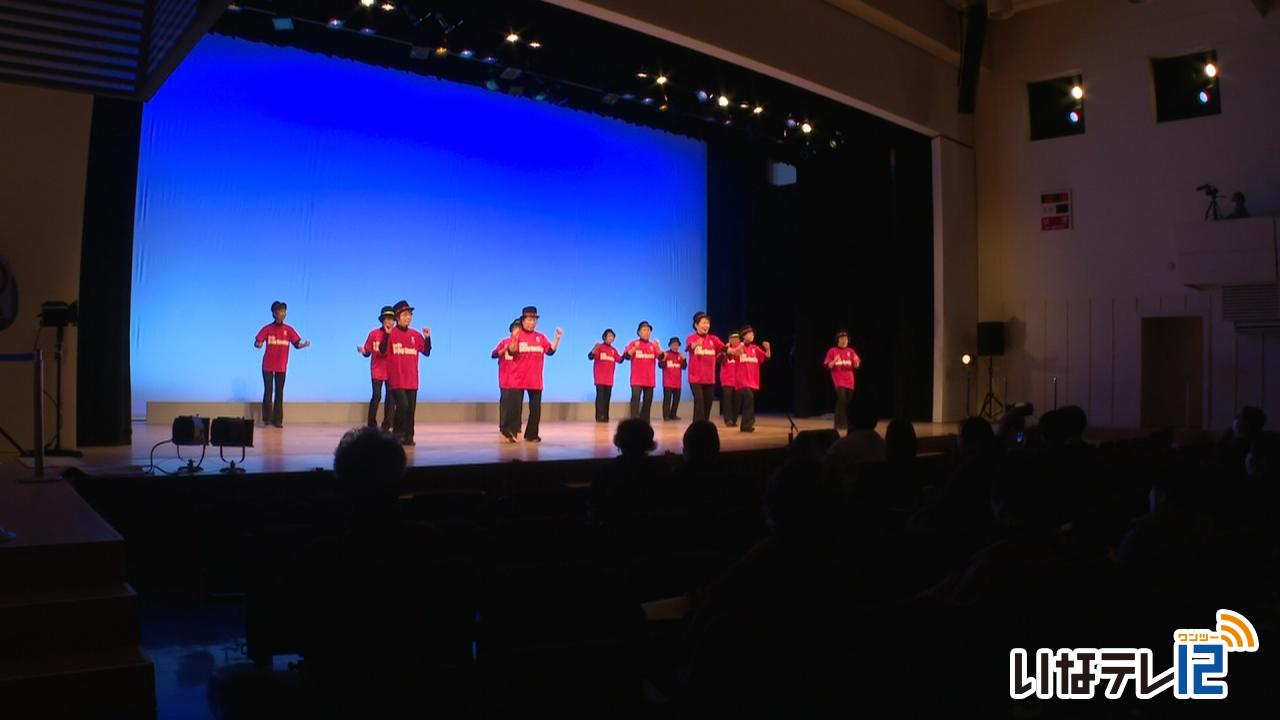

箕輪町民文化祭 ステージ発表・作品展示

箕輪町内のサークルや団体が活動の成果を披露する箕輪町民文化祭のステージ発表が、11日町文化センターで行われました。

町文化センターでは「芸能の広場」と題したステージ発表が行われ、町内の22の団体がダンスや太極拳などを披露しました。

地域交流センターでは作品展示が行われています。

展示されているのは、町内のサークルや小中学校、保育園、福祉施設の利用者の作品、約1,200点です。

12日は午前11時から「音楽の広場」と題したステージ発表が行われるほか、地域交流広場ではフリーマーケットや飲食の販売が行われます。

-

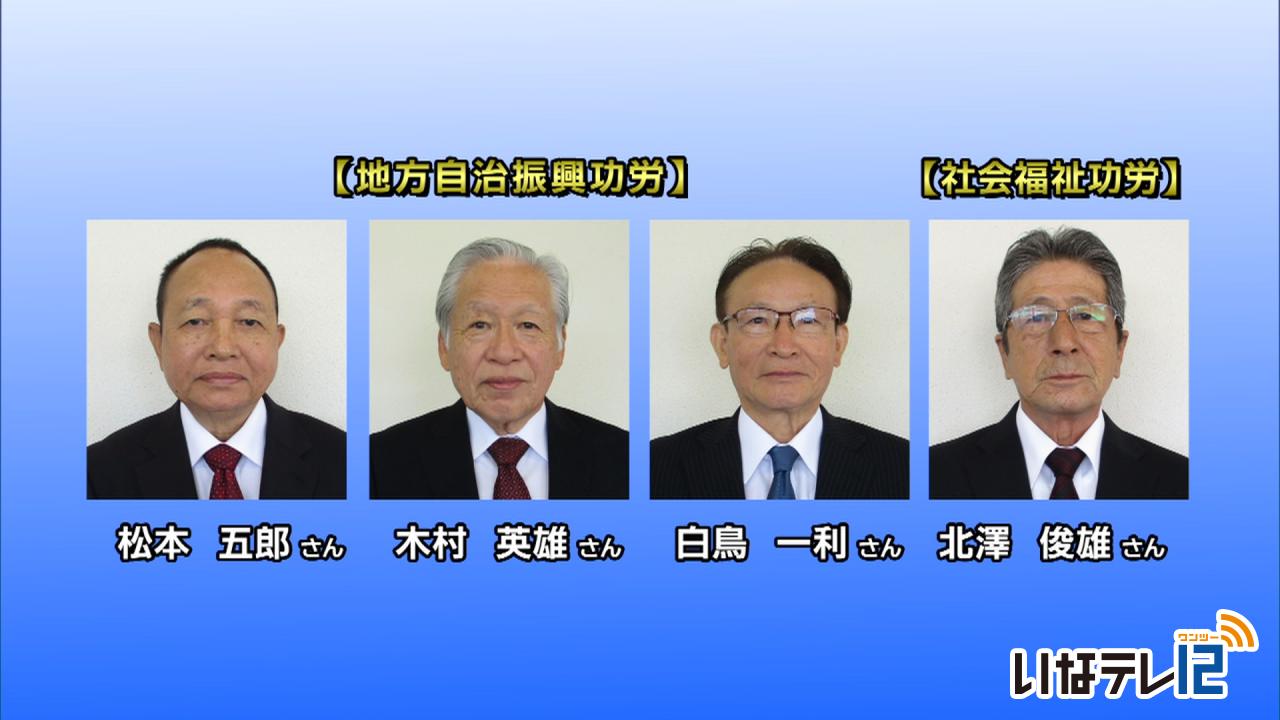

箕輪町 功労者4人を表彰

文化の日に合わせて、箕輪町功労者表彰が3日に行われ、地方自治と社会福祉に功績のあった4人が表彰されました。

式典では、4人に白鳥政徳町長が表彰状を贈りました。

地方自治功労が3人、社会福祉功労が1人です。

受賞者を代表して、3期12年間町議会議員を務めた松本五郎さんは、「今後も、街づくりのために協力していきたいです」と話していました。

白鳥町長は、「今後も町の発展のためにさらなるご尽力を賜りたいです」と感謝していました。 -

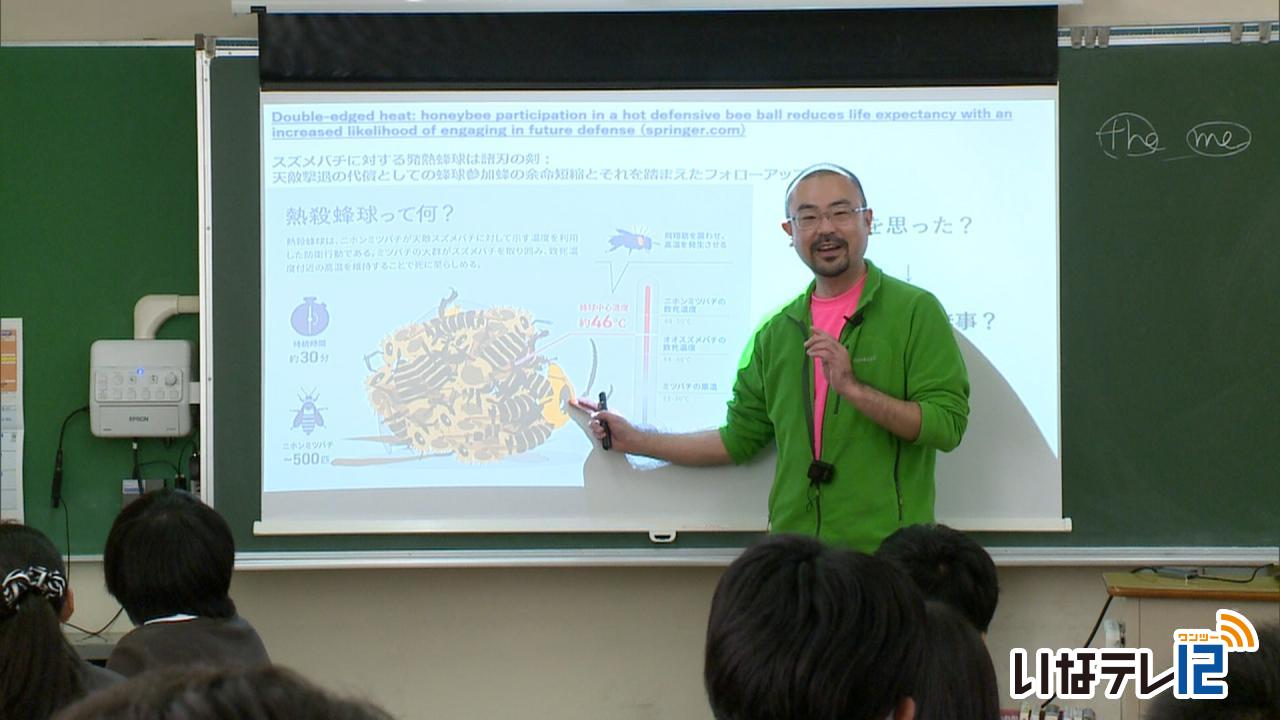

伊那弥生ケ丘高校で学校・教科を横断した授業

伊那市の伊那弥生ケ丘高校は、伊那北高校の理科教諭を招き学校と教科の垣根を越えた横断型の授業を6日に、初めて行いました。

6日は、伊那北高校で生物を教えている倉石典広教諭が伊那弥生ケ丘高校を訪れ、3年生の英語の授業で解説しました。

英語の教科書の中で、日本ミツバチと西洋ミツバチに関する文章が書かれていて、生物の分野に詳しい教諭から授業を受けることでより深く掘り下げてもらおうと企画したものです。

伊那弥生ケ丘高校英語科の竹松ゆかり教諭が、以前伊那北高校に務めていたことが縁で倉石教諭に声をかけ実現しました。

倉石教諭は、日本ミツバチが天敵のスズメバチに対して行う防御行動について、「敵を包み込むことで温度をあげて撃退します。これを行うと球体の中心にいるミツバチは寿命が短くなってしまうため、比較的年老いた蜂がこの役目を担っていることが分かっています」と紹介していました。

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校は、統合により「仮称伊那新校」となることが予定されていて、両校では「教科や学校の枠を越えた学びの場が提供できるよう考えていきたい」と話していました。

-

国際声楽コンクールの本選出場へ

高遠高校の2年生の市村信吾さんは9月開かれた国際声楽コンクールの東日本准本選で入賞し11月東京で開かれる本選に出場することが決まりました。

市村さんは高遠高校芸術コース音楽専攻で合唱部に所属していて、現在は本選に向け練習に励んでいます。

1年生のときには地区大会で敗退しましたが1年かけて歌に磨きをかけ今回本選出場を果たしました。

国際声楽コンクールは声楽を専門に勉強する学生のための声楽専攻部門のほか声楽愛好者部門、ミュージカル部門などがある日本最大の大会だということです。

去年の本選には16部門に約1,400人が出場したということです。

国際声楽コンクールの本選は11月5日に東京で開催されます。

-

伊那中生徒 高齢者の大変さを体験

伊那市の伊那中学校3年生は、高齢者の体を31日疑似体験しました。

授業では、ゴミ出しを通して、高齢者の大変さを学んでいました。

授業では、伊那中学校3年3組の生徒30人が高齢者のゴミ出しを体験しました。

高齢者役の生徒は、目や耳が不自由になるゴーグルや耳当て、膝が曲がりにくくなるサポーターなどを身に着けました。

介助者役の生徒と2人一組となり、ゴミ袋を持って廊下を歩き、階段の上り下りを体験していました。

高齢者疑似体験は伊那市社協が福祉教育の一環として行っているもので、今回は特にゴミ出しを取り上げて行いました。

伊那市社協によりますと、高齢になると、身体機能の低下やケガ、運転免許の返納などでゴミ出しが困難になることがあるということです。

また大人用紙おむつがあるとゴミが重くなり、より大変になるとしています。

なお、伊那市や市社協などが昨年度ケアマネジャーを対象に行ったアンケートでは、介護認定を受け在宅サービスを利用し生活する高齢者のうち14人に1人がゴミ出し支援を求めているということです。

-

伊澤修二の功績を称える音楽祭

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称える音楽祭が28日に伊那市内で開かれました。

記念音楽祭は東京芸大の初代校長、伊澤修二が高遠町出身だったことが縁で始まったもので今年で37回目です。

高遠町文化体育館で行われた第1部では小中高校生が合唱や合奏を発表しました。

このうち春富中学校の吹奏楽部はマーチングバンドを披露しました。

-

箕輪進修高校創立100周年記念式典

箕輪町の箕輪進修高校の創立100周年記念式典が、町文化センターで28日に行われました。

式典には、在校生や教職員、同窓生などおよそ400人が参加しました。

箕輪進修高校は、大正13年・1924年に中箕輪実業補習学校の通年部として始まりました。

その後、昭和39年・1964年に箕輪工業高校に、2008年に現在の校名になり、南信唯一の多部・単位制となりました。

式典では、生徒が文化祭をテーマに学校の活動を紹介しました。

小河節郎同窓会長は「100年を節目にまた新たな1歩を踏みだしてください」と話していました。

式典では、同窓会とPTAから、学校備品などの記念品が贈られました。

生徒有志による太鼓も披露され、力強い演奏で100周年を祝いました。

-

竜西保育園でハロウィンイベント

伊那市の竜西保育園でハロウィンを楽しむイベントが30日に行われました。

リズム室では記念写真を撮っていました。

周りに飾られているのは、紙で作ったカボチャのランタンやポリ袋に新聞紙を詰めたお化けカボチャです。

園では毎年カボチャを育てていますが今年は収穫できなかったことから、年長園児が作ったということです。

各クラスではヨーヨー釣りや紙を使ったキャンディ作りを行いました。

ハロウィンイベントは毎年、収穫祭を兼ねて全員が集まり行っていましたが、今年はインフルエンザ感染拡大防止のため、年少から年長のクラスごとに行いました。

イベントではほかに教室に隠されたカードを探す宝探しゲームを楽しんでいました。

2210/(水)