-

井口達さん 故郷伊那でリサイタル

伊那市出身の声楽家 井口達さんのリサイタルが12日伊那文化会館で開かれました。 井口さんは伊那北高校を卒業後、筑波大学に進学しましたが声楽家の道を目指そうと中退し東京芸術大学へ入学しました。 その後、芸大の大学院へ進み、現在はドイツの音楽大学に留学しています。 今回は、本格的に音楽を始め10年の節目を迎えた事から、これまでの成果を地域の人達に見てもらおうと、リサイタルを開きました。 リサイタルは「物語を紡ぐ歌」をテーマに、ドイツやロシアに伝わる物語をもとに作られた曲をユーモアを交え歌いました。 リサイタルでは、井口さんの弟で東京芸術大学3年生の理さんも出演し、息の合った歌声を披露しました。 井口さんは、「日本とドイツで活動をし、それぞれの国の歌の良さを伝えていきたい」と話していました。

-

伊那市民美術展始まる

第38回伊那市民美術展が、伊那市のいなっせで16日から始まりました。 プロやアマチュアの会員61人から洋画を中心に日本画や彫刻、工芸作品70点ほどが出品されています。 伊那市民美術展は、20日火曜日まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

伊那東小ですもう大会

伊那東小伝統のすもう大会が16日行われ、グラウンドには、児童たちの声援が響いていました。 伊那東小学校では、毎年この時期に全校児童が参加する相撲大会が行われています。 学校によりますと何年続いているかは不明とのことですが、少なくとも40年以上続いている伝統行事です。 1・2時間目は低学年、3・4時間目は高学年がトーナメント戦を行いました。 グラウンドには、土俵。 体育の授業では、所作や礼儀も学んできました。 9月末の運動会が終わると、全校は、相撲週間に突入し、授業や休み時間を使って相撲に取り組みます。 16日は、その締めくくりとして大会が行われました。 3年生は、中山理功くんが1位になりました。 高学年になると迫力が増した取り組みが繰り広げられていました。 まずは、6年女子ヘビー級の決勝戦です。 本多まゆみさんが1位になりました。 そして6年女子ヘビー級の決勝戦です。 大谷ひとしくんが1位になりました。

-

太鼓で交流 権現まつり

伊那市の和太鼓チーム小出太鼓の権現まつりが4日伊那市西春近の稽古場で行われました。 小出太鼓は結成31年目の和太鼓チームです。 権現まつりは太鼓演奏を通して地域の交流を広げようと行われているものです。 また今回はメンバーの念願だった常設舞台完成のお披露目も兼ねての太鼓演奏となりました。 会場には地域住民など多くの人が訪れ太鼓演奏を楽しんでいました。 また小出太鼓が指導している小学生のグループによる太鼓演奏も披露されました。 会場内では紙の筒と牛皮を使った手作り太鼓コーナーが設けられ親子連れが太鼓作りに挑戦していました。 小出太鼓のメンバーは「常設舞台も完成したのでこれからさらに演奏に磨きをかけていきたい。」と話していました。

-

伊那北高同窓会員 薫ヶ丘美術展

伊那北高校の同窓会員による美術展、第4回薫ヶ丘秀作美術展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。 美術展は伊那北高校創立95周年を記念して開かれ、現役高校生の10代から90代まで、79人80点が寄せられました。 活躍の場も世界からアマチュアまで様々です。 絵画、彫刻、現代美術など幅広いジャンルが並んでいます。 この第4回薫ヶ丘秀作美術展は、18日(日)まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

地域の写真をデジタルアーカイブ

伊那市の高遠町歴史博物館は地域に残る写真をデジタル化するアーカイブ事業に取り組んでいます。 歴史博物館の一室では、昭和初期に撮影された写真のフィルムやガラスの原版をデータ化する作業が7月から行なわれています。 昭和30年代に行われた三峰川総合開発の様子や高遠の街並み、伝統行事等が撮影されています。 博物館では、これらの写真を後世に残しておこうと、地域の歴史に詳しく、映像に関する知識がある矢澤章一さんと共にアーカイブ作業に取り組んでいます。 21日からはその事業の一環として、一般から寄せられた出征兵士の写真などを展示する戦後70年特別展「戦争の残影」を開催します。 市内各地から20点余りが寄せられていて、これらをデジタル化し、家族のメッセージを添え上映する事にしています。 博物館は、デジタル化した写真を生涯学習や学校教育の場で活用できるようにしていきたいとしています。

-

南信州工科短大 前期推薦入試願書受付はじまる

平成28年4月に開校する県南信工科短期大学入学生の前期推薦入試の願書受け付けが13日から始まりました。 南信工科短大は上田市の県工科短期大学校に次ぐ県内2番目の工科短大として平成28年4月に開校します。 学科は「機械・生産技術科」と「電気・制御技術科」の2つで定員は20人ずつです。 13日から、前期の推薦入試の願書受付が始まっていてそれぞれ12人程度を募集しています。 願書の受け付けは今月22日までで試験は11月5日に行われることになっています。 後期の推薦入試の受け付けは11月30日から、一般入試の前期が来年1月12日、後期が2月26日から受け付けます。 年間授業日数は180日で2年間で工業系の4年制大学の必須科目と同等の内容を学ぶことが出来ます。

-

南部小学校開校20周年記念式典に向けて 児童が作品制作

南箕輪村の南部小学校の児童は、24日に行われる小学校開校20周年記念式典で飾る作品を、13日と14日の2日間制作しています。 南部小学校は、平成8年に開校し、今年で20周年の節目の年を迎えました。 20周年を迎えるにあたり、24日に小学校で記念式典が行われます。 2日間は、全校児童201人が記念式典で飾る作品を制作しています。 作品は児童の手形でつくる虹で、20周年を記念して児童が考えたキャラクター「きらら」と「なんすけ」の下に架かるデザインになっています。 南部小学校開校20周年記念式典は24日に行われる予定で、事前に行った小学校に関するクイズの正解の発表や、伊那市出身の歌手湯沢かよこさんのコンサートなどが予定されています。

-

第6回信州伊那高遠の四季展きょうから

自然豊かな伊那市の風景や行事をテーマに3年に1度開かれる全国公募の絵画展「第6回信州伊那高遠の四季展」が、10日から始まりました。 伊那市高遠町の信州高遠美術館で行われたオープニング式典に続き、関係者が作品を鑑賞しました。 信州伊那高遠の四季展は、「2つのアルプスに抱かれた自然豊かな伊那市の風景や行事」をテーマに、3年に1度、伊那市と伊那市教育委員会、実行委員会が開いている全国公募の絵画展です。 今年は、253人から319点の応募がありました。 最高賞を受賞した広島県の洋画家、高山博子さんは、以前、伊那市を観光で訪れた際に長谷に伝わる民話「孝行猿」の話を聞き、絵で表現する事にしたという事です。 入賞・入選作品198点は、25日(日)まで、信州高遠美術館と伊那市西春近のかんてんぱぱホールの2会場で展示されています。

-

大切な水 地域の水路を見学

郷土の偉人について学習している伊那市富県小学校4年生は、地域に水をもたらした伊東伝兵衛にちなんで、現在と昔の水路を9日見学しました。 4年生28人は、春富土地改良区の協力で、地域に農業用水を供給している水路を見学しました。 このうち、江戸時代末期に三峰川から東春近に水を引いていた昔の水路跡で、工事の難所だったという鞠ヶ鼻(まりがはな)隧道跡では、当時の人たちの苦労に思いをはせました。 この後、上流にのぼり三峰川からの取水口や水路跡を見学しました。 春富土地改良区の織井秀夫理事長は、「水を得るための昔の苦労を知って、水の大切さを学んでほしい」と話していました。 富県小では、毎年4年生が現地に出かけて、水路の学習をしています。

-

伊澤修二記念音楽祭ポスター原画コンクール表彰式

伊那市が高校生を対象に行った伊澤修二記念音楽祭のポスター原画コンクールの表彰式が6日行われ、入賞者に表彰状が贈られました。 最優秀賞に選ばれたのは、伊那西高校2年の池上美(み)来(らい)さんの作品です。 色にメリハリがあることや、ピアノのななめの線があることで奥に引き込まれるデザインになっていると評価されました。 池上さんの作品はポスターとチラシ、チケットの原画に採用されました。 ポスター原画コンクールは高校生に音楽祭への関心を高めてもらおうと伊那市が行ったもので、市内の高校から14点の応募がありました。 伊澤修二記念音楽祭は31日に行われます。

-

伊那市西町の旧井澤家住宅で押し花絵展

伊那市西町の旧井澤家住宅で、9日から18日まで、押し花絵展が開かれます。 伊那公民館の女性教室押し花クラブのメンバー14人が46点を展示しています。 自宅の庭先などで摘んで乾燥させた草花を絵のように並べて作った作品です。 シリカゲルを使うと4日ほどで乾燥するため、草花本来の色がそのまま表現できるという事です。 教室には伊那市に住む60代から80代の女性が通っていて、同じ趣味を持つ仲間同士、仲良く楽しみながら作品作りをしているという事です。 講師をつとめる伊那市中央の野澤伊代子さんは「花本来の美しさや、制作した人の花に対する気持ちを感じてもらいたい」と話していました。 伊那公民館女性教室押し花クラブの作品展は、旧井澤家住宅で、10月9日から18日(日)まで開かれます。

-

春富中学校吹奏楽部 初めての定期演奏会 今月11日に

伊那市の春富中学校吹奏楽部の初めての定期演奏会が、10月11日に伊那文化会館大ホールで開かれます。 初めての演奏会の見どころのひとつマーチングメドレーを中心に練習に励んでいます。 これまで10月の学校の文化祭で3年生が引退していましたが、今年は初めての挑戦として、文化祭後に定期演奏会を開く事にしました。 歩きながら演奏を行うマーチングも初めての挑戦です。 楽譜を覚え、歩幅や足の高さをそろえる練習に力を入れてきたということです。 定期演奏会では、マーチングメドレーの他に、コンクールで演奏した曲や日本のポップスなど16曲を披露します。 3年生はこの演奏会で引退となるため「今までお世話になった人に感謝の気持ちを伝えるステージにしたい」と話していました。 春富中学校吹奏楽部の第1回定期演奏会「LAST concERT」は、10月11日(日)午後1時半から、伊那文化会館大ホールで開かれます。

-

歌や踊りで交流 中坪演芸大会

地域住民が歌や踊りを披露する秋の恒例行事、伊那市手良中坪の演芸大会が3日中坪公民館で開かれました。 演芸大会は住民有志でつくる実行委員会が秋の例大祭の宵祭りとして開いているもので今年で15回目となります。 娯楽が少なかった昭和の中頃まで行われていた演芸大会もいつしか途絶えてしまいましたが、昔のように住民同士で楽しみたいと平成12年に復活し毎年続いています。 今年は子どもからお年寄りまで16の演目が披露されました。 実行委員会では「子ども達の思い出作りや地域住民の交流の機会として続けていきたい。」と話していました。

-

箕輪北小4年生が野外でカレー作り

箕輪町の箕輪北小学校4年1組は、総合学習の一環で、7日ながた自然公園でカレーを作りました。 箕輪北小学校の4年生は今年度、総合学習で「一人でカレーが作れるようになること」を目標に活動をしています。 1年間で4回のカレー作りを計画していて、今回は2回目です。 野外での調理は今回が初めてで、火おこしに挑戦していました。 児童は薪をくべたりうちわを使ったりして、火加減を調節していました。 カレーが出来上がると全員で味わいました。 今後は12月と来年2月にカレー作りを計画していて、カレーを使った他の料理も作る予定だということです。

-

伊那中学校吹奏楽部定期演奏会 10月12日に伊那文化会館で

伊那中学校吹奏楽部の定期演奏会が10月12日に伊那市の伊那文化会館で開かれます。 12日の定期演奏会に向け練習に励んでいます。 吹奏楽部は1年生16人、2年生13人、3年生14人の、合わせて43人です。 定期演奏会の前半は、日本のポップスなど聴きなじみのある曲が中心で、OB、OGによる演奏もあります。 後半は、コンクールの課題曲や自由曲などを演奏し全部で10曲を披露します。 この演奏会で引退となる3年生はカップを使ってリズムを奏でる曲を演奏する事になっています。 振り付けや歌に合わせての演奏もあり、会場全体で楽しめるステージを目指しているということです。 伊那中学校吹奏楽部の定期演奏会は10月12日午後2時から伊那文化会館で開かれます。

-

伊那東小学校5年柳組が伊那市社協に寄付

伊那東小学校5年柳組の児童は、9月のふれあい広場で手作り小物を販売した売上金を、5日、伊那市社会福祉協議会に寄付しました。 伊那東小5年柳組の児童33人が福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社会福祉協議会の伊藤隆会長に寄付金6,660円とお礼の手紙を手渡しました。 柳組は9月13日に行われた福祉のイベント「ふれあい広場」で、手作りのストラップやブローチを販売し、材料費を除いた売り上げを寄付する事にしました。 4年生の時から地域との交流をテーマに総合的な学習を行っていて、高齢者施設の訪問なども行っています。 市社協の伊藤会長は、「地域の皆さんが幸せになるように使わせて頂きます」と感謝していました。 柳組担任の佐々木由利教諭は「地域の人との交流を続けながら、福祉について学習を広げていきたい」と話していました。

-

地域の文化遺産 石仏の清掃

高遠石工の調査研究に取り組んでいる一般社団法人高遠石工研究センターは4日、伊那市高遠町の建福寺で石仏の清掃活動を行いました。 建福寺は石仏の寺として知られていて境内には高遠石工の作品が40体ほどあります。 4日はその調査研究を行っている高遠石工研究センターの会員およそ10人が石仏や保管している建家の清掃を行いました。 会員は掃除機や雑巾を使って建家の中にたまった埃を取り除いたり石仏を拭いたりしていました。 センターでは石仏の記録映像も残すことにしていることからより良い状態で撮影しようと丁寧に清掃活動にあたっていました。 高遠石工研究センターは石仏を地域の文化遺産として保存継承していこうと今年4月に発足しました。 5年をかけて高遠石工の作った石仏を調べ情報発信するとともに、その価値を体系化しまとめていく計画です。

-

楠洲流聖楠会 吟道大会

上伊那の詩吟の愛好者でつくる楠洲流聖楠会の吟道大会が4日伊那市のいなっせで開かれました。 楠洲流聖楠会は、伊北、竜東、竜西、東部、伊南の5つの吟詠会があり、およそ400人の会員がいます。 練習の成果を披露する場として毎年大会を開いていて、今回で44回目です。 団体で吟じる合吟の部には、5つの吟詠会から15のグループが出演し、迫力のある声を響かせていました。 楠洲流聖楠会では、「日本の伝統文化である吟に親しみ、道を究めていってほしい」と

-

文化祭シーズン 東部中すず竹祭で高砂中と交流

上伊那の中学校では、文化祭シーズンを迎えています。 伊那市の東部中学校の文化祭「すず竹祭」では3日、東日本大震災の被災地、宮城県の高砂中とインターネット回線を使って交流しました。 東部中学校は、震災で桜が枯れてしまった高砂中にタカトオコヒガンザクラの苗木を贈っていて、「さくらプロジェクト」として交流が続いています。 午前は全校生徒が校庭に集まり、人文字の映像を撮影しました。 人文字は、今年の文化祭のテーマ「LINK」と、校内に植樹した桜の木の名前「虹(かけはし)」と「輝(ひかり)」を作りました。 映像は上空からドローンを使って撮影されました。 午後はインターネット回線を使って高砂中と交流しました。 スクリーンに人文字の映像が流れると、生徒からは歓声が上がっていました。 また、両校の生徒がエールの交歓をしました。 交流の後は、今後についてのディスカッションが行われ、「プロジェクトのテーマソング作成」について全校で話しあいました。 生徒からは、「曲を作ればさらに絆が深まる」「歌詞には桜の木の名前を入れたらよい」といった意見が出ました。 高砂中の生徒は今月13日に東部中を訪れ、その中でテーマソングの作成について話し合うということです。

-

第15回水墨画県展

長野県水墨画協会による第15回水墨画県展が3日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、長野県水墨画協会の会員の作品およそ220点が展示されています。 長野県水墨画協会は、作品の発表の場として県内持ち回りで毎年展示会を開いていて、今年は伊那市が会場となりました。 箕輪町の日野源七さんの作品は、「着想がよく、人物のデッサンがよくできている」として、長野県文化振興事業団賞を受賞しました。 伊那市の高林千尋さんの作品は、「構成がよく、趣がある作品」だとして、伊那市長賞を受賞しました。 審査員によると、今年は画面構成や構図に工夫があり、完成度の高い力作がが多いということです。 第15回水墨画県展は、7日まで伊那文化会館で開かれています。

-

森田芳夫さん ベランのパノラマ作品を伊那市に寄託

伊那市ふるさと大使の森田芳夫さんは、オーストリアの画家、ベランが描いたパノラマ作品126点を伊那市に寄託しました。 2日、伊那市創造館を訪れた森田さんに、白鳥孝市長が感謝状を贈りました。 森田さんが伊那市に寄託したのは、オーストリアの画家、ベランが描いたパノラマ作品126点です。 坂下出身の森田さんは、出版社で働いていた45年前からベランと親交がありました。 ベランは、地形図を立体的に表現するパノラマ作品を得意としていました。 今回寄託されたのは、海外の観光に関する団体や企業の出版物126点です。 白鳥市長は「世界中に憧れている人がいるベランの作品を多くの人に見てもらいたい」と話していました。 伊那市創造館では明日から11月15日まで特別展を開き、寄託された作品の一部を公開します。 また、来年春には、伊那図書館での展示も予定しているという事です。

-

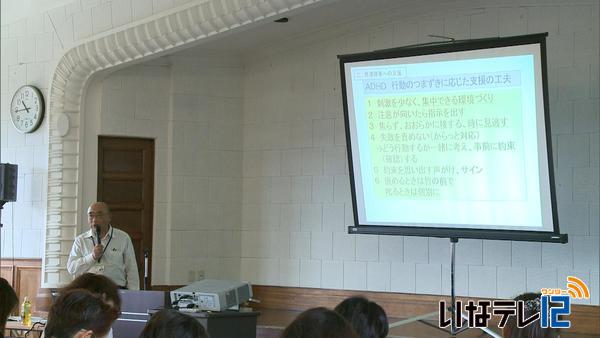

学童クラブ指導員 スキルアップ交流会

放課後に小学生をあずかる学童クラブの指導員を対象としたスキルアップ交流会が30日伊那市の創造館で開かれ、発達障害のある児童の支援について学びました。 スキルアップ交流会は、学童クラブ運営の参考にしてもらおうと伊那保健福祉事務所が毎年テーマを変えて開いているもので、30日は上伊那から80人が参加しました。 去年の交流会後のアンケートで「発達障害のある児童への指導法を知りたい」という要望が多く、今回はこのテーマとなりました。 長野県南信教育事務所特別支援教育推進員の柴田惇さんが話をしました。 柴田さんは、発達障害の特徴について説明し、「児童が何に困っているのかを理解し、一人一人の違いに応じた支援をすることが大事。できることが増えると自信につながり、主体性を持って取り組めるようになる」と話していました。 参加者が8つのグループに分かれ、情報交換をしました。 参加者は、「預かる前に保護者にアンケートをとることで事前に対応を考えられよかった」などと情報交換していました。

-

伊那節コンクール 最優秀賞に湯田さん

伊那節のうたごえを競う唄い手コンクールで伊那市山寺の会社員・湯田真琴さんが最優秀賞を受賞しました。 コンクールは長野県を代表する民謡のひとつ伊那節を次世代に歌いついでいこうと、上伊那の伝承芸能団体で組織する実行委員会が2年に1度開いています。 唄い手コンクールには20代から80代まで上伊那を中心に県内各地から30人が参加し発声や姿勢、歌の情緒が出ているかなどが審査されました。 歌詞は自由となっていて、参加した人達は地域に歌い継がれる歌詞を歌っていました。 最優秀賞には伊那市山寺の湯田さんが選ばれました。 湯田さんは、和楽器バンドの曲をきっかけに、三味線や民謡に興味をもつようになり、7月から本格的に民謡を習い始めたという事です。 コンクールの他に、第二部のふるさと芸能祭では、伊那市長谷のざんざ節保存会や、南箕輪村の御嶽山保存会などが、踊りを披露しました。

-

防火ポスターコンクール 入選作品決まる

上伊那の小学生を対象に募集した防火ポスターの選考会が28日に開かれ、最優秀賞に箕輪中部小の中野ほのかさんの作品が選ばれました。 最優秀賞に選ばれたのは、箕輪中部小学校5年の中野ほのかさんの作品です。 優秀賞には、箕輪東小学校5年の三谷太陽くんの作品が選ばれました。 防火ポスターコンクールには、上伊那の小学校22校から400点の応募がありました。 これまで伊那と伊南の防火管理協会がそれぞれ行っていましたが、消防の広域化に伴い、今年から上伊那防火管理協会として実施する事になりました。 最優秀賞、優秀賞の他に入選作品14点が決まり、11月9日から始まる秋の全国火災予防運動に合わせて市内で展示される事になっています。

-

十五夜にお供え「おからこ」づくり

伊那地域に伝わる十五夜のお供え餅「おからこ」づくりが27日伊那市の旧井澤家住宅で行われました。 伊那部宿を考える会では、地域の風習を伝えていこうと10年前から毎年十五夜に合わせ石臼と杵を使い、おからこづくりを行っています。 完成した団子は、近くの畑から取ってきた里いもの葉に乗せ、カボチャやネギ、クルミなど今年とれた野菜と共に縁側に並べました。 伊那部宿を考える会の中村國義会長は、「おからこを月に供え、収穫の喜びや感謝してきた先人の営みを若い人たちにも伝えていきたい」と話していた。 おからこは、一晩月に供えた後、28日に「おからこ汁」にして味わうという事です。

-

古い地名調査 3グループが報告

伊那市が進めている古い地名調査の中間報告が26日行われ、代表グループが地名の由来などについて報告しました。 報告会では、伊那市日影、高遠町藤沢、長谷溝口の3つのグループが報告をしました。 調査は、古い地名を調べることで地域の歴史や先人たちの暮らしを後世に残していこうと伊那市が進めているものです。 長谷溝口の調査グループは、「溝口」という地名について「三峰川の入り口で中ごろに位置するため、溝の口から溝口になったなどという説があり、地形が由来の地名だと断言できる」と話していました。 また、美和湖左岸にある「こはくび」という地名については、「この地域にある「雨漏りを怖がる首の化け物」という言い伝えから、「怖がる首」となり、「こはくび」と呼ぶようになった」と話していました。 高遠町藤沢の調査グループは、「片倉地域の地名を調査する中で、明治7年に作られたとされる絵地図を発見した」と報告しました。 日影の調査グループは、「これまでに区内のお年寄りを招き、古地図などを見て聞き取り調査をした。今後は、地名を種類ごと分類し特徴を調べていきたい」と話していました。 地名調査は、市内81グループが取り組んでいます。 これまでに44の報告書が提出されていて、今後は報告書のデータベース化や図書館での閲覧も行っていきたいということです。

-

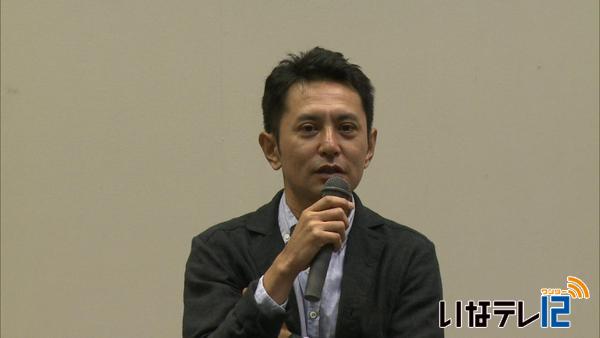

通称「ビリギャル」の著者、坪田信貴さん講演会

通称「ビリギャル」の著者、坪田信貴さんの講演会が、24日、伊那文化会館で開かれました。 学年最下位の女子高校生が1年間で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した実話を書いた本、通称、ビリギャルの著者、坪田さんが県内で講演を行うのは今回が初めてです。 坪田さんは、「勉強ができない事で自信をなくしてしまう子供がいるが、勉強は正しい方法で一生懸命やればできるようになるもの。」と話していました。 講演会は、伊那市西町のcafe tiesと、県内の若手経営者でつくる伊駒考動倶楽部などが実行委員会を作り開いたものです。 cafe tiesは、人と人とのつながりをコンセプトに今年4月にオープンしてから半年を迎えた事から、地域への感謝の気持ちを込めてこの講演会を企画したという事です。

-

伊那市高遠町で燈籠祭

伊那市高遠町で燈籠祭が行われ、本祭りの23日は、山車や高遠ばやしが商店街を練り歩きました。 高遠ばやしは、霜町、相生多町、新町の3つの連が練り歩きました。 山車は、仲町と本町の2つの連が巡行しました。 ご祝儀をもらった店の前では、威勢のいい三三七拍子が響いていました。 燈籠祭は、豊作と無病息災に感謝する鉾持神社の例祭として行われています。 稲穂に見立てた赤いほうずき提灯が並び、商店街を彩っていました。

-

宮崎吾朗監督 母校で後輩と対談

映画監督の宮崎駿さんの長男で信州大学農学部卒業の宮崎吾朗さんは、農学部創立70周年の記念として後輩たちと20日に対談しました。 現在映画監督の宮崎さんは、平成元年に信州大学農学部森林工学科を卒業し、卒業後は、建設コンサルタント、環境デザイナーとして公園緑地や都市緑化の計画・設計に従事しました。 スタジオジブリの美術館建設を機に1998年にジブリに入社。 アニメーション映画ゲド戦記、コクリコ坂で監督をつとめています。 対談では、映画で出てくる建物が、農学部の学生寮中原寮をモチーフにしていることなどの裏話を披露。 学生たちからは、当時の学生生活や授業、アルバイトのことなどに質問が集まりました。 心に残っているのは、南アルプス仙丈ヶ岳の馬の背ヒュッテで1か月アルバイトしたことと答えていました。 宮崎さんは、「成績は良いが役に立たない人が多い。 自分の言葉できちんと伝えることができ、行動力のある人が求められている。」と話し、さらに「学生時代に無駄なものをたくさんつめこんでおいたほうがいい」と後輩たちにエールを送っていました。

211/(水)