-

箕輪東小学校創立150周年記念音楽会

箕輪町の箕輪東小学校で創立150周年記念音楽会が21日に開かれました。

音楽会では、はじめに全校児童による合唱が行われました。

「心のこもった音楽で150周年をお祝いしよう!ここは、みんなのふるさと!!」をテーマに学年ごとに歌や合奏、全11プログラムを披露しました。

箕輪東小学校は、1872年、明治5年に当時の長岡、南小河内、北小河内の3つの村ごとに学校が創立されました。

1889年、明治22年に東箕輪尋常小学校にまとめられ、町村合併した1955年、昭和30年に、現在の箕輪東小学校と改称されました。

音楽会では記念式典も行われ、箕輪町の浦野邦衛副町長が「見守り活動により事故なく登校ができている。これからも地域のみなさんと共に歩み続けてほしい」とあいさつしました。

6年生の保護者による「銀河鉄道999」の特別演奏が行われました。

この日のために練習してきたということです。

特別演奏では、児童と校歌を歌い、開校150周年を祝いました。

-

第28回書晋展

上伊那の書道指導者でつくる「書晋会」の作品展「第28回書晋展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、会員11人の作品約60点が展示されています。

テーマを設けず、それぞれが得意とする作品を出品しています。

書晋会は、上伊那の書道の指導者などが所属していて、毎年この時期に作品展を開いています。

漢字やかななど、書体も様々です。

こちらの作品は「宴」という文字をくずし、自由に組み立てているということです。

書晋会では「絵画を鑑賞するように様々な文字の形や筆の運びを楽しんでほしい」と話していました。

書晋会の作品展「書晋展」は30日(月)までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

上伊那の特別支援学級と伊那養護学校の児童・生徒の作品展

上伊那の小中学校の特別支援学級と伊那養護学校の児童・生徒の作品展が伊那市のいなっせで20日から始まりました。

会場には児童・生徒の作品、およそ610点が展示されています。

作品展は、地域の人に障がい者に対する理解を深めてもらおうと上伊那圏域特別支援教育連携協議会が毎年開いています。

会場には段ボールなどで作った高さ30センチほどの動物や習字、絵などが飾られています。

協議会では「児童や生徒の表現活動の場なので、多くの人に見に来てほしい」と話していました。

作品展は24日(火)までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

入場は無料で、長時間鑑賞する人には駐車券の対応をするということです。

-

中部連合音楽会 小中学生が演奏披露

伊那市内の小中学生が音楽を通して交流する中部連合音楽会が伊那文化会館で19日開かれました。

中部連合音楽会は小学校の部と中学校の部があり、それぞれ学校ごと合唱や合奏を披露しました。

このうち中学校の部には市内6校の中学3年生が参加しました。

伊那中学校は、3年生110人で混声四部合唱を披露しました。

新型コロナの影響で今回は4年ぶりに開かれました。

主催した中部教職員会では「規模の大きな学校、小さな学校それぞれの歌声の良さを感じ、感性を高めあう機会になった」と話していました。

-

子どもの居場所づくり研修会 宇津孝子さん講演

子どもの居場所づくりを推進するための研修会が18日伊那市の産業と若者が息づく拠点施設alllaで開かれました。

講師を務めたのは認定NPO法人「フリーキッズ・ヴィレッジ」理事長の宇津孝子さんです。

宇津さんは、伊那市高遠町で親と一緒に暮らすことができない子どもたちを里親として育てるファミリーホームを運営しています。

宇津さんは「子どもたちの未来のために~私たちができること~」と題し話をしました。

宇津さんは「こどもまんなか社会とは子どもが周りの大人たちに大切にされていると感じられる社会だ」と話しました。

また、「人や子どもは誰もが尊い存在として生きる権利を持っていることを意識してほしい」と話していました。

講演会では、伊那ケーブルテレビが制作した、「フリーキッズ・ヴィレッジ」で過ごした子どもたちの成長と、宇津さんと里子との暮らしを追ったドキュメンタリー番組「ありがとう~かあちゃんの10年」も上映されました。

講演会は上伊那地域子ども応援プラットフォームと長野県将来世代応援県民会議上伊那地域会議が合同で開いたもので、子どもの居場所づくりに関心のある人などおよそ50人が参加しました。

-

長谷小と長谷中がはじめての合同音楽会

伊那市長谷の長谷小学校と長谷中学校による、合同音楽会が18日にはじめて開かれました。

児童と生徒は、練習を重ねてきた歌などを保護者や地域の人たちに披露しました。

合同音楽会は、長谷小学校で開かれました。

最初に、児童と生徒の全員で「はじめようコンサート」を斉唱しました。

合同音楽会は、小学校と中学校が交流できる行事として今年度はじめて開かれたもので、保護者や地域の人も訪れました。

音楽会の様子は近くの特別養護老人ホームサンハート美和にライブ配信されました。

小学1年生は音楽劇を披露しました。

18日は高遠高校の合唱部が招かれ、合唱を披露しました。

最後に全員で「讃歌-長谷」を合唱しました。

合同音楽会では、小中学校あわせて22曲が披露されました。

-

伊澤修二記念音楽祭に向け合唱指導

伊那市の高遠高校の生徒は、28日に行われる伊澤修二記念音楽祭に向け、東京芸術大学大学院を修了し、合唱指揮者として活躍する黒川和伸さんから、16日に合唱指導を受けました。

この日は、高遠高校の合唱部員21人が、東京芸術大学大学院を修了し、現在合唱指揮者として活動する黒川さんから指導を受けました。

28日に行われる伊澤修二記念音楽祭に向けた事前指導として行われ、本番で披露する曲を歌いました。

黒川さんは、歌詞や解釈を大切に歌うよう指導しました。

伊那市では、高遠町出身の伊澤修二が、東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で、こうした交流を行っています。

伊澤修二記念音楽祭は、28日に行われます。

生徒は、第1部は合唱部として、第2部は市民合唱団として出演します。

音楽祭に向けた指導は、高遠中学校でも行われ、18日には、町内2つの小学校でも行われます。

-

伊那新校 校舎の基本計画を報告

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合し、令和10年度開校予定の伊那新校の校舎の基本的な配置などを示す「施設整備基本計画」が15日住民に示されました。

15日は、報告会が伊那図書館で開かれ、長野県教育委員会と設計を担当する2つの建築事務所が施設整備基本計画の概要を説明しました。

基本計画では、伊那北高校の現在の校舎がある場所に新校舎を建設する計画です。

新しい学びに対応した空間として、オープンな講義室や少人数の学習スペースなどを設置する計画です。

県教委と設計を担当する建築事務所では、今年度末までに「基本設計」を策定し、来年度初めの公表を目指しています。

-

高遠城址の古地図でアニメーション制作WS

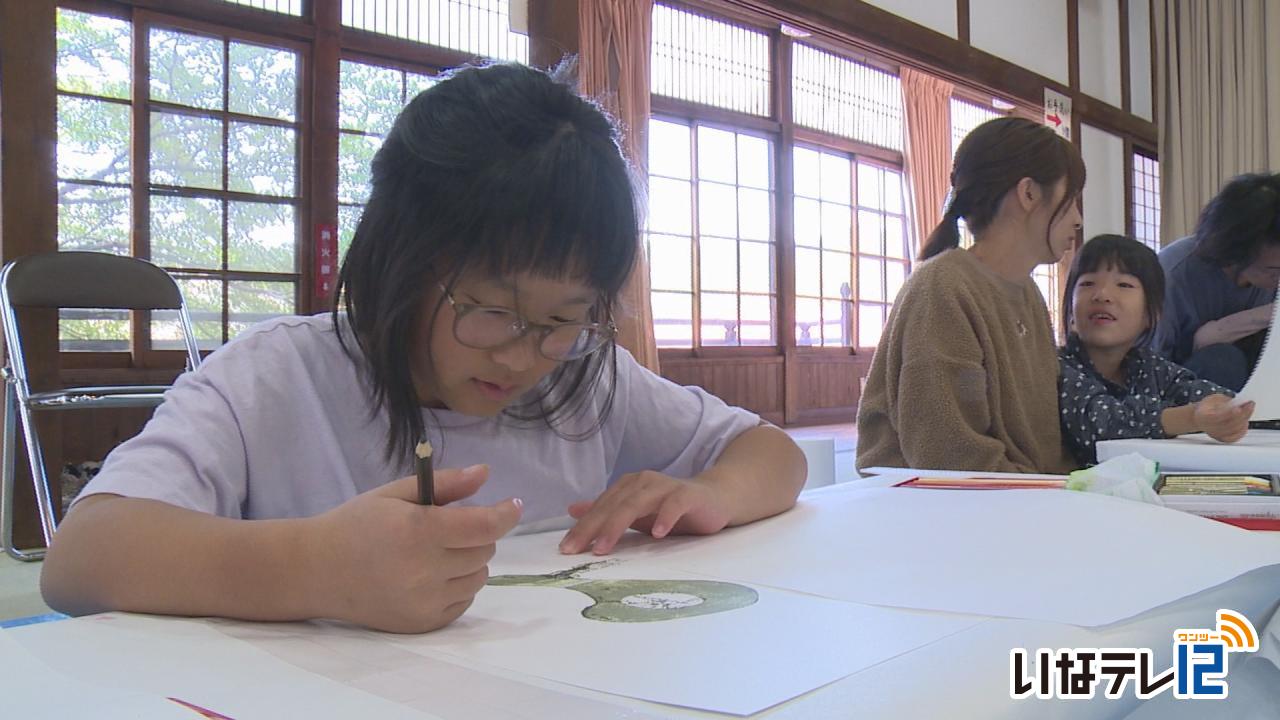

東京芸術大学の准教授らが指導し、参加者が高遠城址公園の古地図を題材にアニメーションを作るワークショップが14日高遠閣で開かれました。

ワークショップは伊那市と東京芸術大学の連携事業の一環で開かれたもので、伊那市内の小学生から高校生、20人が参加しました。

講師は東京芸術大学の押元一敏准教授が務めました。

参加者は、江戸時代の高遠城址の古地図を元に南曲輪にあった日本庭園をイメージしながら絵を描いていきました。

参加者は、池や水、季節などの絵を描き、書き終わった絵は、東京芸大の学生がスキャナーでパソコンに取り込み、編集をしていました。

押元准教授は「地域の歴史を知り、アートにする事で新たな発見に繋げてほしい」と話していました。

ワークショップで制作した動画は、映像作品として芸大生がまとめ、信州高遠美術館などで公開される予定です。

-

鼓龍 第6回公演「鼓龍 魂の響き」

南箕輪村の太鼓グループ、鼓龍の第6回公演「鼓龍魂の響き」が14日、村民センターで行われました。

公演では、小学生から大人までの40人が、力強いバチさばきを見せました。

鼓龍では、数年おきに自主公演を行っていて、今回で6回目となりました。

鼓龍は、南箕輪村で活動する太鼓グループで、この日はオリジナル曲など16曲を披露しました。

公演は、昼と夜の2回行われ、昼の部にはおよそ250人が集まりました。

-

伊那北高校第45回卒業生同窓会

伊那市の伊那北高校を30年前、1993年に卒業した第45回卒業生の同窓会が、8日に開かれました。

同窓会では小体育館で学年集会が開かれました。

450人の同窓生のうち200人ほどが参加しました。

実行委員長の清水 正康さんは、「30年ぶりの懐かしい皆さんとの再会を楽しみましょう」とあいさつしました。

当時の恩師5人も登壇し、卒業生との思い出を語っていました。

伊那北高校の第45回卒業生は、平成5年1993年3月に伊那北高校を卒業して、今年で30周年となります。卒業後、学年全体で同窓会を開くのは初めてです。

この学年は、1クラス45人の普通科10クラスで、伊那北高校の歴史の中で最もクラス数が多いということです。

同窓会では他に、クラスごとのホームルームや懇親会が行われました。 -

伊那北生 海外研修費支援を

海外研修でカンボジアなどへ行く伊那市の伊那北高校の1,2年生の有志は、円安や物価高騰など費用が高騰していることから研修費用の支援を呼び掛けています。

目標金額は150万円です。

伊那北高校では来年1月にカンボジアでの海外研修を初めて企画しました。

日本とは異なる環境の中で様々な経験を通して見聞を広げてもらおうと企画し、希望のあった1,2年生16人が参加します。

物価高の影響などで一人当たりの費用はおよそ25万円。

今回計画したツアーは事業者によると同じ内容でも4年前より数万円高くなっているということです。

海外で学びたくても家庭の負担が大きいことから参加を躊躇する生徒が多いということです。

こうしたことから、10月に県教育委員会主催の海外研修でアメリカへ行く2年生の鈴木涼さんが呼びかけ人となり研修の参加者ら9人で寄付を募ることにしました。

今後は企業などにも協力を求める計画です。

集まった寄付金で、カンボジア研修参加者の自己負担の半額程度をまかないたいとしている他、県教委の海外研修参加者の支援にも活用されます。

目標金額の150万円以上が集まった場合は来年度以降の基金に充てるということです。

カンボジア研修は来年1月2日から8日までを計画しています。

支援方法について、現金の場合は伊那北高校事務室へ。

振り込みの場合は、ご覧の所にお願いします。

八十二銀行 伊那北支店(554)普通313484 名義:伊那北高校 基金会計 代表埋橋浩

-

三日町区文化祭 お不動さまの天井絵特別展も開催

箕輪町の三日町区文化祭が、8日に地区の公民館で行われ、区民の作品が展示されたほか、地区のお不動さまの天井絵に関する特別展も開かれました。

会場には、三日町保育園の園児の貼り絵、地区の小学生の習字、区内のサークルの絵手紙など300点ほどが展示されていました。

三日町区文化祭は新型コロナの影響で4年ぶりに開催され、今回で22回目となります。豚汁もふるまわれ、区民が交流スペースで味わっていました。

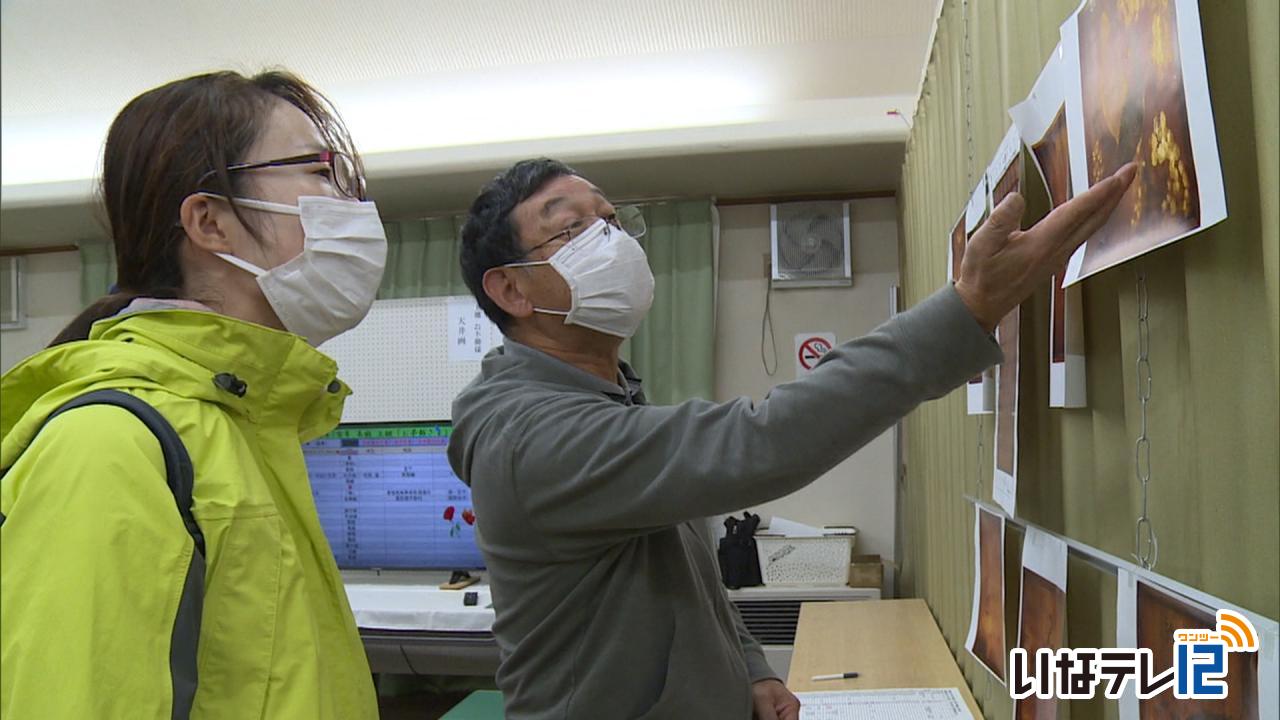

展示スペースでは、今年特別展が開かれました。三日町上棚にあるお不動さまに関する特別展です。

お不動さまのお堂には112枚の天井絵があり、その写真が展示されています。

写真撮影や調査を行った北原 幹也さんが訪れた人に説明していました。また北原さんが作成したデータベースも公開されていました。

天井絵は明治35年、121年前に寄付されたもので、絵には、寄付した人の名前が書かれています。

現在の住民から3~4代前の先祖が寄付したもので、北原さんは、誰の先祖か調べようと名簿を作成しました。

地区の住民に声をかけてみると、いくつか名簿は埋まりましたが、まだほとんどわかっていません。

三日町以外の福与・松島などからも天井絵の寄付があったことがわかっていて、北原さんは、さらに調査を進めたいとしています。

-

伊能忠敬の食事を再現 江戸めし給食

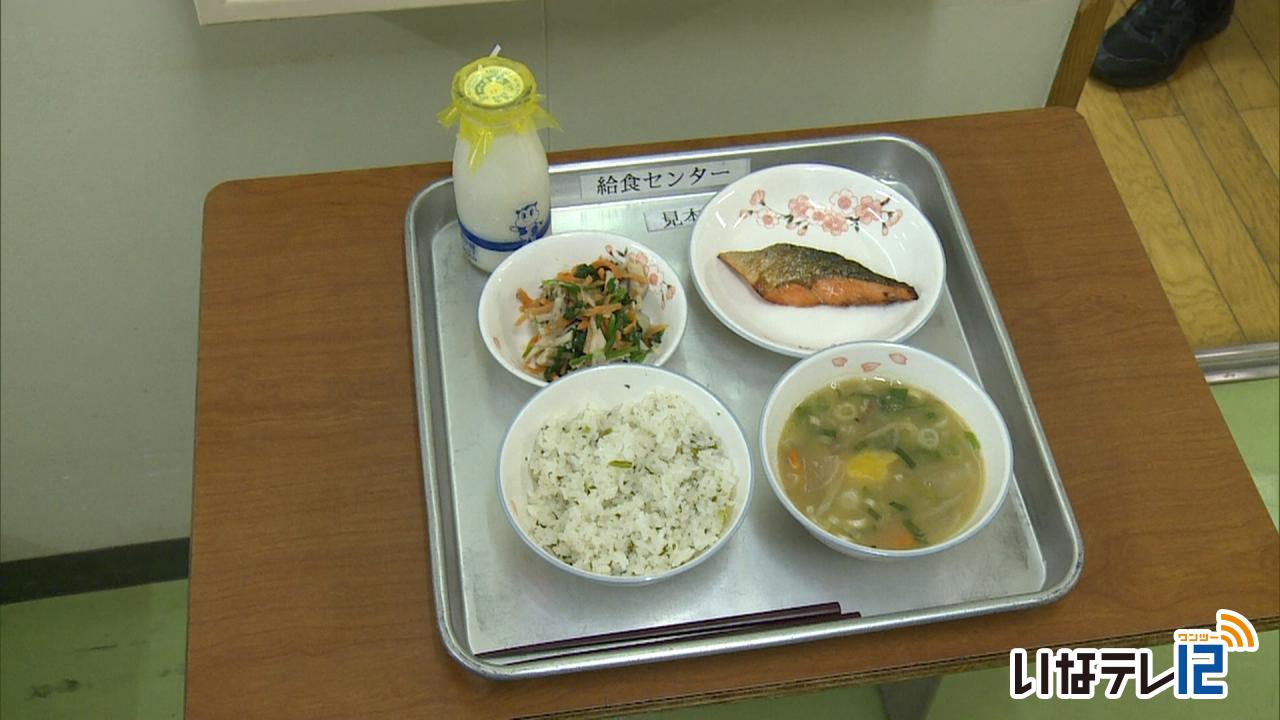

江戸時代に全国を測量して日本地図を完成させた伊能忠敬が伊那市高遠町を訪れた際に提供された食事を現代風に再現した「江戸めし給食」が、高遠町の小中学校で10日提供されました。

10日提供された江戸めし給食です。

サーモンを酒・醤油・みりんで作った調味液に漬けて焼いた「サーモンの幽庵焼き」。

当時庶民の味として親しまれていたとされるすいとんにかぼちゃを加えた「南瓜すいとん」。

当時よく使われていたという調味料の酢味噌を使った「野菜の酢味噌あえ」

茶屋などでも出されていたという野沢菜入りの「菜飯」です。

10日は高遠中学校で江戸めし給食が提供されました。

江戸めし給食は全国を測量し日本地図を完成させた伊能忠敬が1811年に高遠町を測量で訪れた際に提供された食事を現代風に再現したものです。

伊那市地域おこし協力隊で古文書活用に取り組む前田和弘さんが企画しました。

高遠町図書館には提供された食材について記録した古文書があります。

「紅鮭」など、記載されている食材を組み合わせ今回現代風に再現しました。

江戸めし給食は高遠中学校の他、高遠小、高遠北小を合わせ362人分が提供されました。

レシピは前田さんと日本料理の板前、学校の栄養士が協力して作成し、高遠町学校給食センターが調理しました。

-

伊那北高校生が南極観測隊の話を聞く

南極の観測隊に参加した人から話を聞く講義が9月22日に伊那市の伊那北高校で開かれました。

講義は長野県教育委員会とKDDI株式会社、長野県立大学との三者包括連携協定の一環で開かれたもので、伊那北高校理数科の1年生およそ30人が参加しました。

南極から地域の将来について考えるというテーマで2020年に南極地域観測隊に参加したKDDI株式会社の阿部公樹さんが講師を務めました。

阿部さんによると、今年の南極域の海氷面積は観測史上最少だったということです。

阿部さんは「南極では地球温暖化が進んでいることが良く分かる。みなさんもこれからの将来のためにしっかり考えてください」と話していました。

この講義は長野県教育委員会が開いていて、今年度は高校の授業にKDDIのビジネスノウハウを盛り込んで将来に残したい長野の魅力について考えようと県内3校で実施しています。

-

伊那養護学校 どんぐりまつり

伊那市の伊那養護学校の文化祭、どんぐりまつりが6日から2日間の日程で始まりました。

今年のどんぐりまつりのテーマは「笑顔輝け!~今しかできない青春を~」です。

校内では、小学部・中学部・高等部の作品が展示されています。

また、7日は4年ぶりに一般公開され、生徒や児童が製作した木工品や、食べ物の販売を行います。

どんぐりまつりの一般公開は、7に日の午前11時30分から午後1時30分です。

-

伊那北2年生 ケニアとオンライン交流

伊那市の伊那北高校の2年生は、アフリカ・ケニアの学生と5日オンラインで交流し、互いの国のイメージや好きな科目などを質問しあいました。

5日は伊那北高校2年学際コースの33人がテレビ会議システムを使い、ケニアの南西部にあるマラバ中等学校の生徒とオンライン交流を行いました。

日本の高校にあたるという事です。

交流では、伊那北の生徒はケニアの生徒の名前を漢字にあてはめ、ケニアの生徒は公用語のスワヒリ語に当てはめたものを紹介し合いました。

伊那北の生徒は唱歌の「ふるさと」を歌い、ケニアの生徒はダンスを披露しました。

伊那北の学際コースは、今年度新たに設置されたコースで、グローバル社会やSDGsに必要な広い学びを行っています。

ケニアとの交流は、伊那北高校の元教諭で青年海外協力隊としてケニアに派遣されている鈴木みのりさんの協力で実現しました。

-

高遠町の小中学校で「江戸めし給食」を提供へ

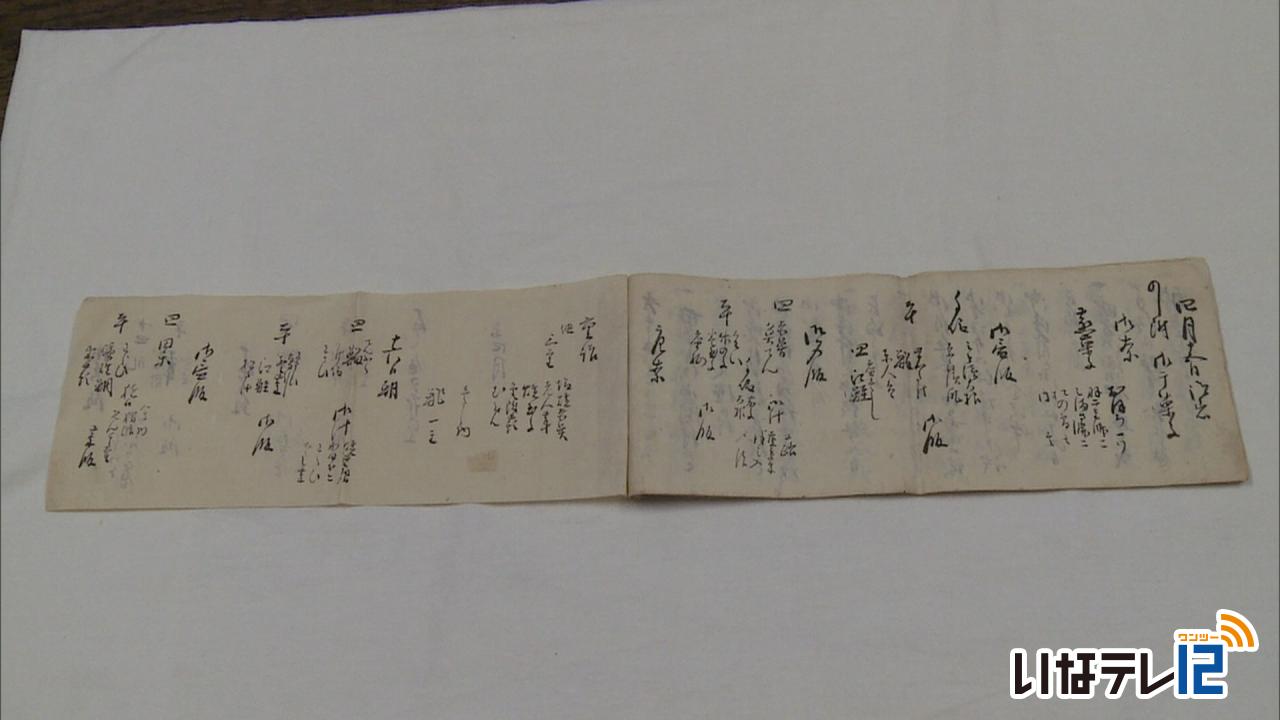

伊那市高遠町の高遠町図書館に所蔵されている江戸時代の古文書に残された献立を現代風に再現した「江戸めし給食」が10日に高遠町の小中学校で提供されます。

4日は提供を前に高遠中学校で説明会が開かれました。

説明会には高遠中学校の生徒およそ120人が参加しました。

企画したのは伊那市地域おこし協力隊の前田和弘さんです。

前田さんは、古文書活用の企画運営担当として歴史資料の解読やデジタル化に取り組んでいます。

「江戸めし給食」は江戸時代に全国を測量して日本地図を完成させた伊能忠敬が文化8年、1811年に高遠町を測量で訪れた際に高遠藩からもてなされた献立を再現したものです。

給食を通して子どもたちには地域の歴史や文化、古文書について関心を持ってほしいと企画しました。

古文書を所蔵している高遠町図書館です。

こちらが献立について書かれた古文書です。

伊能忠敬の一行は1811年4月15日に高遠町に到着しました。

昼食の献立には、みそづけ大根に赤にんじん、紅鮭などが提供されたとしています。

全部で6食提供されたと記録されていて、その中から給食には現代風にアレンジされた4品が提供されます。

献立の再現には日本料理の板前や中学校の管理栄養士が協力するということです。

「江戸めし給食」は、高遠町の小中学校で10日に提供されるということです。

-

伊那市環境展 環境やエコなど22ブース出展

環境や省エネを学ぶイベント「伊那市環境展2023」が、伊那市の上伊那クリーンセンターで1日に開かれました。

環境展は「伊那から減らそうCO2」をキャッチフレーズに、再生可能エネルギーの推進やごみの減量化などに関するブースが並び、午前中から多くの人が訪れていました。

このうち日産自動車は市内で回収したペットボトルのキャップで作ったモデルカーを使用する「わくわく日産エコスクール」を開催しました。

参加した子供たちは、ハンドルを回し、モデルカーに充電するとコースを走らせていました。

スクールでは、電気自動車の仕組みやゴミの分別についても教えていました。

また、上伊那クリーンセンターの4階では、子ども環境学習発表会が開かれました。

子ども達は「リサイクルやリユースを実践したい」「給食を残さず食べ、残飯を減らしたい」「ゴミの分別をしっかりと行いたい」などと話していいました。

伊那市環境展は、環境やエコについて楽しみながら学んでもらおうと、伊那市などでつくる実行委員会が開いているもので、企業や団体などが22のブースを出展しました。

-

上伊那の中学校で文化祭シーズン

上伊那の中学校は文化祭シーズンを迎えています。

箕輪町の箕輪中学校では「ふきはら祭」が29日から始まりました。

51回目を数える今年のテーマは「挑戦~新たな可能性~」です。

これからのふきはら祭や節目の100回目につながるように挑戦したいとの想いが込められています。

開祭式では、各クラスが文化祭への意気込みをまとめた動画が流されました。

総合的な学習の時間の発表は各学年ごと行いました。

2年生は7月の西駒ケ岳の登山の経験をまとめて発表しました。

ある生徒は「岩があって登るのが大変だったが、みんなと助け合いながら登ることができた」と話していました。

今年は4年ぶりに新型コロナの制限はなく、保護者や地域の人も訪れていました。

吹奏楽部の発表では、美術部が製作したステージバックの前で演奏を行いました。

この日は、スポーツフェスティバルのほか、学級展示も行われました。

30日は展示のほか演劇部の発表と合唱祭が開かれます。

-

東京芸大付属音楽高校 高遠町でコンサート

東京芸術大学音楽学部附属音楽高校の生徒によるコンサートが伊那市高遠町の高遠町文化体育館で27日、開かれました。

27日は、高遠小学校、高遠北小学校の児童およそ320人が演奏を楽しみました。

小学生向けの演奏の部では、秋の童謡やクラシック曲など6曲が披露されました。

演奏を披露したのは東京芸大附属高校2年生の生徒36人で、演奏修学旅行として伊那市を訪れています。

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の前身、東京音楽学校の初代校長を務めた伊澤修二の縁で、東京芸大と伊那市は交流を行っています。

附属高校が伊那市を訪れるのは今回が初めてです。

コンサートでは、高校生によるオーケストラ演奏の伴奏で児童が高遠小学校と高遠北小学校の校歌を歌いました。

主催した伊澤修二記念音楽祭実行委員会では、「伊那の子どもたちが素晴らしい演奏に触れる良い機会となった」と話していました。

きょうは他に中高生向け演奏の部も行われ、夜からは信州高遠美術館での特別演奏も行われたということです。

-

リサイクル材で環境学習用モデルカー完成

来月から伊那市で行われる日産自動車の環境学習で、全国で初めて教材にリサイクル材で作ったモデルカーを使用します。5月から市内の事業所などが連携し制作を進めてきたモデルカーが完成し、27日にお披露目されました。

27日は「NISSANエコキャップ アップサイクル プロジェクト in伊那」に参加した伊那市や日産自動車、伊那市社会福祉協議会など6者の代表がモデルカーを披露しました。

モデルカーの大きさは、全長12センチ、幅5センチです。

モーターを内蔵していて、付属の充電器を接続し充電すると、およそ25メートル走ります。

プロジェクトは、プラスチックごみの削減と再利用を目指す地産地消型の環境学習を行おうと5月にスタートしました。

日産自動車では、地球温暖化や電気自動車の仕組みなどを学ぶ環境学習を15年前から行っています。

来月から伊那で開催するスクールでは、全国で初めてリサイクルの材で作ったこのモデルカーを使用します。

原料となるキャップは、市内の小学校や公民館に回収箱を設置し、およそ30万個が集まりました。

日産自動車の遠藤和志部長は「全国で行う環境学習では、一つ一つの課題を解決しペットボトルのキャップを使った物に置き換えていきたい」と話していました。

このモデルカーを使った環境学習は、10月1日に上伊那クリーンセンターで開かれる環境展の他、市内の4つの小学校で行われるという事です。 -

学術団体が唐辛子テーマに例会

神奈川県に本部を置く学術団体「生き物文化誌学会」の唐辛子をテーマにした例会が、23日南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。

例会では、唐辛子をテーマに、学者や生産者など5人が講演しました。

このうち信州大学農学部の松島憲一教授は「信州の辛味食文化と唐辛子」と題して話をしました。

松島教授は「県内北部には漬物にして使う品種が、南部は乾燥させて使う品種が分布している。気候条件に応じた品種が分布していて、信州だけを見てもトウガラシの食文化が豊かであることがわかる」と話していました。

「生き物文化誌学会」は、生き物と人間文化の関わりを研究する学術団体です。

年に数回、テーマを設け会員向けの例会を開いています。

この例会の内容は今後 学会誌にまとめられ、販売されるということです。

-

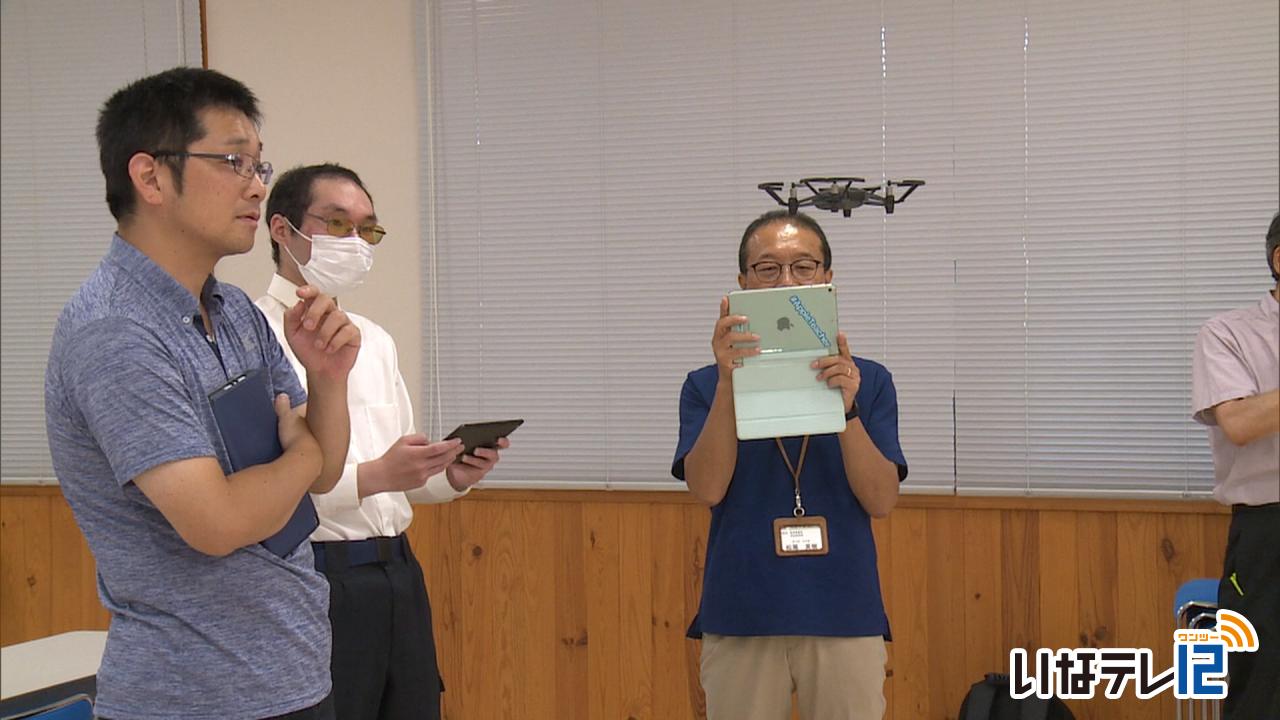

教職員向けドローンのプログラミング・操縦体験会

教職員を対象にしたドローンのプログラミング・操縦体験会が5日、南箕輪村の長野県南信工科短期大学校で開かれました。

体験会では、基本操作やプログラミングの方法について学びました。

参加者は、タブレット端末を使い、ゲーム感覚で簡単に操作できる学習アプリでプログラミングを行いました。

アプリ上のブロックを動かすことで、ドローンが動く方向や距離を決めていました。

プログラミングが終わると実際にドローンを飛ばし、動きを見ながら、距離や高さなどを調整していました。

この研修会は、上伊那地方視聴覚教育協議会が教職員にドローンを活用した学習に興味を持ってもらおうと企画したものです。

体験会には、上伊那地域の小中学校の教職員15人が参加しました。

-

伊那養護学校 演劇を活用し表現力を高めるWS

演劇を活用し、子どもたちの表現力やコミュニケーション力を高めるワークショップが、伊那市の伊那養護学校で26日に開かれました。

ワークショップには、伊那養護学校高等部の生徒と教諭30人が参加しました。

講師を務めたのは、飯田市を拠点に、演劇の様々な要素を教育に活用するドラマ教育に取り組む小林英樹さんと、長野市を拠点に演劇を使ったワークショップを企画する若林優也さんです。

この日は、6つのグループに分かれ、ゲームを行いました。

与えられたお題を、言葉を使わずに表すゲームでは、チームごとに協力していました。

主催した長野県と県教育委員会では、文化芸術振興計画の一環として、演劇やダンスなどの手法を活用し、表現力やコミュニケーション力を高める教育プログラムを2018年度から行っています。

このプログラムは、希望のあった県内の小中学校や高校、特別支援学校に講師が派遣され、伊那養護学校を含め、15校で実施されました。

-

南福地御柱祭 里曳き・建御柱

7年毎に一度行われる、伊那市富県南福地の御柱祭で、里曳きと建御柱が24日に行われました。

三と四の柱は23日に建てられ、この日は一と二之柱の里曳きが行われました。

このうち一之柱はおよそ1キロの道のりを曳行しました。

今回の里曳きは、氏子の高齢化などの理由から、トラクターを使い柱を引きました。

里曳きの途中では、南福地の保存会のメンバーが長持ちを披露しました。

南福地の御柱祭は、諏訪大社の御柱祭の翌年に行われています。

今年はおよそ90戸が氏子になっています。

柱の長さは7年ごとに3センチずつ伸ばしていて、今回の一の柱は全長6メートル83センチです。

諏訪神社に近づくと柱に綱をつけ、氏子の人たちが引き始めました。

南福地の御柱祭の最大の見せ場であり難所の石段は、掛け声と共に一気に引き上げました。

午後2時過ぎに一とニ之柱の建御柱が始まりました。

およそ200人の氏子たちが見守る中、柱が建てられました。

御幣は南福地長持ち保存会の牛山規夫さんが打ちつけました。

つけ終わると、全員で万歳をしました。

次回の南福地の御柱祭は2029年です。

-

町民モルック大会 箕輪進修の生徒がトロフィー製作

木の棒を投げてピンを倒し得点を競う北欧フィンランド発祥のスポーツ「モルック」の箕輪町民向けの大会が10月14日に箕輪町のながたドームで初めて開かれます。

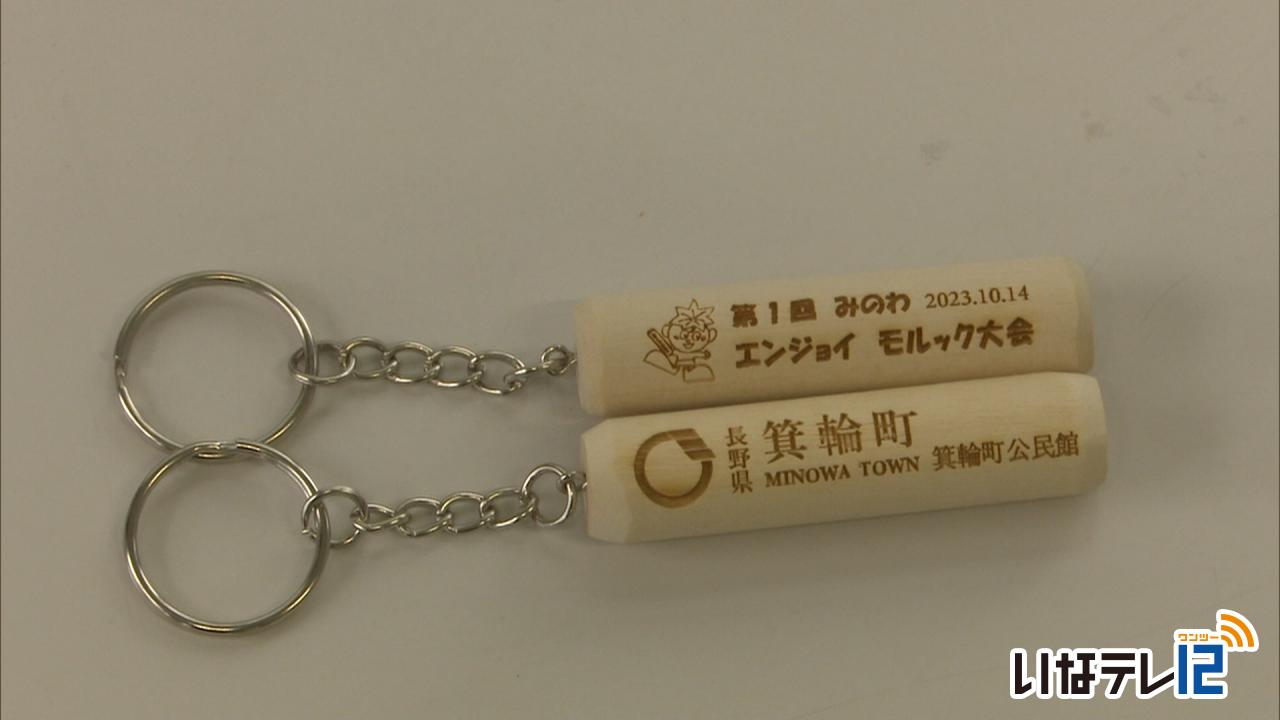

この大会の入賞者に贈られるトロフィーと参加者に贈られるキーホルダーを箕輪進修高校の生徒が製作しています。

製作しているのは、箕輪進修高校のクリエイト工学科3年生5人です。

モルック大会を主催する箕輪町公民館から依頼を受けて課題研究の授業の一環で製作しています。

キーホルダーはモルックで使う棒の形をしています。

生徒はデザインをパソコンに取り込み、レーザー加工機で大会名と日付を彫っていきました。

モルックは北欧フィンランド発祥で、木の棒を投げてピンを倒し、得点を競うスポーツです。

大会のトロフィーも同じく棒の形をしていて優勝などの文字を彫っていました。

大会の上位3チームに贈られます。

箕輪町公民館では10月14日に開かれる大会の参加チームを募集しています。

対象は小学生以上の町内に住んでいる人で2人から4人で編成したチームとなります。

参加費は1チーム500円です。

参加者全員に箕輪進修高校の生徒が製作したキーホルダーが配られます。

-

キャリア教育のあり方について考える講演会

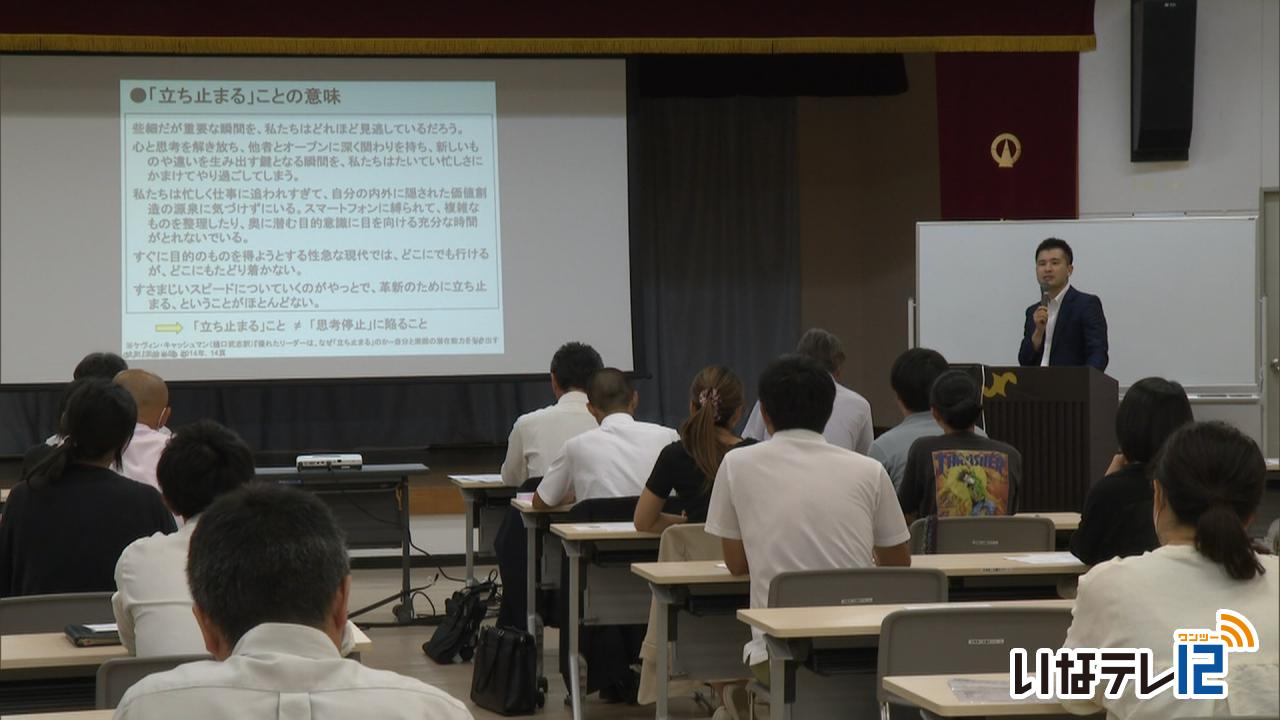

キャリア教育のあり方について考える講演会が伊那市の伊那商工会館で19日、開かれました。

講演会では、探究学習について研究を行う信州大学教職支援センター准教授の荒井英治郎さんが講師を務めました。

荒井さんは、「キャリア教育を考える上で、特定の職業を発見することではなく、自分自身が大事にしたい価値観や軸を見つけられるようにうながすことが大切だ」と話しました。

また、「社会の中に一人だけで完結できる仕事はないので、探究学習で得た経験は生徒たちにとって将来役立つものになる」と話しました。

この講演会は、去年11月に伊那商工会議所内に新しく設置された、上伊那の高校再編を見据え、商工業者の立場で次世代育成への関わり方を考える教育再生特別委員会の主催で開かれました。

19日は、教職員や企業の人事担当者などおよそ50人が参加しました。

-

西春近南小学校で運動会

秋の運動会シーズンが始まり、伊那市内の小学校で運動会が16日に開かれました。

西春近南小学校でも運動会が開かれ、全校135人の児童が紅組と白組に分かれて競い合いました。

3年生のかけっこでは、ゴールを目指して走っていました。

5・6年生の全員が参加したリレーでは、児童や保護者の声援を受けながらバトンを渡していました。

1・2年生はダンス「かぜ吹け!伊那の谷」を披露しました。

西春近南小学校では「暑い日が続き練習も大変だったが、児童が頑張る姿を沢山の人に見てもらえて嬉しい」と話していました。

-

高遠町歴博 特別展「高遠城のお稲荷さん」

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で、高遠城二ノ丸厩稲荷本殿・上屋とその奉納品が県宝に指定されたことを記念した特別展「高遠城のお稲荷さん」が開かれています。

会場には、厩稲荷の奉納品を中心に、高遠城の稲荷社に関係する資料、110点ほどが展示されています。

厩稲荷とその奉納品は、明治になり高遠城が廃城となる際、最後の藩主から、宮田村の小田切家に贈られたもので、150年にわたり大切に保管されてきました。

今年3月、本殿や奉納品などが長野県宝に指定されたことを受け、今回の特別展が開かれました。

高遠城内には、古地図によると8つの稲荷社があったとされていますが、厩稲荷以外の詳細は不明でした。

しかし、旧馬島家住宅にある社を調査したところ、高遠城内にあった稲荷社だと考えられるということで、今回の展示会場で初公開されました。

小田切家に残されていた奉納品は、丁寧に補修を繰り返して保管してきたところに民俗的な価値があるということです。

特別展 高遠城のお稲荷さんは、12月10日まで、高遠町歴史博物館で開かれています。

入館料は、一般は400円、高校生以下は無料です。

191/(月)