-

久保直子『武満徹の世界をうたう』

長野市出身のソプラノ歌手久保直子さんのコンサート『武満徹の世界をうたう』が24日、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館別館VITA AMORで開かれた。約100人の聴衆が集まり、つややかなソプラノの響きを楽しんだ。

久保さんは『小さな空』『死んだ男の残したものは』『翼』など、武満徹の作品集『SONGS』に収められた14曲を熱唱=写真。さまざまなタイプの曲を自在に歌いこなす久保さんのソプラノに、会場の聴衆は目を閉じてうっとりと聴き入っていた。

久保さんは元音楽教諭。駒ケ根市の混声合唱団「明日歌」に参加していたこともある。 -

小中学生アルプスふれあいキャンプ

自然体験活動を通して子どもたちの自主性や社会性の育成を図ろうと駒ケ根市教育委員会と駒ケ根市内校長会は24日、06年度アルプスふれあいキャンプ(第1次)を同市赤穂北割一区の駒ケ根キャンプセンターで開いた。市内の小中学生約40人が参加し、はんごう炊さんやゲームなど、自然の中でのキャンプを楽しんだ。スタッフとして高校生のほか、駒ケ根VYS、看護大の学生ら約40人が参加し、かいがいしく小中学生らの面倒をみた。

参加した小中学生は当初互いに顔を知らない同士で表情も固かったが、全員で「だるまさんが転んだ」などのゲームをするうち徐々に緊張感もほぐれ、打ち解けて楽しそうに笑い合っていた。

中原稲雄教育長はあいさつで「人と人との触れ合いがこのキャンプの目的。互いにバカになり、仲良しになって楽しく過ごしてください」と呼び掛けた。

キャンプは1泊2日。25日はミニウォークラリーなどを楽しむ。第2次キャンプは7月30日から3泊4日の日程で戸倉山キャンプ場で開かれる。 -

第6回みのわ芸術祭

みのわ芸術文化協会(藤田隆美会長)の第6回みのわ芸術祭は25日まで、箕輪町文化センターで開いている。24日はステージ発表があり、10プログラムで日本舞踊や箏の演奏など会員が熱演を繰り広げた。

協会は、芸術文化のもつ感動と楽しみの輪を広げ、より豊かな町づくりに貢献するとともに、文化活動参加の質と量を高め、より豊かで彩りある生き方を目指そうと活動している。芸術祭は、協会員のみによる催しで、作品展示会とステージ発表で広く町民に日ごろの活動の成果を発表する。

ステージ発表は、あでやかな日本舞踊、しっとりとした箏や尺八の演奏、数種類のハーモニカによる演奏などを披露。観客は熱の入ったステージに盛大な拍手を送った。

協会副会長の大槻武治さんによる山本鼎と農民美術についての「足元からの芸術文化」の発表もあった。

展示会は俳句、短歌、陶芸、書、ちぎり絵、アートフラワー、ろうけつ染め、木彫と、幅広い分野で会員が研さんを積んだ作品を並べている。展示は25日午後4時まで。 -

高校改革プラン一斉実施反対を訴えるチラシ配り

長野県高教組上伊那支部(伊澤英喜支部長)は23日、高校改革プランの一斉実施反対を訴えるチラシを伊那市駅前ビル・いなっせ周辺で配った=写真。

この日、同支部が訴えた内容は(1)実施計画に対して地域・学校の合意を得ること(2)一斉実施ではなく、現場の要望や検討状況を最大限尊重し、十分な時間をかけること(3)受験生に不安を与えたり影響がないよう、一斉実施を控えること竏窒ネど。

県教育委員会は今年3月、高校改革プラン実施計画の中で、地域の認知度が低い多部制・単位制高校の再編は08年度、それ以外の高校は07年度の生徒募集までに進める方針を打ち出した。上伊那でも、箕輪工業高校と上伊那上農高校定時制が、新しい他部制・単位制高校の検討を進めているが、伊澤支部長は「新しい学校をつくるには最低でも2、3年が必要。多部制・単位制も1年の猶予では足りない」として、慎重な進行を求めた。

チラシを受け取った伊那市に住む60代の女性は「長谷などから来ている生徒は通うのが困難となってしまう。校舎や人件費の削減で県財政の負担は軽減されるかもしれないが、家庭への負担は大きくなる。教育には一番お金をかけてほしい」と話していた。 -

酒井さん2年ぶりのなごみ家コンサート

宮田村北割区のマリンバ奏者酒井保美さんが25日、2年ぶりに自身が勤務する村の福祉交流施設なごみ家でコンサートを開く。精神障害を抱え病気と向き合いながら、仕事や音楽活動を続けているが、「今までの体験を通じて考えたり、感じたことをコンサートに織り込めたら」と話している。

曲目はコスモスやノクターン、さくらさくらなどを予定。友人の倉田しのぶさんがピアノ伴奏、謎のミュージシャン伴想考さんもギターで友情出演する。

酒井さんは左半身がしびれる病気とも闘っているが、昨年末に駒ヶ根病院(駒ヶ根市)の病院祭で1年4カ月ぶりに音楽活動を再開。

ホームグラウンドのなごみ家では久しぶりのコンサートとなるが、今の想いを演奏にぶつけようと意欲を高めている。

入場無料で、午後1時半開演。問い合わせはなごみ家85・2922まで。 -

プール開きしたのに、泳げない?

プール開きしたはずなのに、水がない?‐。宮田村宮田中学校の改修したばかりのプールに不具合がみつかり、使用を中止している。来月2日に中体連南信大会を控える水泳部は、宮田小学校のプールを借りて練習。今月中に修理し、7月からの授業には間に合わせる。

村は1600万円余りかけて、さびなどが露出したプール本体に、新たに防水シートを施工する改修を実施した。

水泳の授業は7月に入ってからだが、水泳部の練習があるため今月5日にプール開き。

しかしその後、新たなシートと本体部分の間に浸水していることが判明した。現在は水を抜いて、使用を見合わせている。

村教委は「今月中には修理して使えるよう対応したい」と話した。 -

英語弁論大会で上農の御子柴すみれさんが全国大会へ出場

全国の高校生が英語で主張し合う第26回英語弁論大会の県予選が23日、南箕輪村の上伊那農業高校であった。モンゴルで感じた自身の思いを訴えた上伊那農業高校生物学科2年の御子柴すみれさんが、最優秀賞を獲得。長野県代表に決定した。

国際理解への関心を深めることなどを目的とした大会。参加者は、制限時間内に英語弁論を展開し、論旨、態度、音声の総合評価で競い合う。今年は、県下7校から17人が参加した。

御子柴さんは「遊牧民の生活に魅せられて」と題して過去に訪れたモンゴルで感じた思いを発表=写真。

現地を訪れるまでは馬、大草原など、雄大な自然のイメージが強かったが、首都、ウラン・バートルでは、近代化が進み、都市の片隅には、親を失った子どもたちがマンホールで生活をしていた。一方、田舎では、今なお遊牧生活が営まれており、その中にある人々の温かさに触れる。

御子柴さんは、多くの人が物質的な豊かさを求めて遊牧生活を離れつつ実情にある「本当に都市の方が幸せなのでしょうか」と、複雑な思いを投げかけた。

留学生による日本語弁論大会の予選もあり、県内で唯一参加した赤穂高校のスティーブン・オーエンさんが全国大会に出場する。 -

伊那北高校・ペン祭参加を呼びかける仮装行列

伊那北高校の学園祭「ペン祭」の一般公開に先立ち23日、動物やアニメのキャラクターなどを装った伊那北高校生徒らによる仮装行列が伊那市であり、多くの参加を呼びかけた。

52回目となる今年のテーマは「異質上等縲怩サんなお前が好きなんだ縲怐v。

24日の公開時間は午前11時半縲恁゚後4時。漫画「サザエさん」でマスオさん役を務める声優・増岡弘さんによる記念講演「認め合うことの大切さ縲恷ミ会に羽ばたく君たちへ縲怐vが、午前9時半から同校小体育館であり、午後1時半からは同じ会場で音楽部による定期演奏会もある。

25日の一般公開は午前9時半縲恁゚後4時。午前10時半からは吹奏楽部が、午後1時半からはギター部によるライブがある。

また、両日とも同校OBによる作品展「第7回薫ヶ丘美術展」が薫ヶ丘会館特設会場である。 -

箕輪中3年生が戦争体験談聞く

箕輪中学校体育館で21日、第2次世界大戦の体験を語り継ぐ沖縄県出身の語り部、元教師親里千津子さん=長野市在住=の講演会があった=写真。体験記に耳を傾けた3年生約240人らは、神妙な面持ちで現在ある平和とは何かを考えた。

「平和を願い戦争を語り継ぐ会」と題し、同町遺族会(竹入弘人会長)が企画した行事。戦争を知らない、未来を担う生徒たちに聞いてもらおうと、初めて参加を呼び掛けた。

親里さんは、米軍の空襲で母親と祖父を亡くした時、涙も出ずひたすら家族の髪を遺品として持ち返ったことなど、生徒たちと同年代に体験した沖縄戦の悲話を回想しながら語った。

「今は過去の戦争の歴史をしっかり学んで、2度と同じ悲しみを起こさせないことができる。物事の善悪をしっかりと判断できる人になり、命を大切にできる人として、戦争の語り部になって」と呼び掛けた。

3年生は社会科の夏休みの課題として、昨年度から体験談をまとめる「戦争新聞」の制作をしている。同学校では学習の導入のきっかけになればと参加。本年も一人ひとりが新聞づくりに取り組む。 -

高遠高校福祉コース2年生が実習

高遠高校福祉コースの2年生30人は地元の保育園で実習している。22日は、15人が高遠第一保育園を訪問。園児との触れ合いを通して、職員の仕事内容を学び、保育のあり方に理解を深めた。

生徒たちは3歳未満児から年長組に分散し、折り紙や手遊び、ぶらんこなどをした。この日は防災訓練もあり、生徒たちは園児の手をとって迅速に避難するなど積極的に取り組んだ。

初めての実習とあって園児との接し方に戸惑いをみせていたが、言葉遣いを変えたり、園児と同じ目の高さで接していた。

保育士に関心があるという山本瞳さん(17)は「子どもの気持ちになって考えることが難しい」と感想を話していた。

2年生は2班に分かれ、もう一班の15人は15日に第四保育園に訪れた。実習は秋にも予定している。 -

駒ケ岳3つの神社で例大祭

中央アルプス駒ケ岳(本岳)、中岳、宝剣岳の各山頂にある3つの駒ケ岳神社で18日、例大祭があった。宮田村の有志でつくる同奉賛会(田辺一清大総代)が、登山者や地域の安全を祈願して毎年夏山シーズンにあわせて開いているもの。残雪を踏み分け、14人が標高3千m近い3つの社を参拝した。

ロープウェーを降りた千畳敷カール内は、例年に比べかなり残雪が多かったが、参加した総代らは汗を流して頂上へ。

3つの神社に足を運び、シーズンの安全などを祈った。

もともと神社は村が管理していたが、20年ほど前の建て替え時に協力しようと、住民有志で奉賛会が発足。以来、管理を続けている。

この日は頂上の神社で、社殿を風雨から守る石積みの擁壁(ようへき)が雪の重みで崩れているのも確認。今後修復に入る。 -

赤穂小音楽会

駒ケ根市の赤穂小学校(高野普校長)は21日、全校音楽会を開いた。この日のために懸命に練習を重ねてきた児童らは学級ごとに代わる代わるステージに上がり、クラシックやポピュラー、唱歌などそれぞれの曲を披露。全校児童や教職員、保護者らが見つめる緊張の中で精いっぱいの合唱や合奏を聴かせた。

6年3組は大御食神社ゆかりの音楽劇『赤須村の獅子退治』をステージ狭しと熱演し「さすが最上級生だ」と会場からの大きな拍手を受けた。5年2組はアフリカ・セネガルの出身者に直接指導を受けたというアフリカンドラムを演奏。力強いリズムを体育館いっぱいに響かせた=写真。

会場には多くの保護者らが詰め掛け、ビデオカメラなどを構えながらステージでの児童らの演奏ぶりをじっと見つめていた。 -

子どもたちに最高の音楽を

アンサンブル信州in宮田が7月8日に4回目の定期演奏会

宮田村を拠点に国内外の新進気鋭の若手演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の第4回定期演奏会は7月8日、駒ヶ根市文化会館で開く。子どもたちに最高の音楽を届けたいと、今年も昼の部には小中学生1000人を無料招待。難曲とされるチャイコフスキーの弦楽6重奏曲に挑戦するなど、25人の若き団員たちが一流の室内楽を伊那谷で再現する。

地元有志らでつくる「アンサンブルを育てる会」が主催。東京音楽大学前学長の兎束俊之さんが音楽芸術監督を務める、年に一度のフルメンバーによる演奏会だ。

注目のコントラバス奏者小宮正寛さんをはじめ、新たに6人が参加。よりパワフルな陣容となった。

当日はバンハルのコントラバス協奏曲、生誕250年を記念して各地で盛りあがっているモーツァルトの器楽合奏曲を演奏。

一流プレイヤーでも苦労するチャイコフスキーの「フィレンツェの思い出」は、6重奏曲をフルメンバーで演奏する。

「誰もがやりたいが、良いプレイヤーでなければ弾きこなせない。私たちが立体感あふれる演奏をお聞かせする」と兎束さん。「子どもたちの心に音楽をぶつけていきたい」と意気込みを語る。

昼の部は午後2時からで、地元宮田小中学校の生徒らを招待。さらに上伊那各地の学校などにも参加を呼びかけて無料で招く。

一般対象の夜の部は午後5時半開場、6時開演。入場券は前売り3千円、当日3500円で、宮田村民会館のほか、駒ヶ根市、県伊那、飯島町の各文化会館などで取り扱っている。問い合わせは育てる会事務局85・4220、昼の部については宮田中学校瀧澤さん85・2004まで。 -

ハワイアンバンド40年の時を経て再結成

還暦迎え今も青春

復活ライブ大成功

1960年代を中心にハワイアンバンドを組んで音楽活動していた宮田村の男女5人が、約40年ぶりに再結成。21日に同村デイサービスセンターを慰問して復活ライブを開いた。当時10代、20代だったメンバーの多くは還暦を迎えたが、今再び青春を謳歌(おうか)している。

メンバーはリーダーでベースの蓑和茂さん(65)=町3区=、ウクレレ、ボーカル担当の小沢常明さん(68)=町1区=、松浦映子さん(60)=南割区=、スチールギターの北原琴治さん(60)=大原区=、サイドギターの小林孝さん(58)=町2区=。

新たにバンド名を「宮田プラムハワイアンズ(MPH)」と名付けた。

5人は同じ職場の元同僚で、若かりし頃にバンドを結成。ダンスホールなどでライブ活動もしていた。

その後、多くのメンバーは楽器にふれることもなかったが、「余暇をみんなで楽しもう」と今年になって再び集まった。

この日のライブではハワイアンのほか、かつて演奏していた当時の歌謡曲なども披露。

懐かしいメロディに観客の高齢者たちは口ずさんだり、体でリズムを取るなど大盛況。

想定していなかったアンコールも求めらたメンバーは「青春が戻ってきた感じ」と笑顔が広がった。

2月から本格的に練習を開始。「まだまだ未熟だが、昔の感覚が徐々に戻ってきた」と小沢さん。

今後も施設などに出かけ演奏活動する予定だが、蓑和さんは「もっと練習して、多くの人に喜んでもらえたら」と話した。 -

声掛けへの対応学ぶ 伊那市・高遠小で防犯訓練

伊那市の高遠小学校(白鳥彰政校長、252人)は19日、伊那署の協力を得て、児童に対する声かけ対策のための防犯訓練を校庭でした。子どもたちは有事にそなえ、自分たちで身の安全を守る方法を真剣に学んだ。

訓練は署員が演じる不審者役が車内から声をかける想定。2、4、6年生それぞれの代表2人ずつが、全校児童の前で模範となる対策方法を披露した。

不審者役は「チョコレートをあげるから」などと誘惑したが、児童らは「いりません」とはっきりと断り、防犯ブザーを鳴らして対応した。

高遠町交番の岩井智昭交番所長は「不審者と距離を取って対応し、身の危険を感じたら近くの家に逃げ込むこと。防犯ブザーを持っていない時は、大声を出して助けを求める」などと指導した。

模範披露した4年東組の保科沙矢夏ちゃんは「今のは訓練だったので防犯ブザーを鳴らせたが、本番だったら怖い。不審者に会ったら1メートル以上の距離を取って、大声で助けを求めるようにしたい」と気持ちを引き締めていた。

本年に入って伊那署管内で発生した、不審者の声かけなどの事案は10件。高遠町内では発生していない。 -

上農定時制振興会総会

上伊那農業高校定時制振興会(小坂樫男会長)の総会が25日、同校であった。高校改革プランに基づく箕輪工業高校との統合に話が及び「定時制のメリットへの認識は一緒だが、全体の流れは夜間定時の良さを生かすために動いていない」など、統合に向けて進められている準備に対する不満が相次いだ。

箕輪工業と上伊那農業定時制は現在、箕輪工業の施設を使って新しく設置される多部制・単位制高校に移管するための準備を進めている。しかし、箕輪工業を視察した教諭の一人は、箕輪工業の現状施設の狭さ、不十分さを指摘し「上農定時の良さの一つは、独立した空間が確保できていること。しかし、あの状況では夜間部独自の教室を確保することすら難しい。施設確保は最低限必要」と指摘。

また、伊那地区の定時制生徒が増加する傾向から、夜間定時を現在の場所に残すための働きかけを求める声もあったが、小坂会長は「全体の協議の中で決定したことを変更することは無理。夜間定時の良さを残す形でやっていくしかない」と語った。 -

俳優

黒河内雅子さん

6月22日に駒ケ根市文化会館で行われる前進座公演『銃口』(三浦綾子原作)に愛国教師・杉野恵子役で出演する。

「原作には出てこない役です。でも3年前の初演から同じ役を演じているので思い入れは深い。戦争をテーマにした重い作品と思われがちですが、先生と生徒のやり取りの中にはほのぼのする情景や笑いのある場面などもあります。実は地元での子ども向けではない一般公演は初めて。秋には伊那市で『出雲阿国』の公演もあって、今まで全然なかったのに急に地元公演が2回。誰に会うか分からないのでバカはできないですね(笑)」

◇ ◇

「俳優を志したのにはこれというきっかけはないんです。流れに乗っているうちにここに行き着いたという感じ」

仙醸で知られる高遠の造り酒屋に生まれた。高校生の時、駒ケ根で劇団四季の『ジーザス・クライスト・スーパースター』を見て感動。

「女優ってテレビに出ているきれいな人たちで、自分とはかけ離れた存在だと思っていたし、なろうとも思わなかった。でも舞台の世界では役者がそれぞれの個性を発揮しているように見えた」

獨協大外国語学部に在学中、夜間俳優学校に通って演劇を学び、卒業と同時に前進座に入団。

「初舞台は大阪道頓堀の中座でしたが、もう必死。歌舞伎ものだったんですが、かつらをつけることだけでも精いっぱいで、演技がどうこう以前の問題でした」

「舞台であまり失敗はしたことはない」というが、かけていた眼鏡をはずみで床に落としてしまったことがある。「さりげなく拾ったつもりだったけれど、お客さんにはきっと失敗だって分かっただろうな」

公演当日にインフルエンザにかかったこともある。「それでもやらなければならないのが俳優のつらいところ。でもやめようと思ったことは一度もない」と断言する。

◇ ◇

年間平均100縲・50ステージをこなす。昨年は200ステージに出演した。入団以降女優として十数年がたつが「中堅女優なんてとんでもない。まだまだです。何しろ周りにいるのがすごい人たちばかりなので…」。

「まじめで、何かに夢中になると周りが見えなくなるタイプ。もともと器用な方ではないので、どの役を演じても自分にぴったりしない気がするんです。だから本当に自分に合った役に出合ってみたい。あと、一度やってみたいのは極悪人の役かな…」

「うれしいのはお客さんが笑ってくれること。私の演技を見ているお客さんがどう感じているかが分かる瞬間がある。そんな時は最高の気持ちですね」

(白鳥文男) -

権兵衛トンネル開通記念の第九演奏会

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通記念の「手づくりの第九演奏会」が18日、県伊那文化会館であった。一般公募した団員約300人の迫力ある歌声で、会場を埋めた観客約1300人を魅了。演奏後、しばらくの間、拍手が鳴り止まなかった。

曲目は、ベートベン交響曲第9番二短調「合唱付」作品125の第1縲・楽章。伊那市出身の征矢健之介さん=東京シティーフィルバイオリン奏者=の指揮に加え、地元のソリスト4人が出演した。

昨年6月から練習を積み重ねてきた両地域の団員は小学生から年配者までで、総勢90人の伊那フィルハーモニー交響楽団の演奏に合わせ、ドイツ語で歌い上げた。

1時間半にわたる演奏が終わると、会場から「ブラボー」の声がかかった。

団員は口々に「ステージから観客が見え、気持ちよく歌えた」「伊那と木曽の住民が一緒になって作り上げた演奏会はいい思い出になる」と成功を喜んだ。 -

高遠北小で大型紙芝居

伊那市の高遠北小学校で17日、大型紙芝居の読み聞かせがあった。全児童約60人が集まり、地元の民話に聞き入った。

読書週間(12縲・8日)に合わせ、大型紙芝居のボランティアグループ「糸ぐるま」の久保田文子さん=長谷=に出演を初めて依頼した。

久保田さんは和服姿で登場し「お宮の絵馬」と「黒河内長者屋敷」を披露。

「お宮竏秩vは、諏訪社に掲げた絵から馬が飛び出し、村の田畑を荒らしていたことを知った村人がまちの絵師に頼み、くいと縄を描き込んでもらい、それ以来、田畑が荒らされなくなったという話。

児童たちは、切り絵で仕上げた紙芝居に見入り「馬はかわいそうだけど、畑が荒らされなくなってよかった」と感想を述べた。

読書週間の期間中には、図書委員会によるペープサートの発表もあった。 -

夏まつりにむけ、踊り練習開始

2年に1度の宮田村「みやだ夏まつり」が来月に迫り、イベントの中心となる踊り連の練習が15日夜に役場であった。村内全11区などから指導責任者約40人が出席。町3区の春日悦子さん、町2区の伊藤みつ子さんから手ほどきを受けた。今後は各地区で練習を積み、7月16日の本番では1300人ほどが踊りの輪を繰り広げる。

新宮田音頭と村のイメージソング「心をこめていつまでも」の2曲にあわせ、村内全地区が息のあった振り付けで練り歩く。

この日の練習に参加した多くは経験者だったが、春日さん、伊藤さんは魅せるポイントを示しながら指導。繰り返し踊り、表現の美しさやフォームの正確さを確認していた。

毎回踊り連に華を添えている宮田小学校2年生と保護者だが、今年も参加が決定。この日も担任教諭が練習に加わり、来週から始まる児童の練習に備えた。 -

あばれ神輿今再び

町1区の小田切さん、伝統の祇園祭にむけて製作順調

350年の歴史を誇る宮田村津島神社祇園祭宵祭りを来月15日に控え、主役となる「あばれ神輿(みこし)」の製作が進んでいる。祭りの最後に境内石段から投げ落として粉々になるため、毎年全てを新調。今年は小田切建築=町1区=の小田切保鉱さん(63)が手がけ、寸分変わらぬ姿によみがえらせている。

同神社の氏子である町1区、町2区、町3区の大工が毎年回り番で製作するのがしきたり。

小田切さんは40年ほど携わるベテランで、今回で17基目となった。

以前は数人の大工が協力してつくったというが、今は1人。それでも先輩譲りの技術と型板を駆使して、・ス壊れる運命・スの神輿を見事に再生している。

若い頃は神輿を担いだこともあり、壊す側としてのポイントも心得ている。

「壊れるのが早過ぎても、遅過ぎてもダメ。タイミング良く壊れるように、強度などは意識するね」と話す。

屋根の曲線や鳥居の造作など、普段手がけている一般住宅の建築とは違った技術も要求される。

「簡単にできるものは一つもない。この年になっても毎回勉強することばかりさ」。

現在、神輿を造れるのは各区1人の計3人だけ。厳しい後継問題にも直面しているが、妥協を許さない職人が今年も祭りを支えている。 -

高原美術館で小学生ワークショップ

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は16日、伊那市の西春近南小学校2年生を対象にしたワークショップを同館で開いた。児童らは館内の展示作品を見学した後、それぞれ絵画の制作に挑戦した。

松井君子副館長が与えたテーマは「花と花の名前」。40分間で仕上げなければならないとあって児童らは早速画用紙に向かい、思い思いに絵筆やクレヨンを走らせた。サクラやヒマワリ、チューリップなどを描いた絵が完成すると、1枚ずつ皆に示しながら全員で感想を述べ合った=写真。児童らは「きれい」「色がかわいい」、「松井副館長も「丁寧に描けている」「勢いのある絵」「色使いが暖かいね」などとそれぞれの作品を褒めた。児童らは「絵の描き方を教わって楽しかった」「うまく描けなかったけど面白かった」などと笑顔で話していた。 -

箕輪東小で読書集会

図書委員がペープサート発表

箕輪町立箕輪東小学校の図書委員会(委員14人)は16日、読書週間に合わせた読書集会で、全校児童の前でペープサートを発表し、本の楽しさを伝えた。

図書館にある本「へんしんトイレ」をペープサートで発表。図書委員が6月に入ってから毎朝練習を重ねた。発表前日は放課後も練習して本番を迎えた。

トイレに入ると変身してしまうという楽しい話で、女の子のまこちゃんがコマに、ノートが殿にと次々に変身。見ていた児童は、次は何に変身するかと予想しながら乗り出すように見入り、トンボがボトンとウンチになって出てくると笑って楽しんでいた。

図書委員は、12日からの読書週間中に図書館に来た児童に手作りのしおりを配ったり、ポスターを作るなど活動。「おもしろい本がたくさんあるので、いっぱい図書館に来てください」と呼びかけた。

週間中は朝読書、校長による大型紙芝居、図書館司書の読み聞かせ、本年度同校に着任した教諭5人が毎日交代で昼に10分間の読み聞かせなど、本に親しむ企画が毎日あり、廊下には「先生のおすすめ本」コーナーも設けた。 -

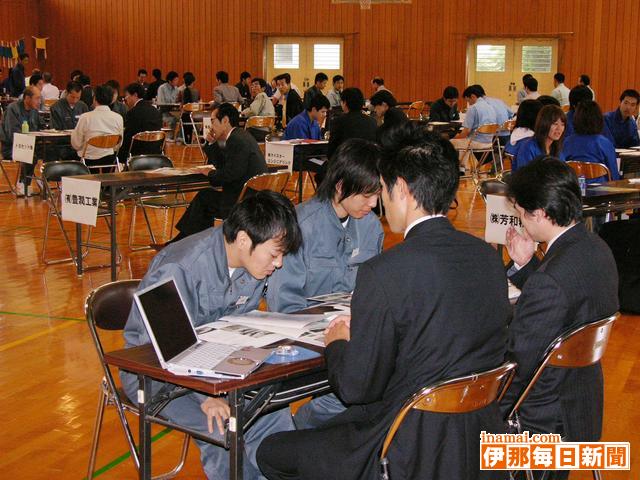

伊那技専・企業と個別面接式説明会

南箕輪村の県伊那技術専門校(石川秀延校長)は15日、同校で、合同就職説明会を開いた=写真。直接面接によって企業の概要などを知ることで、学生らは目的を持った就職活動への意識を高めた。

求人募集している企業を同校に招き、個別説明による相互理解を深める目的。これまでは職安主催の説明会への参加や、学生が企業を訪問するなどの就職活動の機会しかなく、初めての試みとなった。

上伊那を中心に県内外からメカトロニクス、ソフトウェア設計関係の32社が参加。今年度の修了生ら79人が個別面接で、業務や採用内容の説明、就職活動に役立つ情報などの助言を受けた。

伊那技術専門校の昨年度の就職率は80パーセント以上で、石川校長は「就職に向け、具体的にどんな勉強について学べばよいかを面接で知ることで、就職意識は向上し、就職率に反映できれば」と期待。来年度以降の合同説明会の定着を目指している。 -

宮田小、中学校の自律学級が交流

宮田村の宮田小、中学校自律学級は15日、交流会を開いた。駒ヶ根市の森と水のアウトドア体験広場に出かけ、野外遊びを満喫。学校、学年の枠を超え、互いの絆を深めた。

時折雨がぱらつく天候だったが、子どもたちは元気一杯。遊具で遊んだり、太田切川の河原で石を拾って工作したりと楽しんだ。

駒ヶ根ファームではお楽しみのアイスクリーム。食べながらにぎやかに談笑していた。

時には中学生の先輩が後輩の小学生の世話を焼く姿も。担任教諭らは「互いのことを理解し、つながりを持つ良い機会になった」と話していた。

昨年は養護学級も交えた交流会を開いたが、小中の交流は今年度初めて。 -

東伊那小でプール開き

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で14日、市内で初めてのプール開きが行われた。午前11時の気温、水温は共に24度。真夏を思わせるような強い日差しの下で児童らは早速大きな水しぶきと歓声を上げていた=写真。

小川校長は清めの塩とお神酒で水の安全を祈願し「目標を持って楽しく、安全に泳ごう。たくさん泳いで夏の終わりには素晴らしい体をつくってください」と児童らに呼び掛けた。 -

中沢小各学年で「炭焼き」テーマに取り組み

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は7月1日に市内小中学校などで行われる「第13回学校と地域竏註カ涯学習フォーラム」(信濃教育会、駒ケ根市教育委員会など主催)に向け、全校を挙げて炭焼きをテーマにした学習に取り組んでいる。各学年ごとに「炭の火おこし」「ドラム缶の炭焼き窯作り」などの目標を定め、総合的な学習の時間などを利用して着々と準備を進めている。

4年生(原茂教諭)はカヤを使った炭俵作りに挑戦する。地域に伝わる伝統的な炭俵の作り方を地元のお年寄りに教えてもらうことで地場産業だった炭焼きについての理解を深め、郷土の文化に触れる狙い。6日に材料のカヤを近くの山で刈り取り、14日には編み方の練習をした。編み方の基本を習った児童らは実際にやってみてうまくいかなかったり、疑問に感じた点などを互いに出し合い「こうすればいいんじゃないの」などと話し合うなど、真剣な表情で試行錯誤を繰り返していた=写真。原教諭は「苦労して炭俵を作ることが地域の伝統文化について考えるきっかけになってくれれば」と話している。

公開授業は7月1日午前9時35分縲・0時20分。 -

権兵衛トンネル開通記念 第九演奏会近づく

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通記念の「手づくりの第九演奏会」が18日に迫った。練習にも熱が入り、団員たちは「すばらしい演奏会にしたい」と心待ちにしている。

団員は公募で、伊那・木曽地域の住民有志360人が集まった。都合などにより298人まで減ったが、息を合わせ、ベートーベンの「第九」をドイツ語で歌い上げる。

団員の中には、家族で参加する人たちが数組いる。

伊那市西春近の主婦春日桂子さん(64)もその一人。団員を募集していることが朝食の話題に上がり「めったにないことだから」と長男夫婦と小中高生の孫3人と一緒に申し込んだ。

昨年6月から始まった練習日には、家族が1台の自動車に乗り込み、それぞれのパートを歌いながら会場へ。「子どもたちのほうが歌詞を覚えるのが早かった」という。オーケストラとの合同練習を重ね「いよいよ来たかという感じ。権兵衛トンネル開通記念の演奏会で歌ったことが、いい思い出になれば」といい緊張感を持ちながら、本番に臨む。

「第九を歌う会」の北沢理光実行委員長は「オーケストラとの合わせにも慣れ、思った以上に仕上がりはいい。本番になると、さらに力を発揮する」と話す。また、トンネル開通をきっかけに、両地域で開く音楽祭にそれぞれ出演依頼があるなど新たな文化交流の広がりに期待している。

演奏会は18日午後2時から、県伊那文化会館で開く。指揮者の征矢健之介さん=東京シティーフィルバイオリン奏者、伊那市出身=のほか、地元のソリストが出演。オーケストラは伊那フィルハーモニー交響楽団が務める。

チケットはほぼ完売で、当日券を用意する。

問い合わせは、市生涯学習センター内の第九実行委員会(TEL78・5801)へ。 -

田中下遺跡見学会

約6千年前の縄文時代前期の竪穴式住居跡が新たに見つかった宮田村の田中下遺跡で10・11日の2日間、現地見学会が行われた。歴史に興味のある村民らが次々に訪れ「すごいね」などと感心しながら住居跡や土器などに見入った=写真。説明に当たった村教育委員会文化財主任の小池孝さんは、訪れた人たちに発掘の状況などを丁寧に解説し「大昔の人間がここでどんな生活をしていたか、これらの小さな手がかりからあれこれと想像する楽しさを味わってください」などと呼び掛けていた。

会場の一角にはこれまでに発掘された土器や石器、耳飾りなど約100点が展示されていて、訪れた人たちの注目を集めていた。 -

学校シンボル・ス梅・スを収獲

引き継ぐ伝統、今年も全校生徒で宮田村の宮田中学校は13日、学校のシンボルでもある校内の梅並木で小梅の収獲作業を行った。全校生徒が丁寧にもぎ取った結果、昨年に比べて30キロ以上も多い324キロと豊作。学校の給食で使うほか、世話になった近所の人に配ったり、保護者らに頒布した。

「梅が里」と呼ばれる同村にふさわしい、梅の並木をと1975(昭和50)年に50本ほどを植樹。

以来、緑化委員会を中心に歴代の生徒たちが大切に守り続けてきた。

昨年からは各学級で5縲・本程度管理するようになり、生徒にとってより身近な存在に。

この日も、熱心に作業。天の恵みに感謝しながら、まばゆいばかりの緑色の実を次々と収獲していた。

例年、梅漬けやジュースなどに加工して給食で味わうほか、農協などに一部を販売。

さらに今年は、保護者にも安価で頒布し、今後の管理費用に充てる。

生徒会では梅の収獲量を当てるコンテストも実施したが、2年1組の浦野勝平君が見事1キロ差でトップ賞。さっそくランチタイムで表彰式があり、賞品の小梅3キロを手にした。

2610/(日)