-

中川村成人式は3日に文化センターで

中川村の成人式は、3日午前10時から中川村文化センターで行われる。今年も成人を迎える実行委員が手づくりの成人式を演出しようと企画、成人者代表あいさつ、成人者1分間スピーチなどが予定されている。

20歳を迎えるのは73人(男40、女33)。

陣馬太鼓の勇壮な響きでオープニング。村歌の斉唱、松村正明公民館長の主催者あいさ、曽我村長の激励の言葉に続いて、公民館や安協女性部から記念品贈呈。松村隆教育委員長、恩師代表がお祝いの言葉を送り、成人者を代表し、佐々木壮さん、北島奈美さんが謝辞を述べる。

引き続き、輪になって、成人者の一分間スピーチ、記念撮影の後、祝宴に移る。

記念品はラベルを新成人がデザインした紅白のワインセット。

新成人は次のみなさん(敬称略)

【男性】亀沢哲也(美里)松沢成善(北組)宮下泰裕、久慈哲史(以上中組)中島彰宏、中塚卓也、米山真二(以上沖町)荒井悠希(三共)森本和幸、平島将寿(以上葛北)片桐開、矢沢雄太(以上渡場)富永春樹(柳沢)佐々木正和、沢田康博、松下泰希、吉田弘次(以上横前)米山俊嗣、上沢秀仁(以上針ケ平)上久保達也(小平)高橋雄一郎(小和田)斉藤渉(竹ノ上)永井友和、井沢孝一(以上中央)渡辺敦(中通)山田慎也、山本竜太、吉田亘、前沢敦史(以上田島)松下竜也(中田島)中平章浩、中平健太、米山和也(以上南田島)佐々木壮、小沢達也(以上牧ケ原)福沢徹、福沢優、川上貴史、坂井明、松下芳弘(以上南原)

【女性】小栗佳子(下平)酒井美希(中組)北村香澄、安富園子、米山あかね(以上沖町)小林蕗子、ワインあけび、若宮亜希子(以上桑原)北島奈美、宮下ゆかり(葛北)下平綾乃、南沢倫香(以上柏原)片桐亜紗美、宮島綾子(以上渡場)出崎未那子、宮崎恵(以上横前)米山沙美子(針ケ平)座光寺舞、桃沢絵里子、座光寺恵(以上小和田)松下あや、南彩、米山静香(以上中央)北沢沙奈美、矢沢睦、久保田淳子(以上田島)中平朋代、唐沢有希子(以上中田島)、松村渚沙(南田島)唐沢真理子、冨永由理(以上牧ケ原)北原麻衣、東山千恵子(以上南原) -

門松作りに大忙し 小松彰一さん(75) 伊那市東春近

「この時期は気合いが入るね」。正月を控え、門松作りに大忙しだ。寒さに加え、朝から夕方までの1日仕事に、手が荒れ、割れ目ができる。それでも「冬の楽しみでやっていることね。人の喜ぶ顔がうれしい」と自宅の庭で火をたきながら、正月飾りづくりに精を出す。

11月ごろから、山に行って松を切ったり、友人から竹を譲ってもらったりと材料を準備。早めに作ると、竹が割れてしまうため、製作は短期間に集中する。

高さ1・5メートルの門松十数基のほか、しめ飾り、タイなどを手がける。門松で使った直径15センチの竹の切れ端を土台にしたミニ門松が新たに加わった。

門松は3本の竹を中心に、松、梅、しめ飾りを組み合わせる。わらで作る土台のはかまも手づくりで、オリジナル。梅は温室で咲かせるが、本年は寒くてつぼみにもなっていないとか。

門松作りを始めたのは15年前。会社にあった門松を見て、作ってみようと思い立った。上伊那中の商店街や銀行の門松を見て回り、研究した。

10年ほど前から、仕上げた門松は、地元の公共施設などへ寄贈。「しめ飾りの作り方を教えてほしい」と自宅まで習いに来る人もいる。小学校などへも出かけ、指導に当たる。

「わしたちの小さいころは、ござを編んだり、学校に履いていくぞうりを作った」とわら文化は生活に欠かせないものだった。今では、わらに触れる機会が少なくなり「わら文化を伝承したい」と願う。

◇ ◇

中川村四徳出身者らでつくるNPO法人「山里の暮らしと豊かな森林を守る会」の理事長を務める。

今夏、立ち上げたばかりで、四徳に築窯した炭焼きがまで間伐材を使って炭を焼いている。

今後、キノコ山を整備したり、ログハウスを造ったりと森林の活性化や山里の暮らしを復活させ、活性化に結びつける。

メンバーは、61年(昭和36)年の三六災害で集団移住を余儀なくされた60縲・0代の住民ら約20人。「まさか、ふるさとの山で炭を焼くと思わなかった」と話すものの、メンバーが集まると、ふるさとの話は尽きないという。

活動を継続するためにも、後継者育成が必要と考えている。

短歌や俳句も趣味。

ふるさとの山で、炭焼きに取り組んだ様子を題材にした短歌もある。

(湯沢康江) -

茅の輪くぐり

飯島町の梅戸神社で28日、師走の大祓い式が行われた。氏子ら約20人が拝殿前に設えた茅の輪をくぐり、1年のけがれをはらい、来る年の無病息災と招福を祈った。

茅の輪の神事は日本古来の行事。同神社は毎年の師走の28日に実施している。

氏子らはまず、日ごろ知らず知らずに身に付いた罪や汚れを払い、人形(ひとがた)に擦りつけおさめた。

続いて、氏子総代らがカヤで作った直径2・5メートルの茅の輪の前に勢ぞろいし、茅野建夫宮司を先頭に、1列になり、神妙な面持ちで3回輪をくぐり抜け、一家の健康と招福を祈った。 -

2学期終業式

駒ケ根市の7小中学校のうち赤穂地区の3小学校で28日、2学期の終業式がそれぞれ行われた。年末年始休業は各校とも1月9日まで。

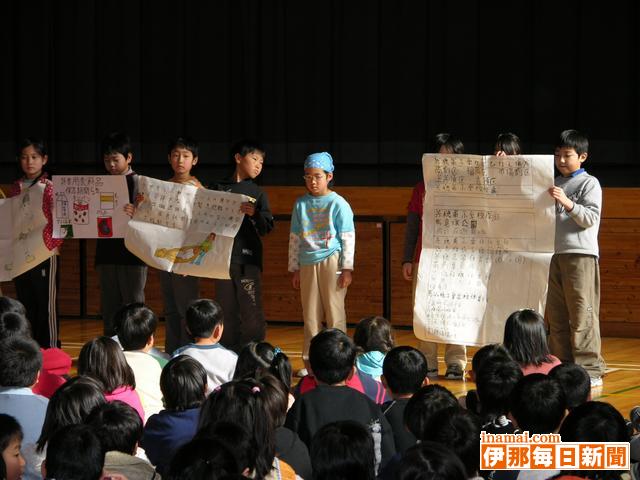

赤穂南小学校(白鳥彰政校長)の終業式では児童らによる発表が行われた。2年2組は「なかよしランドまつりでお店を開きました」「みんなで頑張りました」などと2学期の出来事を振り返り、4年1組の児童は、総合的な学習の時間で調べた地震についての学習の成果などを発表した=写真。6年2組の児童らはリコーダーの合奏で『パッヘルベルのカノン』を披露し、全校児童の大きな拍手を受けていた。

白鳥校長は「みんなに力がついたことが分かる充実したいい2学期になった。年末年始休みには家族で過ごす時間を大切にしてください」と呼び掛けた。 -

伊那小6年仁組 手作り門松販売

「門松はいかがですか」竏窒ニ児童の元気な売り子の声が師走の寒空に響いた。手作り楽器演奏に取り組む、伊那小学校6年仁組(赤澤敏教諭、34人)は28日、卒業コンサートに向けた資金づくりのため、自分たちで製作した門松を市内の市駅前ビルいなっせなど3カ所で販売した。

4年生の時から鳥笛やケーナなどの手作り楽器に挑戦してきた仁組の門松販売は、2年目。売り上げ金はこれまで、学校の庭に設置した工房の建築費や楽器の材料費などに活用してきた。児童たちは今回、来年3月16日のラストコンサートに向けて取り組んでいる。

門松の材料となる、稲わら、竹、杉の葉は近くの寺などからの頂き物。赤澤教諭の指導で作った児童たちは、25日から3日間で用意した39対を3カ所で手分けして売った。買い求めた客は「頑張ってね」などと優しい声を投げ掛けていた。

児童の一人は「自分もお客さんも楽しめるコンサートにしたい。今までの練習の成果を出して思い出に残したい」と卒業コンサートに向けて意気込んでいた。 -

2学期終業式

駒ケ根市の7小中学校のうち竜東地区の3小中学校で27日、2学期の終業式がそれぞれ行われた。年末年始休業は各校とも1月9日まで。

東伊那小学校(小川清美校長)では白川みほさん(1年)長谷部敬子さん(3年)藤井愛さん(5年)が2学期の出来事を作文にして発表した。白川さんは「掃除も勉強も大好き。友達もたくさんできて良かった。遠足、水泳記録会、マラソン大会などいろいろあってとても楽しい2学期でした」と振り返った。長谷部さんと藤井さんは勉強やスポーツ、ボランティアスクールなどの経験を通じて得たことをそれぞれ発表した。

音楽クラブの児童らが「ずっと練習してきた曲です。聞いてください」とリコーダーやアコーディオン、木琴などでディズニー・ソング『ハイホー』の演奏を披露した=写真。

小川校長は「今年の漢字は『愛』だったが、私は『命』を当てたい」と話し「皆さんと同じ小学生2人が命を奪われた。休み中、命の大切さをもう1度よく考えてください」と呼び掛けた。 -

来年1月にSO竏鱈ABライブ

邦楽バンド「SO竏鱈AB(ソーラボ)」は06年1月8日午後6時半から、伊那市生涯学習センター6階ホールでライブを開く。本番に向け、練習は最終段階に入った。

ソーラボは伊那市を中心に尺八、箏(こと)、十七弦、ギター、パーカッションの奏者5人のグループ。新春ライブは3年目を迎え、今回は「和」と「洋」をコラボレートした構成で、自分たちだけのサウンドにこだわった11曲を用意している。

曲目は、1月のライブを収録し、CD発表したオリジナル曲「風来」「朝霧」「月の贈り物」のほか、5つの楽器がからむ「春の海」ソーラボバージョン、和楽器を取り入れたブルース、「チューリップ」を明るく、楽しくアレンジした最新作「SA・I・TA」など。

ギターの毛涯伸さん(44)=長野市=は「ステージはロック調。和を崩した形だが、改めて古典の良さを感じた。正月くらいパァといくかという感じで、楽しんでほしい」と話している。

入場料は一般1千円、高校生以下500円、未就学児無料、全席自由。

チケットの予約・問い合わせは、市生涯学習センター(TEL78・5801)または毛涯さん(TEL090・3558・6461)へ。 -

中学生アンサンブルコンテスト

県吹奏楽連盟が主催する第31回県アンサンブルコンテスト中学校の部上伊那地区大会が24日、駒ケ根市文化会館で行われた。サックスやフルート、クラリネット、打楽器などで編成された57グループが出場し、南信大会(1月15日、下諏訪町)への出場をかけて日ごろの練習の成果を競い合った=写真。審査の結果、金賞受賞の12グループ、銀賞受賞の上位2グループが南信大会出場を決めた。

南信大会出場グループは次の通り。

▽金賞=赤穂クラリネット7重奏、赤穂木管5重奏、伊那クラリネット4重奏、伊那金管8重奏、東部クラリネット8重奏、飯島打楽器3重奏、飯島木管8重奏、箕輪金管8重奏、辰野クラリネット8重奏、辰野打楽器5重奏、辰野金管8重奏、辰野木管5重奏▽銀賞=中川金管5重奏、西箕輪フルート3重奏 -

山岸めぐみ門下生クリスマスコンサート

駒ケ根市の山岸めぐみ音楽教室は23日、門下生らによる第18回クリスマスコンサート「ピアノソロズ・デュオズ」を駒ケ根市文化会館大ホールで開いた。幼稚園・保育園児から大学生・一般の約50人が代わる代わるステージに登場し、日ごろの練習の成果を存分に発揮した。クリスマススペシャルとしてピアニカやリコーダー、ミュージックベルなどによるクリスマスソングの演奏が披露された=写真。

出演者はそれぞれ緊張した面持ちでステージに登場し、ピアノの前に座るとショパンやモーツァルト、ベートーベンなど、毎日練習を重ねてきた曲を懸命に弾きこなし、聴衆から大きな拍手を受けていた。

客席の保護者らは「失敗しなければいいが…」とささやき合いながら心配そうな表情で出演者を見つめたり、演奏する姿をビデオカメラで撮影したりしていた。 -

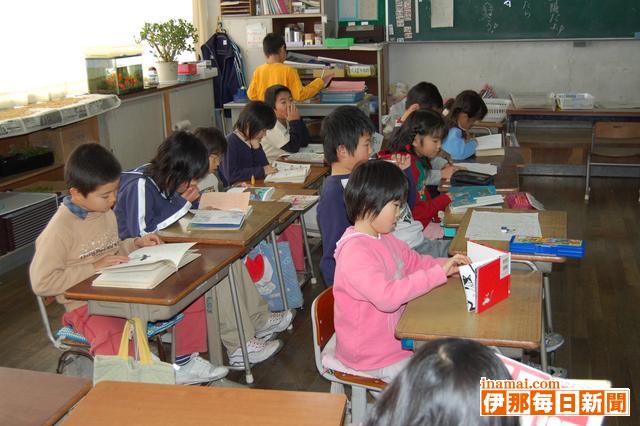

上伊那の小学校で2学期終業式

上伊那のトップを切って、伊那市や箕輪町の小学校で26日、2学期の終業式があった。

伊那市の手良小学校(戸田淳子校長、153人)では、1・5年生が学習発表。

5年生は、水泳や収穫祭などを振り返り「みんなで助け合って頑張ってきた。来年(SBCこども音楽コンクールの入賞を目指して取り組んでいる)歌を完成させたい」と抱負を語り、合唱「たたけ鬼太鼓(おんでこ)」を披露し、息のあった歌声を響かせた。また、1年生も歌を交えた群読「くじらぐも」を元気に発表した。

戸田校長が「2学期の目標として掲げた『全員が授業に参加する』『全力でやり抜く』は達成できましたか」と問いかけると、児童たちは元気に「できた」と返事。命を粗末にしないことを呼びかけた。

終業式後、1年生の教室で、教諭が「大きな声が出せるようになったね」など児童一人ひとりに声をかけながら、通知表を手渡した。

児童たちは早速、通知表を開き、二重丸の数を数えたり、友だちと見せ合ったりした。

休みは来年1月9日まで。 -

尺八大師範

南箕輪村北殿

両角忠幸(粋山)さん

「尺八は自分の出す音色、音程は全部自分で作らないといけない。これを出せるようになるのがおもしろい」

小学生でダブルベース、中学生でフルート、高校生でクラリネット、大学生で尺八。ずっと音楽に親しんできたが、大学のクラブ活動でプロに師事した尺八が趣味として残った。

諏訪市出身。仕事で南箕輪村に移り住み14年になる。「邦楽グループうつぎ」に誘われ尺八の演奏を再スタート。これが縁で伊那市の県伊那文化会館の名物演奏会「邦楽サラダ」に第2回から参加。10縲・5回まで実行委員長を務め、06年1月15日公演の「邦楽サラダ16th コラボレーション」も実行委員になっている。

邦楽サラダは、プロのゲスト演奏に加え、地元の邦楽家がプロと一緒に演奏。伊那文化会館が音響、照明、演出をする。「ゲストとの交流や皆で一緒に舞台を作り上げる楽しさが魅力」。公演まで3週間とせまり、「今はがむしゃらに練習。1月に、本番に向け仕上がっていくところがおもしろい」という。

メーン活動に位置付ける邦楽サラダ。公演を終えると2、3月は反省、音源確認、写真現像に時間を費やし、6縲・月は翌年の曲やゲストの選定、9月に練習が始まる。週2回の練習は1月に週4回に増え、邦楽サラダ一色の生活になる。

雪が降って当然の季節の公演だが、毎年800人近くが訪れる。「最低20回まではやりたい」と夢を抱いている。

諏訪三曲協会に所属し、県内外の演奏会にも出演する。今年は「国民文化祭ふくい2005邦楽の祭典」(福井県敦賀市)に県代表で参加。演奏曲は「信濃の抒情」。前日のリハーサルが思わしくなく、当日朝、海岸で仲間と尺八で一番低い音「乙のロ」を吹く練習をし息を整えて出演。結果は「最高の仕上がり」。今年最も印象に残る演奏会になった。

筝(こと)、三絃、尺八の奏者3人だけの古典の会「指月の調べ」では、諏訪市文化財指定庭園「指月庵」で庭園を背に演奏。生の音がわずか1メートル先の客に音質、音程、リズム、強弱の全てが聞こえる。「120%くらいの技量が求められるので一番緊張するけど、自分の勉強になる」と年1、2回出演。県内で年1回、持ち回りで演奏会をする尺八だけの「竹竹の会」も、来年6月に村公演を計画中だ。

活動は幅広く、村内2小学校での演奏会のほか、村文化団体「尺八・筝の会」でも活動。太鼓グループ「鼓龍」にも参加し、子どもの太鼓グループ「CoCo龍」で育成にも関わる。今年は南部小学校で篠笛作りから演奏までの指導もした。

2年前、村の大泉地区に伝承されしばらく途絶えていた「大泉ばやし」を有志で復元した。おはやしの篠笛を子どもに吹かせたい-との思いがあり、子どもが地域から伝承するものの一つとしての活用を模索する。

「外から村に来た人間のほうが、伝承してほしいと感じるのかもしれない。伝統文化を取り上げることに理解を頂きたい」。尺八を主軸に邦楽と深く関わる中で、伝承の大切さを考えている。 -

箕輪西小で安全に生活するための集会

箕輪町立箕輪西小学校で21日、代表委員会による「安全に生活するための集会」があった。校内・校外の生活で児童が日ごろ感じていることを話し合い、安全への意識を高めた。

夏休み前に集会を開き本年度2回目。前回は委員会からの呼びかけで終わったが、今回は皆で話し合うことに重点を置いた。

委員が、登下校時にポケットに手を入れて歩いて転ぶ、道でふざけて車にひかれそうになる、あいさつ当番の代表委員の声かけに黙って通り過ぎる-など、生活の中で注意が必要なことを寸劇で発表した。

劇をきっかけにした話し合いでは、▽廊下を走る人がいるので気をつけたほうがいい▽あいさつ当番に大きな声で自分からあいさつできたらいいと思う▽学校からは早く帰る▽道路では雪を投げたり白線を出て遊ばない-など、児童は積極的に手を挙げて意見を出した。委員長は、「けがをしたり、事故に巻き込まれないように一人ひとりが十分気をつけて生活してください」と呼びかけた。 -

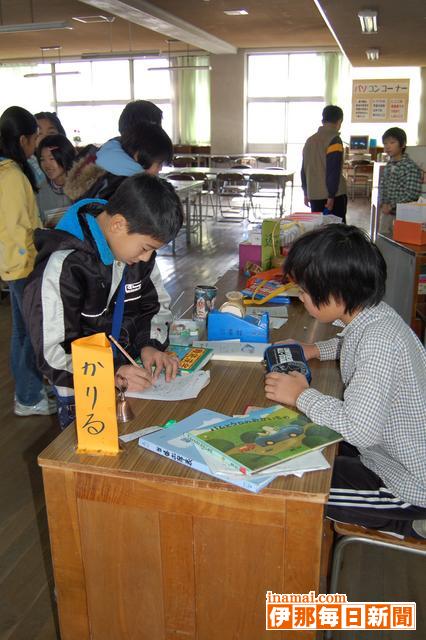

箕輪東小で図書委員会がパネルシアター披露

箕輪町の箕輪東小学校で21日、読書旬間(12縲・5日)に合わせ、図書委員会が全校児童の前でパネルシアターを披露した。

お話は世界名作シリーズから「マッチ売りの少女」。委員13人がナレーション、台詞、絵の張り替えなどを分担し、体育館に響くはっきりとした声で発表。児童は、絵を見ながらじっと聞き、お話の世界に入り込んでいた。初めて「マッチ売りの少女」の話を聞いた児童もいて、「心の中に残りました」と感想を話した。

図書館に新しく入った本も、あらすじと共に紹介した。

旬間中は、母親文庫の劇、校長の読み聞かせ、教諭らによるお話の部屋など楽しい企画がいっぱいあり、図書委員会の発表が最後となる。委員は、3週間前から毎朝8時に集まり、当番活動もしながら練習を重ねた。 -

中川西小が安全対策会議

中川村の中川西小学校は21日、視聴覚室で安全対策会議を開いた。駒ケ根署や村、職員、PTA、校外指導部、防犯女性部など関係者30人余が出席した。

駒ケ根署の大杉課長は近隣の不審者や声掛け事案を紹介した後「中川村は平穏な村、声掛け事案は発生していないが、事件はどこで発生するかわからない。親も子も危機感を持って対応を」と呼び掛けた。

村は役場公用車や、建設業、信金、JAなどの協力を得て、社用車にステッカーをはり、防犯パトロールをする。防犯無線による啓発も検討している-とした。

学校・PTAはボランティアパトロールの募集を実施し、現在14人が登録したと報告した。

意見交換では「通学路の暗い場所に防犯灯の設置を」「子どもを守る安心の家は有って欲しい所にない。見直しを」「1人で人家のない道を長く歩かなくてはならない。最終的には家庭で守るしかない」-など意見、要望が出された。 -

クリスマスフルートコンサート

飯島町中央公民館の飯島フルート教室は20日夜、飯島文化館で受講生ら20人余が出演し、クリスマスフルートコンサートを開いた。

昨年5月開講した同教室のコンサートは2回目。約80人の聴衆は師走の喧騒を一時忘れ、フルートの澄んだ音色を楽しんだ。

2部構成。全員で「聖夜」を演奏し、幕開け。情感を込めて「涙そうそう」。飯島町の豊かな四季を思い描きながら「四季の歌」に耳を澄ませた。

指導の原愛子さんと二木かおりさんがフルートデュエットでクリスマス定番の「ジングルベル」「アメイジング・グレース」を響かせ、フルートの魅力を伝えた。

伴奏の山崎聡子さんのピアノソロもあり、17プログラムのラストは、全員でコンバースの「星の世界」を演奏し、余韻を残してコンサートの幕が下りた。 -

第2回 森の座談会

子どもと読書を考える【下】

児童・生徒の国語離れ・読書離れが指摘されている中、伊那谷の子どもの読書とそれを取り巻く状況について、さまざまな立場の人に語り合ってもらった。その2回目。

-

着物寄贈

駒ケ根市中沢の手描き友禅作家前田埜衣(のい)さん(73)は20日、駒ケ根市役所を訪れ、自作の草木染め手描き友禅ろうけつ染訪問着「紅葉(もみじ)盛装」1着を市に寄贈した=写真。作品は04年2月、フランス・パリのカルーゼル・ドゥ・ルーブル「美の解放展」で「創造の自由賞」を受賞した逸品。前田さんは「大変な賞をいただいて、これからどんな絵を描いたらいいか困っているが、欲を出しては良い作品はできない」と話した。中原正純市長は「尊い品をいただき、市民を代表して感謝する。シルクミュージアムに常設展示して将来にわたって大切に保存したい」と礼を述べた。

前田さんは20年前に草木染めの原料を求めて東京から駒ケ根市に移り住んだ。受賞した着物は主催者の懇願に応じ、初めて海外に出品した作品。 -

上伊那高校美術展

第44回上伊那高校美術展が21日、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。高校生の若い感性が光る作品に、来場者は関心を寄せている。県教育委員会、県高校文化連盟などの主催。

上伊那の県立と私立の9校が参加し、油絵、水彩、アクリル、墨絵、木版画、模写、ダンボールアート、イラスト、デッサン、シルクスクリーン、切り絵など多彩な作品206点を展示している。

ダンボールアートは、ペンケースや財布、鉛筆、靴、ラグビーボールなどバラエティーに富み、布や革のような質感をも表現している。

会期は23日まで。時間は午前9時から午後5時(最終日午後4時)まで。入場無料。 -

第2回 森の座談会

子どもと読書を考える【上】

国際的な学力調査で、日本の児童・生徒の国語離れ・読書離れが指摘されている。読書離れの傾向が、子どもの語彙力・読解力のみならず、感受性や論理的思考力、表現力の低下につながることは以前より指摘されており、調査の結果に各界各層から憂慮の念が表明され、その打開の手立てが探られている。

上伊那でも、朝の読書の時間を設けるなど学校現場での努力や、各種ボランティアなども活躍する。さらに04年からは上伊那に書店やスーパーを展開するニシザワが、創業80周年を記念して小中学生の読書感想文コンクールを開始。2回目の05年には、747作品の応募があるなど、読書の拡大に影響を与えている。

では、いったい上伊那の子どもの読書状況はどうなっているか?「本を読む」ことにはどのような魅力と力が秘められているか?竏虫qどもの読書に関係を持つ、さまざまな立場の人に語り合ってもらった。 -

燃料電池自動車走行実験

県教育委員会の「05年創意ある学校経営支援事業」として駒ケ根工業高校(本間秀明校長)の機械、電気、情報技術課の3年生9人が合同で今年製作に取り組んできた燃料電池自動車の初の走行実験が20日、駒ケ根自動車学校のコースを使って行われた。製作に当たった生徒と教諭らのほか、技術面で協力した企業の関係者らが期待と不安の目で見つめる中、ゆっくりとスタートした実験車は徐々に速度を上げて最高時速18キロを出すなど順調に周回を重ね、大きなトラブルもなく約1時間の走行実験を成功のうちに終えた。試験走行を終えた小田切豊君(18)=機械課=は「もう少しスピードが出てほしかったが、動いただけでも良かった。感動した」と感想を話した。

実験車は全長2・3メートルの1人乗り。水素と酸素の化学反応を利用して発電する燃料電池を角パイプ製の溶接フレームに搭載した前2輪、後1輪の3輪車。後輪内に組み込んだホイールインモーターで駆動し、約2時間の連続走行が可能という。製作を指導した電気課の関悟教諭は「動いてくれてほっとした。今日のところはこれで満足。改良点は分かっているので、来年2月の完成発表までには時速30キロを出したい」と性能向上に意欲を示した。目標達成のためには燃料電池の容量を24ボルトに倍増することや、カウル(風防)なしで46キロある車重を30キロ程度まで軽量化することなどの改善が考えられるという。 -

小学校安全対策会議

小学生を狙った凶悪事件が全国で連続発生したことなどを受けて伊南地区の教職員、PTA、駒ケ根署などが協力し、各小学校それぞれが児童の安全について検討する学校別安全対策会議が19日から駒ケ根市の赤穂南小と飯島町の七久保小を皮切りに始まった。

赤穂南小の会議には関係者24人が出席し、通学路の不審者対策などについて意見を交わした=写真。今後の取り組みについて白鳥彰政校長は「保護者が車で送り迎えをしていては児童の自分を守る力が育たない。歩いて登下校することを大前提としたい」と提言した。出席者からは「集団登下校には限界がある。通学路の末端に行くほど児童が1人になりやすいのだから、そういう場所にこそ教職員や地域ボランティアによる巡視を集中すべき」「安心の家や子どもを守るサポート隊が通学路を巡視する際、万一に備えて通報先や犯人の手がかりになる事柄などを記録できる手張やメモなどを携帯してはどうか」「地域の人の意識啓発のため、行政無線で児童の下校時間を知らせるなどの活用はできないか」などの意見が出された。

対策会議は26日までに伊南の全10小学校で開催される。 -

佐藤正一さんフォト&エッセイ展

フォトエッセイスト・写遊人佐藤正一さんの作品展「心のふるさと信州・伊那谷通信パート16」が駒ケ根市立博物館ロビーで1月28日まで開かれている。伊那毎日新聞はじめ各紙に掲載された投稿写真とエッセイなど40点を展示。佐藤さんは「人との出合いがある度に新しい感動を覚える。なかなか思うように表現できないが、写真とエッセイから何かを感じてもらえればうれしい」と話している。

駒ケ根での単身赴任生活の便りを写真とともに家族に送ることがきっかけとなって始まった写真活動は18年目、新聞などへの投稿は16年にもなる。駒ケ根が気に入っているのでこの先もずっと展示会を開いていきたい竏窒ニいう。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時。休館は毎月曜日、28日縲・月4日。 -

田切地区子ども育成会保護者会緊急集会

飯島町田切地区育成会・保護者会は16日夜、町教委、駒ケ根署飯島駐在所を招き、田切公民館で緊急集会を開いた。約60人が参加し、幼児・児童・生徒の安全対策と、同地区春日平に設置された有害図書自動販売機について早急な対策を協議した=写真。

通学路の安全対策として▽児童、生徒ごとに通学路を踏査し危険カ所、街路灯を地図に落した安全マップを作成▽マップを公民館、集会所に配布し、各耕地で確認し、情報を共有する▽声掛け運動で信頼関係を築く▽耕地ごと「見守り隊」担い手を依頼する-などが提案され、取り組みが確認された。

春日平地籍に9日までに設置された3棟6台の有害図書等自動販売機について、飯島駐在所の松島剛巡査部長は「4業者が関わり、法的拘束力がなく、撤去は困難。住民パワーを発揮して」と呼び掛けた。参加者からは「署名運動をしよう」との声も上がり▽田切地区青少年安全対策会議(仮称)と協力し撤去運動を行う▽「見守り隊」や有志による巡回活動-などの対策を講ずることにした。 -

レッツチャレンジ中川中ふれあい講座

地域の人々と中学生が共に授業を創りあい、伸び合うボランティア講師による中学生講座「レッツ・チャレンジふれあい講座」が17日、中川村の中川中学校であり、14講座で「ひと・もの・ことの体験学習」を楽しんだ。

講師は生徒・保護者、職員がつくる「ボランティア中学生講座実行委員会」が公募。建築業や茶道教諭、洋画家、ダンスインストラクター、旧陸軍人など様々な分野で活躍する異色の講師が多数集まり、技術や豊富な経験を生かして、一緒に創作することで、生徒に思いを伝えた。

青春時代は戦争の真っ只中で、人間魚雷搭乗員だった神戸安人さんは、悲惨な戦争体験を語り、生徒らは平和の尊さをかみ締めた。 玄関前では建築業の坪内一雅さんらに指導を受けながら、板材の寸法を測り、ノコギリで切り、板壁をはるなど、本格的な木工事に精を出した。

また、調理室では「パンづくり講座」。1次発酵した生地を等分に分け、手で丸めたり、手の平で伸ばしてロールパンの形にした。

パンづくり初体験の下平環さんは「料理は大好き、試食が楽しみ」と笑顔を向けた。 -

少年自然の家生活体験と学校教育の連携考える

高遠町の国立信州高遠少年自然の家は16日夕方、「信州高遠生活学校の成果と課題」と題した実践発表とシンポジウムを開いた=写真。上伊那を中心に、小学校教員、教育委員会、育成会などから約40人が参加し、少年自然の家における生活体験と学校教育の連携について考えた。

学校、地域社会、家庭を兼ねた生活環境で集団生活をする「信州高遠生活学校」は2年度目。集いは前回、東京都で開いたが、「地域の人に活動を理解してもらい、普及していこう」と初めて地元で開いた。

シンポジウムで初年度から実証研究を続けてきた、東京家政大学非常勤講師の高橋始さんは「子どもの生存、成長を支えるためには学社融合が必要」と主張。「体験的な活動を多く得るためには、学校生活だけでは不充分」とし、「少年自然の家では、家庭や地域から離れた共同生活で、子どもたちが環境に適応しようと積極的な試みをし、多くを学んでいた」と話した。

本年度は長谷小、伊那東小に加え、辰野東小が初参加し、豊かな自然環境を生かしながら教科学習と体験活動を学んだ。 -

【記者室】「言葉」へのこだわり

15日付の本紙投稿欄『私もひとこと』に「好きな音楽を聴くと自分の思った事や感じた事がうまく言葉や文章になる。それが生の演奏ならさらに洪水のように一気に言葉がわき出てくる」という趣旨の一文が掲載された▼何というみずみずしい感性だろう。自らの思いを表現する「言葉」への慈しみとこだわりの姿勢に深く感じ入った。投稿者の佐藤正一さんは本紙のみならず各新聞やラジオなどに投稿して頻繁に採用されている方で、知る人ぞ知る有名人である▼多くの外国語と違い、日本語は豊かな表現ができる言語だ。英語で自分を表すのは「I(アイ)」だけだが日本語では私、ぼく、おれ竏窒ネど何種類もある。家庭も学校も美しい言葉にもっとこだわってほしい。(白鳥記者)

-

箕輪町で子どもを犯罪から守る緊急対策会議

箕輪町と町教育委員会は15日夜、広島県や栃木県で児童殺害事件が相次いで発生したことから事件発生の未然防止のため、子どもを犯罪から守る緊急対策会議を町役場で開いた。関係者74人が集まり、町内の対策状況を報告し、通学路の安全対策と点検、声掛けなどの発生時の早期通報、防犯パトロールの実施などを確認した。

町内は1月から11月までに声掛けなど8件発生。2月1件、10月11日から11月末までに連続5件。12月は発生していない。伊那署は12月2日からパトカーと回転灯をつけた捜査用車で警戒体制をとっている。

対策状況は、町は4月導入の学校緊急情報配信サービスで登録者に不審者情報などを提供。学校は複数下校をし、通学路を見直している。保護者や地域住民らボランティアによる「見守り隊」は中部・北・西小にあり、東・南小は準備中。町教委は06年度予算に見守り隊などのボランティア保険300人分の計上を計画している。

下校時間に合わせ、町防犯協会が青色回転灯をつけた車でパトロールするほか、防災無線で子どもと地域に呼びかけし、箕輪消防署もパトロールを始めた。金融機関やシルバー人材センターからも協力の申し入れがある。

平沢町長は、「事件が起こらない環境づくりが大切。団結し地域で犯罪がないように、ボランティアで協力いただいている。息の長い活動だがぜひお願いしたい」とあいさつした。

地域住民と児童・生徒が顔見知りになること、下校時に集団から一人になったときの見守り、子ども自身の危険回避能力の必要性などの提案があり、参加者からは、安全の家の見直し、現行の小・中学校の連携に加えて保育園も情報共有ができる仕組みを求める声などがあった。 -

牛を活用して地域農業の振興を図る

南箕輪村にある上伊那農業高校は05縲・7年度、文部科学省「目指せスペシャリスト」の指定を受けた。「牛受精卵移植を活用した地域農業振興のためのスペシャリスト育成プログラム」を研究開発課題に、上農で飼育する牛を活用して地域農業の振興を図る。

「目指せ竏秩vは、バイオテクノロジーなど先端的な技術・技能を取り入れた学習活動に取り組む専門高校に対し「将来のスペシャリスト」を育成するもの。全国で14校、県内で1校。

上伊那地域は県内有数の酪農地帯で、上農の優良な黒毛和牛の受精卵を地域の酪農家に提供し、牛乳や付加価値の高い肉用子牛の生産に取り組む。また、ふん尿をたい肥として利用する有機循環型農業を確立し、中小規模農家の振興を図る。生物工学科動物コースを中心に、各科と連携し、地域の各種関係機関の協力を得て進めていく。

来年度から具体的に動き出すが、すでに採卵し、移植段階になっている。

事業に当たっては、信州大学農学部教授、県家畜改良協会長、上伊那獣医師会副会長など9人を運営指導委員に委嘱し、専門的な立場から助言を受ける。

16日は、上農で第1回運営指導委員会を開催。

全国的に注目される事業で、北原光博校長は、充実した研究になるよう協力を求めた。

そのあと、委員長に信大農学部教授辻井弘忠さんを選出。事業計画の概要などを聞き、研究開発で使う牛の卵巣から採卵する超音波診断装置、雄・雌の鑑別に用いるDNA増幅装置など実験機材のある生物工学棟を視察した。

運営指導委員は、目的達成のための助言や農家との橋渡しなどに当たる。 -

遺族が伊那市に作品寄贈 1月・伊那文で公開へ

伊那市富県出身の洋画家・春日清彦さん(1907竏・2年)の油絵や素描など約80点がこのほど、遺族から同市に寄贈され、市は来年1月下旬から県伊那文化会館で寄贈品を展示する。

春日さんは富県桜井の生まれで、県立伊那中学校(現伊那北高校)を卒業し、旧東京美術学校へ進学。台湾に渡り教職についた後、旧制長野師範学校、信州大学教育学部の助教授として、熱心に美術教育に携わった。

45歳の若さで亡くなったこともあり、展示は1953年6月に長野市で開いた遺作展など数少ない。実力を持ちながら中央画壇に名をはせることなく、自分の道を歩み続けた。

作品は伊那北高校や上伊那郷土館にあるだけで、ほとんどを遺族が保管。今回、奈良県桜井市に住む妻・チエ子さんから「郷土に寄贈したい」と申し出があった。

寄贈品は油絵、水彩、素描など5号サイズを中心に油絵道具など、自宅に保管してあったほとんど。故郷の風景や自画像、人物、花の絵が中心で、一貫した軽妙な筆さばきは鮮やかで、全体に温かみがあり詩情が漂う作品が多いという。

展示会は県伊那文化会館が例年開く、伊那谷の作家を紹介する「伊那谷の美シリーズ」として、1月27竏・月19日、寄贈品の大部分となる約60点を披露する。 -

伊那小学校5年勇組 美和ダム「桜守」本格治療を開始

長谷村の美和ダムで総合学習に取り組む伊那市の伊那小学校5年勇、智の両組は15日、同ダムでそれぞれの活動を展開。勇組33人は、天竜川ダム統合管理事務所美和ダム管理支所「みわっこ」周辺にある桜の木の本格治療に取りかかった。

勇組は6月下旬、同事務所から美和ダムの桜守に任命。児童一人ひとりが1本づつの桜の木の管理を任され、夏場などは健康観察を続け治療計画を立ててきた。

冬場は木が休眠し治療の負担が少なくなるため、この日が本格治療の初日となった。児童らは、「テング巣病」「コウヤク病」などの菌にやられた部分をのこぎりなどを使って除去した。

児童らは「春には満開の桜が見れればうれしい」「枝きりも優しく接しながらやっている」「雪が降ったときも心配になった」などと自分たちの木に愛情を込めながら治療していた。

勇組は来年3月まで、月1回のペースでみわっこを訪れ、同様の治療を継続。4月は花見を計画している。

同じく6月下旬に天竜川ダム統合管理事務所から「美和湖探検隊」に任命された智組33人は、手作りカヌーを使ったダムの水質調査のほか、アレチウチ駆除などを展開してきた。この日は、環境美化活動の一環として、中央構造線公園周辺のごみ拾いをした。

ビンや瀬戸物の破片、ペットボトル、空き缶、流木など、一般家庭のごみ袋計5袋分を収集。集まったごみは報告を兼ねて、村役場に提出した。

児童たちは「燃えるごみが多いと思っていたが、ガラスビンなどが落ちていたのが不思議。投げ捨てをせず、ごみは自分で持ち返ってほしい。きれいな湖にしたい」と感想を述べていた。

2410/(金)