-

ものづくり教育 小中学生の作品を展示

箕輪町の小中学生が授業で取り組んでいる「ものづくり教育プログラム」で作った作品の展示会が箕輪町文化センターで12日から開かれています。

会場には町内6つの小中学校の児童、生徒が製作した作品およそ100点が並んでいます。

「ものづくり教育プログラム」は、小中学生にものづくりに親しんでもらおうと町教育委員会が平成19年度から行っているものです。

熱で接着するビーズで作った電車や飛行機、アサガオのツルで作ったリースなどが展示されています。

町教育委員会では小中学生の学習の成果を町内の方々に見てもらえる大切な機会として、今後も続けていきたいとしています。

作品展は、23日(月)まで箕輪町文化センター展示コーナーで開かれています。

-

仲仙寺で蛇の神「神願様」を祀る

伊那市西箕輪の仲仙寺の参道入り口に家内安全や五穀豊穣を願うワラで作った蛇の神「神願様」が3日に祀られました。

毎年1月3日に仲仙寺の門前に住む5軒が中心となり奉納をしていて、およそ300年の歴史があるということです。

3日は午前8時に去年祀られた神願様が下ろされました。

地区のどんど焼きで燃やされるということです。

2022年のものを下ろした後、稲わらを編んで全長およそ5メートルの新しい神願様を作りました。

胴体には干支の数と同じ12本のたてがみが取り付けられていることから竜をかたどったものとも言われています。

ほかに、柳の木の枝を使った飾りや御幣を取り付けていました。

仲仙寺の師田和香住職によりますと「仏教では竜は雨や水の神で、五穀豊穣を願うものとされている」ということです。

神願様が完成すると、師田住職により開眼法要が行われました。

このあと神願様は、仲仙寺の参道入り口にあるサワラの木にかけられ1年間祀られます。

-

小中学校で3学期始まる

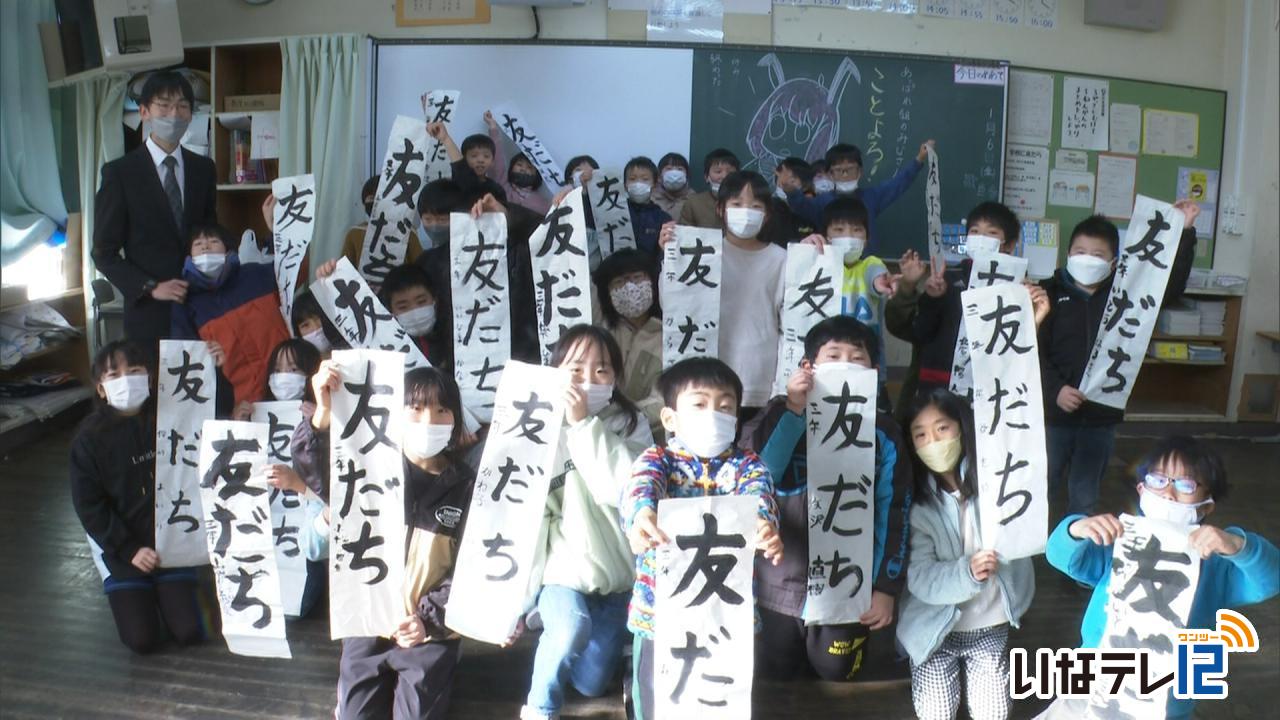

冬休みが終わり、伊那市・箕輪町・南箕輪村の小中学校12校で6日から3学期が始まりました。

伊那市高遠町の高遠小学校の3年生の教室では、冬休みの宿題で書いた習字を子ども達が見せてくれました。

また、子ども達は羽根つきをしたことや、スキーに行ったことなど、冬休みの思い出をみんなで話していました。

高遠小学校の冬休みは9日間と、伊那市の春富中学校とともに、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の伊那市・箕輪町・南箕輪村の中で1番短い冬休みとなりました。

高遠小では、全校児童が集まり始業式が行われました。

式では、6年生の代表児童3人が3学期の目標を発表していました。

このうち、中村一実君は「中学校に向けて復習をしながら、残りの学校生活を全力で楽しみたい」と話していました。

下島弘子校長は「ひとりひとりが更なる飛躍のために、目標を立てて仲良く楽しく学校生活を送っていきましょう」と話していました。

放送エリア内の小中学校の始業式は10日がピークとなっています。

-

南信工科短大で4年制大学編入学が可能に

南箕輪村の南信工科短期大学校は4年制大学へ編入学が可能になる短期大学校に内閣総理大臣から5日に認定されました。

今回認定されたことにより、県内の4年制大学の信州大学と公立諏訪東京理科大学への編入学が可能になります。

これは国がすすめる構造改革特別区域計画の一環で、認定されたことにより令和6年度から編入学が可能となります。

また南信工科短大のほかに上田市の長野県工科短期大学校も今回認定されました。

-

令和5年度高校入試 第2回志願者調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、5日発表しました。

辰野普通は、前期51人、後期65人です。

商業は、前期28人、後期30人です。

-

箕輪南宮神社 焼納祭・大祓祭

箕輪町木下の箕輪南宮神社で28日に縁起物を焚き上げる焼納祭が行われました。

焼納祭には総代会13人が参加し、氏子から寄せられたダルマなどの縁起物を焼いていました。

箕輪南宮神社では、縁起物を焚き上げてお祓いをする焼納祭を、毎年この時期に行っています。

また、きょうは半年間の穢れをはらう、大祓祭も行われました。

紙を人の形に切った「人形」に、名前と数え年を書き、それを焚き上げて穢れをはらう神事です。

総代会の征矢利雄会長は「今年もコロナで大変だったが、来年は終息していい年になって欲しい」と話していました。

-

創立150周年の節目祝う

創立150周年を迎えた伊那市の西春近南小学校の記念式典が17日西春近南小学校で行われました。

記念式典では校庭に植えられていた桜の木で作った笛、ユカイナを全校児童が吹いて節目の年を祝いました。

西春近南小学校は1872年明治5年に表木小学校として開校しこれまでに約5,000人が卒業しているということです。

記念式典実行委員会の加納義晴委員長は「伝統を受け継ぎ西春近南小学校が名実ともに発展することを願っている。」と話していました。

-

新年を前に書初め教室開催

小学生を対象にした書初め教室が25日伊那市のいなっせで開かれました。

教室には伊那市を中心に上伊那のおよそ40人の児童が参加し半紙や新聞紙を広げ、手本を見ながら筆を動かしていました。

教室は、新年を前に書初めを書いてもらおうと、伊那市生涯学習センターが毎年開いています。

講師は、書道教室の指導者らでつくる書晋会のメンバー4人が務めます。

子ども達の横に座わり、筆の動かし方やバランスの取れた書き方などをアドバイスしていました。

また「墨をたっぷりつけ、力強く一つ一つ丁寧に書いて下さい」と話していました。

教室では一人20枚程書き、それぞれ気に入った物を持ち帰っていました。

-

ポーラ☆スター 新体操発表会

伊那市と塩尻市、諏訪市に教室がある新体操教室、ポーラ☆スターの発表会が、伊那市のロジテックアリーナで24日に開かれました。

発表会では、生徒100人が、練習の成果を披露しました。

各教室の発表のほか、3つの教室の生徒と講師全員でのパフォーマンスも行われました。

-

上伊那の小中学校で終業式

伊那市長谷の長谷小学校で23日、2学期の終業式が行われ、子どもたちはあすから冬休みを迎えます。

23日は、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校のうち、6校で2学期の終業式が行われました。

このうち長谷小学校の終業式では、学年発表として4年生が取り組んだ全校児童対象のアンケート結果を発表していました。

好きな教科のアンケートでは、1位が体育、2位が算数、3位が図工となっていました。

塩澤秀彦校長は、プロジェクターを使いながら「年末年始は周りの人に感謝をして過ごしましょう。3学期も元気よく登校してきてください」と話していました。

式が終わると、2年生の教室では全員が2学期に頑張ったことを発表していました。

長谷小学校の冬休みは、あすから来年1月5日までの13日間です。

終業式のピークは26日となっています。

-

上伊那の高校生が選ぶ読書大賞「おおかみこどもの雨と雪」

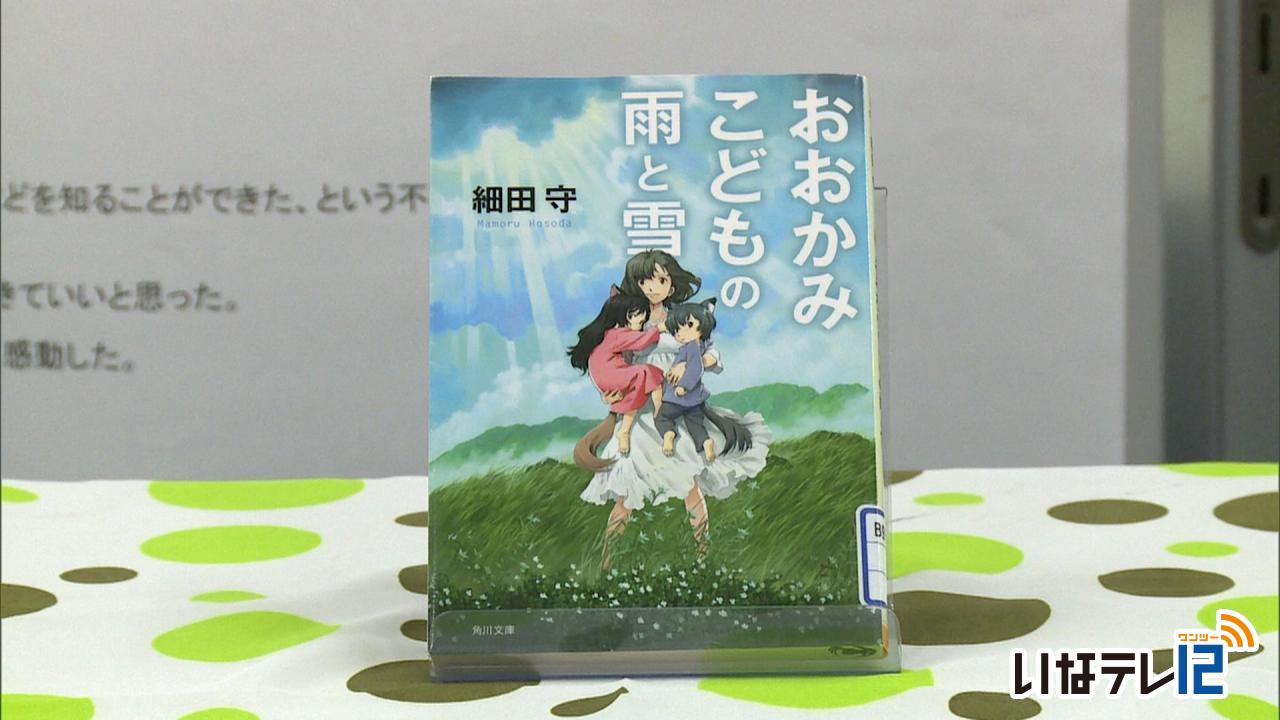

上伊那の高校生が選ぶ読書大賞の投票が10日に伊那市のいなっせで行われ、細田守さんの「おおかみこどもの雨と雪」が選ばれました。

この作品は、人間の女性とおおかみおとこの間に生まれた、おおかみこどもの成長と自立までを描いた作品です。

映画が話題になったこともあり、生徒からは「映画にはない細かい情景が書かれていて読みやすい」「こどもたちの悩みに共感できる」などと評価されました。

今年は「動物」をテーマにした、5つの作品を候補に上伊那8校で投票を行いました。

この日は、各校の図書委員21人が最終投票をしました。

読書大賞は、本を通して「読む」「書く」「聞く」「話す」力をつけ交流を広めてもらおうと、上伊那高等学校図書館協議会が2009年度から行っています。

-

南信工科短大で伊那東部中科学部が体験講座

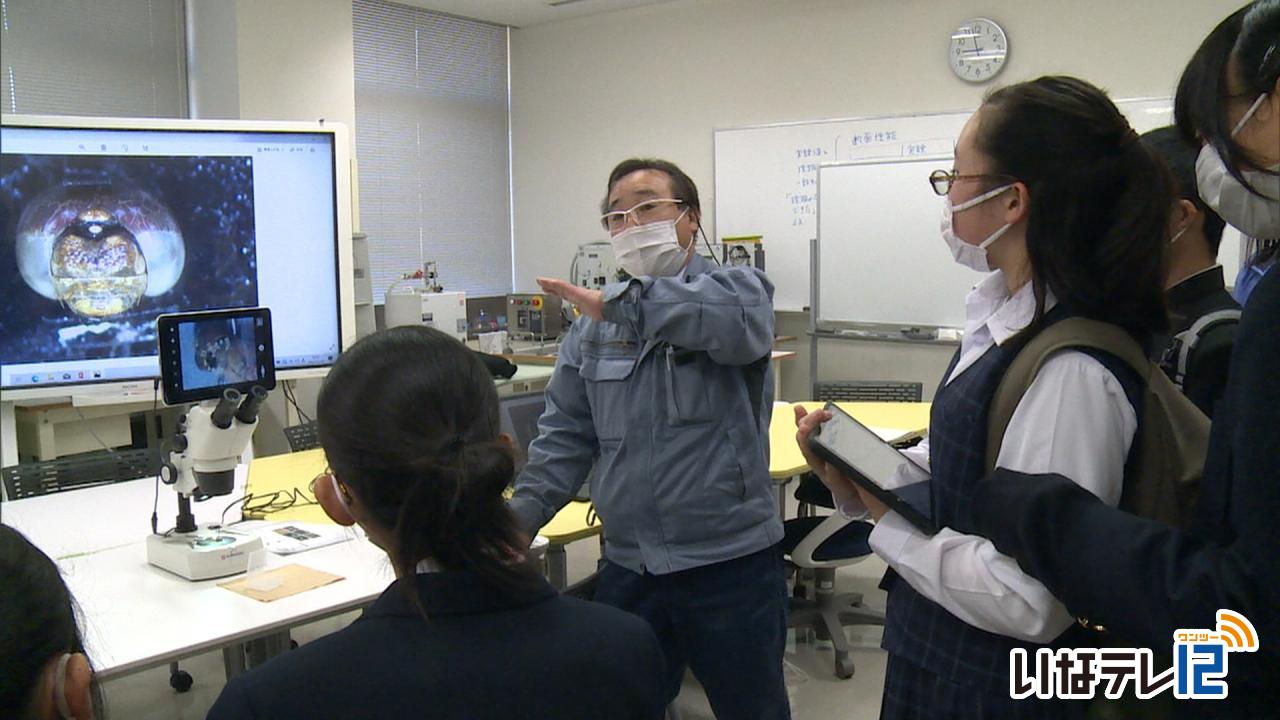

南箕輪村の南信工科短期大学校は、ものづくりの楽しさを知ってもらおうと、伊那市の東部中学校科学部を招き体験講座を10日に開きました。

10日は、東部中学校科学部の生徒11人が参加し、2つのグループに分かれて加工やプログラム体験をしました。

生徒たちは、セロハンテープを張ったアクリル板を偏光板に挟んだしおりの製作や、電子顕微鏡を使いトンボを観察していました。

ドローンの操縦体験では、タブレットを使い目標地点に置かれたマークに着陸するように設定していました。

南信工科短大では上伊那の小学生や保護者を対象にものづくりの楽しさを体験してもらう「人材ふれあいフェア」を毎年開いています。

きょうは中学生にも、ものづくりの楽しさを知ってもらおうと企画されました。

-

バイオリンパフォーマー牧美花さん演奏会

長野市出身のバイオリンパフォーマー牧美花さんが19日、伊那市の美篶小学校を訪れバイオリンを披露しました。

牧さんは生まれつき左手に障害があり弦をおさえることができないことから、右手でバイオリンを、左手で弓を持つ逆弾きで演奏します。

19日は、牧さんがモデルで来年2月に伊那市で行われるミュージカル「チュイチュイ左手のバイオリン弾き」のPRのため美篶小学校を訪れ、児童たちに演奏を披露しました。

牧さんは左手のハンディを抱えながらも、周りに支えられ、諦めずに練習を続けたことで、夢を叶えることができたと話していました。

ミュージカル「チュイチュイ左手のバイオリン弾き」伊那公演は来年2月26日(日)にニシザワいなっせホール行われます。

料金は前売り自由席親子ペア3000円などとなっています。

-

箕輪中3年生 「箕輪学」の成果披露

箕輪町の箕輪中学校の3年生は、地元について学ぶ「箕輪学」の成果を16日に保護者などに披露しました。

16日は、箕輪学に取り組んでいる3年生の各クラスが体育館にブースを設け、1・2年生や保護者に、1年間の成果を披露しました。

このうち3年3組では、地元の企業等と協力して箕輪町のマスコットキャラクターを考え、そのキャラクターのクッキーやストラップを作りました。

キャラクターデザインは箕輪町を中心にイベントの企画・運営を行っている株式会社ローカルライフ、クッキーは菓子庵金星、アクリルストラップは箕輪進修高校から協力を得ました。

箕輪中学校では毎年、地元について学び、地元の人と繋がる箕輪学の取り組みを行っています。

箕輪中学校では「この学びから、将来的に地元に貢献してくれる人が出てくれれば嬉しい」としています。

-

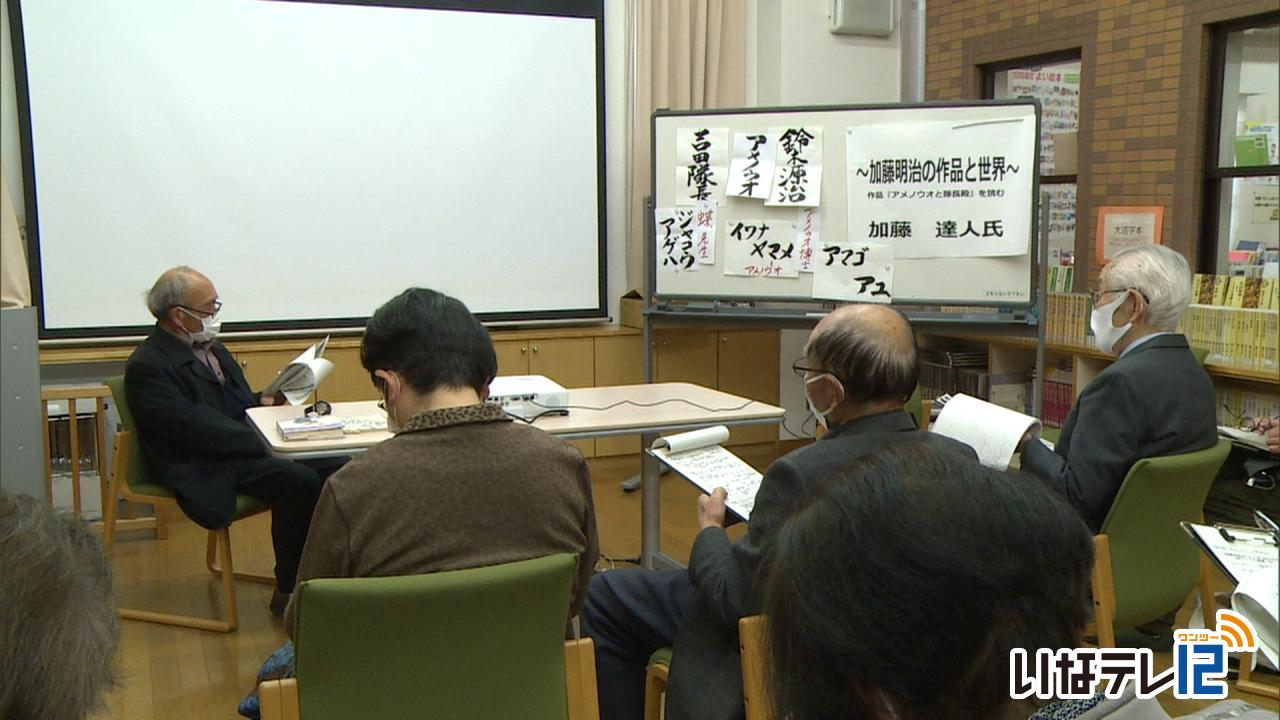

加藤明治の作品を知る交流会

昭和45年に亡くなった南箕輪村出身の童話作家、加藤明治の作品を知る交流会が14日、村図書館で開かれました。

14日は、加藤明治の長男で元教師の加藤達人さんが、明治が書いた童話「アメノウオと隊長殿」を読みながら作品のエピソードなどを紹介しました。

アメノウオとは渓流魚アマゴのことです。

加藤明治は1911年に南箕輪村塩ノ井に生まれ、県内の小中学校で教師を務める傍ら、童話作家として作品を書いていました。

「アメノウオと隊長殿」は、終戦を向かえる昭和20年の飛行隊が舞台の作品です。

釣りが好きで、アメノウオ博士と呼ばれる新人兵士と、蝶が好きで蝶先生と呼ばれる飛行隊隊長との心の葛藤を描いたストーリーです。

加藤さんは「村出身の作家の作品に触れてもらえる良いきっかけとなった。亡き父が残してくれた作品をこれからも大切に伝えていきたい」と話していました。

村図書館では、来年以降もこの交流会を続けていく予定です。

-

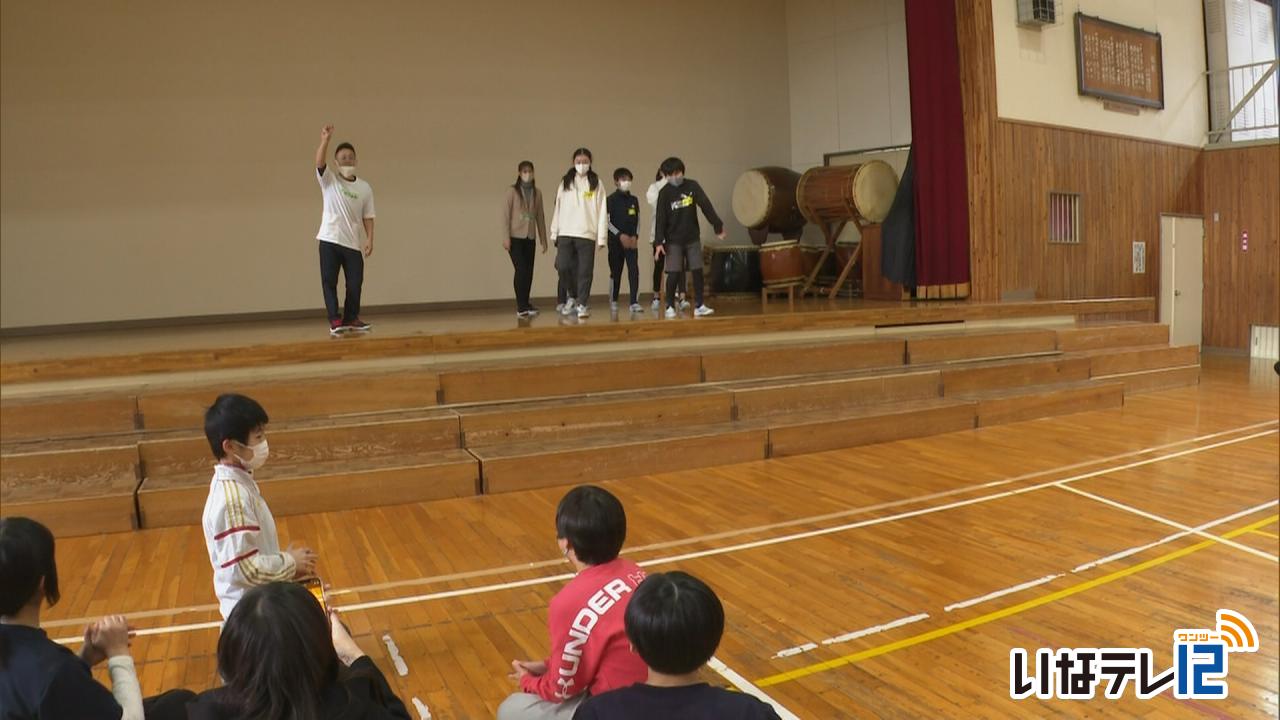

東春近小6年生 プロの役者が演技指導

総合学習で演劇に取り組んでいる伊那市の東春近小学校6年西組の児童は、プロの役者から演技に必要な表現力や発想力について14日教わりました。

14日は、西組の児童が飯田市在住で舞台俳優の小林英樹さんから演技に必要な表現力や発想力を教わりました。

これは、県が行っている「演劇による学び」の推進事業の一環で開かれたものです。

子ども達は、グループ毎に別れ、「学校」や「映画館」などの場面をそれぞれがポーズをとり表現し、ゲーム形式でコミュニケーションや創造力について学んでいました。

6年西組では、総合学習でオリジナル劇「老松場物語Ⅱ」に取り組んでいます。

今回は、発表に向けさらにレベルアップを図ろうとプロからアドバイスを受けました。

最後は、劇の一場面を発表し、小林さんからアドバイスを受けていました。

小林さんは「演劇を作っていくうえで、自分の意見を言い、相手の意見を受け入れていく事が大切だ」とアドバイスを送っていました。

西組では来年2月の参観日でオリジナル劇の発表をする予定です。

-

南箕輪中学校生徒 模擬議会

南箕輪村の南箕輪中学校3年生による模擬議会が11月25日に、役場で開かれました。

この日は、中学生5人が藤城栄文村長に質問をしていました。

中学生からは家庭内の家事・育児の男女の負担の偏りをなくすために村ではどんな対策をしていくかという質問が出されました。

藤城村長はフリップを使って、「家事・育児は、家庭内での話し合いが大事だ」と話していました。

村では、男女共同参画を村の広報や講演会などの活動を通して、各家庭に周知していきたいとしています。

模擬議会は、村政に関心を持ってもらうとともに、議会運営に中学生の意見を取り入れていこうと開かれました。

-

箕輪町の2人が岡工ラグビー部で全国出場

箕輪町在住で岡谷市の岡谷工業高校ラグビー部に所属する2人が、27日から東大阪市花園ラグビー場で開かれる全国高校ラグビーフットボール大会に出場します。

12日は、岡谷工業高校ラグビー部3年で大出の荻原悠月さんと、1年で松島の宮入蓮さんらが町役場を訪れ、白鳥政徳町長に全国大会出場の報告をしました。

岡谷工業高校ラグビー部は、11月に開かれた県大会で優勝し、2年ぶり32回目の全国大会出場を決めました。

荻原さんは、97キロの体重を活かし、スクラムの最前線を務めます。

1年でレギュラーの宮入さんは、スクラムの後方を支えるポジションを担当しています。

白鳥町長は「まずは一回戦を突破して、長野県のラグビーを盛り上げてください」と話していました。

第102回全国高校ラグビー大会は、27日から大阪府の東大阪市花園ラグビー場で開かれます。

-

小学生が起業家から学ぶ

伊那市の富県小学校の児童が、地域で起業している人などから仕事について学ぶ、キャリア教育学習会が7日に開かれました。

講師は地域の起業家など4人が務めました。

このうち伊那市御園でパーソナルカラー診断などをしているStudio caraの唐澤美智さんは、カラーカードを使った診断体験を行いました。

児童達は自分の好きな色と、相手に合う色を選んでいました。

ある児童は「場面に合わせて、色を工夫し選ぶだけで気分が変わることが分かった」と話していました。

唐澤さんは「皆さんの大好きを大事にして仕事に繋げていってください」と話していました。

この学習会は富県小学校のPTAが毎年開いているもので、5・6年生のおよそ40人が参加しました。

-

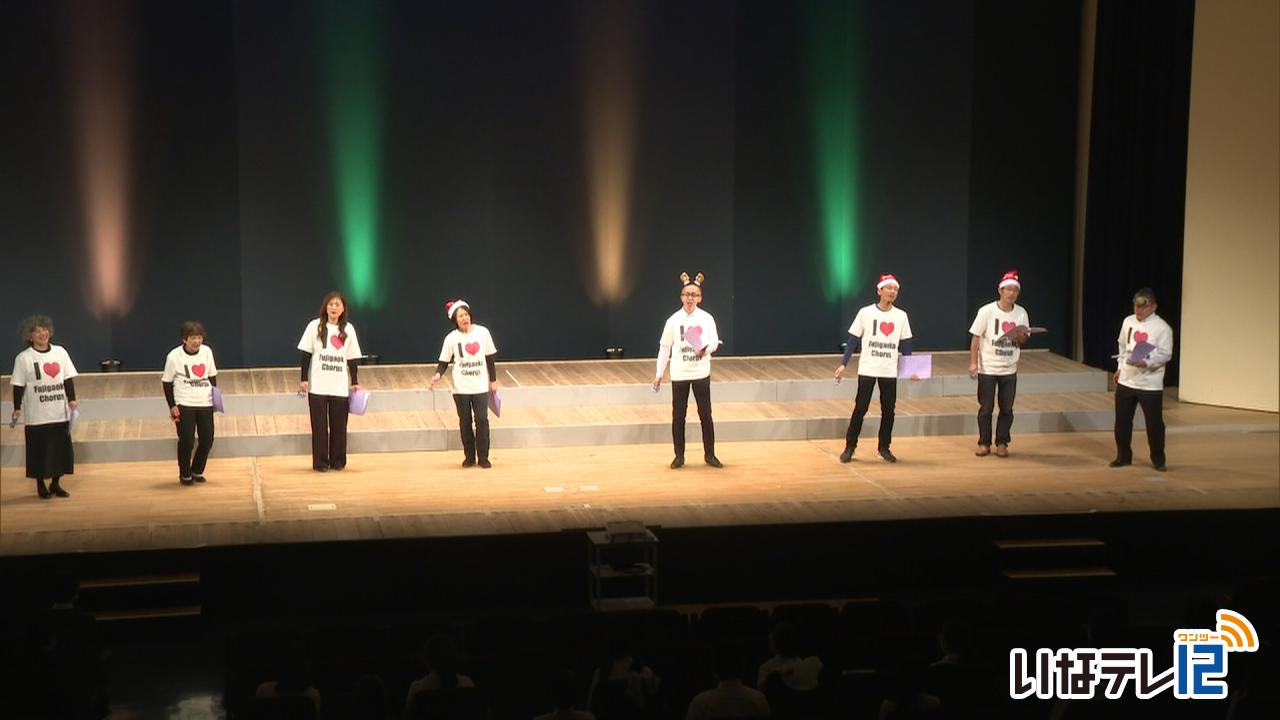

みのわに生まれる合唱の輪2022クリスマス・コンサート

クリスマスを前に「みのわに生まれる合唱の輪2022クリスマス・コンサート」が11日に箕輪町文化センターで開かれました。

コンサートには上伊那の合唱団体や町内の小中学校合唱部など13団体が出演しました。

クリスマスの時期が近いこともあり、クリスマスアレンジした歌の披露もありました。

新型コロナの影響で、町内の小学校3校は事前収録した映像で発表を行いました。

また、感染拡大防止策として会場は観客を160人までに制限しました。

コンサートはみのわに生まれる合唱の輪実行委員会が毎年この時期に開いています。

11日の模様はオンライン配信され、およそ500人が視聴したということです。

-

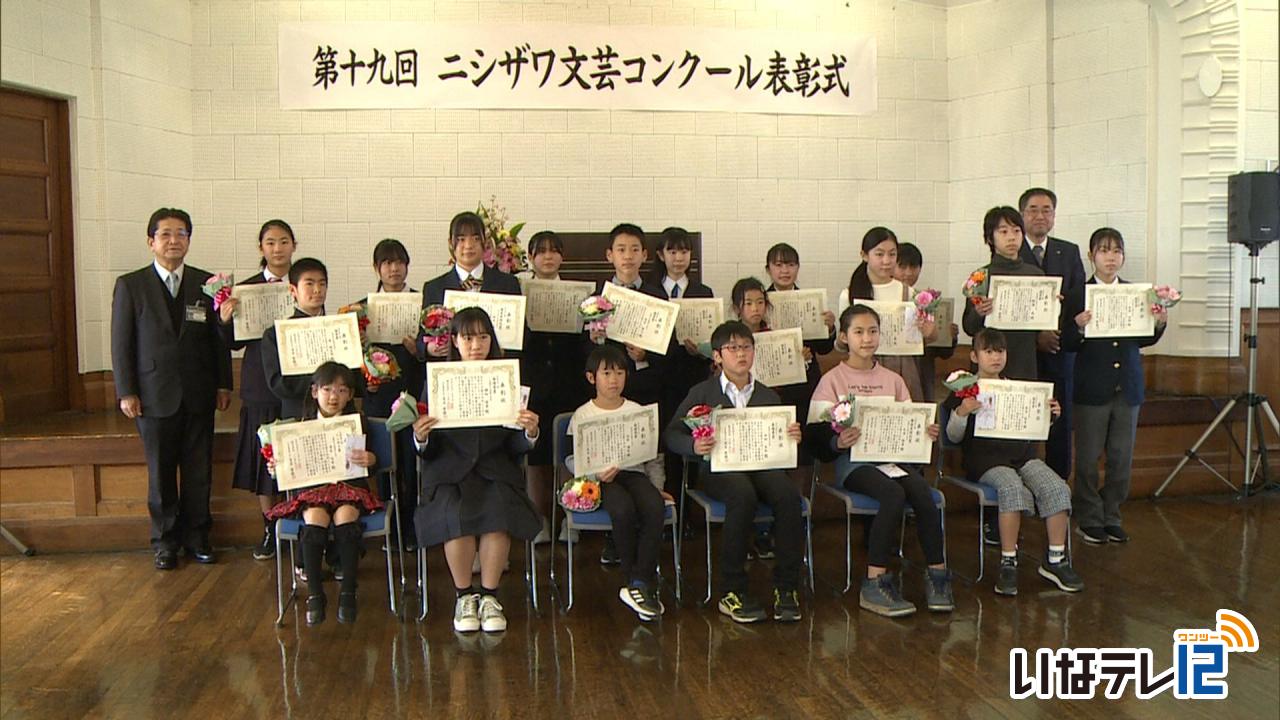

ニシザワ文芸コンクール表彰式

株式会社ニシザワが主催する読書感想文のコンクールの表彰式が10日伊那市創造館で行われました。

10日は、受賞者20人にニシザワの荒木康雄社長から賞状が贈られました。

最高賞の最優秀賞には、小学校低学年の部で東春近小3年の北原璃空君が、高学年の部で辰野南小6年の田畑真歩君が、中学生の部で箕輪中3年の磯畑瑞希さんがそれぞれ選ばれました。

このうち北原君は、登場人物やあらすじをリズムよくまとめた点が評価され、「クラスのみんなと助けあうようになりたい」とまとめました。

磯畑さんは、終戦間近な日本にタイムスリップした少女と特攻隊員との出会いを書いた小説を読み、「現在のロシアのウクライナ侵攻と照らし合わせ、戦争を無くすためには、現状を知る、発信する事、話し合いが大切だ」とまとめました。

コンクールには、上伊那の小中学校44校から1,219点の応募がありました。ニシザワの荒木社長は、「コロナで制限ある学校生活が続いていますが、沢山本を読んで心豊かな人に育って下さい」と話していました。 -

御殿場遺跡で縄文土器発掘作業

県の史跡に指定されている、伊那市富県の御殿場遺跡で存在が確認されていた縄文土器の発掘作業が8日から行われています。

土器は、およそ5千年前、縄文時代中期のもので、市の職員などが傷つけないよう、慎重に作業をしていました。

土器が見つかった場所は、御殿場遺跡の中にある埋橋清さんの畑で、2か所から土器が見つかりました。

埋橋さん宅の周辺一帯は、御殿場遺跡として、1971年に県の史跡に指定されました。

-

伝統芸能 古田人形芝居定期公演

箕輪町上古田に江戸時代から伝わる伝統芸能の古田人形芝居の定期公演が3日に町文化センターで行われました。

定期公演には古田人形芝居保存会と箕輪中学校古田人形部の2団体が出演しました。

公演ではまず、古田人形芝居保存会が舞台を清める舞、「三番叟」を披露しました。

箕輪中学校古田人形部は

「生写朝顔話 宿屋の段」を披露しました。

盲目の娘とその恋人との悲恋を描いた物語です。

生徒は3人一組で人形を操り演じていました。

続いて古田人形芝居保存会が大井川の段を披露しました。

古田人形芝居はおよそ300年の歴史を持ち、長野県選択無形民俗文化財に指定されています。

-

箕輪進修 南宮神社のご神木を木札に加工

箕輪進修高校3年の藤森海斗さんは、箕輪南宮神社の総代会の依頼を受け、御神木でお札を作っています。

藤森さんが作ったお札は、2年参りで無料配布されるという事です。

お札を作っているのは、箕輪進修高校、クリエイト工学科3年の藤森海斗さんです。

藤森さんは課題研究の一環でレーザー加工を学んでいて、機械で「箕輪南宮神社」の文字や「神社の紋章」を彫っていました。

完成したお札の大きさは、縦5センチ、横2センチです。

-

上農生 重機の操作実習

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒がバックホーなどの重機を操作する実習が5日、校内の農場で行われました。

実習には、コミュニティデザイン科 里山コースの2年生15人が参加しました。

この実習は平成24年度から実施していて、今年度で11回目となります。

今回の実習では初めてICT技術を導入したバックホーを使用しました。

事前にドローンなどで測量したデータをもとに施工するもので、基礎となる目印が必要なくなるなどの省力化を図れます。

生徒たちは、手元のモニターに表示される3次元データを見ながら、重機を動かしていました。

生徒は「最先端の技術に触れることができ、とても新鮮だった。操作は難しかったけれど、重機の大きさや振動を感じることができ、楽しかった。」と話していました。

実習は、長野県建設部と県建設業協会伊那支部が合同で開いたもので、伊那市の守屋建設が重機操作の指導を行いました。

県建設部では、この実習をきっかけに建設産業に興味を持ち、将来の就職先の候補に加えてほしいとしています。

-

コミュニティスクールについて考える研修会

地域住民と一体となった学校づくりを進める、コミュニティスクールについて考える研修会が、伊那市の伊那合同庁舎で1日に開かれました。

コミュニティスクールは、小中学校の活動などに地域住民も関わり、地域が一体となった学校づくりを進めるものです。

地域住民が登下校の見守りをしたり、クラブ活動や総合的な学習の時間の講師を務め、子どもたちの教育に携わります。

この日は、上伊那の小中学校の教職員や、地域と学校を結ぶコーディネーターなど60人が集まり、信州型コミュニティスクールアドバイザーで長野大学教授の早坂淳さんから話を聞きました。

早坂さんは、「子どもたちが地域の様々な人と関わることができる場所を作ったり、活動をサポートすることが教師や大人の役目です」と話していました。

この研修会は、コミュニティスクールの在り方や課題、各学校の取り組みについて情報交換し、活発化させようと、南信教育事務所が開きました。

-

伊那市民芸術文化祭 ステージ発表や作品展示

伊那市を中心に上伊那地域の文化や芸術団体が成果を発表する第19回伊那市民芸術文化祭が、いなっせで3日と4日の2日間の日程で始まりました。

舞台発表部門では、日本舞踊やダンスなど4団体が日頃の練習の成果を披露しました。

美術展部門では、伊那市華道会によるいけばなや着物のリメイク作品、ステンドグラスなどの作品が展示されています。

また、市民ギャラリーでは、5つの団体と個人3人が、絵画や書、写真を展示しています。

文化祭は、4日までとなっています。 -

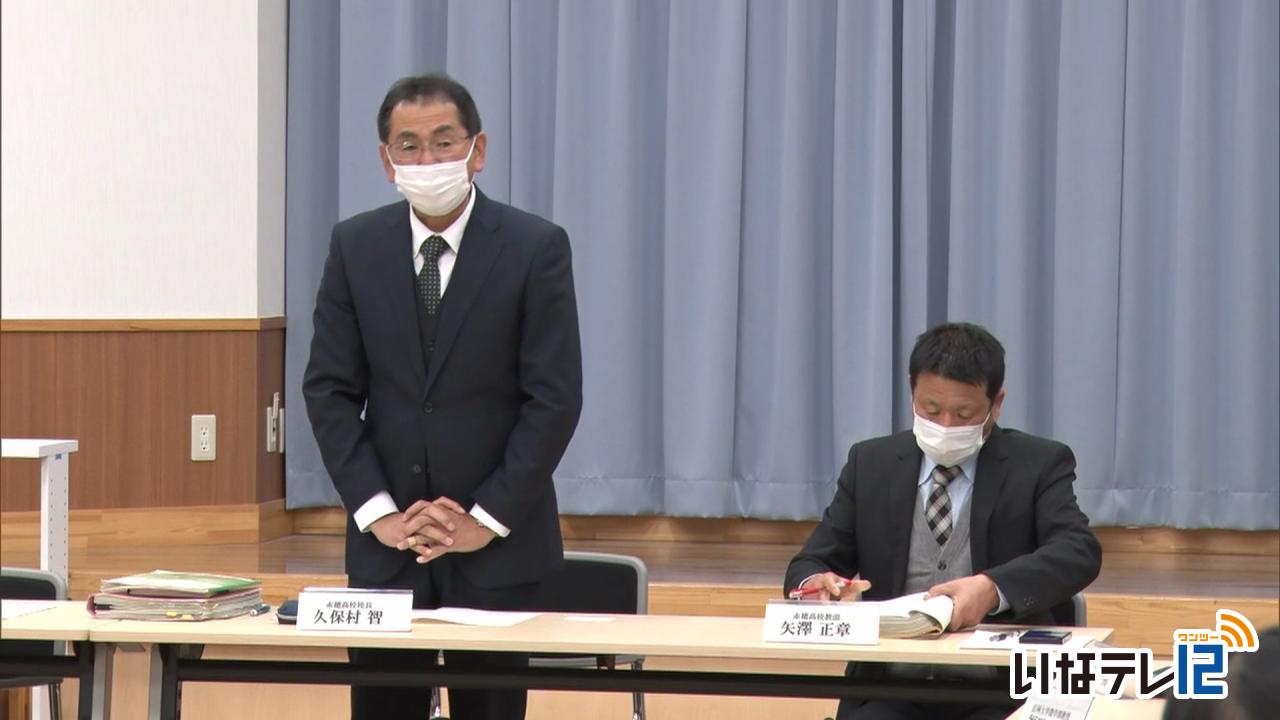

赤穂総合学科新校 基本計画案示す

県教育委員会が進める県立高校の再編・整備計画により総合学科高校へ転換が決まった赤穂高校で1日、5回目の準備委員会が開かれ、基本計画案が示されました。

1日は伊藤祐三駒ヶ根市長や伊南4市町村の教育長、学校関係者などの委員25人が出席しました。

赤穂高校は、総合学科高校に転換することが決まり5月に準備委員会を設置し、議論を進めてきました。

この日示された基本計画案では新校の学びのイメージを「地域とともに未来をひらく学びの拠点」としています。

また地元の自治体や教育機関・国際機関などと連携をとり地域に根差した学びの場にしていくとしています。

-

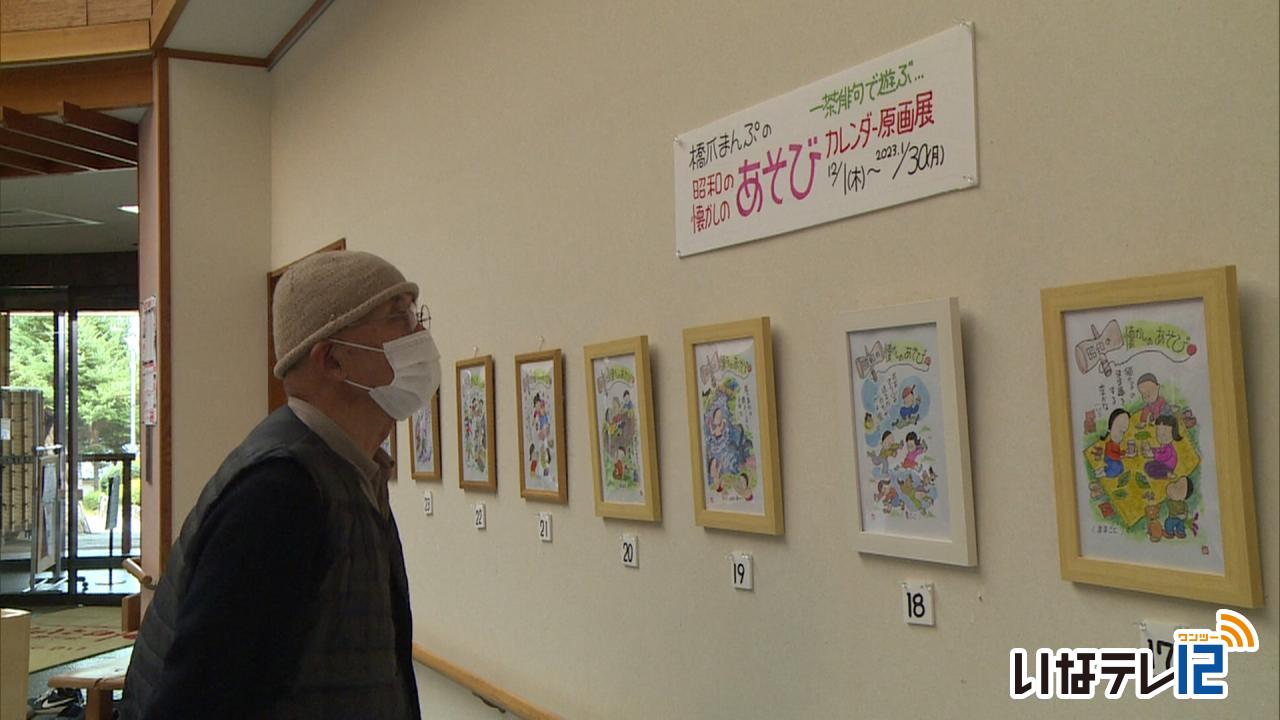

橋爪まんぷさん カレンダー原画展

伊那市の漫画家、橋爪まんぷさんによる来年のカレンダーの原画展「懐かしの昭和のあそび」が1日から、みはらしの湯で始まりました。

カレンダー原画展は昔懐かしい昭和の遊びが描かれた作品24点が展示されています。

今回の原画展では、小林一茶の俳句のなかから遊びに紐付けられるものを選び、そこから着想を得て作品を描いたということです。

会場には、まんぷさんが幼少期に慣れ親しんだ遊びを描いた作品もあります。

製作期間はおよそ半年で、7月から俳句選びを始め、9月から作品を描き始めたということです。

カレンダーの原画は、税込1万円で予約販売が行われています。

卓上カレンダーは税込500円で購入することができます。

カレンダー原画展は来年1月30日までみはらしの湯で開かれています。

-

箕輪町ICT教育セミナーで公開授業

デジタル機器を活用した教育について考える、箕輪町ICT教育セミナーが1日に開かれ、箕輪北小学校では公開授業が行われました。

公開授業は、箕輪北小学校の2年生のクラスで行われ、町内各校から集まった教職員が見学していました。

授業では、児童たちが考えたゲームを説明するための画像をパソコンで作りました。

児童たちは、分かりやすいものになるように、文字の大きさや写真の配置を工夫しながら作っていました。

箕輪町では、2014年からICT教育に取り組んでいます。

小中学校の児童生徒に1人1台のパソコンを整備し、校内にはWi-Fiを完備しています。

児童たちは、パソコンを使いこなし、作業を進めていました。

箕輪町では、「ICT教育の環境は整っているが、それをどう使うかが課題となっている。有効活用できるように町内外での研修を引き続き行っていきたい」としています。

201/(火)