-

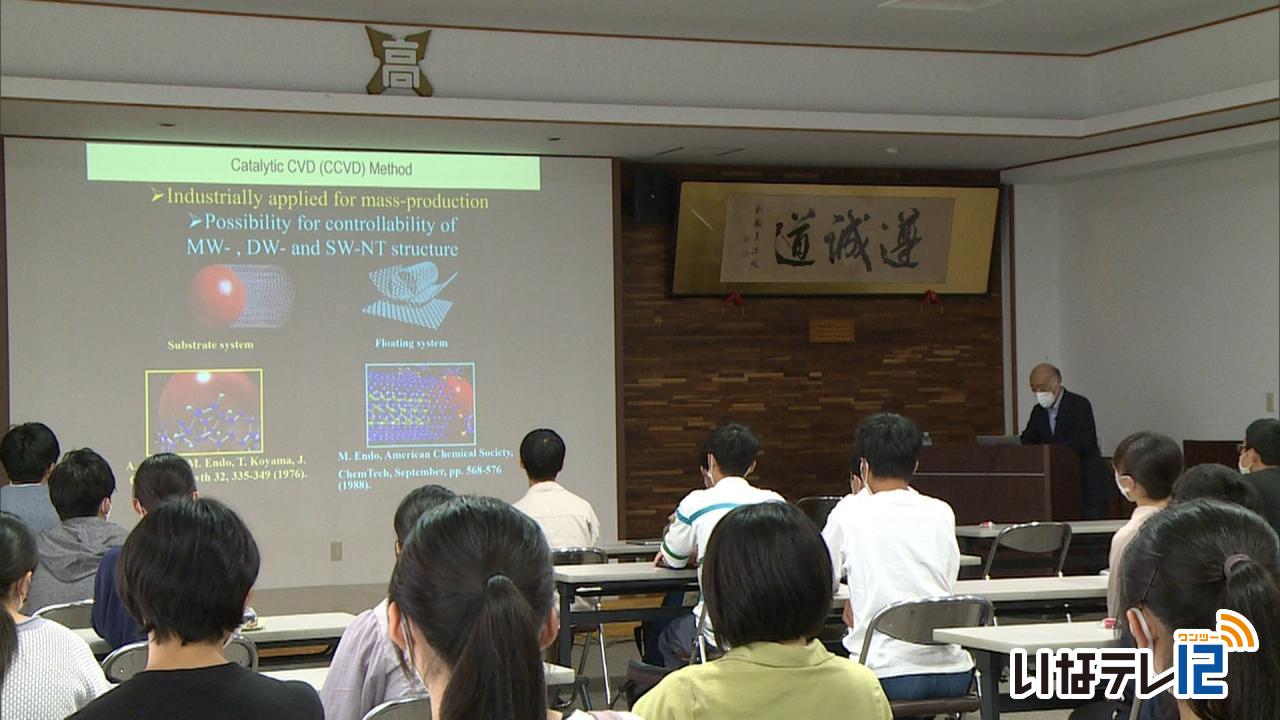

カーボンナノチューブ権威 遠藤さん 伊那北高校で講演

カーボンナノチューブの権威で信州大学特別栄誉教授の遠藤守信さんの講演会が伊那市の伊那北高校で21日開かれ、「大学に入るために勉強するのではなく、その先の夢ややりたい事の実現に向け勉強して下さい」と話していました。

講演会には伊那北高校の理数科の1年生40人が出席し、遠藤さんは「創造力を育む」と題し話をしました。

遠藤さんは「産業の発展や研究開発には発想力が必要だ」と話し、「授業では覚える事よりも疑問を持ち、質問する事を心がけてほしい」と話していました。

この講演会は、長野県教育委員会が主催したもので、国際的な視野に立った人材を育成していこうと、毎年、有識者による講演会を公立高校で開催しています。

遠藤さんは、カーボンナノチューブの発見や量産技術の権威で2008年に紫綬褒章を、2020年に瑞宝中綬章を受章しました。

質疑応答では、生徒達から宇宙空間での太陽光発電の実現性などについて質問が出されていました。

-

上伊那総合技術新校 アンケート実施へ

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が20日、伊那市内で開かれ中高生や保護者などを対象にアンケート調査を来月実施する事が確認されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ヶ根工業高校の4校を再編統合するものです。

20日は、伊那市のいなっせで懇話会が開かれアンケートの実施方法や質問項目の確認が行われました。

上伊那の該当する全ての人が対象で中学生は5千人、再編の対象校の高校に通う高校生は1,400人、小中学校の保護者は1万1千人です。

期間は10月3日から28日までで、Web上で実施します。

質問項目は、進学したい学科や、高校を選ぶときに重視する事、総合技術新校に期待する事などです。

また、新校の卒業生の就職先となる地元企業にもアンケートを行うとしています。

次回の懇話会は11月に予定されていて、アンケート結果を基に、新校の学びのイメージについて意見交換を行います。 -

定時制・通信制生徒生活体験発表会

南信に6つある定時制・通信制の高校に通う生徒の生活体験発表大会が、17日、箕輪町文化センターで開かれました。

この日は、南信の定時制・通信制の諏訪実業、箕輪進修、赤穂、飯田OIDE長姫、飯田女子、つくば開成学園に通う11人が生活体験を発表しました。11人は校内選考で上位となった生徒たちです。

授業や学校生活、教諭や友人・家族とのつながりについてや、いじめや不登校などの苦しみがあっても乗り越えた体験などを発表しました。

審査は、各高校の教諭6人が行いました。

審査基準は、真実味があふれているか、共感性があるか、動作に好感が持てるかなど10項目です。

審査の結果、上田市在住でつくば開成学園高校2年の滝沢 葵さん16歳が、最優秀賞に選ばれました。

なお、優秀賞には、飯田OIDE長姫高校4年の金井 麗佳さんと箕輪進修高校3年の伊藤衣玲奈さんが選ばれました。

上位3人は、来月8日に松本市で開かれる県大会に出場します。

-

上伊那 秋の運動会シーズン始まる

秋の運動会シーズンが始まり、上伊那各地の小学校で17日、運動会が開かれました。

伊那市の伊那東小学校でも運動会が開かれ、全校児童597人が紅組と白組に分かれて競いました。

新型コロナの影響で、全校で行うのは3年ぶりだということです。

感染対策として、1・2年、3・4年、5・6年とグループごとに種目をまとめ、保護者の入れ替えを行いました。

1年生は手にポンポンをつけて、カラフルツバメというダンスを披露しました。

4年生は自分の陣地に竹を多く引っ張た方が勝ちになる竹引きを行い、精一杯引っ張っていました。

伊那東小学校では「夏休み明けから練習をしてきた。保護者にも頑張ってきた姿を見せられて嬉しい」と話していました。

-

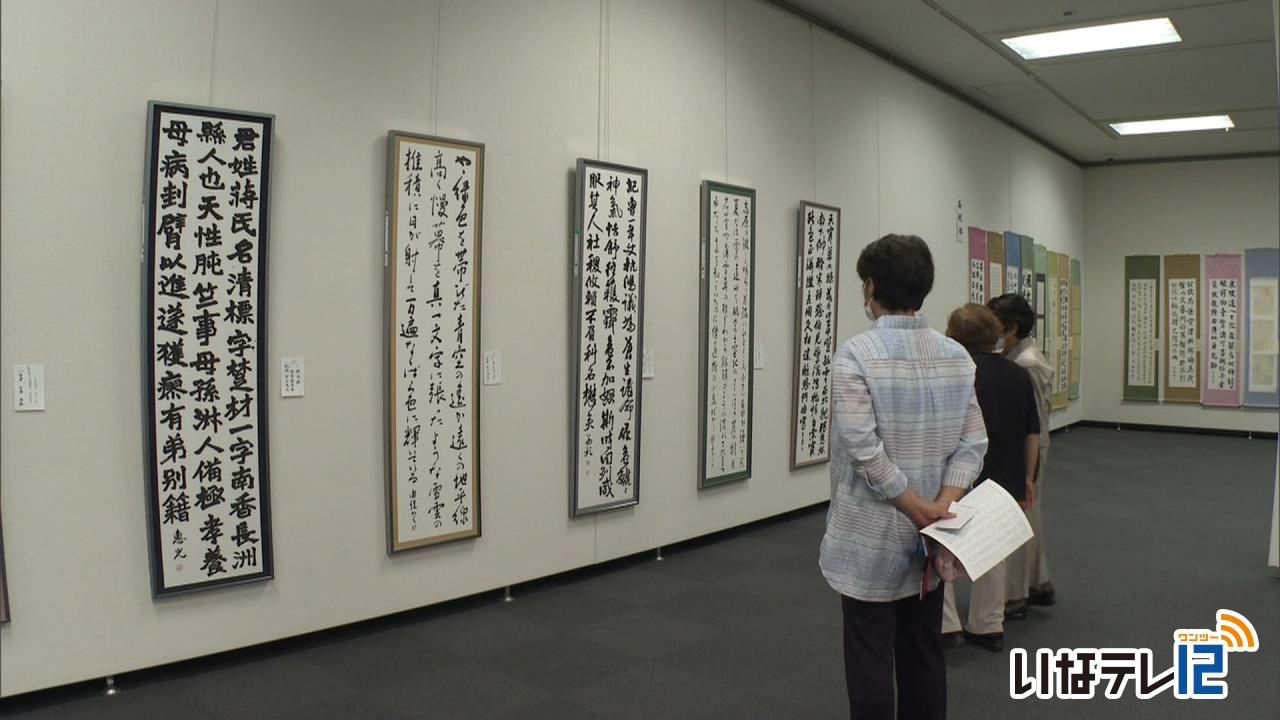

第75回長野県書道展

長野県や県書道協会主催の「第75回長野県書道展」が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

伊那地区の会場となっている伊那文化会館には、上伊那を中心とした小学生から高校生、一般などの書道作品およそ750点が並べられています。

今年で75回目となる書道展は、新型コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。

一般・高校生の作品は1階の美術展示ホール、小中学生の作品は2階の小ホールで展示されています。

第75回長野県書道展は、18日(日)まで開かれています。

-

箕輪北小5年生が農業用水探検隊

上伊那の小学生が西天竜幹線水路の歴史や役割について学ぶ「農業用水探検隊」が行われています。

15日は箕輪北小学校の5年生60人が、箕輪町松島の西天や円筒分水工を見学し、上伊那地域振興局の職員が説明を行いました。

天竜川西側のこの辺りは昔から水が引けず稲作が行えませんでした。

大正8年から昭和14年にかけて農業用水路の建設が行われ、岡谷市川岸から伊那小沢までの、およそ1,000ヘクタールの農地に水が供給できるようになったということです。

水路には農地に均等に水が行き渡るよう35か所に円筒分水工が造られました。

ほかに西天の水を活用して1961年から発電を行っている、伊那市小沢の西天竜発電所を訪れました。

農業用水探検隊は上伊那地域振興局が上伊那の小学校を対象に毎年行っているものです。

-

クマに出会ってしまったら・・・

伊那市の西春近北小学校で6日、熊の学習会が開かれ児童が熊と出会ってしまったときの対応などについて学びました。

学習会では熊の毛皮や骨が用意され、1・2年生の児童およそ60人が興味深そうに触れていました。

西春近北小学校では今年学区内で9件の目撃情報が寄せられていることから熊と出会ってしまったときにどうすればよいかを学ぼうと学習会を開きました。

講師は信州大学山岳科学研究拠点、助教の瀧井暁子さんが務めました。

瀧井さんは、「もしばったり熊に出会ってしまったら走って逃げず、ゆっくり後ずさりして離れるようにしてください」と話していました。

また熊に襲われたときに、うつぶせになり身を守る練習も行われました。

西春近北小学校では学習会を通して児童の安全意識を高めていきたいとしています。

-

3絵画教室合同「伊那の風景を描く絵画展」

伊那市の絵画教室で学ぶ人たちによる伊那の風景を描く絵画展が、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には22人の作品66点が並んでいます。

「伊那の風景を描く」をテーマにしています。

展示会は画家の奥村 憲さんが講師を務める絵画教室、葦の会、イーゼル会、クレパス会が合同で開いています。

画材も様々で、油絵、水彩、パステル、色鉛筆など、各自が好きなものを選んで描いています。

教室は月に2回、そのうち1回は写生に行くことにしているということで、そこで描かれたものもあります。

新型コロナの影響で3年ぶり2回目の開催となりました。

伊那の風景を描く絵画展は、20日(火)まで、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

長野県工芸美術展 112作品展示

県内の工芸作家の作品が並ぶ第14回長野県工芸美術展が14日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には、木工や陶芸、手芸など39種類、112点の作品が展示されています。

この美術展は、長野県出身・在住者でプロ・アマチュアを問わず作品を公募していて、長野県工芸美術会が開いています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市の保科つた子さんの工芸作品「額ぶち」が中日新聞社賞を、伊那市の福澤緋紗子さんの裂織「柿渋の浮出模様」が伊那市長賞を受賞しました。

この展示会は、19日月曜日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

直江津遭難の日 児童が献花

1942年9月13日に、修学旅行中に新潟の海で亡くなった5人の児童の冥福を祈り、箕輪中部小学校の児童が13日慰霊碑に花を手向けました。

13日は、児童が慰霊碑の前に集まり、献花をしました。

この事故は、1942年、昭和17年の9月13日に中箕輪国民学校 現在の箕輪中部小学校の修学旅行で起きたものです。

新潟県直江津を訪れていた児童のうち5人が高波にさらわれて犠牲になりました。

小学校の校庭の隅には慰霊碑が建てられていて、亡くなった児童の名前が刻まれています。

児童たちは、碑の前で手を合わせ、冥福を祈っていました。

中部小学校では、事故の教訓を受け継ぎ命の大切さを伝えていこうと、毎年授業でこの事故について学んでいます。

-

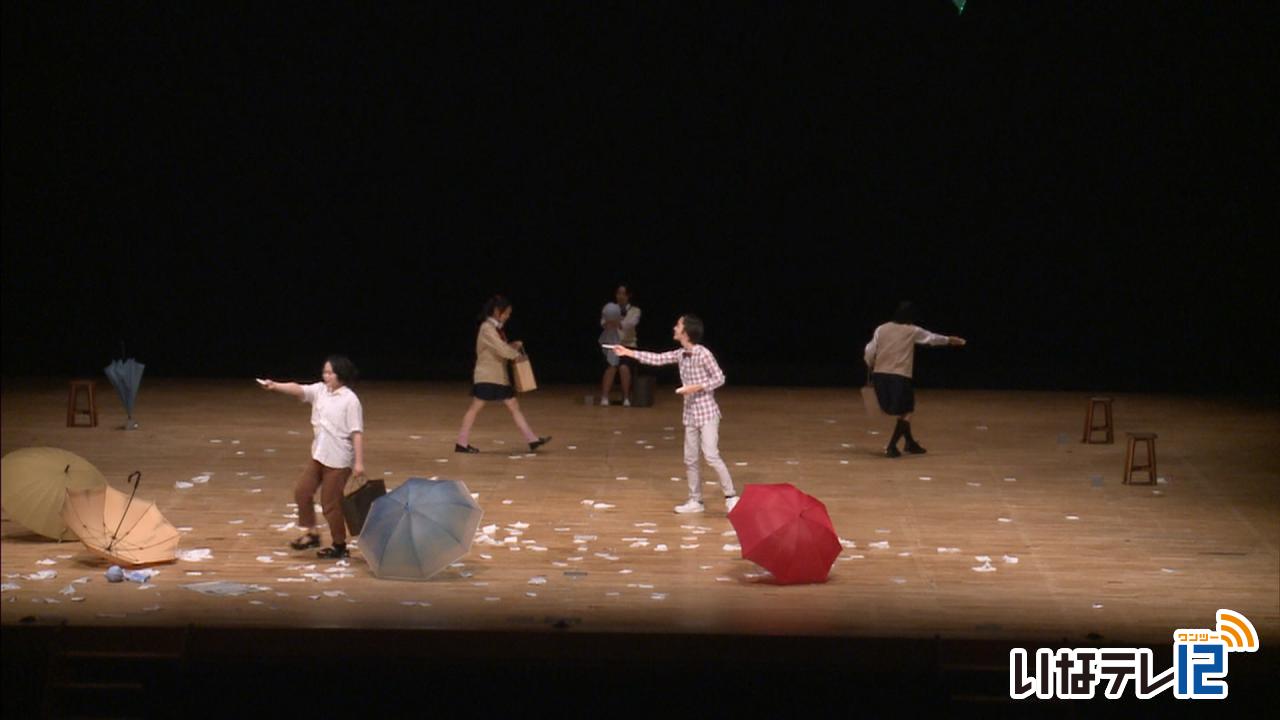

上伊那高校演劇 弥生・赤穂が県大会へ

上伊那地区高校演劇合同発表会が、伊那市の伊那文化会館で11日に開かれ、伊那弥生ケ丘と赤穂の合同チームが県大会出場を決めました。

発表会には、箕輪進修、伊那北、弥生・赤穂の合同チーム、伊那西の4団体が出場しました。

新型コロナ対策で、一般の観客は入れず、家族や学校関係者のみで開かれました。

審査の結果、「なないろコケッとティッシュ」を演じた伊那弥生ケ丘と赤穂の合同チームが県大会出場を決めました。

この作品は、妹を亡くし、そのことを引きずっていた主人公が、ティッシュ配りのアルバイトで様々な事情をかかえた人々に出会ったことで、心情が変化していく様子が描かれています。

合同チームは、11月に松本市の松本文化会館で開かれる県大会に出場します。

-

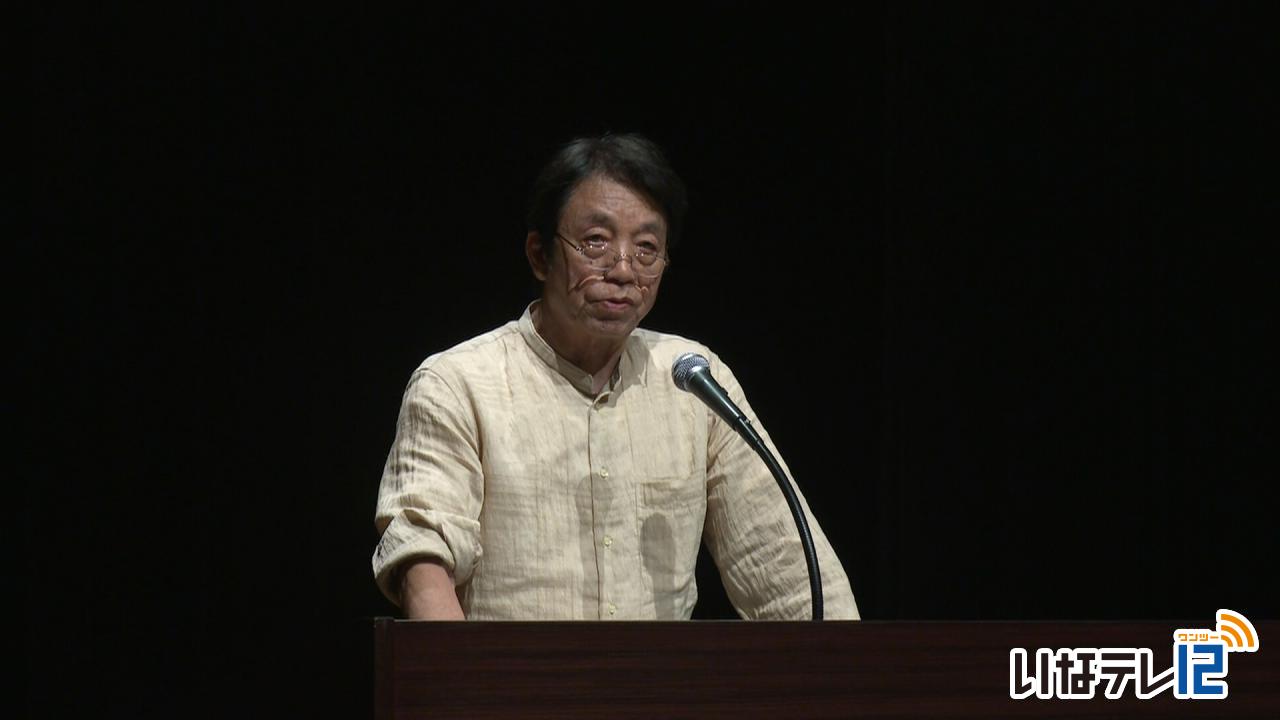

千両千両!井月さんまつり

漂泊の俳人、井上井月の功績を顕彰する「千両千両井月さんまつり」が9日と10日の2日間、伊那市のいなっせで行われています。

初日の9日は、2011年に公開された、井上井月の生涯を描いた映画「ほかいびと」の上映が行われました。

井上井月は、幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人で、今年は生誕200年の節目の年となりました。

上映後、北村皆雄監督による解説が行われました。

映画は、井月の生涯のうち、伊那谷で過ごした30年を中心に描かれ、井月以外の人物は、地元住民が演じたということです。

このイベントは、井上井月顕彰会が井月の功績や生涯について広く知ってもらおうと開いていて、今年で10回目となります。

新型コロナの影響でおととしはオンライン、去年は中止となったため3年ぶりに有観客で行われました。

10日は、俳誌「澤」の主宰で読売新聞俳壇選者の小澤實さんの「芭蕉と井月」をテーマにした特別記念講演などが予定されています。

入場料は無料で、受付は午後0時30分から先着順となっています。

●小澤實さん特別記念講演「芭蕉と井月」

10日(土) 午後3時30分~午後5時

-

上農生と沖縄の高校生がオンライン交流

上伊那農業高校の生徒と沖縄県の高校生が自然環境について意見を交わすオンライン交流イベントが17日、南箕輪村の上伊那農業高校で行われました。

オンライン交流イベントでは上伊那農業高校の生徒4人がアツモリソウの保護活動について発表しました。

上農生は「アツモリソウは絶滅危惧種に指定されています。人工交配の研究などその増殖に取り組んでいます」と話していました。

沖縄県の高校生は、やんばると呼ばれるユネスコ世界自然遺産に登録されている沖縄本島北部の自然環境保護について発表しました。

生徒は「観光客が増えるにともないごみが増加するなど新たな問題が出てきました。今の自然環境を守るには知る、考える、伝える、行動することが重要だ」と話していました。

オンライン交流イベントは沖縄県の本土復帰50周年記念事業「自然環境保全プロジェクト」の一環として行われたもので上農生と沖縄県の高校生およそ30人が参加しました。

-

伊那節大会・ふるさと芸能祭

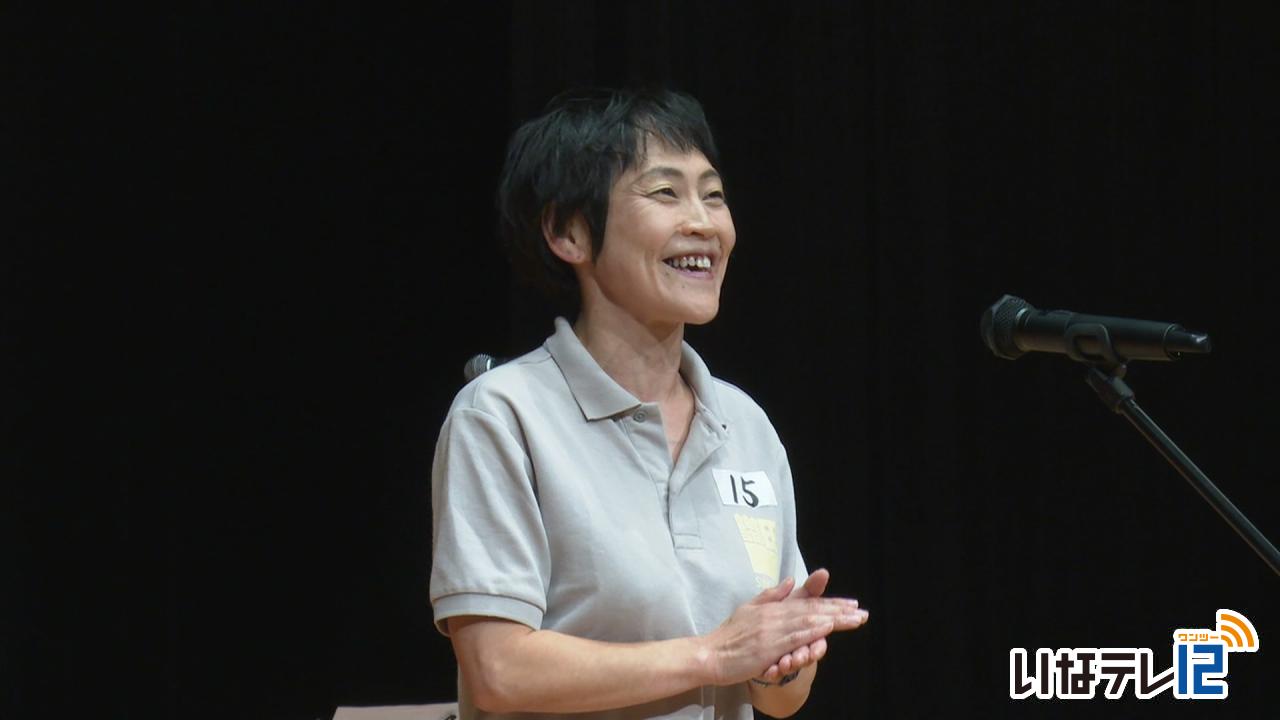

伊那節の歌唱力を競う伊那節大会・ふるさと芸能祭が、4日に伊那市のいなっせで行われました。

伊那節大会には、上伊那から19人が出場しました。

最優秀賞には伊那市富県の歌舞劇団「田楽座」に所属している、中山ねむかさんが選ばれました。

大会は、伊那節を次世代に引き継いでいこうと2年に1度開かれていましたが、新型コロナウイルスの影響で2017年以来になります。

ふるさと芸能祭では、まほら伊那民謡会や民謡ふるさと会など5団体が発表を披露しました。

-

上農高校の生徒が春日公園を整備

上伊那農業高校コミュニティデザイン科里山コースの3年生は、伊那市の春日公園にある噴水跡地を人が集う場所にリニューアルする取り組みを行っています。

6日は3年生17人が現地で縁石の設置作業をしました。

長野県建設業協会伊那支部青年部のメンバーが作業のやり方を指導していました。

この場所には平成元年に噴水が整備されましたが、平成2年にコスト削減のため運用が停止され、それからおよそ30年間使われていませんでした。

この噴水跡地の整備を上伊那農業高校の生徒が行うことになりました。

昨年度から3年生がこの事業に取り組んでいて、今年度は南側の200平方メートルにブロックを敷き詰め桜の模様を作る計画です。

7月から測量を行い、先月末から本格的に作業を始めました。

里山コースの生徒たちは、9月は毎週火曜日に整備作業を行います。

この取り組みは、建設業の人材確保につなげようと、長野県が、長野県建設業協会伊那支部青年部の協力を得て行っています。

一帯の整備は令和6年度まで行う予定です。

-

伊那北高校 合唱コンクール

伊那市の伊那北高校の第55回合唱コンクールが6日に伊那文化会館で行われ、3年D組が最優秀賞に選ばれました。

コンクールでは1年生から3年生までの18クラスが発表しました。

審査の結果、「一詩人の最後の歌」を歌った3年D組が最優秀賞を受賞しました。

コンクールの模様は、10月からご覧のチャンネルで放送します。

-

音楽制作活動に取り組む高校生 木下渉平さん

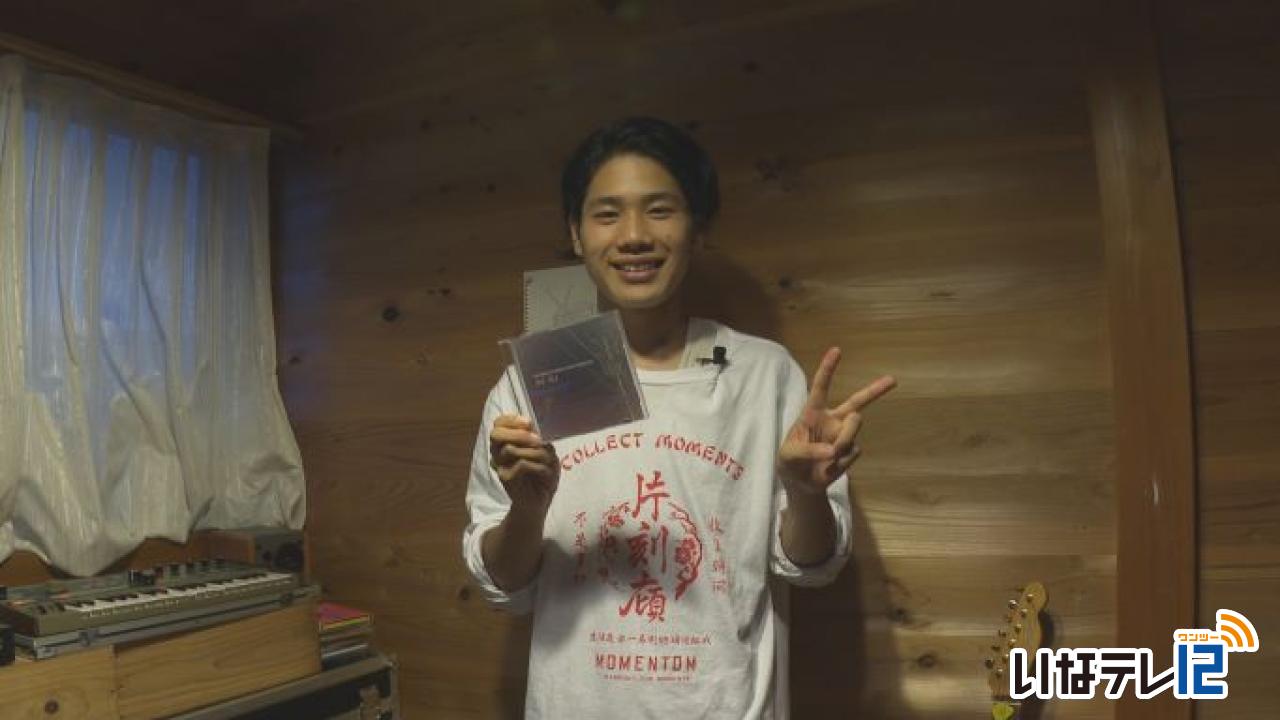

勉強の傍ら、音楽制作活動に取り組む伊那市の高校生を取材しました。

伊那北高校3年の木下渉平さん。

西箕輪の自宅には、ギターやドラム、シンセサイザーなどが置かれています。

中学生のころからバンドを組みライブ活動を行っていて、高校では軽音楽部に入りました。 -

童話劇グループ「わとびら会」 伊那公演

東京都を中心に活動する童話劇グループ「わとびら会」の伊那公演が、伊那市西春近のArtistic Studio LaLaLa INAで27日に行われました。

県内にある夫婦道祖神をモチーフにしたオリジナルの童話劇が披露されました。

精霊となった女の子が森の守り神になるまでの物語を、語り、歌、踊り、人形で表現します。

2020年に結成した「わとびら会」は、関東を中心に活動していて、メンバーのひとりが長野県にゆかりがあることから、県内の夫婦道祖神にまつわる童話劇を手掛けています。

この物語のモチーフとなった夫婦道祖神は、高遠石工が作ったもので、今回初めて伊那市で公演することになりました。

わとびら会では「高遠石工のうまれ故郷で公演することができて嬉しい」と話していました。 -

中間教室 分室「伊宝館」9月1日開設

伊那市教育委員会は、不登校の小中学生が、週に一度、農業など様々な活動を行いながら学ぶ中間教室の分室「伊宝館」を9月1日から開設します。

狐島の旧教員住宅を改装した「伊宝館」です。建物の面積はおよそ70平方メートルで、3部屋あります。

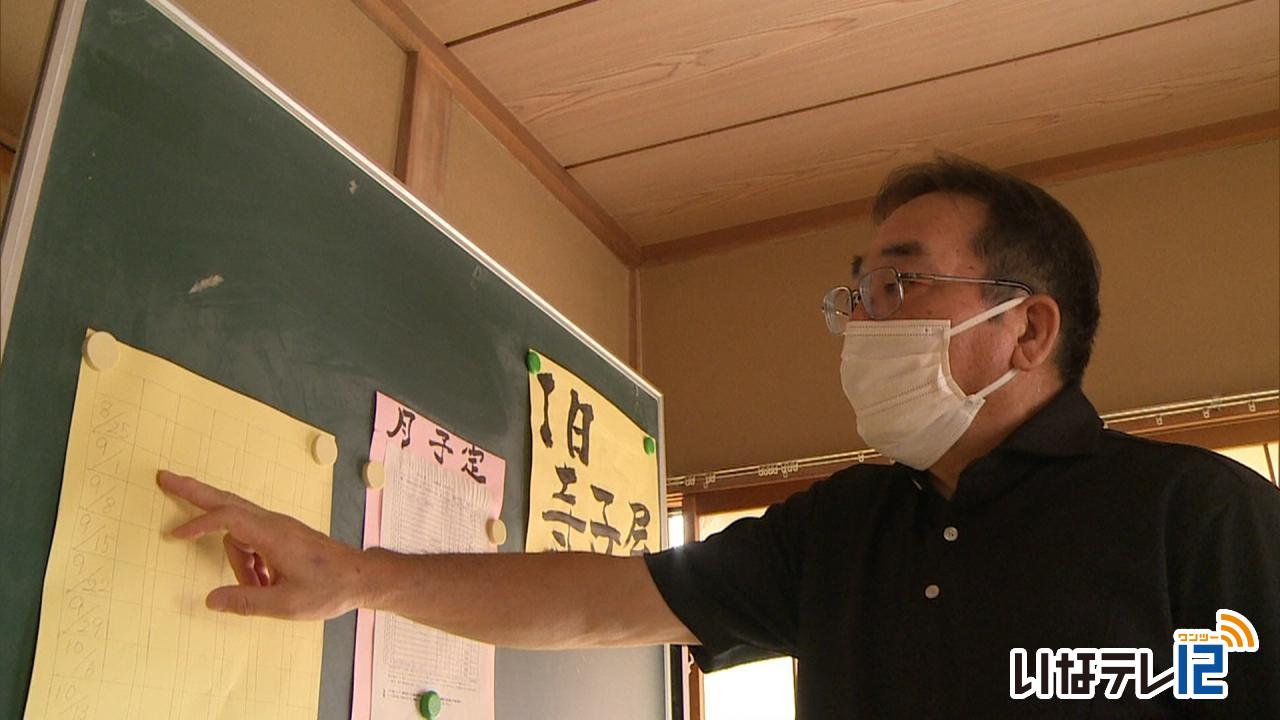

市教委の教育支援コーディネーターで伊宝館担当の北澤喜宏さんです。

伊那市には、現在、不登校の児童生徒が通う中間教室があり、市内5か所で分室を開設しています。

伊宝館は6か所目で、野菜づくりなどを通して自立の後押しをするとしています。

また近くのアファス伊那で体力づくりも行えるという事です。

昨年度、伊那市内で中間教室や分室を利用した児童生徒は、49人だという事です。

-

高遠高校の生徒が若者向け松葉炭酸水開発へ

伊那市高遠町の高遠高校文理進学コースの2年生は、アカマツの葉を使った若者向けの「松葉炭酸水」の開発に取り組みます。

30日は、「地域の科学」の授業を選択している生徒たちが、藤沢里山再生協議会が販売している松葉炭酸水を試飲しました。

この松葉炭酸水は、藤沢のアカマツの葉の粉を使って飲料にしたもので、今年1月から販売しています。

30日は藤沢里山再生協議会の巣山真由美さんから、地域のアカマツを活用するためにこの飲料を作ったことなどについて話を聞きました。

高校生たちは、若者向けの松葉炭酸水の開発に取り組む第一歩として今日試飲を行いました。

藤沢里山再生協議会が販売している飲料に甘味はなく健康志向の人に好評だということですが、生徒は若者が親しみやすい味の高遠高校バージョンを開発します。

今後は甘味料の種類や量、松葉との割合を検討していくということです。

高遠高校バージョンの松葉炭酸水は今年度中の商品化を目指します。

-

第22回邦楽子どものつどい

伊那三曲協会による「邦楽子どものつどい」が伊那市のニシザワいなっせホールで21日に開かれ、日頃の練習の成果を発表しました。

上伊那で箏などを習っている小学4年生から高校2年生までの6人と卒業生4人の合わせて10人が8曲を披露しました。

「邦楽子どものつどい」は毎年伊那三曲協会がこの時期に開いているもので、今回で22回目を迎えました。

伊那三曲協会では「聴きに来た人の心に響く演奏をしてほしい」と話していました。

-

千両千両井月さんまつり 9月9日と10日に開催

漂泊の俳人井上井月の功績を顕彰する「千両千両井月さんまつり」が、伊那市のいなっせで9月9日と10日の2日間の日程で行われます。

8月11日は、イベントを主催する井上井月顕彰会理事の矢島信之さんがイベントの概要を話しました。

9日は、2011年に公開された井月の生涯を描いた映画「ほかいびと」の上映と監督の北村皆雄さんの解説の他、駒ヶ根市出身の俳人伊藤伊那男さんの講演が、10日は「井月の謎に迫る」と題した発表や「芭蕉と井月」をテーマにした講演などが行われる予定です。

今年は井月の生誕200年の節目の年となるため、顕彰会では「井月さんから伊那谷を知ってもらうきっかけにしたい」と話していました。

千両千両井月さんまつりは、9月9日と10日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれます。

入場は無料です。

なお、新型コロナ対策として定員を50%に制限していて、受付は午後0時30分から先着順となっています。 -

テレ東キャスター豊島晋作さん 発信力向上セミナー

テレビ東京のニュース番組でメインキャスターを務めている豊島晋作さんを招いての、広報力・発信力向上セミナーが、伊那市役所で26日に開かれました。

テレビ東京のニュース番組「Newsモーニングサテライト」のメインキャスターを務める豊島晋作さんが講師を務めました。

セミナーには、市の職員や市内の企業などから40人が参加しました。

豊島さんは、ニュース番組に限らず、普段の仕事の中で、誰かに情報を伝えるときに大切なことを話しました。

豊島さんは「情報発信で大切なのは、ストーリー、わかりやすいビジュアル構成、都合のいい時も悪い時も付き合えるような取材対象との人間関係だ」と話していました。

伊那市と株式会社テレビ東京ダイレクトは、地域の魅力発信による地域活性化を目指す包括連携協定を結んでいます。

セミナーは6回目で、今回は報道の仕事での体験や、時事問題などの講演を聞き、職員の広報力、発信力を強化することを目的に開かれました。

-

アド・コマーシャルが市内小学校にノート寄贈

伊那市の広告代理店アド・コマーシャル株式会社は、創立50周年事業として伊那市教育委員会に学習ノートを22日に寄贈しました。

アド・コマーシャル株式会社の赤羽悠一社長が伊那市役所を訪れ笠原千俊教育長に学習ノートを手渡しました。

アド・コマーシャルは地域貢献の取り組みで、これまでに小学校に教材、児童養護施設に絵本を贈っています。

今回は市内の小学校に1万2千冊を贈りました。

創立50周年事業の一つとして、子どもの学習支援のため地元企業に呼びかけ、11社が協賛しました。

学習ノートは市教育委員会を通じて、市内の全小学校に届けられるということです。

-

入野谷在来種のそばの播種作業

伊那市高遠町と長谷村で古く栽培されていた、入野谷在来種のそばの復活に取り組む、入野谷在来種復活夢プロジェクトは、伊那市長谷浦の圃場でそばの播種作業を7月25日に行いました。

7月25日は信州そば発祥の地伊那そば振興会や入野谷そば振興会、信州大学などでつくる入野谷在来種復活夢プロジェクトのメンバーおよそ15人が作業を行いました。

およそ10アールある畑に、500グラム分の入野谷在来種の種をまきました。

この取り組みは今年で6年目となります。

在来種が一般的に流通しているそばと交配しないように、他の圃場から離れた浦で栽培しています。

入野谷在来種復活夢プロジェクトによりますと、そばは10月に収穫を予定しています。

今年はおよそ100キロの収穫量を見込んでいて、そばは全て種として活用します。

-

西春近諏訪形御柱祭で柱納め

7年目に一度行われる伊那市西春近諏訪形の御柱祭りで、前回の御柱祭で社殿に建てられた柱を倒す「柱納め」が21日に行われました。

柱納めは建方班のメンバーが諏訪神社に建てられた4つの柱ごとに分かれて行いました。

このうち一の柱と二の柱は、チェーンソーで切り込みを入れ、クレーンで吊りながら少しずつ倒していきました。

柱は前回、2016年の御柱祭で建てられたものです。

4本の柱は3時間ほどかけて倒されました。

柱は今後、お守りに加工したり、住民が持ち帰り薪などにするということです。

ほかに、おんべ作りも行われました。

ヒノキの木を鉋で薄く削り、10枚ずつにまとめて棒に取り付けていきました。

きょうは12本のおんべを作りました。

9月4日に山出し、10月1日に里曳きが行われ御柱が諏訪神社に建てられます。

-

みのわ芸文協 書道と文学作品展

箕輪町のみのわ芸術文化協会の会員による「書道と文学作品展」が、20日から町文化センターで始まりました。

会場には、みのわ芸術文化協会に所属している団体や個人の書や俳句など、およそ90点が展示されています。

協会では、作品発表の場として、毎年作品展を開いています。

書道と文学作品展は、25日(木)まで開かれています -

夏休みを終え 2学期始まる

夏休みが終わり、伊那市内の7つの小学校では、19日から2学期が始まりました。

このうち、西春近北小学校では、児童たちが夏休み中の宿題を抱え、元気に登校していました。

27日間の夏休みを終え、この日から2学期が始まりました。

全校児童172人の西春近北小学校では、新型コロナ対策のため、各クラスに分かれ、放送で始業式を行いました。

始業式では、3年生の児童が2学期の目標を発表しました。

北原克己校長は「目標をもって生活をすれば、今まで気が付かなかった得意なことや才能に芽が出て花が咲くかもしれません。1日1日を大切に過ごしましょう」と話していました。

始業式を終えると、1年生の教室では、休み中に作った朝顔の押し花を担任に見せていました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校の始業式のピークは、22日と23日となっています。

-

食糧危機の解決策に「大昆蟲食博」

伊那谷の伝統食で食糧危機の解決策としても注目される「昆虫食」の企画展「大昆蟲食博RETURNS!」が伊那市創造館で開かれています。

イナゴやザザムシなど伊那谷の伝統食が紹介されています。

前回の企画展から5年が経ち昆虫食は食糧危機の一つの解決策として、またSDGsの達成方法としても注目されていて今回、企画されました。

新たな昆虫食についての取り組みとして、製糸業が縮小していることから、発想を転換して「食べる養蚕」が紹介されています。

繭の中の蚕は糸にする際に加熱することで独特の臭いが出るということですが、食用として育てた蚕は繭を切って取り出して食べることで臭みがなく食べられるということです。

切られた繭はシルクパウダーに加工されます。

アミノ酸が含まれていて健康食品としても注目されているということです。

「大昆蟲食博RETURNS!」は観覧無料で12月26日まで開かれています。

-

上伊那の高校生が選ぶ読書大賞 候補作品決まる

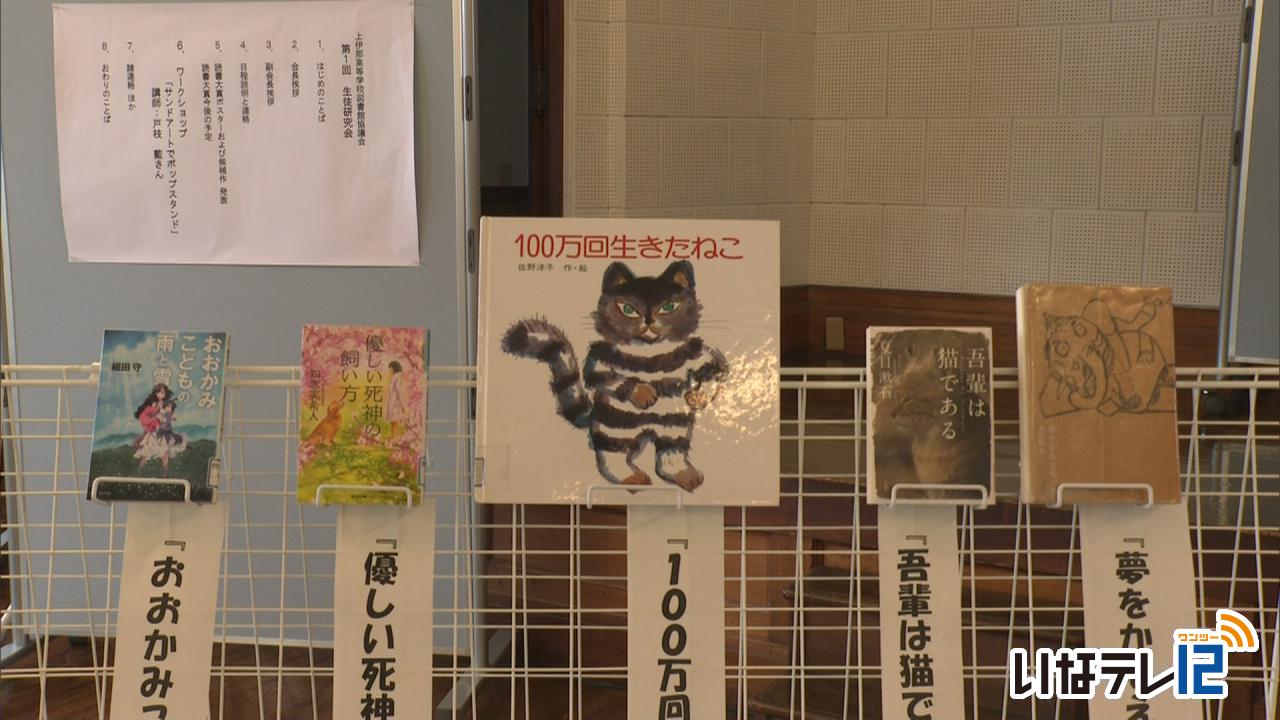

上伊那の高校生が選ぶ読書大賞の今年度の候補作品の発表が27日に行われ、「動物」をテーマにした5作品が選ばれました。

選ばれたのは、「おおかみこどもの雨と雪」「優しい死神の飼い方」「100万回生きたねこ」「吾輩は猫である」「夢をかなえるゾウ」です。

この日は、伊那市の創造館で各校の図書委員で作る上伊那高等学校図書委員会協議会の生徒研究会が開かれ、読書大賞の候補作品が発表されました。

201/(火)