-

はなまる地域探検隊「こころ育むフォーラム」で全国表彰

週末を利用して小中学生が様々な体験をする伊那市の事業「はなまる地域探検隊」が、こころを育む総合フォーラムで、全国の奨励賞を受賞した。

13日(土)に東京で表彰式が行われ、はなまる地域探検隊の伊藤元郎隊長が表彰状を受け取った。

表彰式は、子ども達の心を育む活動を募集・表彰し、優れた活動を全国に紹介しようと、2008年度から、パナソニック教育財団が行っている。

はなまる地域探検隊は、学年を超えた活動を続ける中で子ども達の思いが引き継がれ、さらに広がっていくことが期待できると評価された。

地域探検隊は、全国の個人や団体から応募のあった145件の中から16件のうちの一つに選ばれ、団体の部・中部ブロック奨励賞を受賞した。

こころを育むフォーラムで伊那市の活動が表彰されるのは今回が初めて。 -

渓流釣り 解禁

上伊那の天竜川水系で16日からイワナやアマゴなどの渓流魚を釣る渓流釣りが解禁となった。

16日は朝早くから伊那市の小黒川や小沢川などに釣り人が入り、今シーズン初めてのアタリの感触を味わった。

15日に降った雨の影響で水温が低くコンディションはいま一つだったようだが、訪れた釣り人達は、ポイントを見つけては竿を下ろしていた。

市内から訪れたある男性は約3時間でアマゴ等3匹を釣り上げた。

辰野町から中川村までの天竜川とその支流を管理する天竜川漁業協同組合では、今年も渓流釣りを楽しんでもらおうと、2月に500キロのアマゴを放流している。 -

長野県地域いきいき実践塾修了式

高齢者を対象とする「長野県地域いきいき実践塾伊那支部」の修了式が15日、伊那市の伊那合同庁舎であった。

15日は、今年度この講座を修了する26人が、上伊那地方事務所の宮坂正巳所長から、修了証書を受け取った。

いきいき実践塾は、高齢者に積極的な社会参加をしてもらおうと開かれている。

受講期間は1年間で、その間、実習やグループ討議などを行いながら、企画力や自己表現力を身に付ける。

修了生代表の二階堂正智さんは、「修了生それぞれがすでに地域で活動している。講座で培ったことを今後に生かしたい」と話した。

また、宮坂所長は、「協力し合い、力を出し合った経験は今後にも役立つと思う。地域づくりの担い手として活躍してほしい」と激励した。

今年度の修了生の内訳は、男性が8人、女性が18人。平均年齢は66.7歳で、最高年齢者は85歳の男性となっている。 -

フルートアンサンブルコンサート

フルート愛好者でつくる伊那フルートアンサンブルによるコンサートが14日、伊那市のいなっせで開かれた。

フルートアンサンブルコンサートは、毎年この時期に開かれていて、今回で7回目。

クラシックや日本のポップスなど22曲を披露した。

また今年はコンサート当日が2月14日のバレンタインデーということもあり、愛をテーマにした曲も多く演奏された。 -

高遠城址公園桜の開花予想日4月10日

民間の気象予報会社ウェザーニューズは15日、高遠城址公園の桜の開花予想日を4月10日と発表した。

ウェザーニュースによると、高遠城址公園の桜の開花予想日は4月10日。13日を五分咲きとし、満開は15日から17日にかけて、また散り始めを18日としている。

桜の開花予想については、民間のウェザーニューズのほか、日本気象協会、ウェザーマップのサービス内容が充実してきたことを受け、気象庁は今年から発表を行わないことを決めている。 -

観光ボランティアガイド研修会

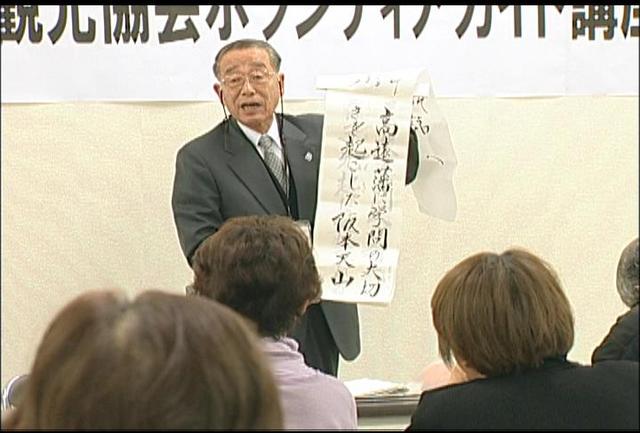

観桜期の高遠城址公園などで活躍が期待される、伊那市観光ボランティアガイドの講習会が11日、伊那市高遠町福祉センターやますそで開かれた。

11日はボランティアガイド約30人が受講した。

講習会は、伊那市観光協会が実施した、観光ボランティアガイド養成講座を修了した人たちを対象に、よりよいガイドをしてもらおうと開かれた。

講師は高遠町地区内で案内をしているボランティアガイドグループ、ふきのとうの会の小田中一男会長が務めた。

小田中さんは、観光客から10分間で案内してくれと頼まれた体験談を話し「ガイド出来る時間がたっぷりあるとは限らない。目で見てわかるようなものを作ることで時間を短縮することができる」と説明していた。

また話し方については「人数に応じた声の大きさで、明るく丁寧に、相手の目を見て」と呼びかけていた。

小田中さんは「客の立場に立って、ニーズに合ったガイドをしてもらいたい」と話していた。 -

松田教育委員長が講演

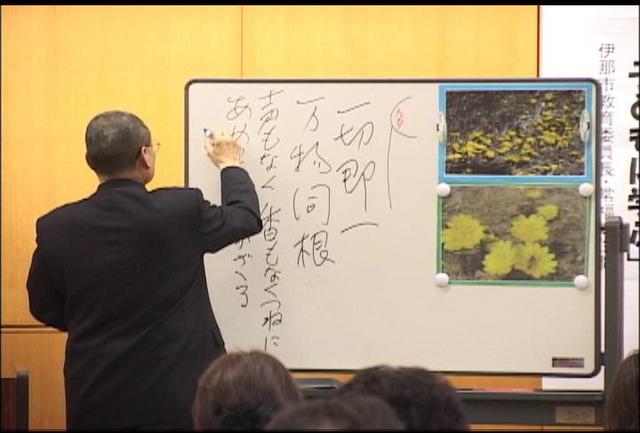

男女共同参画セミナーと伊那市女性人材バンク登録者を対象にした研修会が10日、伊那市役所で開かれた。

伊那市教育委員長の松田泰俊さんが「時代を背負う子どもに学ぶ」の演題で話した。

松田さんは、福寿草を例えに、すべての生き物は同じ根でつながっているという意味の万物同根という言葉を紹介。

伊那市の西春近北小学校で1年生を教えた時に、子どもたちから命の尊さや自然への畏敬の念、感性を学んだ経験を紹介し、「思考と行動が一体となって、自然と一つになっている子どもたちから私たちは学ばなければいけない」と話していた。

研修会には、40人が参加し、講師の話に耳を傾けていた。 -

シルバー人材 会員作品展

伊那広域シルバー人材センターの会員作品展が、伊那市西町のセンターで開かれている。

会場にはセンターに登録する700人のうち約100人の作品264点が並んでいる。

作品展は、会員同士の親睦を深めようと、趣味で作った作品を持ち寄ったことをきっかけに始まったもので、今年で17回目になる。

人形、盆栽、ちぎり絵、書道など多種多彩な作品が並んでいる。

伊藤裕偉会長は「会員同士の良い刺激になる。来年はもっと多くの作品が出品できたらうれしい」と話していた。

伊那広域シルバー人材センターの会員作品展は18日まで。時間は午前9時から午後4時まで。 -

中国語教室の子どもが新年会

箕輪町文化センターで13日、旧正月に行われる中国の新年会が開かれ、中国語教室に通う子どもとその保護者ら約40人が楽しんだ。

教室は町内に住む日本語しかわからない中国人の子ども達に、母国の中国語を教えようと始まったもので、現在は日本人を含む約10人が通っている。

中国では正月よりも旧正月にパーティーなどを開いて祝うのが一般的とされていることから、中国の文化に触れてもらおうと新年会が開かれた。

祝いごとの時には水餃子を食べる風習があることから、この日は水餃子を囲んで中国語と日本語を交えたなぞなぞなどをして楽しんでいた。

中国語を教えている有田波江さんは「中国と日本は近いが文化の違いはたくさんある。こうしたパーティーなどを通じて、母国の中国の文化に触れるきっかけにしてもらえたら嬉しい」と話していた。 -

ジビエ活用技術研修会

野生鳥獣被害をもたらす鹿やイノシシ等の捕獲や、肉の活用について学ぶ研修会が15日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれた。

研修会は、野生鳥獣対策の先進地に学ぼうと開かれ、県内外の自治体の関係者や大学生ら20人が参加した。

研修会は3日間の予定で行われ、初日は、罠を使った捕獲方法の説明や肉の活用事例について発表が行われた。

罠の説明では、上伊那猟友会のメンバーが、括り罠の取扱方法や仕掛けのコツについて説明していた。

メンバーは、「仕掛ける前に水につける、運ぶ時は素手で触らないなど人の匂いをつけないことが大切」と話していた。

このほか、県猟友会が国からの補助を受け導入したコンピューターを使った模擬銃の体験も行われた。

コーディネーターの信州大学農学部の竹田謙一准教授は「命あるもの、貴重な食資源として認識し、有効な活用方法を見つけていきたい」と話していた。

研修会は17日まで行われ、今後、捕獲現場の見学や調理実習などが予定されている。 -

箕輪町が臨時交付金基金設置

箕輪町は、国の経済対策の補助金を活用した箕輪町地域活性化・公共投資臨時交付金基金を設置した。

基金設置に関する条例案は、15日開かれた町議会臨時会に出され、原案通り可決された。

基金は、公共事業などに伴う財政負担の軽減や、円滑に事業実施する目的で設置され、主に来年度実施する道路事業に活用する予定。

財源は国からの公共投資臨時交付金約6700万円が積み立てられ、基金の期限は平成22年度末まで。

同日の議会ではこのほか、町道の補修や舗装工事事業などを盛り込んだ総額1億4300万円の補正予算案が可決された。 -

北信越陸上優勝 高遠高校原翔太君市長表敬訪問

北信越高等学校新人陸上競技大会の男子100メートルと200メートルで優勝した高遠高校2年の原翔太君が15日、伊那市の小坂樫男市長のもとを訪れ、優勝報告した。

原君と陸上部の顧問らが小坂市長のもとを訪れた。

原君は昨年10月に福井県で開かれた大会で、男子100メートルと200メートルの2種目で優勝を果たした。

力を入れている100メートルの記録は10秒94。自己ベストの10秒93にはわずかに及ばなかったが、10秒台の記録は原君だけだった。

200メートルも22秒01と好記録だった。

現在は、今年の夏に沖縄で開かれるインターハイに向け、冬季トレーニングに励んでいるという。 -

焼却場建設反対三峰川連合が下水道処理施設 見学

新ごみ中間処理施設の建設候補地に反対する焼却場天伯河原建設反対三峰川連合が12日、下水処理施設などを見学した。

12日は、三峰川連合の委員を中心に13人が参加した。

見学会は、新ごみ中間処理施設で焼却が計画されている下水処理の汚泥などについて勉強しようと開かれた。

参加者は、伊那浄水管理センターの公共下水道の処理施設を見学し、職員の説明を受けていた。

代表の佐藤幹雄さんは、今回の見学を今後の勉強材料にしていきたいと話していた。 -

県スポーツクラブ ミニバス交流大会

長野県総合型地域スポーツクラブ・ミニバスケット交流大会が11日、伊那市民体育館で開かれた。

11日は県内の総合型地域スポーツクラブに加盟する9チームが参加した。

これは、県内各地にある地域スポーツクラブが主体となって、子ども達の地域を越えた交流を支援しようと初めて開かれた。

大会では、試合をする機会の少ない地域のチーム同士が対戦するように組み合せが行われ、各チームが2試合を行った。

また今回は、実戦経験の少ない低学年の子ども達にも試合を体験してもらおうと、低学年チームの試合も組まれた。

低学年の試合では、子ども達が自分の背よりも何倍も大きいゴール目がけて懸命にシュートを打っていた。

あるスタッフは「交流を通して地域を越えて、友達の輪を広げてもらいたい」と話していた。 -

南箕輪村指定管理者28施設継続委任を答申

南箕輪村指定管理者選定審議会は10日、本年度で委任の任期が満了となる28施設の指定管理者について、引き続き委任の継続を認めることを唐木一直村長に答申した。

村は、2006年から指定管理者による公の施設の管理をスタートさせた。

本年度任期満了となるのは、社会福祉施設や大芝高原内にある施設、村民体育館など28施設。

デイサービスセンターなど7つの社会福祉施設は村社会福祉協議会が、大芝の湯、味工房など19の大芝高原関連施設は大芝荘を運営する南箕輪村開発公社が指定管理者として委任されている。

審議会では、点数などで評価を行い、今後4年間の継続を認めた。

唐木村長は、「いかに住民にとって利用しやすい施設にしていくかが大切。特に大芝関連施設では不況が影響しているが、独立採算を保てるよう努力していきたい」と話していた。

村では、今回の答申を踏まえ、村議会3月定例会に関連議案を提出する。 -

南大東島訪問団結団式

青パパイヤが取り持つ縁で始まった沖縄県南大東島との民間交流で、伊那側から今月島を訪れる訪問団の結団式が12日、行われた。

今回で6回目の訪問で、産直市場グリーンファームの小林史麿会長を団長に、信州大学農学部の元学部長の野口俊邦さん、同じく名誉教授の茅原紘さんが副団長、24人が島を訪問する。

日程は23日から25日までの3日間で、伊那側の有志が贈った絵画の贈呈式や菓匠しみずの清水慎一専務による青パパイヤケーキづくりの実演も行なわれる予定。 -

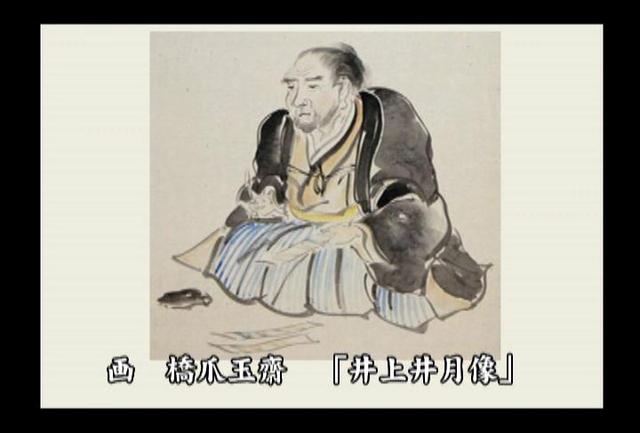

【カメラリポート】井上井月顕彰会が井月の故郷、新潟県長岡へ(後編)

漂泊の俳人、井上井月の愛好家でつくる井上井月顕彰会が10日に新潟県長岡を訪問した。

顕彰会のメンバーは、長岡市役所を訪れ、森民夫長岡市長を表敬訪問した。 -

手良地区認知症アンケート 結果報告

伊那市の認知症支援モデル地区に指定されている手良地区で12日夜、地区住民の認知症に関する意識調査の結果が報告された。

手良公民館で認知症支援地区の第2回推進会議が開かれ、地域住民約60人が参加した。

アンケートは、昨年7月に手良地区653世帯を対象に認知症に対する意識を調査したもので、525世帯から回答があり、回収率は80%を超えている。

「認知症は病気だと知っていましたか」という問いに対しては、85%の人が「知っていた」と答えていて、「子どもからお年寄りまですべての人に正しい理解を持たせてほしい」などの意見があった。

「家族に認知症の人がいる場合に近所に期待すること」という問いに対しては、「話し相手」「声かけ」「見守り」などが多く、「一人で抱え込まずに隣近所に相談してほしい」という意見があった。

会議では、アンケート結果に対する感想や地域でできることについてグループに分かれて意見を出し合った。

手良地区は、認知症への関心が高いことや、地域間交流が盛んなことなどから、昨年6月に市の認知症支援モデル地区に指定された。

手良社会福祉協議会の城倉直彦会長は、「事業スタート時に比べ、認知症に対する意識が高まっている。みんなで理解を深めて、地域の助け合いの輪を広げたい」と話していた。

伊那市では手良を参考に、平成23年度以降は伊那市全体にも取り組みを広げていきたいとしている。 -

城取茂美さんの楽しい講演会

信濃教育会賛助会の会員発表会が12日、いなっせで開かれ、前西箕輪公民館長で笑い療法士の城取茂美さんが、歌を織り交ぜながら楽しく発表した。

発表会は信濃教育会賛助会の総会に合わせて毎年開かれているもので、賛助会の活動を地域の人たちにも知ってもらおうと、今年初めて一般公開された。

会場には賛助会の会員や一般ら約100人が集まった。

城取さんは「歌は世につれ縲恟コ和歌謡史から縲怐vと題し、戦前から戦後にかけての日本の情勢を、当時流行した歌にあわせて披露した。

会場を訪れた人たちは、城取さんの歌う懐かしい曲とユニークな話術に聞き入っていた。

発表を聞いたある人は「当時のことを思い出しながら、楽しい時間を過ごすことができました」と話していた。 -

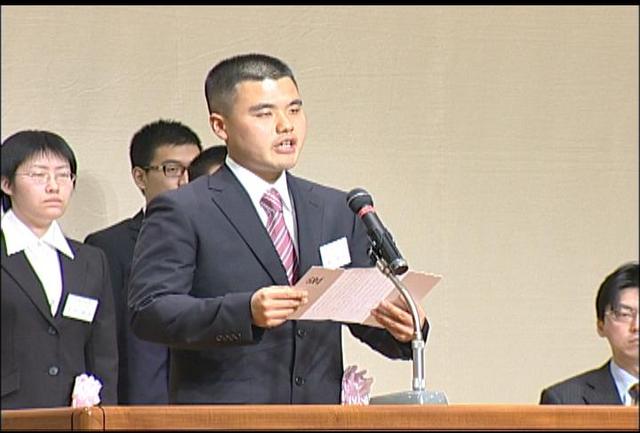

自衛隊入隊予定者激励会

今年の春、伊那・飯田地区から自衛隊に入隊する予定の高校生や大学生の激励会が13日、伊那市の県伊那文化会館で開かれた。

伊那・飯田地区で今年自衛隊に入隊するのは、上伊那から8人、飯田・下伊那から7人の合わせて15人。

地元からの自衛隊入隊者を激励しようと、上伊那郡市自衛隊協力会連合会などが毎年開いているもので、この日は保護者や協力会会員ら約150人が出席した。

激励会で、昨年入隊した駒ヶ根市出身の小林雄一さんは「何事も努力すれば結果はついてきます。多くの仲間と一緒に頑張ってください」と激励していた。

入隊予定者を代表して駒ヶ根市の森秀之さんは「しっかり人のために働けるよう頑張っていきたいです」と謝辞を述べた。

15人は、神奈川県の横須賀基地や埼玉県の熊谷基地などに配属される予定。 -

信大生の味噌を贈呈

信州大学農学部の学生が栽培した大豆でつくった味噌が8日、南箕輪小学校に贈呈された。

大豆を栽培した農学部の水上積善さんと、味噌を加工した大芝高原味工房の会の会長馬場良子さんらが小学校を訪れ、昨年3月に仕込んだ味噌20キロを贈呈した。

水上さんは一昨年、南輪村内で仲間と一緒に栽培した大豆およそ100キロを村に寄贈した。

村では、その大豆を味工房で味噌に加工し、10カ月ほど熟成させてきたが、食べ頃となったため、村内の小学校と保育園全園に寄贈することにした。

南箕輪小学校では、12日の給食でこの味噌を味わうという。 -

伊那西高校美術・書道卒業記念展覧会

伊那市の伊那西高校の3年生による「美術・書道卒業記念展覧会」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。

展覧会は、卒業を間近に控えた3年生がこれまでに学んだ学習の成果の発表の場にしようと開いているもので、今年で3年目になる。

展示しているのは、美術クラブ、書道クラブ、そして今年初めて参加した折り紙工芸クラブの作品約120点。

美術クラブの作品は、油絵や水彩などで人物や日本の美が表現されている。

書道クラブは、自分の好きな歌詞や母親への感謝の気持ちを表現した作品を数多く並べている。

今年初めて参加する折り紙工芸クラブは、折り紙作品を中心に、切り絵や手作りの絵本なども並べている。

伊那西高校の美術・書道卒業記念展覧会は14日まで。13日と14日は、茶華道クラブ員により会場でお茶もふるまわれることになっている。 -

故・中山秀幸さん遺作展開催へ

去年、脳腫瘍のため亡くなった伊那市の山岳写真家、中山秀幸さんの遺作展が4月3日から伊那文化会館で開かれることが決まった。

11日夜、いなっせで第1回実行委員会が開かれ、有志18人が出席した。

委員会では名称を、「南アルプスから南米アンデスの旅 中山秀幸遺作展」とし、日本山岳協会南信支部長の津野祐次さんが代表を務めることが決まった。

中山さんは伊那市出身の山岳写真家で地元南アルプスのほか、南米アンデスの撮影など、その写真は関係者から注目を集めていた。

しかし去年10月に脳腫瘍のため48歳で亡くなった。

実行委員会では中山さんの遺作展を4月3日から伊那文化会館で、また4月13日からは駒ヶ根高原美術館で開くほか、遺作集の発行や中山さんを偲ぶ会の開催も計画している。 -

伊那市議会臨時会補正予算案可決

伊那市議会は、12日の臨時会で2億8,900万円の一般会計補正予算案を全会一致で可決した。

国の第2次補正予算の成立を受け、伊那市には約2億6,000万円の臨時交付金が交付される。

市側は、その交付金をインフラ整備に活用するとして公共施設の改修や修繕に9,970万円、土地改良事業に1,500万円、道路・河川の改良事業に1億7,430万円の補正予算案を提出し、全会一致で可決し閉会した。小坂樫男市長は、「今回の補正で景気対策を一刻も早く実効あるものにしていきたい」と述べた。 -

井月顕彰会が「長岡訪問」を市長に報告

井上井月顕彰会の堀内功会長と、撮影中の映画「ほかいびと伊那の井月」の北村皆雄監督が12日、小坂樫男伊那市長を表敬訪問した。

顕彰会のメンバーは今月10日に、井月への理解を深めようと生まれ故郷とされている新潟県長岡を訪れた。

2人は、視察の様子や、長岡市長に映画撮影での協力を要請したことなどを小坂市長に報告していた。

小坂市長は「長岡とも交流を図りながら井月を名を広めてもらいたい。」と話していた。 -

高遠の伝統「だるま市」

伊那市高遠町伝統の「だるま市」が11日、鉾持神社の参道などで開かれ、縁起物のだるまを買い求める人達で賑わった。

約400年前から続くと言われる高遠のだるま市は、家内安全や五穀豊穣などを願う鉾持神社の祈年祭に合わせて毎年開かれる。

参道には様々なだるまが並び、訪れた人たちが値段交渉をしてだるまを買っていた。

大きなだるまを買った人には景気づけにと一際大きな声で「手締め」が行われた。

だるま市に訪れたある男性は「不景気で大きいだるまが買えなかった。不況をふきとばして来年はもっと大きいだるまを買いたい」と話していた。

11日は雨の降る一日となりましたが、だるま市実行委員会によると例年並みの約2万人が訪れたという。 -

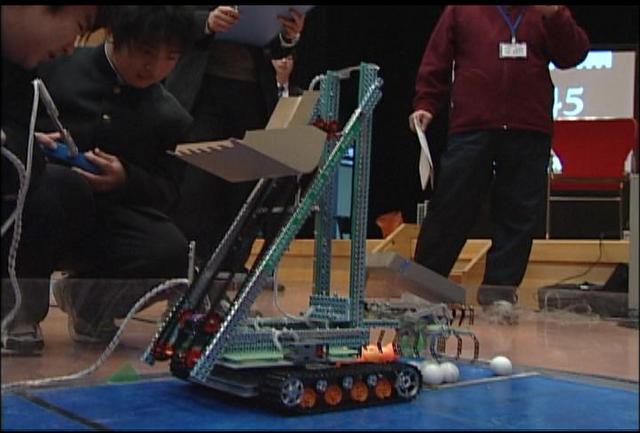

上伊那中学生ロボコン大会

第7回上伊那中学生ロボットコンテストが、11日、伊那市のいなっせで開かれた。

7回目となる大会には、上伊那を中心に、7つの中学校から、53チームが参加し、アイデアを凝らした自作のロボットで得点を競った。

コンテストは、応用部門と授業部門に分かれ行われた。

応用部門は、ピンポン玉やゴルフボールを相手のコートに移したり、フェンスに置かれた筒の上に載せたりして得点を競った。

授業部門は、拾い集めた紙屑の数で得点を競った。

どちらの部門も制限時間2分で試合が行われ、子供達は、コントローラを使い、自慢のロボットを操作していた。

大会の結果、応用部門は阿智中学校の「オリラジII」。授業部門は駒ヶ根東中学校の「東D」が優勝した。

また、アイデア、技術ともに最も優れたロボットに贈られるロボット大賞には、箕輪中学校の「THE LAST POWER」が選ばれた。 -

【カメラリポート】井上井月顕彰会が井月の故郷、新潟県長岡へ(前編)

幕末から明治時代にかけて、

約30年にわたり伊那谷を放浪し、1700余りの俳句を残した漂泊の俳人、井上井月。 -

【カメラリポート】伊那ミニバスケットボール教室 全国大会へ

伊那ミニバスケットボール教室の女子は、先月、長野市で開かれた、第21回全国選抜長野県大会で優勝し、2年ぶり4度目の全国大会出場への切符を手にした。

-

伊那消防署で初の研究発表会

伊那消防署で9日、消防防災活動についての研究発表会が初めて開かれた。

日頃署員が自主的に研究している成果を発表する場を設けようと初めて開き、3つの研究課題について発表があった。

このうち、救助隊副隊長の原秀一さんは、年々増加傾向にあるゲリラ豪雨に対応するため、川などの水の流れのある流水域での救助活動の危険について話した。

流水域での救助は、急速に体温が下がり身体機能が著しく低下したり、流される可能性があるなどのリスクがあるという。

原さんは、「流水域での救助活動は危険性が高く、専門的な知識や技術、装備が必要」として、「早急な流水救助体制の確立、さらなる研究、訓練が必要と感じた」と話していた。

伊那消防署では、発表を基に署員それぞれが課題を検討し、今後も研究に取り組んでいきたいとしている。

311/(月)