-

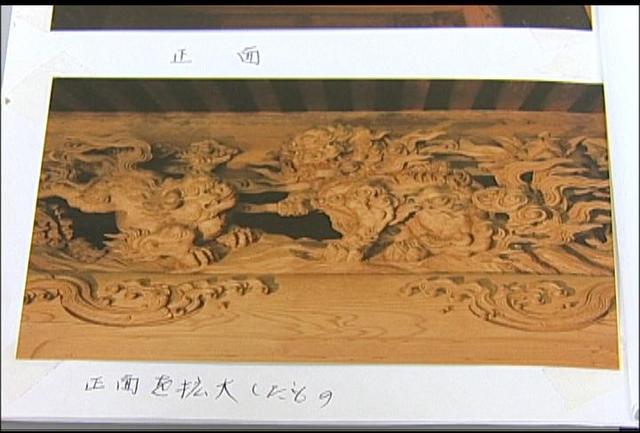

西春近の「白山社」文化財指定諮問へ

伊那市教育委員会は、市の有形文化財の指定に要望のあった、西春近山本にある白山社本殿について、伊那市文化財審議委員会に諮問することを27日決めた。

27日は市役所で定例教育委員会が開かれ、白山社本殿の文化財指定について、文化財審議委員会に諮問し、意見を求めることを決めた。

白山社は、創立は不詳だが、江戸時代、1千863年に再建された社。再建の際、神社・仏閣を彫刻で飾る「宮彫」が、当時の代表的な流派、立川流によって施されている。

伊那市によると、立川流の3代目棟梁、立川内匠正源冨重によって造られた貴重な建造物だという。

伊那市では、氏子総代から文化財指定の要望を受け調査を進め、当時の神社建築を知るうえで文化財的な価値があるとして要望を受理した。

伊那市では今後、文化財審議委員会に諮問し、委員会から答申を受けた後に、定例教育委員会で文化財指定を決めることにしている。 -

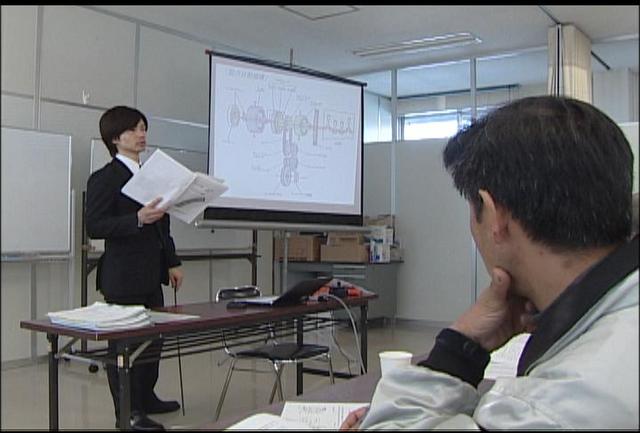

ハイブリッドカー技術研修会

自動車の販売修理を行なうJAグルーブの株式会社オートパル上伊那は、伊那市上牧のオートパル伊那でハイブリッドカー技術研修会を27日開いた。

研修会には、南信地域7つのオートパル所属の工場で働く20人が参加し、自動車の構造に詳しい専門家からハイブリッドシステムや特徴などを聞いた。

オートパル伊那では、国産の全ての車種を取り扱っているが、最近ハイブリッドカーの販売が伸びていることから、修理などをディーラーでなくても積極的に取り扱っていこうと研修会を開いた。

新車の販売台数に占めるトヨタのプリウスやホンダのインサイトなどのハイブリッド車の割合は上昇を続けている一方で、整備を専門とする業者は、「ほとんど入庫がなく、まったくハイブリッド車に触れたことがない」という状況となっていて、今回の研修もこうした現状を打破する意味合いもある。 -

上伊那教育会 研究発表会

郷土の自然や風俗などについての研究結果を発表する、上伊那教育会研究発表会が23日、いなっせで開かれた。

会場には上伊那地域の教職員など約100人が訪れた。

上伊那教育会では、地域の変化を広域的に調査し、記録していこうと31年前から専門委員会を設置して分野ごとに調査を行っている。

23日は自然の部と人文の部に分かれて、各分野の委員がそれぞれの研究結果を発表した。

昔見られた鳥がなぜ現在見られなくなったかを調べた野鳥班は「農薬の空中散布や温暖化により地域からいなくなった」と発表した。

美術班は、伊那市出身の彫刻家、中村喜平(きへい)についての研究結果を発表した。

やさしい作風の作品が多いことに着目し、「作家スタート時は貧しく、家族をモデルにすることが多かったのが要因ではないか」とした。

ある参加者は「教育指導者として研究意欲を忘れずに、勉強する気持ちを持ち続けたい」と話していた。 -

山ブドウワイン講座修了

農商工の連携を担う人材を育てようという信州大学農学部のヤマブドウワイン講座が23日、最終日を迎え、受講者に修了証書が渡された。

昨年10月からこの講座を受講してきた約50人に修了証書と、実習の中で受講者が製造工程の一部を体験したヤマブドウワインが贈られた。

このワインは、受講者が学ぶために醸造されたもので、皆で実際に味をみた。

この講座は、農業、商業、工業の連携を担う人材を育てようと行われ、ヤマブドウワインを例に、地域の特産品の生産、加工、販売を考え、強みを持った商品の開発、販路の開拓を学んだ。 -

上伊那医師会 会長に北原敏久さん

上伊那医師会は25日夜、伊那市で臨時総会を開き、新しい会長に伊那市高遠町の北原内科院長の北原敏久さんを選出した。

上伊那医師会では2年に1回臨時総会を開き役員を選出している。

3月31日の任期満了に伴い、上伊那医師会の新しい会長や副会長などを選出した。

会長は伊那市高遠町の北原内科の院長北原敏久さん。 副会長は伊那市西町の野沢医院の院長野沢敬一さん、伊那市東春近の河野医院の院長河野宏さんの2人に決まった。

上伊那医師会の役員任期は2年。 -

コハクチョウ飛来

伊那市東春近車屋の田んぼで26日、冬の使者コハクチョウの姿が見られた。

田んぼでは、コハクチョウの若鳥11羽が落ち穂をついばんでいる姿が見られた。

日本野鳥の会伊那支部の星野和美支部長によると、伊那へのコハクチョウの飛来は数年に1回あるということだが、見ることができるのは天竜川が主で、田んぼで落ち穂をついばんでいる様子は珍しいという。

コハクチョウのいる田んぼの道路沿いでは、近くの人や写真愛好家らがその姿をカメラに収めていた。

そのうちの一人、日本野鳥の会伊那支部の井上治さんが、この冬初めてコハクチョウを確認したのは今年の正月ということで、思わぬ冬の使者の来訪を喜んでいる。

井上さんによると、11羽全てのコハクチョウの首から羽にかけてが黒っぽいことから、これらは若鳥の群れだという。

井上さんは「エサとなる落ち穂が、一帯にまだ残っていることから、まだしばらくの間はコハクチョウの姿を楽しめるのではないか」と話している。 -

文化財防火デー 長谷の熱田神社で消防訓練

26日は、文化財防火デー。

伊那市では火災から重要文化財を守ろうと訓練が行われた。

文化財防火デーは昭和24年1月26日、奈良の法隆寺で火災が発生し、壁画が焼けて壊れたことを受け、昭和30年に定められた。

国の重要文化財に指定されている伊那市長谷の熱田神社で、高遠消防署の署員や地元の関係者15人が参加し訓練が行われた。

訓練は、焚き火が風にあおられて境内の木が燃え、建物に燃え広がる危険があるという想定で行われた。

到着した署員たちは木や建物を目がけ放水をしていた。

高遠町消防署の蟹沢昭二署長は、「伊那市には国指定の文化財が7カ所ある。これら文化財を住民や管理する施設などと協力し災害から守る体制を作っていきたい」と話していた。 -

初午に向けわら馬づくり

伊那市東春近の田中豊文さんは、2月1日の初午に向けて縁起物のわら馬作りをしている。

初午は2月始めの午の日で、牛馬の安全や五穀豊穣を願う。

田中さんは20年ほど前から独学で、わら馬を作っている。

自宅の敷地内にある工房には、所狭しと出来上がったわら馬が並べられている。

はざかけをして乾燥させたわらを、手編みで馬の形にし、最後に背中部分に赤い布を付けて完成させる。

雄はりりしく、雌は草を食べている所を表現したという。

わら馬は雄雌セットで40組作るということで、作業は今がピーク。

出来あがったわら馬は、地区の寝たきりのお年寄りたちに贈るという。 -

伊那市観光協会がおもてなし宣言

伊那市観光協会は26日、伊那市を訪れる観光客の満足度の向上とリピーターの獲得を目的とする「歓光おもてなし宣言」を宣言した。

これは長野県が推進する「さわやかにもてなそう」県民運動の一環で宣言した。

もてなし宣言は県内を訪れる観光客の満足度向上とリピーターの獲得を目的に県が去年10月から実施している運動。

市観光協会の観光おもてなし宣言は「魅力ある観光のまちづくりに取り組みます」「ボランティアガイドが親切にご案内します」「伊那の食文化を後世に伝えお客様にご案内します」など5項目となっている。 -

松島分館子育て学級で豆まき

箕輪町公民館の松島分館子育て学級の親子が25日、一足早く豆まきをした。

子育て学級の親子14組が豆まきをし、子どもたちが絵の鬼に向かって紙で作った豆を投げていた。 -

南箕輪村の酒井昌好さん写真俳句展

南箕輪村北殿の酒井昌好さんによる写真俳句展が南箕輪村の大芝の湯で開かれている。

会場には酒井さんが写した写真とそれに合わせた俳句25点が並べられている。

写真は花や風景が中心で、俳句は酒井さんがその写真を撮った時の心情を詠んでいる。

酒井さんは学生の頃から俳句に親しみ、写真については勤めていた会社で社内報を作っていたことから、撮影技術が磨かれたという。

酒井さんは「日常のなかで感じたことを写真と俳句で表現できることは楽しいです」と話していた。

この写真俳句展は大芝の湯で31日まで開かれている。 -

伊那市小沢でまゆ玉作り

伊那市小沢の小沢地域交流センターで、地域の主婦と保育園児が22日、まゆ玉づくりをした。

小沢区の主婦17人が参加している小沢いきいきクラブが、伝統行事を伝えていこうと、近くの伊那西部保育園の子どもたちを招いて行った。

年長・年中15人の園児が小沢地域交流センターを訪れ、クラブの主婦たちが、米の粉をゆでて蒸し、色をつけたまゆ玉を丸めた。

まゆ玉が出来上がると、ミズナラの枝に飾りつけ、完成した。

伊那西部保育園では、このまゆ玉飾りをしばらく園内に飾り、2月3日の節分に焼いて食べるという。

小沢いきいきクラブでは、健康体操を中心に日頃から活動している。

保育園児を招いてのまゆ玉づくりは今年で2年目。

代表の小坂美恵子さんは、「子どもたちが喜んでくれるのでやりがいがあります」と話していた。 -

漬物用の重石でカーリング

漬物用の重しを使って得点を競うプチカーリング大会が24日、伊那市の伊那西スケート場で開かれた。

スケート場を利用し、冬のスポーツで交流してもらおうと伊那市体育協会スケート部が開いたもので、今年で2年目。

この日は、小学生の部に22チーム、大人の部に13チームが出場した。

1チーム4人で1人1回ずつ、6メートル先にある円をめがけ、漬物用の重石を滑らせる。

内側の円に入ると20点、外側の円に入ると5点、円の外は1点となる。

子ども達は、円に思うように入らず悪戦苦闘しながら、氷の上でプチカーリングを楽しんでいた。

また、大人も夢中になって円をめがけて投げていた。 伊那市体育協会では「今年は多くの人達に参加してもらい盛り上がる大会となった。これを機にスケート場に足を運んでもらいたい」と話していた。 -

みはらしファームでタイムカプセル開封

伊那市の農業公園みはらしファームで24日、10年前の2000年に埋められたタイムカプセルが掘り起こされた。

タイムカプセルを埋めた29組のうち23組が、カプセルを埋めた公園事務所近くに集まった。

タイムカプセルは、みはらしファームがオープンして初めて迎える正月のイベントとして、また西暦2000年を迎えるミレニアムイベントとして10年前に行われた。

参加者が、スコップや鍬などを使って、地面を掘り起こすと、ビニールに包まれた壺が出てきた。

会場をレストランに移して、壺の中身が出された。

壺の中には、10年後の自分や家族に宛てて書かれた手紙と、ワインが入れられていた。

手紙を受け取った参加者は、家族が増えた、娘が家業を継いでくれることになった、辛い出来事があったが乗り越えてきたなど、それぞれが過ごした10年間の変化を紹介した。

10年前は10歳で、今年20歳になった伊那市中央の双子の兄弟は、当時の自分から現在の自分に向けた手紙を見て、兄の田中暁大さんは、「10年前の自分にプラス思考で行こうといわれた。まだまだ人生長いのでプラス思考でがんばりたい」、弟の智大さんは、「10年前の自分にもっとがんばれといわれているような気がした」と話していた。

また、伊那市手良の登内真美子さんは、10年前、夫の耕治さんに連れられて、イベントに参加した。

そのとき、真美子さんは1人目の子どもを妊娠していた。

真美子さんは、当時の手紙を見て10年前に思いをはせ、「あの頃、おなかの中の子どもに宛てた手紙を見て涙が止まりませんでした。10年たって、子どもも元気に育っていることを思うと、うれしく感じます」と話していた。

また10年間、壺の中で熟成されたワインも皆で味わった。 -

与地生産森林組合が緩衝帯整備

伊那市西箕輪与地の住民らでつくる与地生産森林組合の組合員は、鳥獣害対策として畑に近い山際で、藪などの刈り払い作業を行っている。

これは、伊那市の地域参加型、鳥獣害防止総合対策事業として行われている。

25日には、組合員3人が作業していた。

山際の藪や枝などの刈り払いを行うことで、見通しがよくなり、野生動物が身を隠す場所がなくなる。

伊那市によるとこれにより、野生動物が畑などにおりてこなくなる効果があるということで、市内では手良野口で行われ、実績を挙げているという。

与地の農地は山ぎわに多くあり、地権者の協力を得て今回、約2.5ヘクタールで作業実施が実現した。

市によると、平成20年度の市内の農作物の鳥獣被害額は約4200万円に上るという。

与地生産森林組合では、「自分たちの農地は自分たちで守るという意識を持ち、効果をみて、今後につなげていきたい」としている。 -

高齢者ワクチン前倒し 健康成人の日程決まる

長野県は25日、新型インフルエンザワクチンの高齢者の接種時期を前倒ししたほか、健康な成人の接種日程を発表した。

県によると、国からの国内産のワクチンが追加供給されたことなどから、高齢者の接種時期を前倒しした。

また、高齢者などの優先接種対象者の予定数量が確保できる見込みとなったため、健康な成人の接種を始めるとしている。

65歳以上の高齢者は、日程を2週間ほど前倒しし、1月26日予約開始、29日から接種を始める。

健康な成人は、2月1日から予約を受け付け、接種を開始する。

県はこれにより、すべての希望者の接種が可能となる竏窒ニしている。 -

【カメラリポート】趣味でマジック 伊藤権司さん

派手な衣装でマジックを披露しているのは伊那マジッククラブの会員の一人、伊那市東春近の伊藤権司さん。

伊藤さんは20年ほど前、友人に誘われてマジックをはじめた。 -

ごみ処理基本計画案まとまる

上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会が25日、伊那市のいなっせで開かれ、新たなごみ処理基本計画案のまとめをした。

広域連合では5年ごと、ごみ処理方針を定めた計画の見直しを行っている。

この日は、4回目の会合が開かれ、ごみ処理基本計画案のまとめをした。

平成19年度の試算では、平成25年度における新ごみ中間処理施設の整備規模は、一日あたり149トンとしている。

しかし、今回の基本計画に沿って、家庭系や事業系のごみの減量化、資源化が進められた場合、平成30年度での整備規模は一日あたり139トンと試算された。

また長期計画として、新ごみ中間処理施設の稼働に合わせ、上伊那圏内のごみをクリーンセンター八乙女で最終処分し、完結型の廃棄処理を目指すことなどが盛り込まれている。

今回検討した計画案は、来月、広域連合長に報告される。 -

干支にちなんだ新春書画展

伊那市西町の旧井澤家住宅で、今年の干支にちなんだ新春書画展が開かれている。

この書画展は、伊那部宿を考える会が開いている。

会場には、干支の寅にちなんだもの、新春に相応しい掛け軸や額装などが並び、中村不折の書や、池上秀畝の水墨画などの珍しい作品も展示されている。

また長谷地区の手芸クラブ「美里会」による寅のぬいぐるみ作品のほか、小松養蜂園の蜜蝋で作られた虎の置物も出品されている。

そのほか、伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんによる寅を擬人化して描いた江戸風俗画も展示販売されている。

この展示会は30日(土)まで。入館料大人200円。 -

箕輪町で下駄スケート体験会

昭和30年代まで使われていたという、下駄スケートの体験会が23日、箕輪町の上古田スケート場であった。

会場には普段郷土博物館に所蔵されている下駄スケートが用意された。

65年間毎年下駄スケートで滑っているという丸山平治さんが、参加者に履き方などを教えていた。

下駄スケートに挑戦した人たちは、下駄の冷たさや痛さ、不安定さに悪戦苦闘していた。

小学6年生の時以来、50年ぶりに下駄スケートを履いたという坂牧勉さんは、久しぶりの感覚を楽しんでいた。

指導にあたった丸山さんは「今は立派なスケート靴があるが、下駄スケートには独特の良さがある。多くの人に体験してもらいたい」と話していた。

箕輪町郷土博物館では、希望があればいつでも下駄スケートを貸し出す。 -

高校生対象の料理教室

高校生を対象にした料理教室が、23日、伊那市の伊那公民館であった。

伊那市食育推進会議は、「健康的な生活を送る為には、どんな食事が必要なのか」を考えてもらおうと初めて料理教室を企画した。

高校生たちは、「鮭の香味ソース グラッセ添え」、「タラコとマヨネーズをあえたサラダ」、「具だくさんの味噌汁」の3品を作った。

生徒達は、野菜の切り方や料理の手順等のアドバイスを受けながら調理を進めていた。

今回料理教室に参加したのは、野球部のマネージャーや、将来、栄養士を目指す2年生、4月から短大に進学し一人暮らしを始める3年生など様々。

管理栄養士の北原和恵さんは、「一人暮らしをすると、コンビニのお弁当を買う機会も多くなると思うが、サラダや総菜などを一品加える事で、バランスのとれた食事になる」とアドバイスしていた。

料理を作り終えると、参加した生徒達は、早速、出来たての料理を味わっていた。 -

箕輪町北小河内中村地籍 災害復旧事業 竣工式

平成18年の豪雨災害で土石流などの被害があった箕輪町北小河内の災害復旧事業がほぼ終了し、23日竣工式が行われた。

竣工式では、「災害復旧の碑」の除幕式が行われた。

北小河内区・中村常会は、平成18年の豪雨災害で発生した土石流により、大きな被害を受けた。

災害を受け、地区内には災害復旧対策委員会が設置され、国、県などと復旧事業を進めてきた。

砂防ダムの建設など、平成18年度に着工し、去年の12月にほぼ完成。総事業費はおよそ8億円となっている。

除幕式のあとに開かれた竣工式で北小河内区の丸山亮区長は「災害復旧事業で安心・安全な地域に近付いた。協力いただいた多くの方に感謝したい」とあいさつした。 -

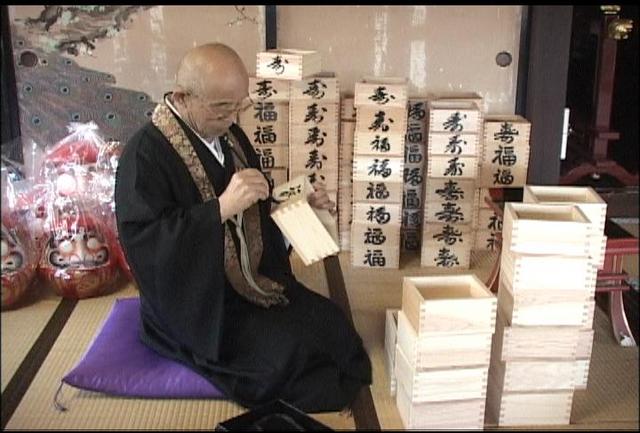

無量寺で福ます準備

箕輪町北小河内の無量寺で23日、節分の豆まきに使う福ますの準備が行われた。

無量寺の中川弘道(こうどう)住職が、福ますに幸せを願う「福」と、長寿を願う「寿」の文字を書いた。

無量寺では、2月3日の節分に年男年女による厄除けの福豆まきを行う。

福ますは50個用意され、豆まきのときに使われる。

中川住職は、「世の中は先例のない不況。自分の信念を持って、精神力を整え、健康で頑張ってほしいという願いを込めました」と話していた。

無量寺の節分行事、護摩祈祷は2月3日の午後3時から、福豆まきは午後4時から行われる。 -

伊那少年剣道クラブ鏡開き

新たな決意で稽古に臨もうと、伊那市の伊那少年剣道クラブが23日、鏡開きを行った。

23日は、去年の4月に入部した33期のメンバー5人が、この10カ月間の稽古の成果を全員の前で披露した。

式では、美篶小学校6年の中山智裕くんと唐澤成悟くんが、「しっかり稽古をして、どんな時も頑張ることのできる強いこころの人になりたい」と誓いの言葉を述べた。

また、代表の蟹澤早百合さんは「自分を信じ、夢を求めて生きてほしい」と話した。

最後は、お汁粉を全員で味わい、今年1年の決意を新たにしていた。 -

全国中学校スケート大会出場報告

南箕輪中学校1年の竹松秋美さんと小池明日香さんは、今月30日から長野市で開かれる全国中学校スケート大会に出場する。

竹松さんと小池さんが21日村役場を訪れ、唐木一直村長に全国大会の出場報告をした。

2人は小学4年生の時に当時担任で、現在所属している宮田スケートクラブの監督を務める新谷純夫さんに誘われスケートを始めた。

監督の新谷さんはバンクーバーオリンピックに出場する新谷志保美選手の父親で、2人は新谷さんの指導のもと毎週6日間練習に励んでいるという。

全国大会には竹松さんが500mと1000mで、小池さんが1500mと3000mで出場する。

唐木村長は「夢を大きく持ち、オリンピックに出られるような選手を目指してください」と2人を激励していた。

全国中学校スケート大会は、今月30日から長野市のエムウェーブで開かれる。 -

伊那商工会議所議員新年会

伊那商工会議所の議員新年会が22日夜、伊那市内で開かれ、伊那商工会議所の議員など80人ほどが参加した。

新年会の中で、伊那商工会議所の向山公人会頭は、「厳しい経済状況が続いているが、今年は、国の2分の1補助を活用して、商店街の再生に取り組みたい。」、

また、リニア中央新幹線問題についても触れ、「均衡ある国土の発展や、都会と地域との格差をなくすために、Bルートの実現は欠かせない。可能性は低いかもしれないが、国への要望を強化していきたい。支援と協力をお願いしたい」と話した。

新年会では、15年以上議員を務めた11人に対し、日本商工会議所会頭・長野県商工会議所連合会長連盟表彰が伝達された。

また、20年以上商工会議所に勤めた職員6人に対しても、表彰状が伝達された。 -

変わり羽子板展

伊那市坂下の大十呉服店で、去年1年間の世相を反映した変わり羽子板展が開かれている。

店内には、人形メーカー久月が制作した10点が並べられている。

96歳で亡くなった昭和の巨星森繁久弥さん、鳩山総理大臣と幸夫人、即位20年と金婚を迎えられた天皇皇后両陛下、ノーベル平和賞を受賞したオバマアメリカ大統領、WBC監督も務めた原辰徳読売ジャイアンツ監督、日本選手初のワールドシリーズMVPを受賞した松井秀樹選手、大リーグ初の9年連続200本安打を達成したイチロー選手、18歳で最年少賞金王となったプロゴルファーの石川遼選手、子ども店長で大ブレイクした加藤清史郎君、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長。

大十呉服店の池上直樹社長は、「羽子板をきっかけにお客様に商店街に足を運んでいただき、少しでも街が賑やかになればうれしい」と話している。

変わり羽子板展は25日まで。 -

伊那谷経済動向 水面下で持ち直し傾向

上伊那地域の去年10月から12月の業況は、依然として深刻な状況ながら、水面下で持ち直しの傾向が見られた。

アルプス中央信用金庫は、去年10月から12月の経済動向をまとめ発表した。

それによると、上伊那地域の業況については、好転企業割合から悪化企業割合を差し引いた数値がマイナス54・6と、7月から9月の数値より14・8ポイント改善した。

業種別では、製造業がマイナス56・0、建設業がマイナス30・3、卸売業がマイナス80・0、小売業がマイナス60・0、サービス業がマイナス63・7、不動産業がマイナス66.7で、すべての業種でマイナス領域となっている。

7月から9月の調査と比べて製造業、建設業、小売業、サービス業で改善がみられた。

中でも建設業はマイナス72・2から41・9ポイント上昇し大幅に改善した。

信金では、依然として全ての業種で深刻な状況に変わりはないものの、総じて改善の兆しが見られ、水面下ながら持ち直しの傾向が見られる竏窒ニしている。 -

信大農学部の学生らが林野庁賞受賞

大学と地域、行政が連携しながら里山への関心を高めていこうと取り組んできた信州大学農学部の学生らがこのほど、林野庁の研究発表会で最優秀賞となる林野庁長官賞を受賞した。

22日、最優秀賞を受賞した学生らに、南信森林管理署の竹内正比古署長から、賞状が伝達された。

受賞したのは、信州大学農学部森林科学科の有志でつくる「伊那守」のメンバー。

伊那守は一昨年から、伊那市手良地区の住民と一緒に、地元の里山「水無山」でハイキングコースを整備してきた。

昨年はハイキングイベントも企画し、地域と一緒になりながら、里山への関心を高めようと取り組んできた。

地元住民と学生を結びつけたのは、南信森林管理署の職員井元幸子さん。

井元さんは、地元住民が取り組む里山での活動に学生を参加させることで、学生が林業分野で活躍できる幅を広げたいと考えた。

この取り組みを、昨年12月に開かれた林野庁の研究発表会で発表したところ、「今後につながる活動」と評価され、最優秀賞の林野庁長官賞を受賞した。

また同日、伊那守のメンバー一人ひとりに、井元さんが手作りした感謝状も贈られた。 -

伊那北高の植木さんが高校生英語ディベート世界大会出場

2月にカタールで開かれる、高校生英語ディベートの世界大会に出場する、伊那北高校英語部の植木美渚さんが22日、唐木一直村長に出場の報告をした。

世界大会に出場するのは4人で、そのうち南箕輪村在住の植木さんと、伊那北高校の留学生で同じチームのデンマーク人、ディッテ・マリア・ミケルスンさんが村役場を訪れた。

伊那北高校英語部は、先月埼玉県で開かれた全国大会で優勝し、世界大会への出場を決めている。

大会では、4人1チームで与えられたテーマについて肯定側と否定側に分かれて英語で議論する。

植木さんは「大会に向けて緊張と不安がかなりあるが、世界のいろんな人と知り合える素晴らしい機会。とても楽しみ」と話していた。

現在、世界大会に向け与えられた課題を研究したり即興のディベートの練習などをしているという。

英語ディベート世界大会は、2月8日から中東のカタールで開かれ、世界59カ国が出場する予定。

311/(月)