-

ふれんどわーく自主製品ネット販売スタート

箕輪町の町障がい者就労支援センター「ふれんどわーく」は先月から、自主製品のネット販売を始めた。

ホームページに紹介されているのは、アクリル繊維で作ったモップやマフラー、ラベンダー入りの置物など13種類。

これらの製品は、ふれんどわーくのオリジナル商品で、少しでも販路が広がり、利用者の収入の増加につながればと、ネット販売を始めた。

ふれんどわーくは、障がいのある人の自立や働く喜びを育てようと作られ、現在は20代から40代の22人が働いている。

主に自主製品の販売や、企業から依頼を受けた仕事、町内施設の清掃等を行い、収入を得ている。

しかし、月平均の売上も、多い時には20万円程あったが、一昨年前からの景気の悪化に伴い、最近は減少傾向にあるという。

ふれんどわーくでは、特殊な物や独自性のある物などはなかなか作れないが、多くの人が見るインターネットで商品を紹介することで、少しでも販路拡大につなげたい竏窒ニしている。

ふれんどわーくの商品は、箕輪町社会福祉協議会ホームページ、または検索サイトで「ふれんどわーく」と打ち込むと閲覧することができる。 -

上伊那観光活力アップセミナー

上伊那地方事務所は1日、県内でも観光が弱いこの地域に何が足りないのか考える、上伊那観光活力アップセミナーを伊那合同庁舎で開いた。

セミナーには、上伊那の自治体や観光関係者ら約100人が参加した。

平成20年に観光で上伊那を訪れた人は441万人で県内10地区中8位、訪れた人が消費した金額は111億円で10地区中最下位だった。

地方事務所では、上伊那地域の観光に「何が足りないのか、また何が求められているか」を考える機会にしてもらおうと、セミナーを開催した。

東京都在住で旅行雑誌の編集長などを務めた沓掛博光さんは「上伊那の観光を考える」と題し講演した。

沓掛さんは「首都圏では、高遠やアルプスなど一部地域は知られているが『上伊那』という名称、場所は知られていない」と話し、「これからは、それぞれの地域でPRするのではなく、上伊那が一つにまとまり活動していくことが大切」とアドバイスしていた。

また、「観光に訪れた人たちに満足してもらうおもてなしを常に考えなければならない」と話していた。 -

地域医療再生で交付金決定

伊那保健福祉事務所は1日、伊那中央病院、昭和伊南総合病院、辰野総合病院の機能分担と連携を進める地域医療再生計画について、厚生労働省が5年間で25億円を交付することを1月29日付けで正式決定したことを明らかにした。

地域医療再生計画は、上伊那の公立3病院が安定的に地域医療を担い続けていくため、将来的な経営統合を見据えた機能分担と連携により、上伊那医療圏を再生することなどを目標としている。

公立3病院の体制整備による機能再編後は、伊那中央病院が高度救急医療を、昭和伊南が急性期から回復期を、辰野病院が急性期から回復期、在宅医療を担う。

また救急医療充実のため公立3病院が構成員となり将来的な経営統合のあり方の検討などを行う「公立病院運営連携会議」が設置される。

ほかには、3次救命救急センターを担う病院を伊那中央病院とすることを検討し、「地域救急医療センター」の一部拡充と関連機器の整備など機能充実を図る。

また、内視鏡手術トレーニングセンター整備など医師確保のための仕組みづくりの研究、開業助産所などへの設備整備費補助など周産期医療体制の整備を図る。

上伊那広域連合では公立病院運営連携会議を3月頃に設立し、事務局を広域連合内に置くことにしている。

これら地域医療再生計画により上伊那地域の医療をこれまでの「病院完結型医療」から「地域完結型医療」へ転換を図りたいとしている。

国からの交付金は県の基金に積み立てられ、事業実施にあたり各病院へ配分されることになっていて、今後、連携会議で実施事業や予算配分が決定される予定。 -

カミ竏窒ソゃん農園で凍りもち作り

食と農業に親しむJA上伊那のカミ竏窒ソゃん農園に参加した親子約50人が30日、凍りもち作りに挑戦した。

カミ竏窒ソゃん農園は今年で5年目だが、昔ながらの保存食である凍りもち作りは今回初めて。

つきたての餅を四角く切り、そのもちを障子紙で包んでひもで縛る。

子どもたちは、餅を丁寧に障子紙に包み、「包むところや縛るところが楽しかった」と話していた。

凍りもちは、水に1週間ほど浸けた後、寒い場所に約1カ月間つるして乾燥させ、出来上がる。

参加したある母親は、「初めて作ったので、出来上がりが楽しみです」と話していた。

この日作った餅は、参加者がそれぞれ家に持ち帰って乾燥させるという。 -

炭焼き体験会

伊那市富県の炭焼き愛好家でつくるたかずや炭の会は30日、炭焼き体験会を開いた。市内外から11人が参加し、会のメンバーから炭焼きについて教わった。

たかずや炭の会では、炭の大切さや炭焼きの楽しさを知ってもらおうと毎年炭焼き体験会を開いている。

炭焼きは窯に薪を入れてから出すまでに1週間近くかかるということで、この日は出来上がった薪を取り出す作業と、新しい薪を詰める作業が行われた。

インターネットで企画を知り、東御市からやってきた森澤光昭さんは、メンバーから炭焼きのポイントを教わりながら作業をしていた。

たかずや炭の会の板山芳弘会長は、「みんなで話をしながら楽しくやるのが炭焼き。その楽しさを少しでも感じてもらえたら嬉しい」と話していた。 -

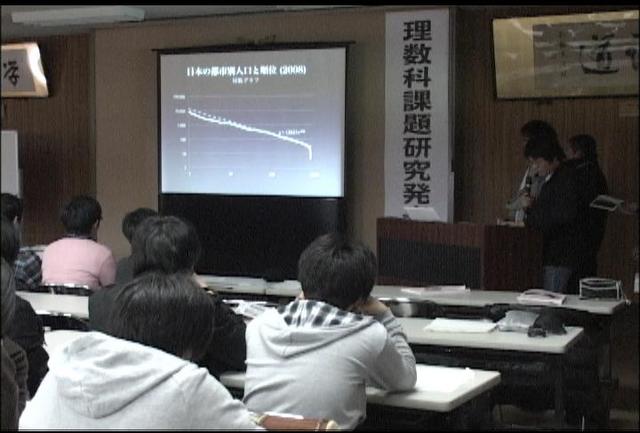

伊那北理数科課題研究発表会

伊那北高校理数科の2年生は30日、1年間の研究成果を発表した。

課題研究発表会は、理数科の2年生が毎年行っている。

この日は、理科や数学の分野から関心のある課題を見つけ出し、1年間かけて研究してきた結果を発表した。

発表したのは8グループ40人で、テーマは新聞紙による強度実験や、小惑星の発見、炎色反応などだった。

このうち、手作りの小型ロケットの制作を通して物理の研究をしたグループは、まっすぐ飛ばすために試行錯誤を繰り返した結果、ロケットの「重心」と、空気の流れによる圧力が働く「圧力中心」の2つの点が、ロケットの軌道に深く関係していることが学習できたと発表した。

また、数学について研究したグループは、コンピューターが普及していなかったころ、大きな数字の掛け算や指数の計算が簡単にできる方法として作られた「対数」の歴史や活用方法について発表した。

生徒たちは、4月から放課後や夏休みなどを使って研究をしてきたということで、2年生担任の池上博教諭は、「テーマを見つけて研究方法を考え、検証するという科学的学習ができたと思う」と話していた。 -

陶房木賊作品展

伊那市御園の陶芸教室、陶房木賊の生徒による作品展が31日まで、いなっせ2階の展示ギャラリーで開かれている。

会場には陶芸を学んでいる90人の作品約そ500点が並んでいる。

教室では、湯呑みや皿だけでなく、人形や重箱など、自由に作品づくりをしている。

会場に並んだ作品の中には、器の下が足の形になったものや、光を取り入れたものなども並んでいる。

講師の伊藤真一さんは、「たくさんの個性が並んでいるので、会場で何か刺激を受けてもらえたら嬉しい」と話していた。 -

信大農学部長に中村宗一郎教授

信州大学農学部の学部長選挙が29日行われ、新しい学部長に応用生命科学科の中村宗一郎教授が選ばれた。

唐澤豊学部長の体調不良による辞任に伴う学部長選挙が行われ、投票の結果、中村宗一郎副学部長が選ばれた。

中村教授は山口県出身の56歳で、鳥取県の鳥取大学を卒業後、山口県の宇部短期大学、島根県の島根大学で教授を歴任し、平成17年に信州大学農学部の教授に就いた。

主に食生活や食習慣に関する研究を行っている。

今後の信大農学部のあり方について中村教授は、「教育、研究、地域貢献を3本柱に大学づくりをしていきたい」と話した。

中村教授は2月1日付けで正式に信州大学農学部の学部長に就任する。任期は平成24年の3月31日まで。 -

子ども地球サミット応援団発足

会員を募集

今年の夏に南箕輪村で開催予定のイベント「子ども地球サミット」の応援団が29日夜、発足し、応援団ではサミットのサポートなどをしてくれる会員の募集を始めた。

南箕輪村の味工房で発足式が行われ、唐木一直村長やサミットに2008年から出演している元宝塚歌劇団の但馬久美さんら約50人が参加した。

子ども地球サミットは、子供達がエコの大切さを発信していこうと2008年から南箕輪村などでスタートした。

応援団は、地域全体でイベントを盛り上げるための会員組織で、団長は但馬久美さんが務める。

サミットを企画・運営するトリニティーでは、会員数1000人を目指したい竏窒ニし、多くの参加を呼びかけている。 -

プチヴェールを富県の特産品に

伊那市富県では芽キャベツとケールを掛け合わせた新しい野菜「プチヴェール」を地域の特産品にしようと取組みが始まっている。

現在富県では地域の活性化を目的に、寒い気候にあった特産品づくりをしようと、農林産物直売所たかずやの組合員を中心に「プチヴェール」の普及・生産を進めている。

フランス語で「小さい緑」を意味するプチヴェールは、12月以降の寒い時期に甘さの増す野菜で、現在収穫の最盛期を迎えている。

30日は、直売所の会長を務める埋橋一さんの畑で収穫作業が行われていた。

また直売所たかずやでプチヴェールをPRしようと、直売所を訪れた人たちに料理が振る舞われた。

訪れた人たちは「甘味があっておいしい」「ひと口サイズで食べやすい」と話しながら味わっていた。

プチヴェールは富県地区でのみ作られているということで、直売所たかずやや、産直市場グリーンファームなどで購入することができる。 -

伊那市幹線道路検討委員会答申

伊那市幹線道路検討委員会は25日、市の主要道路網の整備計画について検討してきた結果を小坂樫男市長に答申した。

検討委員会副委員長の小池厚伊那建設事務所長が市役所を訪れ、小坂市長に報告書を手渡した。

伊那市幹線道路検討委員会は、国や県、市内の各種団体などで組織し、平成20年12月から1年にわたり、今後の市の道路事業について検討を進めてきた。

報告書では▽渋滞緩和や交通安全の向上などの点から、市の東西を結ぶ環状北線と環状南線の早期整備▽国道153号バイパスの市内を通過する福島から青島を3つの区間に分け、効果の高い部分から工事に着手する竏窒アとなどを求めている。

報告書を受け取った小坂市長は、「伊那市の土地利用について、道路網の整備と共に、都市計画の見直しを進めていきたい」と話していた。

市では、報告書を基に来年度から、各路線の検証を行う計画。 -

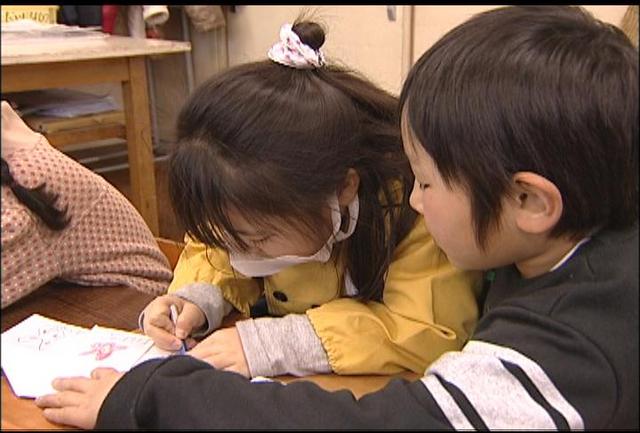

もうすぐ小学1年生 園児が小学校で交流

今年4月に小学1年生になる保育園児や幼稚園児が29日、小学校でお兄さんやお姉さんたちと交流しながら給食を初体験した。

伊那市の伊那西小学校には、近くの伊那西部保育園などから10人の年長児が訪れた。

伊那西小では、小学校の雰囲気になれてもらおうと、新1年生になる園児を招いての交流会を毎年行なっている。

この日は、2年生の教室で簡単な工作を一緒にした。

小学生たちは、保育園児にやさしく話しかけながら、工作を手伝っていた。

工作が終わると、調理室に手をつないで移動し、初めての給食を味わっていた。

伊那西小学校の入学式は4月5日に予定されている。 -

求人倍率10カ月ぶり0.4倍台

12月の上伊那の月間有効求人倍率は0.44倍で、6カ月連続で上昇し、昨年2月以来10カ月ぶりに0.4倍台に回復した。

12月の月間有効求人倍率は0.44倍で、11月の0.39倍より0.05ポイント上昇した。

上田、佐久、須坂、諏訪に次いで5番目に低い水準ながら県平均の0.46倍に近づいた。

新規求人数は728人で、11月に比べ8.5パーセントの増となり、2カ月ぶりに700人台に回復した。

ただ求人の中身は、先行きの不透明感からか、臨時や短期採用が多く、全数に占める正社員の割合は34パーセントに留まっている。

一方新規求職者は746人で、18カ月ぶりに対前年比で減少した。

12月の事業主の都合による離職者数は142人で、前年同期に比べ54.9パーセント減少した。

ハローワーク伊那では、依然として厳しい状況に変わりはないが、明るい兆しも見えるとしていて、求人倍率は今後も緩やかながら上昇していくものと予測している。 -

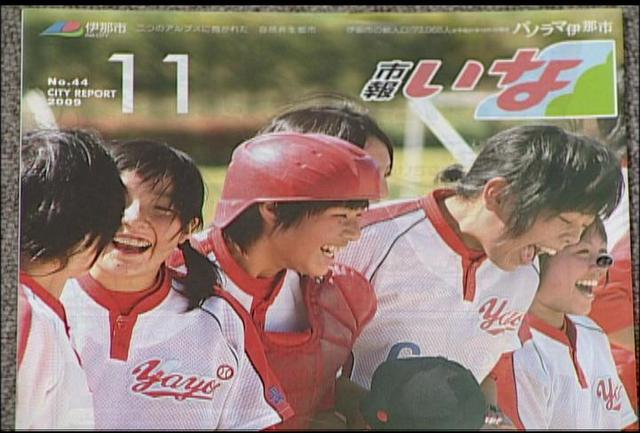

広報コンクール総合1位に伊那市

伊那市が発行している「市報いな」が、長野県市町村広報コンクールの総合1位に選ばれた。

コンクールは県などが毎年実施しているもので、広報紙の部、広報写真の部、広報映像の部の3部門で審査により優れたものを選び、全国コンクールへ推薦する。

そのうち、伊那市の市報いな11月号は、広報紙の部で総合1位になった。

市報いな11月号は、巻頭の特集で税金についてマンガで説明していて、「市民の目線に立った分かりやすい市報」と評価された。

また、表紙の写真はインパクトがあり、人目を引くこと、中の文面も見やすく工夫されていることなどが評価された。

市報いな11月号は、日本広報協会が開く全国広報コンクールに推薦され、その審査結果の発表は5月下旬の予定。

また今回広報映像の部では、南箕輪村の広報番組「素顔がいいねみなみみのわ」が優秀賞に選ばれている。 -

倉科照子さん絵手紙年賀状展

伊那市内で絵手紙教室の指導にあたっている倉科照子さんは、八十二銀行伊那市駅前支店で絵手紙年賀状展を開いている。

日本絵手紙協会の公認講師として活躍している倉科さん。

会場に並んでいるのは、日ごろから絵手紙を通して交流のある北は北海道、南は沖縄までの人から今年届いた年賀状500点のうちの230点。

今年の干支、寅をモチーフにしたものが多く、個性あふれる様々な年賀状が銀行を訪れた人を楽しませている。

諏訪の知り合いからは、御柱を題材にしたものも届いた。

日本記念日協会は、今年初めてフミの語呂合わせで2月3日を絵手紙の日に決定。

倉科さんは、絵手紙の良さを多くの人に知ってもらいたいと話している。

倉科さんが今年書いた年賀状は、500枚。そのうちの300枚は、一枚一枚手描きだったという。

この年賀状展は、2月19日まで八十二銀行伊那市駅前支店で開かれている。 -

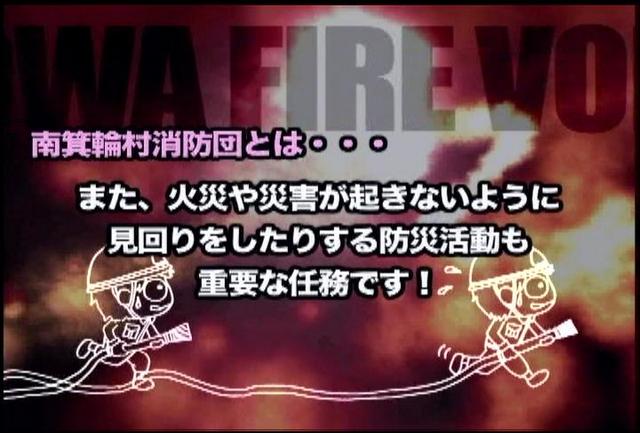

【カメラリポート】団員制作の映像で活動PR

団員の確保が課題となっている消防団。そんな中、南箕輪村消防団では活動をPRする映像を制作した。

-

クリスマスローズ咲き始める

伊那市西箕輪にある花の直売所「はなまるファーム」では、冬から春にかけて咲く花、「クリスマスローズ」が咲き始めている。

現在、ハウスの中にあるおよそ200鉢のクリスマスローズが、一斉に咲き始めている。

クリスマスローズは花が2、3カ月咲き続けるほか、花が落ちないことから、「合格の花」としても人気があるという。 -

市下水道使用料15%値上げ諮問

小坂樫男市長は、下水道使用料を現行より15%値上げすることなどを検討するよう、伊那市上下水道事業運営審議会に28日、諮問した。

今回審議会に上下水道の料金の改定について諮問した。

下水道使用料については、現行よりおよそ15%値上げする案が示された。

現在、平均的な家庭が2か月で支払っている使用料は6200円、改定された場合、7100円となる。

下水道については、水洗化率がいまだ67%に留まっていて、使用料の回収率も県下19市の中で低い水準にあり、深刻な赤字となっている。

市では、現行の使用料のまま運営を続けた場合、平成22年度から平成24年度までの3カ年の赤字額が約12億円になると試算している。

しかし、今回の改定案に従った場合、赤字額は3年間でおよそ9億円まで下げることができると見込んでいる。

実施時期は高遠町地区、長谷地区では来年4月1日から、旧伊那市地区では今年10月からとしている。

委員からは、「水洗化が普及していない中、赤字を値上げで対応するということに、市民の納得が得られるか疑問」などとする声も聞かれた。

審議会では次回、2月4日に答申する予定。 -

高校生対象の就職面接会

この春卒業を迎える高校生を対象にした就職面接会が28日、県下で初めて伊那市のいなっせで開かれた。

就職面接会は、ハローワーク伊那と伊那職業安定協会が、県下で始めて開いたもの。

この日は、上伊那を中心に6校から15人が参加した。

ハローワーク伊那などが管内の400社ほどに呼びかけたところ、幅広い業種から、15社が集まった。

上伊那では、主力となる製造業で求人が多かったため、高校生の求人倍率も県下で高い水準を保っていた。

しかし、景気の低迷で、求人数が、前年の6割近くに落ち込んでいる。

高校生が就職せず進学に切り替えた事などから、去年12月末現在の就職内定率は89.3%と、前の年の同じ時期に比べて3.7%のマイナスまで持ち直してきている。

しかし、就職を希望していても現時点で、まだ就職が決まらない高校生を支援しようと今回の面接会は開かれた。

会場では制服やスーツ姿の高校生が、企業の人事担当者から、企業の概要などの説明を受けていた。

ハローワーク伊那では、面接会などを通して、就職を希望する全ての高校生の内定につなげたいと話している。 -

りんご学習感謝の会

伊那市の東春近小学校の4年生が28日、リンゴ学習でお世話になった地元農家などを招いて感謝の会を開いた。

この日は4年生およそ50人が、リンゴ学習でお世話になった地元の農家、伊藤一路さん、豊子さん夫妻などを迎え、感謝の会を開いた。

4年生は去年の4月から、伊藤さんの畑でリンゴの栽培を体験させてもらい、自分たちが食べている食べ物がどうやって育てられているのかを学んできた。

感謝の会で児童らは「僕たちが普段食べているリンゴは大変な作業をしてできているんだなと思った」「収穫は大変だったけど、いい経験ができた」などと発表した。

また、伊藤さんたちを交えてトランプ遊びを楽しんだ。 -

ごまの収穫機械開発チーム発足

ごまの収穫作業の省力化を図るため、ごまの収獲機の開発を行うチームが28日発足した。

栽培する農業、加工・販売する商業、収穫機を開発する工業の、農商工連携チームとなっている。

メンバーは、ごまの加工販売を行っている駒ヶ根市の(株)豊年屋、ごまの生産を行っている西春近の循環型農業 夢志の会、金属のプレス加工・溶接などを行っている、駒ヶ根市の(株)ヨウホクなど。

これは、上伊那地方事務所や、農業、商工業関係者などで組織する上伊那農商工連携会議の支援チームの第2号として発足した。

ゴマは、粒が小さく、収穫時期を誤るとはぜてしまう事から、収穫は手作業に頼らざるを得ない状況。

手間がかかりそのほとんどを外国産に頼っているため、収穫機の開発・研究も行われてこなかった。

国産を多く扱いたい豊年屋、ごま栽培の省力化を図りたい夢志の会、収穫機の開発・製品化に興味を持ったヨウホクで利害が一致し、収穫機を開発することになった。

この日は、ごまの収穫の難しさなどについて意見交換が行われた。

チームはこれから、ゴマの試験栽培を行ない、収穫機を開発する。

今年の夏には、試作機を作って、実際に収穫を行いたいとしている。 -

頑張ローメンキャンペーンのPR

伊那名物のローメンで受験生を応援しようと、ローメンズクラブは受験生に100円でローメンを提供するキャンペーンを行う。

28日に食堂「萬楽」の店主でローメンズクラブ会長の正木金内衛さんらが市役所を訪れ、小坂樫男市長にキャンペーンのPRをした。

クラブでは、地元の名物ローメンで受験生を応援するとともに、そのおいしさを多くの人に知ってもらおうとキャンペーンを企画した。

キャンペーンは、受験を控えた中学3年生を対象に行う。

市内の中学3年生全員にキャンペーンチラシを学校を通して配り、そのチラシを持参すると、100点満点にちなんで、並盛り1杯100円で食べることができる。

小坂市長は「伊那といえばローメン。カツ丼に負けないよう頑張って」と激励した。

キャンペーンは2月1日から3月19日までの期間、ローメンズクラブに加盟する20店舗で行われる。 -

女団連がタオルなどを寄付

伊那市女性団体連絡協議会は、会員に呼びかけ集めた古布や未使用タオルなどを市社会福祉協議会に寄付した。

伊那市女性団体連絡協議会では、年度当初から会員に呼びかけ、古布や未使用のタオルなどを集めてきた。

この日は、各女性団体の代表など13人がタオルなどの仕分けを行ったあと、伊那市社会福祉協議会へ寄付した。

今回送られたのは、タオル200枚に、古布155キロ分。

古布は使いやすいように30センチ四方に切り分けられている。

伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長は「大変ありがたい。各施設で活用させていただきます」と感謝していた。

このタオルなどは、市内の福祉施設で活用されるという。 -

邦楽バンド「ソーラボ」ライブ

和楽器と洋楽器が融合した邦楽バンド「ソーラボ」のライブが23日夜、伊那市のいなっせで行われた。

結成10周年を迎えた「ソーラボ」のライブでは、アンコールも含め14曲が演奏された。

ソーラボのメンバーは、尺八、箏、十七絃の和楽器とギター、パーカッションの洋楽器の演奏者5人。

ビート感あふれるオリジナル曲から古典の邦楽、ジャズなど幅広いジャンルの音楽を演奏し、観客を楽しませていた。 -

商工会議所就職支援講座修了式

就職支援を目的に伊那商工会議所が開いたビジネス基礎講座の修了式が22日、伊那ビジネス専門学校で行われた。

修了式が行われたのは、営業販売の知識を取得する「ITビジネス経理販売能力取得コース」。

講座は昨年12月から150時間のカリキュラムで、経理簿記を中心に面接対策など実践的な就職支援も行われた。

受講者は、現在就職していてキャリアアップを図りたいという人も含め11人で、このうち7人に修了証が渡された。

伊那商工会議所専務理事代行の伊藤正さんは、「勉強をやり遂げた自信を次のステップにつなげてほしい」とあいさつした。

受講者は、「自分の能力向上につなげられた」「できるだけ早く就職できるよう頑張りたい」などと話していた。

今回修了証を受けた7人は、就職に向けて活動していくという。 -

県下有数のどんど焼き「せいの神」 羽広獅子舞と共演

県下有数の大きなどんど焼き「せいの神」が24日、伊那市羽広の農業公園みはらしファームで行われた。

みはらしファーム入り口付近の牧草畑には、25メートルのどんど焼きが用意された。

このどんど焼きには、みはらしファームを飾った2010本の〆の子やメッセージ、羽広区民や、市内の希望者が持ち寄ったしめ飾りなどが積み上げられ、羽広区民ら6人の代表が点火すると、勢いよく燃えた。

今年は、みはらしファームオープン10周年を記念して、地区に400年以上続く伝統の羽広の獅子舞も披露された。

訪れた人たちは、燃え盛るどんど焼きと、獅子舞の共演を楽しんでいた。

せいの神は、羽広区に伝わる伝統行事で、みはらしファームが出来てから、区と共催で行われている。

せいの神は、歳の神様がなまったものとされていて、みはらしファームでは、このどんど焼きを昔ながらの「せいの神」という呼び方で、伝統行事を伝えている。

市内から訪れた家族は、「すごい迫力でびっくりしました。おきで繭玉を焼いて食べて、1年健康に過ごしたい」と話していた。 -

高遠高校芸術コース発表会

伊那市の高遠高校の芸術コースを選択している生徒達の発表会が24日、信州高遠美術館で開かれた。

高遠高校では、毎年この時期に芸術コースの発表会を開いている。

発表会では、音楽専攻の生徒たちが、声楽やピアノなど30曲を披露したほか、学年ごとに琴を演奏した。

この発表会は卒業発表を兼ねていて、音楽専攻はそれぞれに取り組んできた課題曲を披露、美術専攻・書道専攻の生徒達は卒業制作の作品を展示している。

作品の横には、3年間の取り組みに対する感想も添えられていた。

音楽専攻3年の山岸寿紀君は、「最後の発表なので、昨日から緊張していました。音楽専攻に入って、いろんな経験をすることができて本当に良かった」と話していた。 -

南部小児童が信州大学留学生と交流

南箕輪村の南部小学校の児童は、27日、信州大学農学部の留学生と、ゲームなどを通して交流した。

27日は、信大農学部に留学している、中国、インドネシア、バングラディシュからの留学生6人が南部小学校を訪れた。

留学生は、それぞれ自己紹介をした後、児童会が企画したゲーム「手つなぎ鬼」をして、児童と交流した。

留学生と子供達は、手をつなぎ鬼につかまらないよう一生懸命に逃げていた。

南部小学校では、信大農学部が近くにある事から、様々な国の文化を知り世界に目を向けるきっかけにしようと、昨年度から留学生との交流を始め今回が2回目。

その後クラスごとに交流し、子ども達が現地の言葉を学んだ。

南部小学校では、小学校での英語授業の本格導入に向け、今年度から5、6年生を対象に、外国語に触れる機会を授業に取り入れています。

日岐(ひき)博校長は、「少しでも国際理解につなげていきたい」と話していた。 -

南箕輪村滞納整理 330万円を徴収

南箕輪村は、去年の12月中旬から今月初めにかけて行った集中滞納整理の結果を発表した。

この間、滞納者から納められた収納金は、およそ330万円となった。

南箕輪村では、夏と冬の2回、集中滞納整理を行っている。

去年の12月14日から1月8日までに行った滞納整理では、村の職員などおよそ70人が滞納者の自宅に出向いた。

その結果、滞納者150人からおよそ330万円の未納金を徴収した。

徴収の対象は、今年度、納められなかった各種税金のほか、保育料、介護保険料などの料金も含まれている。

村では、「納税者の状況に応じて対応していきたいので、差し押さえなどで信用を失う前に相談してほしい」と呼びかけている。

南箕輪村の未納金の累積総額は、去年の11月末の段階で、およそ1億9千万円となっている。 -

この春の花粉飛散 開始時期例年並み 量は少なめ

飯田保健福祉事務所は27日、飯田・下伊那地域の今春の花粉飛散予測をまとめた。

飛散開始の時期は、例年並み、飛散量は、例年より少なめとしている。

飯田保健福祉事務所によると、今年春の飯田・下伊那地域のスギ花粉の飛散が始まる時期は、去年の2月14日より遅く、例年並みの2月下旬と予測している。

今後の気象状況によっては、飛散開始時期が早まる事も考えられる。

また、スギ・ヒノキの花粉飛散量は、去年より少なく、例年より少ないとしている。

今年の1平方センチメートルあたりの花粉の数は、974個と予測していて、去年の6158個、例年の3488個に比べて少なくなっている。

飯田保健福祉事務所では、花粉症の人は、医療機関や薬局に相談するなど、早めの予防対策を行うよう呼びかけている。

311/(月)