-

下水道料金未請求 原因内訳示す

下水道使用料の未請求があったことについて伊那市は9日、その原因の内訳を伊那市議会経済建設委員会で示した。

伊那市では、下水道に接続しているにもかかわらず、使用料を請求していなかった事例134件のうち何が要因でミスが起こったのかを調査した。

その結果、過去にアパートなどでは、入居者がいなければ下水道に接続していても、使用開始届けを出さなくてもよいとしていたことがあり、その後、入居者が入っても使用開始届けが未提出のままだったケースが57件、率にして42%を占めた。

また、工事を担当する係から料金の請求を行う係に事務処理が移る時、うまく伝わっていなかったケースが25件で18%、下水道の使用開始届けの必要枚数をチェックしていなかったり、提出してもらった届出を紛失したと思われるケースが19件で14%となった。

また、無届で工事を行った業者もあった。それらはすべて市の指定工事店ではなかったという。

年度別発生件数でみると、平成19年度が39件と最も多くなっていて、次いで平成16年の24件、平成17年の20件となっている。

市では、平成5年から下水道の供用を開始していて、「当時の不完全なシステムを見直さないまま、運用を続けてきたことが今回の問題を招いた」と説明した。

市では今後、聞き取り調査を行い、事実関係を確定するという。 -

唐沢幸一さんが懐かしい写真披露

伊那市小沢の唐沢幸一さんは、昭和20年代の懐かしい写真を大きく引き伸ばし、5日の地域社協の交流会で披露した。

自宅のアルバムを整理していた唐沢さんが、昭和20年代当時の青年会全盛期の写真をみつけ、大きく引き伸ばした。

今から60年前の昭和26年11月に、青年会メンバーを撮影した写真。現在79歳の唐沢さんは、当時21歳だった。

青年会による演劇や八木節の写真もみつかった。

昭和28年2月、伊那連合青年会の弁論大会で小沢青年会が優勝した写真もある。

当時は、戦後の農村のあり方について、真剣に議論をしていたという。

写真の隣りには、写っている人の氏名と屋号が記されている。

唐沢さんは、「小沢の歴史の一端を残したいと思い、このような形にした」と話している。 -

春の高校伊那駅伝に向け応援準備

21日に春の高校伊那駅伝が開かれる。

それを前に住民有志が応援準備を進めている。

このうち、伊那市の花の愛好家グループ、小沢花の会は今年も、春の高校伊那駅伝の発着点となる伊那市陸上競技場にパンジーや芝桜を飾りつける。

9日は、会員約10人がプランターの雑草をとったり、花の育ち具合を確認していた。

会によると例年ではこの時期、パンジーの花はすでに咲いているということだが、今年は天候不順により花が遅いという。

そのためハウス内にはストーブが置かれ温度調整をしている。

花の会では大会前日の20日に、会員40人ほどで約400のプランターを運びこむことにしている。 -

小沢地域社協が園児と交流

伊那市の小沢地域社会福祉協議会の呼び掛けで、地域のお年寄りと伊那西部保育園の子どもたちが5日、一緒に遊んだ。

小沢区のお年寄りと近くの伊那西部保育園の園児が参加し、小澤地域交流センターで交流した。

園児たちは、ステージであやとりやコマ回しを披露。

お年寄りたちが丸くなって座っている中に園児たちが入り、ペアになって手遊びなどをするゲームも楽しんだ。

また、穴のあいたゲートにボールを通す手作りのグラウンドゴルフも全員で楽しんだ。

小沢地域社協の唐澤忠彦会長は、「お年寄り、子どもたちにとって良い機会だが、高齢者同志の交流の場としても活用していきたい」と話している。 -

ますみヶ丘で炭焼き体験会

伊那市のますみヶ丘平地林で8日、間伐材を利用した炭焼き体験会が開かれた。

ますみヶ丘平地林の間伐材の有効利用を図ろうと行われたもので、8日は信州大学農学部の学生など10人が参加した。

体験会は、ますみヶ丘平地林内にある炭焼き小屋で行われ、アカマツやカラマツなどの薪を釜に入れる作業が行われた。

指導には、伊那財産区議員で炭づくりのベテランの田畑昌英(しょうえい)さんがあたった。

田畑さんは、「空気が入らないようなるべく密にして並べる事が大切」と炭作りのポイントを話していた。

学生達は、窯の中に入り薪を並べていった。

4時間かけて釜に約170キロ分の薪が詰められ、火が入れられた。

炭は来週のはじめに出来上がる予定で、伊那市では環境保全協定を結んでいる新宿区との交流事業などで炭を使うという。

また、アカマツやカラマツなど、炭の出来上がりの違いを学習するという。 -

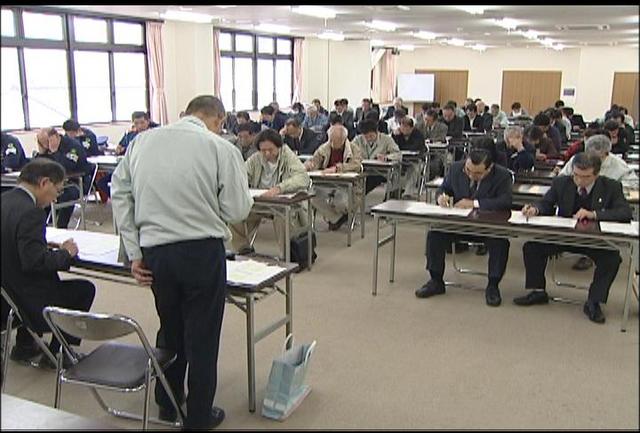

高遠城址公園さくら祭り対策会議

高遠城址公園さくら祭り対策会議が8日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれた。

会議には各種団体の代表者などおよそ70人が出席し、祭り期間中の交通規制や入園方法、出店者の食品衛生などについて確認が行われた。

去年の祭りでは、高速道路のETC割引により、市内各地で渋滞が起きた。

今回は、その反省を生かし、桜が最盛期となる週末、4月10・11日、17・18日に伊那市役所に臨時駐車場を設け、無料シャトルバスにより送迎すること、高速道路にかかる橋に、諏訪インターや駒ヶ根インター利用を呼びかける横断幕を設置することにしている。

なお、国道152号高遠バイパスが今月完成する予定で、高遠町商店街周辺の渋滞緩和が期待されている。

高遠城址公園の公園開きは、4月1日を予定している。 -

箕輪町が肺炎ワクチン予防接種に補助

箕輪町は来年度、75歳以上の町民を対象にした肺炎球菌ワクチンの予防接種補助事業を始める。

8日開かれた箕輪町議会3月定例会一般質問で、平澤豊満町長が説明した。

肺炎球菌ワクチンの予防接種をすると、肺炎にかかった場合に、軽症で済み、ワクチンの効果は5年位続くという。

箕輪町では、去年1年間で、肺炎など呼吸器系が原因で死亡した人の数が、ガンに次いで2番目に多く、そのうちの81%が75歳以上だったという。

このため町では、75歳以上を対象にワクチン接種の補助を決めた。

ワクチン接種の費用は6千円から7千円で、町は1人あたり3千円を補助します。

来年度予算には、補助費用として100人分、30万円を盛り込んでいる。

この肺炎球菌ワクチンの予防接種補助事業は、上伊那では飯島町が実施しているという。 -

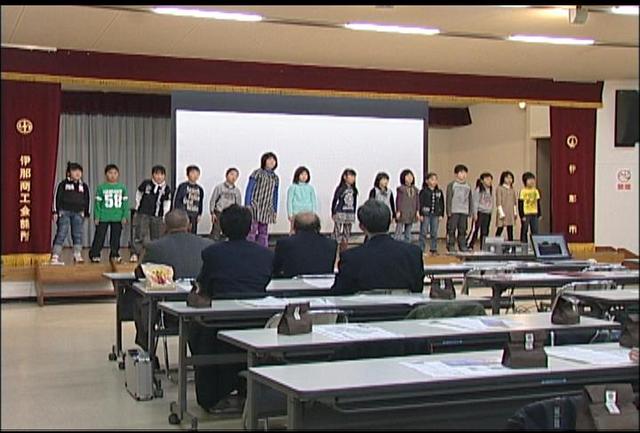

郷土民俗芸能を語り継ぐ集い

第6回郷土民俗芸能を語り継ぐ集いが7日、伊那市の高遠さくらホテルで開かれた。

地元の民謡グループや踊り保存会など約20団体が参加し、歌や踊りを披露した。

地元の伝統芸能を後世に伝えていこうと行われているもので、今回で6回目。

伊那公民館を拠点に活動している「まほらいな民謡会」のメンバーは、正調伊那節など3曲を披露した。

また、高遠小学校の4年生が参加し、運動会の時にも踊るという「孤軍(こぐん)高遠城」を披露し、会場を楽しませていた。 -

音楽史コンサート6

地元在住のアマチュア・プロの演奏家が、クラシックを披露する音楽史コンサートが、7日、伊那市のいなっせで開かれた。

7日は、6回目となるコンサートが開かれ、世代を超えてステージに上がった。

音楽史コンサートは音楽の歴史をたどろうと、古典を中心に選曲している。

7日は14のプログラムが用意され、伊那市内の小学生2人によるバイオリン二重奏や、木管楽器の五重奏、混声合唱など、さまざまな演奏が披露された。

プログラムを締めくくったのは、クラシックワールド室内オーケストラと、赤穂中学校2年の春日啓一郎君によるモーツアルトのピアノ協奏曲。

春日君の熱の入った演奏に、会場からは大きな拍手が送られていた。 -

二・四事件に学ぶ上伊那の集い

戦時中、国内世論の統一を目的として、反政府的な意見を持つ農民や教員などが多数弾圧された「二・四事件」について学ぶ上伊那の集いが7日、伊那市のいなっせで開かれた。

7日は、教職員や一般など約60人が集まった。

二・四事件は、1933年の2月4日に起こった弾圧事件。

戦時中の政策として国や県が実施し、反戦運動などに関わった農民や労働者、教職員、学生などが一斉に検挙・起訴された。

県全体ではおよそ600人、上伊那では120人が検挙された。

二・四事件の掘り起こしをしている中村 正治(まさなお)さんは、上伊那では農民運動や労働運動が盛んで、反戦運動も行われていたことに触れ、「反戦運動の高まりを根こそぎ弾圧するため、上伊那は目を付けられた」と話した。

また、坂口 光邦(てるくに)さんは、県下の教職員をとりまとめていた信濃教育会が警察当局に協力し、県内での弾圧が行われたことを説明し、「二・四事件は事前に計画が十分に練られた周到なものだった」と話した。 -

県ソフトボール協会役員総会

長野県ソフトボール協会の平成22年度の役員総会が、7日、伊那市のいなっせで開かれ、新年度の事業計画案などを承認した。

7日は、県内から各地区の代表者約80人が集まり、来年度の事業計画などが承認された。

来年度は、協会としては最も規模が大きい大会、「中日本総合男子選手権大会」が8月に伊那市で開催される予定で、北信越や東海地区から集まったチームが試合を展開する。

また、4月29日の任期満了をもって、伊那市長を引退する小坂樫男市長は、現在ソフトボール協会の会長も務めていますが、市長退任と同時に、会長も退任する。

小坂会長は、「14年間会長を務めてきたが、ソフトボールは老若男女問わずできる素晴らしいスポーツ。ソフトボールさらなる発展のため、ご協力をいただいたい」と話した。 -

チアダンス「エムスターズ」発表会

チアダンスのグループ「エムスターズ」の発表会が6日、伊那市の伊那公民館で開かれた。

1年間の総まとめの発表会で、約60人が出演した。

エムスターズは、保育園児から小学生までと、その保護者が所属している。

伊那市内で活動していて、去年は信濃グランセローズの試合や伊那まつりでチアダンスを披露した。

発表会は18のプログラムがあり、小学校入学前の子ども、親子、小学校高学年など5つのクラスが出演した。

クラスごとに、テンポのいい曲に合わせて軽快なチアダンスを披露していた。 -

古流松藤会45周年いけばな展

創立45周年を記念した古流松藤会伊那支部のいけばな展が6日から、伊那市のニシザワデパートで始まった。

会場には、早春の花などを使った作品約70点が並んでいる。

古流松藤会伊那支部は、上伊那地域の約80人が所属している。

5年ごとに展示会を開いていて、今年は創立45周年の記念展となった。

会では、伝統の生け花と、個性豊かな現代の生け花の2種類に取り組んでいる。

今回のいけばな展では、「伝統を未来に」をテーマに、作品を展示している。

支部長の馬場理繁さんは、「花を見る楽しさ、生ける面白さがあるので、長く続いてきたと思います」と話していた。

このいけばな展は7日まで。 -

高遠さくらホテルリニューアル

伊那市の高遠さくらホテルのリニューアル工事が完了し、7日から宿泊利用が再開される。

6日は、リニューアル完成内覧会が開かれた。

関係者約20人が出席し、テープカットで完成を祝った。

平成7年のオープン以来、初めての大規模改修で、今回の工事では外観は改修せず、利用客のニーズに応えて、和室中心だった客室を洋室にした。

4階は和室6部屋を洋室にし、1部屋にベッド2台を入れている。背の高い利用客に対応するため、大型ベッドの部屋もある。

また、畳スペースも設置している。

3階は、マットレス3つを配置した部屋があり、腰かけたり、そのまま休むなどくつろげるという。

また、すべての部屋に地デジ対応の液晶テレビを導入している。

改修費は4千万円。

7日から宿泊利用が再開されることになっていて、すでに予約が入っているという。 -

雪割草展示会

早春に花を咲かせる雪割草の展示会が6日から、伊那市の伊那市民会館で開かれている。

会場には、会員が育てた約400鉢が並んでいる。

この展示会は、南信地域の愛好者でつくる信濃雪割草愛好会が毎年開いていて、今年で10回目になる。

雪割草は、花を咲かせるまでに4年かかるということで、会員が自ら交配して育ててきた自慢の花が数多く並んでいる。

会長の新井久さんは、「小さい花が咲いている姿を見ると元気になる。多くの人に雪割草の魅力を知ってもらいたい」と話していた。

展示会は7日まで。 -

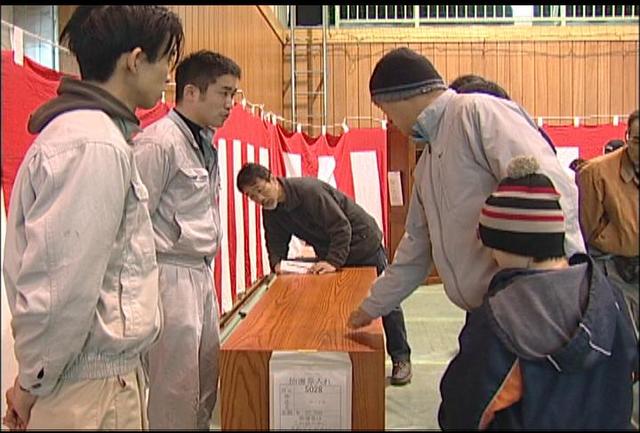

木工科最後の伊那技専まつり

南箕輪村の伊那技術専門校で6日、技専まつりが開かれ、来年度から木曽の上松技術専門校に統合される木工科が、最後の木工品販売を行った。

会場には学生たちの1年間の集大成として、手作りの椅子やタンス、棚などが並んだ。

毎年人気の木工品販売コーナーでは、今年も即売会が行われ、購入希望者がじゃんけんをして目当てのものを購入していた。

技術専門校を運営する長野県では、授業内容や指導の充実、効率化を目的に、来年度から木曽郡上松町の上松技術専門校の木工科に伊那技術専門校の木工科を統合することを決めた。

伊那の指導員1人が転属し、4人の指導員で40人の学生を指導する。

伊那技術専門校の遠藤昌之校長は「毎年この木工品販売を楽しみに来てくれる人も大勢いた。木工科はなくなるが、地域のみなさんの意見を聞きながら、いい学校、いい技専まつりにしていきたい」と話していた。 -

アマランサス事例発表会

雑穀アマランサスで地域振興を目指す伊那地域アマランサス研究会は6日、伊那商工会館でシンポジウムを開いた。

研究会のメンバーや一般約80人が集まった。

シンポジウムは毎年開かれていて、今年は「アマランサスのある暮らし」をテーマに活動報告と事例発表が行われた。

事例発表では、上伊那農業高校3年の布留川深志君が、アマランサスに与える肥料の量による生育の違いについて、研究結果を発表した。

布留川君によると、肥料なし、適量の肥料を与えた場合、4倍の肥料を与えた場合で比較したところ、肥料が多いほど背丈は高くなったものの、収穫量が一番多かったのは適量の肥料のほ場だったという。

布留川君は「肥料なしでも十分に育つ強い植物だが、生産量を求めるなら、適量の肥料を与えることが必要」と話していた。

このほか、1年間アマランサスを栽培してきた長谷小学校の3年生は、収穫した時の感想について「茎がちくちくして痛かった」「アマランサスの実にごみが混ざって大変だった」と発表した。

アマランサス研究会の登内英雄会長は「最初は継続を心配していたこの研究会も今年で4年。少しずつだが地域にもアマランサスが広がってきている」と話していた。 -

社会を明るくする運動作文表彰

伊那市の美篶小学校で5日、社会を明るくする運動長野県作文コンテストの表彰式が行われた。

上伊那地区保護司会の木下俊明副会長から、賞状が伝達された。

4年生の原舜佑君が優秀賞を受賞した。

また、上伊那地区保護司会から、6年生の西本芽久さんに奨励賞が贈られた。

作文のテーマは、日常生活の中で考えた命や非行についてで、県内の小中学校から約6千点の応募があった。

原君は小学校の部で優秀賞7人のうちの1人に選ばれた。

原君は、「弟が生まれてうれしかった気持ちを書いた。初めてで大きな賞がとれてうれしい。お兄ちゃんとして、しっかり弟を育てていきたい」と話していた。

上伊那地区では、小中学生合わせて4人が優秀賞を受賞している。 -

伊那小6年秋組卒業公演

伊那小学校6年秋組による卒業公演が5日、伊那市の県伊那文化会館で行われた。

伊那小6年秋組では、総合学習の時間に演劇に取り組み、卒業公演は、その集大成として行われた。

披露した演劇のストーリーは全て子どもたちが考えたもので、タイムスリップした子どもが騒動を起こすものや、実際にあった事件をユーモアたっぷりに表現したもの、地球の素晴らしさを描いたものの3作品が演じられた。

公演の最後には、子どもたちから、担任の原ひとみ教諭に花束が手渡された。

卒業公演には保護者ら約350人が訪れ、立派に舞台を演じた子どもたちに声援や拍手を送っていた。 -

上農生が押し花コンテスト入賞

南箕輪村の上伊那農業高校園芸科学科の佐藤亜理沙さんが制作した押し花作品が、第6回全国高校押し花コンテストで入賞した。

コンテストは、民間の押し花団体「ワールドプレスフラワー協会」が全国の高校生を対象に実施している。

今回全国の20校から約200点の応募があり、佐藤さんの作品は3位に相当する賞を受賞した。

佐藤さんの作品『凛』は、着物を着た女性をモチーフとした押し花絵。

コンテストでは、切り絵をベースにした点や、高校生らしい構成が評価された。 -

野口名誉教授が市長選 出馬へ

任期満了に伴う4月の伊那市長選挙に、元信州大学農学部長で名誉教授の野口俊邦さんが4日夜、立候補する意向を示した。

4日夜は、現市政に批判的な市民30人ほどが市内で会合を開き、「市民本位の市政をすすめるみんなの会」を立ち上げた。

会は、その場で、野口さんに出馬を要請し、野口さんが受諾した。

野口さんは、南箕輪村在住の67歳、佐賀県出身で、九州大学を卒業後、1988年に信州大学の教授に就任。2001年から信州大学農学部長を1期務めている。

野口さんは、「多くの人にご支持を頂いて、市政を変えなければならないという責任を感じている。その実現のためにがんばりたいという気持ちでいっぱいです」と話していた。

野口さんは、無所属で出馬する意向で、11日に記者会見を開き、正式に出馬表明する予定。

なお、伊那市長選挙では、現職の小坂樫男市長が引退を表明。

前の副市長の白鳥孝さんが出馬を表明している。 -

伊那市の虐待件数 年々増加傾向

伊那市教育委員会は、5日、市内で確認された児童虐待の件数が、年々増加傾向にあることを報告した。

今年度は、2月末現在で59件の虐待を確認している。

5日の伊那市議会3月定例会で報告された。

これによると、平成19年度には、21の家庭で28件の虐待が確認された。翌20年度は30の家庭で40件、今年度は2月末現在で33の家庭で59件の児童虐待が確認され、警察に通報した。今年度は、59件中32件の虐待を、小中学校の教諭や保育園の保育士が発見している。

実の父親や母親からの虐待が90%以上で、父親の家庭内暴力や母親の育児放棄などがあったという。

市では、3歳児検診などで虐待を発見できるような体制づくりを進め、虐待の早期発見につなげたいとしている。 -

中病「内視鏡センターは民間で」

伊那市の伊那中央病院の敷地内に開設する予定となっている医師の「内視鏡技術トレーニングセンター」について、小坂樫男市長は「運営主体は民間に任せたい」とする意向を5日の伊那市議会3月定例会一般質問の示した。

内視鏡技術トレーニングセンターは、県が策定する地域医療再生計画に盛り込まれていて、難しいとされる内視鏡手術の技術トレーニングを行える施設。

5日の議会で、小坂樫男市長は、「施設で研修する医師のほとんどが勤務医となる見込み。トレーニングを行うのは土日に限られ、平日は空いてしまう可能性がある」とした上で「できれば民間でやってもらえればいいと思っている」として、今後、内視鏡の製造メーカーや、医薬品開発企業、信州大学医学部などと連携しながら、運営方法や運営主体を模索していくとしている。 -

県食改上伊那支部 40周年

食生活から健康増進を図ろうと活動している県食生活改善推進協議会上伊那支部の創立40周年記念大会が今日JA上伊那本所で開かれた。

食生活改善推進食生活改善推進協議会上伊那支部は、昭和43年に設立され、去年40年の節目を迎えた。

40周年記念大会には、支部の会員160人が出席した。

式展で六波羅弘美上伊那支部長は、「健康づくりだけでなく、人として女性として、家庭で地域でどう生きるかを積み重ねてきた組織。これからも活動と仲間の輪を広げていきたい」とあいさつした。

上伊那支部は、食生活の改善なくして健康改善はありえないとして、昭和43年に発足。カルシウム不足解消や減塩運動を展開してきた。昭和56年からは、いち早く食育に取組み母と子の料理教室を開催。平成11年からは、在宅介護食講習会にも取り組んでいる。

現在会員は、主婦を中心に480人いる。

六波羅支部長は、「1人でも仲間を増やして助け合いながら学習を積み重ねていきたい」とこれからの抱負を話していた。 -

第6回新視象展

南信の国画会出品者有志が参加する作品展、新視象展が、5日から県伊那文化会館で始まった。

会場には、油絵を中心とした作品22点が並んでいる。

作品展は、4月28日から東京で開かれる国画会展出品を前に、仲間で研究しあおうと開かれたのがきっかけで、今回で6回目になる。

特別出品として、女子美術大学の名誉教授、高橋靖男さんの作品と、国画会会員の柴田久慶さんの600号の大作も並んでいる。

第6回新視象展は、7日日曜日まで県伊那文化会館美術展示ホールで入場無料で開かれている。 -

ファーマーズの集い

上伊那地方事務所などは、農業の現状や課題について考えるファーマーズの集いが2日、伊那市のJA上伊那本所で開いた。

2日は、市町村の担当者や農業関係者など約200人が出席した。

集いでは、長年に渡り農業に従事し功績のあった7人と2団体に農業功績者表彰が贈られた他、農業委員会活動に協力してきた2人に感謝状が贈られた。

後世に残すべき技術を持つ農業名人には今回新たに4人と1団体が認定された。

伊那ケーブルテレビエリア内では、上伊那で白ネギの生産化に貢献した伊那市の平澤義彦さん。

ぶどうの栽培からワインの加工まで全般にわたって技術開発などに努めた箕輪町の柴 壽さん。

農民文化としての闘鶏を開催しその文化を広め、地域に貢献しているとして南箕輪村の闘鶏クラブが農業名人に認定されている。 -

美篶小6年が「みすず寮」で最後の訪問

卒業を間近に控え、伊那市の美篶小学校の6年1組は、5日、交流を続けてきた養護老人ホームみすず寮に最後の訪問をした。

小学4年生の時から、近くの養護老人ホームみすず寮と交流を続けてきた。

卒業を間近に控え、5日が最後の訪問となりました。

6年1組は、これまで調べてきた三峰川の桜堤防を演劇にして発表した。

子どもたちは、去年伊那市の福祉の祭典、ふれあい広場に出店。その売上金で加湿器5台を購入し、今日みすず寮にプレゼントした。

子どもたちのみすず寮の訪問は、通算12回目で、今日が最後となる。

みすず寮を訪れた子どもたちは、お年寄りにプレゼントを渡したり、本を読んで聞かせていた。

美篶小学校の卒業式は、3月17日に予定されている。 -

手良小のヤギが赤ちゃん産む

伊那市の手良小学校で飼育しているヤギが、2匹の赤ちゃんを産んだ。

赤ちゃんを産んだのは、3年生が1年生のときから飼育しているヤギの「チョコ」。

「チョコ」は、今月1日に2匹のメスを産んだ。

子ども達は、このコヤギに、「プリン」と「桜」という名前をつけた。 -

新山小で「オオモミジ」植樹

伊那市の新山小学校で4日、学校のシンボルとなっていた樹齢150年のもみじの子孫を植樹する会が開かれた。

二代目オオモミジを植える会は雨の中開かれた。

もみじは、小学校の正門の前にあり、「オオモミジ」と呼ばれ、学校のシンボルとして親しまれていた。

しかし、寿命を迎え、数年前から枯れ始め、枝を落としたり、薬を与えたりと手を尽くしたが、去年の11月に切った。

このオオモミジの子孫が土手に生えている事が分かり、日当たりが良く、子ども達が良く見える場所に植え替えることになった。

植樹は、飯島町の樹木医・上村庄司さんが、手伝った。

上村さんは、オオモミジが衰え始めたときから、新山小学校に通って、指導している。

子ども達は、上村さんから、オオモミジの命が、幼木に受け継がれている事をきいて、植樹した。

子ども達は、二代目オオモミジに声をかけながら、土をかけたり、水をやったりしていた。

初代オオモミジは製材されていて、学校の備品や、年輪に学校の歴史を刻んだ飾りなどに加工するという。 -

平成22年度公立高校後期選抜試験志願者数

長野県教育委員会は4日、平成22年度の公立高校・後期選抜の志願者数について、志望変更締め切り後の最終集計結果を発表した。

上伊那8校の状況は次の通り。

辰野高校は、普通科が96人の募集に対し88人が志願、倍率は0.92倍。

商業科が20人に対し20人の1倍。

上伊那農業高校は、それぞれ20人の募集で、生産環境科に 25人が志願。倍率は1.25倍。

園芸科学科が20人の1倍。

生物工学科が21人の1.05倍。

緑地工学科が21人の1.05倍。

高遠高校は、72人の募集に対し61人の0.85倍。

伊那北高校は、普通科が204人に対し199人の0.98倍。

理数科は4人に対し10人の2.5倍。

伊那弥生ヶ丘高校は199人の募集に対し201人の志願で1.01倍。

赤穂高校は普通科が112人に対し98人の0.88倍。商業科は40人に対し33人の0.83倍。

駒ヶ根工業高校は、機械科・電気科・情報技術科一括で

60人の募集に対し51人の志願で、倍率は0.85倍。

箕輪進修高校は普通I部・II部・III部、合わせて69人の募集に対し57人が志願、倍率は 0.83倍。

工業I部は、22人の募集に対し16人が志願、倍率は0.73倍。

試験は3月10日水曜、合格発表は3月19日金曜。

211/(日)