-

宮田村が緊急経済雇用対策本部設置

景気悪化を受けて宮田村は18日、緊急経済雇用対策本部を設置した。村産業建設課商工観光係と村商工会に窓口を設けて各事業所の相談に乗り、実情を把握しながら具体的な支援策を検討する。この日は本部を構成する村、議会、商工会、金融機関、信用保証協会、農協の各担当者が集まり会議を開いた。村は老人福祉センターの改修をはじめ総額9800万円にのぼる公共事業を前倒し発注するなど、村内建設業を中心に受注機会を拡大させる当面考えられる具体策を明らかにしたが、落ち込みが激しい製造業への支援は不透明で未曾有の事態に対応の難しさを伺わせている。

前倒しで発注予定の事業はほかに、中央保育園と中学校の緊急地震速報受信機設置工事や小学校の耐震補強、北の城橋修繕工事などで年度内に発注する。年明けにも発注拡大を刺激する500万円規模の補正予算も組む考えで、商工会のプレミアム商品券などを活用した村内消費促進のための方策も検討する。

制度資金については、当面の資金繰りを緩和させる借り換えメニュー新設したが、次年度に向けては金融機関と協議しながら金利の見直しも図っていきたい考えだ。

会議では、製造業の支援が見えない部分の指摘も挙がり「企業の実態を把握し、橋渡しにもなる専門員を設置して」などの声も。企業だけでなく失業者への支援について問う意見もあった。

村内でも非正規雇用労働者が大幅削減される一方で、零細企業は将来の技術継承を見越して人員整理をせずに操業時間の短縮などで耐えているとの現状報告も。

金融機関は年明けから厳しい資金繰りを背景に返済条件の変更を求める企業が続出する可能性があるとの見方も示したが、清水靖夫村長は「傷口が広がる前に各企業への早めの指導と対応を金融機関にお願いしたい」と強く求めた。 -

ごんべえ号 来年3月末で廃止へ

伊那と木曽を結ぶ連絡バス、ごんべえ号の運行が来年3月いっぱいをもって廃止となることが、16日伊那市役所で開かれた伊那市地域公共交通会議で決まった。

ごんべえ号は、伊那・木曽地域の交流を活発化させようと、今年4月から試験的に運行が始まった。

平日・休日ともに1日あたり8便4往復していて、今年4月から9月までの乗車人数は累計で2977人、1便あたり2人。ダイヤ改正後の7月から10月までの乗車人数は累計で2308人で、1便あたり2・4人だった。

運行状況は、ダイヤ改正により利用増加を図ったが、低調な状況が続いた。また、およそ3割の利用者は伊那中央病院やみはらしファームなど、市内の利用だったという。

会議では、これらの状況から、ごんべえ号の運行廃止を決めた。

委員からは、「予想以上に厳しい状況。このような状況ではやむを得ない」「期待の割に利用に結びつかなかった。自家用車で移動する人の割合が多い」などの意見が出された。

一方、「利用客が少ないから廃止するのではなく利用者を増やしていく方法を考えるべき」「もう1年料金を下げて1日2往復ぐらい運行してみては」など、存続を希望する声もあった。

事務局では、「バスの運行に年間2600万円の費用がかかる。そのお金を地域の交通機関に優先した方がよいのではないか」と話している。

小坂樫男伊那市長は、「一番あてにしたのは観光客と病院だったが意外に伸びなかった。アンケートでは乗ってくれるのではという感じだったが、残念」と話した。 -

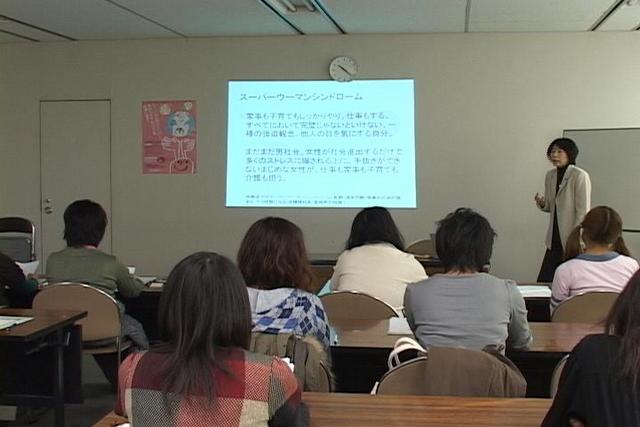

母親対象の再就職準備セミナー

再就職を希望する母親を対象にした「再就職準備セミナー」が16日、伊那市役所で開かれた。

就職を希望している母親は、さまざまな不安や悩みを抱えているとして、この講座は、それを少しでも解消してもらおうと、県内各地で開かれている。

講師は、松本市の再就職支援などを行う会社の社長を務める伊藤かおるさん。

伊藤さんは、子育てと仕事の両立について自身の経験を交えて話し、時間の使い方と頑張りすぎないことをポイントとして挙げた。

時間については、「自分の時間」「家事の時間」「子どもとの時間」と、気持ちも一緒に切り替え、後悔しないように使うことが大事だと説明した。

また、「育児や仕事など、なんでも完璧に頑張ると苦しくなるだけだ」として、「周りの人に手伝ってもらったり、時には諦めることも必要」と話していた。

再就職を考える参加者に伊藤さんは、「社会に置いて行かれないよう、情報にアンテナを張っていてください」と呼びかけた。 -

こどもたちのクリスマス会

入園前の小さな子どもを対象にしたクリスマス会が16日、伊那市のいなっせで開かれた。

クリスマス会は、子育て支援グループ・子どもネットいなが開いたもので、300人ほどの親子が歌やパネルシアターなどを楽しんだ。

最後にサンタクロースが登場すると、子どもたちは不思議そうにじっと見つめていた。

サンタさんと子どもたちは、クリスマスの歌を一緒に歌っていた。

帰りには、一人一人プレゼントをもらい、一足早いクリスマスを楽しんでいた。 -

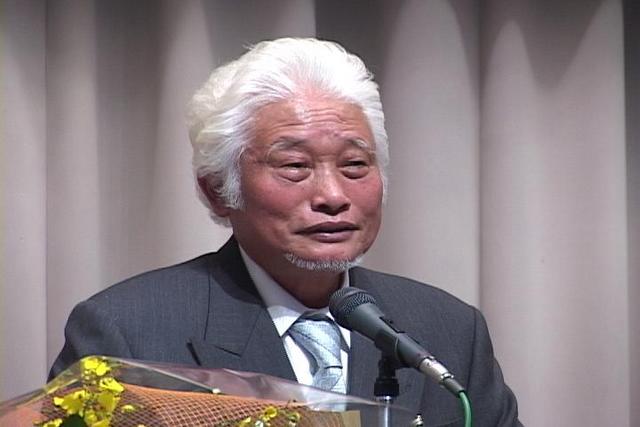

旭日単光章受章 有賀正さん祝賀会

今年の春の叙勲で旭日単光章を受章した南箕輪村の有賀正さんを祝う会が14日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれた。

祝賀会には180人ほどが出席し、有賀さんの受章を祝った。

有賀正さんは76歳。昭和62年から平成19年まで、20年に渡り、西天竜用水路を管理する上伊那郡西天竜土地改良区の理事長を務めた。

在職中は、用水路へ水を送る施設・宮所サイフォンの建設や、用水路の改修工事などを行い、その功績が認められた。

西天竜用水路の通る4市町村を代表して、伊那市の小坂樫男市長は、「用水路のために大変御苦労いただいた。長きに渡るその思いを皆で受け継いでいきたい」と、労をねぎらった。

有賀さんは、「無我夢中でやってきた。ご指導いただいた多くのみなさんのおかげで仕事を成し遂げられた。本当に感謝したい」と謝辞を述べた。 -

ふれあい昔の遊び

箕輪町木下で14日、昔の遊びを楽しむ会が開かれた。

木下公民館には、木下区の子どもやその親などが集まった。

これは、子どもたちに昔の遊びを体験し、大勢で遊ぶ楽しさを知ってもらおうと、木下区の育成会などが毎年開いている。

この日はまず、みんなでおしくらまんじゅうや座布団取りゲームなどをして楽しんだ。

その後、コマ回し、あやとり、手作りブーメランなどで遊んだ。

子どもたちは、次々と遊ぶ場所を変えながら、昔の遊びを楽しんでいた。

また、子どもたちが遊んでいる間、調理室では、区の長寿クラブなどが昔のおやつ「やしょうま」を作った。

やしょうまは、米の粉と砂糖で出来ているもので、子どもたちは帰りにお土産として持ち帰った。 -

青島地域交流センター安全祈願祭

伊那市美篶の青島公民館の老朽化に伴い建て替え工事の安全祈願祭と起工式が16日、現地で行われた。

青島公民館は、43年前の昭和40年に建てられ地区の憩いの場などとして利用されてきた。

老朽化に伴い、国の補助を受け、これまであった青島公民館の敷地に建設される。

この日は、地元の関係者をはじめ建設業者など20人が集まり工事の安全などを祈願した。

新しい建物は、木造カラー鉄板葺き平屋建てで、延べ床面積はおよそ285平方メートル。総事業費は約5千万円となっていて、今年度中の完成を目指す。

柱やこし板などに使われる木材は青島の区有林のヒノキが使用される。

式の中で小坂樫男伊那市長は、「祖先が植えた木が、また青島地区の公民館としてよみがえる。これを機に青島地区のさらなる団結と発展を願いたい」とあいさつした。 -

不法投棄防止巡回パトロール

監視カメラ見学

上伊那地区不法投棄防止対策協議会は16日、箕輪町に設置している不法投棄の監視カメラを見学した。

不法投棄防止対策の参考にするための見学で、上伊那8市町村の担当職員や県が委嘱している不法投棄監視連絡員、警察署員、上伊那地方事務所の関係者ら24人が参加した。

見学したのは、番場原に設置している監視カメラ。中部地方環境事務所が貸し出していて、10月から12月までの3カ月間設置している。

見学後、町地域交流センターで開かれた協議会で、箕輪町の担当者は、「明確な効果はないけれど、周知による抑止効果はあったと思う」と話した。

また、設置については費用や運用上のプライバシーなどの課題があることを説明していた。

参加者からは、「監視カメラの値段はいくらか」「夜に撮影した映像はどのように見えるのか」などの質問が出されていた。 -

本坊酒造がスパークリングワインを新発売

本坊酒造信州ファクトリー(宮田村)は、長野県産のブドウ「善光寺竜眼」で仕込んだ新製品のスパークリングワイン「ぺティアン・ド・マルス善光寺」を発売した。本格的なシャンパン製法を採用。同ファクトリーは地元宮田村産の山ぶどう配合種ヤマソービニオンで赤ワインを生産してきたが、発泡性が特徴の今回の製品で新境地を開拓。来春にはヤマソービニオンのスパークリングワインを発売する予定もあり、ワイン製品の幅がさらに広がりそうだ。

炭酸を加えるのではなく、瓶内2次発酵によるきめ細かな泡立ちと爽快感にこだわった。にごりや沈殿物など酵母の中身成分も残し、風味豊かな味わいに仕上げた。アルコール度数は10%の辛口で、冷やして飲むのに適している。

ウィスキーなど製造する同ファクトリーは、地元農家が生産するヤマソービニオンで赤ワインを醸造し「紫輝」、「駒ケ原」銘柄で製造販売。県の原産地呼称管理制度の認証を受けるなど評価も得ており、その技術力を製品開発に生かしている。

720ミリリットル入りで小売価格は1500円(税抜き)。問い合わせは同ファクトリー0265・85・4633へ。 -

唐木村長、定額給付金考え示す

南箕輪村の唐木一直村長は15日、国の定額給付金の支給方法について、口座降り込みにしたい考えを示した。

この考えは、村議会一般質問の中で示したもの。

唐木村長は、定額給付金自体については、生活支援という面からは一定の効果があるとした。

しかし、所得制限については「事務手続きが煩雑になる」として制限は設けない方針。

村では、庁舎内の体制を整え、口座を持っていない人の対応など具体的な給付方法を検討していく事になっている。 -

しめ縄作りを楽しむ会

伊那市荒井区民対象のしめ縄教室が14日、開かれた。区民を中心に40人が参加。悪戦苦闘しながらしめ縄を作り上げた。

教室は毎年開かれており、楽しみにしている人も多いという。

荒井区の伊藤忠一さんが指導し、一人一つずつ玄関飾りを作成。ワラを上手になうには慣れが必要で、年1回の作業に悪戦苦闘する姿が見られた。

初めて参加したという女性は「家に飾るものくらいは、作ってみようと参加した。なうのに力がいるので、手が痛くなった。」と話していた。 -

唐木村長立候補表明

南箕輪村の唐木一直村長は15日、任期満了に伴い来年4月に行われる村長選挙に立候補する事を表明した。

唐木村長は1期目を振り返り、1期目の公約の、『子育て福祉教育に優しい安全安心な村づくり』に向けた取り組みは、ほぼ手をつける事ができ多くの種をまいたとして、「その芽を育てる事が私の2期目の責任である」と語った。

唐木村長は、昭和21年5月14日生まれで現在60歳。昭和42年に村職員となり、産業課長、総務課長、助役などを歴任し、H17年、2005年に南箕輪村長に初当選した。

村では他に、立候補者を模索する動きがあるが、今のところ候補者擁立にはいたっていない。

南箕輪村長選挙は、来年4月7日告示、12日投開票の予定。 -

年賀状受付始まる

新年まであと半月となり15日から、各地の郵便局で年賀状の受付が始まった。伊那市の伊那郵便局では年賀状用の特設ポストが設置され、年賀状を持参した人たちが、はがきを投函した。

年賀状の販売、配達などを行っている郵便事業株式会社伊那支店によると、辰野町から宮田村の郵便局で15日現在までに販売された年賀状の総数は約5万枚。

すでに昨年の73万枚を上回っている。

若者を中心に年賀状離れが進む傾向にあるが、年代の高い人ほど、1年の節目として年賀状を出す人も多いという。

例年、年末の数日間に年賀状の投函が殺到するため、郵便局では早めの投函を呼びかけている。

今月25日(木)までに出した年賀状は、来年1月1日に届けられる。

年賀状の受付は来年1月7日(木)まで。 -

箕輪町で子育て応援カード発行式

箕輪町に暮らす、15歳以下の子供を持つ世帯に配られる、子育て応援カードの発行式が15日、箕輪町役場であった。

この日は利用者を代表して、林みどりさん、愛花ちゃん親子、有賀美津子さん、泰徳くん親子にカードや協賛事業所マップ、記念品などが贈呈された。

箕輪町子育て応援カード事業は、町内の協賛する店で、買い物をする時に、カードを提示すると、割引などのサービスを受けられるもの。町では、15歳以下の子供を持つ世帯はおよそ2400世帯にカードを配布し、転入や子供を出産した場合には、役場で手続きをするとカードを発行する。

協賛事業所は、現在49社で、食料品店や雑貨店、理容・美容室、自動車販売会社、給油所など様々な業種が入っている。

平澤豊満町長は「49の事業者が協賛して頂いた。子供が健やかに育つ、応援の輪を広げていきたい」と語った。

町では今後も、町内の事業所に協力を呼びかけ、協賛事業所を増やしていきたいとしている。 -

南箕輪、来年度から小学校5・6年生の授業に英語授業導入

南箕輪村は来年度から、小学校5・6年生を対象に英語の授業を始める。

教育指導要領の改訂に伴い、H23年度から小学校5・6年生のカリキュラムに英語の授業が組み込まれることになっている。

H21年度からは、その移行期間となっており、現在各市町 村で授業の実施時間や、方法が検討している。

そんな中、南箕輪村では、小学校5・6年生を対象に週1時間英語の時間を設け、歌や遊びを通して、楽しみながら英語に親しみ、中学校の授業につなげていく方針。

指導は原則担任が担うが、中学校の外国人英語教師や地域の英語が堪能な人にも協力してもらう。

なお、伊那市では、5.6年生の英語授業を来年度から実施する予定で、時間など具体的は方法は現在検討中、箕輪町はH15年から全学年を対象に行っている英語活動を引き続き行っていく。 -

年末特別警戒ATM集中警戒

伊那警察署は15日、防犯ボランティア団体「伊那エンジェル隊」と協力して、年末特別警戒の街頭啓発活動を実施した。 伊那署員や防犯ボランティア団体のメンバーなど、およそ40人が参加し、管内の郵便局や銀行の各支店6ヶ所に分かれ「振り込め詐欺を防ごう」と、注意を呼びかけた。

警察では、今月11日から31日までを年末特別警戒期間に定めており、年金支給日である偶数月の15日は、高齢者が詐欺に狙われやすい事から、ATM集中警戒を実施した。

そのうち箕輪町にある八十二銀行箕輪支店では、銀行を訪れる人達に、声をかけ、詐欺の手口を書いたチラシを配布した。

警察によると、全国の振り込め詐欺事件は、今年1月から8月までで分かっているだけで、1万5千件以上発生していて、被害額はおよそ214億円のぼると。また、今年、伊那署管内の振り込め詐欺の被害は、7件で、金額は800万円にのぼると言う。

伊那警察署では、手口も巧妙になっている事から、急な振り込みを要求する電話がかかってきた場合には、家族に一度相談するなど、落ち着いて行動してもらいたいと呼びかけている。 -

い~な音楽祭2008

伊那市内の合唱団が一堂に集うい縲怩ネ音楽祭2008が14日、伊那市の県伊那文化会館で開かれた。市内や木曽地域の22団体が参加し、歌を披露した。

伊那市民音楽祭から独立し、合唱だけの音楽祭として始まったい縲怩ネ音楽祭は今年で8年目。

権兵衛トンネルの開通を記念して、2005年から、木曽地域の合唱団も招待し、交流するようになっている。

このうち、伊那女性コーラスと、伊那西高校の合唱部は、合同で歌を披露。また、主婦などで作る伊那白雪(はくせつ)合唱団は、振りつきの趣向を凝らした演目を披露し、会場を沸かせていた。 -

県倫理法人会 総合役員会

企業の経営者が参加する、県倫理法人会の総合役員会が14日、伊那市の伊那商工会館で開かれた。県内各地の役員など約120人が参加した。

総合役員会は月1回松本で開かれているが、伊那で開かれるのは今回初めて。早起きを実践し自己意識を変えようと、この会のセミナーは早朝から行われており、この日も朝5時半に集まり、職場の朝礼について考える委員会などから活動報告があった。

県倫理法人会の安江高治会長は、「これからも、1人1人が倫理について考えを深めていってほしい」と総括した。 -

再就職支援セミナー、社会復帰考える女性たち熱心に

社会復帰を考える女性を対象に心構えなどをアドバイスする「再就職準備セミナー」が16日、伊那市役所で開かれた。財団法人21世紀職業財団長野事務所が主催。産業カウンセラーで人材開発関係の会社を営む伊藤かおるさん=松本市=が講義し、普段の日常生活の中から時間管理や気持ちを切り替える力を養っていくことが必要と指摘した。「再就職に一発逆転はない。未来の自分のために今、何が自分に必要か考え地道な積み重ねが大切。自分の未来、幸せは自分でつくるもの」と続け、参加した約20人は熱心に耳を傾けた。

自身も2人の子どもの母親として仕事と家事を両立してきた伊藤さん。経験も踏まえながら「自分を追い込んでしまう女性が多いが、何でも自分で背負いすぎないこと」と語り、気持ちの切り替えや割りきりなどが就職してからも重要になると繰り返した。

家族や人との日常的な接し方ひとつをとっても、就職する際に求められるコミュニケーションの基本的な技能になると説明。現状の生活のなかでさまざまな準備ができることを示し、意識を持つか否かが「後で大きな差になる」とも話した。

同事務所は今年、同様のセミナーを県内で10回開催。再就職のためのサポートプログラムなども用意し、社会復帰を考えている女性を支援している。問い合わせは同事務所026・223・4521へ。 -

南信労政事務所など21日に休日電話相談、景気悪化による雇用や条件など労働問題全般受け付け

南信労政事務所(伊那市県伊那合同庁舎内)は21日、業績悪化による解雇や退職勧奨、賃金、配置転換など労働問題全般について困っている人から相談を受ける休日電話相談窓口を開設する。午前8時半から午後5時15分まで。

急速に景気が悪化していることを受け県は1日から、県内4つの労政事務所と本庁の労働雇用課に緊急相談窓口を開設。今回、平日に利用できない労働者に配慮して日曜日に相談日を設ける。

相談費用は無料で秘密厳守。南信労政事務所の電話相談窓口は0265・76・6833。 -

新しい消防ポンプなど入魂式

伊那市は8日、新しく購入した小型動力消防ポンプとポンプを載せる積載車の入魂式を市役所で行った。

この日は、この小型ポンプや積載車が配備される伊那市消防団の藤沢分団と長谷分団の関係者が出席し、入魂式が行われた。

伊那市では毎年、古くなった小型ポンプや車の更新を行っていて、今回は購入から20年近く経った藤沢分団の積載車2台と、長谷分団の小型ポンプ3台を更新することにした。

伊藤仁団長は「今回更新した地域はいずれも山間地で、消防団は住民に頼りにされている。団員には機材に早く慣れ、どんな時も迅速に対応できるようにしてほしい」と話した。

今回購入した積載車は1台およそ180万円、小型ポンプはおよそ150万円で、総額およそ800万円。 -

子育て支援センターでクリスマスコンサート

親子で音楽を楽しんでもらおうと13日、伊那市の上の原保育園でクリスマスコンサートが開かれた。

市内に住む下平朋彦さん、玲夏さん夫妻と、その音楽仲間の山浦みずほさんが保育園を訪れ、クリスマスソングやクラシックの代表曲などを披露した。

コンサートは、上の原子育て支援センターが子育て講座の一環として開いた。

子育て講座の内容は毎月さまざまだが、今回はリクエストの声が多かったミニコンサートを、クリスマスに合わせて開いた。

歌やピアノを披露した下平冷夏さんは支援センターの利用者でもあり、「子連れだとなかなかコンサートに行くのは難しい。お子さんと一緒に、お父さんやお母さんにも気軽にコンサートを楽しんでもらいたい」と話していた。 -

クリスマスお楽しみ会

クリスマスまであと10日あまり。伊那市内では、クリスマス会やコンサートが開かれ、会場に集まった人達は、一足早くクリスマスムードを楽しんでいた。

伊那市の伊那市民会館では、子どもたちがアイデアを出した「クリスマス会」が開かれた。

このクリスマス会は、子どもたちの交流の場にしようと、ボーイスカウトやガールスカウト、小中学生を対象に活動体験をしているグループなどで作る実行委員会が開いたもので、今年で42回目となる。

会場には、地域住民およそ400人が訪れ、ゲームやリズム体操、劇などを楽しんだ。

このうち、ガールスカウトのメンバーらは、リズム体操を披露した。アニメ映画の主題歌が流れると、ガールスカウトのメンバーの振り付けに合わせ、会場の子どもたちも一緒に体を動かしていた。

実行委員長の丸山宏一さんは、「少子化などにより参加する子どもも少なくなりつつあるが、クリスマスのいい思い出にしてほしい」と話していた。 -

保科正之のNHK大河ドラマ化実現へ

上伊那地区議員連盟設立

保科正之のNHK大河ドラマ化実現へ向け、上伊那の市町村議員有志で作る議員連盟が13日、発足した。

伊那市役所で開かれた上伊那地区保科正之公NHK大河ドラマ化実現議員連盟の設立総会には、上伊那8市町村の議員およそ80人が出席した。

議員連盟は、保科正之の功績を称え、大河ドラマ化実現により上伊那地域の活性化を図る目的で、市町村議会の全議員114人が名を連ねている。

設立総会では役員の選出が行なわれ、原浩伊那市議会議員が会長に選ばれた。

原会長は、「議員連盟の果たす役割は一部だが、テレビから映像が流れる夢を追い、実現に向け協力し活動していきたい」とあいさつした。

議員連盟では、保科正之生誕400年にあたる2011年のドラマ化実現に向け、伊那市観光協会などと協力し、署名活動やNHKへの要請活動を行う計画。 -

秋葉街道全線踏破へ

道普請隊メンバーが秋葉神社目指し出発

13日から3日間かけて、静岡県まで続く秋葉街道を全線踏破しようと、秋葉街道道普請隊のメンバーらが午前5時、伊那市長谷の分杭峠を出発した。

一行は午前8時半に大鹿村役場に到着すると、メンバー代表の伊那市長谷の中山晶計地域自治区長が、小坂樫男市長から預かった秋葉街道の復興と、沿線地区としての交流振興を呼びかける親書を大鹿村の中川豊村長に手渡した。

静岡県浜松市の秋葉神社まで続く秋葉街道は、江戸時代に参拝の道として、また塩の輸送路として盛んに使われていた道で、全長およそ140キロある。

その昔、長谷地域の人たちは12月15日から開かれる秋葉神社の火祭りにあわせ、秋葉街道を歩き、参拝したと言われている。

今回の秋葉街道全線踏破は、街道の長谷部分が先月開通したことから、その火祭りに合わせて行われた。

沿線の自治体に街道の復興を呼びかけながら、3日間かけて秋葉神社へと向かう。

3日間で歩く距離はおよそ120キロで、一行は15日に秋葉神社に到着し、火祭りに参加する予定。 -

金融機能強化法を学ぶ

世界的な金融危機が続くなか、中小企業を支援するため策定された金融機能強化法について学ぶ講演会が13日、伊那市役所で開かれた。

会場には地元の金融機関の職員や中小企業経営者など、およそ170人が集まった。

この講演会は、不安定な日本経済のあおりを受けている中小企業や地方の金融機関に苦しい状況を打開してもらおうと、伊那商工会議所などが開いた。

金融庁総務企画局信用制度参事官の小野尚さんが、新しく示された金融機能強化法の改訂案について説明した。

金融機能強化法は、国が地域の金融機関の資本を増強して中小企業などの経営体質を改善してもらおうと、平成16年に策定し、今年3月までの期間で施行された特別措置法。

今回、厳しい状況に直面している中小企業や地域経済を支援しようと、期間を平成24年3月まで延長する改訂案が示されている。

小野さんによると、今回の改訂で国が支援する資本金の額が増え、中小企業を重要視した条件が設けられたという。

また、金融機関の経営責任を緩和することで、借り入れがしやすい環境になったという。

参加した人たちは、真剣な表情で説明を聞いていた。

なお講演会では、地元選出の宮下一郎代議士から、国の情勢に関する説明もあった。 -

西箕輪新保育園建設用地視察

伊那市西箕輪地区の住民でつくる「保育園あり方検討委員会」は13日、新しい保育園の建設用地視察会を開いた。

小学校や保育園の保護者などおよそ40人が集まり、建設予定地である西箕輪小学校西側の学校林を見学した。

視察会は、地域の人たちに建設予定地を見てもらい、意見を聞こうと企画した。

視察では、西箕輪南部保育園の保護者から「新保育園の建設地は南部保育園に近く、南部の園児が少なくなると不安を感じている保護者も多い。新保育園の建設はやむをえないが、2園体制は守ってほしい」とする意見が出た。

これに対し、検討委員会の赤沼利光委員長は「南部保育園の充実を図り、2園体制を堅持していきたい」と話した。

また市も、新保育園の定員数を制限するなどして、南部の園児数を確保したい竏窒ニしている。

西箕輪地区はこれまで、地区内にある3つの保育園のあり方を検討してきた。

その結果、園舎の痛みが激しい大萱保育園と、園児数が少ない北部保育園を統合し、定員数を満たしている南部保育園は残す形で統廃合する方針を了承し、1年かけて新保育園の建設場所を検討してきた。

今後は、来年6月ころまでに建設委員会を発足し、具体的にどんな保育園にするかを検討していく。

新保育園の運営開始目標年度は、3年後の平成23年度となっている。 -

JA上伊那女性まつり

JA上伊那女性まつりが13日、伊那市の県伊那文化会館で開かれ、参加者が交流を深めた。

JA上伊那生活部会のメンバーなど、およそ1200人が参加した。

女性まつりは、各地区にある生活部会の情報交換や交流の場として毎年開かれている。

ステージ発表では、各地区の役員が参加しての沖縄舞踊が披露された。

またメンバーが、食と農について考える主婦たちを寸劇で演じ、会場を盛り上げていた。

ある参加者は、「みんなで集まって、さまざまな発表をするので、連体感も生まれ、今後の交流のきっかけにもなると思う」と話していた。 -

原田コレクションと伊那谷ゆかりの作家展

伊那市高遠町出身の作品収集家、故原田政雄さんのコレクションなどが並ぶ作品展が、信州高遠美術館で開かれている。

会場には、原田さんのコレクションなど、およそ60点が並んでいる。

原田さんは戦後、生活の苦しかった芸術家の面倒を見るなど交遊が広く、付き合いのあった芸術家の作品など、およそ660点をコレクションしている。

集めた作品のほとんどは旧高遠町に寄贈されていて、美術館で管理しているため、定期的に作品を入れ替えながら展示をしている。

高遠美術館の竹内徹館長は、「著名な画家の作品が多く、原田さんの交友の広さが感じられる。素晴しい作品がたくさん並んでいるのでぜひ見に来てください」と来場を呼びかけている。

この作品展は来年の2月22日まで開かれていて、会場には伊那谷ゆかりの作家の作品も併せて展示されている。 -

箕輪交番に支援物資贈呈

箕輪町警部交番連絡協議会は10日、栄養ドリンクやカップ麺などを箕輪町警部交番に贈った。

これは犯罪が増える年末を前に交番所員を激励しようと行われた。

小林紀玄会長から倉田千明所長に栄養ドリンクやカップ麺のほか切り餅が手渡された。

協議会では会が発足した13年前から毎年夏と冬に激励の品を贈っている。

倉田所長は「心遣いに感謝します。年末にかけて犯罪や事故が増えてくるが住民の安全を守るため、警戒を強化していきます」とあいさつした。

窃盗など箕輪町内での犯罪は11月末現在で154件発生していて、去年の同じ時期と比べ3件増加している。

また人身事故は95件で2件増加し、それに伴うケガ人は118人で8人減少している。

258/(月)