-

新ごみ中間処理施設の用地に関する北新区民懇談会

上伊那広域連合が計画している新ごみ中間処理施設の用地に関する懇談会が9日夜、北新公民館で開かれた。

懇談会には住民約30人が出席し、施設候補地を富県の桜井天伯水源付近と決めた用地選定委員会の協議の進め方などについて、住民から質問が出された。

懇談会ではほかに北新区の倉澤松男区長から、ごみ処理施設の現状を知るため先進地の現地視察をしてみてはどうか竏窒ニいう提案があった。

視察を実施するかどうかについては、今月末に開かれる北新区新ごみ中間処理施設対策委員会で協議し決定する。 -

親子わんぱくランド09開催

子どもたちが工作や遊びを楽しむ親子わんぱくランドが7日、南箕輪村民センターで開かれた。

これは、子どもたちにキーホルダー作りやわたあめ作りなどさまざまな体験を楽しんでもらおうと、南箕輪村教育委員会などが開いた。

わんぱく選手権では、1分間に投げたお手玉をお玉でキャッチできた数を競った。

また抹茶体験コーナーでは、親子が指導者に教わりながら点てた抹茶を味わっていた。

子どもと参加したある保護者は、「子どもが自分で体験をすることができる良い機会になったと思う」と話していた。 -

伊那中央病院が地域周産期母子医療センターの認定受ける

県は9日、伊那市の伊那中央病院を、県内で7番目となる地域周産期母子医療センターに認定した。

これは「出産などに関わる比較的高度な医療提供ができる」病院を、認定するもの。

産科医不足のため、伊那中央病院は昨年4月から、分娩をあつかえる上伊那唯一の公立病院となっている。

こうした状況を受け同院では、地域の人たちに少しでも安心してお産をしてもらおうと、地域周産期母子医療センターの認定申請をしていた。

伊那中央病院には現在、産婦人科医7人、小児科医4人が在籍しており、妊娠、分娩、分娩後の対応に当たっている。

また、24時間体制でリスクの高い出産に対応したり、早産で生まれた未熟児への対応もしている。

病院関係者は「指定を受け、改めて地域の安心、安全なお産を担う立場となった。責任を持って病院運営をしていきたい」と話していた。

また、伊那中央病院は2月23日付で、厚生労働省から地域のがん診療の中核病院となる「がん診療連携拠点病院」に指定されている。

指定期間は4月1日から来年の3月31日までで、県内では8カ所目の指定となる。 -

1年の感謝を込め、針供養

裁縫針への日頃の感謝を込め、伊那市の常円寺で8日、針供養があった。

針供養は上伊那和裁連盟などが毎年行っているもの。折れたり、曲がったりして使えなくなった針を、感謝の気持ちで供養する。

本来は2月8日が針供養の日とされているが、同連盟では、寒さの和らぐ3月に実施している。

この日は、読経などがあり、焼香の時には普段固い布を縫っている針を、柔らかいこんにゃくに刺し、針を休めた。

刺繍の込んだ固い布を縫う時には、針を何本も折ってしまうこともあることで、会員はこれまで活躍してくれた針に感謝の気持ちを込め、手を合わせていた。

上伊那和裁連盟の竹入良子会長は「今日は針を休め供養し、日本の民俗衣装和服や和装の伝承に努めていきたい」と話していた。 -

伊那市で定額給付金準備始まる

伊那市は9日、定額給付金の申請書類などを封筒に詰める発送準備を開始した。定額給付金担当室の職員や、ほかの部署からの応援、臨時職員など約20人が、準備を進めていた。

職員らは申請書類や申請書の記入についての注意書き、アンケートなどをまとめ、封筒に詰めた。

伊那市が今回送付する申請書類は、およそ2万8千通で、今月19日を目標に発送準備を終える予定。

振込の手続きなどを考えると、定額給付金の支給時期は早くて4月上旬ころとなる見込み。 -

卒園記念に園児が入浴

卒園を間近にひかえた伊那市の長谷保育園の年長園児が9日、みんなで伊那市長谷の宿泊入浴施設「入野谷」のお風呂に入浴し、思い出づくりをした。

これは、卒園記念にみんなで楽しい思い出を作ってもらおうと入野谷が企画したもので、この日は年長園児10人が招待された。

園児の招待は今回が初めて。

子どもたちは何日も前からみんなでお風呂に入るのを楽しみにしていたということで、お互いの背中を流しながら楽しそうに入浴していた。

担任の田中訓子保育士は「みんなでお風呂に入るのは今日が初めて。プールとはまた違う楽しさがあったよう。いい思い出が作れた」と話していた。

長谷保育園の卒園式は25日(水)に行われる。 -

箕輪町議会3月定例会一般質問

緊急地域雇用創出事業の一環として臨時職員の募集を行っている箕輪町の平澤豊満町長は9日、今後も、庁内業務のワークシェアリングを進め、積極的に人材を採用したいとする考えを示した。

これは9日の町議会3月定例会の一般質問で示されたもの。

箕輪町では緊急地域雇用創出事業の取り組みとして、2月末から3月始めまで、新年度から採用する臨時職員を募集してきた。結果、12職種、25人程度の募集に対し、43人の応募があり、平澤町長は「今後、面接などを行い、採用していく」と話した。

また「町民のみなさんに、町政に参加してもらえるのであれば、採用段階で落とすのではなく、積極的に拾い上げて行きたい」とし、今後も、庁内のワークシェアリングで雇用創出を進めたいとする考えを示した。 -

不況に困窮する人たちの生活を考える緊急集会

上伊那医療生活協同組合は8日、不況により生活に困っている人や医療、福祉などについて考える集いを、箕輪町の木下公民館で開いた。会場には組合員や職員など約150人が集まった。

集会の中で、不況の影響で生活に困っているブラジル人などを支援しようと発足した上伊那医療生協SOSネットワークが活動や今後の支援について報告をした。

SOSネットワークによると、派遣会社から解雇された後、数か月離職票をもらえないため、雇用保険を受けられないケースや、子供を学校にかよわす事が出来ないでいる親がいるなど、問題は深刻化しているという。

また、親が生まれた国に帰りたくても、子どもが日本語しか話せないケースもあり、日本での生活を続けるしかない家庭もあるという。

上伊那医療生協SOSネットワークの水野耕介さんは「年度末を迎える3月以降、事態はより厳しくなるだろう」とし、「日々の食事がとれず、本当に困っている人が増えている。民間レベルでの支援の輪を広げ、行政もこの局面に対し生活保護や就学支援など柔軟に対応してほしい」と訴えた。 -

南原保育園で年長児親子清掃

南箕輪村の南原保育園で8日、年長園児とその保護者が保育園の掃除を実施した。

同園では例年、卒園を前にしたこの時期に年長園児とその保護者が感謝の気持ちを込めて園の掃除をしている。

この日は教室や職員室、トイレなど園全体を協力し掃除した。

子どもたちは、窓拭きや雑巾がけを中心に、保護者は高いところや、大きな棚の後ろ等の掃除を実施。掃除を終えた保護者会会長の塩沢篤さんは「来年度、園舎は建て代えられ、この園舎ともお別れとなる。33年間の感謝の気持ちを込め、皆で楽しく掃除する事ができました」と話していた。

南原保育園の卒園式は27日に行われる。 -

高遠小6年生総合学習のまとめ発表

伊那市のいなっせで7日、卒業をひかえた高遠小学校の6年生が、総合学習で取り組んできたカヌーの体験を発表した。

発表会は子どもたちが、支えてくれた先生や保護者に感謝の気持ちを伝えようと計画したもの。

この日の発表では、5年生の時にはパドルを製作したことや、6年生になってからは実際にカヌーを作って高遠湖や三峰川などで浮かべて乗ったことなどを紹介し、一人一人が思い出に残ったことなどを発表した。

児童は「自分達が作ったカヌーで自由自在に乗れた事が今でも夢のよう。カヌーに乗って見る景色がすごく綺麗で、あらためて自然の良さを感じた。カヌーを作るのは大変だったが、みんなで協力して一つの物を完成させることの大切さを学んだ」などと発表していた。

また、この日はコンサートもあり、児童たちがコンクールで歌った曲や思い出の曲を発表した。

会場に訪れた保護者達からは大きな拍手が送られていた。

高遠小学校の卒業式は18日に行われる。 -

チューリップまつり

伊那市の農業公園みはらしファームで7、8日の2日間、恒例のチューリップ祭りが開かれている。

会場には、赤や黄、ピンクなど24種類800鉢のチューリップが並んでいる。 -

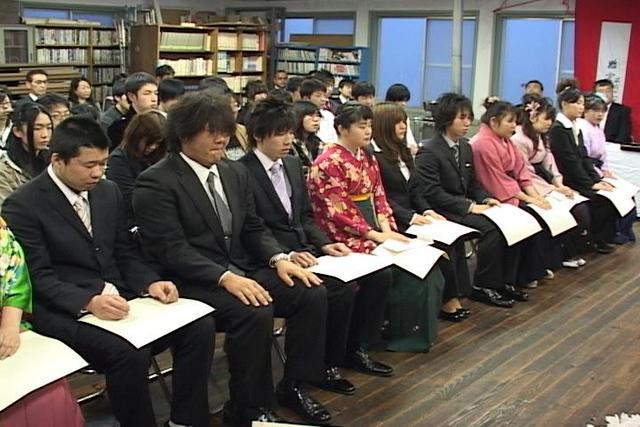

伊那ビジネス専門学校卒業式

伊那市の伊那ビジネス専門学校で6日、卒業式が行われ、2年間の課程を終えた学生が学び舎を巣立った。

同校では、今年度8人が卒業を迎えた。

今年度の卒業生は例年より多く資格を取得していて、多い人で簿記や文書デザインなど14の資格を取っている。

卒業生の就職率は、毎年ほぼ100%だが、今年は不況の影響を受け決定しているのは半分の生徒だという。

三澤岩視理事長は、「就職難で職を探すのは大変だと思うが、努力を重ね、資格を生かし、進んでいってほしい」と式辞を述べた。

卒業生を代表して、青木涼平さんは、「それぞれの道で困難にぶつかったときには、またご指導いただきたい。1日も早く1人前になれるよう頑張ります」とあいさつし、旅立ちの誓いを立てていた。 -

箕輪北小の西藤俊哉君 フェンシング国際大会3位

箕輪北小学校5年の西藤俊哉君は、ドイツのハレ市で開かれたフェンシングの国際大会小学生の部で3位に入賞した。

西藤君と父親でコーチでもある繁さんが5日、役場を訪れ、大会の結果を平澤豊満町長に報告した。

大会は1日までの2日間ドイツのハレ市で開かれ、日本、ドイツ、ハンガリーの3カ国から41人がエントリーした。

西藤君は、胴体の部分を突くフルーレの種目に出場した。

6人総当たり戦の一次、二次予選を勝ち上がり決勝トーナメントに進んだ。

決勝トーナメントでは、優勝した山形県の6年生と当たり惜しくも9対7で敗れた。

西藤君は、「外国人選手は突くスピードも速く、良い経験になった」と話していた。

平澤町長は、「はじめての国際大会で素晴らしい結果が残せてよかった」と話し、今後の活躍に期待していた。 -

伊那技専まつり

南箕輪村の県伊那技術専門校の1年間の集大成、伊那技専まつりが7日行われ、会場は多くの人で賑わった。

技専まつりは、訓練生が1年間学んできた技術を披露する場として毎年行われている。

バッテリーとモーターを使い、スティックでスピードや方向を調節することができる電動車イスの体験コーナーや、格安で家具が販売されるコーナーなどが設けられ、訪れた人たちが楽しんでいた。

遠藤昌之校長は、「訓練生たちは技専まつりに向けて総力をあげて頑張ってきた。その成果を見て、ものづくりのおもしろさをわかってもらえたらうれしい」と話していた。 -

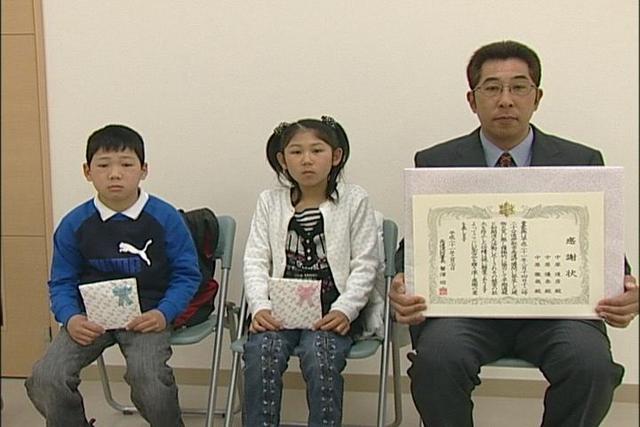

消火協力の親子に感謝状

2月に伊那市高遠町で発生した火事で、消火活動に協力したとして高遠町の親子に7日、感謝状が贈られた。

高遠消防署で感謝状の贈呈式が行われ、中原道彦さんと長女の優奈さん、次男の徹哉くんに感謝状が贈られた。

火事は、2月14日に高遠町勝間で発生した。

3人は少年野球の練習の帰りに近くを通りかかり、火事を発見した。

消火栓を使っての消火活動や消防署への通報、近所への報告など、消火活動に協力した。

高遠消防署の蟹沢昭二署長は、「親子の連携で被害の拡大を防いでくれたことに大変感謝している」と話した。 -

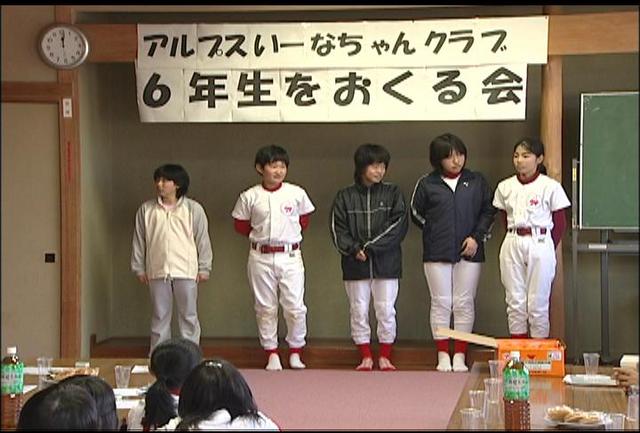

ソフトボール「アルプスイーナちゃんクラブ」卒団式

小学生のソフトボールチーム「アルプスイーナちゃんクラブ」は7日、伊那公民館で1期生となる6年生5人の卒業を祝った。

後輩達や保護者、関係者など約50人が、この春チームを巣立つ男子1人、女子4人の卒団を祝った。

卒団する5人は、「中学でもソフトボールを続けたい」「打撃や守備で上達した事が嬉しかった」とそれぞれの思い出を話した。

丸山正雄監督は、「親やチームメイトへの感謝の気持ちを忘れず、スポーツを続けて下さい」とはなむけの言葉を贈った。

また、送る会に訪れた小坂樫男伊那市長は、「北京オリンピックで金メダルを取った上野選手のようになれるよう、これからも頑張って下さい」とあいさつし、チームへ記念品を贈った。

「アルプスイーナちゃんソフトボールクラブ」は、ソフトボールのまち伊那市で、女子の底辺も拡大しようと、総合型地域スポーツクラブと協力し市体育協会ソフトボール部が去年の7月にチームを結成した。

現在は、伊那市内を中心に29人の子どもたちが所属し、毎週土曜日に練習をしている。

来年度は、練習試合などを重ね、5月に初めて大会に出場する予定。 -

花桃せん定作業

箕輪町の上古田公民館周辺で7日、地域住民が育てている花桃のせん定作業が行われた。

作業をしたのは、箕輪町の県道与地辰野線を花街道にしようと活動している「西部花街道をつくる会」。

会員約40人が、上古田出身で農業改良普及員の経験がある唐澤長嘉さんに教わり、花桃25本をせん定した。

唐澤さんによると、せん定のポイントは木の形を三角形にすることで、これにより日当りが良くなり、花がたくさん咲くという。

会員は、遠くから木を見て、さらに近くで枝を見て、形などを意識しながら枝を切っていた。

唐澤弘三会長は、「せん定をして、よりよい花を咲かせるようにしたい」と話していた。

県道与地辰野線沿いには、およそ1500本の花桃が植えられていて、花が楽しめるのは4月下旬ころからという。 -

家づくり無料勉強会

家づくりに必要な情報などを知ってもらおうと勉強会が7日、箕輪町地域交流センターで開かれた。

これは、家づくりの情報を提供し相談に応じているNPO日本良質住宅協会が無料で開いた。

上伊那では初開催で、40人余が参加した。

講師を務めた生命保険会社の井上憲一さんは、契約について、仮契約でも法的に有効になるため軽い気持ちでサインしないこと、銀行で融資を受ける場合は金利の交渉をすることなどを勧めていた。

この勉強会は、8日は伊那市の伊那商工会館で午後1時から開く予定。 -

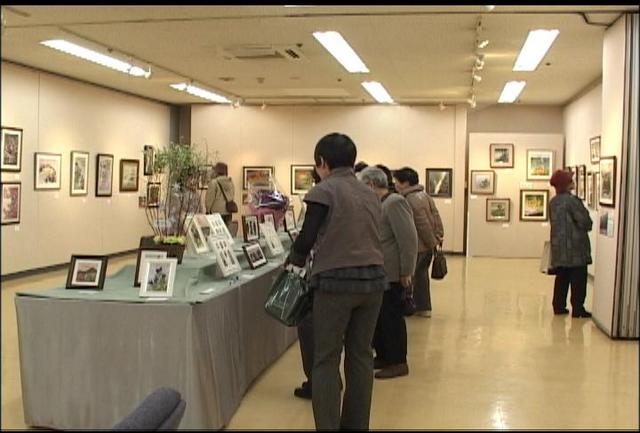

雪割草展示会

雪が残る早春に花が咲く雪割草の展示会が7日から、伊那市の伊那市民会館で開かれている。

この展示会は、南信地域の愛好家でつくる信濃雪割草愛好会が毎年開いていて、今年で9回目。

会場には、会員が丹精込めて育てた280鉢が並んでいる。

雪割草は、キンポウゲ科の多年草で、日本の中部地方より北の高山帯に自生する植物。花の大きさは約1センチで、花びらの形や色はさまざま。

会長の新井久さんは、「花を咲かせるには4年かかるが、可憐な花を見ると喜びでいっぱいになる。多くの人に雪割草の魅力に触れてほしい」と来場を呼びかけている。

展示会は8日まで。 -

日影区で健康講座

伊那市総合型スポーツクラブのインストラクター、山岸洋子さんによる健康講座が6日夜、伊那市の日影公民館で開かれた。

日影区の文化活動の一環として開き、地区住民約60人が集まった。

講師の山岸さんは、心と身体のつながりについて説明した。

「片腕を上げ力を入れた状態で、自分は健康と思えば腕は下がらないが、自分は健康じゃないと思えば腕は下がってしまう」など、気持ちの持ち方に身体が反応することを実演を交えて説明した。

山岸さんは、「マイナスのイメージを持ってものごとをするのではなく、どうせやるならどうしたら良いかを考えて、日々を過ごしてみてください」と参加者に呼びかけていた。

ある参加者は、「気持ちや言動でこんなに変わるとは思わなかった。これからの生活の中で実践していきたい」と話していた。 -

橋爪まんぷさんが社協に寄付

伊那市在住の漫画家 橋爪まんぷさんが5日、チャリティー漫画展の収益金の一部を市社会福祉協議会に寄付した。

まんぷさんが、伊那市みはらしの湯の副支配人と共に福祉まちづくりセンターを訪れ、収益金の一部2万円を寄付した。

まんぷさんは毎年、年末から年始にかけて、みはらしの湯で干支にちなんだ作品展を開いている。

今回も、干支のカレンダーや縁起物などを書いた作品を販売し、その一部を寄付した。

この寄付は、干支の漫画展を始めてから毎年行っていて、今年で7年目。

まんぷさんは、「出来る範囲内のささやかな寄付ですが、つもり積もって何かの役にたってほしい」と話していた。 -

就職面接会

来春就職を予定している新卒者を対象にした就職面接会が6日、伊那市内で開かれた。不況を反映してか、参加企業は去年に比べ12社減となった。

参加企業は、去年の面接会より12社少ない55社で、12社のうち10社は製造業だった。

伊那職業安定協会は、来春、大学や短大、専門学校を卒業する上伊那の520人にダイレクトメールを送っていて、この日は160人が会場を訪れた。

上伊那出身の女子短大生は、「企業の採用人員が減っていて、今年は厳しいと実感する」と話していた。

一方、ある製造業の人事担当者は、「これまでは、新卒者は若干名採用してきたが、先行きが不透明で来年は1人のみ採用したい」と話していた。

また他の製造業の人事担当者は、「不景気でも新陳代謝は必要。採用人員は減ってもいい人をとるチャンスと捉えている」と話していた。

来春の就職戦線は、学生たちにとって非常に厳しい状況となっているようだ。 -

移動ジョブカフェ開催

景気悪化の影響で離職した人や、自分に合った就職先を探している若者の就業を支援する「移動ジョブカフェ」が6日、伊那合同庁舎で開かれた。

松本市と長野市にある若者向け雇用相談所「ジョブカフェ信州」が、南信地域の技術専門校や金融機関などほかの雇用関係機関と連携し開いた。

今回は、雇用悪化に伴い、若者に限らず幅広い世代の求職者を対象に企画した。

自動車部品製造業で働く箕輪町の27歳の男性は、「1月から週休3日になっていて、先が見えない。この際、経験が生かされ、興味ある仕事につきたいと思い相談に訪れた」と話していた。

また、諏訪から訪れたという別の男性は、「諏訪から上伊那に通ってでも現在の状況を打破したい」と話していて、製造業を中心とした不況の現状が浮き彫りになっている。

この移動ジョブカフェには、1日で30人を超す人が相談に訪れた。 -

上農定時制卒業式

2年後の平成22年度に廃止となる上伊那農業高校定時制で5日夜、卒業式が行われた。

今年度の卒業生11人に、三井忠人校長が卒業証書を授与した。

三井校長は、「今年度は新入生が入学することはなかったが、みなさんが中心となって引っ張ってくれた。定時制ならではの困難や悩み、喜びがあったと思う。それは心の貯えとなり、みなさんの人生を支えるものになる」と式辞を述べた。

また、卒業生代表の原直子さんは、「上農定時制は2年後になくなるが、それを嘆かず、前向きに最後まで明るい定時制を築いていってほしい。本当にこの定時制には、かけがえのないものをいただいた」と答辞を述べた。

式の後、教室では最後のホームルームが行われた。

担任の宮澤英明教諭は、「君たちが作り上げてきた一番大切なものは、人とつながる力。君たちの気持ちが分かる仲間が10人はいる。そういうことを大切にして、悔いのない人生を送ってほしい」と話した。

県の高校改革プランの方針で、上農高校定時制は、現在の2年生が卒業する2年後の平成22年度をもって廃止される。 -

箕輪三日町で土砂崩落

箕輪町三日町の県道19号伊那辰野線、通称「竜東線」の一部で6日、土砂崩落が発生した。

土砂崩落が起きたのは、箕輪町三日町、竜東線の番場原公園近く。土砂は道路約10メートルにわたって流れ込んでいて、流木も混ざっている。

道路を管理する伊那建設事務所によると、土砂崩落によるけが人はいないという。

伊那建設事務所では、現場を全面通行止めにして撤去作業に当たっていて、7日朝、安全が確認でき次第通行止めを解除する予定。

土砂の流出箇所、原因については現在調査中。 -

タクシー強盗防犯訓練

タクシー強盗が起きたときの対処方法などを学ぶ訓練が6日、伊那警察署で行われた。

訓練には、上伊那のタクシー会社12社から30人が参加した。

この訓練は、全国でタクシーを狙った強盗が多発していることを受け、伊那警察署と県タクシー協会上伊那支部が初めて開いた。

訓練では、警察官扮する強盗がタクシーに乗り、逃走するまでを実際に行った。

運転手は、防犯灯をつけること、逃走する犯人にカラーボールを投げることなどを意識して訓練に臨んでいた。

伊那署によると、タクシー強盗は全国で平成17年から毎年200件近く発生していて、県内では平成18年に1件発生しているという。

単独犯が多く、7割が刃物を持っての犯行ということで、伊那署では、「命を守ることが一番大事。停車するときは、暗がりを避けたり、何かあったらすぐ逃げられるようにシートベルトをはずしておくように」などと注意を呼び掛けていた。 -

天竜川水系河川整備計画

戸草ダム建設を盛り込んだ修正案示す

国土交通省天竜川上流河川事務所は5日夜、伊那市長谷の戸草ダム建設を盛り込んだ天竜川水系河川整備計画の修正案を地元に示した。

去年6月に建設見送りの計画案が示されてから9カ月。この日示された修正案は、社会情勢の変化を見ながら竏窒ニしながらも、新しいダム建設に向けて調査・検討を進めるという内容になっている。

見送り案が示されて以来、ダム建設を求めてきた地元長谷地域対策協議会の佐藤八十一会長は、今回の修正案に一定の評価を示した。

5日夜、長谷総合支所で開かれた対策協議会では、表現としては前向きになったものの、「社会情勢の変化に合わせ」などとするあいまいな表現に、委員からは、ダム建設に関して国がどの程度踏み込んで考えているのかを問う質問が相次いだ。

戸草ダム建設に向けた調査・検討を進める間の美和ダム上流域の安全対策として、今後10年間の砂防施設の整備計画も協議会に示された。

佐藤会長は、「砂防計画はあくまで砂防計画、ダム建設はまったく別の話。ごまかされない」と話している。

12日には、伊那市三峰川総合開発事業対策協議会が伊那市役所で開かれることになっている。

国が今後30年間の河川整備のあり方を示す天竜川水系河川整備計画は今後、村井県知事の意見を聴いた後に策定される。 -

赤羽栄子さん押し花絵作品展

伊那市美篶の赤羽栄子さんの押し花絵展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれている。

赤羽さんは、押し花絵などを指導している全国組織「ふしぎな花倶楽部」のインストラクターで、市内5つの教室で指導にあたっている。

8回目となる今回は、去年の冬から始めたという水彩画や、一昨年から取り組んでいる切り絵とコラボレーションした作品も楽しめる。

新作が56点、全部で100点並んでいる。

押し花絵展は10日まで。 -

啓蟄

5日は、二十四節気の一つ「啓蟄」。大地が暖まり、冬眠していた虫が穴から出てくるころとされている。

この日の最高気温は、3月下旬並みの10.7度。暖かさにさそわれて、日本ミツバチが活発に活動していた。 -

伊那公園桜愛護会が桜の植樹

伊那市の伊那公園の管理をしている桜愛護会は1日、公園周辺への桜の移植作業をした。

伊那公園桜愛護会は、伊那市中央区の住民有志でつくる会で、園内の桜の手入れなどをしている。

この日は、公園内に仮植えしていたソメイヨシノとしだれ桜合計5本を、公園西側の斜面に移植した。

伊那公園は、市内のほかの公園に比べ外側から桜が見えにくいため、今回、外から見えやすい斜面に移植した。

愛護会では、「小さい公園だが、小さいなりにできることをして桜でいっぱいの公園にしていきたい」と話していた。

1812/(木)