-

南箕輪村が定額給付金のスケジュール示す

南箕輪村は23日、定額給付金について、国の関連法案が可決されれば、ほかの市町村の動向を見ながら3月31日から支払いを開始するスケジュールを村議会全員協議会に示した。

村では、国の関連法案や近隣市町村の動向などをみて進めるため流動的なスケジュールとしている。

説明によると、3月10日に申請書を送付し、16日から口座の申請書類の受付を開始。また3月31日を最初の支払日とし、それ以降の支払日は4月10日、20日、30日としている。

村では、給付金手続きのため臨時職員を1人か2人採用し、総務課の窓口で対応する。

また、給付金と合わせて支給される子育て応援特別手当については、定額給付金の申請書類と合わせて書類を発送し、給付についても同時に行うとしている。

村では、受付が集中する期間中、平日は午後8時まで、休日は午前8時半から正午まで窓口を開設し対応するという。 -

町総合福祉計画策定案まとまる

箕輪町総合福祉計画策定委員会は23日、今後3年間の町の福祉計画を平澤豊満町長に報告した。

策定委員会の登内嘉夫委員長らが役場を訪れ、計画書を平澤町長に手渡した。

町はこれまで、高齢者や障害者の福祉計画を個別に策定してきたが、重複する部分を削り、より分かりやすいものにしようと、初めてこれらの計画を一つにまとめた総合福祉計画を策定した。

計画では▽障害者の自立支援を助け、気軽に社会参加できるよう移送サービスの充実を図ること▽障害者の生活基盤を整えるためのグループホームの数を現在の1カ所から複数に増やすこと竏窒ネどを挙げている。

登内委員長は、「第3者委員会を設け、計画の進展を見守っていきたい」と話していた。

平澤町長は、「町でも最大限の力を入れ、多様化する福祉のニーズに応えていきたい」と話していた。

この日示された総合福祉計画は、3月の町議会全員協議会に報告し来年度から実施する。 -

ごみ処理基本計画見直し

上伊那広域連合は来年度、上伊那のごみ処理の方向性などを示すごみ処理基本計画を見直す。23日開いた広域連合議会2月定例会で示した。

広域連合は、平成16年にごみ処理基本計画の見直しを行い、翌年からこの計画に基づき上伊那のごみ処理事業を行ってきた。

しかし、計画見直しから5年が経過し、ごみに対する世間の認識も大きく変化してきていることから、今回見直すことになった。

計画見直しに合わせ、上伊那地区で出されているごみの種類や量の調査も行い計画に反映する。

計画の見直し、ごみの調査にかかる費用は約470万円。

見直した計画は平成22年度から適用する予定。 -

公立病院に対する連合長の見解

上伊那広域連合長の小坂樫男伊那市長は23日、公立3病院の連携について、「3病院の改革プランが出揃ってから、広域連合としてどうしていくかを考えたい」との見解を示した。

この日開いた広域連合議会の一般質問で、根橋俊夫議員の質問に答えた。

小坂連合長は「上伊那の医師不足は県内でも3番目。3病院がそれぞれ経営改革プランを作成しているが、果たして黒字化できるかは疑問に思う。今後は改革プランが出揃ったところで、どうするかということになると思う」と考えを示した。 -

豊かな資源活用目指す中小企業など支援の「地域産業活性化基金」説明会

県中小企業振興センターは23日、豊かな地域資源を活用した民間の新事業、新商品開発を促す「地域産業活性化基金事業」の説明会を伊那市の県伊那合同庁舎で開いた。上下伊那と諏訪地方の企業17社と、商工関係団体などが出席。厳しい経済情勢にも関わらず食品から精密まで幅広い業種が集まり、地域の活性化にもつなげようと新たな事業展開を模索した。

中小企業などを助成する同事業も3年目。25日からの募集を前に伊那を含む県内4会場で説明会を開き、約160に及ぶ企業・団体が参加した。同センター経営支援部の赤羽典明副部長は「基金の周知も深まり、地元のものを域外に売り込みたいという考えが高まってきている」と分析する。

基金の助成を受けた本格的なビジネスはまだこれからの段階だが、上伊那でも事業に採択された南信州ビールが地元産リンゴの発泡酒「アップルホップ」を製品化して人気を博すなど、地域に光をあてた新商品、新事業が注目を浴び始めている。

「上伊那は風土に恵まれ豊かな産物もあり、うまく商品化すれば魅力あるものに育つ可能性を秘めていると思う」と赤羽さん。この日の説明会に参加した上伊那郡内の食品製造業男性は「具体的な計画は何も決まっていない」としながらも、地域資源の活用が企業にとって重要になってきているとも話した。

基金事業は中小企業枠、支援機関枠、地域中核企業育成枠があり3月24日まで募集。書類審査と申請者によるプレゼンテーションを経て、6月下旬に助成対象事業者を決める。申し込み先はもよりの地方事務所商工観光課。問い合わせは県中小企業振興センター経営支援部026・227・5028。 -

伊那・木曽ビジネスマッチング

権兵衛トンネル、国道361号を通じた伊那・木曽地域のビジネス面でのネットワークづくりのための交流会が20日、伊那市で開かれた。会場には、両地域の事業者20人ほどが参加した。

交流会は伊那商工会議所が開いたもので、今回が2回目。

この日は、伊那・木曽地域との交流を希望している岐阜県高山市の市民グループ「プルミエ」代表の虎井美侑季さんが講演した。

「プルミエ」は、女性起業家を中心としたグループで、経営に関する勉強会や街の活性化のためのイベントをしている。

虎井さんはエステサロンを経営していて、事業を拡大する際に、この会でできた人脈に助けられたという。

虎井さんは、「会ができて、1人で仕事をしているだけでは得られない人脈がたくさんできました。事業発展の機会にもなるので、伊那・木曽にもこのような会を作ってみてください」と提案し、将来は3つの地域で連携していきたい竏窒ニ話していた。 -

南信工営快適リフォームフェア

伊那市西春近にある外壁工事専門店の南信工営が、快適リフォームフェアを開いている。

南信工営は、リフォーム事業も行っていることを地域に知ってもらいたいと、初めてフェアを開いた。

今回は水周りを特集し、キッチンや浴槽などの見本を展示している。

また、工事で使った外壁材の余りを日曜大工に利用してもらおうと、無料で提供している。

会場ではオール電化や庭などの工事の紹介も行われている。

南信工営では、「春に向けてリフォームを考える参考にしてほしい。外壁も専門知識が豊富なので気軽に相談してください」と話している。

快適リフォームフェアは22日。 -

箕輪健康GT(グリーンツーリズム)活性化計画を変更

箕輪町は、農山村の活性化のため去年2月に策定した健康グリーンツーリズム活性化計画について、一部事業を縮小するなどの変更をした。これにより、全体の事業費が約4分の1に縮小される見込み。

健康グリーンツーリズム活性化計画は、グリーンツーリズムに取り組むことで、町を訪れる交流人口を増やすことを目指している。

今回、経済不況の影響で町の財政も厳しくなっていることなどから計画を見直した。

町によると、計画の基本姿勢は同じだが、新しい施設の建設などを少なくし、既存の施設や事業を活用する方向に変えるという。

主な変更は、田園セラピーロードの整備をやめて、すでにある散策道を活用、市民農園の整備に代わってオーナー制農園にすることなど。

今回の変更で、全体の事業費は約1億円となり、当初計画のおよそ4分の1に縮小される。

事業費の半分は国の交付金が充てられる予定。

計画は現在、国に提出されていて、箕輪町では、国で承認されれば平成23年度までに事業を進めていきたい竏窒ニしている。 -

健康運動実践法学ぶ講演会

健康づくりの実践方法を学ぶ講演会が21日、南箕輪村の村民センターで開かれた。

講師を務めたのは、南箕輪村の健康推進事業でも指導をしている松本大学人間健康学部准教授の根本賢一さん。

根本さんは、年をとるにつれ身体機能が低下するため運動が大切と話した。

運動方法として、歩く速さに強弱をつけるインターバル速歩が、普通のウォーキングより効果的なことを紹介した。

また歩くときのポイントとして▽胸を張って姿勢をよくする▽歩幅はできるだけ広くする▽手は握らずに開く竏窒ネどを挙げた。

根本さんは、「100人いたら100通りの運動方法があることを覚えてほしい」と話し、無理をしないで運動することを勧めていた。 -

南アルプス研究会20周年 記念シンポジウム開催

仙丈ケ岳の自然保護活動や暮らしに関する調査などをしている「NPO法人南アルプス研究会」の発足20周年記念シンポジウムが21日、伊那市役所で開かれた。

南アルプス研究会は、人と自然の関わりについて独自にテーマを設定し調査・研究し、行政機関に提言を行ってきた。

平成9年に完成した現在の仙丈小屋建設の際には、循環式トイレや風力発電、太陽光パネルの設置など環境に配慮した山小屋の提言をし、建設に活かされた。

シンポジウムでは、東京大学大学院の鬼頭秀一教授が、「地域づくりにおけるNPOの役割」と題し、基調講演をした。

鬼頭教授は「自然保護活動は、地域に住む人の生活や経済に与える負担を考え、今ある自然を維持する仕組みを作る事が大切。NPOは、生産性や収入にとらわれず、身近に自然に接する機会を提案する役割を担っている」と話していた。

南アルプス研究会の坂井昌平会長は、「山村地域にあった生活や暮らしの知恵が忘れられている。今後は、これらの知恵を掘り起こし、地域に伝えていきたい」と話していた。 -

芸術文化総合フェスティバル開幕

上伊那の芸術文化団体が一堂に集う芸術文化総合フェスティバルが21日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。

この催しは、さまざまなジャンルの団体が集い、交流やレベルアップの場にしてもらおうと、長野県芸術文化協会伊那支部が毎年開いている。

初日の21日は、踊りや大正琴の8団体が日頃の成果を披露した。

また、会場では水墨画や華道の作品展も行われている。

水墨画展には、流派や教室の枠を超えた長野県水墨画協会南信支部の会員の作品約120点が並んでいる。

作品は、6号から30号までの大きさで、訪れた人たちは、墨の濃淡だけで色彩や遠近感を描き出す水墨画の魅力に足を止め見入っていた。

また華道展には、伊那市内の生け花教室10流派の教授の作品20点が並び、癒しの空間を作り出していた。

イベントの責任者で伊那芸術文化協会の松山光常務理事は、「参加型のイベント。多くの団体が参加し、経験を積み、これからの活動に生かしてほしい」と話していた。

芸術文化総合フェスティバルは25日まで伊那文化会館で開かれていて、22日はダンスやバレエ教室のステージ発表がある。華道展は22日まで、水墨画展は25日まで。 -

ガリレオ天文クラブ結成

子どもたちが天体観測を通して天文について学ぶ「ガリレオ天文クラブ」が21日、結成された。

クラブは伊那天文ボランティアサークルすばる星の会の呼び掛けで結成したもので、この日は伊那市のますみヶ丘公民館で結成式が行われた。式には上伊那の子どもやその保護者約40人が参加した。

クラブは、地動説などを唱えたガリレオ・ガリレイが、初めて天体望遠鏡で天体観測してから今年が400年目にあたり、世界天文年にも位置付けられていることから、子どもたちにも同じように星を見てもらおうと結成した。

一回目のこの日は、現在金星が地球から見えやすい位置にあり、昼間でも肉眼で見えるということで、外に出て全員で観察した。

参加者らは日陰に入り、金星の見える方向を見上げて観察していた。

すばる星の会の野口輝雄代表は、「星を見てガリレオが感じたことを子どもたちにも感じてもらいたい」と話していた。

クラブでは今後、12月まで月面のスケッチや日食の観察など16回の講座を行っていく予定。 -

洋ランの展示会

箕輪町富田のガーデン和らぎで21日から、洋ランの展示会が始まった。

展示会は、上伊那の愛好家で作る洋らんの花を咲かせる会が毎年開いているもので、今年で8回目。

会場にはシンビジウムやカトレアなど会員60人が育ててきた30種類の洋ラン、260点が展示されている。

会では、冬が暖かかったため、例年に比べて花の咲く時期が早まり、展示会に合わせるのに苦労したという。

会場には多くの人が訪れ、色とりどりの花を一つずつ見て回っていた。

洋らんの花を咲かせる会の平松生男会長は、「さまざまな種類の花が見事に咲いている。会場に足を運んで自分の好きなランを見つけてください」と来場を呼びかけていた。

この洋らんの展示会は22日。 -

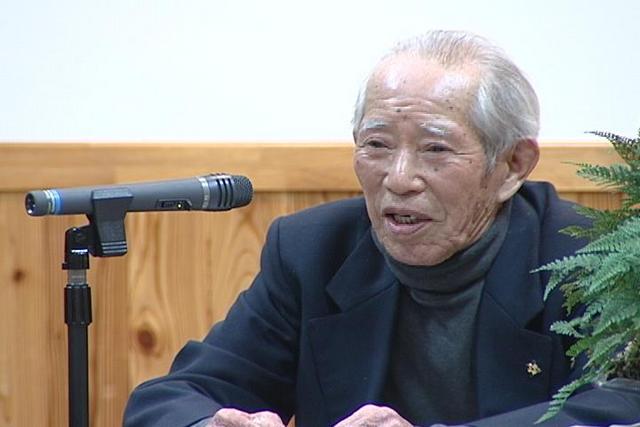

荒井区戦争体験講習会

戦争体験講習会が20日夜、伊那市のいなっせで開かれた。講習会は荒井区社会福祉協議会などが開いたもので、会場には区民約50人が集まった。

体験を語ったのは、中村信一さん(87)と、長田伊三男さん(86)の二人。

中村さんは、フィリピンでの体験について話した。

現地では、動けなくなり野戦病院に入院していた人に手榴弾が渡され、敵がきたら自爆するよう命令されていた。

中村さんは、「自分がいつ同じ状況になるかわからない恐怖を感じた。無事に帰って来た時に改めて命の尊さがわかった」と話していた。

また長田さんは、二十歳前後で中国で体験した戦争の恐ろしさについて話した。

長田さんは「塀を乗り越えて敵陣に忍び込もうとしたところ、敵に見つかり銃で狙われた。若くして命を落としたくないという思いでいっぱいだったが、なんとか無事に帰ってこられた」と話した。

体験談を聞いたある男性は、「それぞれ恐ろしい体験をされていて戦争の怖さを感じた。貴重な体験談を子どもたちにも語り継いでいきたい」と話していた。 -

春高駅伝の垂れ幕設置

来月伊那市で行われる春の高校伊那駅伝をPRする垂れ幕が20日、市役所に設置された。

垂れ幕は長さ約11メートル。いなっせにも設置され、大会に向けて雰囲気を盛り上げる。

春の高校伊那駅伝は3月22日に市内を会場に行われる。 -

南箕輪村新エネルギービジョン報告

新エネルギー活用の方向性を検討してきた南箕輪村の新エネルギービジョン策定委員会が20日、最終報告書を唐木一直村長に手渡した。

この日は、策定委員長の小池正雄信州大学教授らが役場を訪れた。

昨年8月から、学識経験者や住民、行政関係者でつくる委員会が、村の新エネルギービジョンの検討を重ねてきた。

村は、太陽から得られるエネルギーの量が全国でもトップクラスにあることから、委員会では、新エネルギービジョンで、一般家庭や事業所に太陽光発電システムの導入支援を行うことや、太陽熱を使った街路灯の設置を進めることなどを求めている。

また、自転車の利用を促す方策を検討することなども盛り込んでいる。

報告を受けた唐木村長は「計画策定を機に、村も本格的に環境問題に取り組んでいきたい。できるだけ村政に反映させたい」と話した。

新エネルギー活用の取り組みとして、村では来年度、建て替えを計画している南原保育園に太陽光発電パネルを設置し、ペレットボイラーを導入する予定という。 -

南箕輪村平成21年度予算発表

南箕輪村は20日、平成21年度当初予算案を発表した。

一般会計の総額は45億2200万円で今年度と比べて4・8%の増額となっている。

平成21年度の一般会計当初予算案は歳入歳出それぞれ45億2200万円で今年度と比べ、2億800万円、率にして4・8%の増額となっている。

歳出では民生費が南原保育園建設事業などにより、今年度と比べて3億1千万円増額の15億8千万円。総務費は300万円増の6億1千万円、公債費は6千万円減の5億円。

主な事業として南原保育園の老朽化にともなう整備事業に3億3千万円、子ども地球サミット事業に300万円、大芝高原味工房の完成にともなう観光宣伝事業に90万円などを盛りこんでいる。

歳入では村税が法人村民税の減などにより今年度と比べて1億1千万円減の20億5千万円、地方交付税が9千万円増の8億9千万円、村債が3億5千万円増の5億1千万円となっている。

村では当初予算に予備費として2億5千万円を盛り込んでいて村長選終了後の新たな事業に充てたい竏窒ニしている。 -

富県小6年生がベンチ作り

枯れた木をベンチにして甦らせようと20日、伊那市の富県小学校6年生(30人)がベンチ作りに挑戦した。

子どもたちは、県の林業技能作業士で地元の森林整備をしている藤原祥雄さんらの指導を受けながら、丸太を板にしたり、板が腐らないよう皮をむく作業をした。

べンチの材料にしたのは、学校の敷地に生えていた樹齢70年のコブシの木。

この木は、去年の秋に枯れていることが分かり、そのままでは危険だと判断され、切り倒された。

その時の作業に協力した藤原さんが「樹齢70年の木をただの薪にしては忍びない」と、ベンチ作りを学校に提案し、この日初めての作業が行われた。

今後は、皮を削った板に足を取り付け、ベンチを完成させる予定。 -

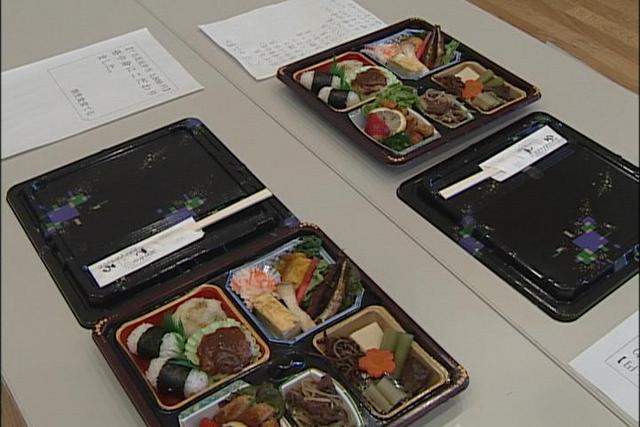

お花見弁当試食会

伊那市内の弁当、仕出し業者有志による弁当の試食会が20日、開かれた。

花見用の弁当試食会は、花見シーズンを前に始めて企画したもので、伊那弁当、しらかば、楽座紅葉軒、広女屋、割烹食堂てるの5業者が参加した。

試食会には、旅行業者や関係する団体の代表者、報道関係者などが招かれた。

参加者たちは、チェックリスト片手に弁当をチェックし、味見をしていた。

伊那市観光協会では、「素晴らしい弁当が出来上がった。おいしく豪華で品のある弁当だった」と喜んでいる。

5つの業者は、アンケートを参考に弁当にさらに磨きをかけ、旅行会社などに売り込むことにしている。 -

箕輪町平成21年度予算発表

箕輪町は20日、平成21年度の当初予算案を発表した。一般会計の総額は、78億9千万円で今年度と比べて5.5パーセントの減額となっている。

平成21年度の一般会計当初予算案は、歳入・歳出それぞれ78億9千万円で、今年度と比べ4億5900万円、率にして5.5パーセントの減額となっている。

ただ、今年度分への前倒し分2億8100万円を含めると、2パーセント減の81億7100万円となる。

歳出では、民生費が1億4千万円減の18億1千万円、衛生費は太陽光発電機器の設置補助金新設に伴って3千万円増の10億6千万円、公債費は1億2千万円減の10億4千万円となっている。

主な事業として、町が力を入れて取り組んでいる運動遊びのサミット開催に110万6千円、英語遊びの充実に2千万円、定額給付金の処理を職員以外で行なうなどの雇用創出事業に3100万円などを盛り込んでいる。

歳入では、町税が法人税の大幅減などにより2億3千万円減の34億5千万円。地方交付税が5千万円増の13億8千万円。町債が3千万円減の5億8千万円となっている。 -

県シニア大学伊那学部卒業式

高齢者の仲間づくりなどを目的とする長野県シニア大学伊那学部の卒業式が16日行われ、2年間学んだ学生たちに修了証書が手渡された。

学部長の宮坂正巳上伊那地方事務所長が、今年度の卒業生に修了証書を手渡した。

宮坂学部長は、「シニアの人たちが健康で、その人らしく生き、地域の担い手となることが求められている。シニア大学卒業生としての誇りを持ち、積極的に地域社会の担い手として活躍してほしい」と式辞を述べた。

また、卒業生代表の村上芳麿さんは、「この2年間で得た知識と経験、仲間との絆を糧に、常に前向きに頑張っていきたい」と今後に向けた決意を話した。

最後に、全員で「蛍の光」を合唱した。

今年度の卒業生は、男性43人、女性85人の128人。平均年齢は68・5歳で、最高年齢者は85歳だった。 -

箕輪中部小2年組 エコキャップ届ける

ペットボトルのふたを集めるエコキャップ運動に取り組んでいる箕輪中部小学校の児童が19日、集めたキャップ6万4千個を辰野町の信州豊南短期大学に届けた。

エコキャップ運動に取り組んでいるのは箕輪中部小の2年1組。

この運動は、集めたキャップをリサイクル業者で換金し、ワクチンの購入に役立てるもので、発展途上国の子どもたちを救うことができるという。

2年1組は昨年10月から、毎朝玄関前に立って協力を呼びかけ、キャップを集めてきた。

この日は、上伊那でエコキャップ運動の中心となって活動している信州豊南短大にキャップを届けた。

集めたキャップは6万4千個、ポリオワクチンに換算すると80人分になる。

児童は、学生たちの前で、これまでの取り組みを劇で発表した。

エコキャップ運動に取り組む学生代表の森彩子さんは、この運動について紹介し、「これからも一緒に頑張りましょう」と呼びかけていた。 -

ブラジル学校危機迫る

経済不況のあおりを受けて、在日外国人の雇用情勢が悪化しており、ブラジル学校に通うこどもたちにも影響が出ている。

伊那市西春近にあるブラジル学校コレージョ デザフィーオ。5年前から小学校を始めた。現在は0歳から18歳までを受け入れることが出来る。

世界的な経済危機の影響が色濃く出始める去年の冬までは、最大で90人近い生徒がいた。

それが、現在は30人に激減している。

これは、派遣社員として働いていたブラジル人が解雇されたことが原因になっている。

学校を辞めた子ども50人のうち30人は、日本にとどまっていて、学校に通っていない状態だという。

19日、こうした現状を見てもらい関心を持ってもらおうと、伊那市議会議員の2人が学校に招かれた。

2人は、飯島校長の案内を受けて、校内を見学して歩いた。

この市議会議員の見学会を企画したのは、大阪のNPO法人コリアNGOセンター。このNPOでは、政府などにも申し入れを行っているが、地域で支えあう関係作りが大切竏窒ニ、市議会の訪問を企画した。

ブラジル学校では、母国に帰る子どもが不自由しないように、ブラジルの文部省が認定している授業を行っている。

日本にとどまることを選んだ子どもにも自分の夢を叶えられるようにと、週に3回、日本語の授業を取り入れていて、この日は生徒らが習字に挑戦していた。

視察では、空いた部屋が目立った。

0歳から受け入れていた部屋は、現在は使われていない。未就園児は手がかかり、母親は、最も解雇の対象に成りやすいためだという。

また、以前は常勤で7人、非常勤で8人いた指導者も、現在は常勤3人に減らしている。

見学後の懇談では、「問題が発生したときに、市役所の窓口では対応できないと帰された。では、どこの誰に相談すればよいのですか」といった切実な相談や、「伊那市の施設を安く借りることはできないか」などの具体的な話も出ていた。

現在学校に通っている30人の子どものうち10人の親が、すでに解雇されている。

月々3万3千円の月謝が支払えなければ、また10人の子どもが学校に通えなくなる。

飯島校長は、「日本全体が不況の中だが、この大きなピンチを乗り越えていくために力を貸してほしい」と話している。 -

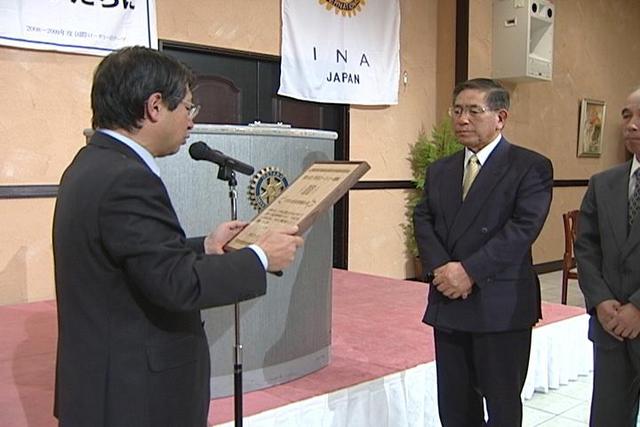

ロータリー顕彰 桜愛護会を表彰

伊那公園の桜の手入れを行っている伊那公園桜愛護会が19日、伊那ロータリークラブから表彰された。

この日開いた例会の中で、地域に貢献した桜愛護会の伊藤一男会長が顕彰碑を受け取った。

桜愛護会は、平成13年に地域住民などが集まり発足した。これまでに、公園内の桜の古木の手入れや、桜まつりの企画・運営、東屋やテーブルの設置作業などを行ってきた。

また、毎週日曜日の公園清掃や定期的な草刈り作業など、地道な活動も続けているという。

伊藤会長は、「表彰してもらい身が引き締まる思い。これからさらにがんばっていきたい」と話した。 -

伊那市介護保険料改定へ

平成21年度からの3年間、介護保険料をこれまでよりも100円増となる月額3600円とする改定案が19日、示された。

いなっせで開かれた伊那市高齢者施策推進協議会で、改定案について説明があった。

改定案では、介護保険料をこれまでよりも100円増となる月額3600円とする。

高齢者の増加や介護給付費の増加などを理由に挙げている。

また、これまで6段階だった所得段階を細分化し9段階とする。

市ではこれにより、これまでよりも所得に合った適正な保険料の支払いが見込まれ、低所得者への負担が軽減される竏窒ニしている。

現在、伊那市の介護保険料の対象となる65歳以上の人口は、全人口の30%近くとなる1万8563人。このうち今回の改定で保険料の支払額が減少となる人は、高齢者の58%となる1万776人。

また、伊那市の介護保険料は県内19市では最も安くなっている。

協議会の中畑英樹会長は、「県内では安い位置づけだが、負担の増える人は大勢いる。介護の質が問われてくる」と話していた。

なお今回示された保険料の改定案は、3月定例会に提出し、可決されれば4月からの実施となる。 -

農政事務所が消費者と懇談

長野農政事務所は19日、地元上伊那の消費者と食料自給率や食品表示などについて意見交換した。

意見交換会は、今回、上伊那では初めて開かれ、上伊那の消費者約30人が参加した。

消費者からは、「農家では、農薬や肥料などを必死に管理をして食べ物を作っているのに、食品の偽装問題などの話を聞くと、がんばっている人が報われないと思う。偽装した企業へのペナルティをもっと重くできないか」といった意見や、「野菜を地元で消費してもらいたいと保育園にジャガイモを提供しているが、大きさが足りないものは受け取ってくれない。結局作った5分の1しか提供できなかった。行政から地元で消費できるよう指導してくれないか」といった意見が出ていた。

農政事務所によると、現在、日本の自給率は、カロリーベースで40%と、143ある国や地域の中では124番目、先進国の中では最低という。

自給率を上げるには、日本食を中心とする生活にし、地産地消を進めたり、旬のものを旬に食べることが有効だという。 -

伊那市防犯協会総会

伊那市防犯協会の総会が18日、市役所で開かれ、来年度も振り込め詐欺による被害の防止対策を進めていくことを確認した。

各地区の防犯協会の会長や消防団、学校関係者らが出席し、今年度の事業報告や、来年度の事業計画を確認した。

来年度は引き続き、地域の防犯活動として子ども見守り隊の充実、防犯パトロールの実施、青少年健全育成団体や教育団体との連携などを行っていく。

また、これまで事業計画では触れていなかった振り込め詐欺対策については、来年度から計画に盛り込み、被害防止対策をさらに進めていきたい竏窒ニしている。

伊那警察署管内の去年の振り込め詐欺発生件数は11件で、被害総額は約800万円。今年に入ってからは、被害は発生していない。

伊那市防犯協会では、箕輪町、南箕輪村の防犯協会、警察などとも連携し、街頭啓発を行うなど被害を防ぐ活動を進めていくという。 -

サークルKが名店監修によるソースカツ丼を限定販売

コンビニのサークルKサンクスは3月12日までの期間限定弁当として、駒ヶ根市の名店いな垣の監修によるオリジナルソースカツ丼を県内124店で販売している。発売初日の19日から好調で、入荷早々に売り切れる店舗も続出。柔らかなロース肉とふんだんのキャベツが特製ソースでさらに引き立ち、人気を集めている。

昨年夏から開発を進め、いな垣監修によるソースは8回以上も作り直して絶妙な味に。120グラムとボリュームたっぷりで柔らかさとサクサク感にもこだわったロースカツとの相性を考慮しながら、ソースはあえて別添えにした。

今までソースカツ丼は他社でも弁当として製品化されてきたが、カツとソース、キャベツ、ご飯と全てのマッチングにこだわり差別化も図ったという。

同弁当を開発し、製造するジャパンフレッシュ(宮田村)営業開発部の小木曽由憲課長は「他にはないおいしさがあると思う。癖になる商品です」と自信作に胸をはる。

ソースカツ丼のお膝元でもある伊那谷のサークルK各店でも販売開始直後から大きな反響を呼んでいる。駒ヶ根市の駒ヶ根アクセス店では、毎回30個ほどを仕入れているがすぐに売り切れ状態に。中原真理子店長は「これを目当てに来店するお客様も多い。なじみの味という部分も人気が高いのでは」と話す。価格は550円。 -

長谷黒河内で山林火災

18日午後0時27分頃、伊那市長谷黒河内で山林の下草などを焼く火事があった。この火事によるケガ人はいない。

火事により、下草など約800平方メートルが燃えた。火は1時間ほど燃え続け、午後1時32分に鎮火した。

原因については、市道の改良工事で使っていたガスバーナーの火が燃え移ったものとみて、伊那警察署で捜査を進めている。 -

フルートアンサンブルコンサート

伊那を中心にフルート愛好者が集う伊那フルートアンサンブルのコンサートが15日、伊那市のいなっせで開かれた。

コンサートには、フルートアンサンブルのメンバー20人が出演した。

フルートアンサンブルは、東春近のふれ愛館で毎月2縲・回練習をしている。

12年前から活動していて、6年前から毎年この時期に「春を呼ぶ」と題してコンサートを開いている。

この日は、クラシックを中心に12曲を演奏した。

高い音を出すピッコロにアルト、バスと、さまざまなフルートで多彩な音を響かせていた。

1512/(月)