-

天竜川ふれあい公園(仮称)具体的整備へ

中川村中央の天竜川

河川敷に整備する天竜川ふれあい公園(仮称)の整備計画を検討していたワーキンググループは昨年末、素案(平面図)をまとめた。近く設計業者に依頼し、基本設計を作成、国交省に申請。認可がおり次第具体的整備に着手する。

村内外から多くの人が集まり、にぎわう夢のある公園にと、参加者が現地に何度も訪れ、論議を深めた計画では、サイクリング、歩行者用道路は堤防上から山際の道まで公園の外周を1周する。親水広場は池や川を作り、水遊びスペースに。

芝生広場には円形花壇、バーベキュー広場、フットサルコート2面を取る。桜、モミジを植栽する。釜淵付近は自然観察林や花壇を整備、様々な花が四季を彩る。

河川敷のため、仮設の東屋やトイレを設置し、緊急時には安全地帯に移動する。駐車場は3カ所約80台収容。

夢ふくらむ天竜川ふれあい公園、早ければ年内にも形が見えてくる。 -

さくら丼パワーアップ

ふるさとCM大賞をきっかけに、1昨年デビューした飯島町の名物丼「さくら丼」をさらにパワーアップし、町起しにつなげようと、「さくらを咲かす会(小林馨会長)はお陣屋行燈市(2月10、11日、広小路で開催)や、2、3月の受験シーズンを控え、新メニューの開発と定着に向け、活発に動き出した。

1年中で最も寒い時期に開催される行燈市には、馬ひき肉を使った馬ンバーガー、馬コロッケなど、その場で熱々を提供できるテイクアウトメニューを研究。2、3月の受験シーズンにはカツ丼を意識し「さくら丼を食べてさくらを咲かそう」キャンペーンなどを検討中。中には馬肉のカツを使った「さくらカツ丼」でツキをダブルで呼ぼうというアイデアも。

同会は昨年、国交省の地域振興アドバイザー事業を導入し、ワークショップやレシビ研究会、会員7店が持ち寄った馬肉や馬ひきに使った新メニュー、30品の試食。コスモスまつり(10月14、15日)で馬ンバーガーや馬肉入りおやきを試験販売してきた。 -

頼られる熟練の腕

伊那市西箕輪の精密加工「フロンティア」(菊池睦昭社長)は6年前から、60歳を超えたベテランの技術者を採用している。「雇う」ではなく「協力してもらう」という考え方を持つ。

少子化などに伴い、企業もますます厳しくなる中、日本経済を支えてきた人の技術を継承していかなければと考えた。ベテランは即戦力。「小さいとこは、そういう人たちに協力してもらって強くなれるんだよね。時代についていくには、ベテランの知恵に現代の技術をプラスすること」と話す。

従業員の年齢は20縲・0代とバランスよく構成される。そのうち60代は4人。

地元の大手精密メーカーで腕を磨いてきた技術者たちが働く。ベテランは、新しいことに直面しても、今までの体験を通して身につけた技術を応用できる力があるという。「人生でも、仕事でも、経験者にはかなわない。定年だと言ってねかせてしまうのは、社会の損失」。頼られれば意欲も出る。

64歳の丸山伸之さんは、定年を超えてからの採用に「今までの経験を生かせることは幸せ。働ける場があることはありがたい」と仕事にやりがいを感じている。中山重喜さん(65)も「同じ年代がそろっているため、働きやすい職場環境」と言う。

「いいものを作りたい」という現場の思いは同じで、ベテランは若者から「パソコンを教えてもらおう」、若者はベテランから「知らない技術を覚えたい」と互いのギャップを埋め、コミュニケーションを図る環境が整っている。歯車が合うことで、企業にも活気が生まれる。

松沢秀充さん(66)らは「工業高校や訓練校を出ても、図面の見方、工具や機械の基礎など現場での知識は薄い」と指摘する。同じことを何度も聞きに来るなど自分たちの時代と比べ「覚える」ことが劣ると感じる。

若者には、自分たちの姿から仕事に対する心構えを学んでほしいと思っている。

同社の定年は60歳。しかし、次の定年は従業員が自らで決める。

生き生きと働くには、健康が第一。体調管理は、それぞれに任せているが「病院に行きたい」と言えば、そちらを優先する。そのため、全従業員に理解してもらうことが重要となる。

「定年を過ぎても、ひと花咲かせてほしい」(菊池社長)。ベテランのチャレンジ精神を若者へと受け継ぐ。 -

さらなる健康づくりへ

介護予防拠点施設新設箕輪町の健康づくりの拠点施設として07年、デイサービスセンターゆとり荘の敷地内に介護予防拠点施設ができる。

福祉空間等整備事業で、ゆとり荘の増改築、箕輪町社会福祉協議会の移転などを計画しているが、福祉施設などを集中することでサービスの幅を広げ、福祉の取り組みを点から面にする事業展開を図るねらいがある。

新施設の建設も同事業の一環。トレーニングと地域コミュニティの利用で健康づくりに役立てる。

ゆとり荘の南側に独立施設として建設し、渡り廊下でつなぐ計画。沢にある介護予防拠点施設「げんきセンター」と同様のトレーニングマシンを設置し、スタッフを置く。

事業計画は、熟年者の健康レベル向上を目的とする「みのわ健康アカデミー」の卒業生を対象にした継続的な健康づくり、指導補助者の育成、簡単な体操や講話などをする一定期間の継続的な教室開催、施設の一般開放などを予定しており、今後、検討を進める。

「みのわ健康アカデミー」で元気度を上げた卒業生については、引き続き新施設で健康づくりに取り組みながら、さらに「みのわ健康サポート隊」として指導補助をし、健康づくりの輪を地域に広める役割を担ってほしいと期待している。

05年度に開講したみのわ健康アカデミー。第1期生は06年度、げんきセンターを月1回利用するほか自主活動でウォーキング、マレットゴルフなどに取り組んでいる。しかし、アカデミー在籍中と比べ活動頻度が減少し、「もっとやりたい」との声は多い。町は、新施設の利用で今よりもきめ細かなフォローができるようになる-という。

熟年者の健康レベルが向上するなど一定の成果が出ているみのわ健康アカデミー。卒業生の多くは、例えば一般の人にトレーニングマシンの使い方を教えるなど指導補助者として活動する計画にも好意的で、アカデミーも点で終わることなく、面としての展開が可能になる。

多くの町民に健康に関心を持ってもらい、地域の健康推進事業の拠点として新施設を活用した、より発展的な健康づくりが始まろうとしている。 -

南箕輪村大芝高原「みんなの森」

森林セラピーロード今春グランドオープン森林セラピーロードに認定された南箕輪村大芝高原「みんなの森」。日本初の『森林セラピー基地・セラピーロード』認定を受けた南箕輪村を含む全国10カ所の07年春一斉グランドオープンに向け、準備が進んでいる。

森林セラピー総合プロジェクトは、森の自然があやなす風景や香り、音色や肌触りなど、森のいのちや力を実感することで心身に元気を取り戻させようとするもの。林野庁などで構成する森林セラピー実行委員会が06年4月、認定した。

アカマツとヒノキ林が広がる「みんなの森」は、景観などを考え立木の伐採を最小限にしたウォーキングロードを整備している。

舗装は、管理車道は天然石透水性舗装、遊歩道は伐採した立木のチップや砕石を利用。特にウッドチップ舗装の歩道は弾力があり、ひざに負担をかけることなくウォーキングが楽しめる。ウォーキングコース「フォレストコース」(2・4キロ、約35分)も設定。ほとんどの遊歩道が舗装されているため、車いすの人も散策できる。

村は06年7月、森林セラピー協議会を発足した。協議の中心は、観光、食事、運動、温泉、医療、森林など村の特長を生かしたメニュー作りの検討、人材育成、森林整備、看板設置。10月29、30日に森林セラピーモニターツアーも実施した。

ツアーはセラピーロード散策、マレットゴルフ体験、温泉入浴、健康チェック、ストレスチェックなどを盛り込んだ。東京都、神奈川県、長野県内から19人が参加。「みんなの森」は「とてもよかった」と好印象で、ツアー全体も「満足」と好評だった。

06年は、住民有志による「信州大芝高原イルミネーションフェスティバル」、村商工会商業部会の「南みのわフェア」、村営農センターと地区営農組合主催「まっくん収穫まつり」と、大芝高原を拠点に初のイベントが次々と展開された。

セラピーロードの認定をきっかけに、大芝高原の森を総合的に活用した健康づくりを推進し、村民らの健康増進をはじめ森林セラピーの役割や重要性の理解を広め、観光振興にもつなげたい-との思いを抱く南箕輪村。「みんなの森」に春の光が差し込むころ、グランドオープンする。 -

大みそかはそば屋さんのかきいれ時

暮れも押し迫り31日は大晦日、そば屋さんの書き入れ時-。

「越百そば」で人気の飯島町飯島の天七(伊藤昇志社長)ではこの日、男性スタッフ3人が午前5時から打ち始め200-300人分のそばを打つ。飯島産の玄そばを磨き、石抜き、石臼でその日使うだけひく。そば粉に2割のつなぎの強力粉を混ぜて、粉の芯まで水分がしみるように丁寧に水まわしをする。粉がまとまった後、力を入れて120回以上こね、1・2ミリの厚さまで伸ばし、慎重にそば切り包丁で1・2ミリの太さに切りそろえる。

この道25年の湯沢今朝男さん(62)は「打ち始めたら、最後まで無心に、丁寧に、お客様に満足してもらえるように打っている」と話す。

大晦日は予約の持ち帰り年越しそばが中心。

年越しそばはそばのように長く幸福にという縁起とも、金箔師が仕事場に散らばった金

銀の粉を集めるのに、そば粉を用いたことから、金銀をかき集める意味とも言われている -

南箕輪村消防団ホームページ公開

南箕輪村消防団(224人、宮島忠夫団長)が、独自に制作したホームページを公開している。

ホームページの制作は3年ほど前から話があったが、本年度になって住民に消防団そのものや、団の活動などを知ってもらおう-と制作に取り掛かり、12月から公開している。

内容は団の紹介、歴史、本部幹部役員や団員紹介、団行事の日程、防災のための日ごろの備え、いざという時のための心構え、団員募集など盛りだくさん。団員の顔写真なども載せている。

毎月の通常点検や夜警の日などに、団員自らが手を加えて更新する。素の団員を知ることができる不定期の団員紹介など、楽しめるページも充実させていく。

団員に火災情報などを知らせるメール配信機能も備えた。

消防団では、「皆さんのご意見をいただき、住民の声もくみ上げていきたい」としている。南箕輪村消防団(アドレスwww.mmmfc.net)。 -

箕輪町警部交番建築工事進む

伊那警察署箕輪町警部交番の建築工事が進んでいる。

新交番は国道153号バイパスと町道6号線交差点の東。敷地面積は約899平方メートル。箕輪町から借り上げる。

建物は木造1階建て、金属板葺き。本体の建築面積は346・74平方メートル、外物置は3・31平方メートル。事務室、会議室、相談室、所長宿舎などを備える。

駐車場は10台。その内、身障者用1台。

工期は07年3月20日まで。3月末までに新交番に引越し、4月以降に落成式を予定する。

現在の交番は、07年12月末までに取り壊し、敷地を町に返還する予定。

長野県住宅部が発注。請負業者は設計・管理が環境計画(伊那市)、建築工事が浅川建設工業(箕輪町)、電気設備工事が伊那エンジニアリング(伊那市)、機械設備工事が水道建設(岡谷市)。請負金額は約6300万円。 -

みはらしの湯で橋爪まんぷさん」のチャリティー展開催

伊那市西箕輪の日帰り温泉「みはらしの湯」のギャラリーで1月31日まで、伊那市在住の漫画家・橋爪まんぷさん(66)のチャリティーまんが絵展が開かれている。来年のえと亥(いのしし)が、井上井月の句をコミカルに演じている漫画絵12点が、入浴客の目を楽しませている=写真。

橋爪さんが同施設でチャリティー展を開くのは6年目。例年漫画絵を展示して購入希望者を募り、収益の一部を市社会福祉協議会などに寄付している。

ここ数年は翌年のえとにちなんだ漫画絵を制作。今回は、伊那を代表する漂泊の俳人・井上井月と、来年のえと亥(いのしし)をかけた「亥(い)の迂絵(うえ)歳月(せいげつ)展」として展示。例年買い求めるファンも多い。

また今回は「歳月(せいげつ)」ということで、これら12枚の作品で卓上ミニカレンダーも作成。限定100部で販売している。

カレンダーは1部500円。まんが絵(額装)は5千円(1つの作品に対し多くの購入希望者がいた場合は抽選となる)。

問い合わせはみはらしの湯(TEL76・8760)へ。 -

【記者室】「里」作り

「里」についての講演で、講師は里を、「生きていく場であるとともに死んでいく場。自然も同じ。人間も自然の生き物も生きて、死ぬ。すべてを許容する所」として、里作りを真剣に考える時代に来ていると語った▼今年は、いじめによる自殺や、虐待で幼い命が奪われるなど痛ましいニュースが多かった。生と死のすべてが包まれた里が形成されたなら、命の尊さをしっかりと感じ取って生きることができ、悲しいニュースも減るのかもしれない。里が許容する死は決して自ら絶つ、あるいは奪う死ではないはずだから▼これからの地域作りは、すべてが里作りだという。一人ひとりが存在価値を見出せる温もりのある里が、一つ、また一つと増えていくことを願う。(村上裕子)

-

大晦日から1月1日にかけてみはらしのファームでスタートまつりを開催

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは、大晦日から元旦にかけて「みはらしファームのスタートまつり」を開く。

今年は、新年を迎えるカウントダウンに続き、宝投げを初企画。みはらし商品のほか、みはらしファームの体験農園を1年間自由に利用できるフリーパスも限定1本だけ含まれている。そのほかにも豪華景品の当選券などが、多数投げられる。

みはらしいちご園、みはらしの湯も、元旦午前12時からスタート。イチゴ狩りは先着300人で要予約。いちご園のいちごを使った商品が当たるくじ引きも同時開催するほか、みはらしの湯では先着100人に豪華景品をプレゼント。先着300人にはお汁粉サービスがある。

とれたて市場、工房Coo、名人亭、トマトの木は、31日午後11時半縲恁ウ旦2時半で営業。それぞれ各種サービスを用意している。

また2日は、とれたて市場で初売りを実施。限定50個でみはらしファームならではの農産物が詰まった福袋を販売する。価格は千円。工房Cooの福袋は限定16個で価格は800円。

イチゴ狩りの申し込み・問い合わせはみはらしいちご園(TEL74・7430)へ。 -

須澤重雄さん新作個展

伊那市中央区の画家須澤重雄さんの新作油絵が並ぶ個展は来年1月19日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。同会場では15回目の展示で、新たな試みとなる油彩による花鳥画など、SM縲・0号サイズの作品24点を出品している。

花鳥画は「身近な題材で親しみのある絵を描いていきたい」と始めた。アトリエで見られるスズメ、メジロ、キセキレイなどの鳥などを独自の色彩と造形美で構築。「詩情豊かなロマンの表現」をテーマに取り組んだという。

そのほか、昨年の個展で並べた、墨と白色の顔料で素描した経ヶ岳、上高地などの雪景色を油絵具で描いてもいる。

須沢さんは「花鳥画は一般的には日本画の題材として扱ってきたが、油絵でも題材としておもしろいことが再発見できた。これからも一歩一歩着実に精進していきたい」と話している。

30日縲・月3日、土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

小沢豊実さん(60)中川村南陽

「門松は贈って喜ばれ、毎年あてにされ、出来上がりがいいとうれしい」-。門松づくりの名人で、11月末から材料を調達、12月25日ころまでに、企業や商店から依頼された対20組、シングル40基、ミニ50基をつくる。高さは1・5メートルを中心に、村文化センター用の特大2・75メートルからミニサイズの75センチまで3サイズ。

材料の竹や松、南天(ナンテン)、梅、しめ縄やはかまを編むわらも全て村内産。わらは休耕田9アールに稲を植え付け、青刈りして使う。

エンジンオイルの空き缶の回りにわらで編んだはかまを巻きつけ、竹3本を中心に、松とナンテン、梅を組み合わせ、紙四手としめ縄をあしらって、でき上がり。缶の中には水の入った竹筒を入れ、その中に松や南天、梅を生けこむのが小沢さん流「いつまでも葉が落ちず、青々している」とか。

小学生だった長男がふるさと教室で作ったおやすを見て、自分でも出来そうだと、75センチのミニ門松づくりを手掛けたのが25年前。近所や知人に配り、評判が良かったことから、4年後に本格的な門松に挑戦。駒ケ根郵便局に頼まれて作ったり、中川文化センターには成人式のお祝を兼ねて、特大門松も作る。

1昨年まで、15年間、中川中学校の生徒と一緒にミニ門松を作り、村内の65歳以上の1人暮らしのお年よりに贈り、喜ばれた。

◇◇

生来花が好きで、昨年は伊那谷では開花が難しい皇帝ダリアの花を咲かせた。高さ3・5メートルの巨木で、直径20センチの淡い桃紫色の花が240個余り咲いて、話題になった。今年も約4メートルと育ったが、11月初旬の降霜で枯死、今は「品種の特性で4メートル以上になるが、寒くなったら、家の中にとり込めるように、草丈を伸ばさないようにしたい」と、いろいろと工夫しながら挿し芽を育てている。

「寒さに強く、花のない冬場にきれい」とハボタンもちり緬系やクジャク系など2千本を育てる。2年越しの踊りハボタンもある、1本から5、6本枝が出て、それぞれ葉を広げて、圧巻。

「門松づくりは無理せず、作れる限り続けたい。花は見ていると心が和む、これからもいろいろと育てたい」と話す。妻と2人暮らし(大口国江) -

大芝の湯ギャラリーで「俳句と花の写真展」

南箕輪村の酒井昌好さん

南箕輪村北殿の酒井昌好さん(71)は、ふれあい交流センター大芝の湯ギャラリーで「俳句と花の写真展」を開いている。07年1月末まで。

酒井さんは、俳句誌「みすゞ」「河」「欅」などの同人で、上伊那俳壇会長や各地の俳句大会の選者を務めた。「伊那谷の四季の中で咲く花々が発する“命”に触れつつ写真に撮り、それに関する俳句を加えることで、そのときの心象風景をわかりやすく表現してみたい」と、3年ほど前から俳句と写真を一緒にした作品を発表している。

今回の展示作品は、新作の俳句と写真25組。古代ハスの写真に「晩学に夢膨らます蓮爛漫」、庭のカサブランカの写真に「蜻蛉休むカサブランカの蕾にて」、ハナミズキの写真に「朗々と鳶笛聞こゆ花水木」などがある。

「花は無心だが、見ていると美しさ、優しさ、毅然とした強さを持っていて、人間が本来持っている憧れ、愛情を感じ、励まされる」と酒井さん。「多くの方にご批評いただきたい」と話している。 -

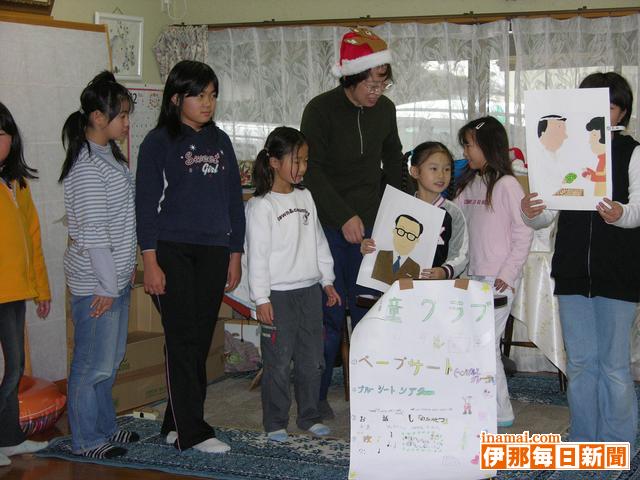

箕輪町学童クラブ東部教室が宅老所を訪問

手作りペープサート披露

箕輪町の学童クラブ東部教室は28日、北小河内にある宅老所なの花を初訪問し、手作りのペープサートなどを発表してお年寄りと交流した。

東部教室には箕輪東小学校と南小学校の児童が通っている。クリスマス会のために皆で手作りしたペープサートをおじいさん、おばあさんにも見てもらい交流したい-と訪問を計画。皆でアイデアを出し合って少しずつ準備し、今回は2年生から4年生までの7人が訪れた。

ペープサートは「ヘンゼルとグレーテル」。大きな声で感情を込めて発表すると、利用者13人が、「上手だね」「良く出来てるね」と拍手しながら見入った。

「これはのみのピコ」のお話も紹介。「チューリップ」「ちょうちょ」を歌い、利用者と一緒に折り紙も楽しんだ。折り紙のお土産もプレゼントした。

学童クラブ指導員と事務局による春夏秋冬の話や歌を楽しむブルーシートシアターもあった。

利用者は、「握手してちょうだい。ありがとう」と笑顔で児童に話しかけた。南小4年の儀保ユリさんは、「今日は楽しみにしてきた。緊張しないでよくできた」と話していた。 -

箕輪町10大ニュース

◇7月豪雨災害・未曾有の大災害

7月15日から19日まで降り続いた梅雨前線豪雨は、総雨量333・5ミリに達し、天竜川北島地籍堤防決壊、北小河内中村地域土石流など町内各地で大災害をもたらした

◇平沢豊満町長再選

任期満了(11月28日)に伴う町長選挙で、平沢豊満町長が無投票当選し、2期目のスタートを切った

◇デジタル地域防災無線システム整備

システムの整備で災害発生時に、災害対策本部と防災関係機関、医療機関、学校、区長、消防団等間における相互通信が可能になり、町内広域から無線機で迅速な情報収集・伝達ができるようになった

◇総合防災訓練・自衛隊参加の広域訓練

9月3日に地震総合防災訓練を実施。各区の訓練と本部訓練で陸上自衛隊松本駐屯地の参加で辰野町、南箕輪村との広域応援訓練をした

◇協働によるまちづくりはじまる

地域総合活性化事業、住民提案制度、第1回町民ゴルフ大会、第1回小学生かけっこ大会、天竜健康ウォークなどを展開した

◇新エネルギー導入で廃食用油のバイオディーゼル燃料化のリサイクルが本格化

年間9千リットルを目標に町共同作業の家で精製し、みのちゃんバスに利用。年間20トンの二酸化炭素削減に効果が期待できる

◇町役場「エコアクション21」認証取得

自治体として初めての認証取得。この取り組みを「エコアクション21自治体イニシャティブ・プログラム」に活用し、地域全体での活動に拡大している

◇農事組合法人みのわ営農設立

12月17日、組合員582人の上伊那管内で最大の組合として発足。法人形態は「みのわ方式」と呼ばれ、市町村単位でまとまった唯一の担い手組織としての法人設立は県内初

◇クマ・イノシシ・ニホンジカの異常出没

例年にない出没で、特に農産物への食害が著しいイノシシとニホンジカが異常に出没した

◇みのわもみじカップ第1回フェンシング大会開催

小・中学生対象のフェンシング交流全国大会。1府5県8チーム総勢72人が参加した -

箕輪町北小河内

災害関連緊急砂防事業で用地買収検討7月豪雨災害で被害を受けた箕輪町北小河内地区の災害関連緊急砂防事業で、取り付け道路工事などのため県が用地買収を検討している。

箕輪町議会全員協議会での町の説明によると、竹の腰グラウンドより東を砂防指定地にしてえん堤を完成させるため、林道を付け替え、災害関連工事の工事用道路や治山のために使用する計画。

用地は町などが所有する3200平方メートル相当の予定。新年から用地理解を得て、早期着工を目指したいとしている。

竹の腰マレットゴルフ場に付け替え道路が通り、利用できなくなるため、「新しいマレットゴルフ場がほしい」とする地元の要望を受け、町は売却費用を代替地の用地確保にあてたいという。 -

昭和伊南総合病院医師用住宅解体へ

駒ケ根市の昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)は所有する医師用住宅22棟のうち、建物が老朽化した市内赤穂北割一、二区の2カ所6棟を06年度中に解体し、敷地を売却処分することを決めた。売却は競売によるため、その後の土地利用方法などは不明。解体工事は年明け早々にも着手される。

対象の住宅は白山の木造平屋建て2棟(延べ床面積100平方メートル、同90平方メートル)、馬場の木造平屋建て3棟(延べ床面積74縲・6平方メートル)と木造一部2階建て1棟(同147平方メートル)。いずれも建築後約30年で老朽化が進んでいる。敷地面積の合計は1916平方メートル。 -

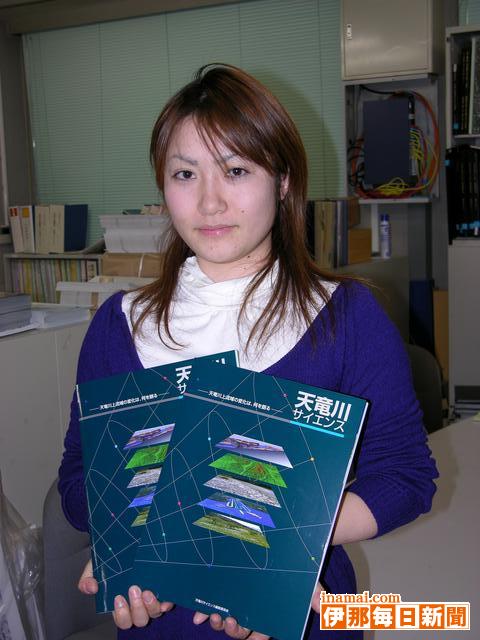

『天竜川サイエンス』発刊

国土交通省天竜川上流河川事務所(三上幸三事務所長)は12月、天竜川を科学的な視点でとらえた冊子『天竜川サイエンス竏駐V竜川上流域の変化は、何を語る』=写真=を発刊した。(1)天竜川の環境と変化(2)生きている天竜川(3)パートナーシップでめざす天竜川の未来づくり(4)天竜川データ集竏窒フ4章から成り、写真や図表を豊富に使って天竜川について分かりやすく解説している。執筆には信州大農学部の星川和俊教授など学識経験者9人と天竜川上流河川事務所が当たった。中学、高校生から一般向き。

A4変形判オールカラー128ページ。1575円。初版千部発行。同事務所は同冊子を上下伊那の中学、高校などに3冊ずつ、各市町村の図書館などに1冊ずつ配布した。 -

NAGANOジュニアフェンシングクラブの小学生が入賞報告

第2回大山崎カップ少年少女フェンシング大会(京都府大山崎町、24日開催)の各部門で1位縲・位となった箕輪町のNAGANOジュニアフェンシングクラブ(西藤繁コーチ)の小学生選手4人が28日、平沢町長のもとを結果報告に訪れた=写真。

全国から180人の小中学生が集まった同大会には、県内からも22人が参加。個人・団体合わせて10部門で競い合った。

同クラブからは、2年生の平松海成君が1、2年男子の部で優勝。クラブ内で優勝メダルを獲得した3人目となった。また、3年生の西藤俊哉君は3、4年男子の部で2位に入賞、5年生の馬場侃也君、6年生の倉田瑞基君はともに5、6年男子の部で3位に入賞する好成績を修めた。

メンバーは、自己紹介をしながら自分の成績を報告。平沢町長も「また今度がんばって優勝しなくちゃね」などと一人ひとりに語りかけた。

NAGANOジュニアフェンシングクラブは現在部員募集をしている。

申し込み・問い合わせは箕輪町文化センター内、県フェンシング協会事務局(TEL70・6602)へ。 -

たかずやの里が正月期間を利用していじめ相談窓口を設置

伊那市富県の児童養護施設「たかずやの里」は1月2、3日、いじめによる自殺防止を目的とした電話相談窓口を設置する。相談は秘密厳守で対応。学校以外の場所から子どもを支援することで、これまで話したくても相談できずにいた子どもにも活用してほしいと考えている。相談に対応する北原伍さんは「相談窓口が必要でないのが一番だが、相談することすらできない子がいるのも事実。その人の立場に立って相談に乗りたい。本当に苦しんでいる人がいたら、ぜひ相談を寄せてほしい」と呼びかける。

さまざまな事情を抱える子どもの保護・ケアに当たる同施設では、これまでも子育て支援の一環として施設外部者の相談に対応している。

いじめによる自殺が取り沙汰される中、同施設の経験や専門性を活かして子どもを支援しよう竏窒ニ検討。自殺を考えたことのある子どもや、いじめを受けている子どもとその保護者などを対象として窓口を設置することにした。

相談にはロジャース流カウンセラーなどの資格を持つ家庭支援専門相談員が対応。まずは期間を限定してニーズの把握に努める。相談件数が少なかった場合も引き続き窓口を開設し、潜在的な相談が寄せられるのを待つ。対象範囲は上伊那。必要があれば、第2回以降の対象は県内に広げる。相談者には継続的なケアをしていく。

相談時間は午前9時縲恁゚後5時(時間外は留守電で対応)。

相談先はたかずやの里相談室(TEL0265・73・8118)へ。 -

スキー場に恵みの雪

上伊那に本格的な降雪があり冷え込み、ウインタースポーツを楽しむ人の気運も高まっている。暖冬で出足が遅れた各スキー場では29日、一般客の集客数が今シーズン始まって一番の利用となった。

中央道伊那スキーリゾート(伊那市)、中央アルプス駒ヶ根高原スキー場(駒ヶ根市)は、今後の冷え込みのずれを期待。シーズン序盤で失った集客数を後半で取り戻す考え。

それぞれ来年1月2、3、4日、2月の連休中に一日の利用者数のピークを迎えると予想している。

気運が高まり利用者数が増えた伊那スキーリゾート -

元旦配達へ 年賀状仕分け

上伊那各地の郵便局では年賀状の仕分け作業のピークを迎えている。伊那市坂下区の伊那郵便局(牛沢修二局長)は、元旦の配達に備え、職員やアルバイトらが作業に追われている。

初投かんの15日縲・8日現在の引き受けは55万4千枚で、そのうち同局分の配達枚数は30万3千枚を回収。元旦は、例年の55万枚を配布する予定になっている。局員によると、年賀は年々遅出し傾向にあり、31日まで作業に追われそうだ。

同局は、仕分け作業のために学生アルバイトを27日から本格導入。女子高校生を中心に60人が作業をしていて、年賀状を配達する外務作業の地元高校の野球部員らを合わせると約100人が関わっているという。

辰野高校1年の里見優真さん(16)=伊那市=は初めてのアルバイト。「仕分け作業は間違いが許されないので責任も重大。でも、元旦に各家庭へ自分が仕分けした年賀状が届くと思うとうれしい」と話していた。 -

プラムの里で・ストキメキ・スのフラダンス

宮田村のフラダンスグループ「ときめきフラみやだ」(伊藤すなお代表)は、村内の介護老人保健施設プラムの里を訪問した。

5人のメンバーが揃いの衣装でダンスを披露。ゆったりとした音楽に乗って楽しく踊った。

館内は夏の南国を思わせる熱気を帯び、利用者も雰囲気を満喫。年の瀬のプレゼントを喜んでいた。

同グループは積極的なボランティア活動を展開。プラムの里へも毎月のように訪れている。 -

寄せられた正月飾りで迎春準備

宮田村社会福祉協議会には、利用者や有志から正月飾りが寄せられ、感謝しながら迎春準備に追われた。

伊那市赤木の白鳥喜好さんからは手製の正月飾りがプレゼントされ、さっそく神棚に。サービス利用者からも手作りのおやすが寄せられ、飾りつけた

それぞれ見事な出来映えに、職員も感心しきり。「良い新年が迎えられそう」と喜んでいた。 -

南箕輪村06年ニュース

◇1月 ▽24日=地域担い手育成対策懇談会開催▽26日=村内小中学校パトロール用ベスト完成

◇2月 ▽2日=村消防団(田畑・沢尻)ポンプ車入魂式▽4日=権兵衛トンネル開通▽23日=むらづくり講演会

◇3月 ▽4日=親子わんぱくランド06開催

◇4月 ▽1日=指定管理者制度導入▽14日=信州大芝高原みんなの森セラピーロード認定

◇5月 ▽1日=保育園に運動プログラム導入▽24日=村消防団(神子柴)小型動力ポンプ入魂式

◇6月 ▽20日=南原地区まちづくり景観形成住民協定締結▽25日=大芝高原音頭Newヴァージョン2006完成発表会

◇7月 ▽18日縲・梅雨前線豪雨により避難指示など発令、北殿駅南西斜面ひび割れ災害発生▽28日=大芝高原音頭で使う竹の鳴り物の名前が「舞竹(マイバンブー)」に決定

◇8月 ▽1日=伊那ケーブルテレビ南箕輪村専用チャンネル本放送開始▽23日=むらづくり住民懇談会▽26日=第21回大芝高原まつり開催▽27日=花火大会

◇9月 ▽3日=村地震総合防災訓練・消防団非常召集訓練▽6日=まっくん見守り隊発足・住民による防犯パトロール開始▽25日=むらづくり委員会答申

◇10月 ▽13日=上伊那郡市育樹祭・大芝高原で開催▽14日=初のイルミネーションフェスティバル(縲・9日)▽22日=商工会南みのわフェア初開催▽29日=第1回まっくん収穫まつり開催▽29日=森林セラピーモニターツアー(縲・0日)

◇11月 ▽3日=村民文化祭▽3日=村表彰授与式▽20日=まっくんファーム設立

◇12月 ▽3日=第7回オール信州「村」ソフトバレーボールフェスティバル開催 -

箕輪中部小2年1組

リンゴ学習の収穫祭

箕輪町の箕輪中部小学校2年1組(36人、気賀沢千鶴子教諭)は27日、リンゴ学習の成果を発表する収穫祭を開いた。学習でお世話になった人や家族を招き、リンゴ料理やカレーでもてなした。

1年生のとき、松島の有賀徳夫さん・一治さんの果樹園にリンゴ狩りに招待してもらったのをきっかけに、「リンゴを育てたい」と、有賀さんの協力を得て生活科の学習で取り組んできた。

毎月1回、果樹園を訪れてリンゴを観察し、摘果、葉摘み、リンゴに絵を付けるためのシール張り、収穫を体験。収穫したリンゴで、ジャムやアップルフリッター、アップルパイなども作った。

収穫祭には有賀さんと保護者を招待。お母さんたちにも手伝ってもらい、学級菜園で作った白菜、ブロッコリー、ジャガイモも使ってカレー、リンゴサラダ、アップルパイを準備した。

「リンゴはすごく蜜があって甘くておいしい」「苦労した味がする」と笑顔の児童。「リンゴのことがわかった」「いろいろな仕事があってびっくりした」などと学習の感想を発表し、国語の時間に書いたリンゴを主人公にした話も紹介した。

有賀さんは、「この経験を学校の勉強に役立ててほしい」と話していた。 -

箕輪町「広報みのわ」に有料広告掲載

箕輪町は、「広報みのわ」1月号から、全ページをカラーにし、有料広告の掲載を始めた。

広告料収入による自主財源の確保、地元企業との協働の観点から有料広告掲載を導入し、一部外部委託を始めた。広告主は町内に限らず県内にまで枠を広げ、町が広告内容を確認して掲載している。

紙面はこれまでは2色刷りのページもあったが、「住民の方に少しでも見やすい広報にしたい」と、オールカラーにした。写真も多く使い、カラフルでより明るい紙面になった。

来年度は、住民から直接意見を聞く外部モニターの導入なども検討中で、「よりよい広報にしていきたい」としている。 -

駒ケ根市仕事納め式

駒ケ根市は28日、06年を締めくくる仕事納め式を市役所で行った。集まった約100人の職員らに向かって中原正純市長は「今年ほど課題が多い年もなかった。大きな時代の転換期を迎えた年だったが、厳しい局面を乗り越えるために懸命に努力してもらったことに心から感謝する」とした上で「何よりもうれしいのは世の中の景気が回復基調に乗ってきていることと、駒ケ根市は元気で頑張っているという評価がデータの上からも定まってきていることだ。さらに創造的な市を育てるために、来年は共同のまちづくりに向けたシステムづくりや、まちづくり基本条例の制定などの課題に取り組んでいきたい」と述べた。

-

宅幼老所にまきストーブ寄贈

伊那市長谷の機械設備塗装業ハセコート(畑口勇代表取締役)は駒ケ根市のNPO法人リブサポート南信州(中原茂之代表理事)が運営する同市北割一区の宅幼老所「サポートハウスぽぷり」にまきストーブ1台(約60万円相当)を寄贈した。26日、宅幼老所の利用者や職員ら約15人を集めて贈呈式と火入れ式が開かれ、すでに設置工事が終わって火入れを待つばかりのストーブの前で、ハセコートの早坂清一専務が中原代表理事に目録を手渡した=写真。中原代表理事は「ここは山の中で寒い。ストーブを買いたいと話したところ、心よく寄贈を申し出てくれた。その温かい気持ちと一緒にストーブを受け取りたい。今後もますます温かい介護をしていきたい」と感謝を述べた。

ストーブには早速火が入れられ、利用者らは赤々と燃える炎をガラスごしに見ながら、和やかな午後のひとときを過ごしていた。

1110/(土)