-

JA上伊那伊那支所、七夕に合わせて浴衣でキャンペーン

伊那市室町の上伊那農業協同組合(JA上伊那)の伊那支所は3日から、来店者に願い事を下げてもらうための七夕飾りを設置している=写真。

取り組みはJAバンクが一時金が支給されるこの時期に実施している「ワンモアボーナスキャンペーン」をPRするために伊那支所独自で行っているもの。7日までに来店した人には、七夕に願い事を下げてもらうと共に、大当たり賞、七夕賞などが当たる空クジなしのくじを引いてもらっている。また、6、7日には支所内の女性職員が浴衣で窓口対応することも予定している。

浴衣対応や七夕飾りなどは例年行っているサービスだが、「涼しげでいいね」などと来店者からも好評。お盆の時期にも浴衣による窓口対応を行うが、その時はスズムシなどをプレゼントするサービスもしているという。 -

南大東島と伊那市の交流が行政レベルへ

青パパイヤを通じて民間同士の親交を深めてきた南大東島と伊那市の交流が、行政レベルの交流に発展しようとしている。南大東村教育委員会の宮城克行社会教育主事は3日、10月に予定している「南大東島と伊那の小学生の交流事業」の打ち合わせのため、伊那市を訪れた。5日まで滞在し、伊那西小学校の訪問、市教育委員会との打ち合わせなど行いながら具体的な内容を検討していく。

これまで南大東村では、環境の類似する八丈島と小学生交流事業をしてきたが、島と違った環境にある自然、農業などを体験する中で郷土を見直し、生きる力を養ってもらうことを目的として、昨年度から民間レベルの交流を深めてきた伊那市に小学生の受け入れを依頼。村として予算措置も講じた。

宮城教育主事は「稲刈りなど、島では体験できない農業、自然体験通して、改めて島の良さを知ってほしい。まったく違う環境での体験が、子どもたちの自信、成長につながると思う」と話す。

村の子どもが交流する伊那市側の小学校には、青パパイヤの取り組みを知り、校独自で島の児童と交流してきた伊那西小学校を希望している。

訪問団は小学5、6年生10縲・5人、引率3人の予定で、10月の4縲・日までに来伊したいとしている。 -

中体連県大会男子棒高飛び 県中学タイ記録でV

第45回県中学校総合体育大会陸上競技が2日、松本平広域公園陸上競技場であった。上伊那勢は11校から108人が参加し、男子棒高跳びで松澤ジアン成治君(春富中3)、女子4×100メートルリレーで赤穂(松井、大場、中村、赤羽)が全国大会出場を決めた。

松澤君は2位との差50センチの4メートル20で圧勝し、県中学校タイ、大会新記録を樹立した。

大会は激戦の各地区大会を勝ち上がってきた約千人の選手が集まり、33種目で熱戦を展開。上伊那は7種目を制覇した。

8月18竏・1日、香川県丸亀陸上競技場で全国大会がある。 -

高遠中の吹奏楽部 東京芸大生から基本学ぶ

伊那市の高遠中学校に1、2日、東京芸術大学音楽学部器楽科の学生4人が、吹奏楽部の指導に訪れた。

東京音楽大学(現・東京芸術大)の初代学長の伊沢修二が東高遠出身とあって、市(旧高遠町)と同大学は長年交流。同中学校にも毎年、学生が指導に訪れている。

期間中は部員15人のほか、高遠高校の生徒7人も参加。フルート、クラリネット、サックスなどのパートに分かれ、楽器の持ち方や吹き方などの基本練習などをした。

クラリネットのパートでは学生が「肩の力を抜いて楽に吹く」などと生徒らを指導。部員たちは「めったにないこと」と熱心に取り組んでいた。 -

伊那市ソフトバレー大会

第12回伊那市ソフトバレーボール大会が2日、県伊那勤労者福祉センター体育館、市民体育館であり、4部門で熱戦を繰り広げた。市体育協会ソフトバレーボール部主催。

年齢別にヤングの部、ブロンズの部、シルバーの部、ダイヤモンドの部に上伊那各地から計64チームが参加し、それぞれ予選リーグ、決勝リーグ・トーナメントを戦った。

選手らは声を出し合って息の合ったプレーを展開。時にはフライングレシーブなどの好プレーも飛び出し、会場を沸かした。

結果は次の通り。

▽ヤングの部 (1)はせくらぶA(伊那市)(2)SPB777(同)(3)O・G・S(同)▽ブロンズの部 (1)マックン(南箕輪村)(2)梅の里T(宮田村)(3)チアフルB(飯島町)▽シルバーの部 (1)こまちゃんB(駒ヶ根市)(2)沢尻のスター(南箕輪村)(3)はせくらぶC(伊那市)▽ダイヤモンドの部 (1)似たかC(伊那市)(2)似たかB(同)(3)こまちゃん(駒ヶ根市) -

上伊那母親大会 勇気ある行動で問題解決を

第46回上伊那母親大会が2日、伊那市駅前ビルいなっせであった。約180人が集まり、青年の雇用問題、高校改革プランの現状など、現代社会が抱える問題について考え合った。民商や医療生協などの団体代表者でつくる実行委員会(山崎桂子委員長)の主催。

介護問題などについての意見発表では、上伊那民主商工会婦人部が消費税増税を訴える法被に身を包み「よさこいソーラン」を披露したり、「うたごえサークルざざむし」の歌の発表などを展開した。

辰野高校教諭の宮下与兵衛さんによる、「今こそ教育基本法を守り生かしていくために」と題した記念講演もあった。

山崎委員長は「いまほど命の問題に対して危機感を感じることはない。個々の活動では弱いが、ここで学習したことを力にして、勇気を出して行動するきっかけにしてほしい」とあいさつした。 -

守屋山山開き

2日、伊那市高遠町と諏訪市の境にある守屋山(1650メートル)の山開きがあった。地元の片倉区(伊藤武房区長)のほか、町公民館の呼びかけで集まった市民ら計約50人が山頂を目指して登り、奥宮で参拝した。

「神の宿る山、雨ごいの山」として知られる守屋山の山開きは、豊作や無病息災を祈願するため、江戸時代より明治の中ごろまでは、地元の氏子らによって旧暦6月1日に実施。現在は7月1日に最も近い日曜日に毎年開いている。

「鳥居づるね」と呼ばれ、1743(寛保3)年に建立した石の鳥居、「みたらしの水」周辺の栗の巨木などが見れる表参道コース。高さ15メートルの巨岩「立石」、鬼が住んだとされる伝説の「鬼ヶ城」などがある変化に富んだ立石コースの2コースから、ぞれぞれが入山した。

伊藤区長は「昔から・ス守屋おろし・スと呼ばれる、山から流れる水の被害を受けてきた。天災が起きないように祈願し、守屋山の神が静になってくれればうれしい」と話していた。 -

【目指せ!甲子園】伊那弥生ケ丘チーム紹介

春季大会後、守備位置を大幅に変更。個々の能力を十分生かせる体系にし、守備力を高めた。打線もここにきて上向きだ。本番までに一気に調子をあげていきたい。「まじめな選手ばかりでおとなしい」(原監督)闘志をあまり全面に出せないチームの雰囲気にやや不満にのぞかせる。

投手は3年の原と2年の平澤。いずれも完投能力があり、調子の良さで先発を決める。原は直球を主体に組み立てる。最近では粘り強さが備わったが、コントロールが課題。平澤は制球力があり、テンポの良い投球が魅力。投手陣の特徴を生かせる捕手有賀が強気なリードで引っ張る。

ポジショニングの確認を重点に、個々の役割を認識して守備力を向上させている。基本を忠実に、応用にも適した堅実な守備をつくり上げる。完成度によって、攻撃面で先制さえできれば、理想とする・ス先行逃げ切り・スの試合展開の実現も可能だ。

上り調子の打線をさらに活気づけたのが、腰を痛めて1カ月間戦列を離れていた4番の主将下平の復帰。本番に向けて調整中だが、どこまで力を取り戻せるか。チームの精神面、得点力に大きく響く大黒柱の仕上がり具合に期待がかかる。

1年の秋からレギュラー入りし、経験豊富な押野が3番。出塁率も高く、広角に打てることが強み。5番は長打力のある有賀が務める。積極性のある2年唐澤、状況に応じた打撃のできる内城で中軸の前に得点機を演出したい。打率の低い下位がいかにつながりを見出せるかも鍵。

◆下平健主将

主役になる選手がいないため、チーム一丸となって戦う。序盤になんとかリードして守り切る試合を展開し、一戦一戦大事にいきたい。 -

ブルーベリー収穫始まる

飯島町上の原の大島和志さん(74)のブルーベリーのほ場では6月末から収穫作業が始まった=写真。

大島さんは20年前から、15アールで700本を栽培。今収穫しているのは早生系で大粒のスタルダン。続いて、中生種のブルーレイ、バークレイと8月初旬まで続く。

家族総出で、青黒色に熟したものから、ひとつひとつ丁寧にもぎ取り、JA上伊那を通じて、関西方面などに出荷している。

大島さんは「今年は1週間ほど、収穫が遅れた。過熟にならないように適期収穫に気を使っている」と話していた。 -

下平憲夫さん

「見通しの良い交差点や走り慣れた生活道など意外と事故は多い。ハンドルを持ったら油断は禁物。余裕を持った行動を」と訴える。

飯島町南町に生まれ、大学卒業後、木工機械メーカーの下平製作所の本社勤務。73年長野工場(飯島町赤坂)に異動になり、営業畑に10年、北海道から関東、甲信越、北陸と飛び回った。「営業はまず、自分を売ることから始まる。仕事を通じて、人とのコミュニケーションがとれるようになり、人間的に成長した」と振り返る。

27歳で消防団に入団。当時、花形だった「自動車分団」に配属。班長で一端退団し、37歳で再入団し副分団長、分団長と務めた。さらに数年後、副団長、団長と3度目のお勤めに励んだ。「消防団は入らないよりも入った方がいい。上下関係、規律も教えてくれる。入団当時は団員数も多く、血気盛ん。ポンプ操法は大いに盛り上がった」とか。

本郷の夜間の火事、与田切川の鉄砲水による行方不明者の捜索など、分団長として現場を指揮した。「いくら探してもわからない不明者を、家族が執念で探し当てたのには感動した。現場では、若い人の命を預かっているので、団員が犠牲にならないように1番気を使う。現場の異常な興奮状態の中でも、常備消防と消防団との役割分担を守り、命令系統をきちっとさせるようにしてきた」と話す。

副団長4年、団長4年務め、通算17年の団生活にピリオド。その後、伊南交通安全協会の役員に「ボランティアは消防団で十分」と固辞したが、断れきれずに4年前、副支会長の大役を。今井豊支会長を助け、交通安全標語の募集、会則の見直し、高齢者の交通安全教室、飯島町の特産品、リンゴやナシを使った啓発活動など、飯島支会独自の取り組みに力を入れた。

今年5月に支会長に就任「啓発活動の成果もあり、昔よりも良くなったが、シートベルト着用率はまだまだ低い。着用率百%を目指し、シートベルトをつけてからエンジンキーを回すように徹底させたい。高齢者は増加する一方、被害者も加害者も高齢者という事故が増えている。高齢者交通安全教室にも力を注ぎたい。死亡事故ゼロ千日達成も目標の1つ」と抱負を語る。

妻と長男の3人暮らし(大口国江) -

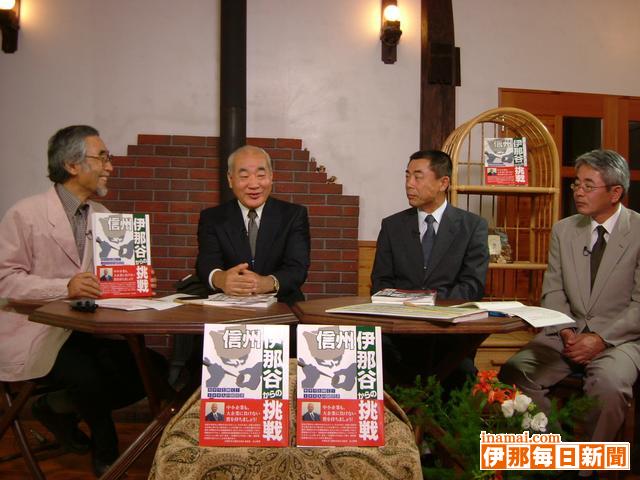

「信州伊那谷からの挑戦」発刊 (1)

輝く、元気な経営者たちの経営理念などを紹介した「信州・伊那谷からの挑戦縲怎Lラリと輝く!100人の経営者縲怐vが発刊された。上伊那の産学官が展開した地域振興キャンペーン「上伊那・輝く!経営者」(2003縲・005年)で紹介した約100人の元気な企業の経営者たちの言葉や姿勢をまとめたもので、それぞれの輝きの秘密、未来への情熱など、〈元気〉がずらりと並んだ。

今週のいなまいニューススタジオは、この本の発刊を記念して、同キャンペーン推進委員会の三井貞明委員長(元養命酒工場長)、南峰夫委員(信州大学農学部教授・上伊那地域の新しい産業像及び振興策調査研究委員会座長)をゲストに迎え、キャンペーン事務局の伊那毎日新聞・竹村浩一編集局長とともに、紹介された経営者たちの元気の秘訣にあらためて迫る。

また、次週は、この本に紹介された経営者の中から2人をゲストに迎え、経営者の生の声を紹介する。 -

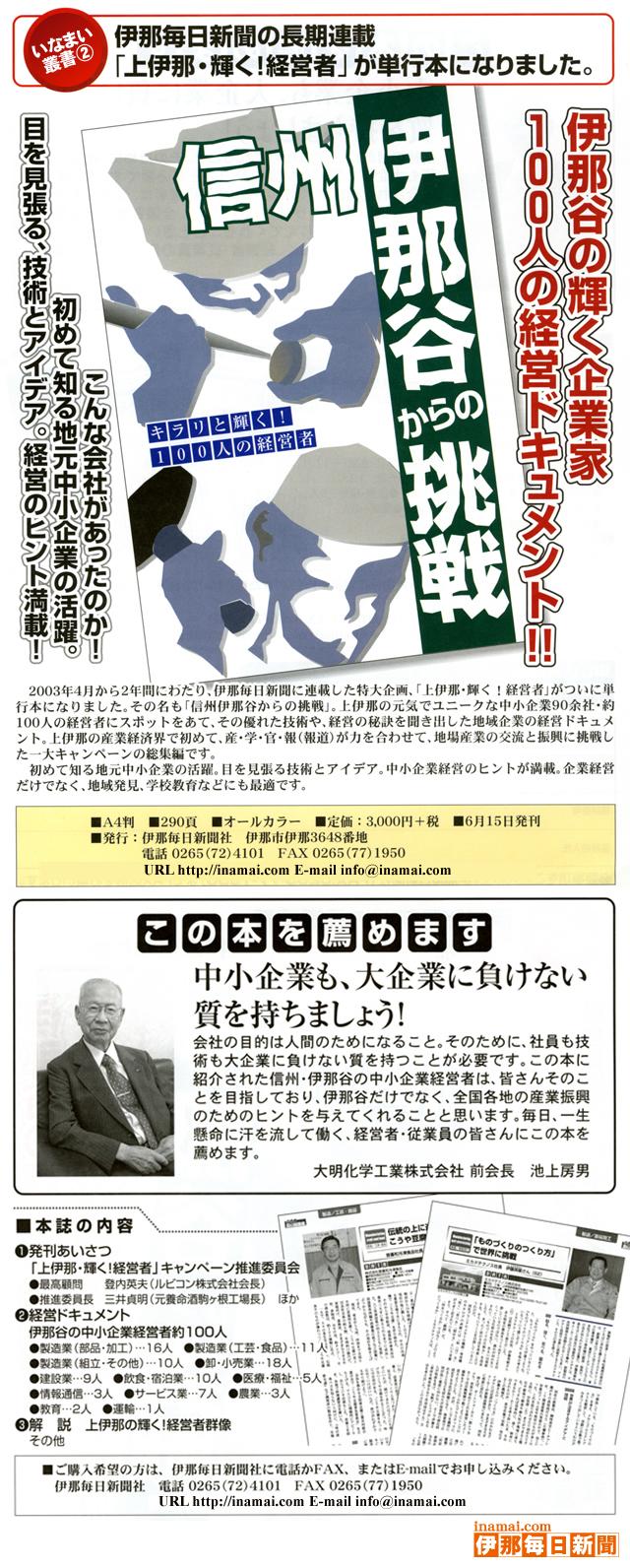

信州伊那谷からの挑戦

-

箕輪町戦没者慰霊祭

箕輪町戦没者慰霊祭が30日、松島コミュニティセンターであった。遺族や来賓ら約120人が参列し、西南の役以降602柱のめい福を祈り、不戦と恒久平和を誓い合った。

町社会福祉協議会の平沢豊満会長は、「ご遺族の長年のご苦労、ご心痛に深甚なる敬意を表する。再び戦争の惨禍を、悲劇を繰り返すことのないよう恒久平和の樹立、安心安全のまちづくり、福祉のまちづくりに前進することを誓う」と式辞を述べた。上伊那地方事務所長、箕輪町議会議長、上伊那郡遺族会長が追悼の言葉を寄せた。

参列者は黙祷をささげ、一人ずつ献花をし手を合わせた。

箕輪町遺族会の竹入弘人会長は、「忌まわしい戦争体験が風化されることが決してあってはならない。戦争体験者として戦争がいかに悲惨で愚かか、次の世代に語り継ぎ、恒久平和と明るい国家を築くため努力していくことを誓う」と謝辞を述べた。 -

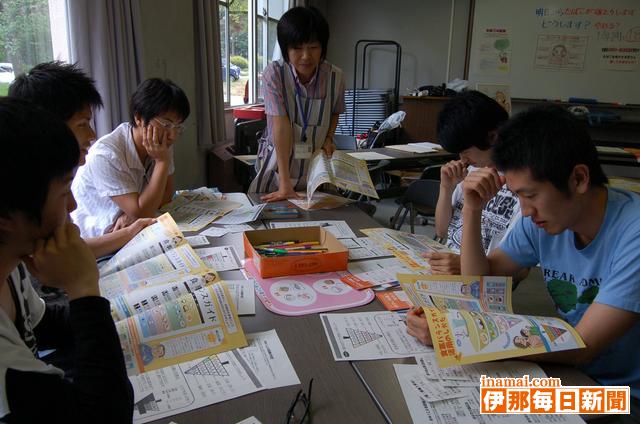

信大おでかけ保健所開催

保健所機能を一般に広め、有効利用してもらうことを目的とした伊那保健所の「おでかけ保健所」が30日、南箕輪村の信州大学農学部であった。昨年6月にできた食事バランスガイドを使った食事指導や健康測定があり、多くの学生が自分の健康状態や食生活を改めて考えた。

昨年まで「タウン保健所」として大学や大型店、市町村の健康イベントなどで開催していた取り組みを今年は名前を変更して実施。歯科衛生、禁煙、健康相談など、7つのコーナーを設け、講義の空き時間などに参加してもらった。

今年は、一人暮らしで偏った食事になりがちな学生に、自身の食生活を見直してもらおうために「栄養・食生活コーナー」を新たに設置。また、聴導犬・盲導犬のデモンストレーションも企画した。

栄養・食生活コーナーでは、料理見本から自分の食べたいものを選んでもらい、その摂取カロリー、栄養バランスなどを比較。必要とする食品種類は多い一方、肉類を中心とする主菜の摂取が飛びぬけている学生も多く、担当者のアドバイスに真剣に耳を傾けていた。 -

「国民安全の日」

箕輪町安協と町電気工事組合が奉仕作業

「国民安全の日」の1日、箕輪町交通安全協会と町電気工事組合が、信号機や防犯灯の清掃など奉仕作業に励んだ。

町安協は、「国民安全の日」に合わせた初の作業。今年2月、松島の国道153号線と町道6号線の交差点に設置された歩車分離式信号機を磨いた。執行部と支部長の11人が、伊那警察署交通課長、町警部交番所長の立会いで脚立にのって歩行者用の信号機を丁寧に拭いた。設置からまだ5カ月だが、信号機は排気ガスなどでかなり汚れており、タオルが真っ黒になった。安協では、「今後も計画を立てて取り組みたい」としている。

自動車用信号機は年1回、業者が清掃している。 -

【記者室】手筒花火の夏

みのわ祭り開催まで1カ月を切った。今年も楽しみの一つは「みのわ手筒会」の手筒花火。県内で箕輪だけの手筒花火は、カメラマンが最前列にずらりと並び、観客も年々増える人気ぶり▼過日、手筒会が打ち揚げ練習をした。火薬を扱うため練習は緊迫した空気が漂い真剣そのもの。本番に備え早い時期から練習を重ねる手筒会。華やかな花火の陰には地道な努力がある▼今年は納涼花火大会と同時開催で、一味違う花火見物となりそうだ。花火は大好きだが、箕輪町担当で取材しなければ手筒花火を見ることはなかっただろう。そう考えると毎年見物できる幸せに感謝。今年はどんな演出だろうか。子ども向け仕掛け花火もあるという。子どもでなくてもわくわくする。(村上記者)

-

駒ケ根市で生涯学習フォーラム

豊かな生涯学習社会の実現を目指し「ともに学び、ともに育つ」をテーマに1日「第13回学校と地域竏註カ涯学習フォーラム」(信濃教育会、上伊那教育会など主催)が駒ケ根市で開かれた。地域に根ざした体験学習に取り組んできた市内の幼稚園・保育園、小中学校、高校など10会場でそれぞれ学級活動が行われ、上伊那全域から訪れた多くの教育関係者が参観した。

中沢小学校(北原三千生校長)では地元の伝統産業を受け継いでいこうと全校で取り組んできた「炭焼き」について各学年がそれぞれ決めたテーマ別に公開授業を行った。6年生は地元の経験者に聞くなどして調べた炭焼きの方法について発表=写真。校内に設置された本格的な炭焼き窯に親子で原木を入れた。4年生はカヤを使った伝統的な炭俵作りに挑戦した。

赤穂小学校5年生はセネガル人に指導を受けたアフリカンドラムの演奏を、東中学校の生徒は獅子舞、お囃子、巫女の舞など、地域に伝わる伝統芸能を発表した。

午後は全体会が市文化会館で開かれ「学社融合の取り組みをどうすすめたらよいか」をテーマにパネルディスカッションが行われた=写真。駒ケ根市の小林晃一教育次長が実践発表を行い、信濃教育会の牛越充さんをコーディネーターに八重洲学園大教授の浅井経子さん、信濃教育会の中村雅則さん、上伊那教育会の松井ちはるさん、駒ケ根市立中沢公民館長の下島大輔さんが意見を交わした。会場を埋めた教育関係者らはメモを取りながら真剣な表情で議論に聞き入っていた。 -

駒ケ根市もてなしのまちづくり協議会発足

駒ケ根市が観光振興の基本計画として05年3月に初めて策定した『もてなしのまちづくり計画』の方向性に沿った具体的な実践に向けて1日、市民主導による「もてなしのまちづくり協議会」が発足した。『竏窒ワちづくり計画』策定の参加メンバーを含む市内の観光・商工関係団体の代表者など約30人が市役所南庁舎に集まり、今後の活動の方針などを確認した。会長には名桜大国際学部長の小濱哲さんが選出された。小濱さんは「駒ケ根が元気になる方法をみんなで考えていこう」とあいさつした。

『竏窒ワちづくり計画』では綿密な調査・研究の末、市の観光の将来像が示されたが、計画策定が行政主導だったこともあり、具体的な取り組みの方向性は定まっていなかった。閉塞状況を打開しようと市は先ごろ国土交通省総合政策局が補助金などを支援する観光地域づくり実践プランの選定を受けるための計画書を作成して提出し、選定に向けて必要な観光ルネサンス事業検討会の推薦を取りつけた。協議会では今後随時会議を開き、市が提出した実践プランをもとにアクションプログラムを作成。約5年間をかけて事業を推進していく。 -

協力隊を育てる会総会

国際協力機構駒ケ根青年海外協力隊(加藤高史所長)を支援する市民らでつくる駒ケ根協力隊を育てる会(会長・中原正純市長)は30日、第24回総会を市役所南庁舎で開いた=写真。会員ら約40人が出席し、05年度事業・収支決算報告、06年度事業計画・予算案などを承認した。加藤所長はあいさつで「市民からの絶大なサポートと期待に応えていきたい」と感謝の言葉を述べた。

議事終了後、元隊員の帰国報告会が行われ、宮田村出身で03年度第3次隊員としてアフリカ大陸南東のマダガスカル共和国に赴いた昭和伊南総合病院看護師春日広美さんがボランティア活動について発表した。 -

荒井神社で茅の輪くぐり

伊那市の荒井神社で1日、身のけがれを払う「茅の輪くぐり」があった。総代ら約20人が参列。

茅の輪をくぐることで、心身を清め、除病や暑気を無事に越す行事で、50年以上続く。1年の後半に向け「夏越の祓(なごしのはらえ)」「六月祓(みなづきばらえ)」ともいわれる。

境内には、総代が青々としたカヤを太さ20センチに束ねた直径2メートルの茅の輪を用意。

総代らは一人ずつ人形(ひとがた)の紙を持ち、体をなぞり、息を吹きかけて、けがれを払った。そのあと、唐沢克忠宮司を先頭に、本殿に向かって左、右と2度くぐった。

茅の輪は7日ごろまで設けておくという。 -

伊那市民プールに水しぶき

伊那市民プールが1日オープンし、初日は無料開放された。小学生や家族連れなど584人(前年832人)が利用し、今季の遊泳を楽しんだ。営業は8月27日まで。

時折雨が降るなどの悪天候ながら、開場時の午前9時の水温は24度と温かかった。子どもたちはビーチボールや大きな浮き輪で遊び、プールには終日、はしゃぎ声が耐えなかった。

営業開始は前年度と比べて、ほぼ同時期。昨年から営業開始、閉止時は利用者が少ないので、例年より約2週間少ない期間に短縮している。

入場料(1人1回)は、一般600円、中学生以下300円、未就学児無料。回数券(12回券)は、一般6千円、中学生以下3千円。

開場時間は午前9時縲恁゚後5時。外気温22℃以上、水温21℃以上で開場し、台風などの荒天による閉場もある。

昨年度の最終利用人員は2万2034人で、最高利用人員は7月18日の1632人だった。 -

アユ友釣り解禁 天竜川水系・釣果は好調

天竜川漁業協同組合(後藤治也組合長)管内の同川水系のアユの友釣りが1日、解禁になった。地元上伊那だけでなく、関東・中部地域から集まった釣り人たちが、今季のアユ釣りの感触を楽しんだ。

初日、竿(さお)を出した釣り人は約500人で、主に三峰川や横川川へ入った。解禁の午前6時一斉に竿を出すと日暮れまでアユ釣りを満喫。それぞれの釣果は平均20匹で、大きさは水温が低く例年より小ぶりだという。

天竜川二条橋付近で竿を出した会社員男性(47)=東京都=は同水系では初めての釣り。「天竜川のアユは大きいと有名なので、ぜひ釣りたい」と、釣果を求めて三峰川へ移動していた。

漁協関係者は「大きさは小さいが追いはよく、釣果は好調。梅雨が明ければ気温が上がり、尺(約30センチ)アユ釣りが楽しめる」と話している。

この日は、前日の雨で駒ヶ根市縲恍・・コの天竜川では釣りができなかった。また、上流から生ごみや刈った後の草が流れてくるなど、県外客からの苦情が漁協へ寄せられた。

8日午前6時、高遠ダムから上流の三峰川水系が解禁となる。 -

岸本和子さんの県内初の個展 ベル伊那・4日まで

中央画壇で活躍する洋画家・岸本和子さんの県内初の個展「人生の機微を一枚の人物画に込めて」は7月4日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

正統派の人物画を描き続ける、現在は東京都羽村在住の画家。4、5年振りとなる今個展は新作を一部交え、女性像や花、西洋人形を題材にした作品30余点(3号縲・0号サイズ)を展示販売している。

インドの民俗衣装のほか、フラメンコ、ドレス、バレリーナなどの服に身を包んだ女性像を中心に、ポピー、パンジーなどの花の絵を出品。画家本人の誠実さ、品格などの人間性がにじみ出ている作品に、多くの人の注目が集まっている。

午前10時縲恁゚後6時30分(最終日は午後4時)。入場無料。 -

子どもたち気鋭の棋士に挑む

伊那公民館で1日、同公民館小学生将棋教室10周年と新市誕生を記念した指導対局があった。若手有望棋士を相手にハンデ戦ながらも熱戦を繰り広げ、集まった生徒や教室OBらはプロの実力を肌で感じた。

05年度、将棋大賞の勝率第1位賞、新人賞を受賞したプロ棋士・佐藤紳哉5段(28)=東京都=が、「飛車」「香車」などを使用できないハンデを背負って、小学5年生2人、中学生、高校生1ずつの計4人と2面指しした。

対局を見学しようと周りには、生徒や教室OBのほか、一般見学者など約30人が集合。佐藤プロが「おお!!」と唸るような、子どもたちの見事な一手も飛び出し、観衆は固唾を飲んで好戦を見守った。

佐藤プロに勝った伊那中学校1年の中村優真君(12)は「プロとやるのは初めてで雰囲気に圧倒されたが、勝てて嬉しかった。将来はプロを目指したい」と目を輝かせていた。

将棋教室は子どもの休日の居場所づくりのため、1996年から始まった。日本将棋連盟上伊那支部のメンバーを講師に招き、毎月第2・4土曜日に開いている。 -

窪田千秋さん 初の洋画個展

伊那市東春近の洋画家窪田千秋さん(88)初の個展「美しき伊那谷の四季を画く」は7月5日まで、同市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。入場無料。

光風会会員の故中島覚雄さんの指導を受け、その後はほとんど独学で作画に取り組む窪田さん。米寿の記念にと、ここ2、3年に描いた水彩画23点、油絵3点の計26点を出品している。

「空木岳山ろく」「櫻」「天竜川」などの上伊那の風景画を中心に静物画などを出展。堅苦しさのない画家の自由さが感じられる作品を見ようと、多くの人が足を運んでいる。

窪田さんは1964(昭和39)年、禁煙しようと決意し、気分を紛らわせるために作画に取り組み始めた。絵を描くことに夢中になり、伊那谷の美しい山川に感動するとともに、禁煙を達成し「今は絵が健康法になっている」と話す。

「いくら描いても、よい絵が出来上がるとは限らない。ボケ防止のためにも絵を描き続け、追求したい」と、絵に対する意欲を見せている。 -

県シニアリーダー実践講座伊那 伊那部宿を学ぶ

県長寿社会開発センター伊那支部のシニアリーダー実践講座の本年度5回目の講座が29日、伊那市西町の旧井澤家住宅であった=写真。上伊那の受講生約25人が訪れ、同住宅などの歴史に詳しい「伊那部宿を考える会」の田中三郎会長(78)から、江戸時代の宿場の様子などについて聞いた。

田中さんは旧井澤家住宅を最南端に、本通りの長さが330メートルの伊那部宿は、1649年ごろ、江戸幕府が整備した中山道の脇往還として繁栄したと説明。同住宅は1840、43年の2回の火災にも類焼を免れた、宿場最古の建物と伝えた。

間口8間半の本棟造りの建物で、20縲・0センチの太さの柱が勝手回りに4本立っているのが特徴とし、「川崎市立日本民家園」に移築され、神奈川県の重要文化財に指定された、同宿場の旧三澤家住宅同様に「日本民家として価値の高い建築」であるとした。

受講生らは講話と照らし合わせながら、住宅内の展示物なども見学し、伊那部宿の歴史に興味を深めていた。

シニアリーダー実践講座は、地域の中のさまざまな活動のけん引者を育てるため、政治、歴史、福祉などについて学ぶ講座。本年は年間16回で、4月下旬に開講した。次回は7月13日、「児童虐待と家庭のあり方」について学習する。 -

【目指せ!甲子園】赤穂チーム紹介

スターティングメンバーに6人入る2年生の若さあふれるプレーを試合で生かしたい。力のある上位に対し、下位も十分好機をつくれるバランスのとれた打線だが、備えた力をこれまで発揮できていないのが現状。得点力に難点があるため、2人の3年生投手を中心にした安定感のある守備で大量失点を逃れたい。「結果を恐れず、ベストなプレーをすれば勝利を望める」(真野監督)。

タイプの違う投手2人の仕上がり具合が勝敗を左右しそう。右上手の主戦小田切は昨夏の経験もあり、堂々とした投球が魅力。力のある速球を武器とするが、大事な場面で力む傾向があり、高めに球が浮く心配がある。右横手投げの黒塚は直球に2つの変化球を織り交ぜる。制球力の良さで内外に投げ分け、打者にミートさせない。

内野は投手以外2年生で固める。的確な状況判断のできる捕手の宮下、安定感のある遊撃梶屋を中心に気を引き締めて臨む。中堅丸山を要とした外野の3年生が2年生を精神的にフォローする。

いまひとつ元気のない打線が本番で奮い立つか。好調なトップの宮下が出塁して勢いづきたい。長打力があり出塁率が高い丸山、木下、小田切が中軸でチームを引っ張る。好機に強い2年生で4番に座る木下が、不調な打線に火をつけたい。守備でつくったリズムを打撃面に持ち込めれば勝利は見えてくる。

◆丸山峻志主将

持ち前の元気の良さが試合に生きるようにしたい。どこが相手でも全員が一球一球に集中し、赤穂の野球を貫いて勝ちたい。 -

県単農道中止区間、再考など求めて交渉継続の意向を村長示す

貴重な動植物の保護や県の財政難などで一部工事が中止になった宮田村大田切区の県単農道事業について、清水靖夫村長は中止区間の再考などを求め、県側と交渉を継続する考えがあることを示した。30日夜に開いた大田切区住民らが集まる行政懇談会で説明した。

同事業は2000年度に着工したが、計画地にオオタカの営巣などを確認して新田区内の331メートル区間を中止。さらに大田切区でも、一部区間は現道に待避所を設けるなど、事業を縮小した。

全線2車線を確保できず、安全面にも支障をきたすと、地元や村は懸念。県が計画の見直しを決定した以降も、撤回を求めていた。

同区は5月に改めて要望書を村に提出。約30人の住民が出席したこの日の懇談でも、今後の対処のあり方が質問に挙がった。

清水村長は「県は(2008年度までの事業をもって)終了としており、違った形で交渉していかねば。我々も積極的に行動をおこすが、そのような機会があったら皆さんも参加して意見を述べてほしい」と話した。

このほか懇談では、村の人口増加施策や防災面などについて意見交換。

地元産食材を用いた学校給食推進の要望のほか、大田切区では職員の地区担当制が機能していると評価する意見も挙がった。 -

本の感想、織物で表現

本の感想を色でイメージして織物で表現する、宮田村教育委員会の学校週5日制対応講座「本と織り」が本年度も開講した。4人の子どもたちが、喬木村出身の児童文学作家、椋鳩十の「大造じいさんとガン」を読み、共同作品に励んでいる。

4人はいずれも宮田小の6年生。2年目の杉本佳菜子さん(11)を除き、北原夢奈さん(12)、夏目あかりさん(11)、谷さくらさん(11)は初めての挑戦だ。

イメージをふくらませてデザイン。思い浮かべた色彩にあった、織糸を選ぶのも楽しみのひとつ。

「色選びがうまくできて、きれいに織れたら最高」と4人。卓上織機を使って制作に取り組んでおり、秋に開かれる村の文化祭出展を目指している。

読書と織物は畑違いにも感じるが、「イメージ織り」として織物の手法の一つとして存在する。

指導者の辰野恭子さん=大原区=は「イメージをふくらますことで、また違った読書の世界も広がるはず。みんな今年は6年生。小学校生活の良い思い出にもなれば」と話していた。 -

箕輪町猟友会総会

箕輪町猟友会(62人、小林弘人会長)は28日夜、06年度定期総会を町産業会館で開き、事業計画案、予算案を承認した。

事業計画は鳥獣供養慰霊祭、町猟友会射撃大会、安全狩猟講習会、狩猟解禁日の巡視パトロール、上伊那猟友会春季射撃大会への参加、有害鳥獣駆除の実施など。カモシカ事業は、12月3月に固体調整をする。一般会計予算は192万9千円。

役員改選もあった。06、07年度の役員は会長は小林弘人さん、副会長は唐沢正成さん、倉田忍さん。

2310/(木)