-

ファミリークッキング

南箕輪村食生活改善推進協議会と村役場住民福祉課主催のファミリークッキングが8日、村保健センターであった。小学生の女の子たちがお母さんと一緒に楽しく調理した。

献立は野菜たっぷりのハンバーグ煮込み、ちくわサラダ、ヨーグルトのやわらかケーキの3品。メーンは、子どもが好きで、一緒にこねたり丸めたりできるハンバーグを、ピーマン、ナス、トマト、オクラなどたくさんの野菜と煮込む。

小学1年生から5年生までの児童と保護者13組21人が参加。エプロン、三角きん姿で調理に取りかかった。子どもたちは包丁で手を切らないように慎重に野菜を切ったり、ケーキ用のヨーグルトをバットに平らになるよう丁寧に伸ばしたりと、一所懸命に調理。料理が完成すると、皆でおいしく試食した。 -

【壮年ソフト最年長選手 田中勝美さん(81)】

大正14年生まれ。駒ケ根市の壮年ソフトボールリーグの登録選手中最年長だ。

「年が一回りも違う若い人たちに交じってソフトをするのは楽しいよ。キャッチボールやバッティング練習だけでも十分楽しいが、試合はもっと楽しいね。守備はセカンドだ。時々ライナーが飛んで来るとね、バシッと取る。そうするとみんながファインプレーだ、と言って褒めてくれるから余計張り合いがあるよ」

ソフトだけでなく、マレットゴルフ、ゲートボールもしょっちゅう楽しむほか、時折弓も引く。

「腰も脚も、体のどこも痛い所はない。肩も凝らないよ。元気の秘訣? そうだな、常に体のことを意識して健康づくりに心掛けていることかな」

朝、起き際に寝床で腹筋と背筋の運動。日中は畑仕事や庭木の手入れに精を出す。合間にはたっぷりと柔軟体操。疲れを癒す風呂の中では体中の関節をぐるぐると回してほぐす竏秩B

「常にじっとしていないこと。酷使するようだが、体を動かし続けることが大切なんだ」

◇ ◇

飯田の農家に12人きょうだいの4番目として生まれた。17歳で父を失い、家の仕事すべてが両肩に重くのしかかってきた。兄たちはすでに兵隊に取られて遠い戦地で戦っていたが、折りしも太平洋戦争末期。自身も繰り上げで召集を受けた。しかし3カ月で終戦。無事帰郷はしたが、家族が食べるのもやっとという苦しい生活の中で、進学する弟たちの学費を捻出するため、死に物狂いで働いた。農繁期は野良仕事。冬場は近くの現場で石や土を運ぶ重労働に明け暮れた。

「あのころは本当に苦しかった。だが今にして思えばあれで体が鍛えられたんだ。人間、ちょっと無理するくらいの方がいいのかもしれない」

強い気性の一方、慎重な性分でもあり、物事にはじっくりと取り組む。

「例えば庭木の手入れに使う脚立は3本脚の物だ。4本脚より安定しているからね。登るのは何度も何度もゆすって絶対に倒れないことを確かめてから。それと重い物を持つ時だ。腰を落とし、腹にぐっと引き寄せて体全体で持つ竏秩B何でも甘く見ちゃいかん」

「野球は昔から好きだったが、若いころは働くばかりでそれどころじゃなかった。だから今懸命にやるのかもしれないな。何しろ健康に勝る宝はない。何はなくとも健康が一番だよ」

(白鳥文男) -

【記者室】小田切さん竏抽ヨ東では「おだぎり」

読み方に二通りある姓について小欄に書いたところ、宮田村出身で首都圏にお住まいの本紙(Web版)読者の小田切さんからEメールをいただいた。「関東では『おだぎり』が普通で、それ以外で呼ばれたことはない」竏窒ニ▼この方は中学生までは「こたぎり」、高校時代は「おたぎり」、さらに東京での大学時代以降は「おだぎり」と名乗っているそうだ。いずれも周囲の呼び方に合わせてのことで、今では「出世姓だ」と話の種にしているというオダギリさん。楽しい話題をありがとうございました▼首都圏在住の方にメールをいただけるとは思っていなかっただけにうれしかった。本紙に意見や感想を寄せてくださる多くの読者の皆さんに改めて心から感謝したい。(白鳥記者)

-

大芝高原七夕灯ろうまつり

南箕輪村大芝高原の水の広場周辺で8日夜、七夕灯ろうまつりがあった。手作りの灯ろうに明かりが灯ると光の道ができ、辺りは幻想的な雰囲気に包まれた。

みどり塾有志、上伊那農業高校、村開発公社、青少年健全育成村民会議などの主催。今年で5年目。

灯ろうは、ダンボール箱を骨組みにし、和紙などを張った手作り。スイカやヒマワリ、花火などの絵や、七夕の願い事などを自由に書いた。南箕輪小学校、南部小学校の各5年生、村内保育園、公民館学級、JAなど13団体が参加し、300個近くが広場や歩道にずらりと並んだ。

広場で小学生によるリコーダー演奏などのミニミニコンサートのあと、一斉に蜜ろうキャンドルに点灯。辺りが暗くなるにつれ、灯ろうの明かりが一層やさしく周囲を照らし、訪れた人たちはのんびりと明かりを眺めて散策し、夏の夜のひと時を楽しんでいた。 -

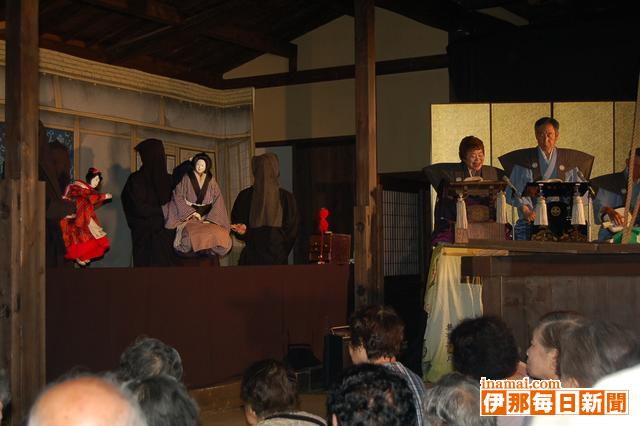

旧井沢家住宅で古田人形芝居公演

伊那市西町の旧井沢家住宅で9日、県選択無形文化財に指定されている箕輪町の古田人形芝居公演があった。子どもから年配者まで約150人が集まり、親子のきずなを描いた「傾城阿波の鳴門竏衷∠迚フの段」を楽しんだ。伊那部宿を考える会・旧井沢家住宅管理部主催。

公演は、伊那部宿を考える会員と保存会員が知り合いだったことから、昨年度、復元された旧井沢家で伝統芸能を見てもらおうと企画。建築年数が17世紀末期から18世紀前期と推測される旧井沢家住宅のうまやに舞台を設けた。

「傾城竏秩vは、阿波の国徳島の城主・玉木家のお家騒動にからみ、離れ離れに暮らす玉木家に仕える親子の話。父母恋しさに巡礼する娘と再会した母親。親と名乗ることができず、娘に国へ帰るよう諭すが、今、別れたらいつ会えるか分からないと娘の後を追いかけるというあらすじ。浄瑠璃、三味線に合わせて進む、せつない人形芝居に観客はじっと見入っていた。

公演に先立ち、人形の操り方の説明もあった。 -

ぎおん祭歩行者天国にぎわう

伊那市の「ぎおん祭歩行者天国」が9日、通り町3丁目縲恃ェ幡町2丁目であった。ちびっこ駅伝大会をはじめとするイベントを繰り広げ、親子連れなどでにぎわった。伊那商工会議所・商店街活性化イベント委員会主催。

ちびっこ駅伝は11回目を数え、高遠を含む市内の23保育園・幼稚園から過去最高の47チーム、約440人が出場した。コースは県道南箕輪・沢渡線の駅前再開発ビル「いなっせ」前縲恃ェ幡町で、園児一人が60メートルずつを走った。

沿道には、家族らが詰めかけ「がんばれー。こっちだよ」と大きな声援を送った。

歩行者天国となった会場では屋台横丁が並んだほか、輪投げ、ヨーヨー釣り、ザリガニ釣り、じゃんけん大会などのイベントを展開。途中で雨が降ったものの、浴衣姿で訪れる親子連れの姿もあった。

ちびっこ駅伝の結果は次の通り。

▽1組(1)仮面ライダーカブト(美篶中央)(2)カランコロン(竜東)(3)うさぎ&カンガルー(上の原)▽2組(1)キング(東春近中央)(2)ボウケンジャー(美篶中央)(3)西春近中央保育園▽3組(1)ドラゴンボール(美篶中央)(2)ドングリン(竜東)(3)みずたまチーム(上の原)▽4組(1)ポケモンチーム(手良)(2)いちごチーム(上の原)(3)きょうりゅう(東春近中央) -

上伊那消防ポンプ操法大会

第48回上伊那消防ポンプ操法大会・第23回ラッパ吹奏大会が9日、伊那市役所西側駐車場であった。箕輪町を除く7市町村の代表チームが出場し、日ごろの訓練成果を発揮した。

競技種目は、ポンプ車操法、小型ポンプ操法、ラッパ吹奏。

ポンプ車操法の部では、消火の基本操作、火点(標的)を倒すまでのタイムを競った。団員は、指揮者の指示に従い、きびきびとした動作でホース3本を連結させ、火点にに向かって放水した。

各部門の優勝チームは、木曽郡大滝村で30日に開かれる県大会へ出場する。

結果は次の通り。

▽ポンプ車操法の部(1)伊那市(2)南箕輪村(3)駒ケ根市(4)宮田村▽小型ポンプ操法の部(1)辰野町(2)南箕輪村(3)宮田村(4)駒ケ根市▽ラッパ吹奏の部(1)辰野町(2)伊那市(3)南箕輪村(4)駒ケ根市 -

伊那西小で「親子もの作り教室」

伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長・78人)は8日、校舎に隣接する学有林「林間」で、間伐材などを材料に工作する「親子もの作り教室」を開いた。親子らが力を合わせ、創作した作品が出来上がった。

児童たちを見守り、育んでいる林間と親しむための恒例の全校行事。1・4ヘクタールの林では、毎朝のマラソンや飯ごうすいさんなどの活動の場所として活用され、児童たちは身近な自然と共に学習している。

アカマツ、サクラ、ポプラなどの間伐材をノコギリ、電動ドリルなどで工作し、ハートマークの入った飾り台、カメの形の花瓶敷き、自分の名前入りの木札など、個性豊かな作品ばかり完成した。

製作中は児童よりも保護者のほうが夢中の様子で、張り切り過ぎてノコギリで手を負傷するハプニングも発生。小学1年の小林竣一君は「戦艦ヤマト」を父親に作ってもらい「かっこよくできた」と満面の笑みを浮かべていた。

完成品は11月にある、地域の文化祭を一緒にした学校の総合展で展示する。 -

乳牛との触れ合いを通して命の温かみを伝える体験学習、手良小で

牛の温かさをじかに感じてもらい、命の大切さや牛乳ができるまでを知ってもらおう竏窒ニ、伊那市手良小学校の5年生24人が10日、乳牛や子牛とふれあった。

市町村や酪農団体でつくる上伊那畜産振興協議会による本年度初めての試み。普段の生活で牛に触る機会がなくなった今、店頭に並ぶパックに入った牛乳しかしらない子どもも多い。生きた牛の温かさを感じてもらい、そこから牛乳が生まれていることを知ってもらうことが目的。中央酪農会議の「酪農教育ファーム認証牧場」に、上伊那で唯一認証されている伊那市手良の酪農家・酒井秀明さん(33)の協力を得て実現した。

初めての搾乳に挑戦した児童らは「温かい」「柔らかい」などと楽しんだ。苦戦する児童もいたが、一回でコツを覚えて上手に絞る児童もいた=写真。

担当者は「家に話を持ち帰ってもらうことで、牛乳を消費してもらうことにもつながれば」と話している。

美篶小、伊那東小などでも同様の体験学習をする。 -

伊那市そば打ち名人の会、名人位認定試験

そば打ち文化の伝承に努める伊那市そば打ち名人の会(小林史麿会長)は8日、本年度の名人位認定試験を伊那市西箕輪の名人亭で開いた。この日に向け、腕を磨いてきた4人が、緊張した面持ちで鮮やかな腕前を披露した=写真。

認定試験の開催は年1回。1年以上同会の講習で学んだ人が受験できる。今年は、下伊那の松川町の受験者もいた。

審査員は、受験者が45分以内に打つ二八そばを、水回し、手のしなどの10項目各10点で審査。80点以上が合格となる。

緊張した空気の漂う中、それぞれの受験者は自分のペースを崩さないよう、確実に作業をこなし、制限時間内にそば打ちを完了した。採点の結果、今年は4人全員が名人位を取得した。小林会長は「かなりのプレッシャーの中、認定を受けることは難しいと思うが、今年の挑戦者は水準が高かった」と講評した。

松川町から臨んだ大倉正三さん(59)は「趣味の範囲ではあるが、区切りになると思い参加した。緊張はしたが、思うように打てた」と話していた。

合格者は次の通り。

▼岩嶋邦夫、伊藤輝子、原れい子(以上伊那市)、大倉正三(松川町) -

JA上伊那青壮年部「くらしの安全・安心110番パトロール活動」出発式

地域の安全は自分たちで守ろう竏窒ニ、上伊那農業協同組合(JA上伊那)青壮年部(村田喜志男部長)は8日、「くらしの安全・安心110番パトロール活動」の出発式を伊那市美篶の六道原運動場で行った。

地域の安全をボランティアで守ろうとする動きが全国的な広がりを見せる中、地域づくりに貢献すべく、県内のJA青年部が一丸となった取り組み。

草刈りなどをしても、児童ら登下校時には自宅やほ場周辺の見回りをしたり、声がけをするなどして、不審者から子どもたちを守るほか、子どもや女性、高齢者から救援を求められた場合に、車内へ救護し、安全を確保する。

JA県青協は、パトロール車に添付するステッカー600枚を作成しており、上伊那14支部には、64枚が配布される。

活動はすでに始まっており、年間を通して展開していく。 -

ご近所助け合い活動実践セミナー

中川村・村社会福祉協議会は8日、中川文化センターで「お互い様の地域づくりを考える」をテーマに、ご近所助け合い活動実践セミナーを開いた=写真。約90人が参加し、住民流福祉総合研究所の木原孝久さんの基調講演に耳を傾け、グループ活動で住民支え合いマップづくりをし、近隣住民の日常生活や、災害時における助け合い活動に理解を深めた。

木原さんは「ご近所助け合い活動の実践-支え合いマップから地域が見えてきた」と題した講演で、「なぜ、今、隣近所の助け合いが必要か」について「地震の時、75%が近隣住民が被災者を助けた。空き巣も住民の目があればあきらめる。近所のしっかりした気配り、目配りは防犯、防災、福祉の決定版」とした。

また、関係者流助け合いと住民流助け合いの違いについて、関係者流は担い手の都合が、住民流は受け手の都合が優先するとし「困った時、助けを頼めば、住民は助けてくれる。自ら『助けて』と言えること、助けられ上手になることが老後に効く。福祉は担い手と受け手で成立する。担い手は上手に助け、受け手は上手に助けてもらう、両者が良い関係を築くことが大切」と話した。

この後、9グループに分かれ、テーブルにマップを広げ、課題に沿い、11項目の事実をマップ上に書き込み、各地区の住民支え合いマップづくりの参考にした。 -

三浦雄一郎さんが「夢に勇気を」と題して講演

)

駒峰山岳会は創立50周年を記念し9日、飯島文化館で、講師にプロスキーヤーの三浦雄一郎さんを招き、記念講演会を開いた。

ほぼ満席の250人が三浦さんの「夢に勇気を-高齢化社会における挑戦」と題した講演に耳を傾け、三浦さんの70歳のエベレスト登頂を成功させた勇気と、夢に向って真っ直ぐな生き方に共感した。

講演を前に、03年次男、豪太さんとともにエベレスト登頂、世界最高年齢登頂記録(70歳)を樹立した時の記録映画を鑑賞した。

85年、57歳で世界七大陸最高峰滑降を完全達成した三浦さんは「そろそろアドベンチャースキーから足を洗い、のんびりしたいと思った。のんびり過ごしているうちに、肥満、高血圧、高脂血、腎臓も悪く、不整脈もあり、いつ心筋梗塞で入院してもおかしくない状態になった。この時65歳、このまま病院で死ぬよりも山で死んだ方がいい、70歳で生活習慣病から脱却し、エベレスト登頂を成功させようと目標を持った」。

三浦さんは手始めに近くの標高500メートル余の里山にチャレンジ、目が回り、たちまち息が上がり、体力低下にがく然となった。

まず、普通の体力に戻るようにトレーニングを開始。飲み放題、食べ放題のがまんしない生活で、ダイエットをしようと考え、靴と背中に重りをつけて歩いた。続けるうちに、自然と体重が減り、体力、脚力が戻り始めた。

5年間掛けて、周到な準備をして臨んだエベレスト、感動の登頂を終え「心は若いままでも、手段は年相応が大事。夢を実現させるには、健康でなくてはならない。次の目標は75歳で再び、エベレストを目指すこと」となお、意気盛んなところを見せた。 -

仏石踏切付近の通学路で、竹などを伐採

飯島町の飯島区(竹俣栄二郎区長)は9日、JR飯田線仏石踏切周辺の通学路の両側の竹や雑木の伐採作業をした。

5月29日早朝、同踏切で、飯島小学校児童が、不審な男にランドセルに手を掛けられるという事件を受け、飯島区は竹や雑木がうっそうと茂って暗い通学路を、竹や木を切って明るくしようと、地権者の了解のもと、伐採することにした。

作業には区会議員や育成会、PTA、地元住民ら56人が参加、延長約300メートルを、6班に分かれ、道路の両側2-2・5メートル幅で、竹や雑木を伐採した。

参加者は2、3人ずつ組になり、足元に注意を払いながら、切る人、竹を安全な方向に倒す人など役割分担し、手際よく作業を進めた。

作業に先立ち、竹俣区長は「通学路は地獄坂と呼ばれているが、その悪名を返上できるように、明るい道にして、大切な子どもの安全を確保しよう」と呼び掛けた。 -

大原地区で介護教室

宮田村の大原区女性部と保健補導員会は9日、大原区集会所で、講師に下伊那日赤の細江久子看護師を招き、介護教室を開いた。

20人余の参加者を前に、細江さんは「ベッドの方が介護しやすいが、慣れない人は落ちる恐怖もある。介護ベッドは買うよりも借りる方が経済的。介護保険適用で、負担は1カ月1000円から1500円程度で済む」とアドバイスした。

参加者が交代にモデルになった実習で、細江さんは「まず、○○さん、着替えましょうと声かけが大切。手を胸の上で組ませ、ひざを曲げ、体をコンパクトにすると、動かしやすい。ひじや手首、肩など関節を持つと安定する」とした。

また「自立に向け、1から10まで介護者が全部世話するのでなく、やれることは自分でやってもらうことが大切」と介護のポイントも。 -

あいさつ運動の看板づくり

)

宮田村青少年健全育成会(中原憲視会長)は9日、勤労者体育館で、駒ケ原・新田・大田切など6地区の中学生120人が参加し、あいさつ運動の看板づくりをした。

看板は横40センチ、縦150センチ、板にトタンを張ったもので、生徒らは地区ごとに分かれ、デザインやスローガンなどを話し合い、鉛筆で下書きし、水性ペンキで慎重に色を塗ったり、文字を書いた。

看板には「アイサツしよう」「みんなであいさつ」「1日のスタートはあいさつから」などのスローガンや、雲と太陽を描いた。

看板は乾かした後、各地区の通学路などに設置する。

中原会長は「看板を見ることで、あいさつをするきっかけになれば。あいさつは安全な地域づくりの第1歩」と話していた。

) -

水中運動会と第3回水泳記録会

障害者スポーツ支援センター駒ケ根は9日、県看護大学内温水プールで9日、サンスポート水中運動会と第3回水泳記録会を開いた。

初企画の運動会には障害者やその家族、介助者ら約60人が参加し、シンクロナイズスイミングやリレー、ボールゲーム、水中宝探しなどで、仲間と一緒に体を動かし楽しい時を過ごした。

水泳記録会には25メートル、50メートルの自由形、バタフライ、背泳ぎ、水中歩行、百メートル平泳ぎ、個人メドレーなど10種目に50人がエントリーした。

結果は次の通り(敬称略)

◇50メートル自由形(1)石沢昌樹(42秒67、宮田村)◇50メートルバタフライ、背泳ぎ(1)藤川彩夏(47秒57、駒ケ根市)◇50メートル浮具使用(1)高倉悠(1分32秒39、上松町)◇25メートル水中歩行(1)青山辰夫(42秒17、駒ケ根市)◇50メートル平泳ぎ(1)福沢勲(50秒98、飯田市)◇25メートル浮具使用(1)御子柴弘喜(52秒99、伊那市)熊井功(56秒32、松本市)◇25メートル背泳ぎ(1)小田切義貴(27秒21、宮田村)◇25メートル自由形、バタフライ(1)宮沢旭(26秒54、伊那市)、蒲谷研二(26秒65、松本市) -

キムの会、日韓の歴史を探る訪韓ツアーの参加者を募集

日韓親善を図るため、市民レベルの交流をしている「日韓親善伊那谷の会」(キムの会)=唐木達雄代表=は月0日20日から3泊4日の韓国ツアーを計画している。日韓の歴史に縁の深い「武寧王」の墓を訪ねる。

武寧王は、『続日本紀』の中で、第50代天皇、桓武天皇の生母を約200年さかのぼ

った祖先に当たるとされている。01年には、現在の天皇陛下が誕生日の記者会見で「韓国とのゆかりをかんじている」と歴史背景についてコメントし、話題となった。

キムの会は今回の旅で、武寧王の墓を訪れ、書物に記された歴史が本当に正しいものなのか、またどうして韓国の人物が日本に渡来したのかなどを解明したいと考えている。

ツアーはキムの会運営委員長の鄭康雄さんがコーディネーターを務め、名所、旧跡を巡り、ソウル市内の見学、現地の人と交流会なども企画している。

鄭さんは「歴史知ることで今の自分を知り、将来の子どもたちに何かを残してあげたい」と話す。

参加人員は10縲・0人。経費は往復費、食事、宿泊、現地交通費など含めて10万円以内。

訪韓に先立ち、3回の事前学習会も予定。16日は午後2時縲恁゚後4時、伊那市駅前ビルいなっせ5階でキムの会の公開講座をする。

問い合わせは(TEL73・4737)鄭さんへ。 -

伊那市高遠町・長藤で住宅火災

8日午後0時11分、伊那市高遠町長藤の農家、大川覚司さん(66)宅方から出火。木造平屋建て母屋約140平方メートルを全焼し、同1時10分に鎮火した。出火当時、家人ら3人が居たが、けがはなかった。

伊那署は火災の原因を調査しているが、放火の疑いは少ないと見ている。 -

地震体験車で揺れを体験

箕輪町役場の駐車場と町内大型店で7日、地震体験車「マグニー号」の体験があり、役場職員や住民がマグニチュード7程度の揺れを体験した。

箕輪消防署が、3日から町内の保育園を巡回し園児が体験。最終日の7日は、地震の揺れを体験することで身の安全を最優先し、まず火を消すなど有事の対応を考えてもらおう-と、一般住民が体験できる機会を設けた。役場の避難訓練と併せて職員も体験した。

マグニー号は、関東大震災、阪神淡路大震災など日本国内で実際に起きた地震が設定されており、マグニチュード7・0から7・9までの地震が縦揺れ、横揺れ、静止を繰り返して1分から2分程度体験できる。

新潟県の中越地震で地震発生の3週間後に現地で震度5の余震を実体験した木下の堀口隆さんは、「中越地震のときは街全体が揺れていた。体験車は揺れることがわかってるけど恐怖感があった」とし、「地震がきたら机の上のコンピューターなども落ちるし、家具の転倒などが危ない」と話していた。 -

赤穂高校文化祭

駒ケ根市の赤穂高校で文化祭「第45回鈴蘭祭」が10日まで行われている。今年のテーマは「一祭合祭(いっさいがっさい)」。各クラス、クラブ、委員会などがそれぞれ工夫を凝らした多彩な発表や展示を行っているほか、射的やダーツ、輪投げなどのゲームやアトラクションを行っている。一般公開は8、9日。

8日には生徒の保護者や友人らが学校を訪れ、さまざまな催しを楽しんだ。屋外の特設ステージでは早食い競争やファッションショーなどのイベントが多彩に行われ、詰めかけた多くの生徒や来校者らでにぎわった。

9日は演劇、器楽、体操、声楽、吹奏楽の各部とフォークソング同好会のステージ発表などが行われる予定。

最終日の10日には合唱コンクール、大運動会、ファイヤーストーム、フォークダンスなどが行われる。 -

太田切川フェスタ

親子で自然を楽しんでもらおうと太田切川キャッチ&リリース委員会(廣田喜宥委員長)は6日、駒ケ根市の太田切川周辺で「2006太田切川フェスタ」を開いた。市内の親子約30組・60人が参加し、フライ・ルアー・フィッシング教室、ダッチオーブン料理教室などを楽しんだほか、アマゴ250匹を太田切川に放流した。

フライ・ルアー・フィッシング教室には参加者のうち約半数の親子約30人が参加。駒ケ池で釣りを楽しんだ=写真。池での実釣に先立って南信州フィッシングクラブ(小林安博会長)のスタッフが糸の結び方やフライ(毛針)キャスティング(投げ方)などを指導。スタッフは参加者らに「脇をしめて手首の動きだけで十分遠くへ飛ぶ。力まないで」と繰り返し注意していた。参加者のほとんどが初めてのキャスティングとあって「なかなか難しいな」と言いながら何度も練習していた。 -

駒ケ根市民プールオープン

駒ケ根市の市民プールが8日、今年の営業を開始。オープンに先立って安全祈願が行われた。出席したのは指定管理者として今年度からプールの管理を委託された駒ケ根伊南広域シルバー人材センター(竹村衛理事長)の会員など約20人。中原稲雄教育長らがお神酒と塩で清めの儀式を行い、安全な運営を祈った=写真。

竹村理事長は「シルバー人材センターは21施設の管理を任されているが、プールは危険性があり、特にしっかりやらなければならない。責任感を持って業務に当たってほしい」と訓示した。

開場した午前10時の気温は25度、水温は24度と真夏を思わせる絶好のプール日和となった。

同プールは50メートルの大プールとひょうたん型の小プールがある。営業は8月27日までの予定。午前10時縲恁゚後5時。入場料は一般150円、高校性100円、小・中学生50円、未就学児は無料。 -

おはなしこんにちは

箕輪町図書館で8日、7月の「おはなしこんにちは」があった。図書館の庭の木陰で約40人の親子が紙芝居や絵本を楽しんだ。

ボランティア団体「虹の会」が担当。季節の行事に合わせて紙芝居「なぜ七夕にささかざりをするの?」をはじめ、絵本「ちいさなおたまじゃくし」、大型絵本「ろばさんのかわいいバッグ」を読み聞かせしたり、パネルシアター「スイスイ ジャブジャブ」を上演。子どもたちは、絵本や手遊びに熱中していた。

工作「なつまつりできんぎょすくい」は、亀を作った。トイレットペーパーの芯を甲羅に見立て、子どもたちは緑、赤、青など好きな色の紙で頭と手足を付けた。完成すると、ビニールプールの中に入れ、亀や金魚をすくって遊んだ。 -

さらに美味しく、山ぶどう栽培組合が学習会

宮田村山ぶどう栽培組合(春日伊平組合長、14戸)は6日、さらに品質を高め、村特産の山ぶどうワインを美味しくしようと学習会を開いた。品質、収獲量とも過去最高となった昨季同様、今季も順調に生育。「よりレベルの高いワインにしたい」と組合員の意気も上がっている。

洋酒製造大手の元メルシャン軽井沢工場長の丸山敏彦さんを講師に、収獲から仕込みまでのぶどうの品質低下について学習。

「菌が繁殖するので、収獲したものを仕込むのは早ければ、早いだけ良い。原料の新鮮さがワインをつくるうえで最も重要」と丸山さんは話した。

村特産の山ぶどうワインは、高品質を証明する県原産地呼称管理制度で3年連続認定されるなど、評価は年々高まっている。

この日は、各組合員のほ場も巡回。着粒状況を点検したが、昨年以上の豊作も期待できる結果が出た。

ただ、9月末の収獲前まで予断はできず、各農家にとって休めない夏が続く。 -

最高の演奏、子どもたちを魅了

宮田村を拠点に国内外の若手演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」は8日、第4回定期演奏会を駒ケ根市文化会館で開いた。設立趣旨でもある「子どもたちに最高の音楽を届けよう」と、昼の部は上伊那の小中学生千人を無料招待。一流の演奏で、音楽の楽しさも伝えた。

モーツァルトをはじめとした名曲を演奏。バイオリンの竹中勇人さんが1曲ごとに解説を加え、分かりやすくクラシックの世界を伝えた。

生音の迫力は子どもたちを圧倒。情熱的に楽器を奏でる姿にも見入っていた。

住民有志らの熱意で発足した同合奏団。賛同した兎束俊之東京音楽大学前学長が音楽芸術監督に就き、今回も伊那市出身のビオラ奏者宮坂千夏さんをはじめ、実力ある24人の奏者が結集した。

夜の部も数多くのファンが詰めかけ、地方では機会の少ない一流の演奏会に酔いしれていた。 -

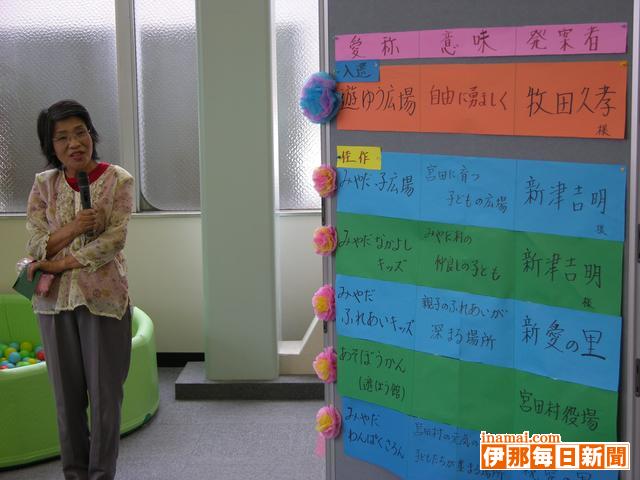

愛称は「遊ゆう広場」

乳幼児親子が自由に遊び、ふれあえる場所として6月に開所した宮田村のつどいの広場(町2区仲なかふれあいセンター1階)の愛称が、「遊ゆう広場」に決まった。8日の開所記念イベントで発表。利用登録する親子は現在までに28組と順調で、関係者は「さらに多く利用してほしい」と期待を寄せている。

一般公募した21点から、町3区の牧田加代子さんの作品を選び、イベント席上で表彰。

「孫と一緒に毎日のように広場を利用している。みんなで遊ぶ場所ができて、本当にうれしい」と牧田さんは話した。

広場の利用は有料の年間登録制(千円、ただし7月登録は750円、10月は500円)。

有料のため利用動向に影響も懸念されたが、多い日には10組程度の利用もあるという。

村国保児童係は「予想以上の出足。さらに周知し、利用を促進していきたい」と話す。 -

ふれあい喫茶「ありがとう」オープン

宮田村福祉作業所は8日、通所利用者の新しい働く場として喫茶コーナーを入居する町2区の仲なかふれあいセンター内にオープンした。公募で決まった名称はふれあい喫茶「ありがとう」。地域とのふれあいを持ちたいと、多くの利用を呼びかけている。

コーヒー、ジュースなどドリンク類が充実。トーストやクッキーなどの軽食も用意し、価格は100円から250円と抑えてある。

火、水、金曜日の午前10時から午後4時まで営業。通所利用者のうち希望者が交替で店員として勤務する。

名称を考えたのは矢澤悟さん=駒ケ根市赤穂=。佳作には吉川加奈子さん=宮田村=の「フレンドリー」を選んだ。

この日は、地域の人も数多く見守るなか、作業所メンバーがテープカット。

「素敵な名前に決まった。地域に親しみを持ってもらえる場所にしたい」と、期待を寄せていた。 -

伊那少年剣道クラブ創立30周年記念

伊那市の伊那少年剣道クラブ(伊藤節郎代表)は8日、伊那東小学校体育館で、創立30周年記念の交流会「キンボール大会」を開いた。クラブ員や保護者、指導者など約70人が集まり、親ぼくを深めながら節目を祝った。

市体育指導員からニュースポーツ「キンボール」のルール説明を学んでから試合開始。小学4年生以下4チーム、5年生縲恍・w3年8チームが、それぞれリーグ戦を繰り広げた。

初めてプレーする子どもたちがほとんどだったが、次第にコツをつかむと簡単に楽しめる競技を満喫。普段は真剣な顔で、気合の入った掛け声の剣士たちも、無邪気な笑い声を体育館に響かせた。

場所をJA上伊那本所「フラワーホール」に移した記念式典には、指導者やOBクラブ員、保護者など40余人が出席。伊藤代表は「これからも子どもたちへの深い愛情と先生方の大変な心づかい、地域の皆さんの支援をいただきながら発展したい」と話した。

同クラブは非行防止、健全育成を目的に1977(昭和52)年に発足。現在は保育園児縲恍・w3年生の男女約70人が、伊那東小体育館で、毎週2回のけいこに励んでいる。 -

上伊那各地の高校がにぎやかに文化祭を開催

高校3年間の大きなイベントの一つ、文化祭が、伊那市の伊那弥生ヶ丘高校、伊那西高校、駒ヶ根市の赤穂高校で同時に開かれている。それぞれの文化祭には、各校の特色がありのまま現れており、学生だけでなく保護者や地域住民など、多くの人たちでにぎわっている。

2310/(木)