-

井月さんまつり いなっせで開催

「第7回千両千両井月さんまつり」が31日と9月1日の2日間、伊那市のいなっせで行われました。

1日目は、井月が生きた伊那の幕末維新の時代をテーマにした講演会などが開かれました。

講師を務めたのは、元高遠町歴史博物館館長の北原紀孝さんです。

北原さんは、「幕末から明治維新の中でも、俳人として作品を残してきた井月はたくましい」と話していました。

また、いなっせでは井月の作品や、井月の美しい字体を目指した市内の小学生の習字が展示されました。

「千両千両井月さんまつり」は、江戸末期から明治初期に、放浪の俳人として伊那を訪れた井上井月の生涯やその時代について考えるイベントです。

まつり2日目は、「第28回信州伊那井月俳句大会」が開かれました。 -

キャッシュレスの促進 セミナー

10月の消費税率引き上げに伴うキャッシュレス化を進めようと、27日、伊那市の伊那商工会館で「キャッシュレスアンドモバイル決済セミナー」が開かれました。

セミナーには南信エリアの事業者らおよそ20人が参加しました。

講師は、塩尻市の中小企業診断士の中村剣さんが務めました。

中村さんは「長野県はキャッシュレスの普及率が低い」とし、「日常生活にQRコードやプリペイドカードを取り入れ、社会の生産性を向上させることが重要だ」と話しました。

自動車整備事業に携わる、ある参加者は、「顧客の料金の支払い方法の1つとして、キャッシュレスを検討してみたい」と話していました。

9月10日には、キャッシュレス決済時の人やデータの流れがわかる体験会も計画されていて、伊那商工会議所は、参加者を募集してい -

ピザ窯づくり 墨つけ・仕口加工

総合学習のピザ窯づくりを通して森林整備などを学んでいる、南箕輪小学校の児童は27日、伊那市の株式会社相模工匠の工場で、ピザ窯の小屋の接合部分の加工を行いました。

児童たちは、接合する形を書く「墨付け」をおこなった木材に、慎重にノコギリの刃を入れていきました。

これは、木材と木材を接合する「仕口」をつくる作業で、木造建築では重要な作業になります。

ノコギリで切断した部分は、木の接合をしやすいように、かんなで「加工」をしました。

児童たちは今後、小屋の屋根づくりなどを行っていくということです。 -

萱野高原 サイクリングで自然満喫

マウンテンバイクで自然を満喫してもらおうと、箕輪町観光協会は31日、萱野高原でサイクリングイベントを開きました。

この日は県内から15人が参加しました。

参加者は萱野高原頂上をスタート地点として、それぞれ6㎞か14㎞のコースを選び、自分のペースで林道を走っていきました。

コースからは360度の自然を満喫でき、中央アルプスなどの山々を一望することができます。

また、イベント会場では手作りの渓流魚の置き物や、木製の笛などが販売されました。

箕輪町観光協会は、今後もサイクリングイベントを企画し、箕輪町の自然の魅力をPRしていきたいとしています。

-

戦国時代に思い馳せ 狼煙リレー

下伊那郡根羽村から諏訪地域までを、日本古来の伝達手段「狼煙」でつなぐ、南信州狼煙リレーが31日に行われました。

伊那市東春近では小学生が参加して狼煙を上げました。

午前10時に根羽村で上げられた狼煙の合図は、10時25分に伊那市へと伝わってきました。

煙を確認すると、東春近原新田の一本松公園でも小学生が狼煙台に点火しました。

一本松公園には、東春近小学校の6年生や地区住民などおよそ100人が集まりました。

狼煙台には、油分が多く煙が出やすいことから杉の枝が使われました。

この日は風が強く横に流されましたが、次の狼煙台にもリレーされたということです。

参加した児童らは「あんなに高く煙が上がるとは思わなかった」「昔の人たちがいろんな方法を考えたから今の暮らしがあるんだなと思った」と話していました。

東春近公民館の野溝和人館長は「たくさんの子どもに参加してもらえてうれしかった。少しは戦国時代に思いを馳せてもらえたんじゃないかな、と思う」と話していました。

狼煙リレーは、戦国時代に武田信玄が、伊那谷で狼煙を使っていたことから、再現させることで地域間交流を図ろうと行われているものです。 -

スナック成美オープン

信州ご当地タレントの成美さんは、飲食店開業に意欲のある人に貸し出すチャレンジショップでスナックの営業を始めます。

29日は、記者会見が開かれました。

チャレンジショップは山岳関係者や飲食店主などでつくるアスタルプロジェクトが起業や出店のきっかけにしてもらおうとJR伊那市駅北側のグルメ横丁に整備したものです。

29日は、代表の八木択真さんから成美さんに店のカギが手渡されました。

成美さんは、伊那市出身のタレントで地域の活性化や地方創生に向けた地元好きが集まる店にしたいとオープンすることを決めました。

地元産のシードルや飲み比べができる5種類のリンゴジュースの他、野菜をつかった成美さんの手料理が提供されます。

スナックは期間限定で12月末までの営業となっています。

10月からは木・金・土曜日のみの営業になります。

アスタルプロジェクトでは空き店舗となっていた建物を取得しグルメ横丁の再生に取り組んでいます。

6店舗を改装し、このうち3店舗には串揚げや中華料理などの店が入り営業しています。

-

7月の月間有効求人倍率

上伊那の7月の月間有効求人倍率は6月を0.06ポイント上回る1.52倍でした。

月間有効求人数は4,026人、月間有効求職者数は2,647人で、7月の月間有効求人倍率は1.52倍でした。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として、前の月の判断を据え置きました。

また、来春の高校卒業予定者の求人・求職の状況が発表されました。

7月末現在、求人数は去年より81人少ない590人、求職者数は去年に比べ26人多い438人で、求人倍率は1.35倍となっています。

-

作柄概況 県内全域「平年並み」

関東農政局は8月15日現在の今年度の水稲の作柄概況を、きょう発表しました。

それによりますと、南信を含め県内全域で「平年並み」となっています。

田植え最盛期は、苗の生育が概ね順調であったことから平年に比べ1日早くなっています

出穂最盛期は6月下旬から7月上中旬にかけてで、日照不足により平年に比べ2日遅くなっています。

全もみ数は平年並み、登熟も平年並みとしています。

南信を含む県内全域の作柄概況は、生育期間を通じておおむね天候に恵まれたことから「平年並み」と見込まれています。 -

コンビニでレジ袋配布

長野県は、レジ袋削減の取り組みの一環として、コンビニエンスストアの店頭でマイバッグの配布を30日行いました。

30日は、伊那市中央のセブンイレブン伊那中央店の店頭で、県の職員がマイバッグを配布しました。

県のPRキャラクターアルクマが描かれたオリジナルデザインで、130枚ほどを配布しました。

県では「レジ袋削減県民スクラム運動」やプラスチックごみ削減に取り組む「信州プラスチックスマート運動」を推進しています。

コンビニでの啓発活動は今回が初めてです。

訪れた人たちは、早速マイバッグを使って買い物をしていました。

また、環境省ではレジ袋有料化を法令で義務化する方針を今年6月に示しています。

-

伊那市子ども子育て審議会

伊那市子ども子育て審議会が29日、伊那市役所で開かれ、園児数減少地域の保育園の在り方などについて意見を交わしました。

29日は今年度1回目の子ども子育て審議会が開かれ、市が今年3月に示した小規模保育園のあり方などについて定める保育園整備計画の改正案などについて意見を交わしました。

改正案では「継続的に園児数が20人未満と見込まれる保育園は、将来に向けた保育園の在り方を検討し、方針を示す」としています。

委員からは「目安となる基準はあったほうがよい」といった声や、「子どもを育てる上でどう影響があるのか考えた上で基準を考えるべきではないか」などの意見が出されました。

また、市が事業者に対して行った保育園の民営化に関するアンケート結果については、9月2日の伊那市議会全員協議会で示すとしています。

-

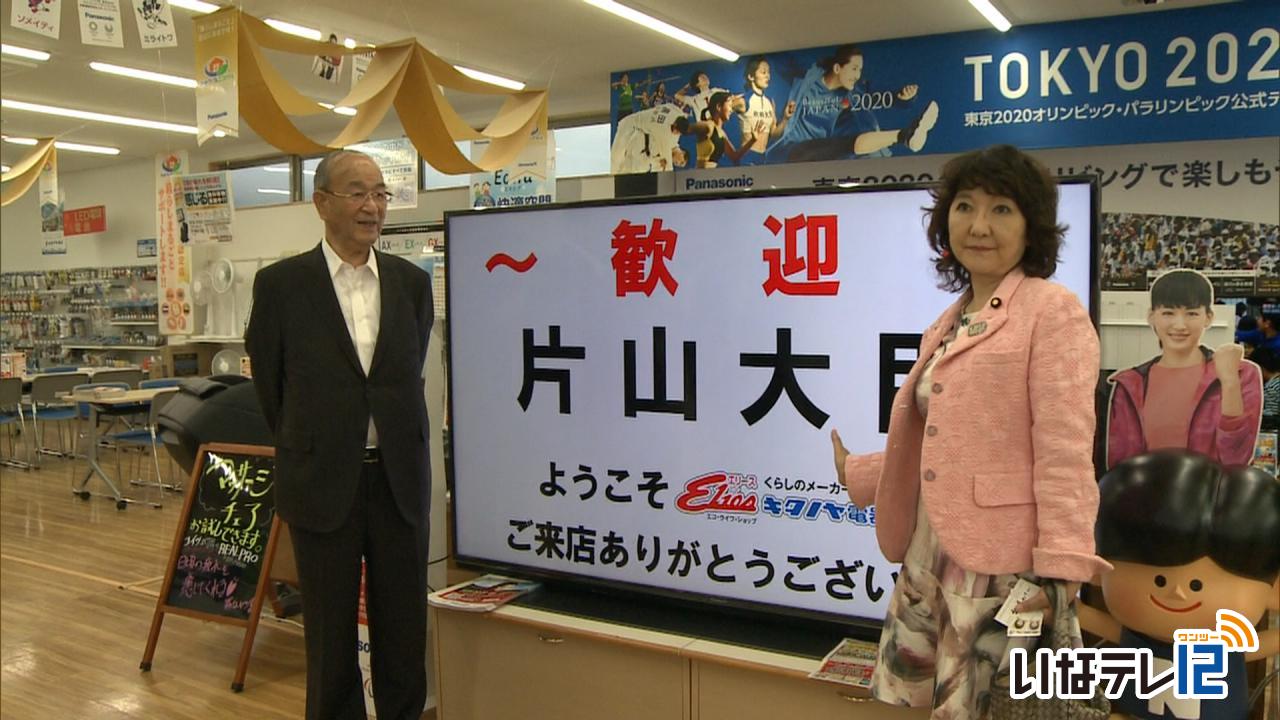

片山さつき大臣がまちの電器店見学

片山さつき地方創生担当大臣が、29日、伊那市上新田のキタノヤ電器を訪れ、まちの電器店の様子を視察しました。

片山大臣が、キタノヤ電器に現れると、スタッフが拍手で出迎えていました。

キタノヤ電器の北原國人会長が全国電気商組合連合会の会長を務めていた時から8年ほど縁が続いています。

片山大臣は、店内を見て回り、北原会長から説明を受けていました。

今回、片山大臣はリニア関連の視察で飯田市を訪問するのに合わせキタノヤ電器を視察しました。

-

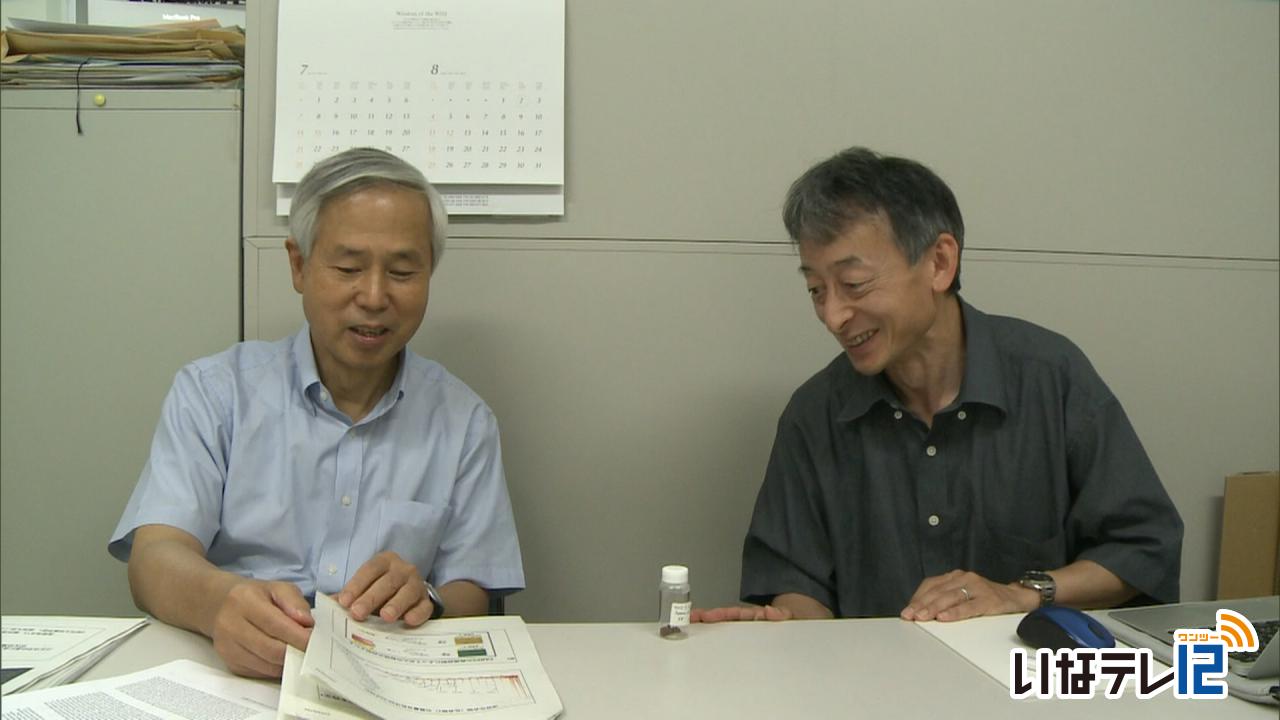

ブドウの房の軸からがん細胞抑制を発見

南箕輪村の信州大学農学部の藤井博教授と真壁秀文教授らの研究グループは、がん細胞の増殖と浸潤を抑制する化合物をブドウの房の軸から抽出し特定したと発表しました。

今回、がん細胞を抑制する新規化合物を特定した分子生物学専門の藤井教授と、生物有機化学専門の真壁教授です。

二人は、飯綱町のワイナリーとともに、がん抑制物質の共同研究を進めています。

藤井教授は40種類以上の野菜や果物の残りかすを調べ、その中からブドウに着目しました。

白ワイン用のブドウの房の軸です。この軸から抽出した成分にがん細胞の増殖や転移を抑制する物質があることを見出しました。

研究グループが開発した手法で成分を精製し、がんを抑制する化合物はエピカテキンのユニットを8つ持つポリフェノールの一種であることを突き止めました。

そしてその物質を精製しました。

食品の残りかすからがんの予防法へ発展する可能性を持つ研究として、今後の取り組みに期待がかかります。

-

箕輪町でまちづくり懇談会始まる

箕輪町政について町民から意見や提案をきくまちづくり地区懇談会が28日から始まりました。

28日は、大出コミュニティセンターで開かれました。

懇談会には、白鳥政徳町長が出席し、住民の意見や質問に答えていました。

住民からの、「箕輪町が松本山雅FCのホームタウンになるというのはどういう目的か」という質問に白鳥町長は、「プロスポーツチームを支えるという取り組みが地域の活力を生み、町のブランド力アップにつながると考えている」と答えていました。

また「箕輪ダムの観光地化を進めるために道路整備が必要だ」との提案に、白鳥町長は「観光客は4万人に増え認知されてきていると感じる。生活道路ではないので難しいが県にお願いしていきたい」と話していました。

地区懇談会は、平成27年度から行われていて、今年度は、10月下旬まで全15区で開催する予定です。

-

上農高校 アツモリソウで全国大会へ

南箕輪村の上伊那農業高校の植物科学コースとバイテク班の生徒が、美ケ原のアツモリソウの保護活動で、日本学校農業クラブの北信越大会で最優秀賞を受賞し全国大会出場を決めました。

上農高校の植物科学コースとバイテク班の生徒8人は、美ケ原に自生するアツモリソウをバイオテクノロジーの技術を使って無菌培養し増殖させる研究に取り組んでいます。

今月23日に開かれた日本学校農業クラブ北信越大会に出場し、活動について発表したところ、最優秀賞を受賞し、全国大会への出場を決めました。

上農高校では12年前からアツモリソウの培養に取り組んでいて、美ケ原高原のアツモリソウの保護・回復は、2016年に県の認定を受け行っています。

寒天培地に移植し、細胞の塊が、芽や根に分化させたました。 培養室から外の環境に適応できるよう順化させることが必要で、今年は、生徒たちが順化装置を考案し作りました。

美ケ原は霧の状態が多く、その気候を再現するため、ミスト状にして水やりを行う方式です。

これにより、これまで90%だった枯死率が20%まで下がったということです。

日本学校農業クラブ全国大会は、10月22日から24日まで東北地方で開かれ、上農高校は23日に宮城県で発表する予定です。

-

監視対象の養豚場 豚コレラ陰性

長野県は豚コレラの監視対象に指定した伊那市と宮田村の養豚場の立入検査を行った結果を

29日、発表しました。

どちらの養豚場からも豚コレラは検出されませんでした。

長野県は28日までに立入検査を行い、死亡した豚の有無や、豚コレラ特定の症状があるかを

確認しましたが、異常はありませんでした。

また、飼育されている一部の豚から血液を採取し、検査した結果、豚コレラは陰性でした。

伊那市と宮田村の養豚場では、当面の間、豚の様子を毎日、家畜保健衛生所に報告することが義務付けられています。

また、出荷や他の農場に移動させる時にも、体調不良の確認や検温をおこなうということです。 -

青葉の会写真展 風景写真並ぶ

伊那市内の写真愛好家でつくる青葉の会の写真展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、会員12人の作品24点が並んでいます。

会員は風景を中心に県外や海外でも撮影をしていて、年に2回程、合同の撮影会を開いています。

青葉の会の黒宮範明会長は、水面の動きを写真に収めました。

「刻・過ぎさりし」は、水面に浮かぶ桜の花びらが、水の動きと共に流れていく物悲しさを感じてほしいということです。

青葉の会は、市内の60代から80代の写真愛好家で活動していて、今年で23年目になります。

「青葉の会2019年度写真展」は、来月4日(水)まで開かれています。

-

伊那食品工業が春富中にデジタル印刷機寄贈

伊那市の伊那食品工業株式会社は28日、地元の春富中学校にデジタル印刷機を贈りました。

この日は、塚越英弘社長が春富中学校を訪れ、1台115万円相当のデジタル印刷機2台と置台を贈りました。

印刷機の耐用年数が経過したという学校からの要望に応えました。

伊那食品工業は、これまでも図書や吹奏楽の楽器など教育現場に必要なものを寄贈しています。

-

南箕輪小 ピザ窯小屋づくり

総合学習のピザ窯づくりを通して森林整備などを学んでいる、南箕輪小学校の児童は27日、伊那市の株式会社相模工匠の工場で、ピザ窯の小屋の接合部分の加工を行いました。

児童たちは、接合する形を書く「墨付け」をおこなった木材に、慎重にノコギリの刃を入れていきました。

これは、木材と木材を接合する「仕口」をつくる作業で、木造建築では重要な作業になります。

最初はノコギリを細かく動かして切る道を作り、児童たちは丁寧に木材を切っていきました。

ノコギリで切断した部分は、木の接合をしやすいように、かんなで「加工」をしました。

児童たちは今後、小屋の屋根づくりなどを行っていくということです。 -

東ティモールの留学生 高校生と交流

上智大学に留学している東南アジアの国・東ティモールの女子大学生2人が27日から伊那市を訪れていて、28日伊那西高校の生徒と交流しました。

伊那西高校を訪れたのは上智大学理工学部1年のメリッサさんと、ジョバーニアさんの2人です。

二人は卒業まで上智大学で学びます。

28日は伊那西高校の生徒たちに教わりながら、太鼓とけん玉を体験しました。

東ティモールの留学生の訪問は、元東ティモール全権大使で伊那市のふるさと大使の北原巖男さんが、民間レベルの交流を進めていこうと企画しました。

交流会の最後に、2人は東ティモールの歌を披露しました。

メリッサさんとジョバーニアさんは伊那市役所も訪れ白鳥孝市長に挨拶しました。

白鳥市長は、東京オリンピックパラリンピックで伊那市が東ティモールのホストタウンになっている事から「さらに交流を深めていきましょう」と呼び掛けていました。

-

駒ヶ岳遭難 犠牲者の冥福を祈る

大正2年、1913年に、中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳登山の集団遭難事故で亡くなった生徒達の霊を慰めようと箕輪中部小学校の児童は28日慰霊碑に花を手向けました。

28日中部小学校の児童が花を持って登校し、慰霊碑に手を合わせていました。

駒ヶ岳遭難は、大正2年8月27日に駒ヶ岳に向かった中箕輪尋常高等小学校、現在の箕輪中学校の生徒と教師37人が、山の上で暴風雨に遭い11人が犠牲となったものです。

中箕輪尋常高等小学校跡地が、現在の箕輪中部小となっていることから27日前後に慰霊の行事を行っています。

箕輪中部小では、9月12日に命の大切さについて考える集会を開く予定です。

-

大学生が定額観光タクシー実証実験モデルコース視察

利用者が定額で乗り降りできる、観光タクシーの実証実験で、東京都の跡見学園女子大学の観光コミュニティ学部の学生が28日、伊那谷の観光モデルコースを視察しました。

この日のモデルコースは、高遠町の歴史や文化をテーマにしていて、ジャンボタクシーで伊那市高遠町の建福寺へ向かい、高遠石工が作った石仏を見た後、歴史博物館などを見学する内容です。

視察は、この日から3日間上伊那地域で行われることになっていて、東京都文京区の跡見学園女子大学の観光コミュニティ学部の2年生と3年生の学生6人が参加しました。

観光コミュニティ学部では、観光資源の活用法や、マーケティングの研究を行っています。

大学と県は包括協定を結んでいて、若い世代からの生の声や視点を提案してもらおうと上伊那地域振興局が企画したものです。

定額観光タクシーの実証実験は、8年後のリニア中央新幹線の開通を見据え、上伊那地域振興局と、長野伊那谷観光局、駒ケ根観光協会が進めているものです。

訪れた観光客に多くの観光資源に触れてもらい、経済効果を生み出す狙いがあるということです。

29日は駒ケ根市のモデルコースを視察します。

最終日の30日は、意見交換会が開かれ、学生からモデルコースの評価などを聞くということです。

-

ラーメン将太 移動販売へ

南箕輪村の飲食店ラーメン将太は、新たにキッチンカーを導入し移動販売事業を9月から始めます。

ラーメン将太が導入した移動販売車です。

代表の城倉雄也さんは、調理師学校を卒業後ラーメン店で修業し、5年前に独立開業しました。

城倉さんは、移動販売を始めるにあたり、「店舗と違い限られた環境となるが、多くの人に自分のラーメンを知ってもらうきっかけにしたい」と話していました。

移動販売車は軽自動車をベースに、麺をゆでたりスープを温める為のコンロなどを備え、国の補助金を活用し整備しました。

移動販売は松本市から飯田市までを計画していて、来月7日に南箕輪村の南信工科短期大学校で開かれるイベントで初出店する予定です。

-

スマート農業実証試験中間報告

最新の情報技術を使って伊那市で進められているスマート農業の実証試験の中間報告会が28日市内で開かれ、概ね評価するとの回答があった一方、コストやデータ入力方法などで課題も報告されました。

中間報告会には実証試験を行っている農家や農機具・ソフトメーカー、伊那市の担当者などおよそ70人が出席しました。

水田の水管理システムを導入している農事組合法人からは「水位や温度の管理などの手間は大幅に省けたが、コストが導入の妨げとなっている」と話していました。

別の農家からは「毎日のデータ入力が手間だ」「停電時のシステム復旧方法を見直してほしい」などの意見が出されていました。

スマート農業はIOTやICTを活用し、農作業の省力化や効率化、生産性の向上を図ろうと伊那市が中心となり進めています

実証試験は今年度と来年度の2年間行われます。

-

上農生 香りで伊那谷デザイン

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は26日、大芝高原味工房で「香り」をテーマに植物性のエッセンシャルオイルを作りました。

この日は、上農高校のコミュニティデザイン科の生徒20人と、一般の参加者あわせておよそ30人が参加しました。

今回は、伊那谷の地域活性化を目指す学習「いな活プロジェクト」として、生徒たちが題材を考え、その中で香りをテーマにPRしようと企画しました。

伊那市ミドリナ委員会副委員長の平賀裕子さんを講師に招き、エッセンシャルオイルの抽出過程を学びました。

オイルは、植物を蒸留して抽出します。

生徒たちは、高校近くで採取したコウヤマキやネズコなどの植物を細かく切り、切った植物を蒸留してオイルが抽出される過程を体験しました。

生徒や参加者は、実際に抽出されたオイルのにおいを確かめていました。

ある生徒は、「蒸留した香りと生の香りが違う」と話していました。

またこの日は、生徒と参加者で身近にある植物の香りや、体験を通して感じたことなどを話し合いました。

今後は、抽出したオイルの成分分析を行い、データをもとに製品化の検討や今後の課題研究に役立てるということです。

-

伊那市で「農福連携」の輪広がる

就労支援施設に通所する障害者の働く場所の創出と、農業従事者の人手不足の、両者の問題を解消するために、伊那市内では農業と福祉を結びつけた「農福連携」の輪が広がっています。

伊那市西町にある松本農園では、多機能型事業所輪っこはうす・コスモスの家の利用者が草取りなどの作業をしていました。

利用者は5月から週に2回、1日に2時間ほどのペースで作業をしています。

先週から、機械を使った作業も行っています。

作業をした施設利用者は「ちょっと大変」「健康のためにもなると思って前向きにやっています」と話していました。

支援員の野溝直樹さんは「一生懸命やっているし、何も言わなければずっと黙々とやっている。とてもいい体験になっていると思います」と話していました。

松本農園では、松本竜司さん、美保さん夫妻がブロッコリーやアスパラガス、ズッキーニなどを、市内のおよそ200アールの圃場で栽培しています。

農繁期には人手が足りなくなることから、農福連携に協力することにしました。

妻の美保さんは「明るく作業をしてくれるので、みんなで楽しくやっています。忙しい時期には一気に草取りなどできるので助かっています」と話していました。

農福連携は、就労支援施設の利用者の働く場所の創出と工賃アップ、農業従事者の人手不足解決のために、伊那市が去年から積極的に取り組みを進めています。

障害者事業所の支援などを行う長野県セルプセンター協議会の地域連携促進コーディネーターが事業所と農家を結びつけていて、現在、市内3つの事業所と4つの農家が連携しています。

コーディネーターの赤羽紀昭さんは「この取り組みが伊那市でもっと広がっていけば、上伊那にも広げていけると思う」と話していました。

県セルプセンター協議会では「農業と福祉の分野が協力することで、施設利用者の可能性が広がっていってほしい」と話していました。 -

消防職員自殺 解決金支払いで和解へ

平成26年に自殺した伊那市の消防職員の遺族が、上伊那広域連合に対して損害賠償請求を求めていることについて、27日に開かれた広域連合議会で、原告の遺族2人に対しそれぞれ500万円を支払い、和解を行うとした議案を全会一致で可決しました。

この日は上伊那広域連合議会が伊那市役所で開かれました。

伊那市の消防職員の自殺については、職員の遺族が「自殺は上司によるパワー・ハラスメントが原因だ」として、広域連合に対し慰謝料などおよそ6,700万円の支払いを求めて平成29年に提訴していました。

これに対し、広域連合は、原告の遺族2人に対し損害賠償の解決金として、それぞれ500万円の支払い義務があることを認め、和解を行うとした議案を提出し、全会一致で可決しました。

上伊那広域連合は、10月31日までに原告側に解決金を支払うとしています。 -

高校再編考える会 協議の継続求める

上伊那の住民有志でつくる高校再編を考える上伊那の会は、「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」がまとめた意見提案について、住民の意見が反映されていないなどとして、協議の継続を求めています。

27日は、伊那市役所で考える会が記者会見を開き、協議の継続を訴えました。

考える会では、23日に開かれた最後の協議会でまとった意見提案について、まだ再編について知らない住民が多いことや、住民の意見が反映されていないことなどから、協議の継続を求めていくとしています。

会では「いつのまにか高校がなくなっている、ということがないようしっかり住民の意見を聞いてもらいたい」と話しています。 -

大萱県営の集合住宅建設で住民説明会

建て替えが予定されている伊那市西箕輪の大萱県営住宅について、大萱団地に住む住民への説明会が26日に開かれました。

この日は地域住民への説明会が夕方と夜の2回開かれ、このうち夕方の説明会には23人が参加しました。 -

伊那と南箕輪の野生イノシシから豚コレラ

長野県は伊那市と南箕輪村で捕獲した野生イノシシから豚コレラの陽性反応が出たとの結果を27日発表しました。

これにより上伊那地域の養豚農場2か所が新たに監視対象に指定されました。

長野県の発表によりますと19日に伊那市で、22日に南箕輪村で捕獲した野生イノシシを検査したところ、豚コレラの陽性反応が出たという事です。

今回、豚コレラの陽性反応が出た野生イノシシが発見された場所から半径10キロ以内にある、伊那市と宮田村の養豚農場2か所が、新たに監視対象農場に指定されました。

長野県では、防疫対策として監視対象となった農場への立入検査や聞き取り調査、農場近くで捕獲された野生イノシシの検査を実施していくという事です。

-

教育や子育てテーマに「伊住」体験ツアー

地方へ移住を希望する人が教育や子育てをテーマに保育施設の見学や、地域住民の話を聞く体験ツアーが26日、伊那市内で行われました。

体験ツアーには、東京や埼玉など関東地方から13家族25人が参加しました。

参加者は、最初に伊那市東春近のNPO法人山の遊び舎はらぺこを訪れました。

両親とともに参加した子供たちは、はらぺこの園児と一緒に、庭で採れたじゃがいもで焼きじゃがいもを作りました。

その後、参加者たちは東春近にあるゲストハウス「赤石商店」を訪れました。

赤石商店では、実際に伊那市へ移住し、子育てをしている人との座談会が開かれました。

参加者は、「小学校での総合学習」や、「移住を決めたきっかけ」、「子供への接し方」などについて、移住者に質問していました。

伊那市では、移住希望者と地域住民の交流を通じて人柄や特色を感じてもらおうと、2016年度から「伊住」体験ツアーを実施しています。

伊那市によると、毎年およそ50組120人の家族が市外から移住しているということです。

1311/(木)