-

箕輪RC交換留学生が町長表敬訪問

箕輪町の箕輪ロータリークラブから支援を受け交換留学していたドイツのリディア・ドレガーさんと、これからイタリアに留学する出井千嵯さんが24日、白鳥政徳町長を表敬訪問しました。

この日は、ドイツから留学していたリディアさんと、9月からイタリアへ留学する出井さんが町役場を訪れ白鳥町長に挨拶しました。

リディアさんは、去年8月から今年7月まで伊那北高校で学んでいました。

白馬高校2年生の出井さんはイタリアのサルデーニャ島に留学します。

出井さんとの交換留学でイタリアから来日する留学生は、上伊那農業高校で学ぶ予定です。

箕輪ロータリークラブは、留学生の受け入れと青少年の育成に力を入れています。

-

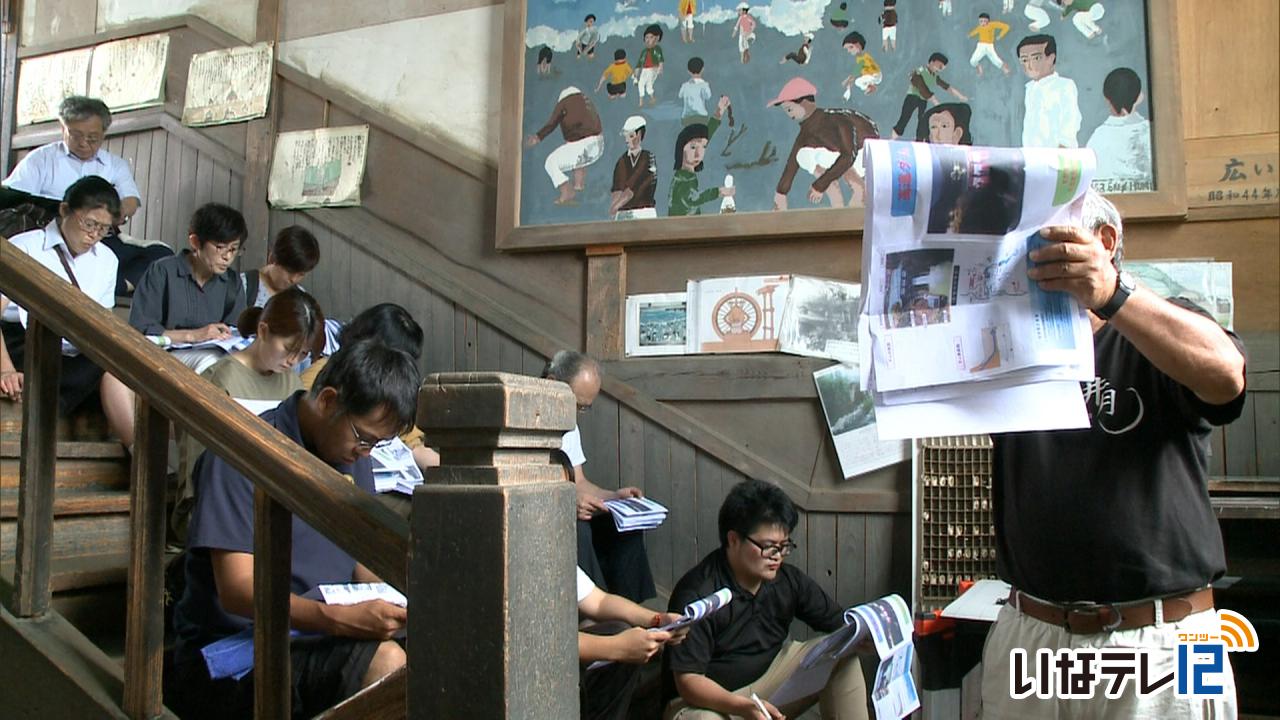

美篶小資料館で高遠中職員研修

伊那市の高遠中学校の職員は26日、美篶小学校資料館で、職員研修として三峰川や霞堤防の成り立ちについて学びました。

この日は、高遠中の職員13人が参加し、美篶小資料館運営委員会副委員長の矢島信之さんから話を聞きました。

矢島さんは、職員向けに用意した資料を使って、三峰川の氾濫に備えた霞堤防の仕組みなどを説明していました。

高遠中の職員研修は、地元への理解をより深めようと去年から行われています。

研修では、座学のほかに霞堤防の見学なども行ったということです。

-

パン粘土花展 力作100点並ぶ

小麦粉などを原料とするパン粘土で作った花の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで26日から始まりました。

会場には、バラやカーネーションなどパン粘土で作られた様々な花 100点が並んでいます。

作品展は、伊那市狐島のパン粘土教室プチフルールを主催する佐藤峰子さんと教室の生徒が開いています。

パン粘土は、小麦粉などを原料とする樹脂粘土で作品は油絵の具やオイルを混ぜて形を整え、色付けし、仕上げていきます。

長く楽しめ、色落ちしたら塗りなおす事ができる他、別の色に変える事もできるという事です。

佐藤さんは「パン粘土細工では、いろいろな作風の花を作る事ができるので、皆さんにも挑戦してもらいたい」と話していました。

この作品展は30日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

弥生野球部の準優勝祝うクッキー

伊那市荒井の菓子庵石川は伊那弥生ケ丘高校野球部が夏の大会で

準優勝したことを祝うクッキーを作りました。

クッキーは野球ボールをイメージしたもので祝準優勝伊那弥生ケ丘と書かれています。

1枚500円で限定30枚、名称は伊那弥生ケ丘高校野球部感動をありがとうクッキーです。

菓子庵石川は社長の石川信頼さんをはじめ、弟、妹、妻が伊那弥生ケ丘高校出身でクッキーの売上は全て弥生野球部に寄付するということです。

クッキーは石川のほか伊那市荒井のラーメン店原点でも販売されていて売り切れ次第販売を終了するということです。 -

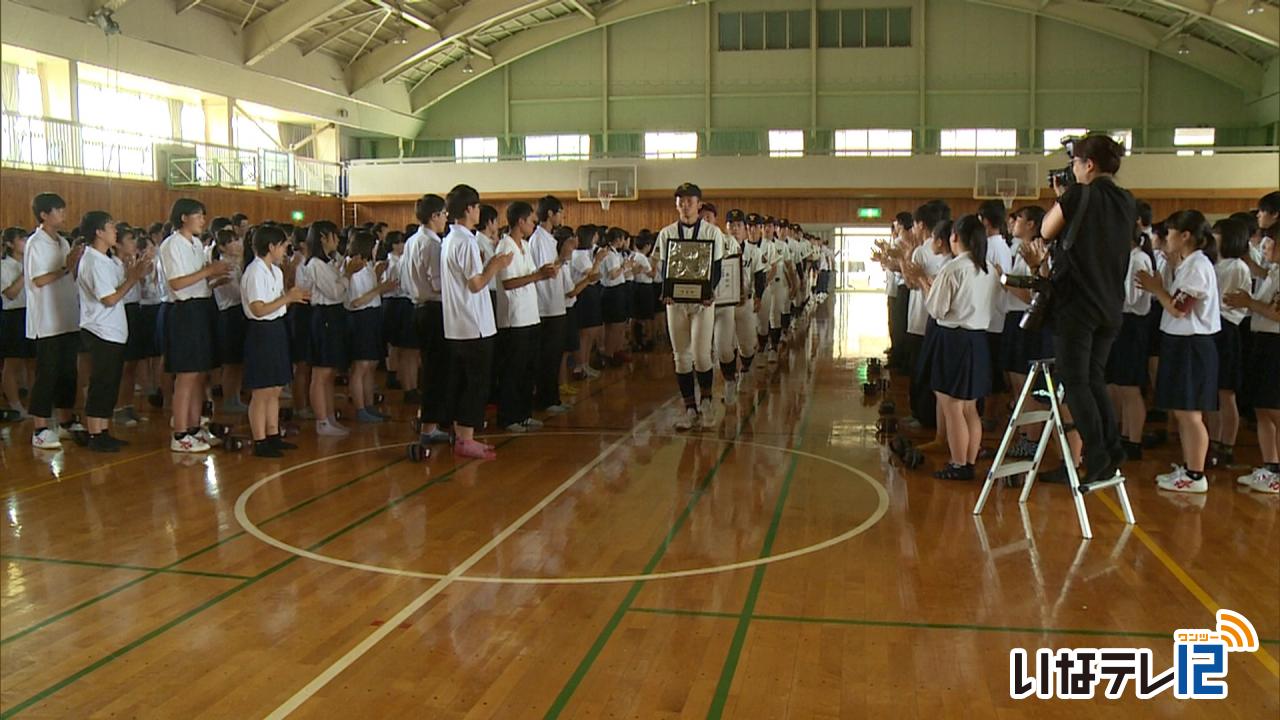

弥生野球部 準優勝を報告

高校野球 夏の県大会で準優勝した伊那弥生ケ丘高校野球部 の報告会が26日学校でひらかれました。

全校生徒が見守る中、選手たちは準優勝のメダルをかけ入場しました。

伊那弥生ケ丘高校は、上伊那勢としては昭和36年の伊那北高校以来、58年ぶりに決勝に進出しました。

結果は飯山高校に延長戦の末4対5で敗れ、甲子園まであと一歩、準優勝におわりました。

主将の向山大介さんは「皆さんの応援が大きな力になりました」と挨拶しました。

報告会では生徒会長の三澤僚多さんがリードしスタンドでの応援を再現しました。

三澤さんは「野球部の活躍で弥生が一つにまとまりました。お疲れ様でした」と声をかけていました。

3年生はこの大会で引退し、1・2年生のみの新チームとしてスタートします。

弥生野球部、新チームの秋の大会につながる初の公式戦は8月3日に予定されています。 -

弥生同窓会 全国大会出場生を激励

伊那弥生ケ丘高校の同窓会は23日、全国大会に出場する生徒を激励しました。

23日は、同窓会の下島典子会長が学校を訪れ、全国大会に出場する生徒に激励金を渡しました。

全国大会に出場するのは、器楽部、少林寺拳法の伊藤すみれさん、水泳部の木村佳寿帆さん、ソフトテニス部ペアの竹内萌花さん・唐澤ののかさんです。

生徒たちは「練習の成果を精いっぱい出し切ってきます」とあいさつをし、健闘を誓っていました。

-

豚コレラ感染防止へ 29日に経口ワクチン散布

豚コレラの感染防止のため長野県は伊那市西箕輪から西春近にかけての15か所にイノシシ経口ワクチンを29日に散布します。

25日伊那市の伊那合同庁舎で記者会見が開かれ、上伊那地域振興局の細川康副局長がワクチン散布について説明しました。

ワクチン散布は塩尻市や木祖村などで死んだイノシシから豚コレラが確認されたことから感染拡大を防ぐために行われるものです。

経口ワクチンはエサと混ぜてまかれるもので食べたイノシシはウイルスへの免疫がつくということです。

1か所につき20個で上伊那では伊那市西箕輪から西春近にかけて15か所、辰野町川島地区に10か所の合わせて500個がまかれます。

豚コレラはブタ、イノシシの病気で感染力が強く致死率が高いのが特徴で上伊那では100頭以上のブタを飼育している養豚場は伊那市に2か所、宮田村に1か所、中川村に1か所あるということです。

上伊那地域振興局によりますと経口ワクチンは人体に安全でまた豚コレラは人に感染することはなく、感染した豚の肉が市場に

出回ることはないとしています。

-

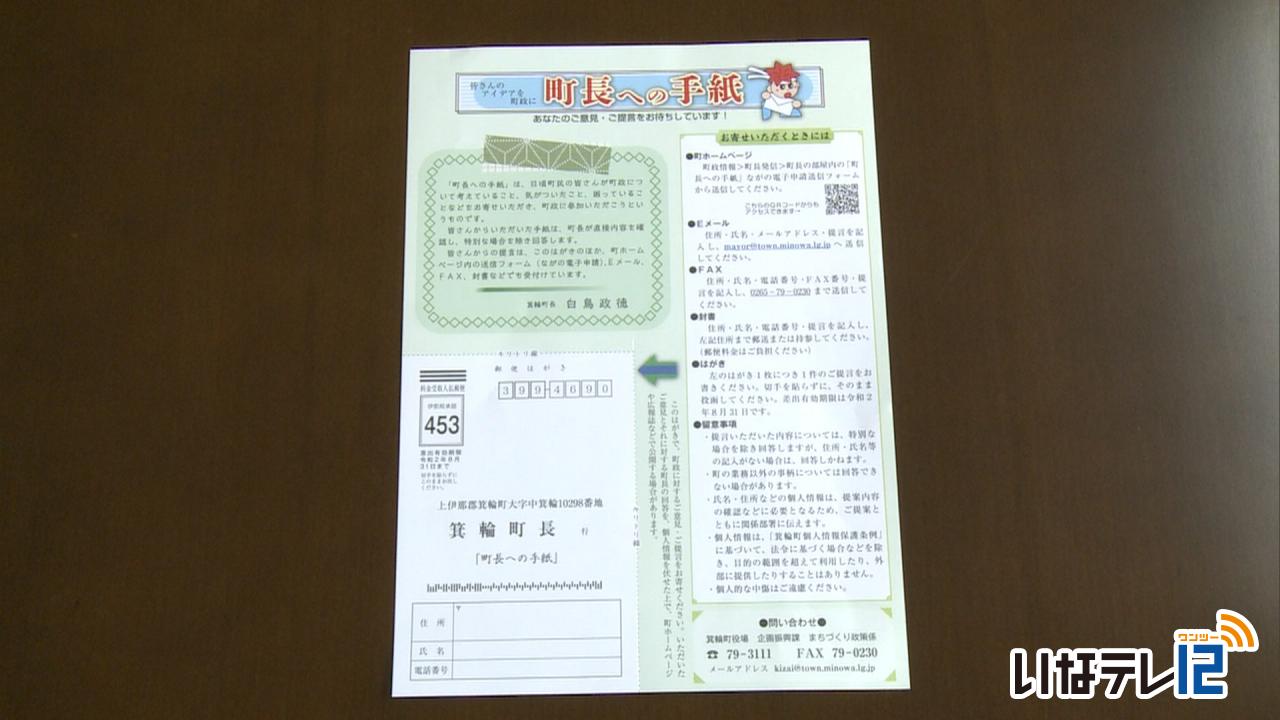

「町長への手紙」事業 箕輪町がスタート

箕輪町は、町政に対する意見や提案を広く聴く「町長への手紙」を始めました。

こちらが広報みのわ8月号とともに町民に届くハガキ付きのチラシです。

町民のアイディアを町政に活かそうと今回初めて実施されます。

手紙の内容は、町の事業の改善に関するもの、住民サービスの向上に関するもの、町の行政運営に関するもの、不特定多数の町民に利益のあるものなどです。

町長への手紙は、専用ハガキのほか、Eメールやファックス、封書でも受け付けます。

匿名での提案や、誹謗・中傷などを除き原則回答するとしています。

町長への手紙は、提案集中月間を8月としますが、年間を通じて受け付けるとしています。

専用ハガキ付きのチラシは、箕輪町役場などの公共施設のほか、町内5つの大型店・スーパーにも設置するということです。

-

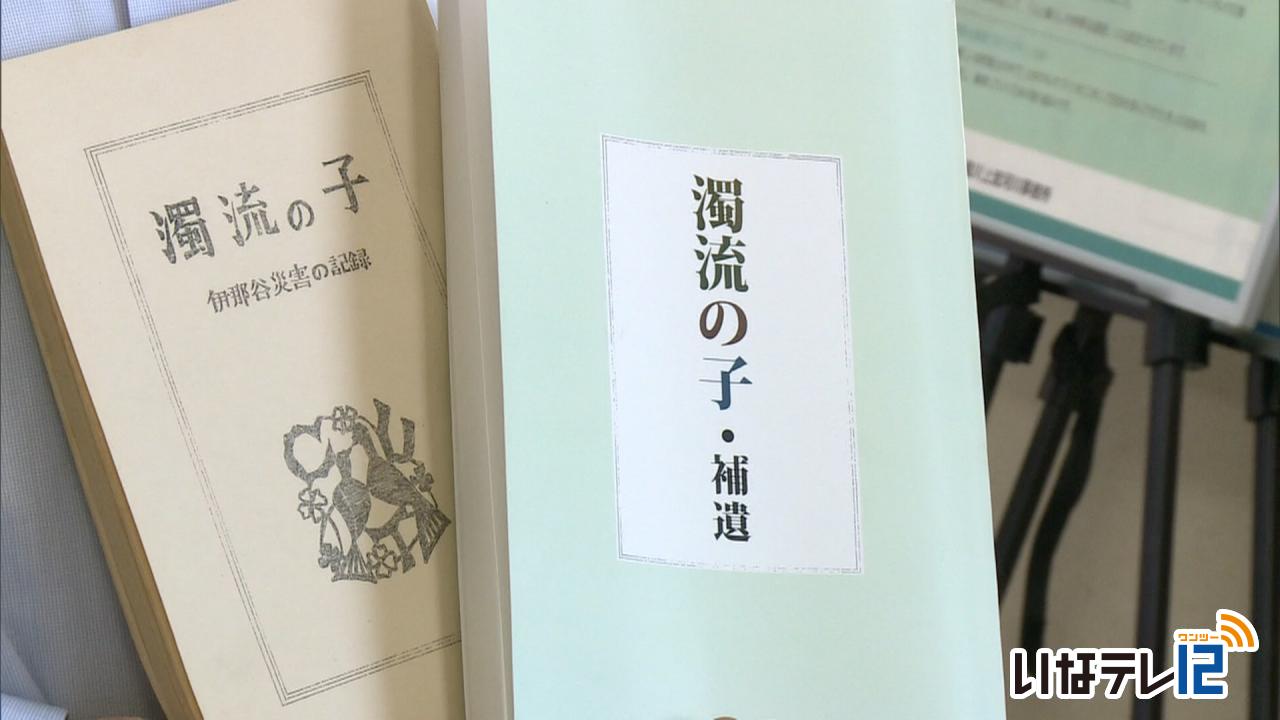

「濁流の子」完結編 災害伝承を引き継ぎ

昭和36年に伊那谷に甚大な被害をもたらした災害「三六災害」。被災した子どもたちの作文を収集した本「濁流の子」の完結編が、きょう、駒ケ根市の国土交通省天竜川上流河川事務所に寄贈されました。

25日は、「濁流の子」の作者の碓田榮一さんから、天竜川上流河川事務所の伊藤 誠記事務所長に、シリーズ完結編となる「濁流の子・補遺」30冊が贈られました。

三六災害は、昭和36年に伊那谷に甚大な被害をあたえた災害で、各地で氾濫・土砂災害が発生し、99人が亡くなりました。

発災当時高校2年生だった碓田さんは、災害を体験した1000人の小・中・高校生から作文を集めました。

集めた中から80点を抜粋し、3年かけて200ページの文集「濁流の子」にまとめ、ガリ版印刷で昭和39年に自費出版しました。

その後、三六災害から30年の節目となる平成3年には、濁流の子の初版が復刻され、平成5年には、碓田さんや三六災の経験者による座談会の記録を中心に、新たな記録として編纂された「続・濁流の子」が発行されました。

今回、天竜川上流河川事務所に贈られた「濁流の子・補遺」です。

補遺とは、書き漏らしたことなどを後から補うことの意味で、「濁流の子」に収録できなかった700人分の作文や、当時全国から寄せられた激励文などが675ページにまとめられています。

こちらも碓田さんが自費出版し、濁流の子シリーズの完結編として位置づけられます。

碓田さんは、補遺のデータや集めた作文も天竜川上流河川事務所に贈るとしていて、事務所では、本とともに災害伝承に役立てていきたいとしています。

-

全県に夏期食中毒注意報発令

長野県はこの夏初めての夏期食中毒注意報を、25日から27日までの3日間、全県に発令

しました。

長野県では、気温・湿度ともに高い日が続いていて、食中毒の原因となる細菌が非常に増えやすくなっているとして、注意を呼びかけています。

食中毒防止のポイントとして、トイレの後や調理前の手洗いの徹底、食材の冷蔵庫や冷凍庫での保管や、充分に火を通して食べることを挙げています。

なお県内では今年度25日現在で、5件242人の食中毒が発生しています。

-

上農「花市」今年が最後

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒が盆花を販売する伝統行事「花市」が今年で終了します。

24日は、来月12日の販売に向け、準備に参加する生徒を対象とした説明会が開かれました。

花市は終わりますが上伊那農業高校では、それぞれのコースの特色を活かし、いろいろな場面で地域と関わりをもっていくとしています。

花市は、昭和28年から続く伝統行事で、今年で67回を数えます。

上伊那農業高校によりますと今年は、日照不足の影響で丈が短く品質が今一つだということです。

品質や花の数が揃うか心配だったため販売の中止を考えたということですが、農業クラブ会長の堀田陽(はる)生(き)さんは、「最後なので感謝を伝えたい」と販売することを決めたということです。

上伊那農業高校の花市は、8月12日に伊那市のいなっせ北側広場とJR伊那北駅前で行われます。

-

自動配車タクシー西春近地区で

伊那市の白鳥孝市長は、人口知能AIが最適な配車やルートを示すドアツードア乗合タクシーの実証実験を今年度、西春近地区で行う考えを示しました。

24日は市役所で定例記者会見が開かれました。

実証実験は、今年3月に伊那市高遠町と長谷の一部で行われました。

ドアツードア乗合タクシーは、AI自動配車システムが搭載されていてAIがリアルタイムで効率的な走行ルートを決め、車内のタブレット端末を通じてドライバーに指示を出します。

伊那市では、2021年度の実用化を目指していて、今年度は西春近地区で実証実験を行う予定です。

-

2日連続30度超え真夏日

24日の伊那地域の日中の最高気温は32.2度で、2日連続の真夏日となりました。

伊那市役所裏のせせらぎ水路では、親子が水遊びをしていました。

長野地方気象台によると伊那地域では午後2時44分に32.2度を記録しました。

向こう1週間は、前半は平年並みですが、後半は高気圧に覆われて気温の高い日が続くということです。

上伊那広域消防本部によると、24日午後3時現在熱中症とみられる症状で1人が病院に搬送されたということです。

気象台では、水分をこまめにとるなどして熱中症対策をするよう呼びかけています。

-

中国人留学生が副市長を表敬訪問

7月23日から25日まで伊那市にホームステイしている中国人留学生2人が24日、伊那市役所を訪れ、林俊宏副市長に挨拶をしました。

ホームステイをしているのは、東京大学に通い日中の国際関係を学んでいる楊夢倩さんと、同じく東京大学で都市工学を学んでいる蔣敏さんです。

伊那市長谷で農家民宿を営む市ノ羽幸子さん宅に宿泊しています。

2人はこの日、午前中にいなっせや伊那中央病院などを、午後は高遠石工の石仏などを見学しました。

ホームステイは長野県日中友好協会が、若い世代で日中間の友好を深めようと毎年この時期に開いていて、今年で29回目となります。

長野県内では22人の留学生がホームステイしています。

-

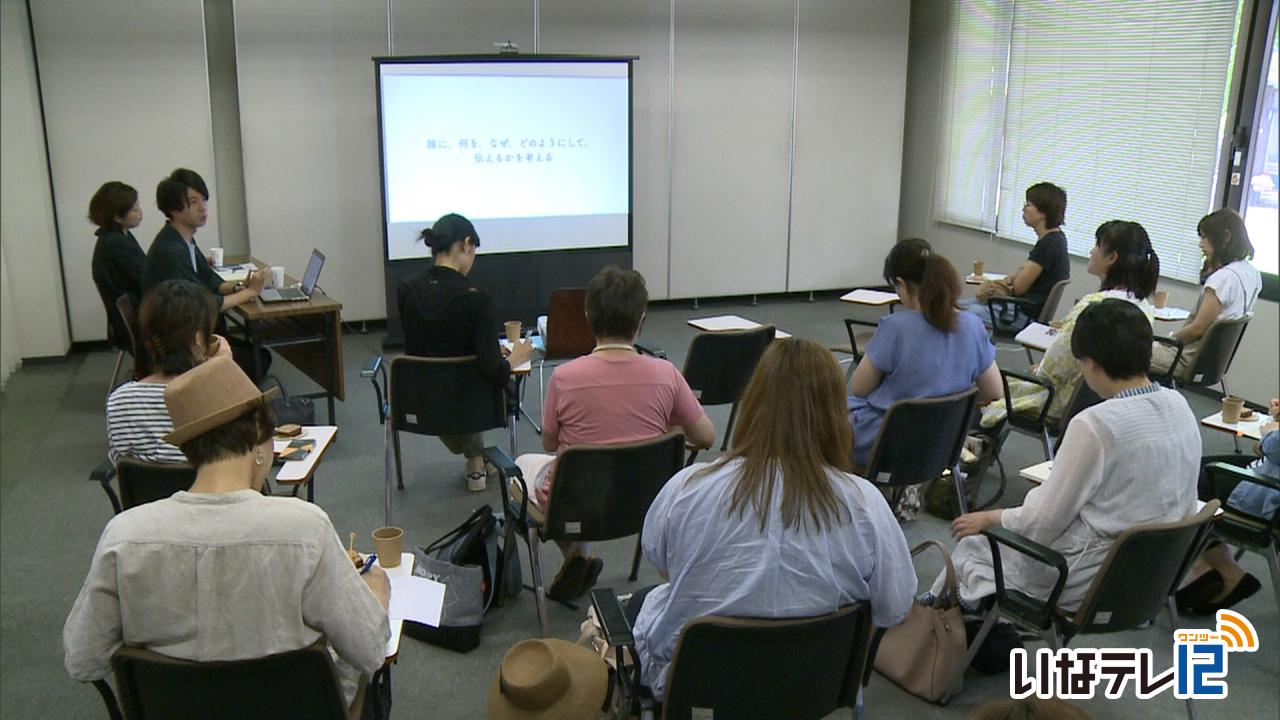

ママたちが情報発信を学ぶ

伊那市は子育て中の母親を対象に自宅で行える情報発信に関する講座「目指せ!ママクリエーター!!カメラ&ライティング講座」を24日初めて伊那図書館で開きました。

講座には、上伊那を中心におよそ20人が参加しました。

講師は伊那市地域おこし協力隊の田中聡子さんと、市内でデザイン事務所を経営する小澤純一さんが務めました。

出版社に勤務していた田中さんは記事に関して「口コミや情報、商品紹介など自分の得意とする分野を見つける事が大切だ」と話していました。

仕事での情報発信について小澤さんは「見てもらう人の性別、年代、状況をイメージする事が大切です。特にSNSでは瞬時に判断するのでインパクトのある写真と、その見出しがカギとなります」と話していました。

この講座は、あと2回予定されていて、来月は取材方法や記事の書き方について行います。

-

少林寺拳法でIHへ 出場報告

箕輪中出身で東海大諏訪高校3年の千葉典胤さんと、1年の浅川友来さんが、少林寺拳法の組演武と団体演武で全国高校総体・IHに出場します。

22日は2人が箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長にIH出場を報告しました。

少林寺拳法は、動きの正確さ、スピード、気合などの項目で採点が行われます。

東海大諏訪、3年の千葉さんと1年の浅川さんは、県大会の組演武で2位、6人で行う団体演武で1位になり、2種目でIHに出場します。

千葉さんは「最後の大会なので、自分ができるすべてを出し切りたい」、浅川さんは「先輩の最後の大会で良い結果が出せるよう頑張りたい」と話していました。

IHの少林寺拳法は、来月2日から宮崎県で開催されます。 -

伊那市長谷地区光化安全祈願

伊那市は、今後高度化する放送サービスに対応するため、長谷地区のケーブルテレビの伝送路を今年度中に光ファイバー化します。

23日は、伊那市長谷総合支所の有賀賢治支所長をはじめ、工事関係者などおよそ20人が伊那市の坂下神社で工事の安全を祈願しました。

伊那市は、長谷地区のケーブルテレビの伝送路の光ファイバー化を進めていて、今年度中の全域敷設を目指しています。

光化の事業におよそ2億円を計上し、1億円は国の補助で賄います。

光ファイバー化することで、高精細な4K・8K放送に対応したテレビサービスや高速インターネットなど、より高度なサービスを受けることができます。

2018年度末時点の長谷地区のケーブルテレビの加入世帯は全世帯の90%にあたる680世帯となっています。 -

大暑 30度超え真夏日

23日は、二十四節気のひとつ、大暑です。

一年で最も暑い頃とされています。

23日の伊那地域の日中の最高気温は午後3時39分現在32.1度を記録し、平年を3度上回りました。

長野地方気象台によりますと、この先一週間は晴れの日が続き、最高気温は平年並みの30度前後になるということです。

-

園児たちトンボの楽園で観察会

伊那市新山のトンボの楽園で2日、富県保育園と新山保育園の園児達が、日本一小さなトンボハッチョウトンボを観察しました。

同じ富県地区にある富県保育園と新山保育園は、5年ほど前から交流をしています。

観察会は、園児同士に交流してもらおうと開かれたもので、各園の年長園児合わせて21人が、参加しました。

ハッチョウトンボは日本最小のトンボで、体長はおよそ2センチです。

園児達は、ハッチョウトンボを探したり、池の周辺で追いかけっこなどをして楽しんでいました。

同じ富県地区の富県保育園と新山保育園は、一昨年からトンボの楽園での交流を企画していましたが、天候不良により開催できませんでした。

そのため、今回が初めてだということです。

富県保育園と新山保育園では今後も、川遊びなどをして交流するということです。 -

幻のそば入野谷在来種 種まき

信州そば発祥の地伊那そば振興会は23日、伊那市長谷浦のほ場で、幻のそば「入野谷在来種」の種まきを行いました。

この日は伊那そば振興会や信州大学などの関係者10人ほどが、8アールのほ場に、手押しの機械を使って入野谷在来種の種をまきました。

入野谷在来種は、一般的なそばの実よりも小粒で、打ったそばは香りが豊かなのが特徴です。

入野谷在来種は、戦時中まで伊那市の高遠町長谷地域にまたがる入野谷郷の各家庭で栽培されていましたが、終戦後の食糧難で収穫量の多い品種へと移り変わり、消えていきました。

伊那そば振興会のメンバーが在来種が残っていないか探していたところ、6年前に塩尻市の長野県野菜花卉試験場で見つかりました。

伊那そば振興会が4年前から浦のほ場で種をまき、徐々に種の数を増やしてきました。

9月中旬に80キロのそばの実の収穫を予定しています。

11月には高遠町内のそば店で初めて一般に提供したいとしています。 -

県道に落石 全面通行止め

伊那市東春近田原と宮田村を結ぶ、県道車屋大久保線で、22日夜から23日にかけ落石がありました。

現場付近は法面工事のため当面の間全面通行止めとなります。

落石があったのは、東春近田原の北の城橋付近で、直径60センチほどの石が確認されたということです。

現場周辺は、6月末から法面工事による時間指定の通行規制が行われていましたが、工事終了となる2020年3月9日までの間全面通行止めとなります。 -

豚コレラ調査捕獲地域に追加

伊那市、箕輪町、南箕輪村の10キロ圏内で見つかったイノシシから豚コレラの陽性反応が出たことを受け長野県は22日、3市町村を野生イノシシの調査捕獲地域に追加しました。

調査捕獲地域に指定されたことから、エリア内でイノシシが捕獲・発見された場合、松本市の衛生保健所で検体の遺伝子検査を行うことになっています。

県では感染拡大を防ぐため、山林に入ったあとは、靴底などの泥をよく落とし、下山後1時間程度は養豚農場に近づかないよう呼びかけています。 -

弥生野球部に寄付・メッセージ

第101回全国高校野球選手権 長野大会で準優勝した伊那弥生ケ丘高校野球部に寄せられた寄付金やメッセージが23日、野球部に届けられました。

この日は、同窓会の下島典子会長と、野球部後援会の田中俊彦会長が学校を訪れ、寄付金やメッセージをキャプテンの向山大介さんと副キャプテンの登内遥平さんに手渡しました。

伊那弥生ケ丘高校は、夏の大会で野球部創部以来初の決勝進出を果たし、決勝戦では飯山高校に4対5で惜しくもサヨナラ負けをしました。

寄付金は、決勝戦の会場に向かうバスの中で集められたもので、およそ150人から寄付がありました。

また、試合を見た人から寄せられたメッセージも渡されました。

向山主将は「本当に多くの人に支えられていることを感じる。悔しさを後輩達に晴らして欲しい」と話していました。

登内副主将は「歴史に名を刻むことができたのはうれしいが、支えてくれたみなさんに本当に感謝です」と話していました。

寄付金は野球部の備品購入などに充てられるということです。 -

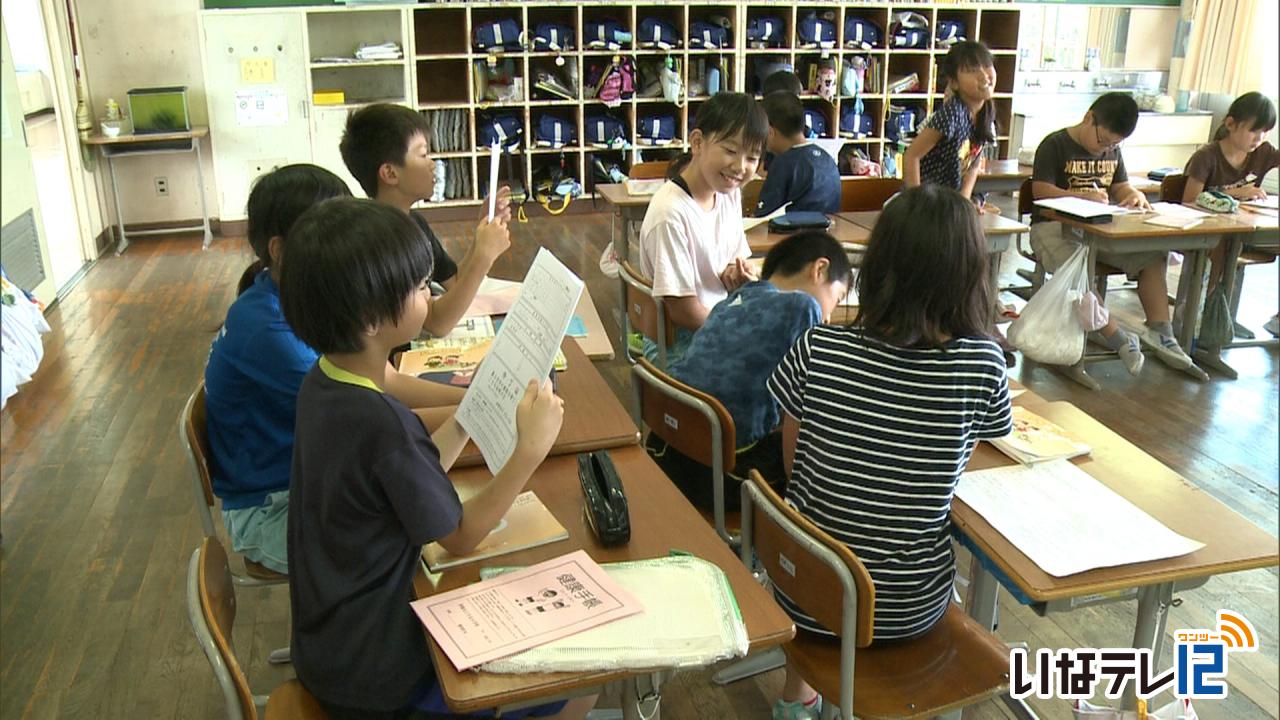

いよいよ夏休み! 1学期終業式

伊那市の手良小学校で23日に1学期の終業式が行われ、24日から28日間の夏休みが始まります。

手良小学校の4年生の教室では、児童が1学期の思い出や夏休み、2学期に頑張りたいことを発表し、担任から通知表を受け取っていました。

通知表を受け取った児童らは、通知表に書かれた担任からのメッセージなどを読んでいました。

手良小の夏休みは、あすから8月20日までの28日間となっています。

夏休みの楽しみについて児童は「甲子園に野球を見に行くこと」、「新潟の海にいってお父さんに浮き輪を引っ張ってもらうこと」などと話していました。

体育館で行われた終業式では、1・2年生が1学期に取り組んだことを発表していました。

斉藤辰幸校長は「夏休みは、自分の役割を考えて、家族や友達のために、できることをやってみましょう」と呼びかけていました。

手良小学校では、8月21日から2学期が始まる予定です。

-

ピザ窯小屋作り基礎作り

南箕輪村の南箕輪小学校4年1組の児童は22日、小学校敷地内にあるピザ窯を守る小屋作りをしました。

児童は、建物の土台となるためのモルタルを練ったり、砂や石を運び、セメントと混ぜる作業をしました。

長野県建築士会上伊那支部によると、小屋の基礎部分を作る作業では、水平を取り、高さが一定になることが重要だということです。

児童は、建築士会のメンバーに教わりながら作業をしました。

次回は、木の柱を組むためのほぞ作りや加工の工程を学ぶ予定です。

-

伊那市とゼンリン災害時地図供給に関する協定締結

伊那市と株式会社ゼンリン松本営業所は、災害時における住宅地図などの供給に関する協定を22日、結びました。

この日は、伊那市役所で調印式が行われ、白鳥孝市長とゼンリン松本営業所の上野修所長が協定書を取り交わしました。

協定は、ゼンリンが広域図や住宅地図帳などを災害時に活用してもらおうと結ばれたものです。

災害対策本部が設置されている期間、住宅地図の複製も可能になるほか、インターネット上での閲覧もできるということです。

白鳥市長は、「自然災害など起きた時の被害状況の把握や復旧に当たって適切な情報が必要になってくる。有効活用したい」と話していました。

ゼンリンの災害時における住宅地図の提供については、伊那市のほかに県内の10市町村と協定を結んでいるということです。 -

国道153号をで上伊那一斉に交通安全啓発

22日から31日までの夏の交通安全やまびこ運動に合わせて、上伊那8市町村の国道153号で街頭啓発が、22日に一斉に行われました。

このうち、箕輪町のイオン箕輪店前では交通指導所が設けられ、通勤中のドライバーに啓発グッズが手渡されました。

県では、地域の交通事情を踏まえた啓発活動を行おうと、今回初めて地域別にテーマを設定しました。

上伊那地域振興局などでつくる交通安全運動推進上伊那地方部では、「伊那谷Safety D-R1Vℇ大作戦」と題し、伊那谷を南北に縦断する国道153号での交通事故防止を運動の重点に置きました。

今日は、伊那警察署の職員や交通安全協会の会員などおよそ120人が参加し、安全運転を呼び掛けていました。

伊那署管内の人身事故件数は118件と前の年と比べて29件減少していますが、死者は3人と2人多くなっています。

-

二胡とフルートのイベント開催

音楽を通して区民の絆を深めようと、二胡とフルートの演奏グループによるイベントが20日、箕輪町の松島コミュニティーセンターで開かれました。

前半は、上伊那の二胡の演奏グループ「二胡楽胡」による演奏が行われ、7曲を披露しました。

後半は、南箕輪村のフルートの演奏グループ「南箕輪アンサンブル」が、11曲を演奏しました。

今回のイベントは松島分館が開いたもので、会場には40人ほどが集まりました。

日向聖一分館長は「松島区初の音楽イベントです。音楽を通して区民の絆が深まれば嬉しいです」と話していました。

-

8月17日どろカップ開催

田んぼに水を張り泥の中でサッカーを楽しむ、どろカップが来月17日に伊那市内で開かれます。

22日会場となる伊那市役所東側の田んぼに水が入れられました。

どろカップは伊那商工会議所青年部が3年ぶりに開催するもので

元号の令和にちなんで大会名を2019どろカップ令<zero>としています。

青年部のメンバーは大会に備え会場の休耕田で石拾いをしたり草を刈ったりしていました。

大会は全国から24チームを集めて行われます。

予選は3チームごとの8グループにわかれ2試合を行い各グループの1位と2位が決勝トーナメントに進むことができます。

また決勝トーナメントに進めなかったチームもサブイベントとして泥綱引きが行われます。

そのほか子ども対象イベントとしてちびっこ宝探しなども計画されていて訪れた人全員が1日楽しめる大会となっています。

どろカップは来月17日に伊那市役所東の休耕田で行われることになっていて申込方法など詳しい内容は伊那商工会議所青年部のホームページに掲載されています。

-

13事業 1,000万円分内定

今年度の長野県地域発元気づくり支援金2次分で上伊那地域の

13事業、1,000万円分が内定しました。

県が19日公表したもので内定したのは伊那市の高遠石工の映像記録、情報発信事業に276万円。

箕輪町の豊島区との教育芸術スポーツ交流事業に54万円などです。

2次募集には14団体から16件1,700万円の要望があり選定委員会による審査が行われました。

県によりますと3次募集は行わないということです。

1211/(水)