-

最高気温31.4度 5月の観測史上4番目の暑さ

20日の伊那地域の最高気温は、5月の観測史上4番目に高い31.4度となり、今年初めての真夏日となりました。 20日の伊那地域は、最高気温が午後3時22分に31.4度となり、5月の観測史上としては4番目の暑さとなりました。 なお5月の観測史上1位は2015年5月27日の31.8度です。 南箕輪村の大芝高原味工房では、暑さを凌ごうとジェラートを食べる人の姿が多く見られました。 伊那市東春近の三峰川榛原河川公園では木陰で涼む親子連れの姿が見られました。 長野地方気象台では、21日は20日よりも気温が高くなると予想していて、この先の一週間は平年より気温の高い日が続くということです。 上伊那広域消防本部によりますと、午後4時30分現在熱中症とみられる症状で男性1人が病院に搬送されました。 消防ではこの時期は暑さに体が慣れていないため熱中症になりやすいとして、水分補給を十分にすることや、涼しい場所で休憩をとることなどをよびかけています。

-

木下区ふれあいハイキング

箕輪町木下区で恒例のふれあいハイキングが20日行われました。 木下区の旗を先頭に区民およそ200人が、木下南保育園から大芝高原までのおよそ5キロを歩きました。 木下区のふれあいハイキングPは、区民の交流を目的に木下区青少年健全育成会が行っています。 30年以上続く恒例行事だということです。 木下区青少年健全育成会では「子供と大人が一緒に楽しめる機会を大切にし、今後も行事を続けていきたい」と話していました。

-

伊那商工会議所青年部が初企画 移住者らと交流会

転勤などで県外から伊那地域に来ている人たちと地域住民は、20日田植えで交流しました。 伊那市東春近田原の9アールの田んぼで田植えを体験しました。 交流会には県外から伊那地域に転勤などで来ている5人を含め55人が参加しました。 この交流会は、農業を通して伊那市の良さを知ってもらおうと伊那商工会議所青年部が初めて企画しました。 収穫した米はハロウィンイベントでカレーで提供する計画です。 野菜は上伊那農業高校に提供を依頼していて、肉はジビエを活用していくとしています。 今後は、年間を通して草取りや稲刈りなどを行い交流を深めていくということです。

-

経ヶ岳バーティカルリミット 816人が参加

新緑の中、経ヶ岳山頂を目指すトレイルランニングレース「経ヶ岳バーティカルリミット」が20日、南箕輪村の大芝高原を発着に行われました。 午前10時30分に、全長21キロのロングコースがスタートしました。 標高2,296メートルの経ヶ岳を目指すバーティカルリミットは今年で3年目で、ロングコースには県内外から551人が出場しました。 標高差はおよそ1,500メートルあり、途中、厳しい山道のコースも走ります。 この日は暑い一日となりましたが、参加者は、木が生い茂る山道を気持ちよさそうに駆け抜けていました。

-

小学1年生の女子児童が車と衝突し死亡

20日午前11時頃、伊那市山寺で、小学1年生の女子児童が普通乗用車と衝突し、死亡する事故がありました。 伊那警察署の発表によりますと、死亡したのは、伊那市御園の小学1年生 宮下凜さん6歳です。 事故は、伊那市上牧の57歳女性が運転する普通乗用車が、国道153号からJR飯田線方面に向け市道を走っていたところ、南信森林管理署側から横断していた宮下さんと衝突したものです。 宮下さんは伊那市内の病院に搬送されましたが、午後0時10分死亡が確認されました。 伊那警察署では事故の原因について調べを進めています。

-

日本女子ソフトボールリーグ戦でエスコート務める

日本女子ソフトボール1部のリーグ戦が20日、伊那市の伊那スタジアムで行われました。 大会では小学生女子のアルプスい~なちゃんソフトボールクラブと東部中ソフトボール部が選手入場のエスコートキッズを務めました。 東部中ソフトボール部は1塁側で整列し入場前には選手たちとハイタッチを交わしていました。 アルプスい~なちゃんソフトボールクラブは3塁側から選手をエスコートして入場しました。 試合前のセレモニーでは花束贈呈や始球式も行われ会場を沸かせていました。 伊那市では8年ぶりとなる日本女子ソフトボールリーグの試合には約1500人が集まりました。 試合は見ごたえのある接戦となりファンを喜ばせていました。 憧れの選手と身近に接し、プレーを観戦した子どもたちは盛んに声援を送っていました。 日本女子ソフトボール1部のリーグ戦は21日も伊那スタジアムで行われます。

-

シニア大学伊那学部 81人が入学

高齢者が幅広い知識を身に付けるシニア大学伊那学部の入学式が19日、伊那合同庁舎で行われました。 シニア大学は高齢者の社会参加を進めようと長野県長寿社会開発センターなどが行っているものです。 入学生を代表して中川村の米澤廣明さんは「友達の輪を広げ地域社会の一助になれるよう精進していきたい。」とあいさつしました。 今年度の入学生は男性28人、女性53人、合わせて81人で最高齢は80歳、平均年齢は68歳です。 シニア大学では2年間で35の講座が計画されていて健康づくりや地域の歴史文化などについて学びます。

-

20日・21日 日本女子ソフトボールリーグ1部 伊那大会

日本女子ソフトボールリーグ1部の試合が20日と21日の2日間、伊那市の伊那スタジアムで行われます。 19日は伊那スタジアムで練習が行われ選手たちが20日からの試合に備えていました。 伊那で試合をするのは、現在首位を走るトヨタ自動車レッドテリアーズなど4チームです。 日本女子ソフトボールリーグは1部と2部がありそのうち1部は12チームが所属しています。 トヨタ自動車は伊那市出身の宮下雅志さんがコーチを務めています。 宮下さんは元長野県代表選手で国体でも活躍しています。 また2008年の北京オリンンピックアメリカ代表のピッチャー、モニカ・アボット選手もいます。 伊那大会は20日が日立対日本精工と戸田中央総合病院対トヨタ自動車、21日がトヨタ自動車対日立と日本精工対戸田中央総合病院となっています。 チケットは当日一般が1,400円、中高生は1,000円で両日とも午前10時30分試合開始です。

-

京都出身18歳 高遠町で馬方修行

京都出身の18歳の女性が、伊那市高遠町で馬を使った農林業を行っている馬方・うまや七福(しちふく)に弟子入りし、住み込みで研修を行っています。 うまや七福で研修を受けているのは、京都出身の山中 菜都(なつ)さん18歳です。 働く馬に関係する仕事がしたいとインターネットを検索していたところ、馬を使って畑を耕す馬耕や、木材を搬出する馬搬を行っているうまや七福にたどり着きました。 高校3年生の夏、1か月間、うまや七福で過ごし、卒業後、4月からここで研修を受けています。京都からバイクを運転して、高遠町に来ました。 18日は、うまや七福の横山 晴樹さんが借りている田んぼで、代かきを行いました。 馬耕や馬搬を行っている馬方の仕事は現在全国的にも珍しいということです。 馬は水を嫌がるということで、代かきは特に神経を使います。 山中さんは、横山さんのサポートをしながら、歩みを進めていました。 山中さんは、横山さんの家族とともに暮らしながら、馬との暮らし方を学びます。 研修期間は1年間を予定しています。

-

上農アツモリソウ 栽培から10年で初の開花

南箕輪村の上伊那農業高校で人工栽培しているホテイアツモリソウが、研究を始めて10年目となる今年、初めて開花しました。 開花したアツモリソウです。 3日につぼみを付けているのを担当の教諭が見つけ、18日に完全に開花したという事です。 上伊那農業高校のバイテク班では平成19年から地域の人の依頼を受け、アツモリソウの種から苗を育てる方法で増殖に取り組んでいます。 自然界ではアツモリソウが種から発芽するのに2年かかり、苗まで育つ確率は10万分の1だということです。 今回花が咲いたのは研究がスタートした平成19年に播種し無菌培養したもです。 これまでの研究の積み重ねにより、無菌状態ではよい苗が育つようになったと言います。 しかし、無菌室から出すと枯れてしまう物が多く、今後の課題となっています。 上伊那農業高校では、昨年度から、県の認定を受け美ケ原のアツモリソウの保全活動に取り組んでいて、今回の開花で「活動に弾みをつけたい」と生徒たちは話していました。

-

西町区美術作品展 21日まで

伊那市西町の区民による美術作品展が西町公民館で開かれています。 会場には、書や絵画、手芸作品などおよそ100点が並んでいます。 西町区では、秋に行事が重なるため春に区民の作品の発表の場を設けようと毎年この時期に展示会を開いています。 会場には、高さ1メートルほどの吊るしびなや、盆栽と写真・両方の趣味を活かして作ったカレンダー、粘土で作った花などが並んでいます。 西町区の兼子文徳区長は、「作品展を通して、地域との関わりを大切にしていきたいです」と話していました。 西町区民の美術作品展は、21日(日)まで、西町公民館で開かれています。

-

クラス対抗 校歌コンテスト

クラス対抗で校歌の歌声を競うコンテストが12日伊那市の西箕輪中学校で行われました。 コンテストはクラスの団結を高めようと行われているもので5年目となります。 西箕輪中学校は各学年2クラスずつあり6クラスが歌声を競いました。 12日は保護者も招かれ生徒たちは力強い歌声を披露していました。 審査は尾形浩校長など3人が務め3年東組が最優秀に選ばれました。 審査を務めた教諭は「歌っている姿を見て、みんなが一生懸命中学生活を送っていると感じた。コンテストは学校の良き伝統になる」と話していました。

-

マレットゴルフまっくん大会 130人参加

「第14回 マレットゴルフまっくん大会」が今日、南箕輪村の大芝高原マレットゴルフ場で開かれました。 大会には上伊那をはじめ諏訪や木曽からおよそ130人が参加しました。 36ホール、パー144で行われ、参加者は小気味良いスティックの音を響かせていました。 参加者の中には、90歳を迎えた人もいてプレーしていました。 大正15年生まれの根橋宗男さんです。 根橋さんは、70代後半からマレットゴルフを始めました。 特に、大芝のコースは平坦なので適度な運動になると話します。 大会の結果、総合優勝は伊那市の林茂良さん 男子の部優勝は南箕輪村の宮嶋春雄さん 女子の部優勝は箕輪町の中島きくゑさんでした

-

箕輪町と豊島区 映像で協定締結へ

箕輪町と東京都豊島区・そしてそれぞれの地元ケーブルテレビ局が、映像を使った交流人口拡大のための協定を27日に取り交わします。 先月には、豊島区の担当者が箕輪町に、今週に入り町の職員や伊那ケーブルテレビジョンの社員が、豊島区の庁舎や、見どころを訪れるなどして打ち合わせが進められてきました。 箕輪町と豊島区は、平成17年に防災協定を締結し、その後も職員の人事交流やイベントへの参加などで交流を進めてきました。 さらなる交流人口の拡大を目指して、町と区、そして豊島ケーブルテレビネットワークと伊那ケーブルテレビジョンの4者が、協定を締結することになりました。 協定により、ケーブルテレビ局同士で映像や番組の交換を行い、互いが交流都市であることを住民に周知するとともに、それぞれの地域の魅力をPRすることができるようになります。 協定書の取り交わしは27日のセーフコミュニティ再認証式典に合わせて行われます。 なお、豊島区には、姉妹・友好・交流都市が50市町村ありますが、映像に関係する協定の締結は箕輪町が初めてとなります。

-

箕輪町すくすく子育て講座 親子で弁当作り

箕輪町の今年度の子育て講座が18日に開講し、子供用の弁当に添える簡単な料理を親子で作りました。 町内の親子9組16人が参加しました。 町の栄養士が講師となり、弁当に添える簡単な料理を3品作りました。 半分に切ったハムとスライスしたキュウリを重ねて巻いて一品完成しました。 ちくわの穴の中にソーセージを入れ、エンドウマメを飾りつけると「ちくわのお花」になります。 茹でてつぶしたジャガイモにチーズとマヨネーズを混ぜた「チーズポテト」は、ラップで茶巾搾りにして形を整えました。 完成すると、子供用の弁当箱につめていました。 箕輪町のすくすく子育て講座は年間を通して月に1回程度開かれています。 次回は6月23日で、音楽に合わせて体を動かすリトミックを町文化センターで行う予定です。

-

信州大学農学部 りんごの発泡酒シードルの販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したりんごを原料にした発泡酒・シードルが完成し、18日から販売が始まりました。 農学部で販売が始まったのは、植物資源科学コースの2年生が実習で栽培・収穫したフジを使ったシードルです。 伊那市美篶の伊那ワイン工房で醸造しました。 シードルは去年初めて販売し、今年で2年目になります。 すっきりした飲み心地を残したまま去年より甘味のある仕上がりになったという事です。 しかし、去年9月の長雨の影響でりんごの収量が減ってしまったため、今年は375ml入りのハーフボトルの販売のみで、270本の限定となっています。 シードルは1本税込み千円で、信大農学部の生産品販売所で購入できます。

-

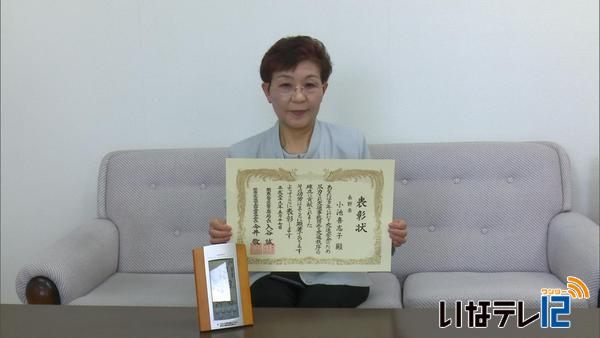

伊那交通安全協会 小池女性部長が功労者表彰

長年にわたる伊那交通安全協会女性部長としての活動が認められ、箕輪町木下の小池喜志子さんが、交通安全功労者として表彰されました。 18日、小池さんが伊那警察署を訪れ、熊谷猛彦署長に受賞の報告をしました。 小池さんは、交通安全功労者に贈られる関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会会長の連名表彰を、17日に埼玉県で受けました。 平成24年から箕輪町安協の女性部長を2年間つとめ、平成26年から現在まで伊那安協の女性部長をつとめています。 女性部の主な活動として、交通安全を呼びかける30秒のコマーシャルの制作を行っています。 女性部のメンバーが企画、出演し、信州伊那スマートドライバーのPRや運転中の携帯電話の使用禁止、夜間の早めのライトの点灯など、交通規則やマナーなどを説明して安全運転を呼びかけるものです。 ほかに、保育園や高齢者の集まりに出向き、啓発活動を行っています 熊谷署長は「今回の受賞は熱心に取り組んで頂いた結果だと思う」と話していました。 県内では交通安全功労者として今回16人が表彰されています。

-

伊那市の鳩吹公園 ツツジが見ごろ

伊那市横山の鳩吹公園で、ツツジの花が見ごろとなっています。 公園内には10種類3万本のツツジが植えられています。 現在見ごろとなっているのは八重咲きのヨドガワツツジと、小ぶりの花をつけるキリシマツツジです。 種類の違うツツジが少しずつ時期をずらして咲くため、公園全体では6月はじめ頃まで楽しめるという事です。

-

南箕輪中学校伝統の経ヶ岳強歩大会

今年で65回目となる南箕輪中学校伝統の経ヶ岳強歩大会が、17日に開かれました。 1年生から3年生まで、全校生徒450人が、大芝高原内に設けられたスタートラインに立ちました。 午前7時、一斉にスタートしました。 南箕輪中学校の経ヶ岳強歩大会は、今年で65回目となる伝統行事です。 沿道には地元の住民が応援にかけつけ声援を送っていました。 コースは標高2,035メートルの8合目までの8.3キロで、スタート地点との標高差は1,200メートルです。 スタートから30分ほどすると早い生徒は2合目に着きました。 ここからは、傾斜のきつい、細い登山道になります。 強歩大会の前には、PTAなどが登山道の整備を行ったという事です。コースの途中には、生徒が書いた応援メッセージのボードが設置されていました。 大会の結果、男子は1時間35分31秒でサッカー部3年の小阪将弘君が優勝、女子は2時間5分4秒で3年の濱嶋真千子さんが優勝しました。

-

伊那市の東部中学校で「さくらプロジェクト給食」

東日本大震災後、宮城県仙台市の中学校と交流を続けている伊那市の東部中学校の生徒に、仙台市を身近に感じてもらおうと「さくらプロジェクト給食」と題した給食が、17日に提供されました。 東部中学校の栄養教諭と調理員が企画したものです。 サラダには、仙台市の名物、ずんだの材料となる枝豆と、笹かまぼこを入れています。 生徒が総合的な学習の一環で体験した御柱に見立てた春巻きもあります。 東部中学校は東日本大震災後、仙台市の高砂中学校にタカトオコヒガンザクラを贈った縁で「さくらプロジェクト」として交流を続けています。 給食は、生徒たちに仙台市を身近に感じてもらい、関心を持ってもらおうと初めて さくらプロジェクト給食は7月に2回目が予定されています。

-

伊那市民吹奏楽団 21日にコンサート

伊那市を中心に活動する伊那市民吹奏楽団は、今月21日のスプリングコンサートに向け練習に励んでいます。 伊那市民吹奏楽団は、伊那市を中心に活動するアマチュア吹奏楽団です。 昭和51年に設立され今年で40周年を迎えました。 団員およそ60人が「いい音楽をしよう」というスローガンのもと週に2回練習に励んでいます。 今年は、吹奏楽曲やポップスなど、子どもからお年寄りまで楽しめるステージだということです。 伊那市民吹奏楽団の第7回スプリングコンサートは、21日(日)の午後2時から伊那文化会館大ホールで行われ、入場は、無料です。

-

若手酪農家が乳製品をPR

南箕輪の若手酪農家は、上伊那産の生乳を使ったヨーグルトなどを村で扱ってもらおうと唐木一直村長に17日、PRしました。 17日は、村内で酪農を営んでいる若手酪農家3人とJAの職員が村役場を訪れました。 上伊那の若手酪農家などでつくる上伊那地域酪農協議会は、上伊那産の生乳を含む牛乳「酪農家のおもてなし牛乳」を2015年に販売しました。 今月3日から、新商品「おもてなしヨーグルト」を開発し販売しています。 上伊那産の生乳をふんだんに使い通常の3倍の生乳率を66%まで高めたということです。 今日は、新商品のPRと今後村の学校給食やイベントなどに使ってもらおうと訪れました。 唐木村長は「頑張っているみなさんを応援したい。保育園のイベントなどで使わせていただきたい」と話していました。 今後も、学校給食や菓子店などで供給したり温泉施設や観光施設で販売したりできるようPRしていくということです。

-

伊那市長谷で海外用の米 栽培始まる

国産米の輸出を手掛ける札幌市の株式会社Wakka Japanは、海外のヘルシー志向の消費者向けに販売する米の栽培を伊那市長谷で行っています。 代表の出口友洋さんは、4月に、自然環境が良い伊那市長谷に移住し米の栽培を始めました。 17日は出口さんが乾田直播と呼ばれる方法で種を直播きしました。 田植えは、愛知県の農場試験場が開発した専用の播種機を使います。 V字の溝を掘りホースから種を落としたあと、土をかぶせていきます。 作業の効率が良く、高齢者でも簡単に出来る他、鳥に種を食べられないことが特徴だということです。 また、出口さんは田んぼに公立よく水を入れるシステムをつくりました。 種は、通常の3倍の胚芽を持つ玄米専食用のもので栄養価が高いということです。 出口さんは、信州大学教育学部を卒業後、平成25年に国産米の海外輸出を手掛けるWakka Japanを立ち上げました。 海外で日本の無農薬米が人気があることから、自然栽培に特化した自社生産の米の輸出に取り組むことにしました。 17日は、上伊那農業高校の教諭も見学に訪れていました。 今年は、1.2tの収穫を見込んでいて、出口さんはハワイに輸出し販売したいと考えています。

-

南箕輪村北殿で住宅火災

17日午前2時半頃南箕輪村で住宅を焼く火事がありました。 この火事によるけが人はいませんでした。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは南箕輪村北殿の山口一郎さんの住宅です。 この火事により木造一部2階建ての住宅およそ140平方メートルが全焼しました。 家にはともに70代の山口さん夫妻が住んでいて2人は火事に気づき逃げたため無事でした。 伊那警察署では屋内から火が出たものとみて原因について調べを進めています。

-

やまびこソフトボール連盟リーグ戦 開幕

40歳以上のソフトボールリーグ、やまびこソフトボール連盟のリーグ戦が開幕しました。 伊那市の富士塚スポーツ公園グラウンドで15日開会式が行われ選手が今シーズンの健闘を誓いました。 開会式が終わると早速試合が行われプレーを楽しみながら親睦を深めていました。 今シーズンのやまびこリーグは錦西峰クラブが人数不足で休部となりましたが新たに遊々倶楽部が加入し前年同様の6チームの総当り戦となります。 遊々倶楽部は全国大会の出場経験もある伊那市の壮年ソフトボールチーム、Sアベニューが母体のチームで鈴木浩二監督は「ケガなくシーズンを戦いリーグを盛り上げていきたい。」と話していました。 やまびこソフトボール連盟は今年が40年の節目で運営の簡略化や経費削減を進めチームの負担を減らすことで息の長い連盟を目指すとしています。

-

第60回伊那まつり Tシャツ・うちわデザイン決まる

前身の「勘太郎まつり」から数えて今年で60回目を迎える「伊那まつり」の、Tシャツとうちわのデザインが決まりました。 16日は、デザインの審査会が市役所で開かれました。 60回の節目ということで、今年はTシャツの色が、還暦のちゃんちゃんこに見立てて赤を基調にしたデザインになりました。 審査の結果、Tシャツには、伊那市西春近の塩原亮さんの作品が選ばれました。 60の数字が龍で描かれていることや、アルプスと天竜川の構図が良いことなどが評価されました。 Tシャツは6月上旬から受付が始まり、7月中旬から販売されます。 うちわには、伊那市荒井の堀内百合子さんの作品が選ばれました。 まつりテーマの「のぞむ」の配置や、花火の構図が良いといった点が評価されました。 うちわは市役所や協賛企業に設置されるほか、踊り連に配られます。 伊那まつりは8月5日・6日に開催されます。

-

伊那市 松くい虫被害過去最大

昨年度の伊那市の松くい虫の被害量は、平成18年度に被害が確認されてから、過去最大となりました。 16日は、市役所で「松くい虫対策協議会」が開かれ、関係者およそ20人が出席しました。 会の中で昨年度の松くい虫の被害量が報告されました。 報告によりますと、昨年度の被害量は2,847立方メートルで、これまでで最も多かった平成25年度よりも500立方メートル近く多くなっています。 伊那市では「暖冬だったことにより、被害を引き起こす寄生虫を運ぶ、マツノマダラカミキリの越冬数が多かったからではないか」と推測しています。 また会では、被害拡大を防ぐための伐倒駆除(ばっとうくじょ)や樹幹注入、樹種転換などを、今年度も引き続き行っていくことが確認されました。 会長の白鳥孝市長は「被害拡大に歯止めをかけるのは難しい。被害にあった枯損木の再利用方法など、一緒になって検討してほしい」と話していました。 伊那市では、効果を発揮している地区もあるという、ドローンを活用した農薬散布の効果や規制などについても、今後研究を進めていくことにしています。

-

気仙沼へ 桜の苗木が出発

2011年3月11日の東日本大震災で被災した、宮城県気仙沼市の桜並木を復活させようと、伊那市からタカトオコヒガンザクラと枝垂れ桜が贈られます。 その苗木が16日、気仙沼に向けて出発しました。 この日は、出発式を前に高遠町片倉で、桜の積み込み作業が行われました。 気仙沼に送られるのは、タカトオコヒガンザクラ2本と、枝垂れ桜40本です。 このうち枝垂れ桜は、70歳を過ぎてから苗木の栽培を始めた守屋源一さんが、種から育てたものです。 守屋さんは「自分が育てた桜を持っていってもらえることはとてもうれしいこと。桜を通じた交流が100年、1000年と続いていったらうれしい」と話していました。 宮城県の北東に位置する気仙沼市は、津波と大規模火災による被害を受けました。 市内の桜は津波にも耐えましたが、河川堤防の整備などにより伐採されることになりました。 平成26年から2年間、復興支援で伊那市から派遣された北原浩一さんがそのことを知り、桜を贈ることはできないかと提案し、今回実現しました。 北原さんは「桜の縁を通じて、伊那市と気仙沼市との絆が深まっていけばうれしい」と話していました。 この日は、市役所で桜の出発式も行われました。 式では、高遠の固有種・タカトオコヒガンザクラ2本が積み込まれました。 白鳥孝市長は「気仙沼の桜並木が復活すれば希望にもなる。伊那市の想いも伝えてきたい」と話していました。 17日の昼頃現地に到着し、枝垂れ桜は18日に、タカトオコヒガンザクラは24日に植樹されることになっています。 なお、この事業には、ふるさと納税の寄付金が活用されています。

-

上古田保育園の園児 チューリップの手入れお手伝い

箕輪町の上古田保育園の園児は、咲き終わったチューリップの花とめしべを取る作業を16日に行いました。 チューリップは、上古田の農家でつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」が遊休農地を活用して植えたものです。 この日は、畑近くの上古田保育園の園児が訪れ、また来年花が咲くための作業を手伝いました。 球根に栄養が行くよう、咲き終わった花とめしべを取る作業を行いました。

-

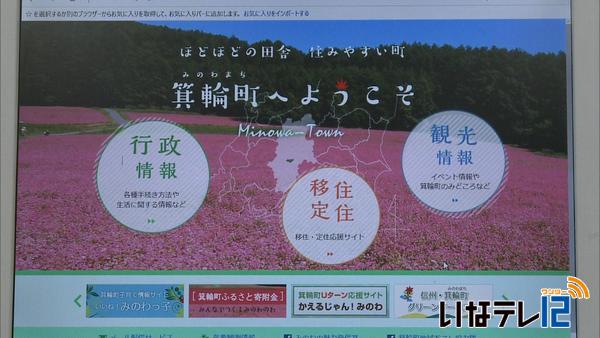

箕輪町HP 全国広報コンクールで初の入選

箕輪町の公式HPが、平成29年全国広報コンクールのウェブサイト町村部門で初めて入選しました。 箕輪町の公式HPは、去年10月に全面的にリニューアルされました。 トップページに「行政」「移住定住」「観光」の3つを設けました。 古い情報は削り、新しい情報や多く検索されているページは分かりやすい配置にしたということです。 また、町で力を入れている子育てやセーフコミュニティーのページも充実させたということです。 全国広報コンクールのウェブサイト町村部門には、全国から16点の応募があり、特選1点、入選に3点が選ばれました。 箕輪町は、今回初めて応募し、初の入選となりました。 町では、6月から町民モニターを募集し、HPや広報誌について住民の意見を聞いていくということです。

1011/(月)