-

16年前のタイムカプセル開封

伊那青年会議所は、16年前に埋めたタイムカプセルを14日に春日公園で開封しました。 2001年5月3日に、未来の自分にあてた手紙などをステンレス製の頑丈なカプセルに詰めて、伊那文化会館西側の春日公園内に埋めました。 当時小学6年生だった児童は、今では、27歳か28歳に。 伊那市、箕輪町、南箕輪村の70人が開封セレモニーに参加しました。 手紙はあらかじめカプセルから取り出し、学校別、クラス別に分けられていました。 タイムカプセルの開封は、伊那青年会議所の50周年記念事業として行ったものです。 16年前の第34代理事長から今の50代理事長にメッセージが入った包が手渡されました。 会場は、久しぶりに会う友達の輪がいくつもできて、手紙を見せ合ったり近況報告をしたりして旧交を温めていました。

-

ポレポレの丘 プレーパークで親子が休日を満喫

伊那市高遠町のポレポレの丘で14日、子どもとその家族が工作や料理を楽しみました。 ポレポレの丘を知ってもらおうと活動している住民有志「チームポレポレ」が企画したもので、およそ20人が参加しました。 ポレポレの丘には、荒廃地を活用して自然の中で遊びや料理を楽しんでもらおうと、4年ほど前に「プレーパーク」が作られました。 用意された木の端材(はざい)で自由に工作をしたり、料理を作ったりすることができます。 毎月第2日曜日にはイベントが企画されていて、この日は訪れた親子が餃子づくりを体験していました。 子ども達は、具材の量を調整しながら皮で包んでいました。 チームポレポレの丸山義貞さんは「外で遊んだり、何かを作ったりする機会が減っている。ここへ来て、自然の中でいろんな体験をしてもらいたい」と話していました。

-

春日公園 ツツジ見ごろ

伊那市西町の春日公園のツツジが見ごろとなっています。 園内には、およそ2万本のツツジが植えられていて、赤やオレンジ、紫など色とりどりの花を咲かせています。 管理する伊那市振興公社によりますと、見ごろは今月下旬までだということです。

-

南箕輪村特別職報酬 条例の額を3%引き上げ答申

南箕輪村の特別職報酬等審議会は、今年度の理事者の給料の額について、「条例に定められた額を一律3%引き上げることが望ましい」と、15日に答申しました。 15日は、審議会の髙見利夫会長らが役場を訪れ、唐木一直村長に答申書を手渡しました。 答申では、「上伊那郡内の他市町村や県内の類似団体と比較して平均水準より低めになっている。一方で、村の財政状況は健全財政を維持し、人口増加により今後業務量は増すとして、一律3%の引きあげが望ましい」としています。 現状の給料額は、村長が71万9千円、副村長が61万円、教育長が52万円となっています。 唐木村長は、「条例の額は改定させていただくが、選挙が終わったばかりなので増額するのは難しい」と話していました。 村では、6月定例議会で条例改正案を提出することにしています。

-

老舗パン屋月日夜営業再開

先月28日に閉店した伊那市西町の老舗パン屋「月日夜」は、閉店後も再開を望む声が多く寄せられたことを受け15日から営業を再開しました。 営業再開に向け12日から準備を進め、15日は、朝4時からパン作りが行われていました。 月日夜では、主人の平澤文雄さん一人で生地から菓子パンや惣菜パンを作っています。 オープン前、次々にパンが焼きあがります。 昭和22年の開業から愛されているりんごが入ったメロンパンや、15年程前に考案したクリームチーズを挟んだトライアングルが看板商品です。 これまでと同様、およそ30種類300個のパンが焼きあがるとショーケースに和子さんが並べ、午前10時にオープンしました。 次々と客が訪れ営業再開を喜んでいました。 「月日夜」は、70年にわたり営業し、後継者がいないことから先月28日に閉店しました。 しかし閉店後も営業再開を求める電話や手紙が多く寄せられ、経営する平澤さんと和子さん夫婦が、期待に答えたいと決断しました。 月日夜は、昭和22年に先代が東京でフルーツパーラーを始めその後、伊那に疎開し現在の伊那合同庁舎南側で店を始めました。 営業は、月・火・木・金曜日の午前10時から午後6時までで平澤さん夫婦は、「お客様あっての店。体が続く限り続けていきたい」と話していました。

-

伊那市防災コミュニティーセンター(仮称)安全祈願・起工式

伊那市が西町に建設する防災コミュニティーセンターの安全祈願祭と起工式が、15日、現地で行われました。 式には、白鳥孝市長を始め、区の関係者などおよそ50人が出席しました。 伊那市防災コミュニティーセンター(仮称)は、伊那市西町のウエストパーク管理センターと勤労青少年ホーム、女性プラザの跡地に建設されるものです。 建物は、鉄筋コンクリート造の平屋建てで、延床面積は1,044平方メートル、工事にかかる費用は4億2千万円です。 市役所が被災した場合には、市の災害対策本部が設置されます。 およそ190平方メートルの多目的ホールの他、会議室が2部屋、研修室、調理室など合わせて7部屋が設けられます。 大型の緊急車両を受け入れられるよう、200台分の駐車スペースが用意されます。 当初は、防災拠点のみの計画でしたが、サークル活動を行う場所を要望する声が多く寄せられたため、コミュニティーの場としても、活用していきます。 完成は、来年の5月25日を予定しています。

-

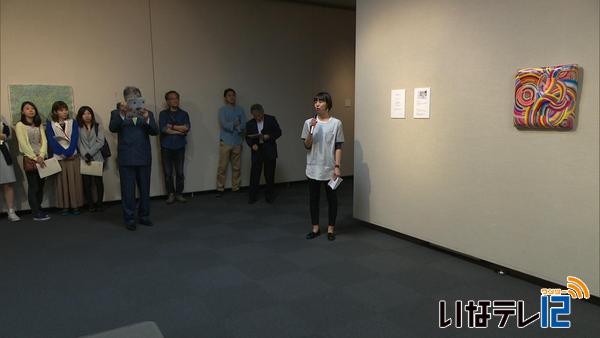

若手作家作品展 伊那市出身仲田さんの「ユメ」も展示

長野県ゆかりの若手作家の美術作品が並ぶ、「トライアル・ギャラリー2017」が伊那文化会館で開かれています。 14日にはギャラリートークが行われ、作家が作品について説明しました。 会場には、県内出身の若手作家3人の日本画、映像作品などが並んでいます。 長野県にゆかりのある30代以下の若手作家に、作品展示の場を提供しようと伊那文化会館が毎年1回、開いているものです。 ギャラリートークでは、作家が自分の作品について説明し、多摩美術大学の本江邦夫教授が講評しました。 伊那市出身の仲田朝見さんは、伊那弥生ヶ丘高校を卒業後、東京の専門学校、フランスなどで美術を学び、現在は伊那市に戻り作品作りをしています。 仲田さんは、自分が寝ている時に見た夢を、色鉛筆で描いた三角形を積み重ねて表現していると説明していました。 「ユメノナカ」も仲田さんの夢を描いた作品で、メーカーの違う色鉛筆で300色使い、三角形を積み重ねて表現しています。 6枚の紙を前後にずらして天井から吊るし、夢を見るときのフワフワしたような気持ちを表現しているということです。 仲田さんは「伊那での展示は初めてで、お世話になった人たちに見てもらいたいと思っていたので、良い機会をいただけた。自分がどんな表現をしているのかを見てもらいたい」と話していました。 本江教授は「生まれ育った伊那谷の山岳風景が三角形の原点になっているのではないか」と話し、色使いや紙の使い方などを評価していました。 「トライアル・ギャラリー2017」は、21日(日)まで伊那市の伊那文化会館展示ホールで開かれています。

-

長谷森林鉄道ウィキペディアに掲載

誰でも自由に編集することができるインターネットの百科事典「Wikipedia(ウィキペディア)」に、伊那市長谷にあった森林鉄道の情報を掲載するための作業が14日に行われました。 これは、伊那図書館や高遠町図書館などでつくる「高遠ぶらり制作委員会」が企画したもので、委員会のメンバーや一般など8人が参加しました。 参加者は前日に森林鉄道の跡を散策していて、そこで撮った写真や情報をもとにどのような内容を載せるのかなど話し合っていました。 森林鉄道は、昭和16年頃から長谷の奥地から樹木を運び出すために使われていた鉄道で、15年ほど利用され廃止となりました。 委員会では、地元の歴史や地理などの情報を、誰でも編集ができ、商用での利用も可能な「Wikipedia」に掲載することで、多くの人に伊那市のことを知ってもらうきっかけづくりをしたいと考えています。 高遠ぶらり制作委員会事務局の諸田和幸さんは「伊那市を訪れる人の中にはウィキペディアを見て来る人もいる。情報を充実させることが、県外の人が伊那市を訪れるきっかけにもなると思うので、今後も続けていきたい」と話していました。 編集した情報はすでにWikipediaに掲載されていて、徐々に充実させていくということです。

-

恩徳寺のクロユリ見ごろに

南箕輪村沢尻の恩徳寺のクロユリが見ごろを迎えました。

-

伊那北夏のシード権獲得

北信越高校野球長野県大会で、南信4位の伊那北は、14日に東信1位の上田染谷に4対3で競り勝ちました。 伊那北は、ベスト8進出を果たし、夏の大会のシード権を獲得しました。 15日は、午前9時30分から綿半飯田野球場でベスト4進出をかけて中信3位の都市大塩尻と対戦することになっています。

-

西町さわやかウォーキング

伊那市の西町区は、毎年恒例のさわやかウォーキングを14に日行い、区民が新緑の中さわやかな汗を流しました。 区民111人が参加しました。 このイベントは、子どもからお年寄りまで参加できる行事として、毎年行われていて今回で14回目となります。 この日は、伊那文化会館を発着に、伊那西小学校を折り返すおよそ8キロのコースを歩きました。 参加した人達は、普段じっくり見ることが少ない地域の風景を眺めながら歴史や文化にも触れていました。 兼子文徳区長は「さわやかな天候に恵まれ気持ち良い汗を流すことができた」と喜んでいました。 14日は、好天にも恵まれ、参加者はさわやかな五月晴れのもと、それぞれのペースでウォーキングを楽しんでいました。

-

高尾神社例大祭 つつじまつり

伊那市山寺の高尾公園で例大祭とつつじまつりが、13日に行われました。 祭りでは、自転車やおもちゃなどが当たる恒例の福引が行われ、家族連れで賑わいました。 高尾公園は、昭和4年に当時の山寺商工会が整備した公園です。 娯楽の少なかった時代に人の集まる場にしようと、昭和8年から祭りが始まりました。 当時は、農作業が始まる前の楽しみとして多くの人が訪れ、沢山の出店が並んだということです。 今年は、生憎の雨となり出店も1つだけでしたが、関係者らは85回続いた祭りを今後も続けていきたいと話します。 園内には、様々な種類のつつじおよそ600本が植えられていて、現在見ごろとなっています。 つつじは、20日頃まで楽しめるということです。

-

駒ヶ岳ロープウェイ50周年記念オリジナル純米大吟醸 販売

日本で最も標高の高い場所を走る中央アルプスの駒ヶ岳ロープウェイの開業50周年を記念した日本酒が、13日、雪の中から掘り出されました。 13日は、雨の降る中ロープウェイの終点となる標高2,612メートルの駒ヶ岳千畳敷ホテル周辺で、中央アルプス観光の関係者らが掘り出しました。 この日本酒は、ロープウェイの開業50周年を記念して中央アルプス観光が 伊那市の宮島酒店に依頼したオリジナル純米大吟醸「滲」です。 去年12月に仕込み、2月におよそ2メートル雪を掘ってその中でおよそ3か月熟成させました。 酒瓶を入れた箱が雪の中から顔を出すと、蓋を開けて確認していました。 滲は、中央アルプスの水を使って無農薬で栽培した酒米を50%精米したものです。 開業50周年を迎え新たな目玉商品にしようと企画されたもので、標高の高い山の雪の中で熟成させることで、女性でも飲みやすい仕上がりになるということです。 今年は500本限定で作られました。 千畳敷ホテルに移動すると、試飲会が開かれ、応募した参加者らおよそ10人が早速味わいました。 参加者は、雪の中に埋めたものとそうでないものを飲み比べていました。 駒ヶ岳ロープウェイは、1967年7月に開業しました。 駒ヶ根市内のバス停から山頂までをおよそ1時間で結び、夏の登山シーズンを中心に年間21万人が利用しています。 オリジナル純米大吟醸「滲」は、500ミリリットル入り税込3,000円です。 千畳敷ホテルの売店で販売している他、中央アルプス観光のHPからも購入することができます。

-

母の日に贈る 「元気に育て親と子の音楽会」

あすの母の日を前に、小さな子どもと気軽に音楽を楽しんでもらおうと「元気に育て親と子の音楽会」が伊那市のいなっせで13日に開かれました。 上伊那の音楽教室の指導者やコーラスグループが、アニメソングやクラシックなどを披露しました。 この音楽会は、母の日を前に、子育て中の母親に音楽を楽しんでもらおうとNPO法人クラシックワールドが開いたものです。 子連れでも気軽に楽しんでもらえるよう、入場無料入退場自由で、いなっせ開館当時から毎年開かれています。 訪れた人たちは、バイオリンやピアノ、フルートなどの楽器の音色や唄声を楽しんでいました。

-

出水期を前に消防団が水防訓練

梅雨による水害が発生しやすい時期を前に、辰野町、箕輪町、南箕輪村の消防団は水防訓練を、13日に行いました。 箕輪町のみのわ天竜公園で訓練が行われ、箕輪町は班長以上、辰野町と南箕輪村は部長以上の団員、合わせて133人が参加しました。 伊那建設事務所の職員が講師となり、川の氾濫による被害を防ぐための応急的な措置を学びました。 最初に全員でロープの結び方を確認したあと、3つの班に分かれて訓練を行いました。 樹木を河川に入れ堤防の決壊を防ぐ「木流し工法」では、重しの土のうをロープで木に結び付ける作業を行いました。 「積み土のう工法」では、水が流れ出たりしないよう隙間がないように積んでいきました。 堤防に浸透する水を遮断し決壊を防ぐ「シート張り工法」では、水中に固定するための骨組みとなる竹や、重しとなる土のうを結びつけていました。 訓練は、上伊那北部消防連絡協議会が、出水期を前に毎年5月に行っているものです。 協議会では、昔から行われている水防技術を継承し、災害時には的確に行動できるようにしていきたいと話していました。

-

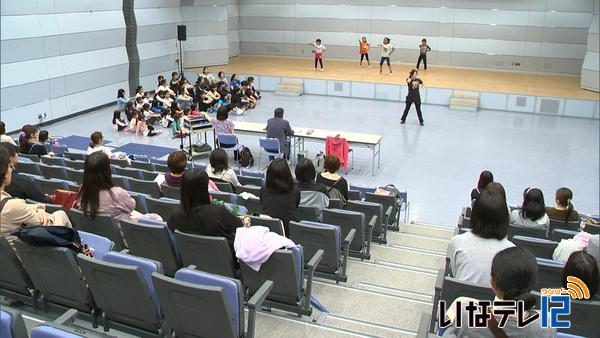

ミュージカルの舞台へ向けオーディション

8月に伊那文化会館で予定されているミュージカル、あしながおじさんの出演者のオーディションが13日、行われました。 オーディションはプロの役者と共演することで舞台の楽しさを知ってもらおうと伊那文化会館が行ったものです。 参加したのは上伊那を中心とした6歳から55歳までの男女38人で歌とダンスの審査が行われました。 ミュージカルあしながおじさんは8月に伊那文化会館で予定されていて合格するとプロの役者のバックコーラスやダンスを務めます。 内容は孤児院で育った少女がある資産家の目にとまり、毎月手紙を書く事を条件に進学のための奨学金を受けるというものです。 審査したプロデューサーは「ミュージカルはダンス、歌、演技の3つの要素が必要です。人に見てもらうためにやるものなので積極性が大事です。」と話していました。 オーディションにより半分ほどにしぼりこみ合格者は8月の本番まで3回練習を行います。 ミュージカルあしながおじさんは8月9日に予定されています。

-

峠の茶屋に多目的スペース

伊那市と茅野市の境にある峠の茶屋を買い取った精密機械製造の伸和コントロールズは、その一角を無料の多目的スペースとして15日から整備を開始します。 完成予想図は、こちら。 広さは70平方メートルで、現在ある峠の茶屋1階のそば処風聲庵東側の座敷と倉庫スペースを改修します。 諏訪湖や八ケ岳連峰を一望できるよう、北側は全面ガラス張りとする計画です。 工期は、5月15日から7月20日までで、工事にあわせて、風聲庵と2階の喫茶風の詩、無料展望台が15日と6月の12日~17日、6月30日の計8日間臨時休業します。 一般開放は、7月22日を予定しています。 峠の茶屋は、伊那市と茅野市が市有財産のスリム化を図るために売却先を公募し、伸和コントロールズが1,700万円で買い取りました。

-

中条盆栽山野草クラブ あすから展示会

伊那市西箕輪の住民などでつくる中条盆栽山野草クラブの展示会が、あすとあさっての2日間中条公民館で開かれます。 12日は会員が展示会の準備をしていました。 会場には、クラブで力を入れて栽培しているアツモリソウを中心に会員10人が持ち寄った作品およそ200点が並べられます。 毎年この時期に展示会を開いていて、盆栽と山野草を一度に見られることもあり、県外から足を運ぶ人も多いということです。 去年の夏に暑い日が続いた事により、今年は花付きが悪く、例年より苦労をしながら育ててきたということです。 中条盆栽山野草クラブの展示会は13日と14日の2日間中条公民館で開かれます。 なお、会場では会員が育てた苗の販売も行われます。

-

南箕輪村議会議長 丸山さんに決まる

2年間の申し合わせ任期満了に伴う南箕輪村議会議長選挙が12日行われ、新たな議長に丸山豊さんが選ばれました。 12日は村議会臨時会が開かれ議長選挙が行われました。 立候補したのは、副議長で無所属の丸山豊さんと、無所属の大熊惠二さんの2人です。 選挙は全ての議員10人の投票で行われ、6対4で丸山さんに決まりました。 丸山さんは現在2期目の67歳です。 就任の挨拶で丸山さんは「議会では切磋琢磨し、村とは是々非々の立場で議論し素晴らしい村を作っていきたいです」と話しました。 副議長は公明党の百瀬輝和さんに決まりました。 正副議長の任期は申し合わせにより、12日から平成31年4月26日までとなっています。 また常任委員会の構成も決まり総務経済常任委員会の委員長は小坂泰夫さん。 福祉教育常任委員会の委員長は唐澤由江さん。 議会運営委員会の委員長は大熊惠二さんとなりました。

-

高遠城址公園 有料入場者数16万7千人

高遠城址公園の今年の入場者数は伸びなやみました。 花見シーズンが去年より1週間ほど遅かった事もあり団体客の入りに影響し16万7千人にとどまりした。 伊那市によりますと、最終的な集計結果はまだ出ていませんが、今年の有料入園者数は、およそ16万7千人でした。 開花から散り終わりまでの有料入園期間は4月11日から29日までの18日間でした。 見頃となる満開は4月18日で去年より10日遅く、過去5年間でも最も遅くなりました。 個人客と団体客の入場者数はそれぞれ目標の10万人に対して個人客が12万人、団体客は4万7千人にとどまりました。 観光バスは去年より100台多い1900台が訪れましたが、見ごろの頃には殆どのツアーが終わっていたという事です。 伊那市では、今回入園者数が伸びなかった事に対して、原因の分析を進め来年以降につなげたいとしています。

-

信州こころんがミニコンサート

伊那市東春近の障害者の就労支援施設信州こころんは12日施設への理解を広げようとミニコンサートを開きました。 ミニコンサートは地域住民との交流の中で施設について知ってもらおうと開かれたものです。 利用者が野菜や花を作っている畑で演奏が行われ訪れた人たちが耳を傾けていました。 こころんでは現在20人ほどが働いていて、農業のほか、そばの販売なども行っています。 伊藤岬代表は「施設は特別な場所と感じる人もいるが地域の中にあり社会とつながっています。 利用者が社会で活躍する一歩にしてもらいたい。」と話していました。 信州こころんでは13日もミニコンサートのほかそばの販売などを行うことにしています。

-

はつらつ60歳ソフトボール リーグ戦開幕

伊那60歳ソフトボール連盟のリーグ戦が開幕し選手たちがハツラツとしたプレーをみせていました。 11日に伊那市の美篶六道グラウンドで開会式が行われ伊那市と南箕輪村から9チームが集まり健闘を誓いました。 開会式が終わると早速試合が始まり選手たちはハツラツとプレーしていました。 伊那60歳ソフトボール連盟には約200人の選手がいて最高齢は91歳です。 リーグ戦は今年が15回目で高齢ソフトボール愛好者の交流の機会となっています。 リーグ戦は手良、美篶、高遠町の3会場で8月中頃まで行われます。

-

園児が素足で代かき体験

伊那市の野外保育園山の遊び舎はらぺこの園児は12日素足で田んぼの代かきを体験しました。 はらぺこの園児およそ20人が富県の田んぼで足を使って代かきをしました。 「田植えをしやすいように硬くなった土を足で踏んでやわらかくしてください」と話を聞いたあと園児らは田んぼに入っていました。 はらぺこでは代かきから田植え、稲刈りまでを計画していて楽しみながら農業体験を行っていくということです。

-

伊那少年サッカースクール チラベルトカップ優勝目指す

上伊那の小学生でつくる伊那少年サッカースクールは、今週末松本市で開かれるチラベルトカップ長野県少年サッカー大会での優勝を目指し練習に励んでいます。 11日は、大会に出場するメンバー11人がパス練習やミニゲームを行い汗を流していました。 チラベルトカップは、2002年の日韓ワールドカップでパラグアイチームが松本市でキャンプを行った事を記念し始まりました。 今年は県内を中心に88チームが出場して先月からトーナメント戦が行われ、上伊那で唯一残っている伊那少年は過去最高のベスト8に勝ち上がっています。 監督の山岸孝太朗さんによりますと、今年は攻撃力があり右、左どちらのサイドからも得点が狙えるという事です。 準々決勝は13日に行われ、千曲市のチームと対戦する予定で決勝は14日に行われます。 クラブでは興味がある人は練習を見に来てほしいと話していました。

-

3つの星レストラン あすなろ登録

健康に配慮したメニューの提供や食育の推進を図る取り組みをしている飲食店を県が登録する「信州食育発信3つの星レストラン」に、伊那市上牧のあすなろが新たに登録されました。 9日は伊那保健福祉事務所の平澤稔秀健康づくり支援課長から、あすなろ代表の唐澤正也さんに登録プレートが贈られました。 3つの星レストランは、 ●塩分を控えて野菜をたっぷり使っていること ●県産の食材を使っていること ●食べ残しを減らすために協力していることの3つに取り組んでいる飲食店や宿泊施設を県が登録するものです。 あすなろでは、登録に合わせて「ヘルシーから揚げ定食」と「あすなろ弁当」がメニューに新たに加わります。 どちらも女性でも食べやすい量とヘルシーさが特徴で、食材のほとんどに地元産の野菜や米が使われています。 両メニューとも、15日から提供されます。 唐澤さんは「外食産業が盛んな中、安心で安全なものを提供していきたい」と話していました。 3つの星レストランには県内の116店舗が登録されていて、上伊那ではあすなろが11店舗目です。

-

老松場古墳群を関西大学が調査

前方後円墳か、前方後方墳である可能性があり注目を集めている伊那市東春近の老松場古墳群に、大阪の関西大学の研究チームが、長期研究に入ります。 11日は、研究チームが現場を訪れ、調査を始める前の下見を行いました。 調査を行うのは、関西大学の米田 文孝教授の研究室に所属する学生たちです。 伊那市創造館の学芸員・濵 慎一さんが、米田教授の研究室を卒業したことが縁で、今回、老松場をフィールドに調査が行われることになりました。 老松場古墳群は、東春近保育園東側の段丘にあります。 7基の古墳があるとされていて、そのうちの一基が前方後円墳か、前方後方墳である可能性が、昨年度の東春近小学校の測量調査で分かりました。 どちらにしても、上伊那では例が少ない希少な古墳となります。 研究チームは、3年間、夏休み中の2か月間伊那に滞在し、この古墳群の調査を行う予定です。今年度は、測量調査を行い、等高線図を作成します。 今回の調査は、関西大学と伊那市教育委員会が共同で行うものです。 伊那市にとっては、歴史的な調査が進展すること、関西大学では、フィールド実習ができるという、双方にとってメリットがあり、今年度、市から280万円の予算がつけられました。 来年度以降は、古墳の範囲を特定するための発掘調査なども予定していて、研究チームでは、上伊那の古墳時代の解明につながるとして期待を寄せています。

-

第4期 むらづくり委員会発足

南箕輪村の今後の計画などについて検討する第4期むらづくり委員会が、10日夜、発足しました。 この日は、第1回むらづくり委員会が役場で開かれ委員の委嘱などが行われました。 委員は、区推薦・村長指名・公募の委員22人と、専門委員7人の、合わせて29人で構成されています。 平成の大合併を機に発足したむらづくり委員会は、今回で第4期となります。 第4期委員会では、●国の地方創生関連の交付金で平成28年度に実施した事業の検証、●総合戦略の検討、●平成33年度からの第5次総合計画後期基本計画の策定に向けた検討を行います。 むらづくり委員会の会長には、久保区推薦の宮原 袈裟夫さんが選ばれました。 なお、委員の任期は、平成32年5月までの3年間となっています。

-

伸和コントロールズの新入社員 ジオパーク学ぶ

伊那市高遠町の伸和コントロールズ株式会社長野事業所の新入社員は11日、研修で南アルプスジオパークについて学びました。 研修会には、今年度入社した社員30人のうち15人が参加しました。 事業所周辺の南アルプスジオパークについて学ぼうと伸和コントロールズが伊那市に依頼し行われました。 高遠町の板山露頭では、ジオパーク認定ガイドの兼子陽子さんから説明を聞きました。 板山露頭では、中央構造線を境に左右で異なる岩石を見学しました。 参加した新入社員は「地質について知る機会があまりないので興味深いです。」と話していました。

-

南箕輪村 肉付け予算総額59億円

南箕輪村は、今年度一般会計の肉付け予算となる補正予算案を、11日に開かれた臨時議会に提出しました。 当初予算に3億4,819万円を加えた総額59億1,719万円としました。 南箕輪村では、4月に村長選挙が行われたため、今年度一般会計は55億6,900万円の骨格予算でした。 肉付け後の総額は、当初予算に3億4,819万円を追加した59億1,719万円で、原案通り可決されました。 人口増加に対応した施設整備や、老朽化した施設・設備の改修・更新が主な内容です。 老朽化した村民体育館の改修に1億2,200万円。 こども館開館で空室となる南箕輪小学校の教室棟の改修工事に6,100万円。 道の駅の拠点施設として大芝公園の管理棟の改修に5,500万円。 老朽化した村民センターのホールの舞台照明操作設備の更新に3,700万円などとなっています。 この日は、唐木一直村長が4期目就任後初の臨時議会となりました。 唐木村長は「人口増加に伴う施設不足に一定の目途をつけること、さらなる子育て教育の充実を図ることなどが課せられた使命です。活力あるむらをつくっていきたい」と所信を表明しました。

-

次期総合5か年計画上伊那地域編 首長が意見交わす

県が今年度中の策定を目指している次期総合5か年計画に盛り込む上伊那地域編の方向性について、11日に市町村長が意見を交わしました。 上伊那地域戦略会議が11日に伊那市のいなっせで開かれ、次期総合5か年計画の上伊那地域編について意見を交わしました。 事務局の案では、基本的な視点・方向性として、自然・景観、地域・学び、産業、暮らし、リニアの5項目が示されています。 白鳥孝伊那市長は移住定住策について「県、上伊那、市町村がどのようなアクションを起こすのか共通の認識が必要だ」と話しました。 白鳥政徳箕輪町長は「若者にとって魅力ある地域づくりという視点が抜けている。若い世代が楽しいと思える何かが必要だ」と話しました。 唐木一直南箕輪村長は「一番の根底は今この地域に住んでいる人の暮らしの安定だ。その視点がないままいろいろと施策を行っても上手くいかない」と話しました。 次期総合5か年計画の上伊那地域編は9月に素案をまとめる事になっていて、今月30日には阿部守一知事と上伊那の市町村長との意見交換会が伊那合同庁舎で開かれる事になっています。

1011/(月)