-

北園高校の生徒と信大農学部の学生が森林について意見交換

11日から伊那市を訪れ、ますみヶ丘平地林の整備活動を体験している東京都立北園高校の生徒は12日、信大農学部の学生と森林の持つ機能について意見交換をしました。 去年から北園高校の活動をサポートしている信州大学農学部の植木達人教授の提案で、初めて高校生と大学生の意見交換が行われました。 北園高校の2年生320人は16のグループにわかれ、体験学習を通して疑問に思った事などを大学生に質問していました。 北園高校は13日に、ますみヶ丘平地林にコナラやクヌギなど広葉樹350本を植樹しました。

-

伊那市高遠町遠照寺でぼたん見頃

ぼたん寺として知られる伊那市高遠町の遠照寺では、色とりどりのぼたんが見頃を迎えています。 遠照寺の境内には、170種類およそ1,600株のぼたんが植えられていて、現在見頃を迎えています。 今年は、例年より12日、去年より2日早い5月1日に開花しました。 15日も県内外から多くの人が訪れ、写真を撮るなどして楽しんでいました。 早咲き遅咲きの花が同じ時期に咲いた今年は、例年より多くの種類の花を一緒に楽しむことができるということです。 ぼたんは、遠照寺の松井教一住職の母、智恵子さんが昭和57年に3株植えたのが始まりで、その後、地区住民の協力を得ながら育てているということです。 遠照寺では「花が咲くのは一瞬だが愛情込めて1年間育ててきました。今年もはっきりとした色合いの花が咲いたので多くの人に楽しんでもらいたいです」と話していました。 今年は初めて本堂の横に、ぼたんを眺めながら休憩できるスペースを設けました。 遠照寺のぼたんは、来週末まで楽しめそうだということです。 参拝料は大人400円中学生以下は無料です。

-

高速バス「名古屋-伊那・箕輪線」開業40周年

箕輪町から愛知県の名古屋市を結ぶ中央高速バス「名古屋―伊那・箕輪線」が開業40周年を迎え、15日に伊那市西町の伊那バスターミナルで記念イベントが行われました。 40周年を迎えたこの日、記念バスの出発式が行われました。 関係者やバスファンおよそ20人が集まり、11時発名古屋行きのバスを見送りました。 伊那バス㈱の藤澤洋ニ社長は、「40周年を迎えられたのはお客様のおかげです。地域の公共バスとしてこれからも安心安全を第一に運行していきたい。」と挨拶しました。 中央高速バス「名古屋―伊那・箕輪線」は、伊那市の伊那バス㈱と飯田市の信南交通㈱、愛知県名古屋市の名鉄バス㈱の3社が共同運行するもので、中央自動車道の開通に合わせて昭和51年に運行を開始しました。 運行開始当初は伊那―名古屋間の運行でしたが、平成3年に箕輪まで路線が伸びました。 1日に14便だった便数も現在は18便になり、年間10万人を超える人が利用しています。 40周年を記念して、伊那バスなどでは「名古屋―伊那・箕輪線」と「名古屋―飯田線」共通で使える1日乗り放題のワンデーパスポートを枚数限定で販売しています。 価格は1枚3,000円となっています。

-

高尾公園でつつじまつり

伊那市山寺の高尾公園で14日につつじまつりが行われました。 つつじ祭りは高尾神社の例大祭に合わせて昭和8年から毎年行われていて今年で84回目です。 園内には様々な種類のつつじおよそ600本が植えられています。 高尾公園は昭和4年に当時の山寺商工会が整備した公園です。 祭りでは、山寺のコーラスグループと子ども達が一緒に歌を歌いました。 自転車やおもちゃなどが当たる福引や屋台が出て、たくさんの人が楽しんでいました。 祭りの最後には、宝投げが行われ、この日一番の賑わいを見せていました。

-

和洋楽器の共演 ゆうおんコンサート

上伊那出身、在住のメンバーで作る音楽ユニットゆうおんのコンサートが15日に伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。 ゆうおんは、ピアノや和楽器の箏、十七絃、声楽で構成するグループです。 去年結成され、今回がグループとして2回目のコンサートです。 この日は、クラシックや日本の古典音楽などを演奏しました。 会場にはおよそ130人が訪れ、演奏を楽しんでいました。

-

中澤達彦さん40周年木彫展

箕輪町の木彫工芸家中澤達彦さんの創作活動40周年を記念した木彫展が12日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。 中澤さんは箕輪町木下出身で現在58歳。 高校卒業後に木彫の道に入り今年で創作活動40年です。 これまでに日展に19回入選し、現在は日展会友や現代工芸美術家協会本会員などを務めています。 会場には初期の頃の平面作品や80年代から現在に至る立体作品など自然や世相をテーマにした作品およそ100展が展示されています。 こちらは、1978年の作品「循球の譜」です。 球体を宇宙とし、自然の様子や生物などを彫り込んで地球の成り立ちを表現しています。 こちらは2002年の作品「晴兆」です。 鉄の棒を雨に、ウレタンの樹脂を水たまりにみたて、雲が流れていく様子を表現しています。 木彫展は12日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

日本各地の在来種のそば試食

高遠在来種のそば復活に向け活動している信州そば発祥の地伊那そば振興会は、西日本各地の在来種のそばを14日試食しました。 14日は、西日本各地から集めた8種類の在来種を試食しました。 こちらは、島根県の在来種、横田小そばです。 日本のそば伝来の地と言われている長崎県の対馬在来種です。 試食会には、振興会の会員など15人が参加し、味や香りを5段階で評価しました。 在来種の収集に当たったのは会員でそば店壱刻店主の山根健司さんです。 山根さんは去年12月から今年2月にかけ、西日本の農家やそば店で栽培方法などを取材し、約20種類の在来種を譲りうけました。 現在、会では、消失したと思われていた高遠在来種を入手し、今年度長谷浦の畑での栽培を計画しています。 高遠在来種の復活を目指すにあたり、味のイメージづくりにつなげようと試食会を開きました。 伊那そば振興会は今後、長谷浦の畑に7月下旬頃高遠在来種の播種を行い、今後3年ほどかけて復活させたいとしています。

-

ルビコン株式会社新社長に登内五昭さん

電解コンデンサーの販売を主力とする伊那市のルビコン株式会社の社長に、創業者の登内英夫会長の弟でルビコンエンジニアリング株式会社会長の登内五昭さんが就任しました。 ルビコン株式会社の社長に就任したのは登内英夫会長の弟でルビコンエンジニアリング会長の登内五昭さんです。 ルビコン株式会社のHPには、登内五昭さんの名前が記載されています。 ルビコン㈱の社長には、先月21日に、会長の孫の登内信太郎さんが就任したばかりでした。 関係者によりますと、創業家の問題による交代だということです。 社長就任に関する正式な発表は近日行われるということです。

-

劇団 風の庵から「禁断の果実」

上伊那地域の演劇愛好者で作る劇団風の庵からの15年ぶりの公演が、伊那市西春近のまつり工房で14日に行われました。 今回上演したのはオリジナルの「禁断の果実」です。 ひきこもりの息子を軸に、その家族が葛藤し、それぞれが自分と向き合っていきます。 劇団風の庵からは、1998年に第1回公演を行い、2002年以降休止していました。 発足当初のメンバーが声をかけあい、15年ぶりに活動を再開しました。 中には客席を使った演出もあり、クライマックスでは、ひきこもった部屋をこじ開けようとチェーンソーを持った人物も登場しました。 公演は15日も行われます。 午後6時からの公演は空席があるということです。 また、今後は8月と9月にも公演を行う予定です。

-

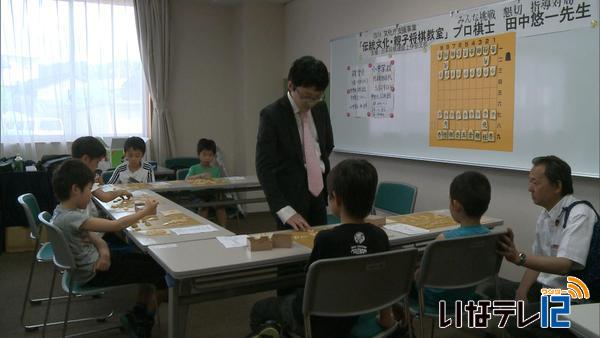

プロ棋士を招いて伊那公民館で親子将棋教室

上伊那の親子を対象にした、プロ棋士による将棋教室が、14日、伊那市の伊那公民館で開かれました。 伊那市や箕輪町、辰野町などから親子、約30人が参加しました。 日本将棋連盟のプロ棋士で長野市出身の田中悠一五段が指導対局を行いました。 田中五段は6人を相手に将棋を指し、「どこを攻められたら困るのか相手の弱点を見極めて指すように」とアドバイスしていました。 教室は、日本将棋連盟上伊那支部が毎月第2・第4土曜日に伊那公民館で開いているものです。 文化庁が、伝統文化の継承と普及を目的に行っている支援事業の一環で、国からの補助金を受けて実施しています。 中村忠雄支部長は「将棋を通して、考える力、決断力、集中力を養ってもらいたい」と話していました。 次回の教室は6月11日(土)に開かれます。

-

伊那地域の最高気温27.9度 3日連続の夏日

14日の伊那地域の最高気温は7月中旬並みの27.9度で、3日連続の夏日となりました。 長野地方気象台によりますと、15日も高気圧に覆われ気温は高くなりますが16日から17日にかけては低気圧の影響で天気が崩れる予想です。

-

南箕輪村で消防団が水防訓練

辰野町、箕輪町、南箕輪村の消防団は、川の氾濫などによる被害を防ぐための技術を学ぶ水防訓練を、14日、南箕輪村で行いました。 部長以上の幹部団員126人が参加し、川が氾濫した際に行う、3つの水防技術を学びました。 辰野町、箕輪町、南箕輪村の消防団でつくる、上伊那北部消防連絡協議会が、出水期を前に毎年5月に行っている訓練です。 土のうを結びつけた樹木を河川に入れ堤防の決壊を防ぐ「木流し工法」では、重しとなる土のうが流されないようしっかりとロープで固定していました。 「積み土のう工法」では、隙間から水が流れたりしないよう、ひとつひとつの向きを変えながら積んでいきました。 堤防に浸透する水を遮断し決壊を防ぐ「シート張り工法」では、水中に固定するための竹や土のうを結びつけました。 北部消防連絡協議会では、昔から行われている水防技術を継承し、災害に備える事の重要性を再認識する機会にしたいとしています。

-

中条盆栽山野草クラブ 第36回展示会

伊那市西箕輪の住民などでつくる中条盆栽山野草クラブの展示会が、14日と15日の2日間中条公民館で開かれます。 会場には、クラブで力を入れて栽培しているアツモリソウを中心に会員13人が持ち寄った作品およそ200点が並べられています。 毎年この時期に展示会を開いていて、県外から足を運ぶ人も多いということです。 今年は、春先の暖かさで花が早く開いてしまったり、4月末の霜の影響で咲いた花が枯れてしまうなど、例年より苦労をしながら育ててきたということです。 カモメランというラン科の花は、珍しいとされる白色の花を咲かせていて今回の展示の目玉の1つとなっています。 ある会員は「今年は特に苦労をしながら育ててきた。盆栽と山野草を一緒に見られる展示会は少ないので多くの人に楽しんでもらいたい」と話していました。 中条盆栽山野草クラブの第36回展示会は、14日と15日の2日間中条公民館で開かれます。 なお、会場では会員が育てた余剰苗の販売も行われます。 この日の伊那地域の最高気温は7月中旬並みの28度で、今年1番の暑さとなりました。

-

箕輪町安全安心の日の集い 意見交換

箕輪町は、セーフコミュニティ国際認証を取得した記念日の12日、安全安心なまちづくりについて考える集いを開きました。 関係団体や一般から120人が参加し、第一部では5つのテーマに分かれ意見を交わしました。 高齢者の交通事故防止がテーマのグループです。 箕輪町は、2012年にセーフコミュニティ国際認証を取得しました。 取得した5月12日を「箕輪町安全安心の日」と定め、安全や安心について考える催しを去年から開いています。 第2部では参加者がホールに集まり、それぞれのグループで出た意見を発表しました。 子どもの見守りがテーマのグループです。 町セーフコミュニティ推進協議会会長の白鳥政徳町長は、「これまでの取り組みを分析し、再認証に向け様々な対策に取り組んでいきたい」とあいさつしました。 セーフコミュニティは5年ごとに再認証が必要で、来年1月に現地審査が行われ、その結果をふまえ来年5月に再認証となります。 また12日は、町のモデル地区として、交通危険か所のマップや災害時安否確認台帳の製作に取り組んだ、富田地区安全安心推進協議会に日本セーフコミュニティ推進機構から奨励賞が贈られました。

-

6月5日のラグビーで出会いイベント企画

男女の結婚のマッチングをサポートするいなし出会いサポートセンターは、6月5日に開かれる大学ラグビーの招待試合でイベントを行います。 大学ラグビーは6月5日に伊那市陸上競技場で開かれます。 参加者は試合開始2時間前に集まり、軽いスポーツで体を動かした後に試合を観戦します。 参加者がラグビーのルールを知らなくても楽しめるように、男女のどちらかに解説が聞けるワイヤレスイヤホンが配られます。 12日は、職員2人がイベントの準備をしていました。 スポーツを通して男女の出会いの場を設けようと、今回初めてスポーツ観戦イベントを企画しました。 いなし出会いサポートセンターは、今年3月にいなっせから伊那図書館に移転しました。 男女の結婚を目的に結婚相談や出会いのイベントを行っていて2008年から開設しています。 12日現在、いなし出会いサポートセンターには645人が登録していて、93人が結婚しました。 センターではより多くの人に利用してもらおうと、結婚したい人とセンターを仲介するサポーターを、今月から市内に30人配置する予定です。

-

小松総合印刷が伊那西小に寄贈

伊那市横山の株式会社小松総合印刷は、近くの伊那西小学校に図書などを贈りました。 小松総合印刷は、10年前に横山の鳥居沢工業団地に移転し、販促資材に特化した圧着印刷を行っています。 12日は、小松肇彦社長が、二木栄次校長に演台と花台、100冊あまりの図書の目録を手渡しました。 二木校長は、「演台などは、来年完成する多目的施設で使わせていただきます。子どもたちには本を読みながら夢や希望を語り合ってもらいたい。」と感謝していました。 小松総合印刷は、八十二銀行の地方創生応援私募債を発行して環境整備や設備投資のための資金を調達し、一部の手数料が優遇された分、50万円相当を今回の寄贈にあてました。

-

向山公人氏 県議会議長就任祝賀会

3月15日付で長野県議会議長に就任した伊那市区選出で5期目の向山公人さんの就任祝賀会が12日、伊那市内で開かれました。 祝賀会は伊那商工会議所と伊那市商工会が開いたもので、70人程が出席しました。 向山公人さんは伊那市西町の74歳で、現在県議会議員の5期目です。 伊那商工会議所の川上健夫会頭は「地元だけでなく長野県全体をとりまとめ、大きな力を発揮してもらえるよう我々もバックアップをしていきたい」と話しました。 伊那市商工会の唐木一平会長は「力強い議長の誕生に安心している。今後も熱意を持った旗振りを期待しています」と話しました。 向山さんは「もっと議会も県庁の外に目を向けて県民の皆さん方の理解や信頼を得る活動をしていくべきではと考えてきた。1年間議長として改革や前進をしていきたい」と話しました。 伊那市区から議長に選任されるのは、昭和62年から議長を務めた登内英夫さん以来28年ぶりです。

-

第11回西町区美術作品展とお宝展

伊那市西町の区民による美術作品展とお宝展が、西町公民館で開かれています。 会場には、西町区民が制作した作品と区民所蔵の骨董品およそ160点が並んでいます。 西町区では、区民の発表と交流の場にしようと毎年この時期に作品展示会を開いていて、今年で11回目です。 美術作品は、区民が手がけた絵画や書道、手芸作品などで、小学生から98歳まで幅広い年代の人が出展しています。 年々出展者のレベルも上がってきているということです。 また会場には、区民が所蔵する骨董品も並んでいます。 伊那谷にゆかりのある書家の掛け軸や、江戸時代に作られたとされる土人形など、珍しい作品が並んでいます。 西町区文化商工委員会の中村一男委員長は「幅広い品揃えで華やかな展示会。西町区には美術に関わっている人が多くいることを知ってもらいたい」と話していました。 西町区民の美術作品展とお宝展は、15日(日)まで、西町公民館で開かれています。

-

箕輪町議会 熊本地震への募金28万円集まる

箕輪町議会が7日に熊本地震への復興支援として行った募金活動で、28万円が集まりました。 13日は木村英雄議長らが活動について報告しました。 箕輪町議会は、5月7日に町内3つの店舗で募金活動を行いました。 その結果、目標としていた10万円を上回る28万3,657円が集まったということです。 箕輪町議会では、議員から集めた義援金13万円を足した41万3,657円を、17日(火)に熊本県と大分県に送るということです。 木村議長は「今後の活動については検討中だが、1日でも早い復興を願って支援を続けていくことが大切だ」と話していま

-

15年ぶりに公演 劇団風の庵から

15年ぶりに公演を行う、上伊那地域の演劇愛好者で作る劇団風の庵からは、14日、15日のの本番を前に、練習に熱が入っています。 公演が行われる伊那市西春近のまつり工房です。 今回演じるのはオリジナルの台本「禁断の果実」で、ひきこもりの次男とその家族の物語です。 演出を担当する箕輪町在住の飯島岱さんです。 劇団風の庵からは、飯島さんらが立ち上げ、1998年に1回公演を行いました。 2002年以降活動を休止していましたが、飯島さんが声をかけ、15年ぶりに活動を再開しました。 劇団風の庵からは、役者と観客の距離が近い小劇場にこだわっています。 客席も舞台の一部となり、ドローンも登場します。 飯島さんは、「もう一度自分の芝居を始めた原点に戻りたいと。役者がほんの10センチくらいのところで芝居をやったりする。一番奥の方もせいぜい5.6メートルである。空間はもっと狭い方がいい。狭ければ狭いほど、自分たちのイメージが広がる演技ができる」と話しています。 立ち上げ当初からのメンバーで、まつり工房代表の北原永さんも、今回役者として出演します。 公 演には上伊那地域の演劇愛好者11人のほか、伊那西高校演劇クラブの生徒も出演します。 今回の公演で活動を再開させた「風の庵から」。 いずれは野外での公演も視野に入れ、新しい表現を模索していきます。 飯島さんは、「ゆるやかな構造をもつ劇団である。したがって、どこの劇団をやめてこっちに来るという必要はない。ここで掴んだ体感を、自分の所属している劇団に持って帰って、新しい演劇創造が生まれればいいかなと。第2次 劇団風の庵からの役目だと」と話しています。 公演は14日(土)と15日(日)の午後1時からと午後6時から、計4回伊那市西春近のまつり工房で行われます。 チケットは一般1500円、高校生以下800円です。

-

伊那まつりTシャツとうちわデザイン決定

今年の第44回伊那まつりのTシャツとうちわのデザインが決まりました。 Tシャツに選ばれたのは伊那市西町の降旗早紀さん(22)の作品です。 今年のテーマ「つなぐ」と祭りのイメージを紅白の綱で表現しています。 各パーツのデザインの配置のバランスや紅白の色合いが評価されました。 Tシャツは6月4日から注文を受付け7月20日から販売されます。 うちわに選ばれたのは伊那市上の原の渡邊翔太くん(10)の作品です。 祭りの参加者が仲良く踊るようすを描いています。 子どもらしい雰囲気と親しみやすさが評価されました。 うちわは協賛金を募り、祭りに訪れた人に配られます。 6月1日にはポスターのデザイン審査が行われます。

-

高尾公園つつじ見頃

伊那市山寺の高尾公園でつつじが見頃を迎えています 12日の伊那地域の最高気温は午後3時52分現在で27.2度となり、今年1番の暑い1日となりました。 この日の高尾公園の様子です。 高尾公園には様々な種類のつつじおよそ600本が植えられています。 高尾公園管理委員会によりますと、今年は花が咲くのが少し早く、見頃は今週いっぱいだということです。 あさって14日にはつつじまつりが行われます。

-

川手さん 県内初の市民後見人に選任

障害者や認知症の高齢者など、判断能力が不十分な人の財産と権利を守る成年後見制度。 地域住民がその役割を担う市民後見人に、伊那市西箕輪の川手 俊美さんが、長野県では初めて選任されました。 川手 俊美さん。58歳。市内の大型店舗に勤務する傍ら、社会貢献として、市民後見人になりました。 12日は、荒井の桜井 和雄さん宅を訪れ、桜井さんのローンの支払い手続きなどを行いました。 73歳となる桜井さんは、障害のため金銭管理や契約が困難です。 川手さんは、平成26年度に、市民後見人養成講座を受講し、昨年度1年間、上伊那成年後見センターの支援員として活動しました。 後見センターが川手さんを伊那家庭裁判所に推薦し、4月26日に選任されました。 成年後見制度は、平成12年から開始されました。 判断能力が不十分になってから制度を利用する場合、家庭裁判所に審判の申し立てが必要となります。 県内では、平成15年には194件だった申し立て件数が、平成26年には502件と急増しています。 後見人となっている人は、平成24年には、親族が57%、弁護士や司法書士などの第3者が43%でしたが、平成25年には逆転し、平成26年では、親族が40%、第3者後見人が60%となっています。 少子高齢化や核家族化が進むなかで、市民後見人が、成年後見制度の担い手として期待されています。

-

元五輪 競歩代表酒井さんのウォーキング教室

20キロ競歩の元オリンピック代表選手の酒井浩文さんのウォーキング講座が、12日、箕輪町のながたドームで開かれました。 酒井浩文さんは、1988年のソウルオリンピックに20キロ競歩代表選手として出場しました。 みのわ健康アカデミーの講座で酒井さんが毎年指導していて、人気の講座となっています。 この日は、みのわ健康アカデミーの現役生と、OB、一般から101人が参加しました。 酒井さんは、靴の履き方から、足の向きなど、正しいウォーキングについて参加者に指導していました。 みのわ健康アカデミーでは、受講生が毎週1回のマシントレーニングをおこなっている他、月1~2回の講座を受講しています。 箕輪町では「正しいウォーキングを身につけて健康を維持してほしい」と話していました。

-

上伊那歯科医師会が伊那養護学校で歯科指導

上伊那歯科医師会は12日、伊那市の伊那養護学校を訪れ児童に歯の磨き方を指導しました。 歯科医師12人と歯科衛生士1人がボランティアで伊那養護学校を訪れました。 小学部6年生12人に一人ずつついて、歯の磨き方を指導しました。 上伊那歯科医師会では、平成21年度から駒ヶ根市にある伊那養護学校の分教室でこの活動を始め、平成25年度からは伊那市西箕輪の本校でも行っています。 障害のある子どもが、安心して診察や治療が受けられるようにと始め今年で6年目になります。 初めて会う歯科医師だと緊張してしまうため、事前に学校を訪問し子どもと遊んだり話をするなどして準備をしてきたという事です。 年に2回行われる学校の歯科検診も兼ねていて、歯磨き指導と合わせて虫歯のチェックも行いました。 歯科指導は、小学部の4年生と5年生を対象に、来月3日にも行われる予定です。

-

今年度の花育学習始まる

花に親しむことで児童の心の豊かさを育む「花育」の今年度の学習が11日から伊那市内の小学校で始まりました。 この日は、伊那市の東春近小学校で全校児童350人にアルストロメリアの花700本が贈られました。 アルストロメリアは上伊那を代表する花で生産量は年間1,300万本で日本一です。 伊那市ではJA上伊那と連携して、平成26年度から市内の全小学校の児童に花をプレゼントしている他3年生を対象に花の学習を行っています。 贈呈式が終わると、3年生が花の育て方などについて学びました。 JA上伊那花卉部会青年部の橋爪恭治さんは、「花には生産者の気持ちが込もっていることを感じてほしい。」と話していました。 伊那市の他に花育の取り組みは宮田村でも行われていて、今年度から辰野町でも始まります。

-

みのわ祭りのポスターとうちわ図案決定

7月30日に行われるみのわ祭りのポスターとうちわの図案が決まりました。 ポスターに採用されたのは箕輪中学校2年の野澤咲喜さんの作品です。 ポスターは500枚作られ、公共施設や協賛企業に貼られます。 うちわに採用されたのは箕輪中学校2年の唐澤茉奈さんの作品です。 うちわは1万本作られ、町の全戸に配布されます。 図案は267点の応募があり、9日に開かれたみのわ祭り実行委員会の中で審査員の投票により採用作品が選ばれました。 2016みのわ祭りは7月30日にみのわ天竜公園で行われます。

-

起業希望者が意見交換会

起業希望者や、街の将来を考える人を集めた意見交換会「第1回ローカルベンチャーミーティング」が10日に伊那市のタウンステーション伊那まちで開かれました。 この日は地元を中心に自営業者や学生、金融機関、不動産会社の社員などおよそ30人が集まり意見を交わしました。 ローカルベンチャーミーティングはフリーペーパー「いなまち×イナカチ」の編集メンバーと伊那商工会議所が開きました。 今年4月に発行された「いなまち×イナカチ」の編集作業の中で、将来の街の活性化の為にこれから起業を考える人たちの語らいの場の必要性が挙げられ今回のミーティングが開かれました。 ミーティングでは、スポーツバーの開業を目指す参加者が起業への思いを語りました。 ほかの参加者からは、「得意分野に特化した店のほうがおもしろい。」「都会で成功している店を参考にマネをすることから始めてはどうか。」などの意見が出ていました。 また、資金面に関する現実的な意見も出ていました。 ローカルベンチャーミーティングの第2回は6月7日に開かれます。

-

ジオパークガイド養成講座 開講

南アルプスのジオパークを分かりやすく楽しく発信するガイドの養成講座が11日伊那市役所で開かれました。 これは、南アルプスジオパーク協議会が開いているもので6年目です。 講座には、受講生として一般から8人と高遠高校の生徒13人が参加し、すでに認定されているガイドとともに受講しました。 11日開かれた1回目の講座では、南アルプスジオパークの成り立ちやガイドのポイントなどを学びました。 講師を務めた飯田市美術博物館専門研究員の坂本正夫さんは、「親しみやすく興味の持てる言葉で説明することが大切だ」として、「観光客や両親、友人など多くの人を案内し、繰り返し勉強する事で、次第に自分の言葉で説明できるようになります」とアドバイスしていました。 ジオパークガイド養成講座は7回開かれる予定で、次回は高遠町の板山露頭で現地研修をする予定です。

-

新産業技術推進協議会 発足

農業や教育分野でインターネットを活用した、新たなビジネスモデルについて研究する伊那市新産業技術推進協議会が11日発足しました。 協議会は金融、農業、教育機関、行政など40人で構成されていて今年度から5年計画で研究を行います。 白鳥孝伊那市長は協議会に新産業技術推進ビジョン策定を諮問しました。 今後は専門部会を立ち上げ、農業、ドローン、教育の3つの分野の研究を行います。 農業は、情報技術を活用し機械の自動運転を行い労力の軽減を図ると共に担い手不足や遊休荒廃農地の解消を目指します。 ドローンは南アルプスのニホンジカの食害対策に特化して研究を行います。ドローンに特殊な音波装置を取り付け鹿を追い込む事による効率的な駆除の研究や生態調査を行います。 教育は、テレビ会議システムを使った授業の他、自宅や地域でも学びを支援するシステムの構築を目指します。 伊那市によりますと、これまで同様の研究は、主に通信のインフラが整い機械の自動運転をしやすい関東地方で行われてきましたが、中山間地域で行われるのはあまり例がないという事です。 伊那市ではこの取り組みにより、少子高齢化や人口減少問題など地方が抱える課題の解決策の一つにしたいとしています。

911/(日)