-

森林税で木育推進へ 上伊那8事業

来年度の森林税を活用した木育推進事業は今年度より5件増え8件となる見込みで、木育の推進に力をいれる学校や自治体が増加しています。 これは7日、伊那合同庁舎で開かれた「みんなで支える森林づくり上伊那地域会議」の中で報告されました。 上伊那地方事務所によりますと来年度の木育推進事業には伊那市や箕輪町などから8事業、合わせて158万円の要望が出され、予算を確保できる見込みだという事です このうち新規事業は6つあり、伊那西小学校の学校林を活用した環境学習や、箕輪町が開催する森林や木に触れるイベントの開催、箕輪中学校の地域材を活用した作業台の製作などです。 県では要望が増えたことに対して「木育を通して地域の森や自然に親しみ、郷土愛を育むきっかけにしていきたい」と話していました。 委員からは「木育が木の物づくりで終わる傾向にある。 森林整備などを通して、自然に親しむようプログラムを考えてほしいです」などの意見が出されていました。 来年度の森林税を活用した事業費は8億6千万円で、今年度と比べ2億円減少しています。

-

芸術文化フェス 成果を発表

上伊那の芸術文化団体が一堂に集う芸術文化総合フェスティバルが伊那市の伊那文化会館で開かれました。 この催しは長野、松本、伊那の3会場で3日から開かれていています。 最終日の6日は、太鼓や大正琴などの6団体が練習の成果を発表しました。 このうち木村流大正琴伊那支部は、市内8つの教室のメンバー60人がステージで歌謡曲などを披露しました。 その中の「祭」は10年程前に製作した10分間のオリジナル曲です。 フェスティバルは、県内で活動する文化団体の日頃の活動成果の発表の場として長野県芸術文化協会が毎年開いています。

-

認知症について理解を深め予防や改善を

認知症について理解を深め予防や改善につなげようと、まほらいな市民大学の講座の一環で、2月25日に講演会が開かれました。 まほらいな市民大学の受講生や卒業生など約100人が受講しました。 講師は伊那市美篶に住む後藤郁さんが務めました。 認知症は早期診断、早期治療が大事だという事で「何度も同じ事を言う、何に対しても興味をしめさない、化粧を面倒くさがるなどの変化に家族がいち早く気づいてほしい」と話していました。 後藤さんは平成22年から、認知症の人やその家族を見守り支援する「認知症サポーター」の養成講座で講師を務めています。

-

県ロードレース伊那大会

第51回県ロードレース伊那大会が6日伊那市営野球場発着で開かれました。 大会には、県内外から514人が参加しました。 伊那市営野球場発着の10キロと5キロのコースで健脚を競いました。 参加者たちは、春の日差しを受けながらそれぞれのペースで楽しんでいました。

-

いつまでも歌いつなぐ~伊那市内小中学校校歌~

伊那フィルハーモニー交響楽団の生演奏で伊那市内12の小中学校の校歌を歌う「いつまでも歌いつなぐ~伊那市内小中学校校歌~」が6日伊那市のいなっせでありました。 参加したのは、小学校7校、中学校5校の12校です。 伊那小学校は、3年から6年の合唱団を中心に38人が参加しました。 伊那フィルは、楽団結成30周年を記念して市内21校すべての学校の校歌をCD化しました。 今回のコンサートは、その記念と広く一般に校歌を聞く機会にしようと開かれたものです。 伊那フィルでは、CD化にあたり「校歌は地域をつなぐシンボルの意味がある。それぞれ特徴があり、雰囲気をつかみながら演奏した」と話しています。 この日の模様は、4月にご覧のチャンネルで放送します。

-

伊那技術専門校 70年の歴史に幕

南信工科短期大学校の開校により今年度で閉校となる南箕輪村の伊那技術専門校で5日、修了式と閉校式が行われました。 修了式では、半田直道校長から修了生1人ひとりに証書が手渡されました。 今年度普通課程を修了するのは、メカトロニクス科7人と情報システム科4人の合わせて11人です。 伊那技術専門校は、労働者の地位向上を図ることを目的に、昭和21年に伊那職業補導所として伊那市室町に設置されました。 その後、庁舎移転などを行い昭和57年に現在の場所に新庁舎が建てられました。 昭和21年の開校から今年度までに、6,704人を産業界に送り出しています。 来月開校する南信工科短大が伊那技術専門校の施設を活用することから、今年で閉校となります。 伊那技専最後の修了生を代表して神山卓郎さんが、誓いの言葉を述べました。 修了式のあとに行われた閉校式では、修了生が伊那技専の校旗を取り外し、半田校長から太田寛副知事のもとへと渡されました。 南信工科短期大学校の一般課程には、現在37人が入学を予定しています。 入校式は、来月11日に行われます。

-

3.11の集いinいな 陸前高田市の様子を聞く

「 3.11の集いinいな」が5日伊那市のタウンステーション伊那まちで開かれ、参加者が壊滅的な被害を受けた岩手県陸前高田市の復興の様子を聞きました。 会場ではろうそくがともされ、参加者が黙とうをしました。 岩手県陸前高田市議会副議長の及川修一さんがタウンステーション伊那まちを訪れたほか、陸前高田市の山田壮史都市整備局長と災害FMのパーソナリティを務めた阿部裕美さんが現地からテレビ電話で参加しました。 及川さんは、陸前高田市の被災状況について、「最高で高さ17.6メートルの津波が来て、1,550人が亡くなり、建物は1件も残らないような状況でした」と説明しました。 山田都市整備局長は、「防潮堤の整備や盛り土(つち)で津波を防ぐとともに、津波がきても避難しやすい道路を整備し、多重防災という考えでまちづくりをしています」と話していました。 阿部さんは、「5年たってやっと、先がイメージできるようになってきました」と話していました。 集いは復興の現状と課題について語り合おうと、伊那市民有志でつくる実行委員会が2012年から毎年開いています。

-

リニア開通を前に伊那谷の未来を考える

2027年のリニア中央新幹線の開通を前に、伊那谷の未来について考える講演会が、5日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 人口減少や社会保障問題などについて詳しい産経新聞社論説委員の河合雅司さんが、リニアの開通が伊那谷にもたらす効果などについて話しました。 河合さんは、「リニア駅は新幹線の駅とは違い、作ったからといって人が集まるというわけではない。多額の費用をかけるよりも、まずは今ある資源を活かすことを考えるべき」などと話していました。 講演会は、伊那谷の進むべき道について考えるきっかけにしてもらおうと、有志およそ10人が実行委員会を組織し企画しました。 会場には、地元の高校生や首都圏の大学に通う学生など、およそ200人が集まり、河合さんの話に耳を傾けていました。

-

雪割草展示会 6日まで松島コミュニティセンターで開催

信濃雪割草愛好会の展示会が、6日まで、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれています。 会場には、会員7人が丹精込めて育てた雪割草およそ300点が展示されています。 雪割草は、山地の湿った岩場に生息する多年草で、雪国の春を彩る花の1つです。 2月の気温の寒暖差が影響し、花の大きさがそろわなかったということですが、例年と同じ数を用意できたということです。 雪割草は、同じ株からとれた種を蒔いてもそれぞれ違う花が育つということで、会場には様々な色や形の花が並んでいます。 また、販売会も開かれていて、1鉢300円から購入することができます。 信濃雪割草愛好会の展示会は、6日まで、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれています。

-

啓蟄 ポレポレの丘でスイセン咲き始め

5日は二十四節気の一つ「啓蟄」です。 大地が暖まり冬眠していた虫が穴から出てくるころとされています。 5日の伊那地域の最高気温は15.1度で4月上旬並みとなりました。 伊那市高遠町のポレポレの丘では、例年より3週間早くスイセンが咲き始めています。 ポレポレの丘を管理する高遠花摘み倶楽部の赤羽久人理事長によりますと、冬の間暖かい日が多かったことから、早く咲き始めたということです。 長野地方気象台によりますと9日日ころまでは気温が高い日が続くということです。

-

みぶの里で春高駅伝応援旗づくり

3月20日に行われる春の高校伊那駅伝を応援しようと、伊那市美篶の高齢者複合福祉施設みぶの里で、応援グッズの制作が、3日行われました。 この日は、入所者が応援の旗を作りました。 ロゴがプリントされた紙に、メッセージを書き込み棒に張り付けていきました。 みぶの里が開所したのは、去年の5月で、春高駅伝の応援グッズを制作するのは今回が初めてです。 なかには、高校生が走る姿をイラストに描いた男性もいました。 みぶの里は春の高校伊那駅伝の男子第2中継所にもなっています。 当日、天気が良ければ入所者も外に出て、作った旗を振って選手を応援するということです。 みぶの里では、「旗の制作でリハビリにもなります。どこの高校を応援するなどの話題もでていて、皆さんとても楽しみにしています」と話していました。

-

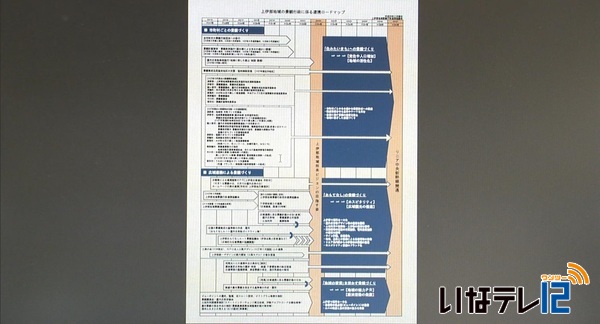

リニアロードマップ作成

リニア中央新幹線の開通に向けて、上伊那地域の景観づくりを県や市町村が連携して進めていくためのスケジュールを示したロードマップが作成されました。 2月25日に伊那合同庁舎で定例記者会見が開かれました。 このロードマップは、上伊那8市町村と上伊那広域連合、上伊那地方事務所の担当者で構成される上伊那地域景観行政連携協議会が作成しました。 平成26年に上伊那広域連合が公表した上伊那地域将来ビジョンの「景観の形成に向けて」に掲げる目標を達成するためのスケジュールが示されています。 「市町村ごとの景観づくり」と「広域連携による景観づくり」の大きく2つに分けられ、新たに「上伊那おもてなしルート景観協議会」を設置することなどが盛り込まれています。 協議会では、県や市町村で情報を共有し、2022年までに体制を整えてリニア開通に向け連携した取組みを推進していきたいとしています。 なお、この連携ロードマップは必要に応じ随時見直される予定です。

-

伊那地区で初 空き家バンク登録

伊那市の伊那地区の物件が移住定住希望者へ空き家を紹介する空き家バンクに初めて登録されました。 先月伊那地区で初めて空き家バンクに登録された荒井にある木造2階建ての住宅です。 台所を含めて6部屋あり賃貸料は月3万5,000円です。 空き家バンク登録制度は移住定住対策として賃貸や売買可能な空き家の確保と活用を進めるため伊那市が創設したものです。 それらを専門的に行う、集落支援員の二瓶裕史さんは去年11月に市から委嘱され家主との交渉にあたってきました。 空き家バンク登録制度は平成23年度から高遠町と長谷で始まりました。 市によりますと現在47件が登録されていて、これまでに29件の成約があったということです。 二瓶さんによりますと3月中に伊那地区で新たに2件が登録される見込みで「活動の成果が表れ始めている」と話しています。 伊那市では18日に伊那市役所で空き家バンク登録相談会を開催する計画で登録希望者への説明のほか、制度の周知も図りたいとしています。

-

「地産地消応援隊」に市内の農家4人認定

伊那市が食育推進のために事業者などの連携を図る「地産地消応援隊」に市内の米農家4人が認定されました。 4日に認定者の内の1人で伊那市富県の伊東佳保里さんに、隊員証とポスターが贈られました。 伊東さんは10年程前から父親の陽一郎さんに教わりながら米作りを始めました。 「安心」「安全」「おいしい」をモットーに、必要最低限の農薬しか使わず、自分達で肥料を手作りして米作りに取り組んでいます。 また、全国米・食味分析鑑定コンクールでは、毎年のように入賞しています。 「地産地消応援隊」は、国のガイドラインに沿って生産された農産物を市内に販売している生産者などを対象に認定され、市のホームページに紹介されます。 伊東さんの他には、いずれも米農家の伊那市富県の羽場操さん、伊那市御園の羽場敏さん、伊那市西春近の北原清一さんが認定されています。

-

東春近小学校6年生 手作りのアスレチックが完成

伊那市の東春近小学校の6年生は、総合的な学習の一環で校庭にアスレチックを作りました。 東春近小の6年生65人は、県の補助金を活用して、ヒノキの間伐材やタイヤを使ったアスレチックを校庭に作りました。 6年生のある児童は「いろいろな遊び方ができるので、下級生にはおもしろい遊び方を見つけて楽しんでもらいたい」と話していました。

-

箕輪中部小学校合唱団が全国大会で審査員特別賞

箕輪町の箕輪中部小学校合唱団は、合唱の全国大会で、最高賞に次ぐ「審査員特別賞」を受賞しました。 1日は箕輪中部小合唱団の6年生18人が町役場を訪れ、白鳥政徳町長らの前で歌声を披露しました。 箕輪中部小合唱団は4年生から6年生までの38人が所属しています。 御柱がテーマの曲、「御柱の情景・御山出(やまだ)し」を予選で歌い、最優秀賞を受賞、全国大会に出場しました。 全国大会の子ども音楽コンクール文部科学大臣奨励賞選考会はテープ審査で行われ、審査員特別賞を受賞しました。 顧問の唐澤流美子教諭は「子どもたちは厳しい練習を乗り越えてきました。その過程を大切にしてもらいたいです」と話していました。

-

箕輪町第5次振興計画キックオフ大会

箕輪町のまちづくりの基本方針を定めた第5次振興計画のキックオフ大会が2月28日町文化センターで開かれました。 大会では、兵庫県在住の前川進介さんが「町民とともに創るまちに向けて」と題して講演しました。 前川さんは、Iターン専用のシェアハウスをつくり、住民とともに地域の課題解決に取り組んでいます。 これまでに、行政に働きかけ、お見合いパーティやインターン促進事業を予算化したとして、「行政は、町民の自由でしがらみのない意見を求めています。町民の目線で必要だと思うことを発信していってほしいです」と話していました。 第5次振興計画は、来年度から平成32年度までのまちづくりの基本方針を示したものです。 白鳥政徳町長は、「第5次振興計画を進めていくにあたり、町民のみなさんに町の課題や現状を知ってもらい、一緒にスタートラインに立ちたい」と話していました。

-

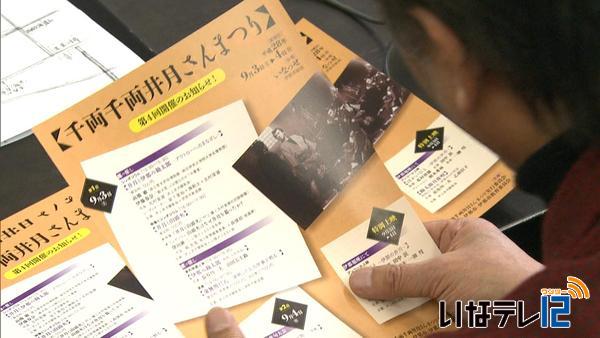

井月しのぶ俳句大会 東京と伊那で開催

泊の俳人井上井月をしのぶ俳句大会などが3月と9月に東京と伊那市で開催されます。 井上井月顕彰会の北村皆雄会長らがこのほど記者会見を開き、3月に東京で開かれる「井月忌の集い」と9月に伊那市で開かれる「千両千両井月さんまつり」の概要などを説明しました。 北村会長は「井月忌の集いと、井月さんまつりの2つを伊那の文化活動の両輪としていきたい」と話しました。 井月忌の集いは、3月5日に東京で開かれます。 俳句大会や小林一茶や種田山頭火を研究する俳人の金子兜太さんの映画が上映されます。 井月さんまつりは9月に伊那市で開かれます。 伊那の勘太郎や山頭火と井月についてのシンポジウムなどが予定されています。

-

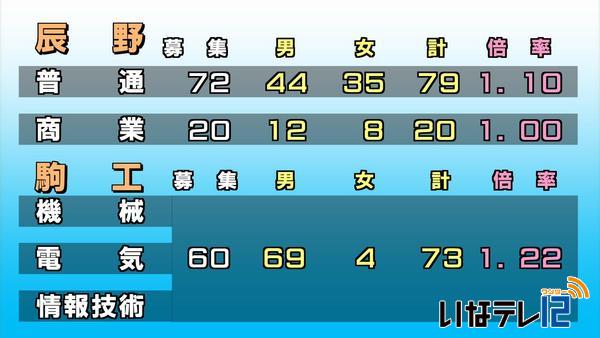

公立高校後期選抜試験 志願変更受付終了後の集計結果を発表

長野県教育委員会は、9日に行われる公立高校後期選抜試験の志願変更受付締切後の集計結果を3日に発表しました。 伊那北理数科は2倍となっています。 辰野普通は、79人が志願、1.1倍。 商業は、20人が志願、1倍です。 上伊那農業生産環境は、19人が志願、0.95倍、園芸科学は、18人が志願、0.9倍、生物化学は20人が志願、1倍、緑地創造は、19人が志願、0.95倍です。 高遠は、54人が志願、0.82倍です。 伊那北普通は、199人が志願、1倍、理数は、8人が志願、2倍です。 伊那弥生ヶ丘は、262人が志願、1.09倍です。 赤穂普通は、167人が志願、1.04倍、商業は、37人が志願、0.93倍です。 駒ヶ根工業は、73人が志願、1.22倍です。 箕輪進修は、普通Ⅰ部Ⅱ部に52人が志願、1.3倍。 普通Ⅲ部に5人が志願、0.13倍。 工業Ⅰ部に24人が志願、1.2倍です。 後期選抜は9日、合格発表は18日です。

-

南箕輪村中部保育園でひな祭り

3月3日はひな祭りです。南箕輪村の中部保育園でもひな祭りが行われ桃の節句を祝いました。 雨水の日の2月19日に飾りつけたひな人形を前に園児が歌を歌って桃の節句を祝いました。 雨水の日に飾ると良縁に恵まれると言われていて中部保育園では毎年その日に飾りつけをしています。 壁には園児が作った作品を飾りつけました。 この日は全員でゲームをして楽しみました。 清水すみゑ園長は「女の子も男の子も明るく元気に健康に育ってほしい」と話していました。

-

御子柴正人さん「桜咲く信州四季洋画展」

伊那市荒井在住の御子柴 正人さんの油絵展、桜咲く信州四季洋画展が、西箕輪のみはらしの湯ロビーで開かれています。 会場には、6号から80号までの近作を中心に13点が展示されています。 伊那を中心に、県内の風景を描いた作品が展示されています。 こちらの作品は、信州ねんりんぴっくで県知事賞を受賞した作品「寒風(かんぷう)」です。春を待ち、寒さに耐える桜を描きました。 御子柴正人さんの作品展は、28日までみはらしの湯ロビーで開かれています。

-

閉園となる高遠第4保育園さよならの会

伊那市の高遠第4保育園は、今年度末をもって閉園となります。 3日は、地域の人々や卒園した人たちを招いて、さよならの会を開きました。 この日、未満児から年長まですべてのクラスが歌や劇、リズムなどを発表し、地域の人たちに披露しました。 年少は、大きなサツマイモを収穫する劇を行いました。 年少クラスだけではサツマイモを抜くことができず、会場みんなの声援をうけて、やっと収穫していました。 最後の卒園児となる年長には、特別養護老人ホームさくらの里の利用者が作ったコサージュがプレゼントされました。25日に行われる卒園式で身につけます。 年長は、保育園での思い出を発表しました。 そのあと、これまでの卒園生の写真や、子どもたちの普段の様子などの映像が上映されました。 高遠第4保育園は、昭和53年に開園しました。 保育園の統廃合により閉園となります。 さよならの会は、4日、5日も予定していて、保育園を開放し映像の上映などを行います。 3月25日の卒園式の後、閉園式が行われ、38年の歴史に幕を下ろします。

-

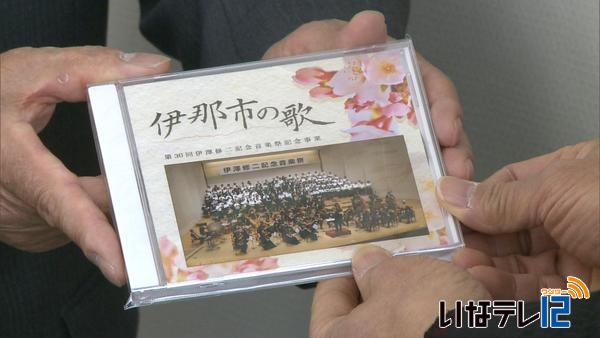

伊那市の歌 CD完成

東京芸術大学シンフォニーオーケストラと伊澤修二記念音楽祭合唱団が去年録音した伊那市の歌のCDが完成し、2日市内の小中学校に配布されました。 北原秀樹教育長から校長会を代表して会長の井口明富県小学校長にCDが手渡されました。 市内すべて21の小中学校に配布されます。 CDには、ピアノ伴奏による3曲とオーケストラ伴奏による2曲が収録されています。 オーケストラ伴奏による録音は、去年10月31日に伊那文化会館で行われました。 オーケストラは、東京芸術大学シンフォニーオーケストラ、合唱は、伊澤修二記念音楽祭合唱団、指揮は、東京芸術大学の松本宗利音(しゅうりひと)さんがつとめました。 CDの制作は、伊那市民ならば、伊那市の歌を歌えるようにと市が50枚制作したもので、教育現場で郷土愛を育む教材として使ってほしいとしています。 CDは、市内にある9つの公民館にも配布されることになっています。

-

巣立ちの春 上伊那農業高校で卒業式

上伊那の高校トップを切って南箕輪村の上伊那農業高校で卒業式が2日行われ生徒たちは慣れ親しんだ学び舎をあとにしました。 上伊那農業高校では今年度、男子95人、女子65人の合わせて160人が卒業を迎えました。 式では、岩崎靖校長から各クラスの代表に卒業証書が手渡されました。 岩崎校長は「高校での体験を財産に、欅の木のように伸びやかにしなやかに成長し続けて下さい」と式辞を述べました。 卒業生を代表して毛利日向子さんは、学校生活を振り返りながら新たな道へ進む決意を述べました。 式の後、各クラスでは最後のホームルームが行われました。 3年C組では、中澤通秋担任から生徒1人ひとりに卒業証書が手渡されました。 上農高校では、103人が大学や専門学校などへ進学を希望しています。 就職希望は57人で全員が内定しているという事です。 上伊那の高校では今年度およそ1,500人が卒業を迎え、卒業式のピークは5日です。

-

高遠城址公園さくら祭り開催まで1か月

伊那市高遠町の高遠城址公園さくらまつりまで1か月を切り、祭りの対策打合わせ会議が2日に高遠町の総合福祉センターで開かれました。 会議では、今年のさくら祭りの新しい取り組みなどが発表されました。 今年は新たに開花前から5分咲までの間カラーライトアップが行なわれます。 また桜雲橋付近では、プロジェクターで桜の模様を一帯に投影し、花見客に幻想的な雰囲気を楽しんでもらいます。 さらに、プロカメラマンによる「夜桜思い出フォトプレゼント」や桜守と一緒に園内を散策する「お花見が10倍楽しめる桜守ガイド」なども行われます。 伊那市観光協会では、「今年は諏訪大社の御柱(おんばしら)祭(さい)もあるので、昼間御柱に行ったお客さんには夜桜を楽しんでもらいたい。」としています。 さくら祭りは4月1日から30日まで開かれます。 なお、日本気象協会は、この日桜の開花予想を発表しました。 高遠城址公園の開花は7日、満開が13日と予想しています。

-

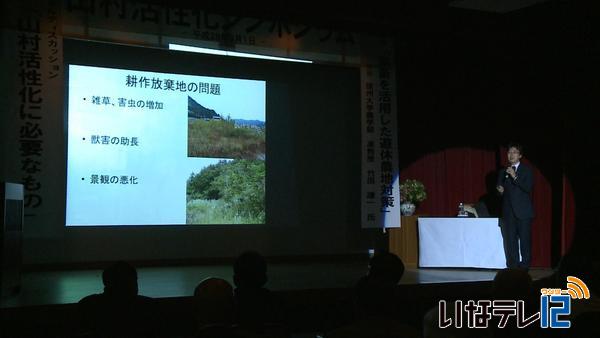

山村地域の活性化目指し シンポジウム

伊那市の地元地区や行政、大学などが連携して山村地域の活性化を図るためのシンポジウムが1日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。 シンポジウムでは、南アルプスに生息する鹿や自然植物について研究している信州大学農学部の竹田謙一准教授が、「家畜を活用した遊休農地対策」について講演しました。 竹田准教授によりますと、県内の耕作放棄地は年々増えていて、平成22年で1万7千haが放棄地となっています。 耕作放棄したままだと景観の悪化にも繋がるため、竹田准教授は、家畜を放牧した対策方法を取り入れてみるのはどうかと話しました。 会場には、関係者や地元農家などおよそ90人が訪れました。 伊那市の高遠町藤沢は国の「山村活性化支援交付金」活用モデル地区に指定されていて、来年度から ●カラマツの間伐材から作ったバイオオイルの特産化 ●花イクジなどのきのこの特産化 ●家畜を利用した耕作放棄地解消による景観づくりの3つの事業を展開していくということです。

-

1月有効求人倍率1.38倍 5か月連続で全国・県上回る

上伊那の1月の月間有効求人倍率は1.38倍で、去年12月を0.03ポイント上回りました。 全国は1.28倍、県は1.33倍で、5か月連続で全国と県を上回っています。 新規求人数は1,595人、新規求職者数は747人でした。 これにより、上伊那の1月の月間有効求人倍率は、12月を0.03ポイント上回る1.38倍でした。 全国は1.28倍、県は1.33倍で、9月から5か月連続で全国・県を上回っています。 ハローワーク伊那によりますと、「求人倍率は良い状況が続いるが、派遣社員の割合が求人数全体の20%前後を推移している。正社員の割合が増えるとさらに状況は良くなる」ということです。 雇用情勢については「着実に改善が進んでいる」として、コメントを据え置きました。 今年度卒業を予定している新規高卒者の内定率は95.5%でした。 ハローワーク伊那では、「引き続きジョブサポーターが学校と連携して対応し、3月末までに内定率100%を目指したい」としています。

-

伊那市桜守の会 設立

日本一の桜の里づくりを目指す伊那市は、地元の桜を管理する地域桜守でつくる伊那市桜守の会を1日、設立しました。 1日は、市役所で設立総会が開かれました。 伊那市桜守の会は、各地域で市民による桜の管理体制づくりを推進し、技能の向上を図ることを目的に設立されました。 会長には、地域桜守で伊那市美すずの丸田旭雄さんが選任されました。 アドバイザーは、長年にわたり高遠城址公園の桜守を務めた稲辺謙次郎さんです。 会では、地域内の桜の維持管理や指導、後継者の育成などを行います。 伊那市では桜による滞在型の観光を目指そうと日本一の桜の里づくりを進めています。 市の調査によりますと市内には高遠を中心とするおよそ2000か所に合わせて1万2000本を超える桜があるということです。 伊那市振興公社の桜守だけでは市内全域の桜の管理ができないため平成23年度から地元で管理してもらおうと地域桜守の育成を行っています。 年に6回の講習を受け技術を習得すると地域桜守として認定されます。 地域桜守は平成26年度末現在で31人いて今年度は8人が認定されることになっています。 桜守の会では来年度、研修会などを開いて技術向上を図っていくとしています。

-

信州大学農学部ジャム販売

南箕輪村の信州大学農学部で、学生が実習で作ったジャムの販売が1日から始まりました。 ジャムは食料生産科学科の2年生が大学内の果樹園で育てたものを実習の一環として加工したものです。 初日に販売されたのは、イチゴ、りんご、山ぶどうなどの9種類です。 価格は1個330円から500円で、無くなり次第販売は終了します。 カリンやうめなど順次種類が増え、全部で15種類を販売する予定です。 ジャムは、信州大学農学部の生産品販売所で、平日の午前8時45分から午後5時まで販売しています。

-

伊那市議会3月定例会が開会 箕輪町議会、南箕輪村議会も開会

伊那市議会3月定例会が29日に開会し、平成28年度一般会計当初予算案など44議案が提出されました。 一般会計当初予算案は総額325億3,500万円です。 このほか、インターネットを活用した新しい産業技術の研究、開発を推進する協議会を設置するための条例案や、伊那地域定住自立圏共生ビジョンを策定する協議会設置のための条例案など44議案が提出されました。 市議会3月定例会は、9日から11日まで一般質問、18日に委員長報告と採決が行われます。 箕輪町議会と南箕輪村議会の3月定例会も29日に開会しました。 町議会には、総額を98億9千万円とする平成28年度一般会計当初予算案など25議案が提出されました。 7日、8日に一般質問、14日に委員長報告と採決が行われます。 村議会には、総額を65億7,000万円とする平成28年度一般会計当初予算案など20議案が提出されました。 9日、10日に一般質問、11日に委員長報告と採決が行われます。

911/(日)