-

保・小・中 合同避難訓練

大地震が発生したとの想定で、伊那市西箕輪の保育園・小学校・中学校が参加した合同避難訓練が26日行われました。 午後2時、西箕輪保育園の園内に地震が発生したとのアナウンスが流れると、布団や毛布をかぶり、体を丸めていました。 揺れが収まった事を確認すると防災頭巾をかぶり、保育園の駐車場へと避難しました。 全員の避難を確認すると、保育士を先頭に、市の避難所に指定されている西箕輪中学校の体育館へと移動しました。 中学校には近くの西箕輪小学校からも児童が避難していました。 今回の訓練は、いざという時に備え、近くの保育園、小学校、中学校が協力し子供達を守ろうと行われ750人が参加しました。 西箕輪中学校の新井幸徳校長は、「今回は授業中の想定で訓練を行ったが、今後は登下校時などあらゆる場面を想定していきたい」と話していました。 最後には、保護者への引き渡し訓練が行われました。

-

野草スケッチ原画展ギャラリートーク

長野県植物研究会会員の柄山祐希さんによる、野草スケッチ原画展ギャラリートークが23日、伊那市のコミュニティ・カフェ「セジュールで行われました。 現在90歳の柄山さんは元小中学校の教諭で今は植物観察の指導やガイドを行っています。 27歳から植物の細密画をかき記録する作業を行っていて会場にはそのうちの近作が並べられています。 ギャラリートークで柄山さんは植物の細密画を描くようになったきっかけなどについて話をしました。 柄山さんは「色は塗るものではなく描くのもだとプロから教わった。 描いていくことで結果として面になっていることがわかった。」と話していました。 柄山祐希野草スケッチ原画展は31日まで伊那市のコミュニティ・カフェ「セジュール」で開かれています。

-

上伊那農業高校 農業クラブ全国大会へ

南箕輪村の上伊那農業高校は、農業や林業の研究について発表する農業クラブの北信越大会で6部門中3部門で最優秀賞を受賞し全国大会に出場します。 北信越大会は、県大会を勝ち上がった5県の代表がプロジェクト発表と意見発表をしました。 プロジェクト発表で最優秀賞を受賞したのはアツモリソウの培養技術について発表した8人のグループです。 意見発表ではアルストロメリアの新たな販売方法について提案した3年の久保田成美さん。 高校生と大学生が連携して行った学生の森林保全プロジェクトを発表した2年の櫻井彩人君の2人が最優秀賞に選ばれました。 すでに出場を決めているクラブ活動発表部門と合わせて4部門が10月に群馬県で開かれる全国大会に出場することになっています。 上伊那農業高校によりますと複数部門で全国大会に出場するのは初めてということです。

-

振り込め詐欺の手口学ぶ

特殊詐欺被害にあわないための方法を学ぶセミナーが24日伊那市役所で開かれました。 参加者は電話対応訓練を行い詐欺の手口などについて学びました。 セミナーは特殊詐欺の手口を学び被害防止につなげようと長野県が開いたものです。 セミナーでは県くらし安全・消費生活課課長補佐の松原寛さんが詐欺の犯人役となり電話をかけ参加者がその対応をしました。 電話に出た参加者は特殊詐欺の手口を体験し対応方法について学んでいました。 松原さんは怪しい電話がかかってきたら、きっぱりと断ること。 また「携帯電話の番号が変わった」「風邪をひいた」というキーワードが出てきたら疑うこと」と話していました。 伊那警察署管内の今年の被害は7月末現在で3件、被害額は234万4,000円で去年の同じ時期と比べて4件、2,628万円減少しています。 県では被害者の9割が特殊詐欺を知っていて、8割が自分は大丈夫だと思っていたにもかかわらず 被害にあっているのが現状としたうえで、特殊詐欺はひとごとではなく対応を身につけておくことが大切だとしています。

-

「聖職の碑」完全トレース

1913年大正2年に遭難事故が発生した中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳登山。 その登山隊が辿ったルートを歩く「聖職の碑」完全トレースが25日行われました。 朝6時過ぎ、箕輪中部小学校に建立されている遭難の碑前に集合し、黙とうをささげました。 これは西駒山荘築100年の記念イベントとして伊那市観光株式会社が初めて開いたものです。 イベントには、地元をはじめ遠くは東京都八王子市を含む8人が参加しました。 予定では、平地区間20キロ、登山道6・5キロを歩いて西駒山荘に一泊する予定でしたが天候不順のため平地のみの開催となりました。 コースは学校に残っていた報告書や日記を調べ当時のルートを再現したということです。 駒ヶ岳遭難事故は1913年大正2年に起きたものです。 集団登山中、暴風雨にあい児童、教師合わせて11人が命を落としました。 これを題材にした新田次郎の小説「聖職の碑」は映画化されました。 その遭難事故を教訓に中央アルプス将棋頭山頂上直下に1915年大正4年に西駒山荘が建てられました。 西駒山荘管理人の宮下拓也さんが案内人で朝6時30分に箕輪中部小学校を出発し、大芝、西箕輪を経て午後1時過ぎに登山道入り口の桂小場に到着しました。 伊那市観光株式会社では「来年も継続してこのイベントを計画していきたい」と話していました。

-

“三義音頭”復活披露

かつて伊那市高遠町三義地区で歌われていた三義音頭が22日地元の寺、遠照寺で復活披露されました。 三義音頭を披露したのは遠照寺の宿泊学習に参加している三義子供会の小学生などおよそ20人です。 子供会の関係者が地域のお年寄りから三義音頭という歌があったということを聞き、会を中心にどのような歌かを調べてきました。 昭和23年1948年地元の人が作詞作曲し当時は区民運動会などで歌い踊られていたということです。 お年寄りから歌詞や曲調を聞いているなか譜面も見つかり宿泊学習の式典の中で地元役員らに披露しました。 子供会では踊りの振り付けについても調べることにしていて地元に残る歌として再び定着させていく考えです。

-

小阪洋治さん宅ヤマボウシの実見頃

南箕輪村南殿の小阪洋治さん宅のヤマボウシの木の実が見頃を迎えています。 小阪さん宅には樹齢100年以上のヤマボウシがあります。 毎年6月頃花を咲かせ、8月頃に実をつけますが、今年は例年に比べて多くの実が成ったということです。 味はナツメに似ていて、昔はジャムにして食べられていたということです。 見頃は1週間くらいだということです。

-

箕輪町長寿者訪問 春日二三栄さん宅を訪問

今年88歳以上の節目の年を迎える高齢者を訪問し長寿を祝う箕輪町の長寿者訪問が行われています。 25日は、白鳥政徳町長が箕輪町三日町の春日二三栄さん宅を訪れ、祝いの品を手渡しました。 春日さんは大正4年生まれの99歳。 長男夫婦と孫の4人家族で、好きな食べ物は豆類や煮物です。 手芸が趣味の1つで、3年程前にお手玉を作って保育園児にプレゼントしたということです。 今年受けた町の健診で健康だと言われたということです。 箕輪町では今年88歳以上となる高齢者は684人いて、そのうち100歳以上は10人です。 男性の最高齢者は103歳、女性は106歳です。

-

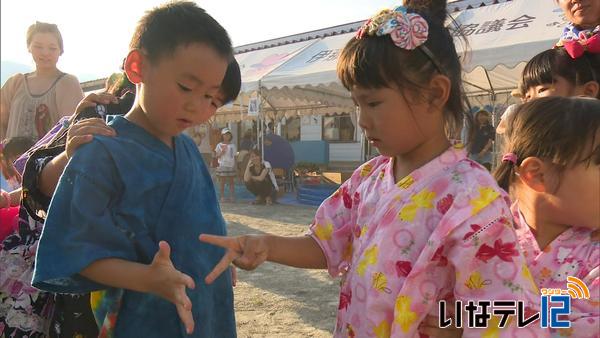

東春近南部保育園 最初で最後の夏祭り

施設の老朽化や園児数の減少により今年度閉園し、来年度から統合が決まっている伊那市の東春近南部保育園で22日、最初で最後の夏祭りが行われました。 夏祭りは、保護者会が園児に思い出を作ってもらおうと今年初めて企画しました。 この日は、ヨーヨー釣りや木工作品づくり、わたあめなどのブースが並びました。 また、親子で一緒に楽しもうとじゃんけん列車などのイベントも行われました。 東春近南部保育園は、園児数の減少などにより今年度閉園となり、来年度から東春近中央保育園と統合します。 新しい園舎は現在東春近中央保育園の隣で建設が進められていて、南部保育園の園児が今の園舎で過ごすのは今年度で最後となります。 夏祭りの最後には仕掛け花火に火が灯され、園児に人気のキャラクターが浮かび上がりました。 矢澤怜子園長は「保護者会で4月から企画を練っていただき子どもだけでなく大人も思い入れのある夏祭りになりました」と話していました。

-

牛乳の新ブランド名称は「酪農家のおもてなし」

上伊那の若手酪農家が募集していた新ブランドの牛乳の名称が「酪農家のおもてなし」に決まりました。 新ブランドの名称は上伊那産の牛乳を広くPRするため若手酪農家が募集していたものです。 6月から7月にかけて受け付けたところ183人から236件の応募がありました。 選考会の結果、宮田村の菅沼正貴さんの「酪農家のおもてなし」に決定しました。 今後はこの名称を印刷した牛乳パックを作り10月に完成発表会を開き、11月に販売する計画です。

-

伊那市平成26年度一般会計12億円の黒字

伊那市は平成26年度の決算をまとめました。 一般会計は前年度と比べ18.5%増の12億4,508万円の黒字となっています。 一般会計の歳入は前年度と比べ5.8%減の330億3,478万円。 歳出は6.5%減の317億8,970万円。 差し引き18.5%増の12億4,508万円の黒字となっています。 標準財政規模に対する借金返済額の割合を示す実質公債費比率は前の年度と比べて1.8ポイント減の12・4%。 また標準財政規模に対し将来支払う借金の割合を示す将来負担比率は28.4ポイント減の60・2%となっています。 白鳥市長は「財政健全化に取り組んできた効果があらわれてきている。」としています。 伊那市はこれら決算認定についての議案を伊那市議会9月定例会に提出することにしています。

-

伊那市の移住体験ツアー参加者が住民と交流

伊那市が初めて行った、夏休み中の親子を対象とした移住体験ツアーの交流会が24日、伊那市内で開かれ、参加者と地元住民が交流しました。 ツアーには、東京都中央区を拠点に活動している子育てサークルの親子4組10人と、東京都の女子大学生でつくるサークルのメンバー2人が参加しています。 西春近の知立市野外センターで交流会が開かれ、伊那市の住民などと意見交換をしました。 交流会では、伊那市の教育、自然、産業など、それぞれの分野で活動しているメンバーが説明を行いました。 このうち、伊那市の菓子店石川の石川信頼さんは、地元産の食材を使ったお土産シリーズの第2弾となるロールケーキを紹介しました。 ツアーに参加した子育てサークル「Himemama(ヒメママ)」では、都会では、大きな声を出して遊べない、昆虫や動物に触れる機会がないなど、子どもが自由に遊べる環境が少ないという事で、もっと広い世界を体験しようと移住体験ツアーに参加したという事です。 ツアー一行は今週金曜日まで伊那市内に滞在し、企業の見学や、鹿嶺高原でのバーベキュー、鳩吹公園の散策などを行う予定です。

-

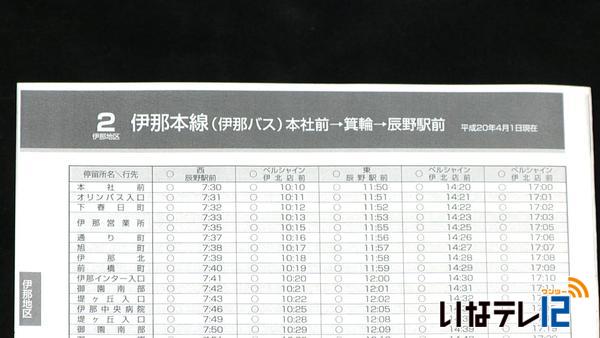

「路線バス 伊那本線の一部復活を」

近隣自治体と連携して地方創生の推進を図る「定住自立圏構想」で中心市宣言をしている伊那市の白鳥孝市長は、公共交通対策として伊那本線の一部を復活させたいとの考えを示しました。 24日伊那市役所で開かれた記者会見で白鳥市長は伊那本線を復活させたいとの考えを示しました。 伊那本線は伊那市の伊那バス本社前から南箕輪村、箕輪町を経由し辰野駅前までを結んでいた路線バスです。 伊那バスによりますと国道153号を通る西回りと途中から竜東線に入る東回りがありましたが平成22年に廃止になったということです。 伊那市が中心市宣言をしている「定住自立圏構想」は箕輪町、南箕輪村との連携を想定していて各自治体で協定の議決に関する条例案が可決されたのち協定を結び公共交通対策など具体的な取り組みを始めることになっています。

-

箕輪町発足60周年記念 10年後の自分への手紙 受付開始

箕輪町役場正面玄関に、10年後の自分や家族へ宛てた手紙を投函するポストが、24日に設置されました。 専用の用紙に記入し、封筒に住所、氏名を明記して投函します。 ポストは9月4日(金)までは役場正面玄関に設置されていて、5日と6日は町文化センターに設置されます。 手紙は、来月6日にタイムカプセルに入れて封印する事になっています。

-

箕輪町発足60周年記念 絵画作品、CM審査会

箕輪町発足60周年を記念して、町内の小中学生を対象に、未来の箕輪町をテーマに募集した絵画作品の審査が24日に行われ、入賞・入選作品21点が決まりました。 小学校低学年の部、最優秀賞は箕輪南小2年の知野夏希さんの作品「明るくて楽しいみのわ町」です。街の中で大勢の人が楽しんでいる様子が描かれています。 高学年の部の最優秀賞は、箕輪中部小4年の本島千翔さんの作品「人と植物がよろこぶ豊かな町」です。ごみがない箕輪町をイメージして描いたという事です。 箕輪町では町発足60周年記念イベントの一環で作品募集を行い、町内の小学生から121点の応募があり、町関係者が審査を行いました。 応募のあった作品は、9月1日から7日まで、町文化センターに展示される事になっています。 また町が募集した「ふるさとCM大賞MINOWA」の審査も行われました。 赤そばの里やもみじ湖などをテーマにした作品3点が寄せられ、結果は9月5日の記念式典で発表されます。

-

伊那市の食育について市長と教育委員が意見交換

伊那市が今年度から実施している「暮らしのなかの食」事業の取り組みについて市長と教育委員が18日、意見交換を行いました。 会議には、白鳥孝市長と教育委員13人が出席しました。 伊那市では、学校生活の中に農業体験を取り入れる食育事業「暮らしのなかの食」を、今年度から市内全ての小中学校で実施しています。 伊那西小では、学校近くの牧場と交流しチーズ作りを行っています。 西箕輪小では、地元に古くから伝わる羽広菜かぶを11月から栽培する計画です。 この日は、事業の取り組み内容について意見交換を行いました。 7月には東京大学講師で田舎暮らしを実践している内山節さんが伊那市を訪れ食育事業を視察しました。 内山さんと懇談した松田泰俊教育委員長は「自分たちで作って食べるというのは、これからの学校のあり方への問題を提起している」と話しました。 出席した委員からは「小さい頃に農業で培ったことが将来いろいろな方向で役に立つ」などの意見が出ました。 白鳥市長は「この事業の取り組みから当初考えていなかったことも見えてくるので各学校でも話し合いをしながら取り組みを進めてもらいたい」と話しました。

-

森に親しむイベント わくわく森・もり

伊那市のますみヶ丘平地林で森に親しむイベント「わくわく森・もり」が23日行われました。 イベントでは、木工体験や草木染め、薪わり体験などのブースが設けられました。 伊那市では、ますみヶ丘平地林を「市民の森林(もり)」として整備してい て、このイベントは森に親しんでもらおうと開いています。 ますみヶ丘平地林は、面積がおよそ68ヘクタールで、樹種はアカマツを中心に、サワラやヒノキ、コシアブラなどがあります。 23日は市内の他、伊那市と友好提携を結んでいる新宿区から自然体験ツアーに来た親子など、およそ80人が参加しました。 伊那市では、「これだけ広い平地林は県内でもめずらしい。実際に足を運んでもらい、森の良さを感じてほしい」と話していました。

-

マス釣り大会 親子連れで賑わう

箕輪町松島の用水路で23日マス釣り大会が開かれ親子連れで賑わいました。 マス釣り大会は天竜川漁業協同組合が開いたもので会場となった 箕輪町松島の用水路には親子連れなどおよそ100人が集まりました。 用水路には天竜川漁協が用意した マスやイワナなど2500匹ほどが放され集まった人たちが次々に釣り上げていました。

-

箕輪のソフトボール3チームが全国大会へ

箕輪町内の男子ソフトボール3チームが年代別の県大会で優勝し全国大会に出場します。 実年、壮年、一般の3世代揃っての全国出場は2007年についで2度目となります。 23日は全国大会に向け3チームが番場原グラウンドで練習や試合に汗を流していました。 50歳以上の実年で全国大会に出場する「ミノワ実年クラブ」は県大会で5年ぶり3回目の優勝を果たしました。 5年前の大会では準決勝まで進出し全国3位となっています。 実年の全国大会は9月に高知で開かれます。 40歳以上の壮年は「ミノワオールスター壮年」が出場します。 今のチームの前身となる「ミノワクラブ」は過去に県大会で4度優勝、最高成績は全国ベスト8です。 壮年の全国大会は9月に金沢で開かれます。 15歳以上の一般は「ミノワオールスター」が出場します。 県大会で9連覇し全国ではベスト8が4回、最高成績は3位です。 一般の全国大会は今月29日から宮崎で開かれます。 3世代揃っての全国大会出場に各チームとも一戦必勝を誓っていました。

-

自営業者の仕事体験 商工フェア

上伊那の自営業者が出店する第3回商工フェアが23日、伊那市のいなっせで開かれました。 商工フェアには、上伊那の飲食店や建設業、農家などが出店し、およそ30のブースが並びました。 商工フェアは、上伊那民主商工会が、自営業者の仕事を知ってもらい、地域の活性化につなげようと開いているもので、今年で3回目です。 いなっせの中では、体験コーナーが設けられました。 木工体験のブースでは、子供たちが木の船や箱などを作っていました。 会場には家族連れなどが訪れ、さまざまな仕事を体験していました。

-

御子柴翔太さん 東北のソフトテニス大会で1位

静岡県出身で山形大学1年の御子柴翔太さんが、7月8日に岩手県で行われた東北学生シングルスソフトテニス選手権大会で優勝しました。 14日は、祖母にあたる伊那市荒井の御子柴静子さん宅を訪れ、優勝の報告をしました。 御子柴さんは静岡県出身で、幼稚園の時に4年程伊那市に住んでいました。 小学校に入学してからテニスを始め、大学1年生となった現在もテニスサークルに入り練習に打ち込んでいるということです。 東北地方の大学が参加する大会で、決勝では仙台大学の選手に4対2で勝ちました。 御子柴さんは、9月に開かれる次の大会でも優勝したいと意気込んでいます。

-

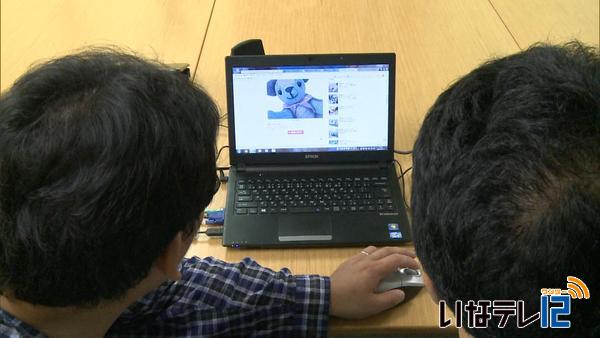

障害者製品 ネット販売開始

伊那市内の障害者社会就労センター製品の販路拡大をはかろうと、17日からインターネットを使ったオンラインショッピングが始まりました。 17日は、福祉まちづくりセンターでインターネット販売開始式が行われ、オンラインショッピングがスタートしました。 販売されるのは、伊那市社会福祉協議会が運営するゆめわーく、輪っこはうす・コスモスの家、さくらの家の3か所の障害者就労センターの製品です。 布やビーズ製品など50品目があります。 オンラインショップの名は、伊那谷のさくら商店。 高遠コヒガンザクラのように日本中の人に知ってもらい、施設利用者の工賃アップをめざします。 オンラインショップ、伊那谷のさくら商店は、伊那市社会福祉協議会のホームページから入ることができます。

-

ふるさと就職面接会

来春、大学や短大などの卒業予定者を対象にしたふるさと就職面接会が、17日伊那市のいなっせで開かれました。 参加企業は、57社で、35社だった去年を22社上回りました。 一方会場を訪れた学生数は、前回並みの65人でした。 今年は、企業の選考活動が解禁となったのが、8月1日で、4月だったこれまでより4か月遅れとなりました。 駒ケ根市出身で神奈川県の4年生大学に通っている文系のある男子学生は、「長男でもあるし、都会より田舎が好きなのでふるさとに就職したい気持ちが強い。」と話していました。 宮田村出身で岐阜の4年生大学に通っている文系の女子学生は、「岐阜と地元で就職活動をしている。この機会に地域の企業を知りたい。」と話していました。 一方採用側のある建設業者は、「60近い社員が多く、若い人材の確保を考えているが、大手での就職を希望する学生が多く、地域までまわってこない。」と話していました。 ハローワーク伊那では、「企業の採用意欲は高いので、1人でも多くの人に上伊那に就職してもらいたい」と期待しています。

-

井月さん入門講座

伊那市生涯学習センターの「井月さん入門講座」が21日あり、市内にある井月の句碑をめぐりました。 21日は、市内にある井月の句碑15か所をめぐりました。 講座には、16人が参加し、伊那市文化財審議委員会の竹入弘元さんから解説を聞きました。 このうち中心市街地の小沢川にかかる伊那橋の上では、「柳から出て行(ゆく)舟の早さかな」という句を見ました。 井上井月は、幕末から明治にかけての俳人で、酒を愛し俳諧一筋に伊那で30年を過ごし、伊那で亡くなっています。 井月さん入門講座は、今年で3年目で今年は句碑めぐりをすることになっています。 11月にかけてあと3回予定されていて、上伊那地域にある句碑を見る予定です。

-

第30回大芝高原まつり 22日に

上伊那の夏を締めくくる第30回大芝高原まつりが、22日南箕輪村の大芝高原を会場に行われます。 開会式は午前10時から湖上ステージで、今年初めて増設される多目的広場ステージでは、11時からバンド演奏などが行われる予定です。 名物のたらいレースは10時30分から、19団体が出演するおまつりパレードは午後1時20分開始予定となっています。 祭りのフィナーレを飾る花火は午後7時30分打ち上げ開始を予定しています。 伊那ケーブルテレビでは、22日の正午からご覧のチャンネルで祭りの模様を生中継でお伝えします。 トワイライトステージの模様は、前半を9月1日に、後半を8日に放送します。

-

二胡の音色 震災被災地へ

諏訪市を中心に中南信地域で中国の伝統的な弦楽器、二胡の教室を開いている劉鉄鋼さんと生徒有志は、10月に東日本大震災の被災地宮城県石巻市でボランティアコンサートを開きます。 7月26日、ボランティアコンサートに向けた練習がスタートしていて、月にほぼ2回のペースで当日に向け仕上げていきます。 教室を指導しているのは、中国ハルピン出身の二胡奏者、劉鉄鋼さん。 生徒のひとり、山田寿子(としこ)さんが、震災で父親を亡くしたことを知り、2013年に石巻で初めてコンサートを開きました。 東日本大震災発災から5年が経過し、風化が進む中で、被災地の人たちを忘れないよう、疲れた心を癒してもらおうと3年ぶりのコンサートを計画しました。 ボランティアコンサートには、諏訪や伊那、飯田の教室で学ぶ生徒の有志40人が参加することになっています。 現地では、2日間にわたり小学校や高齢者の福祉施設でコンサートを行う計画です。 コンサートは、10月2日と3日に行われます。 参加者たちは、現地の復興の様子も見てくる計画です。

-

ジュニア野菜ソムリエの資格を持つ関口さんによる漬物講座

箕輪町地域おこし協力隊でジュニア野菜ソムリエの資格を持つ関口悠子さんによる季節の野菜を使った漬物講座が21日、箕輪町大出の農産物直売所にこりこで開かれました。 講座には、町内の主婦など9人が参加しました。 講師を務めた関口さんは千葉県出身で、去年6月から地域おこし協力隊として箕輪町に移住しました。 週1回にこりこで勤務している他、地元農家を訪ねて野菜の勉強を重ね、今年3月にジュニア野菜ソムリエの資格を取得しました。 今日は、地元農家が育てたミニトマトを使って砂糖漬けを作りました。 湯むきしたミニトマトを瓶に入れ、砂糖・ミントを入れて1日冷蔵庫で保管します。 漬物講座は9月下旬にも開かれる予定で、次回は玉ねぎを使うということです。

-

伊那市の幼稚園利用者負担額 来年度から1割程度減

伊那市子ども・子育て審議会は、白鳥孝市長から諮問されていた幼稚園の利用者負担金について、来年度から1割程度引き下げるとした内容に差支えないとする答申を18日しました。 この日は、伊那市子ども子育て審議会の丸山毅一委員長と大久保照子委員が伊那市役所を訪れ、白鳥市長に答申書を手渡しました。 答申では、伊那市の幼稚園の利用者負担金を、国の制度改正に伴い来年度から1割程度引き下げるとしています。 負担金額は所得に応じて設定し、目安として一番人数の多い階層では26年度の負担額2万483円から1,983円減額となります。 附帯意見では「保護者負担の軽減のため、階層を細分化すべきである」としています。 白鳥市長は「子ども達の教育のために慎重な審議をしていただいた」と答申を尊重する考えを示しました。 伊那市では、保護者を対象に10月頃説明会を開き、12月議会に条例案として提出し、来年度から新しい条例を施行する計画です。

-

伊那市の中心市街地バラまちフェスタ 写真コンテスト表彰式

伊那市中心商店街をバラで飾る地域活性化イベント、バラまちフェスタの写真コンテストで、伊那市日影の蜷川靖子さんの作品が最優秀賞を受賞しました。 最優秀賞を受賞したのは伊那市日影の蜷川 靖子さんの作品「伊那北駅前のバラ園」です。 満開のバラのトンネルの向こう側に街並みを写した作品で、ビルなどの構造物とバラがマッチしていると評価されました。 20日、タウンステーション伊那まちで、表彰式が行われ入賞者にフェスティバル実行委員会から表彰状が贈られました。 写真コンテストは、バラのある街並みを記録として残し、PRにつなげようと3年ぶりに行われたもので、今回は15人から30点の応募がありました。 入賞作品は、8月31日まで、伊那市通り町のタウンステーション伊那まちに展示されています。

-

高齢者世帯75%が買い物週1回以下

伊那市社会福祉協議会が、市内の農村部の高齢者世帯に行った買い物環境に関するアンケート結果がまとまりました。 それによると、全体の75%が買い物は週に1回、またはそれ以下であることがわかりました。 20日は、伊那市役所で、伊那市の職員や市議会議員、商店主などが参加して、報告会が開かれ、高齢者を対象に行った買い物に関するアンケート結果が報告されました。 アンケートは、今年、4月から6月にかけて、市内で高齢者世帯率が30%を超える富県、手良、西箕輪、高遠町、長谷地区の65歳以上の高齢者のみ世帯に対し、社協の職員が聞き取りを行い、84世帯から回答を得ました。 免許がない割合は、男性が11%、女性が71.2%で、女性のほうが買い物弱者になりやすい傾向が出ています。 また、買い物の頻度は、42.9%が週に1回程度、32.1%が、それ以下で、全体の75%が、週に1回以下でした。 特に、運転免許を持たない高齢者の独り暮らしの女性が、買い物頻度が少ない傾向が見られました。 普段買い物をしている93.6%が5キロ以上離れたスーパーで買い物をしていて、71.4%が移動手段として家族の送迎を含め自動車を利用していました。 報告会では、伊那市社協が先進地視察で訪れた、沖縄県での取り組みが紹介されました。 沖縄では、地域で出資し、経営する共同売店の取り組みがあります。 共同売店では、購買機能だけでなく地域の人々が集う拠点としての複合的な機能が見直されているということです。 報告会では、参加者同士の意見交換も行われました。 出張して移動販売を行っている中心市街地の商店主のグループ「伊那まちの再生やるじゃん会」からは、行政のサポートを求める声も上がっていました。 伊那市社協では、買い物弱者対策は、伊那市に担当課を置き、複合的に取り組んでいく必要を指摘しています。 伊那市社協では、今後もこうした話し合いの場を持ちながら、買い物弱者支援の取り組みを広げていきたいとしています。

711/(金)