-

南箕輪村大泉川高根橋周辺で美化作業

南箕輪村の大泉川上流治水砂防促進期成同盟会のメンバーは、大泉川の美化作業を、7日行いました。 この日は、大泉区の役員などでつくる大泉川上流治水砂防促進期成同盟会のメンバーが、大泉川に架かる高根橋周辺で草刈りなどの作業を行いました。 大芝高原から近いこの場所は、昭和60年代から平成初期にかけて県で桜の植樹作業などの整備作業が行われ、水遊びや景色を眺める人の姿が見られたということです。 大泉川は、伊那建設事務所のモデル河川第1号に選ばれましたが、現在は雑草や堆積した土砂で荒れた状態となっています。 期成同盟会では、このまま放置しておけないと、今回初めて美化作業を行いました。 会では、今後も業者と協力しながら美化作業を継続して行っていく予定です。

-

伊那西高で震災被災地研修の報告会

伊那西高校の生徒会は、学校創立30周年を記念して8月に東日本大震災の被災地を視察研修しました。 7日は、その報告会が学校で開かれました。 伊那西高校生徒会は、今年8月1日から4日まで、東日本大震災の被災地岩手県大槌町などを訪れました。 震災で家族を亡くした子どもたちが集う子ども夢ハウスを訪れ交流したり、大槌町教育委員会職員から話を聞いたりしました。 現地を訪れたのは、30人ほどで、報告会では、全員が視察研修で感じたことを発表しました。 ある生徒は、「テレビは、最近の被災地の状況をもっと伝えてほしい」とはなし、ある生徒は「東日本大震災は、まだ終わっていないのだとみんなに伝えていきたい」などと発表していました。 視察研修の内容は、報告書としてまとめられていて、あす行われる学校創立30周年記念式典で来場者や生徒に配布されるほか、研修で訪れた被災地の関係者にも送る計画です。

-

伝統野菜羽広菜カブの収穫

7日は立冬。 漬物シーズンもこれからが本番です。 伊那市西箕輪羽広地区では、古くから栽培されている羽広菜の収穫が始まっています。 西村勇一さんの畑でも羽広菜の収穫が始まっています。 3・4年前から本格的に出荷を始めました。 主にJA上伊那のファーマーズあじーなやみはらしファームのとれたて市場に出しています。 羽広菜は、羽広地区で古くから栽培されている漬け菜です。 30年ほど前は、羽広地区のほとんどの家で栽培されていて、各家庭の味として親しまれていたということです。 カブの肉質がやわらかく、かす漬けや浅漬けにして食べます。 2007年には、県が信州の伝統野菜に認定しています。 西村さんによりますと、カブはもちろんのこと、葉の部分も野沢菜よりもやわらかく味も良いということです。 羽広菜は、他の地域で栽培しても本来の味にならないということで、西村さんは、羽広の気候が影響していると話します。 さらに面白いのは、栽培する家ごとにカブの形が違う点です。 長い年月の間に大根などの他の野菜と交配が進んだためとみられています。 そんな羽広菜を見直す機会にしようと、羽広区は、30日に初めての羽広菜カブサミットを羽広公民館で開きます。 地域ではあたり前となっている羽広カブの良さを再認識して、品質の向上につなげようというもので、羽広の畑で収穫されたカブを集めてその形を楽しみます。 羽広菜は9月初旬に種をまき、11月に入ってから収穫が始まり、12月初旬まで続きます。

-

上伊那茶道連盟 合同茶会

上伊那茶道連盟の合同茶会が1日伊那市山寺の常円寺で開かれました。 合同茶会にはおよそ400人が訪れました。 表千家、裏千家、大日本茶道学会の3流派でつくる上伊那茶道連盟は、流派をこえて交流を深めようと2年に一度合同茶会を開いています。 裏千家は濃い抹茶を数人で回し飲みする「濃茶席」でもてなしました。 表千家は「薄茶席」を担当し、秋の味覚、サツマイモを使った菓子をふるまいました。 大日本茶道学会は、椅子に座って頂く「立礼席」でもてなしました。 上伊那茶道連盟の中村秀子会長は、「流派によって作法は違うが、それぞれで静かな時間を楽しんでほしい」と話していました。

-

福島の佐藤さん あんぽ柿の加工場を建設

東日本大震災の影響で、福島県から伊那市に移住した、果樹農家佐藤浩信さんは、福島で手がけていた干し柿・あんぽ柿を、伊那でも生産しようと工場を建設しています。 工場は、伊那市西箕輪の佐藤さんの自宅の横に建設されています。今年9月から建設をはじめ、12月に完成予定です。 今回の工場建設には、被災地復興予算を財源とする国の融資制度を活用しています。 佐藤さんによると、福島県外の事業で、融資制度を利用したのは今回が初めてだということです。 建物の1階で柿の皮をむき、2階で干します。2階には、4方向にブラインドを取り付けていて、風を調節しながら柿を乾燥させるということです。 加工の工程で硫黄を使うため、建築には鉄筋が使えず、木造となっています。 多い時には10トンの柿を干す重量に耐えられるよう、梁や柱は太くしてあります。柿を運ぶためのエレベーターも設置される予定です。 佐藤さんが福島県伊達市で営んできた伊達水蜜園では、あんぽ柿を主力商品のひとつとしていて、震災前までは、ギフト用の最高級品として、8個5千円で販売していました。 伊那に移り住んでから、冬場は干し柿の試作を重ね、納得のいく商品ができる可能性を感じ、工場建設に踏み出しました。 あんぽ柿づくりは、来年の秋から始める予定で、再来年には市場に流通させたいとしています。

-

天使幼稚園 創立50周年記念式典

伊那市御園の学校法人天使幼稚園の創立50周年記念式典が1日行われました。 式典には、歴代の職員や地区役員、年長園児などおよそ100人が参加しました。 天使幼稚園は、昭和40年、1965年に創立され、これまでにおよそ1,600人の園児が卒園しています。 黒田強理事長は、「人は生まれながらに平等で、なんらかの天才であるという教育方針は今でも受け継がれている。これからの少子化の時代、さらに子育て支援にも力を入れていきたい」と話していました。

-

親の「一生懸命働いていること」がすごい

長野県教職員組合上伊那支部が上伊那の小中学生を対象に親子のかかわりについて行ったアンケートによりますと、親のすごいところは、「一生懸命働いていること」と2割強の子供が感じていることがわかりました。 5日夜は、伊那市の竜東地区の会場となった東部中学校を皮切りに上伊那地区15会場で開催を予定している上伊那地区教育懇談会が始まりました。 懇談会には、東部中と伊那東小、伊那北小のPTAや、保護者、教職員など50人ほどが参加しました。 懇談会では、上伊那教職員組合上伊那支部が毎年行っているアンケートの結果が公表されました。 今年のアンケートのテーマは、「親子のかかわりについて」で、上伊那の小学5年生と、中学2年生合わせて294人から回答を得ました。 親と一緒にして楽しい時間は何ですかとの問いには、小学生と中学生では、「テレビ」「家事手伝い」では楽しいと感じる割合に差がありますが、会話・食事などの日常の時間は子どもたちにとって大切な時間と位置付けられているとしています。 親のどんなところをすごいなあと感じますかとの問いには、小学生で23.5%、中学生で26.8%が、「一生懸命働いている」と回答していて、大人が思っている以上に子どもたちは、親を肯定的にとらえていることが分かったとしています。 懇談会では、3つのグループに分かれて子育てについて話し合いました。 こちらのグループでは、思春期を迎えた子どもとどのようにコミュニケーションをとっているかなどが話されました。 参加者は、「習い事の送り迎えの時間が貴重な会話の時間になっている」「意志を尊重するようにしたら反抗が少なくなった」などと紹介していました。 主催した県教職員組合上伊那支部の地区教育懇談会推進責任者の大畑 賢二教諭は、「親と子のかかわりには葛藤もあると思うが、情報交換をしてヒントを得てほしい」と話していました。 懇談会は、今月下旬まで、上伊那各地の小中学校を会場に開かれます。

-

竜南保育園 地域住民を招いて感謝の会

伊那市の竜南保育園は、この一年、野菜の栽培などでお世話になった地域住民を招いて、6日、感謝の会を開きました。 地域住民を保育園に招待し、全園児86人が歌やダンスを披露しました。 感謝の会は、野菜の収穫が終わった頃、毎年この時期に開いています。 発表会の後は、園児が住民の手を引いて園内を案内しました。 木工体験で作った作品や、散歩で拾ったドングリや松ぼっくりで作った作品が廊下に並べられ、住民らは、ひとつひとつ丁寧に見て回りました。 8月に一緒に種を植えたダイコンは、おでんにして味わいました。 竜南保育園では、畑作りのほか、園舎の草取りなども地域住民が協力して行っているということです。 下平緑園長は、「みなさんに支えられて生活できている事を知り、感謝の気持を学んでもらいたい」と話していました。

-

平成27年度県立高校生徒募集定員 公表

長野県教育委員会は、来年度の県立高校の生徒募集定員を、6日、公表しました。 上伊那の状況をお伝えします。 上伊那農業高校は、生産環境、園芸科学、生物科学、緑地創造、それぞれ40人の募集です。

-

秋の褒章【黄綬褒章】 北原正男さん

秋の褒章、喜びの声。 5日は、自動車整備士を目指す人をおよそ40年間指導し、黄綬褒章を受章した伊那市美篶の北原正男さんの喜びの声をお伝えします。 「びっくりしたというところですね。うれしかったですね」 伊那市美篶の北原正男さん、72歳。 自動車整備士の国家資格取得を目指す人を指導する、長野県自動車整備振興会 技術講習所 伊那分教場の講師長です。 伊那自動車教習所の整備工場に務めながら、およそ40年間指導にあたってきました。 「一番の喜びはここで勉強をされた人たちが最終的な国家試験に大勢合格したとき。 一番のいい気持になるところですね」 昼間は仕事、夜は講義となった時期もあり、その時は大変だったと振り返ります。 「以前は夜間だったんですけれども。 体がきついということももちろんありますが、自分が常に勉強しなきゃいけないもんですから。 仕事があって、ここがあって、 その間に一生懸命自分なりの勉強をするということは大変でしたね」 「教えることは学ぶこと、と自分では言っているわけですが。 いわゆる、自分が学ばないと、人に教えることができないというのが 一番の原点だと思っています」 これまでに北原さんが指導した整備士はおよそ500人。 これからも指導を続けていきたいと話します。 「できうる限り、今のように指導をやっていきたいと思います。 あとは、私より若い優秀な講師の人がたくさんおりますので バックアップをしていけたらいいなと」

-

弥生ヶ丘高校2年 高坂君 サッカー2級審判内定

伊那弥生ヶ丘高校2年の高坂凌君は、サッカー2級審判員の試験に合格し来年1月に認定を受ける予定です。10代で2級合格は県内では初めてです。 伊那市の富士塚スポーツ公園運動場。弥生ヶ丘高校サッカー部のキャプテンを務める高坂君は、4日チームメイトと共に練習に励んでいました。 よりサッカーに関わっていこうと小6の頃から審判員の資格取得を始め、今回2級審判員の試験に合格しました。 今回、合格したのは2人で、2級審判員は県内で50人になりました。 10代の合格は高坂君が初めてです。 県や北信越協会の主催する大会で主審や、J3の副審などを務める事ができます。 2級審判になる為には、体力、実技、学科の試験があり、高坂君は3月から9月にかけ受験しました。この間、学業、部活、審判の試験の3つの事に対し、どれもおろそかにならないように取り組んできたと言います。 将来は、最高峰の舞台であるワールドカップのピッチに審判員として立てるよう、努力していきたいとはなします。 高坂君は「試合をつくるのも、壊すのも審判しだい。選手が気持ち良くプレーできるよう心がけいる。多くの試合で笛を吹き経験をつみ16年後のW杯が一つの目標」と話していました。 高坂君は、来年1月の北信越サッカー協会の理事会で承認され、正式に2級審判の資格が与えられます。

-

恩徳寺「大銀杏」見ごろに

南箕輪村の恩徳寺の大銀杏が色づき見ごろを迎えています。 恩徳寺の大銀杏は村の指定天然記念物に指定されています。 樹齢はおよそ400年と言われています。 去年は、遅霜の影響で、銀杏が殆どできませんでしたが、今年は天候にも恵まれ多くの実をつけています。

-

松くい虫被害防止へ 炭で土壌改良

南箕輪村は、松くい虫対策の新たな取り組みとして炭を活用した土壌改良の実験を行います。 5日は神子柴区の区有林で区民や村の職員13人が作業を行いました。 樹木医の吉見次郎さんの指導のもと、参加した人達は根を掘り起しそこに炭と赤土をかけ再び土をかけていました。 最近は、山に手が入らず落ち葉などが放置され土が肥えてしまい、マツ自体が弱って松くい虫被害にあいやすくなっているという事です。 土壌改良により、マツの周辺の土を痩せさせ生育に好ましい本来の環境に戻す事を目的にしています。 マツ自体の生命力が高くなれば、松くい虫被害の原因となるマツノザイセンチュウが樹木に入りこんでも樹液で防御できるという事です。 作業したこの周辺でも、松くい虫被害が発生していて、被害にあったアカマツには黄色のテープがつけられています。 村では、今回10本のアカマツに土壌改良を行いました。 今後は、その10本と対策を行わなかった物とを比較しながら有効性を検証していく考えです。

-

幻のりんご 「あいかの香り」収穫

長野県の農家が開発した、幻のりんごと呼ばれる、「あいかの香り」の収穫作業が5日、行われました。 この日は、箕輪町木下にある信州のりんご与古美(よこみ)代表の伊藤剛史さんの30アールの畑で収穫が行われました。 伊藤さんは伊那市高遠町と箕輪町でりんごを栽培しています。 りんごは15年前に、父親の伊藤三明さんが植えたもので、3年後に実を付けました。 「あいかの香り」は、長野県内でも、栽培している農家が少ないことから、市場になかなか出回ることがなく「幻のりんご」と呼ばれています。 このりんごはフジと違う品種をかけあわせたものですが、それが何かわからず、苗木の確保が難しいということです。 蜜が霜降り状に入り甘味が強く、大玉で、日持ちも良いのが特徴です。 「あいかの香り」は、フジやツガルに比べ、育てやすく商品化率も高いということです。 伊藤さんは、市場に出回るシナノスイートとフジの切り替え時期で商品が薄くなる時に収穫できることから、今後増やしていきたいと話していました。 幻のりんご「あいかの香り」は、贈答用が主ですが、一部ファーマーズあじ~なでも販売しています。 収穫作業は、11月下旬まで続くということです。

-

運動会と文化祭で区民の集い

運動会と文化祭を同時に行い地域住民が交流する伊那市高遠町長藤の区民の集いが2日伊那市高遠町の老人福祉センターで開かれました。 長藤の区民の集いは子どもからお年寄りまで誰でも楽しめるものにしよう運動会と文化祭を同時開催しているもので今年で3回目となります。 運動会は8つの種目が行われ大声大会では参加者が3メートルほど先のマイクに向かって大声で叫び会場を盛り上げていました。 また丸太切り競争では区内に10ある集落の代表が懸命にノコギリをひいていました。 一方文化祭コーナーでは趣味の陶芸や絵画、絵手紙などが並べられていました。 長藤地区では「運動会と文化祭を同時に行う地区は珍しい。幅広い年代が集まることで地域住民の繋がりを深めるきっかけにしていきたい。」と話していました。

-

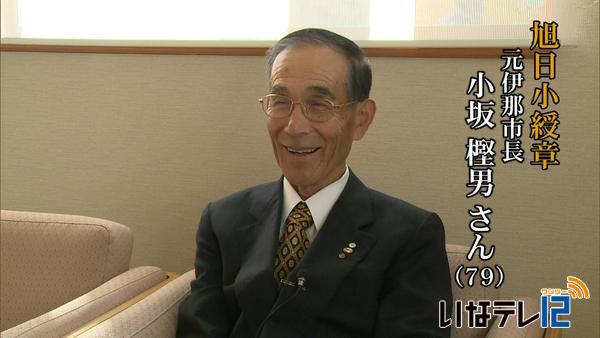

秋の叙勲【旭日小綬章】 元伊那市長 小坂樫男さん

秋の叙勲と褒章が発表され、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、4人が受章しました。 旭日小綬章を受章した伊那市小沢の小坂樫男さんの喜びの声をお伝えします。 伊那市小沢の小坂樫男さん、79歳。 小坂さんは、上伊那農業高校を卒業後、県職員を務め、平成6年に旧伊那市の助役に就きました。 平成8年の市長選に出馬し初当選、4期14年間に渡り伊那市長を務めました。 就任中は、赤字と老朽化の問題を抱えた伊那中央病院の移転新築や、駅前再開発事業として、いなっせの建設に着手しました。 3期目の途中、平成18年には旧伊那市と高遠町・長谷村の合併を実現させ、「よりよい街づくり」を目指して新しい伊那市を発足させました。 「市民や職員の深い理解と協力があって幸せな14年間だった」と振り返る小坂さん。 生涯現役をモットーに、今後、挑戦したいことについては、 「趣味の蜂追いと社会奉仕活動を通して恩返ししたい」と話しています。 秋の叙勲は小坂さんの他に、学校保健功労で伊那市西町の小野寛さんと、外交領事事務功労で伊那市西箕輪の峯岸良夫さんが瑞宝双光章を受章しています。 秋の褒章は、伊那市美篶の北原正男さんが黄綬褒章を受章しています。

-

新山地区を田舎暮らしモデル地域に指定

伊那市は、人口増に向けた移住促進施策として実施する「田舎暮らしモデル地域」の第1号に富県の新山地域を4日、指定しました。 4日は、地域住民でつくる新山定住促進協議会の北原幸人会長らが市役所を訪れ白鳥孝市長から指定書を受け取りました。 田舎暮らしモデル地域は、竜東、竜西、高遠、長谷地域の市内4か所からそれぞれの地域を指定するもので、新山地域が第1号です。 新山地区は保育園再開に向け住民組織が核となり活動するなど、モデル地域としての受け皿が確立されている点などが指定の対象となりました。 指定された地域は、市が財政支援するとともに民間や地域が一体となって移住定住に取り組めるようコーディネートします。 新山地域の事業計画では、移住者を支援する田舎暮らしサポーターを設置して相談に乗るほか、新山地域の魅力を情報発信します。 地域住民が関わって長期に継続できる活動の仕組みを作ることで、受け入れ態勢を整えていく方針です。 これまで行われている新山まつりやハッチョウトンボ観察会などの既存の行事を体験プログラムとして、移住希望者の参加も積極的に受け入れるとしています。 また、比較的安く自由に組み立てられるキッドハウスを建設し、モデル住宅として利用していきたいとしています。 伊那市では今後、高遠や長谷地区でもモデル地域指定に向けて調整を進めていきたいとしています。

-

志事道甲子園 中高生メッセンジャーが語る

中高生や社会人がメッセンジャーとなり目標や仕事についての志を語る第3回志事道甲子園が2日伊那市のいなっせで開かれました。 地域のキャリア教育を支援している異業種団体「ONE PLUS」が開いたもので、今年で3回目です。 6人がメッセンジャーとして、仕事に対する夢や思いを発表しました。 今年は初めて中高生がメッセンジャーに加わりました。 上伊那農業高校3年の中村恵美さんは、最初は楽をしたくて農業高校に入ったが、今は牛飼いになりたいという夢があると話しました。 来場者が夢を話すコーナーもあり、会場一体となって、その夢を応援する場面もありました。 ONEPLUS代表の田畑和輝さんは、「どんな人にも生きる上での志がある。一年に一度みんなの志をつなげる日にして、応援していきたい」と話していました。

-

町長選届け出書類事前審査 2派が出席

任期満了に伴う11日告示、16日投開票の箕輪町長選挙の立候補届出書類の事前審査が4日、町役場で行われました。 事前審査には立候補を予定している2派が出席しました。 事前審査には、これまでに出馬を表明している2派が出席し、町選挙管理委員会から審査を受けました。 事前審査は、告示日当日の立候補の届出をスムーズに行うためのものです。 現在、箕輪町長選挙に出馬を表明しているのは、表明順に無所属新人で松島の清水洋さん61歳と無所属新人で福与の白鳥政徳さん60歳です。 他に目立った動きはなく町長選は新人同士による一騎打ちになる見通しです。 箕輪町長選挙は11日告示、16日に投開票となっています

-

信州高遠藩鉄砲隊 初の砲術演武

伊那市高遠町在住の住民有志でつくる信州高遠藩鉄砲隊による初めての砲術演武が2日高遠城址公園で行われました。 信州高遠藩鉄砲隊は高遠藩士で砲術家として知られる阪本天山にちなんで結成されたもので26人の隊員で構成されています。 鉄砲隊を結成して初めてとなる砲術演武では鎧兜の出で立ちで火縄銃の空砲による一斉射撃が行われました。 また一人ずつ続けて撃つ、つるべ撃ちも披露されました。 高遠城址公園には火縄銃の迫力のある大きな音が鳴り響き煙が立ち込めていました。 鉄砲隊ではその活動を通じて高遠藩の歴史に興味を持ってもらうとともに、地域活性化にもつなげていきたいとしています。

-

舎羅の会 合同展

伊那市や箕輪町など県内9つの木彫教室でつくる舎羅の会の合同展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、会員80人の作品、およそ210点が展示されています。 舎羅の会の教室を指導しているのは箕輪町の木彫作家中澤達彦さんです。 合同展は、活動の成果の発表の場として2年に1度開いています。 舎羅の会では、「今年はレベルの高い作品が多く並んでいる。木の温かみを感じてほしい」と話していました。 舎羅の会合同展は6日(木)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

水と緑と笑顔を守る農産物フェア

環境に配慮した農法で作られた農作物を集めた「水と緑と笑顔を守る農産物フェア」があすまで伊那市のベルシャイン伊那店で行われています。 会場には上伊那を中心に14の農家が生産した野菜や米などが並んでいます。 農産物は全て環境へ配慮した農法で作られたものです。 有機肥料を使った土づくりなどに取り組む「エコファーマー」の認定や、化学肥料や化学合成農薬を半分以上減らして育てた「信州の環境にやさしい農産物認証制度」の認定を県から受けた商品などが並びました。 このフェアは、「環境にやさしい農業実践直売所育成事業」に取り組んでいる長野県と産直新聞社が、ベルシャイン伊那店に呼びかけ行われました。 水と緑と笑顔を守る農産物フェアは3日までベルシャイン伊那店1階時計台広場で開かれています。

-

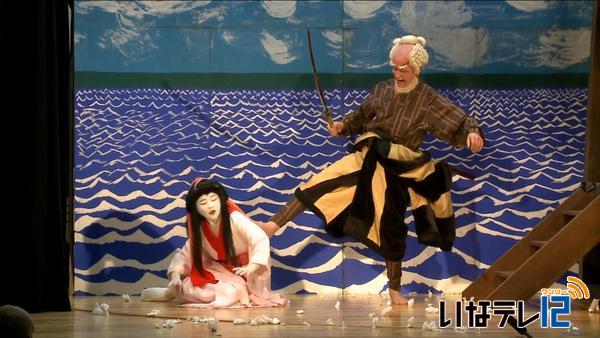

中尾歌舞伎 追悼の思いこめて

伊那市長谷中尾に伝わる中尾歌舞伎の秋季定期公演が2日中尾座で開かれました。 今回は3月に亡くなった師匠西村清典さんの追悼の思いが込められた公演となりました。 今回の公演は西村さんの思い入れが強かった悲恋の物語、神霊矢口之渡頓兵衛住家之段が6年ぶりに 演じられました。 中尾歌舞伎は戦争で途絶えていたものを昭和61年に地域の若者が中心となり復活させたものです。 西村さんはその時から指導にあたってきましたが今年3月、95歳で亡くなりました。 それにより春の公演は中止となりました。 1年ぶりとなる公演は追悼の思いを込た舞台となりました。 演目は、落ち武者に思いを寄せる娘とその落ち武者を褒美欲しさに殺害しようとする父との悲劇の物語です。 今回の演目は場面転換が一つの見所です。 最後の見せ場、娘が父に切られながらも思いを寄せる落ち武者を逃がすため太鼓を叩く場面です。 師匠追悼の思いを込めた舞台は大盛況で客席からは大きな拍手が送られていました。

-

儲けるための勉強会

中心市街地の活性化に取り組んでいる伊那まちの再生やるじゃん会は、儲けるための勉強会を定期的に開いて、店の魅力アップにつなげようと奮闘しています。 10月30日の夜、伊那市の菓子店、石川には、やるじゃん会のメンバーが集まっていました。 儲けるための勉強会は、伊那商工会議所の川上健夫会頭が提案し、4月から月に1回から2回のペースで開かれていて今回で9回目になりました。 この日は、菓子庵石川の石川信頼さんが発表者となり商品の売り方や陳列方法などについて話しました。 参加者からは、質問やアドバイスが次々と寄せられ、活気あふれる勉強会になっていました。

-

信大学生寮伝統 中原寮祭

南箕輪村の信州大学農学部の学生寮、中原寮の寮祭の一般公開が10月26日行われ多くの人でにぎわいました。 中原寮祭の名物となっているのが豚の丸焼きで、前日の午後6時から焼き始めました。 豚1頭、約20キロ分の丸焼きが訪れた地域住民や学生に振舞われました。 中原寮では、お世話になっている地域の人たちにも楽しんでもらおうと、毎年寮祭を一般に公開しています。 会場では、寮生によるコントやバンド演奏なども行われ、訪れた人達を楽しませていました。 寮祭実行委員長の原岳史さんは「多くの人の協力もあり、なんとか成功する事ができた。来年以降も、伝統ある寮祭を継続していけるよう後輩達を応援していきたい」と話していました。

-

南箕輪村民文化祭 舞の海さん講演

南箕輪村民文化祭が、1日から2日間の日程で始まりました。 初日の1日は、元大相撲力士でタレントの舞の海秀平さんによる文化講演会などが開かれました。 文化祭は、毎年文化の日に合わせて、村文化団体連絡協議会が行っているものです。 1日は、元力士で現在は大相撲の解説などを務める舞の海さんによる講演が行われました。 舞の海さんは現役時代、他の力士と比べ身長は15センチ以上低く、体重は50キロ以上軽い小兵力士でした。 しかし、持ち前の相撲センスと小柄な体格を生かし、多彩な技で大型力士を次々と倒し、入門から4年で三役昇進を果たしました。 講演では、関取時代に経験したことなどを笑いを交えながら話しました。 文化祭では他に、各講座の展示や抹茶のお点前が披露されました。 2日は、午前8時45分からステージ発表などが行われます。

-

伊那中学校吹奏楽部定期演奏会

伊那市の伊那中学校吹奏楽部の定期演奏会が、1日、伊那文化会館で開かれました。 定期演奏会は、1年間の練習の成果を披露しようと、毎年この時期に開かれていて、今年で11回目です。 3年生にとっては、これが最後の演奏となります。 1日は、今年の夏に開かれたコンクールで金賞を受賞した課題曲など10曲ほどを披露しました

-

木質バイオマスの利活用考える

薪や木質ペレットなどの利活用について考える伊那谷木質バイオマスシンポジウムが1日伊那市役所で開かれました。 木質バイオマスは、薪や木質ペレットなどの木を活用した資源で、ストーブやボイラーなどの燃料として使われます。 シンポジウムでは、NHK報道局報道番組センターの井上恭介さんが「里山資本主義のススメ」と題して講演しました。 シンポジウムは、木質バイオマスについて考えようと伊那商工会議所や上伊那森林組合などが初めて行いました。 井上さんは、「地域の木質バイオマスを使うことで、これまで外から買っていた燃料のためのお金が地域で循環する」などと、 メリットなどについて話していました。 白鳥孝市長は、伊那市の取り組みについて紹介し、今後については「農家はいい作物を作っても収入が燃料費で消えていく。効率の良い農業施設用のボイラー開発を期待する」と話していました。

-

KOA感謝祭 創業者向山一人さん誕生100年

電子部品の開発・製造・販売を行っている箕輪町のKOA株式会社は、1日KOAパインパークで感謝祭を行い、創業者向山一人(かずと)さんの生誕100年を記念した催しもありました。 記念の催しでは、向山一人さんの映像がスクリーンで上映され、向山孝一会長が父・一人さんについて語りました。 向山一人さんは、1914年、大正3年生まれ。 「伊那谷に太陽を」を合言葉に、伊那谷各地に電子部品製造工場を建設しました。 向山会長は、「創業者の理念である、“地域と共に発展し、地域の生活を守っていくこと”を決して変えず、次の世代を育てることが恩返しだ」と話しました。 感謝祭には地域住民が訪れ、社員による屋台を楽しんでいました。

-

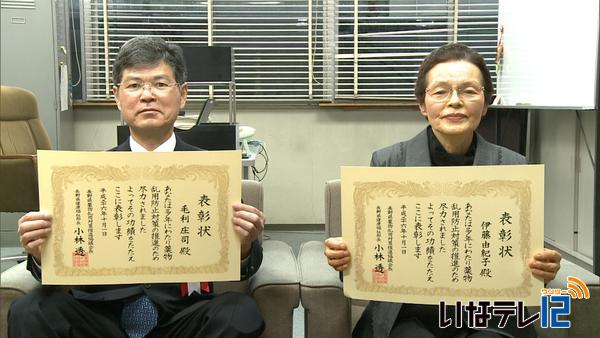

薬物乱用防止で表彰

薬物乱用防止に功績のあった南箕輪村の男性と伊那市高遠町の女性が県薬物乱用対策推進協議会長表彰を受賞しました。 27日は表彰状の伝達式が伊那合同庁舎で行われました。 受賞者のうち南箕輪村の毛利庄司さんは20年以上にわたり県薬物乱用防止指導員としてその防止活動に参加してきました。 伊那市高遠町の伊藤由紀子さんは12年にわたり指導員として啓発活動に参加してきました。 賞状を伝達した伊那保健福祉事務所の寺井直樹所長は「今はインターネットで簡単に薬物を入手できてしまう。危険な薬物から地域を守るため引き続き尽力してください。」と激励していました。

611/(木)