-

伊那市の給食モデル校が実践発表

給食を通して、「農業」や「食」について学ぶモデル校に指定された小中学校が、13日、取り組みの実践発表を行いました。 この日は、市内の小中学校6校が農業や給食への取り組みを発表しました。 去年、学校関係者や有識者が、給食施設の整備方針にあわせて、給食の在り方などについて検討しました。 検討の結果、子どもたちが自ら田畑を耕し、食材を生産することで、暮らしの中の食について認識し、命をいただくという実感を持てるようになるとして今年度からモデル校5校を指定しています。 モデル校には、伊那小、伊那東小、西春近南小、長谷小、長谷中の5校が指定されています。 伊那小学校は、3年生の各クラスの取り組みを紹介しました。 伊那東小学校は、できるだけ学校近くで栽培し、野菜の成長を目で見て確認できるようにしたことなどを発表しました。 伊那市では、モデル校の取り組みを検証し、来年度は、市内すべての小中学校で食と農について学ぶ取り組みを実施したいとしています。

-

上伊那広域連合 第4次広域計画策定へ

上伊那広域連合や関係市町村の事務処理を円滑に進めていくための指針となる第4次広域計画を策定するための第1回委員会が13日、伊那市内で開かれました。 上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長から委嘱された委員が出席し、1回目の委員会が開かれました。 委員は、商工団体、農業団体、まちづくり団体の代表など13人で構成されています。 委員長に選任された信州大学農学部の上原三知助教に計画の素案が諮問されました。 第4次広域計画は、広域連合や関係市町村の事務処理を円滑に行っていくための指針を示すものです。 広域的な行政、観光振興、医療、ごみ処理など15項目の今後の方針や施策などが定められます。 今回は、上伊那広域消防本部が来年4月に発足する事に伴い消防広域化の項目が追加され、大規模災害への対応、通信指令体制の充実、強化を図るとしています。 委員会は次回12月に開かれ、来年1月に審議内容を白鳥連合長に答申する予定です。

-

春日愚良子さんの初めての俳句展

伊那市美篶の俳人、春日愚良子さんの初めての俳句展が、13日から、伊那市日影のベルシャイン伊那店で開かれています。 会場には、2012年発刊の「春日愚良子句集」で発表された句を題材にした作品約70点が展示されています。 春日さんが書を書き、伊那市在住の漫画家、橋爪まんぷさんが絵を添えました。 「岩穴から 人の出るごと 蟻でてくる」 「ハンバーガー 食べながら来る 井月忌」 春日さんは現在85歳。伊那毎日新聞社の記者だった30代の時に俳句を始め、現在は漂泊の俳人井上井月の研究家でもあります。 これまで本の出版などは行ってきましたが、友人の勧めで初めて個展を開きました。 春日さんは、言葉と言葉の間の空白に余情があり、そこを感じ取ってもらいたいと話していました。 春日愚良子さんの俳句展は 18日(火)まで伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。

-

歯科衛生士のタマゴ 正しいハミガキ園児に指導

歯科衛生士を目指している公衆衛生専門学校の学生が12日伊那市の竜西保育園を訪れ園児に歯の磨き方を教えました この日は、公衆衛生専門学校の学生20人が年少から年長までの園児およそ120人に歯の磨き方を教えました。 公衆衛生専門学校では集団での歯科指導について学んでもらおうと、毎年保育園で実習を行っています。 学生は、歯ブラシの持ち方や動かし方などについて教えていました。 園児は自分で歯を磨いたあと、仕上げ磨きをしてもらっていました。 このほかに学生が手作りした人形劇も行われました。 好き嫌いせず食べること、食事の後は必ず歯を磨くこと、歯科医院で定期健診を受ける事が大切と園児に呼びかけました。 ある学生は、「途中とまどう部分もあったので、言葉のレパートリーを増やし、教え方を工夫していきたい」と話していました。

-

2月豪雪教訓 除雪方向性かたまる

長野県は、今年2月の大雪を受け新たに天竜川河川敷に雪捨て場を設ける事や中央道が通行止めとなった場合に優先的に除雪を行う一般道などを定めた、大雪対策の方向性をまとめました。 12日は伊那合同庁舎で県や市町村の担当者30人あまりが出席し、豪雪時の連絡体制や効果的な対応について協議しました。 長野県内では今年の2月の大雪で、高速道路の閉鎖や一般道でのトラックの立ち往生などにより生活に影響がでました。 上伊那地方事務所では、効果的な除雪を行い交通がまひしないよう新たな計画をこの日示しました。 計画では、高速道路の通行止めにより、一般道に降りた車がスムーズに移動できるよう緊急確保路線として国道361号、153号等の除雪を優先的に行うよう見直しました。 また、除雪により道の脇に溜まった雪で道幅が狭まった事を受け、今年度からは新たに天竜川河川敷を雪捨て場として使えるよう、国と調整を進めています。 出席者からは「上伊那の降雪量を把握し正確な情報を提供してほしい」「高齢者にも十分な情報が届くような体制を考えてほしい」などの意見が出ていました。 県では、新たな取り組みもあるので検証を行いながら、地域にあった除雪体制を築いていきたいとしています。

-

上伊那おもてなし向上セミナー 初開催

先月設立された、上伊那地域おもてなし向上プロジェクト実行委員会は、「おもてなし向上」の気運を高めようと12日、伊那市内でおもてなし向上セミナーを開きました。 上伊那おもてなし向上セミナーは、観光サービスに対する満足度や、魅力を向上させ、リピーターを増やしていこうと、実行委員会が初めて開いたものです。 セミナーでは、平成25年度信州おもてなし大賞を受賞した、高遠中学校の「観桜期のおもてなし活動について」城倉淳教諭が発表しました。 城倉教諭は、「笑顔を忘れないことがおもてなしには必要。その笑顔が、お客様の来年もまた来るの一言につながり、子どもたちのやる気につながっている」と話していました。 また、伊那食品工業の塚越寛会長と長野市の中央タクシー、宇都宮恒久会長による「企業や地域を元気にするためのおもてなし」と題したパネルディスカッションも行われました。 塚越会長は、観光客を呼び込むには、5つの要素、「見る」「食べる」「買う」「学ぶ」「癒し」が必要と話しました。 宇都宮会長は、「中央タクシーの客の9割が電話予約をするリピーター。そこには徹底した“真心サービス”がある」としています。 「客の幸せが先、利益は後」そのためには「社内の良い人間関係こそが、良いサービスを生み出す」と話していました。 この日はこの他、平成29年度をめどに実施が予定されている、地域資源を活用した上伊那検定の模擬アンケートも行われました。 設問は全部で10で、漂泊の俳人、井上井月や、南箕輪村の大芝の温泉に関するものなどがありました。

-

東部中学校 合唱コンクール

伊那市の東部中学校の合唱コンクールが12日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、澄んだハーモニーが会場に響きました。 毎年恒例の合唱コンクールで、審査によって学年ごとに賞が決まります。 1年から3年まで全26クラスが、始業時間前の早朝練習や放課後に練習してきた成果を発表しました。 最後のコンクールとなる3年生の発表には、伴奏のないアカペラもあり、息の合ったコーラスを披露していました。 審査の結果、最高賞の金賞には、1年9組、2年1組、3年2組が選ばれました。

-

箕輪町長選挙告示 新人2人の一騎打ち

任期満了にともなう箕輪町長選挙が11日告示されました。 町長選挙には共に無所属で新人の白鳥政徳さんと、清水洋さんの2人が立候補し、12年ぶりの選挙戦へと突入しました。 町長選挙に立候補したのは届出順に、前の松本地方事務所長で無所属・新人で福与の白鳥政徳さん60歳と、元県議会議員で無所属・新人で松島の清水洋さん61歳の2人です。

-

東春近小学校4年生 りんごの収穫作業

伊那市の東春近小学校4年生の児童は、りんごの収穫作業を11日東春近田原の畑で行いました。 東春近小学校の4年生は、総合的な学習の一環として毎年りんごの栽培に取り組んでいて、11日は収穫作業を行いました。 指導しているのは、東春近田原の農家、伊藤一路さんです。 伊藤さんは、りんごの栽培を通して農業の大変さや食べ物のありがたさを学んでもらおうと指導を始め、今年で20年目です。 伊藤さんによりますと、天候不良や台風の影響でりんごの生育が心配されましたが、色つきや大きさも良く、例年通りの出来になったということです。 この日は、コンテナ40箱、およそ640キロを収穫しました。 穫れたりんごは、児童が1人2個ずつ持ち帰るほか、給食で全校で味わうということです。

-

イチョウの葉落ち 黄金色のじゅうたん

伊那市高遠町の弘妙寺では、イチョウの葉が落ち、あたりは黄金色の絨毯を広げたような光景が見られます。 弘妙寺の境内には樹齢数百年のイチョウの木があり、冷え込みで葉が一気に落ちました。 弘妙寺では、毎年この風景を楽しみに訪れる人もいるということで2、3日はこのままにしておくということです。

-

上伊那木質バイオマス推進協議会 発足

上伊那地域の森林資源、薪や木質ペレットなどの利活用について考え、利用促進につなげようと、上伊那木質バイオマス利用推進協議会が10日発足し、伊那市のいなっせで初総会が開かれました。 この日は、上伊那の8市町村長など10人が集まり、上伊那バイオマス利用推進協議会の初総会が開かれました。 会長には、上伊那地方事務所の青木一男所長が選ばれました。 木質バイオマスは、上伊那地域の森林の間伐材を再生可能エネルギーとして、薪や木質ペレットなどに加工したもので、ストーブやボイラーなどの燃料として使用します。 県内の平成25年度末のペレットストーブ導入台数は全部で1,727台で、そのうち上伊那地域は県内1位の467台です。 燃料となるペレットは、上伊那森林組合で生産を行い、年間1,750トンの生産能力を持ち、県内最大となっています。 生産量は、平成17年度に483トンでスタートし、平成25年度には生産能力を上回る、およそ4倍の1,935トンを生産しています。 協議会では、森林を守りながら、間伐で出た木材の有効利用を進めていく考えです。 また、学校、保育園、社会福祉施設などにペレットストーブやペレットボイラーの設置を推進していくとしています。 他に、情報収集や情報発信にも力をいれる考えで、民間企業などと連携していくということです。 この日は、「木質バイオマス利用の最新動向と導入のヒント」と題し、東京都に本社を置く株式会社森のエネルギー研究所の大場龍夫所長による講演も行われました。 大場さんは、「森林資源は持続可能な社会における中核的資源」「今はまだ化石燃料のボイラーに比べ、導入コストが高いが、長期で見ればコストは逆転する」と話していました。

-

村をPRする観光協会設立

南箕輪村は、整備された大芝高原、農産品などの村の魅力をPRしようと、南箕輪村観光協会を来年4月に設立します。 これは10日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告されたものです。 南アルプス、中央アルプスに囲まれた風景、整備された大芝高原や高原内の施設、村内の農産品などの村の魅力を広く伝えようと設置されるものです。 観光協会は、地域住民、企業、団体が互いに連携して「村の魅力」を観光資源として幅広く紹介し、「南箕輪ブランド」を発信し、地域振興を図るものです。 これまで、村内のイベントや催し、農産品などのPRは、村や村商工会、村開発公社など、それぞれの立場で行っていましたが、観光協会を中心に行う計画です。 この他、観光客の誘致や、調査研究、新たな観光資源の開発なども行うとしています。 11月中に、設立に向けた発起人会議が開かれ、会員の募集も行う考えです。 5月には、協会主催のPRイベント第1弾として、経ヶ岳を走るトレイルランニング大会を計画しています。 また、6次産業化商品開発事業で、学校給食のレシピをもとに、地域の農産物を使ったレトルトカレーの商品化に向けた試験的開発と販売を行うことが報告されました。 カレーは、2,000食を作り、事業費は86万円となっています。

-

箕輪町長選挙 あす告示

任期満了にともなう箕輪町長選挙は11日告示されます。 これまでに出馬を表明している2人を表明順に紹介します。 元県議会議員で会社役員の清水洋さん61歳。無所属新人、松島です。 前の県松本地方事務所長の白鳥政徳さん60歳。無所属新人、福与です。 これまでに出馬を表明しているのはこの2人のみで新人同士の 一騎打ちとなる公算が高まっています。 清水さんは、「すべての人に優しい町」を基本理念に行政と住民が信頼しあえる「チーム箕輪」づくりに取り組むとしています。 政策としては子育て世代の支援の充実や高齢者障がい者福祉の充実、などを基本政策に掲げています。 また新図書館建設については時間をかけて意見を集約する必要があるとして事業を一旦白紙に戻し再検討するとしています。 白鳥さんは「力強い町づくり」を基本理念に「箕輪町ブランド戦略」を策定し町を全国ブランドにするとしています。 政策としては少子高齢化人口減少対策、まちづくりを担う人材の育成などを挙げています。 また新図書館建設については用地選定のプロセスと理由に納得ができれば事業を進めたいとしています。 箕輪町の10日現在の有権者数は男性9,865人女性1万77人合わせて1万9,942人となっています。 箕輪町長選挙はあす告示、16日投開票で即日開票されます。

-

大型ダンプで交通安全教室

大型ダンプを使った交通安全教室が10日、伊那市長谷の三峰川総合開発事務所で開かれました。 交通安全教室は三峰川総合開発工事事務所が開いたもので、長谷保育園の園児およそ30人が参加しました。 長谷地域は河川工事による大型ダンプの行き来があることから工事業者も参加して教室が開かれました。 教室では運転手から見えないところに近づかないようになどと指導を受けていました。 また風船を使いダンプが曲がるときは特に危ないことが実演されていました。 教室ではほかに園児が重機に乗せてもらうなど楽しみながら交通安全について学んでいました。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 第27回定期演奏会

伊那フィルハーモニー交響楽団の第27回定期演奏会が、9日伊那市の伊那文化会館で開かれました。 演奏会には、団員などおよそ80人が出演し交響曲などを披露しました。 伊那フィルハーモニー交響楽団は、地元のアマチュアオーケストラとして昭和60年に発足し、来年で創立30周年を迎えます。 今回の演奏会では、伊那市出身のピアニスト林智子さんをゲストに迎え、クラシックとジャズを融合させた曲を演奏しました。 演奏会の模様は、12月にご覧のチャンネルで放送します。

-

若林徹男さん 浄化槽に功績表彰

元伊那市浄化槽維持管理組合長の若林徹男さんが、浄化槽事業の発展に功績があった人に贈られる「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長表彰」を受賞しました。 4日は若林さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長表彰」は、浄化槽関係事業に功績があった人に贈られるものです。 若林さんは、平成2年から伊那市浄化槽維持管理組合の役員を務め、平成16年からは、県浄化槽協会理事に就任しました。 長年に渡り浄化槽事業の推進・普及活動に貢献したとして、今回表彰されました。 今年県内で受賞したのは若林さん1人で、全国では11人が受賞しています。

-

秋まつりについてアンケート調査

高遠城址公園の秋まつりに訪れた人たちを対象にした来場者アンケート調査が2日行われました。 アンケート調査は来場者の意識や動向を知ることで課題を把握し観光振興につなげようと日本福祉大学経済学部と高遠高校ビジネスコースが合同で行ったものです。 両校は教育活動の連携や地域社会の担い手育成などを目的に連携協定を結んでいます。 高遠高校は20人、日本福祉大学は10人がアンケートを実施し秋まつりをどこで知ったか祭りで購入したものは何かなどを来場者に聞いていました。 調査結果は伊那市観光協会に報告され来年度の秋まつりの事業運営に反映されるということです。 両校は自治体や地域関係者と協力した取り組みを行うことで社会人になったときに必要な能力の向上を図りたいとしています。

-

高遠高校美術コース1年生 火災予防の看板制作

9日から始まる「秋の全国火災予防運動」に合わせて、伊那市高遠町の高遠高校の生徒が火災予防の看板を制作しました。 8日は、高遠消防署で看板のお披露目式が行われました。 看板を制作したのは、高遠高校美術コースの1年生16人です。 9月中旬から1か月半かけてデザインや配色を試行錯誤しながら制作したということです。 標語に合わせて、出火原因の一つである台所の火の取り扱いを注意するデザインにしたということです。 高遠消防署管内では、今年1月から4件の火災が発生し、2人が亡くなっています。 木下広志署長は「看板を見て市民に防火意識を高めてもらいたい」と話しました。 火災予防運動中、高遠消防署では路上での広報活動やのぼり旗の設置などを行う予定です。 看板は、来年3月まで設置されるということです。

-

南福地で地域の味を子ども達に伝承

ふるさとの味を忘れないよう子どもたちに受け継いでいこうと、伊那市富県の南福地公民館で9日、ふれあいの集いが開かれ、地域住民が五平餅などを作り味わいました。 ふれあいの集いは、南福地地域社会福祉協議会などが毎年開いているもので10年ほどになります。 この日は、地域の子どもたち10人ほどが五平餅づくりやそば打ちを体験しました。 地域の味を子どもたちに伝えていこうと使う米やそばなどは、全て地元産です。 出来上がると、大人も子どももできたての五平餅とそばを味わっていました。

-

上伊那生協病院増改築終了

箕輪町の上伊那生協病院の増改築工事が終了し、9日竣工式と内覧会がありました。 増改築工事は、建物東側にリハビリ病棟や人口透析室を増設し、新たに小児リハビリ室を設置しました。 2階の回復期リハビリ病棟は、700平方メートルのリハビリテーション施設を併設し、50人の専門職員を配置しています。 3階の人口透析室は、これまで20床だったものを最大30床まで可能なスペースを確保しました。 夜間にも対応した最新のシステムとなっています。 5階には、以前から要望が高かった小児リハビリ室を新たに設置しました。 発達障害を中心にした幼児や児童のリハビリをスタートさせます。 増改築工事は、去年10月から始まり、このほど完成しました。 上伊那医療生活協同組合が運営していて、総事業費は、6億3,000万円です。

-

進む高齢化 坂下区が地震安全チェック

伊那市の坂下区は、80歳以上の独り暮らしのお年寄りを対象にした地震対策のチェックを9日行いました。 地震に備える家の安全チェックには、消防署や民生委員、消防団など15人が参加して、ふたてに分かれて12件をまわりました。 坂下区本町の84歳のお年寄りの家です。 避難の妨げになるものがないか、転倒して通路をふさぐものがおかれていないか、などの点を玄関、通路、寝室など4か所でチェックしました。 坂下区は、市内でも最も高齢化率が高く、人口に占める65歳以上の割合は41.1%にのぼるということです。 安全チェックは、そうした実情をふまえ、区と地区社協が今回初めて実施しました。

-

春日神社で七五三の祈願祭

伊那市西町の春日神社で9日、七五三の行事が行われました。 この日は、日中雨が降り、あいにくの天気となりましたが、7歳、5歳、3歳の地域の子どもたちおよそ15人が参加しました。 七五三は本来11月15日に行われますが、春日神社では、その日に近い祝日などの休日に祈願祭を行っています。 この日は家族連れが神社を訪れ、宮司から教わった通りの作法で神事を行い、子どもの健やかな成長を祈願しました。 ある家族は、「これからも健康で元気よく育っていってほしい」と話していました。 伊藤光宣宮司は、「雨の中お参りに来てくれた皆様が健康で幸せになるように祈りました」と話していました。 祈願を終えた子どもたちは、千歳飴をもらっていました。

-

つくしんぼ保育園 シクラメンの販売

伊那市のつくしんぼ保育園父母・職員の会は、8日と9日の二日間シクラメンの販売を行っています。 8日はニシザワ双葉食彩館とみはらしファームで販売が行われました。 私立のつくしんぼ保育園は、運営費に充てようと毎年シクラメンの販売を行っています。 訪問販売も行っていて、11月末までに2千鉢を目標に販売します。 シクラメンは市内の農家から仕入れたもので、今年は例年よりも多くの種類が並びました。 花は丈夫で長持ちするということで、毎年買いに来る人も居るということです。 9日は午前10時から午後3時30分まで、ニシザワ双葉食彩館で販売されます。 値段は一鉢1,300円です。 予約販売の希望はつくしんぼ保育園(電話:78-4517)で受け付けています。

-

伊那中央病院でカテーテル研修会

カテーテルと呼ばれる医療用のチューブを使った研修会が8日、伊那市の伊那中央病院メディカルシミュレーションセンターで開かれました。 研修会には県内外から若手の脳神経外科の医師4人が参加しました。 カテーテルで血管の中に造影剤を注入し、脳血管の撮影をする訓練をしました。 今年4月に県内の脳外科医・脳神経内科医が設立した信州カテーテルシミュレーション研究会が初めて開きました。 若い医師にカテーテル治療の経験を積んでもらい、技術の向上につなげよういうねらいです。 研修会では、血管の形や堅さ、脈、血液の流れを精密に再現したシミュレーターを使用しました。 カテーテルは、造影剤を注入し血管の撮影をする検査や、血栓を取り除く治療などに使われます。 参加者は、ベテランの医師から扱い方やコツを学んでいました。 研究会では、今後年に2,3回のペースでこうした研修会を開いていきたい考えです。

-

十月桜花を咲かせる

伊那市の野底公民館周辺では、十月桜が花を咲かせています。 十月桜は、毎年春とこの時期の年2回花が開きます。 この場所には2本の桜があり、現在は、周辺の紅葉とあわせて楽しむことができます。

-

地蜂の女王蜂 越冬準備

伊那市地蜂愛好会の小木曽大吉さん宅では、地蜂とよばれるクロスズメバチの女王蜂が冬を越す準備を始めています。 伊那市福島の小木曽さん宅です。 敷地内には、地蜂を交尾させるためのビニールハウスがあります。 小木曽さんは、毎年夏から秋にかけて育てた地蜂の巣箱をビニールハウスに移し、雄の蜂と女王蜂を交尾させています。 交尾が終わった女王蜂は越冬の準備をし、餌を運んだ働き蜂と雄の蜂は死んでしまいます。 農薬の使用や温暖化、地蜂をとる人が増えたことでその数は少なくなっているということで、「食べたり巣の大きさを競うだけではなく、種の保存の意味で人工的に越冬させることが必要」と小木曽さんは話します。 小木曽さんは、7月から4か月間遊ばせてもらった蜂に「恩返しのつもりで毎年行っている」ということです。 交尾が済んだ女王蜂は、12月初めに数十匹ずつ箱に移され穴の中で寒い冬を乗り越えます。 その後、春を迎えたら野山に放すということです。

-

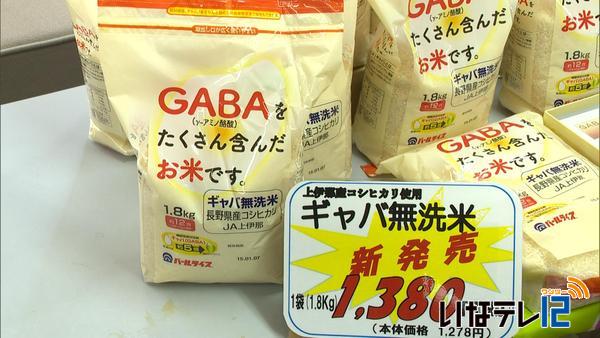

GABA米でおいしく健康に

JA上伊那は、米に含まれるアミノ酸の一種ギャバを生かすように加工したGABA米と呼ばれる白米の販売を、今日から、Aコープなどで始めました。 1つのJAが単独で販売するのは、全国でも初となります。 NGABA米の販売は、JA上伊那まつりに合わせて始まりました。 JA上伊那では、農作物の6次産業化の一環として、県内でも有数の収穫量を誇る上伊那産のコシヒカリの付加価値を高めようと今年度、加工施設を持つ会社と提携しGABA米の製造に取り組んできました。 GABA米は、米に含まれるアミノ酸の一種ギャバを生かすように加工したものです。 ギャバは、血圧の抑制やストレス緩和などの効能があるとされています。 味は白米とほぼ同じですが、含まれるギャバは5倍ほどになるということです。 GABA米は、上伊那管内のA・コープや直売所などで1袋1.8キロ入り1,380円で販売されています。 JA上伊那では、今後の動向を見極め将来的には農協として会社を設立し、加工・販売を行っていきたいとしています。

-

ご当地お土産プロジェクト 元気づくり支援金大賞に

長野県が、地域づくりを実践している団体などを支援する「地域発元気づくり支援金」の昨年度の実施事業の中から、伊那市の「伊那発!完全地産・製造業ご当地おみやげプロジェクト地域活性化推進事業」が大賞に選定されました。 ご当地お土産プロジェクトは、回すと開くコマ「サクラコマ」や、プラスチックモデル「とことこイーナちゃん」などを製造しています。 大賞は、昨年度の679事業の中から特に優れた事業として3事業を選定したもので、伊那市のご当地お土産プロジェクトがその一つに選ばれました。 ご当地お土産プロジェクトは、地域であらたな仕事を生み出そうと、市内の製造業や福祉施設などで、製造から販売まですべてを手掛ける「完全地産」を理念に、伊那にちなんだお土産を作るなどの活動をしています。 お土産プロジェクトの事業費はおよそ550万円で、そのうち340万円の支援を受けました。 県では選定のポイントとして、「工程のすべてを地域内で行ったほか、組み立ての一部を福祉施設で行うことで障害者の就労支援にもつながった」ことなどを挙げています。 大賞の贈呈式は、15日に駒ヶ根市で開かれる予定です。

-

小林惠子さん パッチワークキルト展

伊那市西箕輪の小林惠子さんのパッチワークキルト展が8日から、伊那市の旧i井澤家住宅で始まります。 会場には、大判の作品やバッグなどの小物、およそ70点が並んでいます。 小林さんは伊那市西箕輪在住で、市内で開かれている講座で学んだのをきっかけにパッチワークを始め、現在は教室を開いています。 県工芸美術展の会員でもあり、毎年作品を出展しています。 去年制作した「信濃の空に舞う鳳凰」は、鳳凰を強調するよう配色を工夫したということです。 今年1年かけて制作した「春に立つ富士」は、富士山の世界遺産登録を記念して作ったということです。 小林惠子さんのパッチワークキルト展は、8日から13日まで旧井澤家住宅で開かれます。 入館料は、大人200円、小中学生は100円です。

-

第63回県縦断駅伝競走大会 上伊那チーム結団式

15日から16日にかけて行われる第63回県縦断駅伝競走大会に出場する上伊那チームの結団式が、6日伊那市役所で行われました。 結団式には、出場する選手やスタッフなどが出席しました。 県縦断駅伝競走大会は、長野市から飯田市までの、22区間217.5キロをたすきで繋ぎます。 去年、上伊那チームは8年ぶりの優勝を目指して奮闘しましたが、結果は総合6位でした。 2年前より1つ順位を下げ、過去最低の6位だったことについて竹入増男(たけいり ますお)監督は「去年は悔しい思いをしたが、今年は選手の配置や主力メンバーからみて最強のチームになっている。チャレンジの気持ちを忘れずに走り切るのみです」と話しました。 式では、各市町村の教育関係者が「仲間や地域のために栄光の扉をあけてください」「全員の力でたすきを繋いで優勝することを期待しています」と激励の言葉を送りました。 式の最後には、選手全員でかつ丼を食べて、必勝を祈願しました。 第63回県縦断駅伝競走大会は、15日に長野市をスタートし、16日の午前に上伊那地域を通過する予定で、飯田市でゴールを迎えます。

611/(木)