-

第4回日本画院高遠展-今に生きる日本画の心-

関東を中心とした日本画の作家でつくる日本画院の作品展「今に生きる日本画の心」が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 日本画院は、関東のほか長野県、山梨県などを中心に全国の日本画の作家、約200人が所属しています。 信州高遠美術館で作品展を開くのは今回が4回目で、身近な風景や植物などを題材にした68点が展示されています。 日本画院では、伝統的な日本画の画材、岩絵の具を使いながら、西洋の技術を取り入れているということで、洋画のようなタッチの作品も数多く展示されています。 日本画院では、「伝統的な日本画に西洋の新しい技術をとりいれたモダンな作品を楽しんでもらいたい」と話しています。 第4回日本画院高遠展-今に生きる日本画の心-は11月24日まで信州高遠美術館で開かれています。

-

長野銀行 国重要文化財の熱田神社保護ため10万円を寄付

長野銀行は、国の重要文化財に指定されている伊那市長谷の熱田神社の保護に役立ててもらおうと10日、10万円を寄付しました。 長野銀行の金子英雄常務らが伊那市長谷総合支所を訪れ、熱田神社を管理している溝口区の小松重蔵区長に目録を手渡しました。 熱田神社の本殿は、平成5年に国の重要文化財に指定されています。 長野銀行では、地域の文化財保護に役立てもらおうと3年前から寄付を行っています。 今年は、栄村の復興支援も含めて県内11か所に合計150万円を寄付しています。 熱田神社の賽銭箱が去年、何者かによって持ち去られてしまったということで、区ではその購入費用にあてるということです。

-

中心商店街で第12回秋の呑みあるき

伊那谷で造られたお酒を伊那市の中心商店街で味わうイベント「第12回秋の呑みあるき」が18、伊那市の中心市街地で行われ、およそ500人が参加しました。 このイベントは、お酒を飲みながら中心商店街をにぎやかにして活気づけていこうと、実行委員会が毎年開いているものです。 この日は、辰野町から飯田市までの8蔵と酒造メーカー4社が参加しました。 前売り1500円で販売された道中手形を見せると全ての種類のお酒を好きなだけ飲むことができます。 ブースはいなっせ北側広場から入船交差点まで並び、メイン会場となるいなっせ北側広場では、道中手形と御猪口を片手に、大勢の人でにぎわいました。 呑みあるきは毎年春と秋に開かれていて、当日券より500円お得な前売り券は毎回完売するということです。

-

ひと夏過ごし牛たちが里へ

夏の暑い時期を伊那市高遠町の入笠牧場で過ごした牛たちが、18日それぞれの畜産農家のもとへ帰っていきました。 標高1,500メートルほどの入笠牧場は、JA上伊那が管理運営しています。 広さは、約300ヘクタールです。 今年は、6月6日に南信地域の牛40頭が放牧されました。 8月の中間検査の際19頭が山を下ったため今日は残る21頭の下牧です。 牛たちは、列になって、体重をはかったり衛生検査を受けました。 検査を終えた牛たちは、飯田や諏訪、上伊那方面別にトラックに載せられていました。 この放牧は、最盛期には200頭ほどいたということですが、今年は種牛がいなかったこともあり40頭にとどまりました。 乳牛のホルスタインを中心に暑さをしのぎながら足腰を強くするのが目的です。 雨が少なく、えさとなる牧草の伸びも悪かったということですが、体重は1割から2割増え一回り大きくなって山を下っていきました。 一時問題になったニホンジカによる牧草の食害も個体数調整などによりこのところ沈静化しているということです。

-

伊那中央病院の上田典胤医師が厚労大臣表彰

長年にわたり、地域のお産を支え産科医療の推進に貢献したとして、伊那市の伊那中央病院産科の上田典胤医師は産科医療功労者厚生労働大臣表彰を受賞しました。 18日は上田さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 表彰式は2日に東京都で行われました。 長年にわたり、地域のお産を支え産科医療の推進に貢献したことが評価されました。 今年の表彰は全国で41人、長野県では上田さん1人でした。 上田さんは昭和56年9月に市営伊那中央総合病院の産婦人科に勤務し、32年間上伊那地域の産科医療の発展に貢献してきました。 多い年には年間1,200人の妊婦を受け入れたということです。 白鳥市長は「出産には上田先生の経験を必要とすることが多い。ぜひこれからも頑張ってもらいたい」と話していました。

-

箕輪町学校給食アイディア料理コンテストの審査会

箕輪町が小中学生を対象に応募している学校給食アイディア料理コンテストの審査が、9日に行われました。 コンテストには、小学6年生と中学生から272点の応募があり、各学校の代表者、6人のレシピが選ばれました。 9日夜は、入賞者が、自分の料理をPRし、審査が行われました。 箕輪中部小学校の上條雪奈さんは、「栄養たっぷりの学校給食」 箕輪北小の今井 歌乃さんは、「秋の野菜でお腹は満腹献立」 箕輪東小の漆戸 愛理さんは、「秋野菜たっぷり献立」 箕輪西小の柴 尚玖くんは、「野菜いっぱい赤そば風給食」 箕輪南小学校の神戸 優月さんは「私のおすすめメニュー献立」 箕輪中学校2年の尾坂 樺月さんは「秋野菜のおいしい給食」です。 それぞれの給食を審査員が試食し、季節感・味・彩りなどを採点していました。 審査の結果、箕輪西小の柴 尚玖君のレシピが最優秀賞に選ばれました。 最終審査まで残った優秀献立は、それぞれの学校で給食のメニューにされる予定です。

-

南アルプス 原生林の魅力

伊那市長谷・南アルプスの気軽に楽しめる散策コース、原生林の登山道の魅力を紹介します。 国立公園内に整備された原生林の登山道は、北沢峠のバス停から300メートルほどにある国立公園一種の入り口付近から始まり、およそ30分の下りのコースです。 この日は、伊那市南アルプス林道バス林道管理係長の伊藤卓郎さんが、コースを案内してくれました。 登山道は、平坦な下りの道のりで、スニーカーでも歩くことができます。 シラビソやコメツガを中心とする原生林で、朽ち木に生い茂ったコケが木漏れ日に光を受けて輝きます。 大平山荘前で、一旦林道を横切り、再び登山道へ入ってきます。 国立公園内のため、道からそれることは禁止されていますが、それゆえの無垢の自然を楽しむことができます。 南アルプス林道バスは、今年からフリー乗降サービスを始めていて、原生林の散策を希望すれば入り口で乗り降りさせてくれます。 南ア林道バスは、雪が降り始める11月中旬頃まで運行を予定しています。

-

三澤久夫さん油彩画展

南箕輪村在住の三澤久夫さんの油彩画展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれました。 松本市出身で南箕輪村在住の三澤さんは、30歳の時に画家竹内徹さんと出会ったことがきっかけで油絵を始めました。 会場には、風景画を中心に62点が並びました。 三澤さんは、県内各地に実際に足を運び、作品を描いているということです。 展示されている作品の中には、一水会展や日展で入選した作品もあり、今回の油彩画展は、一水会入選30回を記念して開かれました。

-

南ア林道 紅葉見頃に

伊那市長谷南アルプスの林道の紅葉が見頃を迎えています。 南ア林道バスは、標高860mの仙流荘から2032メートルの北沢峠までの21キロ間を1時間かけて結びます。 その道のりでは、色づき始めた紅葉を楽しむことができます。 山々はダケカンバやナナカマド、ツルアジサイなどで赤や黄色に染まっています。 この日は、紅葉と雲の共演を楽しむことができました。 ホシガラスが、これから訪れる冬に備えて、次々に実をついばんでいました。 南アルプス林道バスは、今年から希望した場所でバスを降りることができる、フリー乗降サービスを始めています。 南ア林道バスの運転手は「南アルプスは山登りだけの場所ではないことを知ってもらいたい。バスを使って紅葉を楽しんでもらいたい」と話していました。 バスの料金は仙流荘から北沢峠まで片道1,100円で、紅葉の見頃は、20日ごろピークを迎えるということです。

-

長谷地域協「過疎」「世界遺産」について協議

伊那市長谷地域自治区地域協議会が昨夜開かれ、急速する過疎化や、南アルプス世界遺産登録に向けた取り組みについて話し合われました。 16日夜は、長谷総合支所で協議会が開かれました。 地域協議会では、中山晶計地域自治区長から、「これまでも空き家を紹介するなど過疎化への対策を講じてきたが、近年過疎化が急速に進み、緊急の対策が必要となっている。深刻さを受け止め空き家の数など実態を把握し、地区毎に定住計画をつくるなどの姿勢をつくらなければいけない」と呼びかけました。 委員からは、どの程度人口が減ったのかなど具体的な数字を示してもらった上で、検討をしたいとの声がありました。 また、伊那市などが取り組む南アルプスの世界自然遺産登録について、「地元である長谷地域の住民が、充分に理解できないまま進んでいる。住民に納得して賛成してもらえるよう前向きな気持ちで、動きに注目して欲しい」と呼びかけました。 委員からは、「登録されれば、住民サイドにどのような影響があるのか。もっと情報提供して欲しい」との声があがっていました。

-

障害者就職・雇用相談会

上伊那地域の障害者を対象にした就職・雇用相談会が、17日、伊那市のいなっせで開かれました。 これは、障害者の雇用促進を図ろうとハローワーク伊那が毎年この時期に開いているものです。 今年は、企業は、去年より6社多い25社、求職者は去年より2人多い102人が参加しました。 参加企業が増えたことについてハローワーク伊那では、今年4月から障害者の法定雇用率が1.8%から2%に引き上げられたためと見ています。 ハローワーク伊那管内の障害者の9月末の有効求職者数は412人で、内訳は 身体障害が147人、知的障害が82人、精神障害が174人などとなっています。 412人のうち45歳以上が222人で、中高年の割合が高くなっているということです。 参加した40代の男性は、「法律が変わっても、障害者雇用について浸透していないと感じる。去年も参加しているので、今年こそ良い結果を出したい」と話していました。 ある企業の人事担当者は、「法定雇用率を達成することが必要だし、幅広く活躍してくれる人をみつけたい」と話していました。 ハローワーク伊那では、「上伊那の求人倍率は、0.79と県内でも2番目に低く、厳しい雇用情勢は続いている。一般・障害者の求人が増えるように求人開拓を進めたい」と話していました。

-

「長衛荘」新名称に1,300点超応募

伊那市長谷、南アルプスの北沢峠にある山小屋「長衛荘」の新名称に、全国から1300点を超える応募がありました。 北沢峠にある山小屋は「長衛荘」の名で親しまれてきましたが、近くにある「北沢駒仙小屋」の名称を「長衛小屋」に戻したことから、登山客の混乱を避けるため、伊那市が新名称を募集していました。 伊那市は、全国の山岳雑誌や、公式ホームページなどで9月30日まで募集を呼びかけてきました。 その結果、全国45の都道府県の916人から予想を上回る1301点の応募がありました。 1301点のうち、審査対象となったのは978点で、山岳関係者や地元住民などで作る「長衛荘新名称選定委員会」が選考を行います。 第2回新名称選定委員会は、今月28日に開かれる予定で、それぞれの委員が絞込んできた名称を検討するということです。 委員会が選考した新名称は、12月市定例議会に提出され、可決されれば、決定する予定です。

-

南箕輪村西部保育園の園児が特大カボチャを収穫

南箕輪村の西部保育園の園児は17日、ハロウィン用の大きなカボチャの収穫を体験しました。 カボチャは、大泉の農家、唐澤俊男さんが園児たちのために育てたものです。 去年カボチャをプレゼントした唐澤さんは、今年は園児を畑に招き収穫も体験してもらいました。 カボチャは、中身を取り出し目や口を切り抜いた後、各クラスに飾るということです 17日朝の伊那地域の最低気温は10月下旬並みの5.3度で、この秋一番の冷え込みとなりました。 長野地方気象台では、寒気の影響であす朝も平年より低い気温になると予想しています。

-

JAXA黒川怜樹さん夢についての講演会

独立行政法人宇宙航空研究開発機構JAXA広報部、黒川怜樹さんの講演会が11日、伊那市の西春近北小学校で開かれました。 記念講演は、今年度、西春近北小学校の創立140周年を記念して、同窓会やPTAなどにより開かれたものです。 黒川さんは、宇宙飛行士の毛利衛さんが宇宙で相撲をとっている実験映像を使って、無重力だと力が逃げてしまうことを説明していました。 また、宇宙服の値段が一着10億円で、重さが120キロと説明すると、児童たちは驚いていました。 黒川さんは、「夢をあきらめないで欲しい、周りの人たちも安易に無理だなどと言わず、応援してあげてください」と話していました。 西春近北小学校の140周年記念式典は11月2日(土)に開かれることになっています。

-

疎開児童 戦後68年ぶりに伊那を訪問

太平洋戦争中、東京から伊那市手良に疎開していた8人が終戦後初めて、16日、伊那を訪れ当時の同級生や地域の人達と交流しました。 伊那市を訪れたのは戦時中、東京都世田谷区の旧中里国民学校に通い、昭和20年5月から終戦後の11月まで手良地区に集団疎開していた8人です。 手良地域の歴史や文化などについて研究しているグループが去年、手良誌を発刊しその記念事業の一環として招待しました。 旧中里国民学校の児童は、昭和19年に松本市へ集団疎開しました。 しかし、松本で空襲に遭い昭和20年5月に児童およそ50人が手良地区へ再疎開し終戦後の11月まで過ごしたという事です。 一行は、小学校から野口区公民館に移動すると、当時寝泊りしていた常光寺で世話になった寮母や小学校時代の同級生達と再会しました。 一行は17日まで伊那に滞在し市内観光も行う計画です。

-

天然ガスパイプライン検討 勉強会発足へ

上伊那の市町村長と県経営者協会上伊那支部が15日懇談し、天然ガスを供給するパイプラインの上伊那地域への整備について官民合同の勉強会を立ち上げ、検討していく事が確認されました。 上伊那の市町村長と県経営者協会上伊那支部は2008年から毎年懇談会を開いています。懇談は冒頭のみ公開で行われ、今年は天然ガスのパイプライン整備などについて話し合いました。 上伊那では、天然ガスを使用する都市ガスが整備されておらず家庭や企業ではプロパンガスを使用しています。 経営者協会上伊那支部によると、天然ガスはプロパンガスと比較し二酸化炭素の排出量が少なく、発熱量あたりの単価が低いという事です。 パイプラインの整備は、リニア開業などの交通網整備を見据え将来的な企業誘致にも有利な条件となると期待しています。 天然ガスを供給するパイプラインは、新潟県から諏訪市を経由し静岡県まで整備されています。 経営者協会上伊那支部では、「天然ガス供給業者の誘致や、整備費用、プロパンガスを扱う既存の事業社への対応など課題は多い」とし、「まずは、技術的な面から導入可能かどうか検討していきたい」としています。

-

園児と祖父母がコロッケ作り

伊那市東春近にあるNPO法人山の遊び舎はらぺこで8日、園児が祖父母と一緒にコロッケ作りをしました。 8日は園児と祖父母あわせておよそ50人が参加しコロッケ定食を作りました。 コロッケは園児が畑で収穫したジャガイモとゴボウなどが入ったジャガイモコロッケ。 祖父母の手を借りながら、包丁でゴボウと玉ねぎ、人参をみじん切りにしていました。 ジャガイモが茹で上がると、熱そうに皮を剥いていました。 できたコロッケは園児が収穫した新米と一緒にテーブルに並び、祖父母と味わいました。 保育士の小林成親さんは「園児が作った物を祖父母と一緒に味わうことができて良かった」と話していました。

-

いなっせ10周年 いな少年少女合唱団フレンドコンサート

いなっせ開館10周年記念企画として、いな少年少女合唱団と横浜の赤い靴ジュニアコーラスのフレンドコンサートが13日、伊那市のいなっせで開かれました。 いな少年少女合唱団は今年8月、地方都市では初めてとなる、第18回「花とライオン児童合唱音楽賞」を受賞しました。 この賞は全国の児童合唱団を支援している団体が毎年選考していて、優秀な歌唱力と長年に渡る音楽活動を行った団体に贈られているものです。 この日は両団体あわせて30曲を歌いました。 いな少年少女合唱団は受賞後初のコンサートという事で、ロビーには受賞の盾と賞状が飾られ、訪れた人達にお披露目していました。 両団体は、伊那市の名誉市民でもあり、赤い靴ジュニアコーラスの指導者でもある故髙木東六さんが縁で3年前からコンサートなどで交流を行ってきました。 赤い靴ジュニアコーラスは1997年に第2回「花とライオン児童合唱音楽賞」を受賞しています。 会長の北沢理光さんは、「お互いに良き友として、良きライバルとして長い付き合いを続けたい」と話していました。

-

アルクマがゆるキャラグランプリ投票呼びかけ

今年のゆるきゃらグランプリにエントリー中の、長野県の観光PRキャラクター「アルクマ」が、10日、JR飯田線伊那市駅前で、投票を呼びかけるPR活動を行ないました。 10日朝は、登校などでJRを利用する人たちに、アルクマが投票を呼びかけました。 アルクマは、去年のゆるきゃらグランプリで、865体中、24位と健闘しました。 今年は、10位以内を目標にしていて、長野市、松本市に続いて、JRの駅では3か所目となる伊那市で今日PRしました。 女子高校生が、一緒に写真を撮るなどしていました。 長野県では、1日1回投票できるので、是非投票して欲しいと話していました。

-

台風26号 大きな被害なし

台風26号は今朝、長野県に最接近しました。 上伊那地域には風水害による大きな被害はなかったものの果樹に若干の被害が予想されます。 台風26号は今日の明け方に長野県に最接近し伊那市で最大瞬間風速15.9mを記録しました。 降り始めからの降水量は44.5ミリでした。 JA上伊那によりますと、台風による風の影響で、りんごの表面に傷がつく被害が出ているということです。 傷がついたりんごは価値が下がり直売所などで下級品として安値で販売されるということです。 JA上伊那では伊那市・箕輪町・南箕輪村・辰野町のりんごについて今後1千万円ほどの被害がでると予想しています。 今回の台風でJR飯田線に大きな遅れはなく、中央高速バスは新宿発伊那行の早朝の2便が運休しました。 小中学校では、伊那市・箕輪町・南箕輪村の30校中20校が登校時間を2時間から3時間半ほど遅らせました。 長野地方気象台では、台風が通過したことで上空に寒気が流れ込み、今後数日間は平年より3度ほど朝晩が冷え込み、10月下旬並みになると予想しています。

-

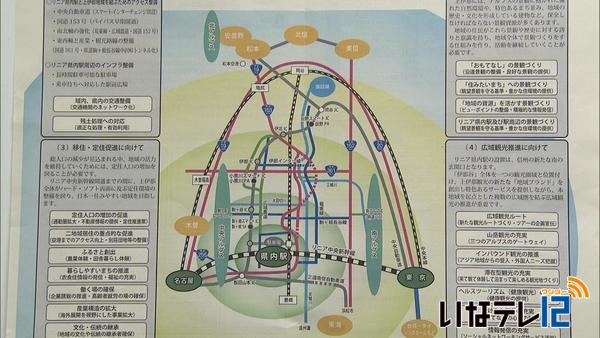

リニア見据え 上伊那地域将来ビジョン素案まとめる

上伊那広域連合は、2027年のリニア中央新幹線の開業を見据え、上伊那地域の道路整備や環境形成などまちづくりの在り方を定めた「上伊那地域将来ビジョン」の素案をまとめました。 将来ビジョンの素案ではリニア開通によりプラス面として、移動時間の短縮により、交流人口の増加や、都市圏への遠距離通勤など多様なライフスタイルの可能性を広げるとしています。 一方マイナス面として、企業の支店の統廃合による流出や日帰り客の増加で滞在型の観光客の減少が懸念されるとしています。 将来の地域像としては、上伊那ブランドの確立やグローバル化を目指し、世界に誇れる地域をめざすと共に、地域の事を自分達で考える協働のまちづくりを進めていくとしています。 具体的な案として、県内駅とのアクセス向上に向け、中央道へのスマートインターチェンジの開設や国道153号バイパスの早期開通、リニア県内駅周辺に長時間駐車可能な駐車場整備等をあげています。伊那谷全体を一つの観光圏域ととらえ、広域観光の推進を進めていくとしています。この他に、ソフト、ハード両面からの移住・定住促進対策や、地域全体で景観形成する仕組みづくり推進する仕組みづくりを挙げています。 広域連合では、来月からパブリックコメントを募集し、年度内に将来ビジョンの成案をまとめる方針です。

-

第31回上伊那郡市育樹祭

除伐や間伐などの育樹作業を行い、後世に森林の大切さを伝える上伊那郡市育樹祭が16日、箕輪町のながたドームで開かれました。 上伊那郡市育樹祭は、除伐や間伐作業を行い、ヒノキやスギなどの成長を促すことを目的に毎年行われているもので、今回で31回目です。 この日は、森林組合関係者や市町村関係者らおよそ180人が参加しました。 式典で、上伊那地方事務所の青木一男所長は「災害に強い健全な森林を後世に伝えていきましょう」と挨拶しました。 式典後、除伐作業を行う予定でしたが、台風の影響でスクリーンを使った森林教室が開かれました。 森林教室では、県森林総合センターの所長を務めていた岡谷市の片倉正行さんが、県内の森林状況などを説明しました。

-

伊那公民館女性教室 押し花絵クラブ作品展

伊那市の伊那公民館女性教室の押し花絵クラブ作品展が16日から、旧井澤家住宅で開かれています。 会場には、会員14人の作品、30点が並んでいます。 講師の野澤伊代子さんは「生花と違い押し花は何十年も美しい色で残すことができるのが魅力」と話していました。 押し花絵クラブ作品展は21日(月)まで旧井澤家住宅で開かれていて、 11月1日から3日間行われる伊那公民館文化祭にも出品するということです。

-

伊那DTがアベック優勝

第11回ケーブルテレビ杯争奪ミニバスケットボール選手権大会が、昨日、駒ヶ根市の赤穂小学校体育館を主会場に行われ、伊那市の伊那ダイヤモンドツインズがアベック優勝しました。 女子の決勝は、白のユニフォーム伊那ダイヤモンドツインズと、黒のユニフォーム駒ヶ根市スポーツ少年団の対戦となりました。 この大会は、伊那ケーブルテレビなどが加盟する上伊那ケーブルテレビ協議会などが後援し行われているもので、今年で11回目となります。 今年は、県内外から11チームが参加しました。 女子決勝戦は、序盤から、伊那ダイヤモンドツインズが、速攻やミドルシュートなどを決め、優勢に進めます。 後半になっても勢いは伊那の勢いは止まらず、47対17で、伊那ダイヤモンドツインズが、駒ヶ根市スポーツ少年団を下し、優勝しました。 男子の決勝も女子と同じカードで白のユニフォーム・伊那ダイヤモンドツインズ対黒のユニフォーム駒ヶ根市スポーツ少年団の対戦となりました。 序盤は、お互いに点を取り合う展開となります。 後半に入り、伊那が、速攻を次々に決め、点差を広げます。 そのまま、伊那ダイヤモンドツインズが差を広げ、58対18で、駒ヶ根市スポーツ少年団を下し優勝しました。 この大会の決勝戦の模様は、今月26日から、ご覧のチャンネルで放送する予定です。

-

宮下創平さん告別式

7日に肺炎のため85歳で亡くなった元衆議院議員宮下創平さんの告別式が、14日、伊那市のグレース虹のホール伊那で営まれました。 告別式には、元外務大臣の町村信孝衆議院議員の他親戚や友人などおよそ2,300人が訪れ、別れを惜しみました。 宮下さんは伊那市の名誉市民で、昭和54年に衆議院議員に初当選し、8期24年間務めました。 平成3年の宮澤内閣では防衛庁長官を、平成10年の小渕内閣では厚生大臣を務めています。 式の中で、町村衆議院議員は「私が初当選した年、宮下さんは3期目を務めていた。新人の私にとってはよき見本だった」と話し、当時を振り返りました。 他に、伊那市の白鳥孝市長は「伊那谷は宮下さんの財産であふれている。他に類を見ないこの素晴らしい地域がさらに発展するよう取り組んでいきたい」と弔辞を述べました。 長男で衆議院議員の一郎さんは「父が亡くなった10月7日はくしくも34年前初当選した日と同じ日だった。故郷を愛し日本の発展に尽くした父の思いを受けつぎ仕上げていかねばならない」と挨拶しました。 告別式終了後、陸上自衛隊松本駐屯地の隊員らおよそ130人による送りの儀式が行われました。 参列者の他、近隣住民らが見守る中弔いの銃声が3発鳴り響くと、手を合わせ故人を見送っていました。

-

災害復旧費 補正予算案可決

箕輪町は、9月の台風18号の災害復旧費用などを盛り込んだ補正予算案を15日開かれた町議会臨時議会に提出し可決されました。 補正により箕輪町の災害復旧費はおよそ1,130万円増額した1560万円となっています。 内訳は倒木や福与城東の崩落などの農林施設災害復旧費に415万円。 道路修繕などに440万円となっています。 箕輪町の、台風18号による倒木や崩落などの被害額はおよそ1130万円。 果樹などの農家関係の被害額は1670万円となっています。

-

国道153号 整備促進などを提言

一般国道153号改良期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長は15日、国道153号がリニアの長野県駅へのアクセス道路として大きな役割を果たすとして県に対し整備促進などを提言しました。 国道153号は、2027年に開業が予定されているリニア中央新幹線の長野県駅へのアクセス道路として大きな役割を果たすことから、道路財源を安定的に確保し、必要な箇所の早期整備を推進していくことが必要としています。 また、長野県伊駒アルプスロードの早期ルート確定や早期事業化を求めています。

-

台風26号 16日の未明から昼にかけて接近

大型で非常に強い台風26号は16日の未明から昼にかけて県内南部に接近する見込みで、長野地方気象台は、土砂災害などに注意するよう呼びかけています。 長野地方気象台によりますと、台風26号は北に進んでいて16日の未明から昼にかけて県内に接近する見通しです。 このため、県内は発達した雨雲の影響で大雨となる見込みです。 県南部の16日の昼までの24時間に降る雨の量は250ミリと予想しています。 また、16日未明から昼にかけ強い風が吹く恐れがあり最大風速は南部で15メートルと予想されています。 伊那市西箕輪の果樹園では、台風に備え一足早く収穫をしていました。 気象台では土砂災害や河川の増水、強風に十分注意するよう呼びかけています。

-

由紀さおりさん招き童謡で伝える会

歌手の由紀さおりさんを招いた童謡で伝える会が、13日と14日に伊那市内の保育園で開かれました。 13日には、伊那市の富県保育園で、富県や東春近、高遠地区の保育園の保護者や園児を対象に開かれました。 古くから歌い継がれてきた童謡を通して、親子のふれあいやふるさとを思うきっかけにしてもらおうと、童謡のよさを伝える活動をしている由紀さんを招きました。 由紀さんは、めだかの学校や大きな古時計などの童謡を園児や保護者と一緒にうたいながら、歌詞の意味を問いかけていました。 由紀さんは、「ゆたかでたおやかでやさしい響きを持つ日本語を小さなこどもに伝えるには、保護者に歌っていただく以外にてだてがない。童謡を聞いて想像してイメージを広げることは、感性、感受性、情緒感を育てることにつながる。」と来場者に訴えていました。 13日は、保護者・園児合わせて200人ほどが、由紀さんと童謡を歌いながら子育てや言葉の大切さについて思いをあらたにしている様子でした。

-

南アふるさと祭り 賑わう

伊那市長谷の恒例のイベント南アルプスふるさと祭りが13日、伊那市長谷の美和湖公園で行われました。 祭りは、中山晶計ふるさと祭り実行委員長の開会宣言でスタートしました。 旧長谷村時代から行われていて、今年で30回目です。 オープニングでは消防団による、「あまちゃんのテーマ」曲などが演奏され、訪れた人は手拍子をして聞いていました。 祭りでは、長谷の7地区による子どもみこしがお囃子の音色に合わせて会場内を練り歩きました。 他に、地元の野菜を使った豚汁や五平餅が販売され家族連れなどが味わっていました。 この売り上げの一部を使い、去年から交流している、東日本大震災の被災地、岩手県宮古市の田老第一小学校の子どもたちに伊那のお土産、「サクラコマ」を送るということです。 中山実行委員長は「祭りを通して地域の絆が深まればうれしい」と話していました。

511/(水)