-

駒ヶ根工業高校のコマファイブが竜東保育園でショー

地域を元気にしようと活動している駒ヶ根工業高校の生徒が扮する戦隊ヒーローが28日、伊那市の竜東保育園で地震をテーマにしたショーを披露しました。 この日は、園児に地震の怖さと地震が来たらどうするべきかを伝えようと、駒ヶ根工業高校の生徒10人が竜東保育園でショーを披露しました。 このショーは、地震を起こす悪役アースクエイク帝国をハイスクール戦隊コマファイブが倒すというストーリーです。 ショーの中でコマファイブは「地震は怖いけど自然災害だから仕方ない。地震が起こった時のために避難訓練をしっかりすること、みんなの命はみんなで守ろう」と園児に呼びかけました。 コマファイブとアースクエイク帝国の悪役が戦うシーンでは、子ども達がコマファイブに大きな声援を送っていました。 ショーを演じた駒ヶ根工業高校の生徒は、「難しい内容だけど園児に伝わっていれば嬉しい」と話していました。

-

高遠高校の生徒が火災予防呼びかける看板制作

9日から秋の全国火災予防運動が始まります。 伊那市高遠町の高遠消防署に、高遠高校の生徒が火災予防をテーマに制作した看板が8日設置されました。 看板を制作したのは、高遠高校美術コース専攻の1年生10人です。 看板のデザインは、焚き火とタバコの消し忘れ防止を訴えていて、キャッチコピーは分かりやすく目を引く言葉にしたということです。 生徒を代表して中村実紘さんは、「火災について考える良い機会になった。幅広い世代の人に伝わるデザインにしたので、地域の火災予防に繋がることを願っています」と話しました。 伊那消防署によりますと、今年に入っての伊那消防組合管内の火災発生件数は、10月末現在で56件と、去年1年間の発生件数をすでに16件上回っています。 火の取り扱いが多くなるこれからの季節は、火のそばを離れないことや暖房機器の点検が重要だということです。

-

イベント列車第2弾「ふれあい交流列車」

上伊那観光連盟が主催するイベント列車第2弾となる、障害のある人もない人も共に楽しむ「ふれあい交流列車」が、2日運行し、参加者が飯田市の元善光寺を訪れる日帰り旅行を楽しみました。 この日は、身体・知的障害者や、高齢者、ボランティアなど90人が参加し、貸しきりの列車で旅を楽しみました。 朝JR伊那北駅を出発し、飯田市の元善光寺駅で降りて散策し、夕方伊那北駅に戻る日帰りコースです。 イベント列車は、飯田線の利用促進などを目的に上伊那観光連盟が県の支援金を受けて今年度実施しているもので、ふれあい交流列車は歌声列車に続く第2弾となりました。 ふれあい交流列車は、伊那市社会福祉協議会が企画したもので、障害者の外出の機会を作り、交流を深めてもらおうと行われました。 参加者は、自己紹介をしたり、外の景色を眺めたりして楽しんでいました。 元善光寺駅につくと、停車した車両の中で用意されたお弁当をゆっくりと食べました。 元善光寺まで歩き、参拝したり、寺の関係者から話を聞くなどして1400年続くという寺の歴史を楽しんでいました。 帰りは景品が当たるジャンケンゲームなどをして交流しました。 参加者は、伊那谷を結ぶ飯田線の列車で、福祉の交流を深めていました。

-

アンサンブル伊那でたい焼き・たこ焼き食べ放題

知的障害者の就労支援をしている伊那市西箕輪のアンサンブル伊那に、たこ焼きとたい焼きの移動販売車が7日訪れ、利用者に無料でふるまいました。 移動販売車がアンサンブル伊那の駐車場に出張出店し、利用者や職員およそ100人に無料でたこ焼きなどをふるまいました。 これは、出張出店の懸賞にアンサンブル伊那の職員が応募し、県内外の800通の中から選ばれたものです。 中には何度もおかわりする利用者もいました。 利用者は「おいしい」「毎日きてほしい」などと言いながら味わっていました。

-

ごみ処理基本計画 見直し最終案を白鳥連合長に報告

上伊那のごみ処理基本計画の見直しを検討してきた審議会は、7日、上伊那広域連合の白鳥孝連合長に第4次計画の最終案を報告しました。 上伊那広域連合廃棄物政策審議会の白鳥嘉文会長が、白鳥連合長に第4次計画の最終案を報告しました。 計画案では、平成35年度までのごみの削減目標を、家庭から出るごみの平均排出量を一人一日530グラム、事業系ごみの年間排出量を6,910トンと、予測値よりも少なく設定しています。 去年8月の中間報告以降住民から募集した意見もまとめ、計画案に掲載されています。 白鳥連合長は「数値目標を達成するため、食べ残しを減らす取り組みを行うなど、具体的な施策が今後必要になる」と話していました。 第4次計画は、11日(月)に開かれる上伊那広域連合正副連合長会で協議し決定する見通しです。

-

立冬 南箕輪村の恩徳寺 イチョウが見頃

7日は、二十四節気の一つ立冬です。暦の上では冬となりますが、7日朝の伊那地域の最低気温は9.5度と、10月上旬並みの暖かい朝となりました。 南箕輪村の恩徳寺にある、樹齢400年のイチョウです。 恩徳寺によりますと、ここ2日くらいで一気に色づき始めたということです。気温が下がると葉が一日で落ちてしまうため、見頃は今週いっぱいではないかと話していました。 7日の伊那地域の最低気温は平年より7度ほど高い9.5度で10月上旬並みの暖かい朝となりましたが、前線の影響で雨が降り、日中の最高気温は11月中旬並みの13.6度となりました。 長野地方気象台では、8日は次第に高気圧に覆われ天気は回復し、気温も平年並みになると予想しています。

-

求職中の若者対象 職場見学会

実際に職場を見学することで就職活動に役立ててもらおうと、若年者を対象にした職場見学会が、7日、伊那市内で開かれました。 7日は、伊那市内にある企業、株式会社サカイヤと、日本電産サンキョー㈱を見学しました。 これは、松本市に本部を置く長野労働局などでつくる若年者地域連携事業推進センターが、若者の就職を支援しようと行ったものです。 7日は、伊那市を中心に20代から30代までの求職中の5人が参加しました。 5人は、サカイヤの金澤 幸宣工場長から説明を受け、工場を見学しました。 ㈱サカイヤ伊那工場では、自動車の内装表示パネルなどを生産しています。 参加者からは、自動車産業では受注量に季節的な変動はあるのか、どのような人材が欲しいのかなどの質問が出されていました。 若年者地域連携事業推進センターでは、こうした見学会やセミナーを通して、若者の就職につなげたいとしています。

-

女性支援「Wee+」来年1月オープン

人生を前向きに楽しむ女性を応援する施設・アクティブエイジングプラザWee+(ウィー)が、来年1月に、伊那市西春近にオープンします。 7日は、設立についての説明会が、オープンを予定している建物で行なわれました。 wee+代表をつとめる井坪美佳さんは、「女性が集まってお互いにつながり元気になれる場所にしたい」と話していました。 井坪さんは福井県から駒ヶ根市に嫁ぎ、出産や子育てをする中で、女性のスキルアップや交流、自立に向けた取り組みが出来る場所の必要性を感じたといいます。 そうした中で、就職・結婚・出産など変化する女性のライフステージをサポートする場としての「wee+」設置を決めました。 以前カラオケ店舗だった3階建ての建物を改装して活用します。 施設利用者は女性限定とし、1階は喫茶スペースやハンドメイド作品を販売するレンタルボックススペース、2階は、期間限定で店舗運営を体験できるチャレンジショップ、3階は、多彩な講座を開講するレッスンルームなどとして活用します。 また、部屋を貸し出し、ホームパーティや女子会などとしても活用できるようにしたいということです。 wee+では、オープンまでに各種講座の講師や、ショップの出店者、スタッフなどを募集しています。(電話96-7995 担当:内藤さん) 井坪さんは、Wee+で資格や技能を取得し、店舗運営のノウハウを学び、地域に出て出店する、女性の自立支援の場所にもつなげていきたいとしています。

-

伊那北駅前でイルミネーションフェスタ始まる

伊那市の伊那北駅前で、イルミネーションフェスタが7日から始まりました。 7日は午後5時に点灯式が行われ、イルミネーションに明かりが灯されました。 駅前には伊那市と南箕輪村の企業の作品9基と、伊那小学校3年森組の作品が飾られています。 イルミネーションフェスタは山寺活性化協議会が冬場に駅前に足を運んでもらおうと去年から行っているものです。 期間は12月24日までで、午後5時から午後10時までライトアップされます。

-

アダプトサポーターが支援品贈呈

コンクリートブロックなどの販売をしている南箕輪村の株式会社アドヴァンス長野事業部伊那出張所は、ボランティアでアクセス道路の美化活動をしている伊那市と南箕輪村の住民グループ2団体に支援品を6日贈呈しました。 この日は、伊那市の伊那合同庁舎で贈呈式が行われ、アドヴァンスの沖村隆営業部長から、伊那市のアクセス通りを美しくしよう会の小松宏会長に安全ベストが、南箕輪村のきれいなアクセス道路にしよう会の中島重治会長にチュウリップの球根、それぞれ2万5千円分が贈られました。 長野県では、道路の一定区間の清掃や植樹など美化活動を行う団体と協定を結び、清掃用具などを提供してきました。 県では、より地域で美化活動に積極的に取り組んでもらおうと、アダプト団体を応援するサポーター制度を、昨年度から始めました。 これまでに県内で13社が登録していて、上伊那ではアドヴァンスが初めてです。 アドヴァンスの沖村さんは、「美しくしてもらえる、一助となれるようできる限り、資材を提供し、これを機会に人的支援も行っていきたい」と話していました。

-

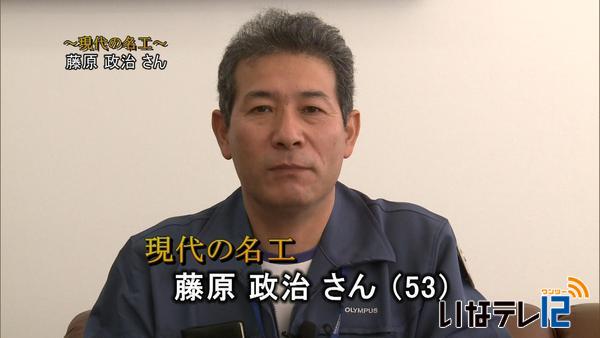

現代の名工上伊那から1人 藤原政治さん

伊那市新山の藤原政治さん53歳。 辰野町にある長野オリンパス株式会社に勤務しています。 高遠高校卒業後、昭和53年4月にオリンパス光学工業株式会社伊那工場に入社。 入社から35年に渡り、旋盤工として働いてきました。 カメラや顕微鏡など、加工可能な部品の旋盤を全て担当しています。

-

伊那市手良と南箕輪で502戸が停電

6日午後3時20分頃、伊那市と南箕輪村の502戸で倒木による停電が発生しました。 6日午後5時現在、10戸を残し復旧しています。 中部電力伊那営業所によりますと、停電があったのは伊那市西箕輪と南箕輪村の502戸です。 これは西箕輪中条で倒木があり、電柱が2本倒れたためです。 原因について、中部電力では、付近で行われていた伐採作業が関係しているのではないかとしています。 6日午後5時現在停電は西箕輪中条の10戸を残し復旧しているということです。 中部電力伊那営業所では、6日中の復旧を目指しているということです。

-

伊那市手良 鈴木孝さんの畑で七色の菊見頃

伊那市手良の鈴木孝さんの畑で、菊が見ごろとなっています。 畑には、7色の菊が6列に植えられています。 鈴木さんは5年ほど前から菊を育てていて、最初は2種類ほどだった菊も、現在では12種類になったということです。 鈴木さんは、「見に来てくれるのが嬉しい。来年はもっと色を増やしたい」と話していました。 菊は10日頃まで見ごろだということです。

-

手良小児童が馬耕に挑戦

伊那市の手良小学校5年生が6日馬を使った田おこし「馬耕(ばこう)」を学校近くの畑で行いました。 6日は5歳の木曽馬一頭と、飼育をしている横山晴樹さんらが学校近くの畑を訪れ、5年生20人と馬耕を体験しました。 馬耕は、馬に「犂」を引かせて田んぼを耕す方法で、上伊那でも昭和30年頃まで行われていたということです。 今年度、手良小5年生は総合学習の一環で米作りに取り組んでいて、10月に収穫を行いました。 児童は機械を使わず昔ながらの方法を体験したいと、馬で田おこしをすることにしました。 木曽馬は、伊那市高遠町で不登校の子どもなどが共同生活をしているフリーキッズヴィレッジで3年前から農耕馬として飼育されています。 横山さんは馬に親しんでもらおうと去年から上伊那の小学校で農耕体験に出張しています。 児童は人力でも犂を引き、その重さを体感していました。 手良小の5年生は今年この田んぼで120キロの米を収穫していて、今週末の収穫祭でおにぎりや餅にして食べるほか、残った稲わらでしめ縄も作ることにしています。

-

沖縄と高遠 介護予防体操で交流

沖縄県読谷村と伊那市高遠町のボランティアグループが6日、伊那市でそれぞれの介護予防体操を披露し交流しました。 交流研修会では、転倒や介護予防を目的とした介護予防体操を披露しました。 長野と沖縄、リズムや手の動きに違いがありますが慣れてくると音楽にあわせ体を動かしていました。 伊那市を訪れたのは、沖縄県読谷村のゆいまーるボランティアグループのメンバー30人で、伊那市高遠町の「いきいきサポーター高遠」と交流しました。 互いの体操を考案した健康運動指導士の藍早瀬さんが縁となり、平成22年から交流をしています。 かつて沖縄県は、長寿県でしたが、最近では食事のかたよりや若い世代の健康への意識が低くなっているという事です。 読谷村では、「この研修を通して、山岳県長野の良い点を参考に、若い世代からの健康への意識づけのきっかけにしたい」と話していました。

-

南箕輪村 村長杯少年サッカー大会

南箕輪村の村長杯少年サッカー大会が3日、大芝総合運動場で開かれました。 南箕輪村村長杯少年サッカー大会は毎年開かれていて、県内から16チームが参加しました。 大会はトーナメント戦で優勝を争いました。 去年は、地元の南箕輪FCjrが優勝しています。 南箕輪は1回戦、松本市の鎌田スポーツサッカー少年団と対戦して、5対0で勝利しました。 その後順調に勝ち進み、準決勝では諏訪プライマリーと対戦して0対2で敗れ、連覇はなりませんでした。 大会はリュシオ辰野が2回目の優勝を果たしました。

-

特殊詐欺 1,041万円被害

伊那市に住む60代の男性が「宝くじの当選番号を事前に教えてもらう事ができる」などと言われ、現金1041万円を騙し取られる詐欺被害にあっていたことが分かりました。 伊那警察署の発表によりますと、今年5月上旬、被害に遭った男性は、インターネットで宝くじの当選番号情報を提供する会社を見つけメールで連絡しました。 この会社から電話で「情報元を通じて、当てる数字を事前に教えてもらう事ができる」「情報料が要る」などと言われ、指定した口座に現金を振込み、当選番号を教えてもらったという事です。 教えられた数字でくじを購入しましたが当たらず「機械の調子が悪い」「次は大丈夫」などと言われ、10月までに23回にわたり1041万円を振り込んだという事です。 情報提供会社の倒産通知が届き、連絡が取れなくなったことから、被害に気づき、5日警察に被害を届け出ました。 今月に入り、伊那警察署管内で発生した、宝くじの当選番号情報をかたる詐欺被害は2件、被害額は合わせて1250万円余りとなっています。 伊那署では、冷静になり、「旨い話には安易に乗らない」「金銭の支払いは、1人で即決しない」など、詐欺被害防止を呼び掛けています。

-

伊那自動車教習所でセーフティーフェスタ開催

教習所のコースや教室で、子どもから大人まで楽しみながら交通安全意識を高めてもらおうと4日、伊那市の伊那自動車教習所でINAセーフティーフェスタが開かれました。 急ブレーキやスラロームが体験できるセーフティーセミナーには、地元住民39人が参加しました。 これは、伊那自動車学校、株式会社ブリジストン、一般財団法人日本交通安全教育普及協会が主催したもので、県内で行われるのは今回が初めてです。 セミナーでは、急ブレーキやスラローム、発煙筒の焚き方や運転する時の車内の点検などを指導員から学びました。 会場では、パトカーの展示や子ども向け交通安全コーナーも設けられ、多くの人で賑わっていました。

-

新山保育園入園希望者 再開条件の20人に達する

園児数の減少により休園となっている伊那市富県の新山保育園の来年度の入園希望者数が、再開に必要な20人ちょうどに達したことが5日、分かりました。 伊那市では、再開決定の時期について今後検討していくということです。 5日は、有志でつくる新山の保育園・小学校を考える会のメンバー3人が伊那市役所を訪れ、子育て支援課の担当者から説明を受けました。 新山保育園は、平成21年度から休園となっていて、平成27年度までに再開しなければ、平成28年度に廃園となります。 再開には、定員の半分の20人の園児が必要です。 伊那市が1日までに行った来年度の入園希望調査と転園希望調査によりますと、新山保育園を希望した人は20人ちょうどだったということです。 伊那市では、書類審査の結果や転勤などによる引っ越しにより、20人を切ることも考えられるとして、再開決定の時期については今後検討していくということです。 会では、引き続き他地区からの転園を呼び掛けていく考えです。 また、4月再開を見据えて「花いっぱいプロジェクト」を立ち上げていて、保育園のまわりに花壇を設置するなどし、花いっぱいの園舎で子ども達を迎えたいとしています。

-

3月上旬運行予定のイベント列車企画決定

上伊那観光連盟が、飯田線の利用促進を図る目的で来年3月に運行を予定している「飯田線イベント列車」の企画コンテストが4日、伊那市役所で開かれました。 審査の結果、地元の高校生や大学生を中心に結成された「ゆるっと赤シャツワークショップ」の「伊那谷アドベンチャートレイン」が採用されました。 ゆるっと赤シャツワークショップは、飯田線の駅の利活用を考えるワークショップの中で、若い世代ができることはないかと高校生や大学生を中心に発足したグループです。 伊那谷アドベンチャートレインは、小学生の親子80人が対象です。 伊那北駅から飯田市の川路駅までを往復する車内で、講師を務める高校生が伊那谷の自然や文化などをクイズやゲーム方式で紹介します。 目的地の天竜川総合学習館「かわらんべ」でも高校生が講師を務め、参加者は歴史や文化について学びます。 車内のお弁当は、イナゴやザザムシなど郷土料理を使った大人用と、アマランサスやゴマなどの食材を使った子ども用を予定しています。 今回のコンテストには4団体が参加し、それぞれ沿線地域の祭りや写真撮影、時間割りを決めた授業方式のツアー内容をプレゼンテーションしました。 審査員は「どの企画も伊那谷の文化を伝えられる魅力がある。実現してみたい内容になっていた」と話していました。 ゆるっと赤シャツワークショップが企画した「伊那谷アドベンチャートレイン」の運行は、来年3月上旬を予定しています。

-

伊那中央病院開院10周年記念式典

伊那市の伊那中央病院が、今年4月に開院10周年を迎え、4日いなっせで記念式典が開かれました。 この日は関係者およそ200人が出席し、開院10年の節目を祝いました。 伊那中央病院は、伊那市、箕輪町、南箕輪村で組織する伊那中央行政組合の病院として、平成15年4月に開院しました。 式典で、伊那行政組合長の白鳥孝伊那市長は「上伊那地域の中核病院として発展してこれたのは、全職員一丸になって取り組んできた努力の賜物。今後も、医療サービスの充実や連携を図り、医療体制の充実を進めていきたい」と挨拶しました。 川合博院長は、「地域完結型の医療が求められる今日、多くの皆さまの協力で10周年を迎えることができた。今年10月に竣工した研修センターなどを活用し、人材育成に努め、先進医療に前進し続ける病院にしていきたい」と話しました。 式典の後は、京都大学の中辻憲夫(のりお)教授によるIPS細胞についての講演も行われました。

-

リニア環境影響評価準備書に関する意見書提出

南アルプス世界自然遺産登録推進協議会に関係する委員会や部会はJR東海に対しリニア中央新幹線、環境影響評価準備書に関する意見書を5日提出しました。 意見書は南アルプス世界自然遺産登録推進協議会に設置された南アルプス総合学術検討委員会などがJR東海のホームページから入力し提出したものです。 意見書ではリニア建設工事による地盤沈下や土壌汚染、動植物の生態系に与える影響などへのさらなる説明を求めています。 南アルプスの隆起について準備書では年間1ミリから4ミリとしていますが、委員会ではこれを1,000メートル前後の山地で得られたデータであり3,000メートル級のデータに基づいていないとして、山の崩壊や土石流発生の恐れがあると指摘しています。 意見の受付は5日までで、JR東海では寄せられた意見について見解をまとめ県知事と各市町村長に回答するとしています。

-

箕輪町のきぬた農園 イチョウ見ごろ

箕輪町松島のきぬた農園のイチョウが色づき道行くドライバーの目を楽しませています。 きぬた農園は松島の広域農道沿いにあります。 ここには、イチョウの木およそ70本が植えられていて写真の撮影スポットにもなっています。 5日は、七五三詣りに向かう途中の家族が記念撮影をしたりして紅葉を楽しんでいました。

-

伊那市農業委員会 建議書を提出

伊那市農業委員会は、有害鳥獣や耕作放棄地対策など農業振興に関する建議書を5日、白鳥孝市長に手渡しました。 5日は、伊那市農業委員会の田中哲雄会長が白鳥市長に建議書を手渡しました。 要望事項は、伊那市の農業振興、有害鳥獣対策、耕作放棄地対策の3つです。 農業振興では、新規就農者の農業経営者教育の強化や支援体制、地域にあった特産品の掘り起しなどによる農産物のブランド化などを求めています。 有害鳥獣対策では、捕獲した個体の処理用地の確保やジビエの有効利用、地域で被害防止に取り組む体制づくりの推進などを求めています。 耕作放棄地対策では、市農業振興センターを中心に地域に適した作物の研究をすすめる事を求めています。 白鳥市長は、「意見を真摯に受け止め、さらにブラッシュアップをして農業振興に繋がるよう努めていきたい」と話していました。 伊那市では建議書に対する考えや対応について11月29日までに回答することになっています。

-

山寺義士踊りが100周年を迎え記念碑建立

江戸時代の赤穂浪士討ち入りにちなんだ踊りを継承する、伊那市山寺の「山寺義士踊り保存会」は100周年を記念して今日、地元きたっせに記念碑を建立しました。 建立された記念碑は、高さ150センチで「伝承百年山寺義士踊り」と書かれています。 現在、保存会の会員は山寺区の男性およそ110人です。 3日は、そのうち7人が義士踊りを披露しました。 山寺の義士踊りは1915年(大正4年)に、大正天皇の即位で奉納されてから、今年で100年を迎えました。 約8分ほどの踊りとせりふで構成されています。 中でも寺坂吉右衛門が「待った」と言って場外から威勢良く現われ、大石内蔵助の前にひざまずく場面が見せ場になっています。

-

伊那部文化祭

伊那市西町の伊那部文化祭が3日に行われました。 伊那部集会所では、物品販売や地域住民の作品展示が行われました。 井澤家住宅から見つかったという古い写真も展示され、訪れた人の関心を集めていました。 明治36年に撮影された上伊那教育会の写真や大正13年に撮影された当時の伊那中の野球部の選手の写真、春日神社の建築中の写真などです。 伊那部宿を考える会が協賛事業として展示したもので、初公開のものもありました。

-

火ぶせの神 箕輪町松島で例大祭

火ぶせの神秋葉三尺坊と深沢鎮火大神の例大祭が3日箕輪町松島の深沢公園で行われました。 箕輪町松島の松島王墓がある深沢公園内には、火ぶせの神が、神仏それぞれまつられています。 3日は、例大祭で、神式と仏式それぞれでお祭りをしました。 まずは、深沢鎮火社です。 消防団や団体の代表者らが石碑の前に集まり、神事で防火を祈願しました。 神事が終わると、今度は、秋葉三尺坊のお堂に移動します。 ここでは、仏式でお経の転読祈祷が行われました。 その昔、一緒に奉られていた火ぶせの神は、明治の神仏分離令により、2か所に別れました。 大正5年、村の商工会の祭りに若者たちが三尺坊の像を神輿に乗せ松島の商店街を曳き回したところ、500件が焼ける松島の大火が起きたということです。 村人は、火ぶせの神、秋葉様のたたりだとおそれ、このお堂が建立されました。 祈祷の最後には、「オン ヒラヒラ ケンヒラケンノウ ソワカ」と火事を防ぐと言い伝えられている秋葉真言を21回となえました。 この例大祭は、松島区内の防火を祈るお祭りで、300年続いているということです。

-

文化の日 各地で表彰式典

文化の日の3日、各市町村で表彰式典が行われ、永年にわたる功績をたたえました。 このうち、伊那市は、5人の個人と2つの団体を表彰しました。 消防功労として伊藤仁さん、寄附功労で向山僚一さん、教育文化功労で、田中眞郎さん、武田登さん、伊那混声合唱団、伊那少年少女合唱団、保健衛生功労で松本孝さんが表彰されました。 白鳥孝市長は、「平和で明るく住みよい伊那市発展のためにこれからもよろしくお願いします」と式辞を述べ、これまでの功績をたたえるとともに今後の協力をよびかけました。 10年間伊那公民館長をつとめ教育文化功労を受賞した武田登さんは、「みんなで喜びたい。これからは一市民として地域の発展につとめていきたい」と謝辞を述べました。 箕輪町では、3人、南箕輪村では、15人が表彰されました。

-

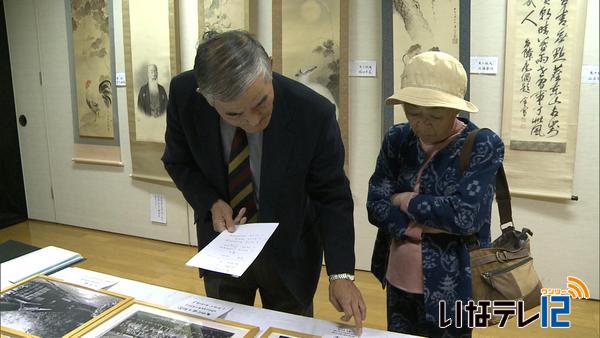

西駒山荘回顧展

建て替えが進められている中央アルプス西駒山荘の歴史を振り返る「回顧展」が、2日から、伊那市の創造館で始まりました。 回顧展は、大正4年に建てられた西駒山荘の歴史を振り返えろうと、登山愛好者などでつくる西駒こまくさ会が開いたものです。 西駒山荘は、大正2年に中箕輪尋常高等小学校の生徒ら11人が死亡した駒ヶ岳遭難を機に、山小屋の必要性を感じた地元有志によって建設されました。 会場には、山荘が完成した頃や戦時中、昭和24年の大改修の頃の写真などが、年代ごとに展示されています。 これらは、一般の人から提供を呼び掛けたもので、およそ20人から90点ほどが集まりました。 この写真は、山荘建設から3年後に撮影されたもので、石室の内部でとられた数少ない写真だということです。 この写真は戦時中のもので、武運長久とかかれた旗が写っていて、戦時色が色濃くにじみでています。 西駒山荘回顧展は、12月1日まで伊那市創造館で開かれています。 9日午後1時半からは、関係者による講演会が開かれることになっています。

-

南中 ボランティア活動報告会

南箕輪村で2日から村民文化祭が始まりました。 初日の2日は、今年の8月に東日本大震災の被災地でボランティアを行った南箕輪中学校の生徒が、その活動を報告しました。 南箕輪中学校では、被災地の状況を見たり聞いたりすることで今後の支援や防災の在り方につい考えるきっかけにしていこうと、抽選で選ばれた生徒41人が今年の8月に2泊3日の日程で宮城県の南三陸町を訪れました。 現地では、草取りなどのボランティアの他、仮設住宅に住む被災者から震災当時の話を聞きました。 生徒らは「辛い体験をしたにも関わらず、笑顔で迎えてくれた」「現地ではいまでも瓦礫の撤去作業が行われていて、復興にはまだ時間がかかると感じた」などと感想を発表していました。 文化祭では他に、盆栽や絵画など村内の60団体がおよそ960点の作品を展示しています。 文化祭は3日までで、あすは午前9時から午後4時半までステージ発表が行われます。

511/(水)