-

求職中の若者を対象に 就活支援講座「ジョブクラブ」

求職中の若者を対象にした就活支援講座「ジョブクラブ」が、24日、伊那市のきたっせで開かれました。 この日は、伊那バスの人事担当者を講師に招き、伊那市などで職を探している4人が模擬面接を受けました。 講座は、若年者を対象にした就労支援事業を行っている厚生労働省から委託を受け、松本市に本社を置く(株)コミュニケーションズ・アイが県内8会場で開いているものです。 面接では、入社を希望する動機や、学生の時取得した資格、スキルアップのためにしていることなどの質問に参加者が答えていました。 人事担当者は、「面接できかれる質問は予想できるので、自分の良い所を知ってもらうために、胸をはって大きな声で伝えられる練習と準備をしてください」とアドバイスしていました。 (株)コミュニケーションズ・アイでは、11月7日に伊那市内の企業の見学会を開く予定です。

-

塗装組合が交通標識のポールをきれいに

上伊那の塗装業者でつくる上伊那塗装広告事業共同組合は23日、駒ヶ根市内で交通標識のポール4本をボランティアで塗装しました。 この日は組合員11人がさびたポールを磨き、さび止めをした後、上塗りをして仕上げました。 塗装業界では、11月16日を「いいいろ塗装の日」と位置づけていて、今回は、この日を前に作業をしました。 組合によりますと、以前は市町村の要望を受け、落書きけしをしていたということですが、最近は、落書きを見かけなくなったことや、景観への意識が高まっていることから、交通標識のポールの手入れをしました。 理事長の雨宮伯さんは「ポールの錆びを直すことで、少しでも景観形成に役立てば」と話していました。

-

現職 市長選への出馬明言さける

任期満了に伴い、来年4月に予定されている伊那市長選挙について、現職の白鳥孝市長は2期目の出馬について「まだかんがえている最中」とし、明言をさけました。 23日開かれた定例記者会見で記者の質問に答えたものです。 白鳥市長は「まだどうするか考え中、後援会と相談し決めたい」と答え、態度を明らかにする時期についても明確にしませんでした。 白鳥市長の任期は、来年4月29日までで、伊那市選挙管理委員会によりますと12月に市長選挙の日程を決定するという事です。

-

農業を基本に 新たな産業の創出を

農業を基本に新たな産業を作り出す「伊那谷アグリイノベーション推進機構」が23日設立されました。今後、信州大学農学部の研究を活用し、新たな産業の開発や発展を目指します。 伊那谷アグリイノベーション推進機構は、上下伊那の企業や信州大学、行政機関など28団体が所属しています。 信大農学部の研究成果を新たな産業に結びつけることを目的に発足しました。 KOAの会長で、代表に就任した向山孝一さんは「六次産業化やプレミアム化による、信州モデルを創りだしていきたい」と話していました。 記念式典では、農林水産省の皆川芳嗣事務次官が「農林業における産学官連携の推進について」と題し講演を行いました。 皆川事務次官は「農業の多面的な機能を発揮し、経済界と連携する事で、農業の成長産業化が実現する」と話していました。 機構では当面、定期的にイベントやシンポジウムを開催していくことにしています。

-

学校給食 今年度内に方向性

伊那市教育委員会は、小中学校の給食について今後各学校で調理する自校方式か、集約して調理するセンター方式かどちらの方式にするのか、今年度内に方向性を出す方針です。 23日、伊那市役所で開かれた定例記者会見で白鳥孝市長が明らかにしたものです。 白鳥市長は、学校給食の在り方を考える私的な懇談会を6月に設置し、検討が進められてきました。懇談会では、あるべき給食の方向性を8月にまとめ市長に報告しています。 教育委員会では、この報告を基に来月「地産食材の調達計画」や「献立」、「食物アレルギー」に対するガイドラインなどを策定する、4つの部会を設置します。各部会は、今年度内に学校給食の提供方法について、自校方式かセンター方式かの方向性を出す事にしています。 伊那市内にある21の小中学校のうち、現在、14校が自校方式、4校が、隣接する学校と調理施設を共有、3校がセンター方式となっています。 教育委員会では、各部会の検討結果を基に、各学校の調理室整備などの優先順位を決め、来年度予算から反映させたい方針です。 この他に今日の会見で、白鳥市長は、リニア中央新幹線に伴う南アルプスのトンネル工事について、「工事で出る土には、有害物質を含んでいる可能性もあり、地下水への影響も懸念される。県がリーダシップを取り、対応を検討してほしい」と話していました。

-

高遠小学校5年生 音楽劇の指導受ける

26日の第27回伊澤修二記念音楽祭に出演する伊那市内の小学校2校の児童が18日、東京藝術大学の准教授から音楽劇の指導を受けました。 このうち高遠小学校では、5年生36人が指導を受けました。 高遠小学校の児童は音楽祭で、太平洋戦争中に生き残った象を見るために、子ども達が列車に乗って動物園に行った話「ぞうれっしゃよはしれ」を音楽劇で披露します。 音楽祭は、伊那市高遠町出身の伊澤修二が当時の東京音楽学校、現在の東京藝術大学の初代学長を務めたことが縁で毎年開かれています。 指導したのは、東京藝術大学の山下薫子さんです。 山下さんは「台詞は一言ずつ気持ちを込めてはっきりと言いましょう。迫力のある演技を本番でも披露してください」とアドバイスしていました。 第27回伊澤修二記念音楽祭は26日(土)に開かれます。 一部は午前9時20分から高遠町文化体育館で、二部は午後2時30分から伊那文化会館で開かれ、高遠小学校は一部に出演します。

-

伊那養護学校 どんぐりまつり

伊那市の伊那養護学校の文化祭「どんぐりまつり」が18日と19日に開かれました。 19日には一般公開が行われました。 どんぐりまつりは、地域の人たちと交流し、学習の成果を見てもらおうと開かれています。 ホールでは高等部の生徒が作業学習で製作した手芸品や陶芸作品を販売していました。 体育館では市内の飲食店300店舗で作る伊那飲食店組合が輪投げブースを出店しました。 伊那飲食店組合では毎年来場者に楽しんでもらおうとどんぐりまつりに出店しています。 中庭では高等部アウトドア班による豚汁販売などもあり、訪れた人でにぎわっていました。

-

信大農学部で低農薬米の販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部は学部生たちが実習で栽培した低農薬米の販売を22日から始めました。 農学部では、学生らが実習で生産した農産物を地元の人たちに販売しています。 米もその中のひとつで、食料生産科学科の2年生が低農薬の米を生産しています。 今年は南箕輪村の2.5ヘクタールの田んぼで12トンの米を収穫しました。 6月には手押し式の除草機を使った除草作業にも取り組みました。 販売初日の22日は、地元や県外などから米を買い求める人の姿がありました。 品種はコシヒカリで、5キロ2000円で販売されています。 この他にも、はざ掛け米や玄米なども販売されています。 米は、信州大学農学部の生産品販売所で土日祝日を除く午前8時30分から午後5時まで販売されています。 農学部では、「より安心して食べていただけるよう努力してきたので多くの方に味わってほしい」話していました。

-

辰野町長選 加島範久氏無投票で初当選

任期満了に伴う辰野町長選挙が22日告示され、新人の加島範久さん以外に立候補の届け出がなく加島さんが無投票で初当選しました。 辰野町長選挙が無投票となったのは12年ぶりとなります。 加島さんは無所属の新人で現在64歳です。 加島さんは、諏訪清陵高校、法政大学工学部を卒業し1973年に辰野町役場へ入りました。 有線放送事務局長や総務、農政、企画財政課長を歴任し、定年退職するまでの2年間は会計管理者を務めました。 加島さんは景気、雇用対策や子育て支援の充実などの公約を掲げています。 加島さんの任期は平成29年11月11日となっています。

-

イーナちゃん駅伝カーニバル2013

イーナちゃん駅伝カーニバル2013が、14日、伊那市の陸上競技場で開かれ、西春近が2年連続7回目の総合優勝を果たしました。 31回目のこの大会には、子どもから大人まで、およそ340人が参加しました。 園児と小学生で走る地区子どもの部、中学生以上が参加する地区の部、年齢や性別の区分なく選手2人以上で走るオープンの部に別れ順位を競いました。 このうち地区の部とオープンの部では、1周1キロのコースを9人で15周しました。 大会の結果、地区の部のアンカー対決で高遠に逆転勝利した西春近が、2年連続7回目の総合優勝を果たしました。 なお、オープンの部は伊那警察署駅伝部が優勝しています。

-

省エネ学ぶ 環境展

環境や省エネについて考える伊那市環境展が13日、伊那勤労者福祉センターで開かれました。 環境展は、民間団体や、行政などが環境問題について考えようと開いたもので25のコーナーが設けられました。 家庭での省エネを推進しているNPO法人のコーナーでは、家族連れで、LEDと白熱球の消費電力の違いを手動の発電機を回して体験していました。 家庭の省エネエキスパートの柿崎久さんは家庭でできる省エネ術や節約法をエネルギー使用量のグラフなどを使いながら来場者にアドバイスしていました。 また、信州大学農学部の学生委員会は演習林で間伐した檜を使ったマイ箸作りを行わい、子ども達がカンナで削ってチャレンジしていました。 訪れた人たちは、各コーナーをまわりながら環境問題や、省エネについて理解を深めている様子でした。

-

シクラメンの出荷始まる

冬の花、シクラメンの出荷が各地ではじまり園芸農家では出荷作業に追われています。 箕輪町木下でシクラメンを栽培している並木園芸のハウスでは朝から出荷作業が行われていました。 並木園芸の小嶋稔さんは、先代が始めたシクラメンの栽培を40年近く続けています。 現在およそ3000平方メートルのハウスで15種類のシクラメン1万4000鉢を栽培しています。 小嶋さんによると今年は、夏の暑さで花の生育が心配されたということですが、ハウスの風通しをよくし、温度管理に気を付けたということです。 そんな苦労もありハウス内には色とりどりの美しい花が咲きました。 中でも花ビラの周りが赤いビクトリアという品種や寒さで花が赤く色づくピアスと呼ばれる品種が人気だということです。 ここのシクラメンは、関西を中心に出荷され、作業は11月がピークで、12月中旬まで行われます。

-

「菊の湯」存続願い伊那市に陳情

伊那市に唯一残る銭湯、菊の湯が、今年12月をもって営業を終了することになっています。 21日は、菊の湯存続を願う地域住民有志が、伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に「菊の湯」存続を求める陳情書を提出しました。 菊の湯は昭和10年に創業し、79年間にわたり町部の銭湯として利用されてきましたが、燃料費の高騰、施設の老朽化、従業員の高齢化などにより、今年12月に営業を終了することを決めています。 地域住民有志らは、菊の湯廃業の知らせを受けて、存続を願う署名活動を行ってきました。 この日は、「菊の湯の存続は、一事業者の問題というより地域福祉の観点から行政としても克服すべき課題だ」などとして公衆浴場存続が叶うようリーダーシップを発揮する事などを求める1,919人分の署名を添えた陳情書を提出したものです。 伊那市では「税金を使っての存続は無理、お風呂の無い住民が18人いるが、旅館組合のみなさんの協力をいただけるよう検討していきたい」と話していました。

-

東山魁夷館収蔵作品リクエスト展

伊那文化会館の会館25周年を記念して長野県信濃美術館と東山魁夷館収蔵作品リクエスト展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。 これは伊那文化会館が会館25周年の記念事業として行っているものです。 夏に見たい美術品のアンケートが行われ、それに基づいた展示会です。 アンケート1位となった滝沢具幸の「アラベスク」を初め、2位、東山魁夷の「夕星」や南信地域にゆかりのある池上秀畝、中村不折などの作品、82点が展示されています。 作品は、日本画、洋画、彫刻や工芸などジャンルもさまざまで、中には幅4mの大きな作品も並んでいます。 訪れた人は、「これだけの大作が揃うと圧倒される」などと話しながら足を止めて、作品に見入っていました。 リクエスト展は11月17日(日)まで開かれていて、東山魁夷の「夕星」は、11月4日(月)まで、11月6日(水)からは「緑の窓」が展示される予定です。 入場料は600円で高校生以下は無料になっています。

-

栄村支援「イワトとびらをひらけ」伊那公演

田楽座など長野県内で芸能活動をしている5つの団体は、栄村を応援しようと芸能歌舞劇「イワトとびらをひらけ」の公演を20日、伊那市の伊那文化会館で行いました。 この公演は、今月から県内各地を縦断し行われているもので、伊那市の田楽座や葦笛工房など県内の芸能5団体が出演しています。 この5団体は、長野県北部地震の発生後、栄村を支援しようとそれぞれ公演を行った事が縁となり、今回、共同で舞台をつくる事になりました。

-

イルミフェスで雅楽演奏

イルミネーションフェスティバルが行われている南箕輪村大芝高原で20日、伊那雅楽会による演奏会が開かれました。 雅楽の演奏はイルミネーションの幻想的な雰囲気の中で雅楽を演奏したいとの思いから上伊那の神職らでつくる伊那雅楽会が行っているもので今年で4年目です。 雅楽は主に宮中や社寺で奏でられていたもので中国から伝わり日本古来の音楽と融合してできた音楽とされています。 10世紀頃には雅楽の形態が成立したということで世界最古のオーケストラといわれています。 伊那雅楽会は結成33年目で神社の祭礼のほか介護施設への慰問など様々な場所で演奏活動を行っています。 伊那雅楽会では「上伊那の風物詩として定着したイルミネーションフェスティバルを演奏で応援していきたい。」と話していました。 雨が降る中の演奏でしたが、大芝高原には平安の時代を思わせる伝統音楽の音色が響いていました。

-

上農祭 クラス展や農作物販売

上伊那農業高校の文化祭、上農祭が20日、一般公開され地域住民など多くの人が訪れました。 94回目となる上農祭では模擬店やクラス展示のほか、実習で育てた農作物などの販売が行われました。 このうち生産環境科作物班は雑穀アマランサスやモチキビが入った伊那雑穀カレーを販売し人気を呼んでいました。 伊那雑穀カレーは栄養価が高いとされる雑穀を普及させる活動を行っている生徒らが開発に携わりました。 他に生徒が作った自動雑穀選別機もお披露目されました。 この機械はアマランサス収穫の際に混ざってしまう殻やごみを取り除き実だけを残すものです。 ふるいはアマランサスの実よりやや小さい1ミリほどの穴があいていてそこに実だけが残る仕組みになっています。 上農祭ではほかに生徒が作った農産物の販売も行われ訪れた人たちが買い求めていました。 一般公開には保護者や地域住民が足を運び学習の成果や学校での生活の一端に触れていました。

-

南ア遭対協と県警航空隊 合同ヘリ訓練

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会は21日、山での遭難救助を迅速に進めようと県警航空隊と合同でヘリコプターを使った訓練を行いました。 伊那市長谷の美和湖公園で行われた訓練には、協会の救助隊と航空隊合わせておよそ30人が参加しました。 ヘリコプターを使っての訓練は2年に1度行われています。 航空隊員はヘリの後ろはエンジンの吹き出しが強いことから近づいてはいけない、また接近した際、風圧で落石する場合があるなど連携した救助での注意点をあげていました。 ワイヤーを使っての訓練では降下と上昇を繰り返し行い、遭難者を手際よくヘリに乗せる手順を確認していました。 県警航空隊の救助ヘリは今年9月末現在で216回出動し飛行時間はおよそ226時間にのぼるということです。 南ア総隊協と県警航空隊は4月に合同で遭難者の救助にあたり救出した実績があります。 南ア総隊協ではヘリの特性を知ることで合同で救助にあたった場合的確な行動がとれるようにしておきたいと話していました。

-

高齢者世帯に夕食用弁当配達

生活協同組合コープながのは65歳以上の高齢者世帯に、夕食用弁当の宅配を21日から始めました。 この日は、箕輪町松島のコープながの伊北センターで出発式が行われました。 夕食用弁当の宅配は、組合員からの声にこたえたもので、既に宅配を始めている北信、中信地区では、1日およそ1,000件の利用があるということです。 弁当宅配は、月曜日から金曜日までの週5日で配達料は無料です。 弁当は、おかずの数やご飯との組み合わせで3種類あり、カロリーや塩分などの栄養バランスが栄養士によって考えられています。 早速配達に出かけた配達員の一人は「待っているお客様とコミュニケーションを取りながら、安全運転に努め、確実に届けたい」と話していました。

-

交通事故発生状況を再現し交通ルールを学ぶ

交通事故が発生する状況を再現し、防止方法や交通ルールにについて学ぶ「スケアードストレイト交通安全教室」が20日伊那市のJA上伊那西箕輪支所の駐車場で開かれました。 スケアードストレイトとは、事故現場を再現する事でその怖さを実感し、交通ルールの大切さを学ぶものです。 この日は、交通指導員をしていた人達でつくるNPO法人交通教育トラフィックSistersのメンバーと佐川急便の社員が、自転車がかかわる交通事故の現場を再現しました。 メンバーらは、自転車に乗るときは「必ず、周囲の安全確認をする事」や「道路標識を守る事」を、集まった人たちに呼び掛けていました。 ある児童は、「ビデオとは違い、目の前で事故の怖さを感じました。注意したいです」と話していました。

-

地蜂の巣コンテスト 優勝 5.8㎏

地蜂の巣の重さを競うコンテストが20日、伊那市で開かれました。 4月の霜や夏の猛暑などの影響が心配されましたが、今年優勝は、5.8㎏と例年並みの大きさとなっています。 午前8時半、会場のみはらしファームには次々と巣が持ち込まれ煙幕を使って気絶させた蜂を取り除く作業が行われていまいた。 コンテストは、伊那市地蜂愛好会が毎年開いているもので、上伊那を中心に県内各地の29人が自慢の巣37個を出品しました。 愛好家らは、初夏に山で蜂追いをして巣を採取します。しかし、今年は、4月の霜の影響や夏の猛暑もあり、上伊那で地蜂を見つける事ができず、多くの愛好家が愛知や岐阜などに行き、巣を採ってきたという事です。 審査の結果、下諏訪町の藤森政美さんの出品した巣が5.8㎏で優勝しました。去年の優勝は3.5㎏でしたが今年は例年並みの5キロ台の大きさとなっています。 コンテストに出品された巣の一部は、1㎏あたり約8千円で売りに出され訪れた人は、お目当ての物を見つけ買い求めていました。 地蜂愛好会の田中耕一会長は、「上伊那の自然を守りながら、蜂文化を後世に伝えていきたい」と話していました。

-

箕輪中吹奏楽部 ファイナルコンサート

箕輪中学校吹奏楽部の3年生の最後の舞台となるファイナルコンサートが20日、箕輪町文化センターで開かれました。 このコンサートは3年生の引退に合わせ、最後にもう一度全員で演奏しようと企画され、今年で3回目です。 この日は、コンクールでの課題局など16曲が披露されました。 顧問の金子正洋教諭は「3年生は部活での経験を活かし、人との繋がりを大切にしてほしい」と話していました。

-

雨でも賑わい 行者そば祭り

伊那市荒井内の萱で20日、行者そば祭りが行われ、あいにくの雨にもかかわらず多くの人で賑わいました。 行者そば祭りは、そばによる地域起こしの行事として毎年行われていて、今年で27回目です。 20日はあいにくの雨にもかかわらず会場には多くの人が訪れ、伊那市そば打ち名人の会会員による打ちたてのそばを味わっていました。 行者そばは1300年ほど前、駒ケ岳へ修行に向かう行者が内の萱でもてなしを受け、その礼として置いていったそばの種を地域の人たちが守り伝えているとの言い伝えが由来となっています。 祭りでは2千食ほどが用意され訪れた人たちが味わっていました。 一方、もてなす側の地域住民は、器を片付けたり、客への対応などで大忙しのようでした。 行者そばは大根おろしの汁に焼き味噌を入れた「辛つゆ」で食べるのが特徴です。 祭りを開いた荒井区では「近年は関東や中京方面からも訪れる行事になってきた。 区をあげて信州そば発祥の地伊那市をPRしていきたい。」と話していました。

-

イベント列車第一弾 歌声列車運行

飯田線に乗って景色を眺めながら懐かしの童謡や唱歌を歌うイベント「歌声列車」が19日、箕輪町から飯田市までを往復運行しました。 イベントには、上伊那地域からおよそ90人が参加しました。 歌声列車は、飯田線の利用促進などを目的に、上伊那観光連盟が県の元気づくり支援金を活用して行うイベント列車事業の第一弾企画として開かれたものです。 列車は2両編成の貸し切りで、箕輪町の伊那松島駅を発着に飯田市の天竜峡駅を折り返すおよそ6時間のコースです。 このイベントを中心となって企画したのは、上伊那地域の歌愛好家でつくる歌声喫茶のメンバーです。 参加した人達は、アコーディオンの演奏に合わせ昭和の懐メロや童謡などを歌っていました。 上伊那観光連盟では、今年度後2回同様のイベントを企画していて、来月2日には伊那市社会福祉協議会と協力した「ふれあい列車」を、来年3月には公募により集まった企画の中から1つ選んで実施する計画です。

-

南アルプス 初冠雪

南アルプス仙丈ケ岳で17日に2、3センチの積雪があり初冠雪を記録しました。 平年並みだということです。 仙丈小屋によりますと、18日から19日朝にかけても積雪があり現在4センチほど積もっているということです。 19日朝の気温はマイナス2度だったということです。

-

伊那中央病院で災害対応訓練

伊那市の伊那中央病院は、大地震の発生を想定し、災害対応訓練を19日行いました。 訓練は、震度6強の地震が発生し、多数のけが人が出たとの想定で行われました。 正面玄関前ではけがの重症度に応じて治療の優先順位を判断するトリアージセンターが設置されました。 患者に札をつけ、それぞれ緊急度に合わせた治療スペースに運んでいきます。 玄関ホールには、赤色の札がつけられた重症患者の治療スペースが設けられ、応急処置を受けたあと入院病棟などへ運ばれていきました。 伊那中央病院は、24時間被災者を受け入れる上伊那地域の災害拠点病院に指定されています。 訓練は毎年行われていて、20日は職員ら270人ほどが参加しました。 伊那中央病院では、大規模な災害時は、重症患者の治療が優先されるため軽症患者が殺到すると支障が生じるとして、「軽傷の場合は最寄りの診療所を受診してもらいたい」と話していました。

-

長野県の事業を有識者が点検

長野県の対象事業を県民がチェックする、事業点検が今日伊那市の伊那合同庁舎で行われました。 19日は2会場に別れ、有識者と県政モニターが文化事業や県産材推進事業、福祉事業の10の事業を点検しました。 これは、平成23年度まで行われていた「信州型事業仕分け」の内容を見直して、改めて実施されたものです。 判定は6段階で、議論を基に有識者とモニターがシートに記入します。 その結果、「事業規模・内容を見直す必要あり」とする事業のうち、芸術文化推進の2事業、県産材推進の4事業、家庭福祉相談事業は「規模拡大」、中国帰国者地域生活支援事業、一人親家庭福祉推進事業、就職・自立支援センター事業は「規模は維持で内容や方法を見直す」との結果になりました。 「行政が実施する必要無し」「国・市町村での実施が望ましい」とする事業はありませんでした。 県では、今回の点検の結果を検討し、どう対応するかは今年度中に公表する考えです。 20日は長野県庁で12の事業を点検します。

-

特別展 松島王墓を考える

箕輪町にある上伊那唯一の前方後円墳「松島王墓古墳」に関する特別展が19日から、箕輪町郷土博物館で始まりました。 特別展は、町郷土博物館の開館40周年を記念して開かれました。 松島王墓古墳は、箕輪町松島にある前方後円墳です。 県の史跡となっていることから手がつけられないため、これまで本格的な調査が行われておらず詳しいことが分かっていません。 今回は、古墳の形状、地域の伝承、出土した埴輪、周辺地域にある遺跡との関連の4つの視点から松島王墓古墳の謎に迫ります。 開館40周年記念特別展は、来月17日日曜日まで、町郷土博物館で開かれていて、入場は無料です。 期間中は、記念講演会や町内の古墳を見て歩くイベントなどが計画されています。

-

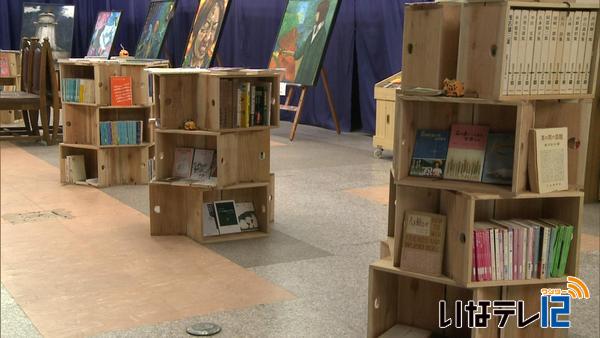

本の町高遠町定着へ 古本市

本の町を定着させようと高遠町の本の町高遠プロジェクトは19日と20日の2日間、旧北条ストアーで古本市を開いています。 本の町高遠プロジェクトは、高遠町を本の町にしようと活動していて、毎年ブックフェスティバルを開催しています。 年に1度の活動ではなかなか本の町が定着しないと考え、毎月1度「月並古本市」を開くことにしました。 今回は松本市の古本専門店の協力を得て1回目の市が開かれました。 会場には地元高遠高校の美術専攻の生徒と卒業生が描いた作品が展示されていて、落ち着いた雰囲気になっています。 今回は松本の古本専門店で2,000円以上購入した、先着30人に猫まんじゅうがプレゼントされています。 「第1回月並古本市」は20日まで開かれています。

-

第36回 伊那市民美術展

第36回伊那市民美術展が、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 会場には、会員が今年製作した作品63点が並んでいます。 伊那市民美術会は37年前に創立され、翌年から毎年美術展を開催しています。 現在会員は、伊那市を中心にプロからアマチュアまで76人います。 作品は、洋画を中心に、日本画や版画、工芸とジャンルも様々です。 美術展への出展は、会員なら誰でも出展することができ、毎回賞は付けていません。 第36回伊那市民美術展は、22日火曜日まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

511/(水)