-

桜シリーズ

地域の桜をお届けする桜シリーズ。2日は、伊那市西箕輪の大萱グラウンドの桜です。

大萱グラウンドには、コヒガンザクラとソメイヨシノが合わせて30本ほどあります。

現在、ソメイヨシノが花を咲かせています。 -

コンビニ強盗逮捕で感謝状

辰野町のコンビニエンスストアで強盗を捕まえた伊那市の男性に28日、伊那警察署長から感謝状が贈られました。

強盗を捕まえたのは、伊那市美篶のアルバイト店員、木下信さん29歳です。

強盗事件は今月19日、木下さんが勤めている辰野町のコンビニエンスストアで発生しました。

木下さんは、レジカウンターの中にいて、包丁を出して現金を要求した犯人が手を離した隙に、包丁を取り上げました。

その後、タバコ1箱を盗んで逃げようとした犯人を捕まえ、警察官に引き渡しました。

木下さんは、峰丈流護身武道の指導員として伊那市内の教室で指導していて、武道が今回の犯人逮捕に役立ったと思うと話していました。

伊那警察署では、「冷静な対応で犯人を逮捕し、被害を最小限に食い止めてくれた」と感謝していました。 -

西箕輪高原マラソン大会

伊那市西箕輪で、恒例のマラソン大会が開かれ、263人のランナーが、高原の風を感じながら駆け抜けていきました。

西箕輪高原マラソン大会は、地域の親ぼくや健康づくりを目的に開かれ、今回で22回目となります。

今年は、地元を中心に、小学生や中学生、一般合わせて、263人が参加しました。

コースは、西箕輪小学校を発着点に、3キロ、4.5キロ、6キロのコースに分かれ健脚を競います。

選手たちは、コース途中、沿道からの声援受け、正面に中央アルプスを眺めながら、ゴール目指し駆け抜けていました。 -

堀内功さん 保科正之宛ての書簡を寄贈

伊那市美篶出身の堀内功さんは、江戸時代初期に徳川家の茶道指南役を務めた小堀遠州が保科正之に宛てた書簡を28日、伊那市に寄贈しました。

28日は、堀内さんが伊那市役所を訪れ、保科正之宛の書簡を寄贈しました。

書簡は、縦30センチ、横50センチほどの大きさで、小堀遠州が保科正之に宛てたものです。

文面には「先刻のお礼の為、明後日の朝伺う」と書かれています。

堀内さんは、5年前京都で売られているのを見つけ手に入れたと話します。

堀内さんは「保科家に関する古文書は少なく、貴重なものだと思う」と話しました。

酒井茂副市長は「保科正之について知られていない部分が、また1つ伝えられる。非常にありがたい」と感謝しました。

書簡は高遠町歴史博物館で所蔵され、特別展などで展示されるということです。 -

箕輪町消防団春季訓練

箕輪町消防団の春季訓練が1日町民体育館であり、きびきびとした掛け声が響きました。

箕輪町消防団では、春と秋に全ての団が参加しての合同訓練を実施しています。

1日は、町内6つの分団から188人の団員が参加して、規律訓練を行いました。

訓練を行いました。

春季訓練は、新入団員が加入して、体制が新たになるこの時期に行なわれています。

今年は、46人が入団し、全体では、450人となりました。

1日は、初の女性団員として入団した中村美緒さんの姿もありました。

中村さんは、福与・三日町の第5分団に所属しています。

慣れないながらも掛け声にあわせて体を動かしていました。

町消防団の小松孝寿団長は、「東日本大震災を踏まえ、自らの命をまず守り、指揮・命令系統に的確迅速に対応してもらいたい」と話し、有事の際の団員の力に期待を寄せていました。 -

地域活性化策まとまる

地域の課題などについて検討してきた伊那地域協議会が27日、伊那市役所で開かれ、地元の歴史調査など地域活性化策をまとめました。

第三期となる伊那地域協議会は1年前に発足し、委員およそ40人が地域活性化策などについて、4つの小学校区に分かれて協議してきました。

27日は、活性化策について小学校区ごとに対策を発表しました。

伊那西小学校区では通学路の安全対策として、街路灯の増設などを実施していくとしています。

また伊那北小学校区では地元神社の由来などを調査し、案内看板などを設置していきます。

伊那東小学校区では、建て替えが計画されている伊那公民館の活用などについて提言していくとしています。

伊那小学校区では、伊那市中心市街地再生協議会と連携し、市街地活性化に取り組むとしています。

伊那地域協議会の委員の任期は来年3月までで、今後は、「安心、安全のまちづくり」をテーマに協議を進めていくことにしています -

商店街活性化イベント委員会 義援金集める

伊那市の中心市街地の商店主でつくる商店街活性化イベント委員会は、東日本大震災の義援金として56万5,823円を集めました。

委員会では、3月末から山寺活性化協議会と坂下商工会、荒井商工会に加盟する店舗およそ160店に義援金箱を設置し、募金活動を行ってきました。

2日は、商店街活性化イベント委員会の内山和夫委員長ら4人が、伊那市の通り町談話室で義援金の集計作業を行いました。

内山委員長は「復興には時間とお金がかかるので、一時的なものではなく、今後も続けていきたい」と話していました。

集めた義援金56万5,823円は、日本赤十字社を通して、被災地に届けられるということです。 -

上伊那で黄砂今年初観測

伊那地域では、2日、今年初となる黄砂を観測しました。黄砂は明日も飛来が予想されています。

黄砂は、中国大陸から上空の風に乗り、西日本や東日本の広い範囲で観測されました。

長野地方気象台によりますと、黄砂の影響により県内の広い範囲で、視界が悪くなっているという事です。

見通せる直線距離は、正午から午後1時までの間に飯田市で約7キロを観測し、県内でもっとも低かった地点は、正午に長野市で約5キロとなっています。

黄砂は明日も県内で飛来が予想されていて、気象台では、屋外に洗濯物を干す際は、黄砂の付着等による汚れや、視界が非常に悪くなっているので、車を運転する場合は注意してほしいと呼びかています。 -

市防災計画あらゆる面で見直しを

先月28日に福島県を訪問した伊那市の白鳥孝市長は、2日、市役所で記者会見を開き、市防災計画をあらゆる面で見直す必要があるとの考えを、改めて示しました。

白鳥市長は、先月28日、東日本大震災の被災地、福島県の会津若松市や、猪苗代町、相馬市を訪問しました。

現地では、それぞれの市長や町長と会い、被害の状況や要望等を聞いたという事です。

記者会見で白鳥市長は「支援は長期的な物になる。いつの時点においても、速やかに対応する体制を整えておく事が必要」と話し、「今は、原発事故の影響で、ホウレンソウなど栽培できない野菜を伊那で作り、福島県内の学校の給食で提供できないか検討していきたい」と話していました。

伊那市の防災計画については、

●上伊那には天竜川の西側にしか、拠点病院となる公立病院がないことから、すべての橋が落ちた場合の対応

●市役所や避難所など広い範囲で停電となり、情報収集ができなくなった場合の対応

●静岡県浜岡原子力発電所が事故になった場合の放射性物質に対する備え・・・等

「これまでの以上の事を想定し、あらゆるケースを整理し、計画の見直しを進めていきたい」と話していました。 -

桜シリーズ

地域の桜をお届けする桜シリーズ。1日は、伊那市西町の春日公園駐車場の枝垂れ桜です。

伊那勤労者福祉センター体育館前の春日公園駐車場には枝垂れ桜10本があり、現在見ごろを迎えています。 -

東春近小学校のPTA義援金届ける

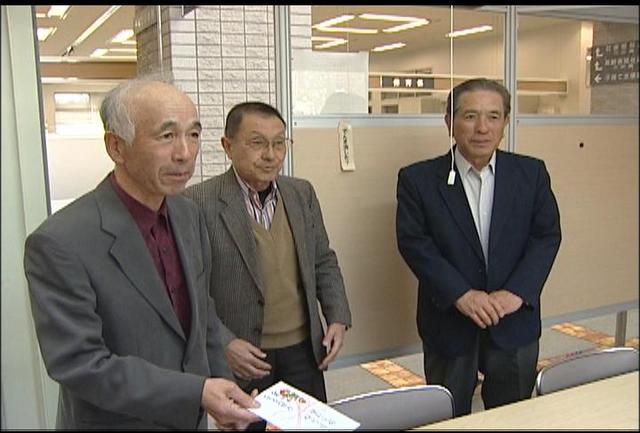

伊那市の東春近小学校のPTAは、東日本大震災と長野県北部地震の義援金を4月27日、久保村清一教育長に届けました。

この日は、東春近小学校のPTAの永嶺洋治会長ら3人が、久保村教育長に義援金7万2,146円を届ました。

東春近小学校PTAは4月15日に開かれた定期総会で約200人の保護者や教職員に呼びかけました。

東春近小学校では2年前まで4年生の担任をしていた教諭が栄村に転勤になり今回の地震で被災した事という事で、力になりたとの声が多くあったという事です。

伊那市教育委員会によりますと、4月7日までに伊那市内の16校で170万円の義援金が集まったということです。 -

第82回メーデー 団結で被災地支援を

労働者の祭典、第82回上伊那地区メーデーが1日伊那文化会館で開かれました。

連合系の45単組、1,300人が参加し、「働く者の連帯でゆとり・豊かさ・公正な社会を実現し、自由で平和な世界をつくろう」をメインスローガンに、「団結の力で復興・支援」を特別スローガンに掲げ、東日本大震災の被災地支援にも団結を強めました。

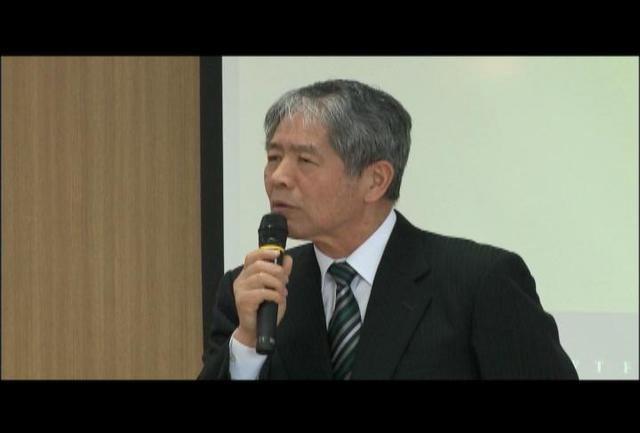

向山五輪男実行委員長は、「働く者の連帯で上伊那から元気を取り戻し、被災地を支援しよう」とあいさつし、労働者の団結と連携を呼びかけました。

与野党の壁を越え、全ての英知と行動力を結集し、日本経済、社会の道筋を国民に示すこと、福島第一原発に関する情報公開の徹底、震災により、休業・離職を余儀なくされた労働者の救済などを盛り込んだメーデー宣言を確認し、中心市街地をデモ行進しました。

一方、労連系の上伊那地区労働組合連合会も同じく伊那文化会館で第82回メーデー伊那中央大会を開き、約200人が参加して、被災地支援や貧困と格差の解消、エネルギー政策の見直しを盛り込んだメーデー宣言を確認しました。 -

信大の研究者 栄村の復興考える

県北部地震で被災した下水内郡栄村の復興を考える県北部地震・栄村現地報告会が4月29日に長野市の信州大学工学部で開かれました。

報告会は、学部の枠を超えた組織、「中山間地域プロジェクト」が主催したもので、それぞれの視点から復旧・復興について基調報告やパネルディスカッションが行なわれました。

村山研一人文学部教授は、「住民をいかに村につなぎとめるかが最優先課題」と述べ、内川義行農学部助教は、「目に見えない被害は、遡及できない。阪神淡路大震災では、災害復旧事業では、そうした被害に機能しなかったが、基金事業は対応できた」と述べました。

木村和弘特任教授は、「我々研究者が培ったノウハウを、県や市町村と協力しながら復興に役立てていきたい」と述べ、今後も継続的に栄村の復旧・復興にかかわっていきたいとしています。 -

インドネシア研修生チャリティーコンサート

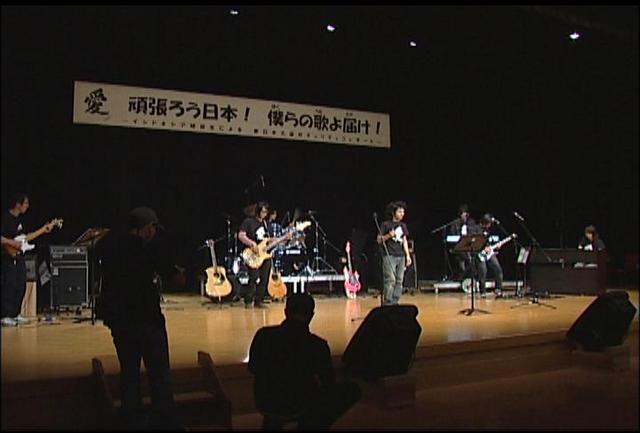

上伊那の企業で働くインドネシア研修生が東日本大震災の被災地を応援しようとチャリティーコンサートを1日、伊那市のいなっせで開きました。

1日は、研修生でつくるグループM2Bら4組が、インドネシアの音楽や日本のポップスなどおよそ30曲を演奏しました。

チャリティーコンサートは、研修生や日本人有志でつくる伊那市インドネシアコミュニティが、音楽を通して日本人に元気になってもらおうと企画したものです。

会場にはおよそ200人が訪れ、心のこもった演奏に耳を傾けていました。

スマトラ沖地震の津波で家族を失ったというディディク・マヤルディカさんは「悪いことの後には必ずいいことがある。前を向くことが大切です」と話していました。

コンサートに合わせ、会場ではインドネシアの食品や民芸品なども販売されました。

この日の売り上げの一部は、被災地への義援金として日本赤十字社へ寄付されるということです。 -

桜シリーズ(14)

地域の桜をお届けする桜シリーズ。30日は、伊那市高遠町荊口の弘妙寺の桜です。

弘妙寺には、コヒガンザクラ、ソメイヨシノ、枝垂れ桜など100本ほどの桜があります。

このうち、およそ50本のコヒガンザクラが、今見ごろを迎えています。 -

がんばってます!!元気な会津

29日、保科正之公ゆかりの地、福島県会津若松市の物産品の販売が伊那市の高遠町総合福祉センターやますそ前で行われました。

福島第一原子力発電所の事故により、観光客の減少などの風評被害を受けている会津若松市。

この日は、「元気な会津」をPRしようと、会津若松観光物産協会が、ラーメンや、漬物など特産品を並べ、職員が大きな声で呼びこみをしていました。

会津若松市は、福島第一原発から、およそ100キロ離れた位置にあります。

しかし、事故発生直後から、事故前に納入した加工品の返品や、修学旅行などのキャンセルが相次いでいるという事です。

ある買い物客は「少しでも手助けになれば」と話していました。

協会の山浦弘道事務局長は、「災害に負けず、立ち上がる、元気な会津を見て欲しい。」と話していました。 -

GW釣りを楽しんで ジャンボマス放流

ジャンボマスの放流が29日、伊那市高遠町の高遠湖で行われ、釣り人らは早速、湖に糸を垂らしていました。

放流されたのは、体長50センチのニジマス約70キロです。

天竜川漁業協同組合では、ゴールデンウィークの間、多くの人に釣りを楽しんでもらおうと、毎年、ジャンボマスの放流をしています。

午前8時半、高遠湖にジャンボマスが放流されると、早速、待ち構えていた釣り人達が湖に向けルアーを投げ込んでいました。

訪れた人達は、場所を移動したり、持ってきたルアーを付け替えながら、釣りを楽しんでいました。

ある釣り人は、「ジャンボマスはかかった時の引きの強さが魅力。」と話していました。 -

にこりこ オープン

箕輪振興公社が運営する、農産物直売所「にこりこ」が29日オープンし、多くの人で賑わいました。

にこりこは、箕輪町大出の農道沿いにあり、旧愛来里を改装し29日にオープンしました。

訪れた人達は、地元でとれたアスパラガスやネギ等を品定めしながら買い求めていました。

昨日は、予想を上回る人出となった事もあり、お昼近くには一部の商品が売り切れ、空きスペースも見られました。

また、新たに作られた喫茶コーナーでは、買い物を終えた人達が地元産のジェラートを食べ、くつろいでいました。

ある買い物客は、「品数が増え、店の雰囲気が明るくなった感じがします」と話していました。

戸田真理子店長は「これから地元産の野菜も増えてくる、今はお客さんが定着するよう沢山売りたいです」と話していました

にこりこは、5月1日までオープニングセールが行われています。 -

災害のあった今、保科正之公のドラマ化を

生誕祭の一環として、高遠町総合福祉センターやますそで、保科正之公の大河ドラマ化を目指してと題し、パネルディスカッションが行われ、パネリストからは、震災のあった今、正之公の指導力を学ぶべき等の意見が出されていました。

パネルディスカッションは、直木賞作家で伊那市ふるさと大使の中村彰彦さんや会津若松市長の管家一郎さん、猪苗代の偉人を管がる会会長の江花俊和さん、保科正之公の大河ドラマをつくる会副会長の伊東義人さんの4人をパネリストに迎え行われました。

中村さんは「西暦1657年江戸市街の大半を焼き、死者10万人を出したと言われる明歴の大火で、正之公は、民の幸福を第一に考え復興に尽力した」と話し、指導力を評価しました。

菅家さんは、東日本大震災があった今だからこそ、「正之の生き方を、NHKは信念をもって伝えるべき」、江花さんは「保科正之公の指導力が、今の政治に求められている」と話していました。

最後に、伊東さんは「あきらめずに広域的な運動を続け、一日でも早く署名を50万人の大台に乗せ、NHKへ10回目の要請をしたい」と話していました。

NHK大河ドラマ化に向けた署名は、29日現在、44万378人となっています。 -

保科正之公 生誕400年を祝う

今年は、旧高遠藩主保科正之公生誕400年。

伊那市高遠町では、生誕祭などが29日行われ、正之公の功績を振り返りました。

伊那市高遠町歴史博物館にある、石像の前で生誕祭が行われ、市内のほか、正之ゆかりの福島県会津若松市や猪苗代町から合わせて、80人が参加しました。

保科正之公の大河ドラマをつくる会会長の白鳥孝伊那市長は「400年たっても尚、偉業を私達に伝えている。

保科正之公の大河ドラマ化を出来るだけ早い時期に実現させ、災害時に強い指導力を発揮した正之を全国、全世界に発信していきたい」と挨拶しました。 -

伊那市手良で田植え始まる

伊那市手良の登内里見さんの田んぼでは、29日から田植えが始まりました。

登内さんは、およそ7万坪、150枚ほどの田んぼで水稲を栽培していて、面積が広いこともあり、毎年他の農家よりも早く田植えをしています。

今年は気温が下がったことや強風の影響などで、例年より3日ほど遅いスタートだということです。

登内さんは「冷夏や去年のような猛暑にならないことを祈り、良い米ができることを期待している」と話していました。

30日はおよそ10枚の田んぼで作業が行われ、田植機で苗が植えられていました。

作業は1か月かけて行われることになっていて、収穫は9月初旬、順調に生育すれば130トンほどの米が収穫できる見込みです。 -

伊那北ソフトボールリーグが義援金集める

伊那市の早起きソフト、伊那北ソフトボールリーグの開幕式に合わせて、リーグの選手が東日本大震災の義援金を集めました。

24日、伊那北小学校グラウンドで行われた開幕式では、集まった選手が、黙とうを捧げました。

また選手が持ち寄った義援金を集めていました。

伊那北ソフトボールリーグは1987年昭和62年に、伊那ナイターソフトボールリーグから独立し発足したもので今年で25年目を迎えます。

現在は、福島、上牧、野底、若宮などの地域住民らでつくる5チームおよそ100人がプレーしています。

リーグでは今年発足25年の節目を迎えることから、地元に貢献できる事業を計画していましたが、東日本大震災を受け義援金を集めることにしました。

リーグ関係者は、「自粛ばかりではなく、今シーズンも元気にプレーしていきたい。義援金は被災地支援に役立ててもらいたい。」と話していました。 -

アマランサス 研究発表会

雑穀アマランサスを伊那市の特産品にしようと活動している「アマランサス研究会」は28日、伊那商工会館で研究発表会を開きました。

研究発表会には、伊那市を中心に市内外からおよそ30人が集まりました。

アマランサス研究会は、今年で発足6年目を迎える会で、地域に情報を発信していこうと発表会を開きました。

発表会では質疑応答の時間が設けられ、参加者が研究会のメンバーに質問していました。

「収穫を効率化するには」との問いに「現在収穫の機械化を進めている。実現すれば今までよりも手軽に収穫できるようになる」と答えていました。

また虫による被害については「無農薬でできるのが一番だが、トウモロコシと同じ種類の殺虫剤を使えば防ぐことができる」と説明していました。

研究会の登内英雄会長は「これまでの経験を栽培者に発信し、アマランサス栽培の輪を広げていきたい」と話していました。 -

伊那桜愛護会が義援金届ける

伊那市中央の住民有志でつくる伊那公園桜愛護会は26日、東日本大震災の義援金を伊那市に届けました。

この日は、伊那公園桜愛護会の伊藤一男会長らが義援金25万5千円を届けました。

愛護会では、伊那公園でのさくらまつりを例年並に行う予定でしたが震災があったためライトアップを中止するなど縮小して実施しました。

その中の、広告費やオリジナル弁当の売り上げの一部の他、募金活動を行い義援金にあてました

伊藤一男会長は「少しでも苦しんでいる人たちの力になれればうれしい」と話していました。 -

3月の新規高卒者就職内定率は97.7%で

ハローワーク伊那は、今年の春卒業の高校新卒者の3月末現在の就職内定状況などを発表しました。

就職内定率は97.7%で前の年の同じ時期を下回っています。

3月末現在の就職希望者数は302人で、そのうち就職内定者数は295人、内定率は97.7%となっていて、前の年の同じ時期を0.4ポイント下回りました。

ハローワーク伊那では、「本人の希望と求人が合わないなどの理由で100%に至っていない。今後も個別支援をしていく」としています。 -

桜シリーズ(13)

地域の桜をお届けする桜シリーズ。28日は、箕輪町長岡の源波古墳周辺の桜です。

桜は、昭和62年に古墳が移転復元され、グラウンドなど周辺が整備されたときに植えられたものです。

東山山麓歴史コースの一つで、桜を眺めながら散策することができます。 -

農産物直売所「にこりこ」オープン

みのわ振興公社が運営する農産物直売所「にこりこ」が29日オープンします。

28日は従業員がオープンの順備におわれていました。

農産物直売所「にこりこ」は、箕輪町大出の農道沿い、旧愛久里を改装して新たにオープンします。

28日は、地元の農家が、野菜を持ち込み陳列棚に並べていました。

また従業員は、オープンを前に惣菜品の仕込みなどにあたっていました。

「にこりこ」は地元農家約100人が会員となっていて、とれたての野菜をここに持ち込みます。

また店内に喫茶コーナーがあり買い物客が、くつろげるスペースが設けられました。

ここでは地元の農産物を使ったジェラートなどが販売されることになっています。

戸田真理子店長は、経営について「地域農業の活性化につなげたい」と意欲をみせています。

オープンの29日は先着200人にお菓子が配られるほか、喫茶コーナーが半額となっています。

「にこりこ」の北隣には、農産加工施設がつくられるほか、周辺に観光農園もオープンする予定で、みのわ振興公社では、この一帯を農業振興の核にしていきたいとしています。 -

震災の上伊那経済への影響懸念

東日本大震災で部品工場などが被災し、トヨタをはじめとする日本の自動車メーカーの3月の生産は、リーマンショックを上回る過去最大の落ち込み幅となりました。

上伊那地域でもその影響を懸念する声が高まっています。

27日開かれた伊那商工会議所の工業部会。

部会長をつとめる唐澤功さんは、株式会社南信化成の社長です。

南信化成では、OA機器や携帯電話などに使われるプラスチック部品などを生産していますが、5年ほど前から自動車部品に生産をシフトし、現在は、売り上げの5割以上を占めています。

震災による打撃について、唐澤社長は「自動車メーカーの生産が戻るのは、10月から年末頃にかけてといわれているが、見通しはたたない。営業の充実で他分野への開拓や経費削減などで乗り切るしかない」と話していました。

上伊那地方事務所によりますと、上伊那地域で自動車産業を含む輸送に区分される企業は、約50社7.3%、工業品出荷額は、全体の10%をしめています。

東京電力の福島第一原発事故による放射能漏れは、輸入通関時の放射線検査が強化されるなど日本製品に対する国際社会からの目は、厳しさを増しています。

27日の部会で、伊那商工会議所は、日本本商工会議所が作成した自己宣誓書のひな型を紹介しました。

自己宣誓書は、生産地から最も近い放射能調査場所の調査結果など、客観的な事実のみを記載し、商取引に活用するというものです。

この日部会に参加した製造業者からは、「震災の影響で先行きが見えない。」として、行政機関や商工会議所に対して、情報収集やアンケート調査の実施などを求める声もあり、上伊那地域に与える震災の影響の大きさを予感させました。 -

市町村対抗駅伝 伊那市結団式

29日に松本市で開催される長野県市町村対抗駅伝大会に出場する「伊那市チーム」の結団式が、26日夜、市役所で開かれました。

結団式には、第21回県市町村対抗駅伝、第7回県市町村対抗小学生駅伝競走大会に出場する選手が参加しました。

市町村対抗駅伝は、松本平広域陸上競技場を発着点とし、中学生・高校生・一般の男女9人が、9区間 42.195キロをタスキでつなぎます。

小学生駅伝は、4区間、6キロを4人でつなぎます。

選手達は、「チームのみんなに迷惑をかけないようがんばりたい」「練習の成果を発揮したい」など、一人ひとり抱負を話しました。

白鳥孝市長は、「伊那市民7万2千人が応援しています。1位になることは大切だが、それよりも一生懸命やりぬく事のほうが大切。そして、楽しんできてください」と激励し、一人ひとりに伊那市のユニフォームを手渡しました。

自らも9区を走る鈴木昌幸監督は、「小学生チームは、強いメンバーが集まり、過去最高の成績である15位を超えて、8位入賞を狙える。一般も、8位入賞を目指したい」と挨拶しました。

また、鈴木監督からプレゼントがメンバー全員に渡されました。

小学生には、挑戦とかかれたハチマキ。一般には勝守と書かれたお守りを渡していました。

市町村対抗駅伝は、29日(金)松本平広域公園陸上競技場を発着点に行なわれます。 -

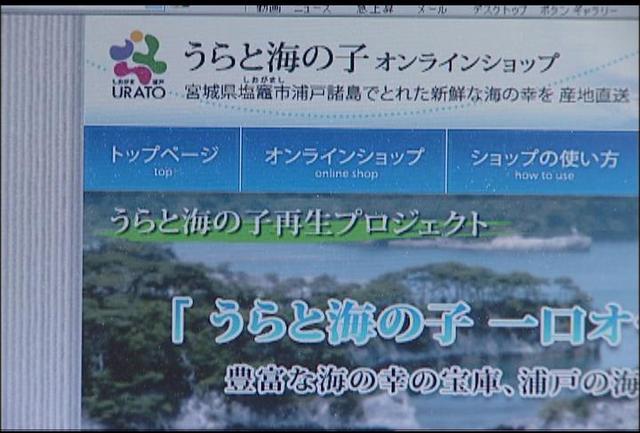

宮城県塩釜市浦戸の漁業を応援

伊那市美篶の男性が東日本大震災により、打撃をうけた宮城県塩釜市浦戸の漁業関係者を支援しよと、「うらと海の子再生プロジェクト」を支援する会を立ち上げました。

支援する会を立ち上げたのは伊那市美篶在住の若林徹男さんです。

若林さんは、テレビのニュースで宮城県塩釜市浦戸の漁業関係者が、漁業再開に向け「うらと海の子再生プロジェクト」を実施していることを知り、協力したいと考えました。

このプロジェクトは、「うらと海の子一口オーナー制度」と呼ばれ震災で漁業資材や設備を失った人が多いなか、漁業再開に向け行われているものです。

仕組みは一口1万円で支援金を募り集まった資金は漁業資材の購入などにあてます。

漁業が再開でき魚などが獲れるようになったとき、支援金の一部を還元という形でオーナーに海産物が送られてきます。

若林さんは、「被災地の復興を見守りながら、支援の輪を広げていきたい。」と話していました。

2710/(月)