-

信州大学農学部ジャム販売

南箕輪村の信州大学農学部で、学生が実習で作ったジャムの販売が1日から始まりました。 ジャムは食料生産科学科の2年生が大学内の果樹園で育てたものを実習の一環として加工したものです。 初日に販売されたのは、イチゴ、りんご、山ぶどうなどの9種類です。 価格は1個330円から500円で、無くなり次第販売は終了します。 カリンやうめなど順次種類が増え、全部で15種類を販売する予定です。 ジャムは、信州大学農学部の生産品販売所で、平日の午前8時45分から午後5時まで販売しています。

-

伊那市議会3月定例会が開会 箕輪町議会、南箕輪村議会も開会

伊那市議会3月定例会が29日に開会し、平成28年度一般会計当初予算案など44議案が提出されました。 一般会計当初予算案は総額325億3,500万円です。 このほか、インターネットを活用した新しい産業技術の研究、開発を推進する協議会を設置するための条例案や、伊那地域定住自立圏共生ビジョンを策定する協議会設置のための条例案など44議案が提出されました。 市議会3月定例会は、9日から11日まで一般質問、18日に委員長報告と採決が行われます。 箕輪町議会と南箕輪村議会の3月定例会も29日に開会しました。 町議会には、総額を98億9千万円とする平成28年度一般会計当初予算案など25議案が提出されました。 7日、8日に一般質問、14日に委員長報告と採決が行われます。 村議会には、総額を65億7,000万円とする平成28年度一般会計当初予算案など20議案が提出されました。 9日、10日に一般質問、11日に委員長報告と採決が行われます。

-

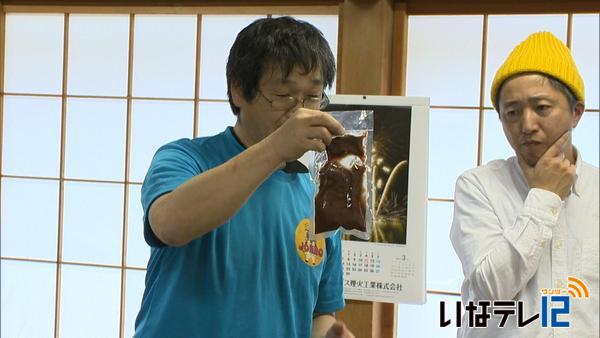

上伊那農業高校畜産班 鹿肉を使った新商品販売へ

南箕輪村の上伊那農業高校畜産班は、鹿肉を使った新商品の開発に取り組んでいます。 27日は、試作品の試食会と調理講習会が伊那市の新山集落センターで開かれました。 畜産班が考案した新商品です。 新山でとれたニホンジカのロース部分を使用し、味付けは醤油をベースにニンニクや唐辛子などでアクセントをつけています。 パック加工の殺菌の際、回数と温度管理を調節することで、常温での取り扱いが可能になり、食感も柔らかくなるということです。 鹿肉は、畜産班の顧問で新山在住の境久雄さんが地元の知り合いに頼み提供してもらっていて、今回は新商品についての意見を聞こうというものです。 集まった人たちは、食べてみた感想や改善点などをあげていました。 畜産班では、商品の改良を進めるとともに設備を整え、今後2か月をめどに商品化にこぎ着けたいとしています。 将来的には、タレの素材も新山産にこだわるなどの付加価値をつけた商品としても展開していきたいとしています。

-

上伊那広域連合新年度予算案 ごみ処理施設建設費など盛り込む

上伊那広域連合は、新ごみ中間処理施設の建設費用などを盛り込んだ平成28年度の当初予算案を25日に発表しました。 一般会計は今年度の当初予算と比べ5億2千万円、率にして24.1%増の総額27億円となっています。 25日、上伊那の8市町村長が出席し伊那市役所で記者会見が開かれました。 会見は、ごみ処理施設の建設や広域観光など、上伊那の市町村間の連携がますます必要になるとして初めて開かれたものです。 広域連合の新年度予算案は25日に開かれた広域連合議会に提案されました。 一般会計の総額は27億円で、今年度当初予算と比べ5億2千万円、率にして24.1%増となっています。 新ごみ中間処理施設の28年度分の建設工事費として2億6千万円が盛り込まれました。 また、地元、桜井区、北新区と上山田区へ28年度で一括交付するとした3区への協力費が合計で2億8千万円盛り込まれています。 3区と広域連合、伊那市では、協力費などこれまでの協議事項をまとめた覚書を、去年12月末までに締結しています。 ほかに新規事業としてキャリア教育などに活用する郷土愛基金積立金に190万円、移住定住に関する上伊那の相談窓口の設置などに340万円などとなっています。 新年度予算案は委員会に付託され、あすの本会議で採決が行われます。

-

村の日記記念 防災講演会

南箕輪村で今日防災講演会が開かれ、講師を務めた山梨大学の秦康範准教授は「災害から命を守るには主体的に行動する事が大切だ」と話しました。 講師を務めたのは、地域防災を専門とする山梨大学の秦康範准教授です。 秦さんは、東日本大震災による津波の被害で200人が犠牲となった岩手県釜石市を例に話をしました。 震災前の釜石市の防災訓練では、地域の人が参加しやすいよう本来は避難所に指定されていない市街地の建物を避難所に想定し訓練を実施していました。 この為、震災発生時にはこの建物を避難所と勘違いした200人が津波の犠牲となりました。 秦さんは「訓練のための訓練になってはならない。特に学校の訓練は、抜き打ちで訓練を行い、子供たちが危険を予測し回避するよう行動させる事が大切だ」と話していました。 また、周囲の状況に応じ「命を守りぬくために主体的に行動する態度を育成していく事が大切だ」とアドバイスしていました。 講演会は、2月18日の南箕輪村の日を記念して開かれたもので、およそ90人が参加しました。

-

南箕輪村農と食審議会が唐木村長に答申

南箕輪村農と食審議会は、検討してきた第2次食育推進計画と地産地消促進計画の案を、24日唐木一直村長に答申しました。 24日は、審議会の三澤澄子会長が、唐木村長に答申書を手渡しました。 第2次食育推進計画は、来年度から5年間の食育に関する指針をまとめたものです。 これまでの第1次計画は、母子と子どもの食育が中心でしたが、第2次計画は、全ての世代の食育について推進するとしています。 ●家庭を中心に地域全体で食を育む環境づくり●未来を担う子どもの食育●健康づくりと食育●食の理解と継承の4つが柱となっています。 また、地産地消促進計画では、6次産業化ワーキングチームの取り組みを加え、具体的な数値目標をあげました。 保育園の地場農産物の使用割合は、現状では36.6%ですが、平成32年には38.4%にするとしています。 唐木村長は、「健康という視点が重要になっている。計画に沿って子どものころからの健康づくりをしっかりとやっていきたい」と話していました。

-

南箕輪村平成28年度当初予算案 過去最大の65億7千万円

南箕輪村は総額65億7千万円の平成28年度一般会計当初予算案を、22日発表しました。 今年度の当初予算と比べ4億5千万円、率にして7.4%増で、予算額は過去最大となっています。 平成28年度の一般会計当初予算案の総額は、過去最大の65億7千万円で、今年度の当初予算と比べ4億5千万円、率にして7.4%増となっています。 人口増加に伴う施設不足への対応としての主な新規事業は、南箕輪小学校の児童数増に伴い建設される、仮称「こども館」の建設に5億3千万円。 園児数増に伴う北部保育園の増改築に1億5,100万円。 南箕輪中学校特別教室棟の生涯学習施設建設に2億1,500万円となっています。 他に、空き家の把握や区の業務を支援する集落支援員事業に260万円。 味工房で活動する地域おこし協力隊事業に800万円。 セラピーロード10周年となる大芝高原の自然を活かしたイベントに160万円などとなっています。 村では、来年度で人口増加に伴う施設不足の解消に一定の目途が立つ見通しだとしています。 唐木村長は「村は人口が増えているが時代は人口減少の時代なので、新年度は地域づくり推進課を設置し移住・定住にも取り組んでいく体制も整えている」と話しました。 南箕輪村の平成28年度の一般会計当初予算案は、3月議会に提出されます。

-

南小ドラゴンズ卒団式

南箕輪村の少年野球チーム南小ドラゴンズの卒団式が20日、行われました。 20日は、伊那市の信州INAセミナーハウスで卒団式が行われ、卒団する7人が拍手の中入場しました。 式では、岩波秀幸前監督が選手一人一人にはなむけの言葉を添えて卒団アルバムを手渡しました。 新キャプテンの福澤奏多君は「南小ドラゴンズでの経験を活かし中学校でも頑張って下さい」とエールを送りました。 卒団生を代表して根津祐基くんは「南小ドラゴンズでの経験はこれから、それぞれの道で活かされると思います。中学校でも頑張りたいです。」と話していました。

-

南箕輪の日 記念給食

今日2月18日は南箕輪村の日です。 村の日を記念して村内の保育園や小中学校、福祉施設などで昼食に統一の特別メニューが出されました。 このうち「南箕輪老人ホーム」では、唐木一直村長と村のイメージキャラクターまっくんが訪問し、施設の利用者と一緒に昼食を楽しみました。 村の日記念給食は今年で3年目です。 今年のメニューは、南箕輪小学校に伝わるレシピで作った「まっくんカレー」と村内で取れたほうれん草を使った「大豆と野菜のごまみそ和え」、村のりんごを使った「りんご煮」です。 南箕輪村が誕生したのは明治8年2月18日です。 村の日は、村民に郷土についての関心を高めてもらおうと、平成26年に制定されました。 村では、来年以降も記念給食を通して村のことを考えてもらいたいとしています。

-

400人の受験生に春

県内の公立高校 前期選抜の合格発表が県内一斉に17日行なわれ上伊那の高校では400人の受験生に一足早い春が訪れました。 このうち南箕輪村の上伊那農業高校では午後1時に合格者の受験番号が張り出されると保護者が番号を確認していました。 多くの受験生は、それぞれの中学校で合否を確認したということです。 上伊那農業高校の前期選抜には、4学科合わせて155人が受験し募集人員ちょうどの80人が合格しました。 県内では68の高校で前期選抜が実施され6,934人が受験し4,216人が合格しました。 このうち上伊那では、7校で実施され639人が受験し400人が合格しました。 一般入試にあたる後期選抜は3月9日に行われることになっています。

-

絵画愛好家グループ「芽の会」展示会

伊那市の絵画愛好家グループ「芽の会」の洋画展示会が伊那市の伊那図書館で開かれています。 展示会では、芽の会のメンバーと指導に当たった前田博さんを加えた7人のアクリル画や油絵の作品が23点展示されています。 作品のテーマは自由で、それぞれが好きな題材を見つけて描いています。 芽の会は伊那公民館で行われていた絵画講座の受講者が、講座終了後も活動を続けたいと平成3年に発足しました。 発足当初からのメンバーは現在は在籍していませんが、その想いを引き継いだメンバーが今でも活動を続けています。 現在は60代から80代の6人が活動しています。 展示会は平成3年からほぼ毎年開催され、今回で24回目となります。 芽の会の展示会は21日日曜日まで伊那図書館で開かれています。

-

信州大学農学系長に新たに藤田智之さん選出

南箕輪村の信州大学学術研究院農学系長の選挙が15日に行われ、藤田智之教授が新しい農学系長に選出されました。 この日は、信大農学部で藤田教授が記者会見を開きました。 藤田さんは現在56歳です。 岡山県出身で、現在は伊那市西春近に住んでいます。 昭和59年3月に広島大学大学院修士課程を修了。 兵庫県の民間企業に7年間務め、その後大阪府立大学農学部の助教授となりました。 平成18年から信大農学部で教授を務め、食品化学と天然物有機化学を研究しています。 現在の中村宗一郎農学系長が去年10月1日に信州大学の理事に選任されたことから3月31日付けで辞任することにより選挙が行われ、選任されました。 藤田さんの農学系長の任期は、今年の4月1日から平成31年3月31日までです。

-

信大生と白鳥市長が農林業について意見交換

南箕輪村の信大農学部の学生と伊那市の白鳥孝市長との談話会が15日に開かれ、地域の農林業について意見を交わしました。 信大農学部の学生15人と白鳥市長が意見を交わしました。 景観について研究している学生からは伊那市の景観づくりについて質問がありました。 白鳥市長は「木曽から伊那へ権兵衛トンネルを抜けた後に見える風景をよりよくするため、電柱の移動を考えている」と答えました。 雑穀の研究を行っている学生からはアマランサスのPRについて質問があり「新宿高野や銀座NAGANOなどで伊那の情報を発信しているので、商品開発したものをPRできる場所がある事を知っておいてもらいたい」と話していました。 学生からゼミで取り組んでいる研究内容の報告もありました。 意見交換は今年で3回目で、これまで信大生は誰でも参加できる自由参加でしたが、より内容の濃いディスカッションをしようと今年はゼミに所属している学生を対象に開かれました。

-

村の日に合わせ功労者5人を表彰

2月18日の南箕輪村の日に合わせ、村は地方自治などに功績のあった5人を表彰しました。 表彰されたのは、6期22年村議会議員を務めた久保村義輝さん 2期8年村議会議員を務めた山口守夫さん 教育委員を8年そのうち5年は委員長を務めた清水篤彦さん 村選挙管理委員を12年そのうち4年は委員長を務めた平沢三郎さん 村固定資産評価審査委員を15年務めた向山實直さんの5人です。 欠席した向山さんを除く4人に唐木一直村長が表彰状を手渡しました。 唐木村長は、「みなさんが築きあげてきたことを引き継ぎ、さらに充実させて住みよい村にしていきたい。今後も指導をお願いします」と感謝しました。 受賞者を代表して久保村さんは、「今後も村民の1人として、また縁を結んでいる個人や団体の一員として村の発展のために尽力したい」と話していました。 この他に、美化活動や寄付などを行った25の個人や団体に感謝状が送られました。 村は、これまで文化の日に表彰式を行ってきましたが、南箕輪村の日にあわせて実施するのがふさわしいとして、今年度から日程を変更しています。

-

大泉まんどの会が子どもたちと麦踏

お盆の伝統行事「振りまんど」を伝えていこうと大麦を育てている「大泉まんどの会」は、地域の子どもたちと13日麦踏をしました。 大泉まんどの会の会員やPTA、地域の子どもたちなど35人が参加し、麦踏をしました。 麦踏は、冬の時期に霜で浮き上がった麦を踏むことで根を丈夫にする作業です。 子どもたちは、列になった麦を踏みつけていました。 大泉まんどの会は、お盆の伝統行事「振りまんど」を残していこうと、4年前から休耕田を活用して大麦を育てています。 去年は育てたワラから220本のまんどを作ったということです。 唐澤俊男会長は、「作業を通して、子どもたちに自分たちの手で育てる大変さや昔の人の知恵を学んでほしい」と話していました。 大麦は6月に刈り取られ、8月に振りまんどを行う予定です。

-

指定管理者審議会が公園7施設について答申

南箕輪村の指定管理者選定審議会は、今年度で指定管理が満了となる村内の公園7施設の指定管理者について引き続き継続を認めることを唐木一直村長に9日、答申しました。 9日は、審議会の塩澤肇会長が唐木村長に答申書を手渡しました。 今年度で指定管理が満了となるのは、村内の都市公園3施設と村が条例で定めた公園4施設です。 公園はそれぞれ区が指定管理者となっていて審議会では引き続き今後10年間の継続を認めました。 付帯意見として、「各指定管理者は定期的な清掃や遊具、トイレの点検などを行っており適切に管理されている姿勢が認められている。地域住民の憩いの交流の場として長く愛される公園となるよう努めてほしい」としています。 今回の答申を踏まえ唐木村長は、村議会3月定例会に議案として提出する考えです。

-

村北部保育園 増改築基本設計示す

南箕輪村は人口増加に対応するため、来年度、北部保育園の増改築工事を行います。これにより、これまでよりも最大で27人多く受け入れが可能になるということです。 8日は、議会全員協議会が役場で開かれ村から基本設計案が示されました。 それによりますと、保育園に隣接する村有地に新たに調理室を建設し現在の調理室は保育室に改修する予定です。 保育室を増やす事により、現在の定員に加えさらに最大で27人の園児を受け入れる体制ができるということです。 増築部分の面積は145平方メートルで、事業費は1億5千万円です。 村では、4月から8月にかけ実施設計を行い、来年度中の完成を目指します。

-

南箕輪村北部保育園 雛人形の飾りつけ

南箕輪村の北部保育園の園児は8日、リズム室に置く雛人形の飾りつけをしました。 年少から年長までの女の子を中心に男の子も飾りつけを手伝いました。 北部保育園では、毎年一ヶ月ほど雛人形を飾っています。 一人一人、人形を受け取ると保育士に教えてもらいながらひな壇に飾っていきました。 ぼんぼりの灯りを灯し、ひな飾りの完成です。 白鳥穂園長は「女の子も男の子も素直に健康で明るく育ってほしい」と話していました。 北部保育園では、3月3日のひな祭りに、ちらし寿司を食べてお祝いをするという事です。

-

村長・副村長の給料額 「現状維持」 審議会が答申

南箕輪村特別職報酬等審議会は、来年度の村長・副村長の給料の額について、現状維持が望ましいと、5日に答申しました。 この日は、南箕輪村特別職報酬等審議会の塩澤肇会長らが役場を訪れ、唐木一直村長に答申書を手渡しました。 答申の内容は「村の財政状況は健全を維持し、他の自治体で人口が減少している中、村は増加していて村政発展に努力してきた成果と判断できる。これらを考慮して引き上げてもよい見方もあるが、現状維持が望ましい」としています。 現在の給料額は、村長が71万9千円、副村長が61万千円となっています。 村議会議員の給料額についても、現状維持のまま、議長が29万5千円、議員が20万千円とするのが望ましいとしています。 また、4月1日から適用される新しい制度による教育長の給料額についても、教育長と教育委員長の一本化に伴う職務の内容や量を判断するのは難しく、現在の額を据え置くのが望ましいとしています。 唐木村長は「答申を尊重していきたい」と話していました。

-

権兵衛トンネル開通 きょう10年

伊那と木曽を結ぶ国道361号権兵衛トンネルが開通して、4日で10年となりました。 平成18年の2月4日。権兵衛トンネルが開通しました。 開通により、50分で伊那と木曽を行き来できるようになり、塩尻を経由していた時と比べ70分時間が短縮されました。

-

南箕輪村保育料審議委員会 幼稚園保育料1割減額を答申

南箕輪村の保育料審議委員会は、国の子ども・子育て支援法に基づく幼稚園、認定こども園の保育料について、諮問の通り1割減額とする答申を唐木一直村長に4日、行いました。 審議委員会の金井健委員長が、唐木村長に答申書を手渡しました。 南箕輪村には幼稚園がありませんが、伊那市の幼稚園に毎年20人前後が通っています。 答申は、国の定める幼稚園、認定こども園の保育料の基準額より1割安くするものです。 所得に応じて毎月の保育料が設定されていて、村で一番該当者の多い7階層では、国の基準額2万5,700円を2万3,200円に引き下げます。 唐木村長は「幼稚園は伊那市、箕輪町と同じ金額設定になる。3市町村で均衡がとれたと思う」と話しました。 幼稚園、認定こども園の新しい保育料は今年4月1日から実施される予定です。

-

上伊那農業高校剣道部が北信越大会に出場

南箕輪村の上伊那農業高校の剣道部は、6日と7日に富山県で開かれる北信越高校剣道新人大会の団体戦に出場します。 2日は、大会に向け1.2年生が練習に励んでいました。 上伊那農業高校剣道部は去年11月に開かれた県大会で4位入賞し、2年連続で北信越大会の団体戦に出場します。 初出場の昨年度は、予選リーグで敗退。 今年は筋力強化や、実戦を想定した練習を取り入れ、初勝利を目指します。 団体戦は前回を経験している2年生3人が主軸となっています。 中でも主将の吉澤健君は、県大会個人戦で4位入賞し、国体強化選手に選ばれるなど、チームの要です。 北信越高校剣道新人大会は、6日と7日に富山県で開かれます。

-

上伊那各地で節分行事

3日は節分です。各地で節分の行事が行われました。 このうち南箕輪村沢尻の恩徳寺では大護摩祈祷と福豆まきが行われました。 毎年恒例の節分会は厄除けや家内安全、商売繁盛などを願う人達が訪れ午前6時から午後5時まで8回行われました。 正午の祈祷では、およそ80人が本堂に入りました。 祈祷が始まると護摩がたかれ、参拝者は手持ちバッグなどを差し出し燃え上がる炎にかざしてご利益を求めていました。 祈祷の後には恒例の福豆まきが行われました。 恩徳寺では、「鬼でも改心すれば仏になれる」とした成田山の教えにより「福は内」しか言わないのが習わしだということです。 升を持った厄年の人たちが、福豆や銀杏などをまくと集まった人たちは福を招き入れようと一斉に拾い集めていました。 訪れたある人は「今年一年、家族が健康で平和な年であってほしいです」と話していました。

-

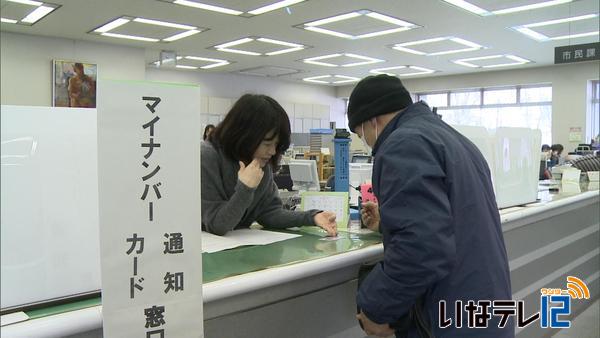

伊那市役所で個人番号カードの交付始まる

マイナンバーが記載された個人番号カードの交付が1日から伊那市役所の専用窓口で始まりました。 午前8時30分から交付が始まり早速受け取りに来る人の姿が見られました。 伊那市役所では、1階市民課の専用窓口で1日から個人番号カードの交付を始めました。 カードは通知カードに同封されていた申請書を使って事前に郵送で申し込んだ人に交付されます。 ICチップがついていて、コンビニエンスストアでの印鑑登録証明書や住民票の写しなどの証明書発行サービスは来月から始まります。 伊那市では1月12日現在1,623人から申請があったという事です。 箕輪町、南箕輪村でも交付が始まっていて、これまでに、箕輪町では617人、南箕輪村では359人から申請があったという事です。 受け取る際には、運転免許証など本人確認ができるものが必要です。 伊那市では、スムーズに受け取るために、申請後、交付の準備が整った事を知らせる通知書が届いたら、内容をよく読んで必要書類をそろえて窓口に来てほしいと呼びかけています。

-

ピスコ 工業用地5,200㎡南箕輪村から取得

工場の自動化機器を製造する株式会社ピスコは、南箕輪村から工業用地5千2百平方メートルを1億2千9百万円で取得しました。 27日は、株式会社ピスコで工業用地の引き渡し式が行われました。 取得した工業用地は、南箕輪村塩ノ井の5千2百平方メートルで価格は1億2千9百万です。 ピスコでは、食品や医療など新規分野の開拓や製造拠点増強に向け工場敷地内に新たな工場を年内に建設します。 工場建設により、駐車場スペースが不足することから今回南箕輪村から用地を取得しました。 引き渡し式で、唐木一直村長は「工業用地取得により新たな雇用確保や人口定着につながるよう期待している」と話していました。 ピスコの山崎清康会長は「国内でのモノ作りに挑戦し続け、社会や地域に貢献していきたい」と話していました。

-

南原で村議と住民の意見交換会

南箕輪村議会議員と地域住民との懇談会が26日南原コミュニティセンターで開かれました。 懇談会は、これまで3回開かれ、村内全域を対象に議員と住民が意見を交わしました。 地区に関わる問題や課題を多くの人から聞こうと、今回は初めて議員が地区に出向き、懇談会が開かれました。 会場には、10人の村議会議員全員と地区住民およそ30人が集まりました。 住民からは、自治会組織への未加入者対策や、国道361号の交通事故防止の対策などについて要望が出されていました。 自治会組織への未加入対策について議員からは「村の一番の課題。 防災組織や、地域の環境整備など、自治会とは別の活動からコミュニケーションを取る事が必要」と答えていました。 国道361号の安全対策については、関係市町村で組織する期成同盟会を通して、今後も必要性を訴えていくと話していました。

-

3市町村縦断バス 平成29年度から運行開始の見通し

伊那地域定住自立圏構想により、伊那市・箕輪町・南箕輪村の路線バスが、平成29年度から行政区域を超えて運行される見通しです。 22日は南箕輪村役場で村地域公共交通会議が開かれ、伊那地域定住自立圏構想に伴う路線バスのルートの概要等について説明がありました。 それによりますと、ルートは、県道146号と国道153号を軸に伊那市から伊那中央病院・村役場を経由し、箕輪町を折り返すルートを基本としています。 これにより、3市町村の間で総合病院や商業施設、高校に、乗り継ぎせず移動することができ圏域内の人の移動・交流が活性化されることが期待されています。 新しいルートによるバスの運行は、平成29年度からを予定しています。 会議では他に、まっくんバスの東コースで、4月から新たに堀田内科クリニック前に停留所が設けられることが承認されました。

-

南箕輪村特別職報酬等審議会に白紙諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、来年度の理事者や議員の特別職報酬等について19日、審議会に白紙諮問しました。 この日は、唐木村長から審議会の塩澤肇会長に諮問書が手渡されました。 唐木村長は「職務に見合った報酬が望ましいとされている中、村は人口増加対策に力を入れていく。審議会での議論の内容を尊重したい」と挨拶しました。 今年度の理事者の給料は条例で定められた額と同じで、村長が71万9千円、副村長が61万1千円、教育長が52万円となっています。 また、議員の報酬は20万千円です。 塩澤会長は「村の財政状況や村民の意見が反映されるような答申をしたい」と話しました。 審議会は2月上旬までに村長に答申する予定です。

-

伊那警察署管内の3団体が交通栄誉章を受章

伊那交通安全緑十字会など伊那警察署管内の3団体が、交通安全活動に功績があったとして交通栄誉章を受章しました。 18日、3団体の代表者が伊那警察署を訪れ受章の報告をしました。 伊那交通安全緑十字会は、自宅訪問や出前講座を通して、高齢者の交通事故防止の活動を行っています。 伊那東小学校は、地域住民と協力し、学校周辺地域での車の最高速度を時速30キロに制限する「ゾーン30」の指定に貢献しました。 南箕輪村の信英蓄電器箔株式会社は、研修会を実施するなど社員の交通安全意識向上に努めています。 交通栄誉章は交通安全活動に貢献した団体に全日本交通安全協会会長から贈られるものです。 今回全国で、団体は44団体、学校は48校、事業所は92事業所が受章しています。

-

南箕輪村ご当地メニュー審査会 グランプリ決定

南箕輪村観光協会は、地元の食材を使ったご当地メニューの審査会を11日、村保健センターで開きました。 グランプリには、中村光宏さんが考案した「リンゴと洋なしのガレット」が選ばれました。 グランプリを受賞した中村光宏さんが考案した「リンゴと洋なしのガレット」です。 地元でとれたりんごと洋ナシを、パイ生地で固め焼き上げたものです。 季節に合わせた地元の果物を使い、簡単に作れる点が評価されたということです。 南箕輪村観光協会は、村を代表するご当地メニューの商品化を目指して、去年10月から2か月間レシピを募集しました。 村内外13人から33点の応募があり、審査を経て9人の10点で最終審査が行われました。 最終審査では、考案者が料理の説明をし、唐木一直村長など10人が審査しました。 村観光協会会長の唐木村長は「それぞれ工夫を感じるレシピ。今後、地元事業者と話し合い料理の商品化を進めていきたい」と話していました。

272/(金)