-

南大東島 大東太鼓碧会からの手紙

伊那市滞在の際には大変お世話になりありがとうございました。言葉にならないほどの感謝の気持ちで一杯です。

私達碧会は、現在中学生以下で30名、卒業生は100名を超える数になっています。今回お世話になった(招待の)8人と、自費参加の2人のメンバーはとても楽しい6日間を送ることができました。南大東島にはない広大な自然、山、大東島では冬の水のように冷たい川。米やとうもろこしなどの美味しい食べ物。沖縄では味わえない祭りの雰囲気。そして初めて体験した音楽花火。そのほか多くの体験をすることができました。

何よりも驚いたのは、実行委員会をはじめ皆様の過剰ともいえる歓迎振りで、お礼の言葉もみつかりません。

今回の訪問で子供たちは、長野県が大好きになったようです。帰りの飛行機の中でも「飛行機が引き返してくれないかなあ」「また絶対行く」「オレも」「私も」と話しているを聞いて、とても楽しかった良く分かり、連れて行って良かったという気持ちでうれしくてたまりませんでした。

碧会の子供たちは、伊那の子供たちとの約束があるようですし、話によると、2月頃にも来島の予定があるようなので、今後の親睦も含めた交流ができればいいなと、今から楽しみです。

碧会は10月15日には東京代々木において国際和太鼓コンテストに出場することが決まっていて、8名のほかにあと6名が参加します。家族も多数応援に行く予定ですので、もし時間の都合があえば、是非、応援をお願いします。

何度も同じ言葉になりますが、小林(史麿)会長をはじめ実行委員会の皆様には言葉には言い表せないくらい、感謝の気持ちで一杯です。今回参加した全員が同じ気持ちだと思います。数カ月前からの準備、6日間のもてなし、そして温かい歓迎を本当にありがとうございました。(※文中一部略)

招聘実行委員会、伊那市の皆様

大東太鼓碧会(文、川満廣司) -

南大東島、大東太鼓「碧会」

東京国際和太鼓コンテストに参加

05年夏、民間交流で伊那を訪れ伊那市民を魅了した南大東島の大東太鼓「碧会」が、15日から東京都代々木で開催される東京国際和太鼓コンテスト本選に参加する。

組太鼓青少年の部で、全国から選抜された10組の一つ。出演者には伊那市を訪れた8人に新たに6人が加わり、応援団を連れ立って島から上京する。出番は15日午後。

県伊那文化会館や小沢川沿いのお祭り広場で人々を魅了した荒々しい大東太鼓。人口1380人島で、中学生以下が30人も参加する同会のメンバーは、優勝を狙って現在、必死に練習を繰り広げている。「伊那で演奏したことで自信ができた」という子供も多く、島の期待も高い。

コンテストは、浅野太鼓文化研究所と東京新聞が主催する全国規模。組太鼓青少年の部のほか、大太鼓、組太鼓一般の部があり、著名な奏者による太鼓教室も同時開催される。

コンテストに向け、南大東島島民を伊那に招いた実行委員会のメンバーは、伊那市応援団を結成して会場である代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターに乗り込む予定だ。

なお、大東太鼓「碧会」から伊那市民に向け寄せられたお礼の手紙も掲載する。 -

シートベルト着用率の調査結果まとまる

県は6日、シートベルト・チャイルドシートの着用率調査の結果を公表した。ベスト1は中川村の100%、ワースト1は箕輪町の86・9%だった。

県内の平均着用率はシートベルトの運転席が95・8%(前回比1・3ポイント増)、助手席が91・9%(1・9ポイント増)。チャイルドシートは56・4%(4・6ポイント減)だった。

県は、着用率が悪かった市町村に対して月1回調査し、地元の警察署と一緒に取り締まりや着用指導をして、着用率を高めていきたいとしている。

調査はシートベルトが本年度3回目、チャイルドシートが2回目。9月下旬、各市町村の協力を得て調査。交通の多い地点1カ所を選び、車両1万3千台を対象にした。 -

みはらしファームのぶどうを韓国テレビ局が取材

先進的な日本の農業支援と新規就農者の取り組みをとらえよう窶狽ニ5日、伊那市西箕輪のみはらしぶどう園・いちご園に、韓国江原道春川市の地方テレビ局「春川NBC」のメンバーが訪れた。

若者の農村離れや農家の高齢化が進む韓国は、日本同様に担い手問題が深刻化している。政府は就農者支援を目的とする金利優遇制度を打ち出しているが、十分な成果は得られていないという。

来日の目的は、新規就農者の技術の習得から独立までを支援するさまざまな取り組みがある長野県の農業政策を知るため。韓国で行われていない“里親制度”や“インターン制度”を取材するため、上伊那農業協同組合のインターン制度を利用した砂町博之さん(22)や、退職後に就農した小池知志さん(65)が働く同園の取り組みを撮影した。

ディレクターの姜和佶さん(39)は「具体的取り組みから日本の農業のがんばりを感じた。韓国にも伝えたい」と語った。

6日は、小諸市の里親制度を取材する。 -

宮田村で園児や低学年児童がサッカーで熱戦

宮田村のサッカークラブチーム「トップストーン」は1、2日、第6回チャイルドカップを村民グラウンドで開いた。園児から小学生2年生以下の大会で、県内各地の60チームが参加。対外試合が限られる低学年の選手たちが、貴重な経験を積んだ。

幼い頃から試合の経験を積んで欲しい、と毎年開催。中南信が主体だが、東北信からの出場もあった。

キッズ(幼稚園、保育園)、小学1年、2年と各年代分かれて対戦。

小学1年はトップストーンAが見事に優勝し、地元の声援に応えた。小学2年のEブロックもトップストーンAが優勝、Bブロックも箕輪が優勝するなど、上伊那勢が大活躍した。

ドリブル競争やダッシュ、リフティングなどの個人種目もあり、上位入賞者にはメダルを贈った。本戦上位の結果は次の通り。

【1年A】(1)トップストーンA(2)サンチル(3)開智【同B】(1)鉢盛(2)山形(3)明善【2年A】(1)山形(2)南箕輪(3)開智【同B】(1)箕輪(2)塩尻西A(3)トップストーンB【同C】(1)NPICB(2)松本松島(3)塩尻東【同D】(1)諏訪(2)鉢盛A(3)飯島B【同E】(1)トップストーンA(2)辰野A(3)神川 -

南信の宅幼老所が集合

現場の悩み共有しよう

小規模ケア施設の現状と抱える悩みを共有しようと、南信の宅幼老所など21施設が集った実践報告会と交流会が1日、南箕輪村の大芝荘であった。南箕輪村の「かいご家」・伊那市の「ひなたぼこ」・宮田村の「わが家」が幹事を務め、県宅老所・グループホーム連絡会がバックアップした。昨年の諏訪での開催に続いて2回目。唐木一直南箕輪村長や県コモンズ福祉課・上伊那地方事務所厚生課職員も参加した。

実践報告会で飯島町「まんてん」の与曽井学さんは、家族が夜間介護しきれなくなった高齢者を対象にしたナイトケアの実情を報告。「本人と向かい合えば、家族も驚くほどキチンと夜を過ごすこともある」と話した。

諏訪市「あやとり」の阿部尚子さんは、収容定員を増やすと常駐管理者の増員が必要になるなど、「補助金削減の中で経営的な問題が多い。特に男性職員の確保難が大問題」と訴えた。

宮田村「わが家」の大石ひとみさんは、粗暴な振舞いが多くなった認知症の男性の介護実践をリアルに報告。「正直うまく行かなかったこのようなケースから、自分たちの弱さを学んで行きたい」と語った。

交流会では、介護保険法改定に伴う食材料費全額利用者負担が1日から実施されたこともあり、会場のあちらこちらで、これへの対応策をめぐる議論が沸騰。「負担分を値上げしなくてはやっていけない」「でも、法が変ったからすぐ利用者に負担してというのでは自分たちの気がすまない」など活発な意見が交わされた。

厚生労働省が補助金をつけるなどして推奨するパワーリハビリについても「大規模施設で1日30分パワーリハビリをやるより、小規模施設や自宅の日常生活の中で体を動かした方が実際に効果が大きい」などの疑問が多く出されていた。 -

県内上半期倒産89件

弁護士一任の信州林産

負債額、7番目東京商工リサーチの発表によれば、販売不振のため9月5日弁護士一任の手続きをとった信州林産の負債総額は9億1000万円で、県内の05年度上半期(4窶・月)で7番目の規模になった。倒産規模では7月に民亊再生手続きをとった山ノ内町の竜王観光の70億円、4月の飯山市斑尾高原開発の52億円、5月の塩尻市広丘ショッピングタウンの30億円が目立った。

同期の県内企業倒産整理状況は、負債総額が1000万円以上のもので、89件。前年度同期比で2件減、前年度下半期比で1件減だが、負債総額は、負債額10億円以上の大型倒産が6件発生し、総額で346億4900万円で、前年度同期比72億4500万円増、前年度下半期比100億5100万円増だった。

販売不振・既往のシワ寄せ・売掛金回収難を要因とする不況型倒産が73件で、全体の82%を占め、一部で景気回復が言われるものの実体経済の厳しさがうかがわれる数字となった。

業態別で建設業が36件と依然多数を占め、地域別では北信の33件に次いで、南信が21件と多かった。 -

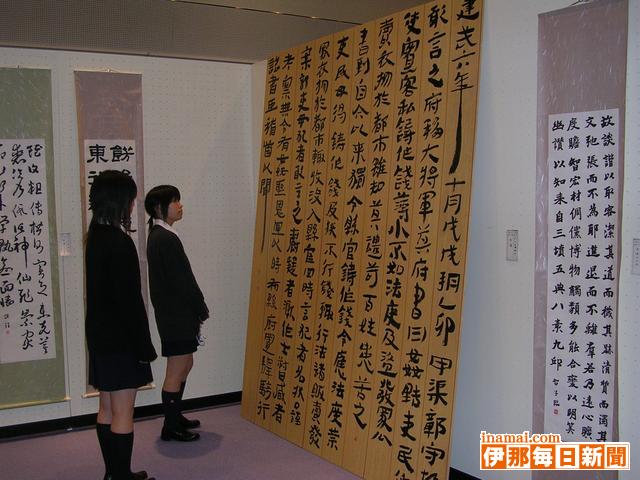

県高校書道展に330点余

県伊那文化会館展示ホール・小ホールで30日、第21回県高校書道展・第30回県高校書道教師展が始まった。書道部員330人の300点、教員35人の35点がそろう。10月2日まで。

県高校文化連盟書道専門部書道部会など主催。県内4地区の持ち回りで年1回開いている。

作品は書のほか、てん刻、刻字、木曽漆器への蒔絵が並ぶ。書は古典の臨書を中心に、行書、草書、好きな言葉などを題材にした漢字かな交じりなど。墨色がピンクだったり、横書きだったりする作品もあり、伊那弥生ケ丘高校の泉逸男教諭は「言葉、墨色、字の形などいろんな表現がある」と話す。

弥生1・2年生13人は中国の木簡を共同製作。長さ2・4メートル、幅20センチの板を10枚組み合わせ、油性ペンキを使って臨書で書いた。

また、書道展に先立ち、29日、弥生で書道部員の交流会があり、県高校総合文化祭=11月、下諏訪町=に出展する共同作品「信濃の国」を仕上げた。

開館は午前9時から午後5時(最終日3時)まで。入場無料。 -

権兵衛トンネルが開通したら木曽の自然を見に来て

横井剛さん(70)=木曽郡上松町在住

NPO法人「木曽ひのきの森」理事長

森の美しさで有名な木曽の中でも、特にその名の知れた上松町の赤沢自然休養林。官民の協力でこの森を守る。04年12月に認可が下りたばかりのNPO法人「木曽ひのきの森」の理事長だ。

「権兵衛トンネルが開けばすぐだからさ。伊那の人にも、赤沢の素晴らしさを、是非、見に来て欲しいよ」

伊那市富県出身。上伊那農業高校卒業と同時に当時の上松営林署(現在の木曽森林管理署)に就職。以来、半世紀にわたって、この森とともに生きてきた。

「伊那も良いところ。でも中アを越えればまた別の世界が広がる。それを知ってもらえればうれしい」

営林署に入った直後、尊敬する当時の署長牛山六郎氏から与えられた仕事は赤沢美林係。

江戸時代は徳川尾張藩の直轄。明治維新後は皇室の財産として、20年ごとの伊勢神宮造営の際に用材が切り出された。幹が太く、形質が良いヒノキが「大樹」と呼ばれる用材候補に選定され、台帳につけられた厳重管理された。戦後、国有林となってからも、むやみに切り出すのではなく、管理と保全をきちんとしたい窶狽ニいうのが赤沢美林係設置の意図だったという。「美林」という呼び方は明治時代の「神宮備林」にちなんだものだ。

趣味の写真が縁で奥さんとめぐりあい、上松町の横井写真館に婿養子。40歳で営林署勤めを辞めて、家業に専念した。

長野県営業写真家協会の理事を努める腕前。四季折々の赤沢の森の写真をとり続け、1992年には八十二銀行の行内誌に赤沢の写真と文章を掲載するなど、森の広報マンとして活躍した。その間も、営林署OBなどとともに森の保全やガイドを行い、NPO設立の際には「この人を置いてほかにいない」と理事長に推された。

「ヒノキなど木曽五木の森はそれは美しいもんだ。でも、10月中旬からの紅葉も素晴らしいよ。葉が紅くなるのと同時に赤い花が咲くマルバの木で、ヒノキの下が真っ赤になるんだ」

赤沢の四季を語り始めたら止まるところがない。春先のバイカオオレン、コブシ、5月のアカヤシオ、入梅の頃に咲くオオヤマレンゲ……。

特に、雨の中ひっそりと咲くオオヤマレンゲには思い入れが強く、上松町の町花に指定するために東奔西走したほか、地元だけでなく、伊那谷にまで、苗をプレゼントして広げようとしている。

「赤沢の300年生の森を、永久にこのまま残したい」という横井さん。「俺が伊那毎に出たら、同級生たちが『なんで木曽の奴が出てるんだ』って驚くだろうな」とニッコリ笑った。 -

信州ラーメン博に上伊那から2店が出店

「第1回信州ラーメン博」(実行委員会主催)=30日窶・0月2日・長野市のビックハット駐車場特設会場=に、上伊那から伊那市の麺屋「二八」、駒ケ根市の「らぁめん一兆堂」の2店が出店する。

麺屋「二八」(矢野浩文社長)は、利用客に好評な「ゆず塩ラーメン」をメニューとして出す。鶏がらスープをベースに、かつおだしをとり、鶏の油で濃くを持たせた特製のスープ。細めんを使用し、塩づけチャーシュー、ネギ、メンマなどを彩りよく仕上げる。

ゆずは好みの分かれるところだが、嫌いな人にも「こういうのもありだね」と言ってもらえるよう、自分の味で勝負する。

ラーメン店を始めて10年。利用客のラーメンの味に対する批評が厳しい中、地元で「おいしい」と喜んでもらいたいという思いでラーメンを作り続けている。

9月、3店舗目となる諏訪市の麺厨房「大将」オープンで慌しく、準備に時間が取れなかったが、当日は利用客の反応はもちろん、自分自身も楽しむつもりだ。

「一兆堂」(斉藤敬一店主)は、ラーメン博バージョンの「とんこつしょうゆラーメン」をぶつける。石臼ひき粉の細めんを使い、かんだときに小麦粉特有の香りが楽しめるのが特徴。トッピングはチャーシュー、ホウレンソウ、ネギ、のり。

当初、長野のラーメンを盛り上げる1つの祭りと考えていたが、ラーメン博に対する世間の意識が高く「押しつぶされそうなプレッシャーがある」という。

27日は定休日だったが、26日から寝ずにスープづくりに当たり、本番に向けて万全を期す。

期間中は、両店とも休み。

ラーメン博には県内21店(うち上伊那2店)が出店。塩、しょうゆ、みそなど個性的なラーメンがそろう。前売り券550円、当日券600円。営業時間は30日午前11時窶伯゚後8時、10月1日午前9時窶伯゚後8時、2日午前9時窶伯゚後5時。 -

日本スポーツマスターズ2005ソフトボール 「スーパァーロビンズ」ベスト8

伊那市を中心としたソフトボール愛好者でつくる壮年(40歳以上男子)チーム「スーパァーロビンズ」(矢島宏監督)は、日本スポーツマスターズ2005ソフトボール競技(23窶・5日、富山県)に県代表チームとして出場し、ベスト8の成績を残した。

日本スポーツマスターズはスポーツ愛好者の中で、競技志向の強いマスターズ世代(35歳以上)を対象とした祭典。ソフトボールは、45都道府県代表が3日間のトーナメントで王座を競った。

ベスト4進出を賭けた試合は、前回優勝の静岡県代表チームと対戦し、惜しくも2対4で負けてしまった。

矢島監督は「全国大会未経験者が半数の中、経験者もサポートに回り、皆が与えられた役割を果し、持てる力を発揮し、のびのび委縮せず試合に臨めた」とベスト8にも満足。「これからもハイレベルな練習を続け、力を付けていきたい。まだまだ上を狙えるチーム」と来年の大会に向け気合も入る。 -

緑十字銅章の表彰伝達

全日本交通安全協会の交通栄誉章「緑十字銅章」の表彰伝達式が26日、伊那署であった。管内の交通功労者5人、優良運転者6人に表彰状を贈った。

冒頭、伊那安協の田中邦一会長は受章者を紹介し「仕事や家庭がある環境で、運転マナーの模範を示すなど活躍の実績が受章につながった」と引き続き、安全で快適な車社会のための支援を求めた。

受章者を代表し、交通功労者の酒井房子さんが「目配り、気配り、心配りで、日々の交通安全運転に努めたい」と述べた。

受章者は次の皆さん(敬称略)。

◇交通功労者=酒井房子(61)伊那安協女性部長・伊那市東春近、福沢英雄(65)前山寺安協会長・伊那、加藤英利(73)箕輪町安協松島支部長・箕輪町中箕輪、伊藤昌一(70)南箕輪村安協副会長・南箕輪村、宮下光一(67)安全運転管理者上伊那支部理事・伊那市伊那部

◇優良運転者=小口房雄(74)元伊那安協専務・伊那市美篶、登内一夫(64)前手良安協会長・伊那市手良、久保田正昭(63)前美篶安協会長・伊那市美篶、田中敏子(58)箕輪町安協女性部副部長・箕輪町福与、赤羽澄子(52)元南箕輪村安協女性部副部長・南箕輪村、前田裕敏(58)安全運転管理者協会上伊那支部東部部会副会長・高遠町上山田 -

伊那で北信越レディース大会

第18回北信越レディース卓球大会が24、25日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館などであった。日本卓球協会など主催、県レディース卓球連盟主管。

レディースの技術向上、普及を目指す大会に長野、新潟、石川など5県から約360人が参加し、1日目に個人戦(ダブルス)のトーナメント、団体戦の予選リーグ、2日目に団体戦の決勝トーナメントを展開。団体戦全82チームのうち、上伊那からは13チームが出場した。

上伊那関係の結果は次ぎの通り

【団体戦2位トーナメント】(2)上伊那フレンド(3)南箕輪マーガレット

【団対戦4位トーナメント】(3)南箕輪リリーズ -

高校改革プラン推進委員会(8)

第3通学区の高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)が22日、諏訪市の諏訪実業高校であった。同通学区での多部制・単位制高校の方向性を議論。制度の検討には専門的知識が必要窶狽ニし、教育を専門とする委員で部会をつくり、その中で単位制・多部制のたたき台を作成することを決めた。

3月に示された高校改革プラン検討委員会の最終報告は「多部制・単位制高校は、各通学区ごと整備することが望ましい」とし、県教育委員会のたたき台は、箕輪工業高校全日制を転換候補としている。

こうした高校をつくるには、地域の受け入れ体制が不可欠窶狽ニして、生涯学習の場の設置や現場実習の導入などによる魅力づくりを提案する委員もいたが、制度の柔軟性から「どのように設置すればよいか具体的に見えない」と戸惑う委員もいた。池上委員長は教育を専門とする委員と、一般の委員との認識差に触れ「専門的部分が多く、小グループで検討を進めたい」と提案。互いに理解して進めて行くためにも必要窶狽ニ了承した。

池上委員長は、単位制・多部制高校の具体的規模や教科内容に関する具体案の検討は、教育を専門とする委員でつくる部会にゆだね、10月末までに結果を得たいとしている。

統廃合対象校の具体的絞り込みは、11月末から12月初旬になる見込みだという。 -

地価調査の結果を公表

県は21日付で、05年地価調査の概要を公表した。県内102市町村の509地点で調査した結果、対前年平均変動率は全用途でマイナス4・9%と、9年連続の下落となった。上伊那10市町村の住宅地、商業地も下落している。

住宅地は、軽井沢町が上昇、1地点で横ばいだったが、それ以外は下落。

商業地調査は、すべての地点で下落。郊外型量販店の進出などで、既成の商業地は下落幅の拡大がみられるものの、継続調査地点の市町村約6割が下落幅が縮小または同率となっている。

伊那市で変動率が大きかったのは山寺八幡町(商業地)がマイナス8・6%、標準価格7万7200円、駒ケ根市(準工業地)が福岡の国道153号線西側のマイナス6・2%で3万7800円。

市町村別の平均変動率(下落)は、住宅地が伊那市3・6%、駒ケ根市3・3%、高遠町1・6%、辰野町6・1%、箕輪町3・9%、飯島町2・2%、南箕輪村2・3%、中川村0・2%、長谷村0・5%、宮田村2・9%。

商業地が伊那市8・6%、駒ケ根市5・9%、高遠町5%、辰野町6・3%、箕輪町6・2%、飯島町3・1%、南箕輪村6%、宮田村5・1%だった。中川村、長谷村は基準地が設置されていない。 -

長野県商工連合会 女性部研修会

長野県商工連合会女性会は14日、伊那市のプリエキャスレードで研修会を開いた。県内の19会議所から約100人が参加し、事例発表ジャーナリスト河野實さんの講演があり、伊那女性会の久保田育子会長(加藤新聞店)も「女性会新規事業の取り組みと活動を通じて」をテーマとした事例発表をした。

久保田さんは、新聞店にアルバイトにくる子どもとのやり取りを通して、体験学習がいかに人を成長させるかを実感。それを生かし、伊那女性会も体験を重視した活動に取り組んできたという。

伊那まつりの時は、女性会でドラゴンおどりに挑戦。50歳以上には難しい窶狽ニ言われていた踊りに敢えて挑戦し、おどりコンテストにも参加。結果、見事優勝した。

久保田さんは「チームワークが良く、良く笑うことが優勝につながった」と話し、最後はメンバーと共に歌を披露するパフォーマンスで、会場をわかせた。 -

05衆院選 当選、一夜あけて

宮下一郎氏インタビュー

「12万票は予想もしなかった数。構造改革の必要性と、それを進める際に地域の活性化を重視したいという私の訴えを多くの人々に理解していただけた結果と受け止めている。責任の重さを感じる」

11日投票の衆院選長野5区で大量得票で再選を果たした翌朝、宮下一郎氏(47)は、やや緊張した面持ちで報道陣の共同インタビューに応じた。

郵政民営化をはじめ、年金・社会保障制度・税制・などの構造改革を進め、憲法改正の議論も開始することが当面の課題とした上で、2期目に力を入れたい問題として第1に、「WTOの農業交渉とりまとめの方向付け」を上げた。日本農業を守りながら諸外国と折り合いをつけると同時に、政府の食料・農業基本計画に盛り込まれた認定農業者の要件などを「地域の実情にあった形で調整する必要がある」との考えだ。

第2は「適切で効率的な社会資本整備」。特に建設業界が厳しい状況に置かれている中で、「小さな政府を目指した改革を進める以上公共投資の減額はやむをえない」とした上で、「安心して生活できるよう必要な公共事業を選定して効率的に進めるようにしたい」と述べた。

これらは「選挙中に有権者と話す中でその必要性を強く意識したものだ」という。

小泉首相が唯一の争点に掲げた郵政民営化については、「党内議論の積み重ねの欠如を指摘し、中山間地の郵便業務と貯金・保険の窓口業務の保証を求めて政府案に反対し・修正を迫ったことで、地域の代表としての責務を果たせたと思う」とした上で、次期国会に法案が再提出された場合には、「法案の不備な点などをできる限り修正したい」と言葉を選んだ。

自身予想しなかった12万票の得票。全国的にも自民党歴史的圧勝に終わった今回の選挙だが、それについては「日本がギリギリの正念場に立たされていることの理解が広がり、改革の必要性を分かっていただけた」と総括。「小さな政府を目指した改革を断行すると同時に、地域活性化を図る視点を貫いて行きたい」と結んだ。

前夜は、支持者らへのあいさつの後、奥さんの昌子さんと二人で「じんわり勝利を喜んだ」。「妻も頑張りましたから……」。「大勝利なのに表情が硬いですよ」などと報道陣から突っ込まれていたが、この時はさすがに柔らかい笑顔になった。 -

05衆院選長野5区

宮下一郎氏、圧勝で再選

第44回衆院選は11日、全国一斉に投票が行なわれ、即日開票の結果、小選挙区長野5区では自民党前職の宮下一郎氏(47)が、次点の民主党新人・加藤学氏(36)に4万7520票の差をつける圧勝で再選を果たした。投票終了直後に当選確実が打たれると、宮下氏の事務所は喜びの声に包まれた。共産党新人の三沢好夫氏(61)は、保守2党制への流れに埋もれた形になった。

全国的にも郵政民営化推進を前面に押し出した「小泉劇場」の演出が効を奏し、自民党と公明党の与党で圧倒的に過半数を占める圧勝をおさめたが、長野5区でも同様の形になった。

5区の投票率は75・86%で、前回(03年)の71・55%を約4・3ポイント上回った。

宮下氏は今回の解散・総選挙の焦点だった郵政民営化法案に衆院での採択直前まで反対し、「自説の多くが法案修正に取り入れられた」として採択時では賛成に回る事前の経緯をたどった。選挙戦ではその経緯を「地方の視点から首相に対しても言うべきことは言う姿勢」として押し出し、「一年生議員とは思えない活躍ぶり」を強調。森喜朗元首相、安倍晋三党幹事長代行、福田康夫前官房長官などが次々と伊那谷に入って、「将来を担う逸材」と評価して見せるなど、「政権中枢への近さ」を印象づけた。懸案だった青壮年層での支持の拡大も、伊那青年会議所時代の同期生を中心にサポーター組織が結成されるなど、一歩前進。前回より約1万1500票を上乗せした。

民主党の加藤氏は、「頑張っている者が報われる政治」を掲げて連合上伊那・飯田地協の全面的バックアップを受けたが、地元候補擁立を求める声も出る中、民主党の5区での候補者選定が遅れたことが影響し、宮下氏追撃の体制が整わなかった。

2度目の挑戦になった共産党の三沢氏は、年金・増税・憲法問題を正面に掲げた「自民も民主も庶民泣かせの根は同じ。確かな野党、共産党を」と呼びかけたが、前回と同じく組織票を固めるに留まった。 -

伊那市でリトルシニア信越連盟秋季大会

全日リトル野球協会リトルシニア信越連盟主催の05年度秋季大会が11日、伊那市の県営、市営球場など4会場で始まった。「伊那ファイターズ」は初戦、新潟県ブロック「新発田」に5対2で勝利。2回戦は負けたものの、大会を盛り上げた。

リトルシニア(中学生の硬式野球)の技術向上・普及などを目指す大会。信越連盟の新潟、東北信、中南信ブロックから代表チーム、計16チームが出場し、トーナメントで競う。

初日、県営球場の1試合目に伊那ファイターズが登場。五回裏、1点を追う伊那は、主戦・佐々木直之(箕輪3年)の左翼越え2塁打を口火に3得点し、勝利を決定付けた。

逆転の場面はクロスプレー。桜井望(東部3年)の安打にランナーの安西隼大(高遠3年)がホームに戻ると、会場が一気に盛り上がった。我が子を応援する保護者たちからは熱い声援がわいた。

2回戦は東北信ブロック「飯山」と対戦し4対3の接戦で敗北した。 -

長野5区当選 宮下一郎氏(自民前)の歓びの声

急な解散から始まった2回目の選挙は大変厳しい戦いとなったが、気を引き締めて頑張った。多くの方の支援で勝つことができて感謝しているとともに、2期目の仕事に向けて重い責任を感じ、決意に燃えている。

選挙戦を戦う中で、地域の元気、活性化を一貫して訴えてきたことが理解されたと思う。争点だった郵政民営化には基本的に賛成の人が多いとの感触を得た。民営化すると田舎の郵便局はなくなってしまうのではないか窶狽ニの心配の声も聞いたが、こういうマイナスの面はきちんと手当てし、やってよかったと言われる改革にしなければならない。民営化をはじめとする構造改革を進め、現在の難局を乗り切っていくよう努力したい。 -

三沢好夫氏(共産新)の敗戦の弁

結果では期待に応えきれなかったが、国民の暮らし、平和を守るという党の主張が大勢の皆さんの共感を得たことは前回に比べて、その市町村でも強く感じた。

年金・福祉・暮らしなど深刻な問題が国民の中にある中、それにどう応えるか訴えてきたし、手応えもあった。伊那谷では憲法9条を守ることに関する国民の期待も今まで以上に力強く感じた選挙だった。私たちの役割も一層増している。

これらの問題への期待に応えられるよう、これからの頑張っていきたい。 -

加藤学氏(民主新)の敗戦の弁

予想外だ。なぜこんなに自民党が強いのか?宮下さんには圧倒的な組織力があり、私は名前が浸透しなかった。小泉さんのパワー、マスコミの報道姿勢、宮下さんの組織力の前に敗れた。時間があってもっとキチンと話をすることができれば、小泉さんのやり方では地方は良くなっていないことは分かってもらえたはずだ。まともに考えれば、このような郡部で自民党が票を延ばす要素はない。郵政民営化反対と言いながら賛成票を投じた宮下さんが当選するのはおかしいと思う。今後も、この地で私の意思を浸透させるために、地道に人と合う機会を増やし組織を作り上げていきたい。

-

信州ねんりんピック(2)

県長寿社会開発センターなどが主催する信州ねんりんピックが10日、伊那市の県伊那文化会館であった。県内各地から約1200人が集まり、功労者表彰や講演、活動発表をした。

南信で活躍する4文化団体が、それぞれ活動を発表した。伊那市の「メダカグループ」は“富士の歌”など、日ごろ練習している3曲を披露。童謡“ふるさと”は、会場にも参加を呼びかけ、一緒に合唱した。

練習は厳しいですか窶狽ニの司会者の質問に「厳しいよりも楽しい。ぜひ男性にも参加してほしい」と参加者の一人は語った。

また、伊那公民館の高齢者教室も大正琴を披露した。

脳卒中から復帰した真屋順子さんの講演会もあり、若い年代の来場者も多かったため、例年になく大盛況だったという。

表彰は次の通り。

◇県長寿社会開発センター表彰▼賛助会員=高橋大八(伊那市)▼賛助会員グループ=ほのぼのグループ(伊那市) -

今日、衆院選投票

小泉式「構造改革」への伊那谷住民の審判は?第44回衆院選は今日11日、投票が行なわれる。候補者名で投じる小選挙区長野5区(定数1人)と、政党名で選ぶ比例代表北陸信越ブロック(定数11)の2つの選挙と、罷免する裁判官に×印をつける最高裁裁判官国民審査(第20回)が同時に行われる。

長野5区では、届け出順に、共産党新人の三沢好夫(61)、自民党前職の宮下一郎(47)、民主党新人の加藤学(36)窶狽フ3氏が立候補している。30日の公示以来、各派政策を打ち出し舌戦を繰り広げてきたが、小泉内閣の進めてきた「構造改革」に伊那谷有権者がどのような審判を下すかが注目される。

投票は、5区合計で349カ所の投票所で、午前7時から一部を除き午後8時まで受け付ける。駒ヶ根市の4カ所、高遠町の5カ所、飯島町の3カ所、中川村の2カ所、長谷村の1カ所は投票締め切り時間が繰り上げられる。

有権者数は5区合計で29万4731人(9月2日現在)。 -

信州ねんりんピック開催

高齢者の文化・芸術活動やスポーツの祭典「信州ねんりんピック」の作品展示が、9日から伊那市の県伊那文化会館で始まった。

文化・芸術活動やスポーツ参加などを通して、高齢者の生きがいや健康づくりにつなげようと、県内の高齢者を対象としたイベント。県長寿社会開発センターなど主催。

17年目の今年は、南信地区で文化プログラムを担当。手工芸、書など、全6部門に、261点の応募があり、南信からが最も多かった。90歳以上の応募もあり、日本画を出展した人の中には、100歳の男性もいた。

県内各地から訪れた多くのお年寄りは、それぞれの作品を見比べ「素晴らしいね」などと話していた。

展示は10日の午後4時まで。

また10日は、県伊那文化会館で式典があるほか、県伊那合同庁舎や伊那市駅前ビルいなっせなどで囲碁・将棋大会もある。

作品展の上伊那の受賞者は次のみなさん

◇手工芸の部▼奨励賞=土川トメノ(駒ケ根市)

◇書道の部▼奨励賞=中谷寛(辰野町)

◇写真の部▼奨励賞=櫻井益次(伊那市)

◇日本画の部▼長野県老人クラブ連合会会長賞=有賀勉(駒ケ根市)▼奨励賞=宮原喜美男(伊那市)

◇洋画の部▼長野県老人クラブ連合会長賞=小坂文江(伊那市)▼奨励賞=波多野ミツ(伊那市)

◇彫刻の部▼長野県長寿社会開発センター理事長賞=宮澤徹(宮田村)▼長野県老人クラブ連合会会長賞=鈴木和昭(飯島町)▼奨励賞=久保田順子(伊那市) -

第7回高校改革プラン推進委員会

第3通学区高校改革プラン推進委員会(池上昭雄委員長)の7回目が9日、伊那市の生涯学習センターであった。地域ニーズに応じては変更もありうる窶狽ニしつつ、県教育委員会のたたき台で対象外だった諏訪地区でも1校を統廃合し、原則的に諏訪、上伊那、下伊那各地区で1校削減を目指す方針を決めた。

県外への流出が多い反面、他地域からの流入も多い諏訪地区の特徴を信州大学の北原曜教授は「ほかより普通科の募集定員が多く、多数の流入があるのに定員割れが目立つ」と指摘。下諏訪向陽高校や岡谷東高校は、1クラス以上が他地域の生徒でうまっており、クラス余剰も生じているため「現状に問題があり」とした。

諏訪地区の委員は「諏訪は普通科重視の傾向があり、クラス余剰は、学級数減で対応できるため、削減対象にはならない」「削減は今以上に流出を促し、基本的な問題解決にはならない」と反発したが、小坂樫男伊那市長は「第3通学区はそれぞれ独立しており、どこへでも通学できるわけでもない。高校生が地元でそれなりの教育が受けられることが大切で、各地区が1校削減を検討することも必要」と主張。池上委員長も「諏訪地区でも1校ありきという方向で検討していきたい」とした。

一方で地域的背景を考慮し「ニーズに応じた見直しはある」として、変更の余地を残したが、一部委員には不満を残す形となった。 -

加藤候補の上伊那総決起大会

衆院選長野5区に立候補している民主党の加藤学候補の上伊那地区総決起大会が8日夜、箕輪町の箕輪文化センターで開かれた。集まった約350人を前に、加藤候補は「暴走列車・ス小泉号・スを何とか止めて、庶民の手に政治を戻したい」と支持を求めた。

小泉政権後、国内は貧富の差が拡大したと指摘。借金や天下りなど国の失政を民間に転嫁しようとしていると痛烈に批判した。

「本当に必要な年金や教育問題などをしっかりやるのが、これからの政治」とも訴え、民主党への政権交代をアピール。

「台風が来て選挙の風向きもかわってきた。必ず勝てる。勝たせて欲しい」と訴えた。

応援に駆けつけた津田弥太郎参院議員は、緊張気味の加藤氏に「がくちゃん、あんまり厳しい顔していたら一票入れてもらえないよ」と喝を入れ、「郵政民営化は大増税のための隠れみの」と自民党批判を繰り返した。

羽田雄一郎参議も政権交代を強く訴え、加藤派選対の小林利一幹事長は「手の届くところまで追い上げている」と戦況分析し、口コミによる最後の支持拡大を求めた。 -

05衆院選 あす投票

各派「最後のお願い」へ第44回衆院選は11日投票日を迎える。全国の小選挙区300議席と11ブロックの比例区180議席に座るのは誰か?

小選挙区長野5区には、三沢好夫(61)=共産党・新人、宮下一郎(47)=自民党・前職、加藤学(36)=民主党・新人窶狽フ3人(届出順)が立候補。各派30日の公示以来、遊説や個人演説会で精力的に政策を訴えてきた。

比例区北信越ブロックには自民党21人、民主党18人、公明党2人、共産党3人、社民党5人、国民新党3人の名簿が届け出られている。宮下氏と加藤氏は重複立候補している。

郵政民営化法案の参院での否決を引きがねにした今回の衆院解散・総選挙。「構造改革」を進める小泉自民党政権に対して国民がどのような判断が下すかが注目される。

三沢派は、「小泉指揮構造改革は庶民いじめの最悪の政治」として、年金制度・増税問題・改憲問題を前面に打ち出し、「自民党も民主党も大企業・米国べったりは同じ。確かな野党=共産党に一票を」と呼びかける。

宮下派は、「郵政民営化を軸にして『小さな政府』を目指す構造改革を止めるな」と呼びかける。特に中山間地・地方の視点からの改革が重要と強調。森喜朗元首相、安倍晋三党幹事長代行、福田康夫前官房長官ら自民党の有力者が次々と伊那谷に入り、宮下氏の政権中枢への近さを浮き彫りにしていた。

加藤派は、「郵政民営化一本の自民党は争点隠し」として、年金・社会保障制度や増税問題など全般について民主党のマニフェストにそって主張を展開。「2世・3世議員による独り善がりな政治を続けるのか、真に頑張っている者のための政治を行うのか、政権交代を迫る選挙」と呼びかけて、5区内を走り回った。

第5区の有権者29万4731票(9月2日現在)はどう動くか?

各陣営は今日1日、「最後のお願い」に走り回る。 -

日本禁煙友愛会の冊子できる

日本禁煙友愛会はこのほど、冊子「創立50周年の歩み」を2500部作り、各支部役員らに配った。

冊子=A4判、44ページ=は50周年の節目に合わせ、これまでの歩みを残し、次代につなごうと作成した。創立の経緯をはじめ、禁煙憲章の制定、禁煙健康運動、社会福祉運動などをまとめた。世界保健機構からの表彰、県知事への小中高生の禁煙教育の陳情、旅行などの写真も掲載。「禁煙会歌」「禁煙行進曲」禁煙童謡「バイバイタバコ」など禁煙を促す曲も紹介される。

創立から2回、本部の引っ越しで「不要と思われる資料は破棄され、完全な50年誌とはいえないが、これが精一杯の記録」としている。

禁煙友愛会は1955年8月、伊那市小沢の故小坂精尊氏が禁煙で健康を取り戻したことをきっかけに創立。会員は県内を中心に、3万2千人。伊那商工会館内に本部を置く。 -

オール信州マレットゴルフ大会

オール信州マレットゴルフ大会が6日、箕輪町のながた自然公園マレットゴルフ場ながたコースであった。上伊那を中心に全県から180余人が集まり、36ホール、パー144のコースを楽しんだ。上伊那平成会主催、伊那毎日新聞社など後援。

愛好者が親ぼくを深める大会で13回目。毎年、全県から楽しみに訪れる常連プレーヤーも多いという。

ながたコースは今年の5月末に9ホールを増設。上り下りの差が多い難コースで、初めてプレーする参加者も多く、OBが続出するなど苦戦していた。

片桐守会長(76)=同町木下=は「マレットゴルフは老若男女を問わず、和気あいあいと楽しめるスポーツ。健康増進のためにも、今後ますますこういう機会を持ってやっていきたい」と話す。

結果は次の通り。

▽総合優勝=林その子(諏訪市)117

▽男子 (1)中條清志(辰野町)118(2)樋口明勝(辰野町)121(3)唐沢恒司(伊那市)121(4)片桐守(箕輪町)122(5)山口忠(松本市)122(6)酒井孝夫(松本市)122(7)赤羽忠男(辰野町)122(8)小林岩夫(伊那市)123(9)小沢恒二郎(伊那市)124(10)柏原和夫(駒ヶ根市)124

▽女性 (1)白鳥栄子(伊那市)118(2)山口ひで子(駒ヶ根市)122(3)北林志げ子(伊那市)125(4)中島きくゑ(箕輪町)126(5)星春美(松本市)126(6)唐沢シゲル(伊那市)127(7)早川タエ(塩尻市)127(8)御子柴富子(塩尻市)127(9)藤堂のり子(諏訪市)127(10)山田ツユ子(箕輪町)129

151/(木)