-

中央区交通安全協会 交通安全音頭披露

伊那市の中央区交通安全協会は、高齢者の事故防止につなげようと交通安全音頭を3日、披露しました。 JA上伊那本所で開かれた中央区の敬老会の中で、中央区交通安全協会のメンバー8人がステージで発表しました。 交通安全音頭は、歌手の都はるみさんの曲で、飲酒運転やスピード違反をしないなど注意を呼び掛ける歌詞となっています。 メンバーたちは、ステージに上りオリジナルの振りをつけて発表していました。 中央区交通安全協会の平邦彦(たいらくにひこ)会長は「夜間出歩く時は夜光反射材を身につけてください」などと呼び掛けていました。

-

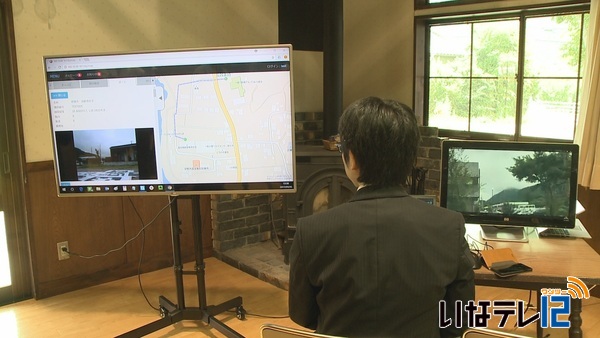

物流用ドローンの検証実験

自動運転による荷物を搭載したドローンの機体姿勢制御や遠隔監視・確認システムの検証実験が6日、伊那市長谷で行われました。 実験は、ドローンを活用した物流を進める国土交通省、研究、開発をしている東京大学とブルーイノベーション㈱、会場を提供している伊那市が行っています。 今回は、実験は今年3月に実施した実験に次ぐもので、今日は、ドローンポートと呼ばれる着陸地点を目印に自動で降りられるシステムの遠隔監視などの検証をしました。 道の駅南アルプス村長谷から離陸したドローンがおよそ400メートル離れた高齢者住宅に向け自動飛行しました。 今回は、道の駅内にある南アルプス長谷ビジターセンターに監視システムが設置され、監視員がドローンの様子を確認しました。 このシステムは、東京大学とブルーイノベーション㈱が共同開発したもので、風速や飛行状況、ドローンポートの状況が監視できます。 離陸からおよそ5分後、無事に高齢者住宅に着陸しました。 他に、ドローンポートに人が侵入した際に、機体が着陸しないように制御する実験も行われました。 ドローンポートに、センサーがついていて、Wi-Fiで機体に情報が通知される仕組みとなっています。 人が侵入している間は上空およそ40mでホバーリングし、人がいなくなると自動で降りてくるシステムとなっています。 物流用ドローンをつかった実験は11月にも長谷で行われることになっています。

-

伊那美術会 大作並ぶ

伊那美術協会の会員作品「第93回伊那美術展」が伊那市の伊那文化会館で開かれています。 展示会は、上伊那の美術愛好家が集い、日本画・洋画・彫刻・工芸の4部門の作品を一同に発表する場として開かれています。 各賞を決める審査の結果、最高賞にあたる伊那美術協会賞には、伊那市高遠町の丸山勝己さんの作品「ブロッコリー」が選ばれました。 調和のとれた色彩表現が評価されたということです。

-

西箕輪小学校6年生 羽広菜かぶの種まき

伊那市の西箕輪小学校の6年生は、総合的な学習の一環で5日、学校近くの畑に羽広菜かぶの種をまきました。 この日は、6年すぎ組の児童32人が種をまきました。 これは、伊那市教育委員会が進める「暮らしの中の食」の一環で行われているものです。 4年生の時に、児童の祖父から羽広菜かぶの種をもらったことをきっかけに栽培を始め、今年で3年目です。 この日は、種を蒔く場所にメジャーをひき、20センチ間隔に2粒ずつ蒔いていきました。 去年は、収穫したカブを味噌で漬けて自分たちで味わった他、指導してくれた地域住民に振る舞ったり、参観日などで販売したということです。 すぎ組では今年、多くの人に羽広菜かぶについて知ってもらおうとパンフレット作りに取り組んでいます。 地元農家や信大農学部の教授にインタビューを行い、9月中を目途に完成させる予定です。 羽広菜かぶは、11月に収穫する予定です。

-

地域支え合い拠点施設 伊那市荒井にオープン

お年寄りから小さい子どもを持つ母親まで、地域の様々な世代の人たちが寄り合うことができる施設が5日、伊那市荒井にオープンしました。 開所したのは、「助っ人ぜんさん伊那『あらい』」と名付けられた施設です。 地域の誰もが立ち寄ることができる「寄り合いの場」を目指して、空家になっていた古民家を活用してオープンしました。 この日は、立ち上げに向けて活動してきたメンバーや地域の人達が訪れて開所を祝いました。 東京都に本部を置く、一般社団法人「全国育児介護福祉協議会」では、お年寄りの活躍の場をつくることで、元気なお年寄りを増やし、地域を元気にしていこうと、今年から全国各地で拠点づくりに取り組んでいます。 伊那市荒井の荒井利恵さんが活動に賛同し、伊那市にも拠点を作ろうと立ち上げたもので、全国では2か所めの拠点施設となります。 荒井さんは「60、70、80代でも元気に働けるお年寄りがたくさんいる。そういう人達に地域のお年寄りの家に出向いてもらい、話をしてもらうだけでも違う。参加したお年寄りはやりがいを見つけることができるし、来てもらったお年寄りは喜びを感じることができる」と話していました。 誰もが立ち寄ることができ、介護予防活動や、お楽しみ会、食事会など様々なイベントに参加することができます。 活動に賛同する人、やりがいを求めている人は、家事手伝いなどのボランティアに参加することができます。 施設の運営費は地域で家事に困っている人の家を訪問し、有料で家事手伝いをすることで賄っていくということです。 訪れたある女性は「私ももうすぐ70代になる。ここで元気をもらって、その元気を誰かに与えてあげる―そんなことができる施設なのかな、と感じました」と話していました。 助っ人ぜんさん伊那「あらい」では、今後も様々な取り組みを行っていく計画で「困り事がある人、地域の寄り合いの場を求めている人、いろんな人に寄ってもらいたい」と話しています。

-

老松場一号墳「前方後円墳の可能性高い」

伊那市東春近の老松場古墳群の一号墳は、5世紀前半頃につくられた前方後円墳であると関西大学の研究チームが3日発表しました。 前方後円墳の発見は上伊那では2例目となります。 3日は、調査を行った関西大学の米田文孝教授や研究室に所属するメンバーが調査結果の説明を現地で行いました。 測量調査の結果、古墳は前方後円墳である可能性が高いことがわかりました。 また、後円部分が前方部より高い事から、5世紀前半頃につくられたものだという事です。 米田教授は「これまで県内では3世紀末や、6世紀頃のものは発見されていたが、今回の発見は空白の5世紀前半を伺い知る事ができるもので、地域にとって大きな価値がある」と話していました。 関西大学と伊那市教育委員会は共同で今年度から3か年計画で老松場古墳群の調査を行っています。 来年度は、測量に加え、一号墳の構造や作られた時代などをさらに詳しく調べる計画です。

-

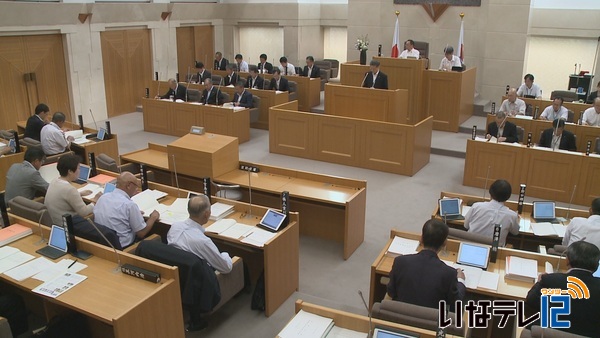

市議会 六道原工業団地用地取得 議案提出

伊那市議会9月定例会が、4日に開会し、美篶の六道原工業団地の用地取得に関する議案など26議案が提出されました。 今議会には、六道原工業団地の用地取得について、取得と造成にかかる費用1億3,600万円が特別会計に、下水道や道路整備などにかかる費用3,300万円が一般会計にそれぞれ補正予算案として計上されています。 取得を目指すのは、美篶六道原運動場に隣接するおよそ1万1,200平方メートルの土地です。 JA上伊那が肉牛の生産に使用していた民有地で、土地の価格は8,600万です。 この土地を取得した場合、市が保有する産業用地は7万5,000平方メートルとなります。 この件について、日本共産党伊那市議団は、「市には5万平方メートル以上の産業用地は保有しないとの基本方針があり、今回の事案は逸脱しているのではないか」との質問が出されています。 市は、「現在所有する用地が売れた場合、新たに取得するのに一定の期間がかかるため」と説明したのに対し、共産党議員からは「たらればの話ばかり。基本方針や基準に基づくべきだ」と意見が出されました。 用地取得に関する議案は、経済建設委員会に付託されました。 今議会には他に、南アルプスむら長谷の駐車場整備にかかる費用2,600万円を盛り込んだ補正予算案などが提出されました。 伊那市議会9月定例会は、13日から一般質問、19日から委員会審査が予定されていて、26日に委員長報告、採決が行われま

-

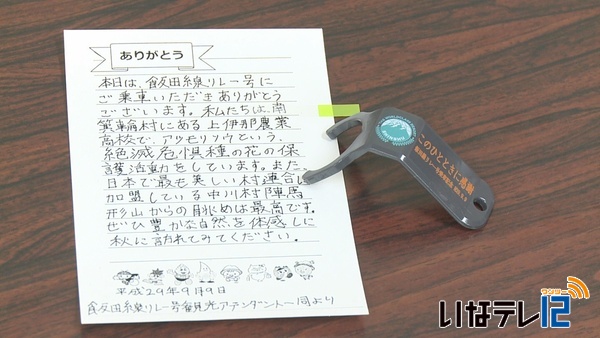

飯田線リレーの記念品が完成

信州ディスティネーションキャンペーンに合わせて9日に運行する観光列車「飯田線リレー号」に乗車する人に、地元企業が作った記念品のペットボトルフォルダーが贈られます。 ペットボトルフォルダーは、ポケットやストラップにかけることができます。 4日は、イベント列車内で観光案内をする人を対象とした観光アテンダント研修会が伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、その中でお披露目されました。 伊那市富県で製品設計を行っている有限会社スワニーが200個作りました。 飯田線リレー号は、新宿発の特急「木曽あずさ号」に接続する臨時観光列車で、辰野駅から駒ヶ根駅までを運行します。 9日が最後となる飯田線リレー号では、仙丈ヶ岳や千畳敷にちなんで「1000のありがとう」をテーマに実施します。 取り組みとして、高校生たちが書いた手紙と記念品を入れて感謝の言葉を届ける他、伊那市駅と駒ヶ根駅でジャズの演奏などでもてなす計画です。 信州ディスティネーションキャンペーンはJR各社と県、市町村が連携した大型キャンペーンで、飯田線リレー号は、7月と8月の2回行われ、およそ240人が乗車しました。 上伊那地域振興局によりますと9日は、130人が乗車するということで「記憶に残るイベントとして幕を閉じたい」と話していました。

-

各地で地震を想定した訓練

伊那市、箕輪町、南箕輪村で大規模な地震を想定した防災訓練が3日、行われました。 伊那市では、伊那中学校を主会場に行われました。 今年は、伊那中学校の生徒も一緒に訓練に加わり避難支援や救護などに参加しました。 訓練は、震度6弱の地震が発生した想定で行われ、午前9時に荒井・西町の地区の住民が中学校のグラウンドに避難し、避難状況を報告していました。 体育館では上伊那医師会による、けが人の処置の優先順位を判断するトリアージが行われました。 グラウンドでは、災害時に使用する車両や人命救助のための資材の展示が行われた他、体験コーナーも設けられました。 参加者は、訓練用の消火器を使って放水したり、火災時の煙を体験していました。 主会場となった伊那中学校には、およそ1,100人が集まり子どもたちや地区住民が防災に関する知識を深めていました。

-

伊那部常会 災害弱者避難誘導訓練

伊那市西町の伊那部常会は、障害者や高齢者などの災害弱者の避難誘導訓練を行いました。 こちらは、伊那市西町の弥生ケ丘高校近くにある、障害者のグループホームです。 朝7時、緊急地震速報がなると避難を開始しました。 7月に開設したこのグループホームには、利用者3人が住み、常駐の世話人が1人います。 組ごとに安否確認を行ったあと、近くの春日公園へと避難しました。 グループホームに住む有賀美里さんも地区住民とともに、春日公園まで歩きました。 春日公園には、伊那部常会の訓練参加者が集まり点呼が行われました。 伊那部常会では、高齢者・車いす生活者・グループホームの3つのケースに対応した訓練を今回行いました。

-

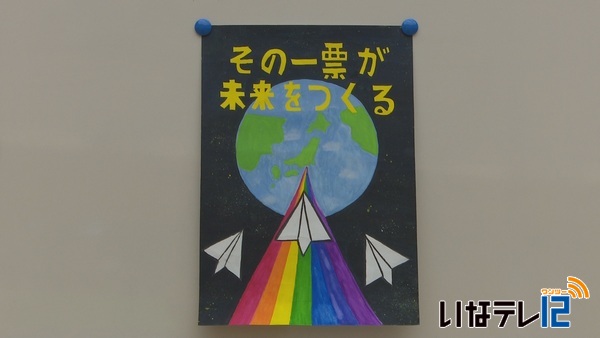

明るい選挙啓発ポスターコンクール 県進出の3作品決まる

伊那市内の小中学生を対象にした明るい選挙啓発ポスターコンクールの審査が1日行われ、県の審査会に提出される3作品が決まりました。 小学校の部で最優秀賞に選ばれたのは、西春近北小6年の加賀爪美歩さんの作品です。 丁寧に仕上げられていると評価されました。 優秀賞には、同じく西春近北小6年の佐藤結帆さんの作品が選ばれました。 中学校の部で最優秀賞に選ばれたのは、高遠中3年の菅原由乃さんの作品です。 地図を反転させたアイデアが良いと評価されました。 紹介した3作品は、県の審査会に提出されます。 伊那市では、小学校の部に33点、中学校の部に8点の応募がありました。

-

音楽家気分で「名器」のピアノを奏でよう

伊那市の伊那文化会館が所有する世界三大名器と呼ばれるピアノを地域の人たちに弾いてもらう催し「音楽家気分で世界のピアノを奏でよう」が2日、行われました。 2日は大ホールと小ホールにあるピアノが開放され、参加者が1時間ずつ演奏を体験していました。 このうち小ホールでは、オーストリアのベーゼンドルファー社のピアノが開放されました。 ベーゼンドルファーはピアノの世界三大名器の一つと言われています。 このピアノは「インペリアル」と呼ばれる最上級モデルで、通常より低音の鍵盤が多いのが特徴だということです。 来月にピアノコンクールを控え、大会の雰囲気を味わいたいと参加した伊那市の伊藤夏純さんもベーゼンドルファーの感触を楽しんでいました。 2日は申し込みのあった16人が演奏しました。 この催しは来週も行われますが、すでに定員に達しているということです。

-

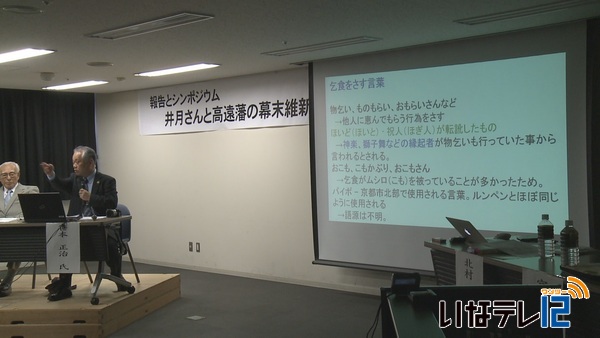

千両千両井月さんまつり 笹本さんが講演

第5回千両千両井月さんまつりが2日と3日の2日間、伊那市のいなっせを主会場に開かれています。 2日はシンポジウムが開かれ、県立歴史館館長の笹本正治さんが講演しました。 シンポジウムには笹本さんなど有識者5人が参加し、それぞれの分野から話をしました。 このうち笹本さんは、伊那の人が井月を受け入れた背景などについて次のように語りました。 井月さんまつりは江戸末期から明治初期にかけて伊那を放浪した俳人井上井月を知ってもらおうと実行委員会が開いていて、今年は井月が放浪した幕末の高遠にスポットが当てられました。 井月さんまつりは3日までで、明日は井月俳句大会のほか、詩人正津勉さんの講演会が予定されています。

-

狼煙リレー 今年は北から南に繋ぐ

戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使っていたとされる狼煙を再現するリレーが、上下伊那の27か所で2日に行われました。 今年は伊那市手良がスタート地点になりました。 午前10時、八ッ手山の中腹で最初の狼煙があげられました。 煙を確認すると手良総合グラウンドで小学生2人が積み上げた杉の葉に火をつけました。 手良地区では、住民が集まり地域の歴史を学ぶ機会にしようと、高森町に事務局を置く武田信玄狼煙会に参加し今年で3年目になります。 狼煙リレーは、戦国時代に武田信玄が情報伝達手段として使っていたとされる狼煙を再現しようと、2008年から毎年行われています。 これまで南から北へリレーされていましたが、今年は初めて北から南へとリレーされました。 2日は上下伊那の14の市町村で行われたという事です。 会場では手良小学校の児童が太鼓の演奏をしイベントを盛り上げていました。

-

高遠城下まつり 商店街賑わう

伊那市高遠町の高遠城下まつりが2日に行われステージ発表やイベントなどで商店街が賑わいました。 商店街に設けられた特設ステージでは、各種団体が郷土芸能を披露しました。 このうち、高遠小学校の舞踊クラブは、4月から練習してきた孤軍高遠城を披露しました。 歩行者天国となった商店街では、伊那市商工会のメンバーが餅をついて振る舞っていました。 高遠城下まつりは前身の絵島まつりから数えて今年で48回目となります。 おまつり広場には大勢の地域住民が集まり子どもたちの発表を見守っていました。

-

伊那小学校PTAバザー 総合学習に関する出店並ぶ

伊那小学校恒例のPTAバザーが2日に行われ、子どもたちが総合学習に関する出店を出して地域の人たちと交流しました。 伊那小学校のPTAバザーは、家庭から持ち寄った日用品を市価より安く販売し学習環境の整備にあてようと毎年行われています。 総合学習の成果をみてもらい地域の人たちと交流を深める目的もあります。 体育館にはクラス毎の出店が並びました。 このうち4年正組は、4月からスイーツ作りに取り組んでいて、パウンドケーキを販売しました。 1個80円のケーキ244個が40分ほどで完売すると歓声が上がっていました。 1年生の時からヤギを飼っている3年謹組は、エサやり体験と、小物の販売を行いました。 バザーの売り上げは、体育館用のヒーターの購入や遊具の修繕など、学習環境の整備にあてています。 伊那小学校では、「手作りのバザーで活動の成果を広く知ってもらい、地域と学校の連携を深めていきたい」と話していました。

-

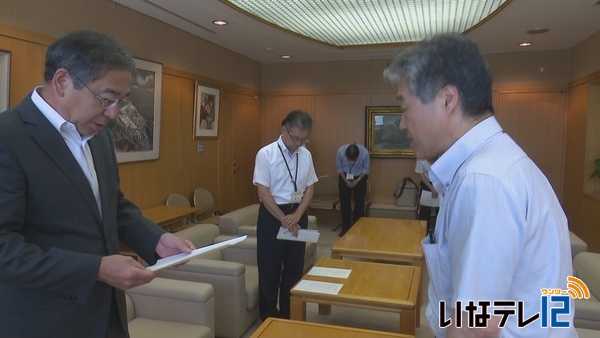

小黒川スマートIC周辺建築規制 「異議なし」

伊那市都市計画審議会は小黒川スマートインターチェンジ周辺の建築物の規制について「異議なし」と白鳥孝伊那市長に1日、答申しました。 1日は審議会終了後に岡野哲郎(会長が、諮問されていた「伊那市都市計画特定用途制限地域の決定」について異議なしと答申しました。 小黒川スマートインターチェンジの開通により、周辺の農地は目的を問わず転用がしやすくなります。 市では、都市計画法に基づき、インターから半径300メートル、広さ59ヘクタールを特定用途制限地域に設定しました。 風俗店や工場など具体的な建物の制限項目や罰則を盛り込んだ条例案は9月の定例市議会に提出する予定です。 審議会の岡野会長は「上伊那の玄関口となるスマートインターです。 景観と経済の両面がバランスよく発展するする事が望ましい」と話していました。 小黒川スマートインターチェンジの供用開始は30日の予定で、建築物の規制は28日からとなります。

-

西春近南小学校6年生 ジオ・エコツアーに参加

伊那市の西春近南小学校の6年生は24日、小学校ジオ・エコツアーに参加し、南アルプスの地質などについて学びました。 西春近南小学校の6年生は今年度、総合的な学習の一環で伊那市の魅力について学んでいて、この日は小学校ジオ・エコツアーに参加しました。 ツアーは、南アルプスの魅力を小学生に再発見してもらおうと伊那市が行っているものです。 長谷の溝口露頭では高遠高校の3年生が講師を務め、中央構造線を境に異なる地質や岩石の違いなどを説明しました。 生徒たちは南アルプスジオパーク認定ガイドに認定されています。 溝口露頭の赤い岩について生徒は「とても硬く、赤石山脈の名前の由来の元になったとも言われています。」と説明しました。 西春近南小学校の6年生は、来月のツアーにも参加する予定で、学んだことを校内などで発表する予定です。

-

邦楽子どもの集い 15人が演奏

伊那三曲協会による邦楽子どもの集いが伊那市のいなっせで27日に開かれ子どもたちが日ごろの練習の成果を発表しました。 上伊那で琴や三味線を習っている小学3年生から高校3年生まで15人が演奏しました。 邦楽子どもの集いは、幼いうちから和楽器に親んでもらい未来の演奏家を育てようと、伊那三曲協会が毎年この時期に開いていて今年で18回目になります。 子ども達はアニメソングや童謡など、この日のために練習してきた曲を披露していました。 伊那三曲協会では、「毎年子どもたちの成長がみられ、指導者も楽しみにしている演奏会です。一人一人が頑張っていて、これからの可能性が感じられた」と話していました。

-

鯉淵学園生徒が農業体験研修

JA上伊那・伊那市と新規就農協力の協定を締結している茨城県にある鯉淵学園の学生30人が、上伊那で2泊3日の日程で農業体験を行っています。 今年は、1年生30人が、伊那を訪れています。 このうち、南箕輪村大芝の小沢牧場にはアグリビジネス科畜産コースの10人が訪れ研修を受けました。 小沢牧場は、去年4月に施設を新設していて、最新鋭の搾乳機などを導入しています。 子牛を含め123頭の乳牛を飼育しています。 学生は、牛の糞を取り除く作業などを行っていました。 また、小沢牧場社長の小澤 敏雄さんから、酪農の心構えなどを聞いていました。 鯉淵学園と、JA上伊那・伊那市は、新規就農協力の協定を締結していて、学生の受け入れは3年目となります。 なお、協定締結後、鯉淵学園卒業後、伊那市に1人、箕輪町に1人が新規就農したほか、JA上伊那に就職した学生もいるということです。

-

西春近の住民 天竜川河川敷の草刈作業

伊那市西春近の地域住民は31日、天竜川河川敷内の草刈作業を行いました。 この日は、西春近自治協議会のメンバーを中心に、およそ50人が作業を行いました。 西春近自治協議会では、天竜川に河原の原風景を取り戻そうと平成18年から天竜川の河川敷内の雑樹木の伐採や草刈作業を行っています。 近年は、洪水の際に流された流木が橋などに引っかかり、川の水が増水することがあるということです。 河川敷を整備することで、流木が河川敷内に流れ着き、増水を防ぐということです。 西春近自治協議会では「将来的に、スポーツやイベントなどの有効利用にも繋がるようこれからも作業を続けていきたい。」と話していました。

-

高遠保育園 地域の高齢者とカレーを食べて交流

伊那市高遠町の高遠保育園の園児は30日、地域の高齢者と一緒にお昼の時間にカレーを食べて交流しました。 上山田と下山田の4つの高齢者クラブのメンバー23人が高遠保育園を訪れました。 年少から年長まで94人の園児がクラスごとに分かれて高齢者と一緒に昼ご飯を食べました。 カレーには園の畑で育てたジャガイモが入っています。 高遠保育園では、年に6回地元の高齢者との交流会を開いていています。 お互いに顔を覚え、保育園の外でも挨拶をする事が増えているということです。 小牧徳子園長は、「地域の方たちが一緒になって子供たちを育ててもらえる良いきっかけになった」と話していました。 次回は9月30日に開かれる保育園の運動会に招待する事になっています。

-

若手作家12人が信州高遠美術館で作品展

若手アーティストの作品が並ぶ「伊那谷12人の作家展 谷にふく風」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 会場には、上伊那や下伊那など伊那谷にゆかりのある20代から40代の若手作家、12人の作品が並んでいます。 このうち伊那市高遠町出身で、多摩美術大学大学院に通っている伊藤三園さんは、黒い紙のみを材料に作った切り絵作品を展示しています。 伊那市の陶芸作家、こいけちえさんは、陶器で作った種を床に並べ展示しています。 このほか、水引をライトアップした作品など様々なジャンルの作品を見る事ができます。 作品展は、若手作家の発表の場として2015年から始まり今年で3年目となります。 信州高遠美術館では「それぞれ独自の方法で生み出された個性豊かな作品を楽しんでもらいたい」と話していました。 「伊那谷12人の作家展 谷にふく風」は9月30日まで信州高遠美術館で開かれています。 関連イベントとして9月3日に、作家が絵を描く場面を見学できるライブペインティングが、10日には、壊れた器を漆を塗って修復する技法を学ぶ講座などが企画されています。

-

地域での助け合い活動 ご近所ネット 情報交換会

伊那市社会福祉協議会は、地域での助け合い活動を充実させるため、活動を行っている団体同士の情報交換会を30日に福祉まちづくりセンターで開きました。 情報交換会には、地域での助け合いを行っている11の地域や団体から25人が参加し活動を報告しました。 このうち、美篶の笠原地域社協は、今年1月に立ち上げた買い物送迎ボランティアの会を紹介しました。 会では送迎支援が必要な人に対し、片道100円で近くのスーパーまで送り迎えをしています。住民からは「料金を支払う事で気兼ねなく利用できてよい」という声が寄せられているという事です。 日影地域社協は、高齢者への声掛け活動を、災害時などのいざという時の円滑な救助に繋げる事が必要だという課題をあげていました。 市社協では、住民同士の助け合いの体制づくりとして「あったかご近所ネット」事業を進めています。情報交換会は、それぞれの活動を知る事で事業を充実させ、あったかご近所ネットに取り組む地域を増やそうと開かれました。

-

子供騎馬行列 城下まつりで2日に奉納

伊那市高遠町貴船神社に伝わる子供騎馬行列が来月2日に行われる高遠城下まつりで5年振りに奉納されます。 子供騎馬行列は高遠北小学校の2年生以上の児童45人が行います。 騎馬行列は、当時高遠藩主 だった保科正之が荒町にある貴船神社に行列の用具を奉納したのが始まりとされています。 高遠町藤沢荒町の住民でつくる貴船神社子供騎馬行列保存会会員が指導にあたっています。 保存会によりますと、騎馬行列は、大正12年まで行われていましたが、その後途絶えていたということです。 平成3年に地元有志が保存会をつくり子供たちに歌や振付を指導して復活させました。 児童は、弓や衣装箱などを持ち、当時の行列の様子を再現していました。 子供騎馬行列は、来月2日に行われる高遠城下まつりで披露されることになっています。

-

伊那警察署で防災訓練

9月1日の防災の日を前に伊那警察署は大地震を想定した総合防災訓練を30日、行いました。 訓練は、午前6時30分頃、伊那市内で震度6強の地震が発生し、建物が倒壊するなどの被害が出たとの想定で行われました。 朝、6時30分過ぎに非常参集のメールが署員に送られました。 連絡を受けた署員たちは、次々に署に駆け付け、持参するよう指定のあった三角巾やノートなどの持ちもののチェックを受けました。 伊那警察署南側では、災害時に使う機器の訓練が行われました。 廃車車両を使い、エンジンカッターでドア部分を切ったり、窓ガラスを割って救出する方法を学びました。 また、留置所の犯人役の署員を避難させる訓練も行われ、人目につかないよう誘導し護送車に乗せていました。 伊那警察署では「万が一の地震に備え、落ち着いて迅速に対応ができるよう備えたい」と話していました。

-

弾道ミサイル発射で上伊那でもサイレン・緊急メール

29日午前6時頃、北朝鮮から弾道ミサイル1発が発射されました。 全国瞬時警報システム「Jアラート」は、長野県を含む1道11県の住民に警戒を呼びかけました。 午前6時過ぎ「北朝鮮から弾道ミサイルが発射された模様。頑丈な建物に避難してください」と避難を呼びかける警戒放送が流れました。 日本政府の発表によりますと、29日午前5時58分頃、北朝鮮から弾道ミサイル1発が発射され、避難エリアに含まれる長野県内でもサイレンが鳴らされました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内の市町村は、住民向けに緊急メールを配信し、職員が万が一の事態に備えました。 このうち南箕輪村役場には、地域住民5人が避難したほか、1件の問い合わせがあったということです。 伊那市・箕輪町には問い合わせ等はなかったということです。

-

春富中卒業生が母校に横断幕を寄贈

平成4年度に伊那市春富中学校を卒業した同窓会のメンバーは29日、部活などの応援に使う横断幕を母校に寄贈しました。 この日は同窓会のメンバー2人が学校を訪れ、春富中の生徒会役員に横断幕を手渡しました。 横断幕は、縦1メートル、横4メートルで、校歌の2番に出てくる歌詞「歴史を担う決意あり」というフレーズがプリントされています。 横断幕を受け取った板山颯祐生徒会長は「春富中の先輩方からいただいたということで、歴史も感じるし、春富中の絆も感じる」と話していました。 平成4年度の卒業生は、今年40歳を迎えたことから2度目の成人式として同窓会を開き、母校に恩返しをしようと今回横断幕の寄贈を行いました。 同窓会の小池忍副実行委員長は「春富中生の心を後世にも伝えられればと横断幕を寄贈しました。学生生活の役に立ててもらえればうれしい」と話していました。 春富中学校では、「横断幕を壮行会や部活の試合で会場に飾るなど、有効に活用していきたい」としています。

-

上伊那主力トルコギキョウ 出荷作業

夏から秋にかけて全国に出荷される、上伊那特産の「トルコギキョウ」が出荷のピークを迎えています。9月の彼岸に向けて、花卉農家は収穫作業に追われています。 伊那市東春近にある㈱フロムシードでは、38万本をハウスで栽培しています。 トルコギキョウは、北アメリカ原産のリンドウ科の植物です。 JA上伊那花き部会の主力品種のひとつで、主に6月下旬から10月下旬までの5か月間出荷をしていて、7月から9月の夏から秋にかけてピークを迎えます。 フロムシードでは、上伊那地域で唯一、オリジナル品種の栽培をしています。 より良いものを作ろうと試作を繰り返していて、現在では30のオリジナル品種を育てています。 あまり市場には出回らない色の花も栽培していて、光を遮って日焼けを防ぐなど手間をかけています。 フロムシードの伊東雅之さんは「彼岸前の時期は、1日1万本の収穫作業を週に3日行う。他ではあまり作られていなくても上伊那にはある、という品種を作れれば良いと思うし、地域で力を入れている品種もこれまで通りしっかり育てていきたい」と話していました。 盆花のシーズンが過ぎ一段落も束の間、これからの時期は9月の彼岸、そして、10月に多くなるというブライダル用の出荷作業が本格化していくということです。

-

伊那市手良 ㈱中坪ノーサンで稲刈り始まる

伊那市手良では、早くも今シーズンの稲刈りが始まっています。 稲刈りを行っているのは、伊那市手良の株式会社中坪ノーサンです。 去年より2日早い26日から稲刈りを始めました。 中坪ノーサンではおよそ30ヘクタールでコシヒカリを栽培していて、この他にJAや他の農家から委託された稲もシーズン中に刈っています。 毎年上伊那のトップを切って田植えを行っていて、稲刈りも他の農家より早くスタートしました。 中坪ノーサンによりますと、今年は梅雨が明けた7月頃に気温の低い日が続いたため、茎の数があまり増えなかったということです。 稲刈りは、10月中旬まで、天気の良い日はほぼ毎日行われます。

221/(木)